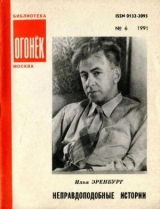

Текст книги "Неправдоподобные истории"

Автор книги: Илья Эренбург

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)

Любопытное происшествие

Рассказ обывателя

Кобели существуют, всякий знает, время теперь – собачьи свадьбы под окном, есть город Кобеляки, кажется, Полтавской губернии, странное название, еще кабели, это уж сложней и концессиями пахнет. Кто-то говорил, что в Германии немец Эйнштейн выдумал теорию относительности. Может быть, а вообще скучно в городке нашем, даром что Рософосер, слов нет, чтоб сказать, до чего скучно.

Только и интереса, что, где и как выдают. Маруся уверяла, что в Рабкрине по фунту изюма предполагают. Вкусная вещь, только не врет ли? А в Собесе по полкурицы на рыло, тоже невредно. Только у нас все еще раскачаться не могут, дальше пшена лежалого не идут. Ну, да, может, к Первому маю и нас не обойдут, конфет, что ли, или колбаски пожалуют. Так и живем от пайка до пайка. Скучно!

А недавно было в нашем городе происшествие любопытное, прямо достойное радио, немного развлеклись мы: среди бела дня пропал председатель исполкома, товарищ Терехин, или еще «товарищ Валентин», как называют его по старой памяти коммунисты, а иногда для форса и «сочи», т. е. сочувствующие. Имя звучное, романтическое, но лишь для высоких политических сфер, ибо зовут на самом деле Терехина Иваном Ильичом. Пропал Терехин в субботу, примерно в полдень. Утром заходил он еще в Наробраз побеседовать с товарищем Браудэ, как бы на выборах к партсъезду провести сторонников Троцкого, и профсоюзы, где сидит товарищ Бирюк, бывший меньшевик, от которого на версту соглашательством несет, перетряхнуть вежливенько. А в два часа дня на заседание Исполкома, где должен был обсуждаться вопрос важности первостепенной, Терехин не явился, и, прождав его до четырех, сотоварищи подняли тревогу.

Следует сказать, что только в глазах невежественного профана «чека» – это нечто простре, что сразу понять можно. На самом деле учреждение это сложное и деликатное с механизмом, который по-дилетантски, с маху не постигнешь. «Чеки»– много, и вся она разная, есть у нас представители «вечека», есть «губчека», есть «орточека», есть «уточека» (ее любители буколики «уточкой» обозвали), есть и совсем особая, «00», такая страшная, что даже наш заведующий секцией, на что важный, в комячейке состоит, лошадьми пользуется, и тот, когда заговоришь с ним об «00» этой, ерзать начинает:

«И что вы всегда о таком вспоминаете, лучше бы о музее нашем или о детках в яслях, миленькие детки, крохотные, а то и не ровен час, сами знаете, ведь я „мартовский“, плохой выводок, нестойкий, как анкету о стаже подписываю, рука дрожит и росчерк подозрительный получается, вроде старорежимного…»

Так вот все «чеки» дружно взялись за дело, защелкали машинки, забегали элегантные сотрудники, все автомобили города засопели, ну, и, надо признаться, обыватели струхнули изрядно – уж очень все это недобрые признаки. Одни уверяли, что раскрыт заговор, не то монархистов, не то анархистов, и сейчас начнут обстреливать городской театр, где будто монархисты или анархисты, свергнув власть, строчат радио в Европу (радио стали у нас привычными, легче, кажется, всю Эйфелеву башню нотами закидать, нежели городскую открытку отправить, вот наш секретарь Попов, когда машинистка Шумова спрашивает, что на свете новенького, – глядя на ноги ее в огромных бобриковых валенках, галантно восклицает: «Вы Терпсихора – последнее саморадио»).

Другие утверждали, что никакого заговора нет, в театре идет репетиция «Гамлета», приспособленного артистом Клюковым для производственной агитации, а чекисты суетятся по случаю нового сбора излишков. Туманное слово «излишки», когда-то в детстве еще читал я в книжке, будто американские рабочие бисквиты едят. Конечно, сам я в Америке не был, возможно, выдумка. Но у нас на сей счет построже будут. Когда последний раз просматривали потрохи, у статистика Кчемина забрали два фунта сахарного песку и теплый вязаный жилет, без которого Кчемин заболевал коликами в желудке, объявив это «излишками». Говорили, будто на сей раз отнимут все самовары, ибо медь нужна на пушки, и жена фельдшера Глумова, из Наркомздрава, свой брюхатый тщетно пыталась спрятать в пустом курятнике, присыпав, за отсутствием соломы, золой. А на окраинах бабки измышляли уж совсем бессмысленные вещи – будто чекисты гоняются за «прыгунчиками», у которых лицо ночью светится, ноги на пружинах, так что прыгать могут без натуги выше каланчи, и прибыли из американского царства, чтобы отомстить поругателям мощей святителя Трифона. Оживились все, хоть и боязно стало, но все-таки происшествие.

А автомобили гудели, свистели, рыскали, до вышедшей эссенции и лопнувших шин старались разыскать товарища Терехина. Обошли все отделы, подотделы, комиссии, комнаты, ячейки города. Заглянули в музей, где Клик, наш художник признанный, объяснял двум ломовикам, пришедшим за отсутствием чайной малость обогреться, что есть фактура и есть конструкция. Увидев чекистов, Клик, будучи от природы крайне скромным, присел в уголок за какой-то глиняный шар с жестяной покрышкой, именуемый «памятником Спартаку». Просмотрели общественный сад. Даже к Анне Николаевне, у которой иные чекисты получали шипучее и трубочки с заварным кремом, забежали, хоть и знали, что Терехин страшнейший педант, даже от повышенного пайка осенью отказался. Пошарили за городом. К вечеру стало ясно, что это не что иное, как контрреволюция.

Исполком заседал почти до рассвета, чекисты к Анне Николаевне не пошли, а всю ночь честно работали, получив предписание арестовать заложников из среды буржуазии, духовенства и левых эсеров.

Взяли помощника присяжного поверенного Тугенштейна, из комюста, по привычке – его всегда брали, обходилось дело тихо, почти любовно, и Тугенштейн на ночной звонок (даже телеграфистами не приходилось прикидываться) выходил сразу одетый, с подушкой под мышкой. Взяли еще лавочника Митрофана Саввича Романова, торговавшего прежде москательным товаром, а теперь «кустарными изделиями», т. е. половыми щетками, бисером и кислой капустой. Романова губила его явно неудобная фамилия, просил он разрешения именоваться впредь Красно-лобовым, но ему было отказано, ввиду паразитического происхождения. Эти два были от буржуазии. От духовенства взяли одного протодьякона, да и тот идти не хотел, жаловался на паралич, валялся в ногах и цеплялся за дьячиху, завывавшую: «Прощай Иона, супруг мой любезный!» Труднее всего было с эсерами – хоть город у нас порядочный губернский, но эсеров в нем не осталось совсем, вывели давно. Весной семнадцатого на каждой тумбе эсер торчал, а теперь, как ни ищи, все равно не выкопать. Одних пристрелили при мятежах различных, другие сбежали, третьи коммунистами заделались. Имеется, правда, бывший студентик Пиликин, летом семнадцатого устраивавший в училище живые картины с сопроводительными речами приезжего эсера. Его можно прихватить, да на беду он этой зимой сидел уже два раза как правый эсер, а теперь предписано ущемить левых. После долгих поисков изловили служащую продкома Леватидову, которая, по ее же словам, сочувствовала прежде эсерам, даже с Черновым, будучи в Питере, на митинге ласково перемигивалась, а последнее время полевела, словом, если и не совсем, то приблизительно.

Арестовать арестовали – весь город перетряхнули, – Терехина не было. А находился он в месте, куда, конечно, уж никакой чекист, даже самый рьяный, заглянуть не надумал, а именно, в общей камере губернской тюрьмы. Председатель исполкома – средь всякой белогвардейской шантрапы!

Чтоб это непостижимое происшествие стало ясным, необходимо остановиться на двух предметах: на особенностях натуры Терехина и на галантных авантюрах сторожа Емельича. Терехин был человеком мечтательным, не займись он еще в гимназические годы политикой, вышел бы из него уездный статистик, который посреди села, глядя на чушку и слюнтяя-мальчишку, стравливающего сучек, прозревает душу природы и, приехав домой, читает на сон страничку о пантеизме Спинозы или еще в своей кухарке Луше чует Дульцинею плюс Вечная Женственность Соловьева. Человек, безусловно, возвышенный! Но в пятом классе прочел Терехин брошюрку «Пауки и мухи», возмутился нехорошим устроением мира, и отважно порешил все переделать заново. Сначала таскал «литературу», потом был произведен в пропагандисты и восьми рабочим с кирпичного завода «Глашки», прерывавшим его нудными вопросами: «вот как же насчет землицы?», читал об историческом материализме, особенно цитируя «Анти-Дюринга». Вскоре он попал в тюрьму, и потом уж из семи лет до революции четыре с половиной года провел за решеткой. В тюрьмах читал он умные книжки, делал конспекты, и до одурения спорил с меньшевиками, защищая «отрезки» против муниципализации. В краткие промежутки, обретаясь на воле, он тоже срамил меньшевиков, но уже на всяческих собраниях, и считался мастером составлять сложные резолюции с предпосылками, особенно нежно родительски повторяя: «принимая во внимание, что…» Ютился он на ночевках, а обедал, и то в самых дрянных харчевнях, лишь когда ему об этом напоминали: «Да, да, конечно, вы правы, питаться совершенно необходимо». Женщин совсем не знал, хотел как-то сойтись с какой:нибудь для идейной близости и совместной борьбы рука об руку, но запамятовал или времени не хватило.

Когда началась революция, сидел он далеко в Сибири. Приехав в наш город, сразу выступил с агитацией большевистской. Посему наши интеллигенты и объявили со всеми деталями, что получил Терехин лично от фельдмаршала Гинденбурга сто тысяч марок и золотые часы в придачу (стоит рассказать, что Терехин деньги не только ненавидел, но и держать боялся: когда раз очутились у него триста рублей «партийных», он от забот расстроился, перестал читать «Анти-Дюринга» и наконец сплавил их секретарю).

В октябрьские дни, во время короткой перестрелки с кучкой офицеров, Терехин был серьезно ранен, и полгода провалялся в госпитале. Потом поехал в Москву, писал до потери последних сил резолюции с пунктами, но был комитетом партии мобилизован для «работы на местах» и этой зимой вернулся к нам уже в качестве председателя исполкома.

Удивительно, какие есть люди, – ходят они по земле, шлепают по лужам, наступают на плевки и на прочую пакость, а все им кажется, что кругом цветочный луг, с отменными благоуханиями. Хорошая вещь коммунизм, высокая, большие дела, верно, в Москве делаются, но вот мы в захолустье нашем по обычной человеческой ограниченности больше эти плевочки замечали. Терехин же радовался, не власти и положению своему, ибо был кроток и скромен настолько, что никак не мог попросить заведующего складами выдать ему кальсоны вместо сносившихся и солдатскими штанами стер всю кожу с ног, нет, радовался он величию происходящего. В качестве председателя исполкома приходилось ему заниматься организацией хлебопекарен, борьбой с сыпняком, поставкой крестьянами картошки. Но все эти будничные дела возводил он на многоэтажные сооружения своих «принимая во внимание…», и там парили они совместно с мировой революцией, воспитанием коммунистического юношества, гигантскими видениями нового потопа, безумного ковчега среди вод и прекрасного берега, который ясен и близок.

В памятный для всех обитателей города, особливо для дьякона Ионы, день, побеседовав с Браудэ, направился Терехин в клуб подростков, где должно было состояться литературное утро в память Розы Люксембург. Проходя по Павловской, мимо тюрьмы, он остановился, охваченный воспоминаниями. Здесь, в этом сыром, стареньком остроге, прошли его юношеские годы. Терехин почувствовал нежность к кривой башенке с крохотными решетчатыми щелками. К этому примешивалась и гордость – мы разбили Бастилию, из застенков сделали неизбежный приют для дефективных детей общества. Взглянув на часы и подумав, что утро начнется уж, безусловно, не без опоздания, Терехин решительно постучал в тюремные ворота.

Начальника тюрьмы не было, а заменял его старший сторож Емельич, давний знакомый Терехина, немало пакостивший ему в свое время ночными обысками, ковырянием старой шашкой в тюфяке и даже залезаниями в рот – не припрятана ли там тайная записочка. Емельич ничуть не смутился, но, наоборот, всячески старался проявить свое удовольствие по поводу неожиданного визита.

«Обозреть пожаловали? Так-то оно лучше, чем изнутри, т. е. при царе проклятом!.. Уж вы тогда мне высоким человеком казались, отменного поведения, я и брату говорил: „Арестант Терехин в люди выйдет“. Проводить позволите?»

Но Терехину Емельич вовсе не нравился, глядя на эти молодцеватые усы, вспоминалось больше нехорошее, и, показав для порядка свой мандат, он сказал, что пройдет в камеры один.

Здесь надобно перейти от титанических видений Терехина к мелким страстишкам Емельича. Не пил человек, не курил, в карты никогда не играл, но зато был падок до баб, одно слово – бык! Если собрать всех девок, попорченных им за жизнь, – целый город получится. Никакие опасности остановить его не могли. В деревне Пашевке парни избили его, прикрыв мешками, долго били, переломали ребро, после чего он и пошел в тюремные сторожа, потеряв, по его словам, к иным должностям телесные возможности. Три года тому назад, прельщенный арестанткой Фенькой, перевел он ее для удобства из тюрьмы к себе на квартиру. Фенька, случая не теряя, сбежала, и Емельича не только уволили, но и посадили под замок. Впрочем, пришла скоро революция, Емельича выпустили, и он, не смущаясь, причислил и себя, и Феньку к политическим, после чего был восстановлен в своих прежних правах. Теперь Емельич был одержим жаждой смягчить сердце молодой наездницы одесского государственного передвижного цирка, Дуни Левченко, или по афише Леонеллы. Он знал безусловно, что не устоит Леонелла перед усами, перед умением многоопытным и стишок повторить, и вовремя ткнуть в бок, перед неописуемым жаром дыхания. «Издали защекочу», – ухмылялся он. Но на беду ходил с Леонеллой повсюду, ни на шаг не отступая, бывший боксер, а теперь «инструктор по физическому воспитанию» некто Чуб, с весьма недвусмысленными кулачищами. Тщетно две недели караулил Емельич – не пройдет ли Леонелла одна. И вот теперь, пропустив Терехина, выйдя за ворота проветриться, увидал он наездницу, которая покупала у бабы на углу Коровьего проулка моченое яблоко. Быстро передав ключи младшему сторожу Бугачеву, Емельич кинулся вдогонку, и далее пошло сплошное подтверждение всех бахвальств неотразимого усача. На срам Чубу наездница была увлечена в каморку Емельича. Будучи по счету не сотой, а тысячной, Леонелла оказалась самой необыкновенной женщиной, которую встретил на своем веку Емельич, недаром побывала она не только в Одессе, но даже в Бухаресте. Мог ли он, глядя на ее жаркие плечи, думать о каком-то Терехине? Только в понедельник далеко за полдень, когда Леонелла решительно заявила, что пора ей, честной труженице, вернуться к лошадям (о Чубе же, хоть был он и главным обстоятельством, благоразумно умолчав), Емельич выполз нечесаный, оголтелый на улицу и там сразу узнал о потрясающих событиях.

Но все это было в понедельник, а в субботу Терехин, отклонив услуги Емельича, пошел по темному, пахнущему парашей коридорчику. Прежде всего заглянул он в камеру уголовных. Посреди сидел рыжий детина, в одних портках, медленно, деловито похрустывая вошками, густо изукрасившими нежным серебристым бисером его волосатую грудь. Позади двое, очень юрких, скорей всего форточники, содружно плевались, истошно напевая: «Мы из Вязьмы два громилы и в тюрьме недавно были…» Еще ругался кто-то так, как ругаться могут люди только свободные, досугами располагающие, т. е. громоздя на бабку прабабку. Хоть картина эта Терехину, прошедшему через Бутырки, Лукьяновку, Самарскую и многие иные места, была знакома, он удивился, ибо давно уже о тюрьмах думал не по воспоминаниям, а по статье в «Вестнике Наркомюста», очень хорошей статье, с мастерскими игрушек, концертами и даже древонасаждением.

«Вы, товарищи, довольны ли Советской властью?» – спросил от растерянности Терехин, сам понимая, что глупый вопрос, никчемный, лучше б записать злоупотребления и в Рабкрин сегодня же послать, но так вышло. Прямого ответа не последовало, только детина, не выпуская из-под пальца очередной жертвы, громко, раздельно сказал:

«Власть!»

Но в укор ли, в хвалу ли, или просто, чтоб сказать слово, так никто и не понял. Зато форточник, прошмыгнув вперед, пропел тоненько:

«Товарищ, разрешите папиросочку попросить», и, сжимая добычу: «„Ява“-с. Первый деликатес!»

От всего этого стало Терехину неприятно, захотелось уйти поскорее, сидеть в школе и слушать, как поют дети, звончатые, веселые, подмывают: «Это есть наш последний…» Он постоял еще в нерешительности на пороге «политической», но не вошел. Сколько трогательного связано с этой паскудной норой – здесь борцы сидели неунывающие, будильщики, и теперь увидать на знакомых нарах жандармов юлящих, палачей, трусов, убоявшихся великих свершений. Нет! Терехин прошел мимо и громко, нетерпеливо постучал в дверь, выходившую в сборную возле конторы (тюрьма в нашем городе древняя, почти историческая, но уж без всякого комфорта и устройства примитивного). На стук к волчку подошел Бугачев, дремавший мирно на диванчике в конторе:

«Чаво шумишь?»

Терехин пояснил вежливо:

«Товарищ, откройте дверь, я кончил осмотр камер!»

«Ты что, сукин внук, буйствовать?.. „Кончил!“ Вот я те кончу, живо харю разузорю!»

«Как вы смеете, я не арестант, а председатель исполкома».

«Знаем вас, холуев, стримулятор ты, вот что!»

Последнее определение было, очевидно, бугачевским откликом на подслушанное им как-то от тюремного врача интересное словечко: «симулирует».

«У нас один зимой, хайло мавританское, Господом Богом себя объявил, громы испускал, хотели его в лечебницу свести, ну, я живо без дохтуров вылечил!»

«Вот мандат с печатью».

«Ах ты, хлюст паршивый, я те за такие слова всю твою карточку припечатаю». – И показав в окошечко свой кулак, веса доброго, Бугачев пошел досыпать на диванчик.

«Ужасно обидно, весь день пропадет, в два исполком», – подумал Терехин, ну да к вечеру этот Емельич вернется на смену, или в городе хватятся. Пока что надо ждать. И поглядывая на мокрый коридорчик, где и присесть негде было, Терехин, скорей по привычке, поплелся в политическую, вошел не здороваясь ни с кем, и мрачно сел на свободный краешек нар.

В раздражении он не глядел на заключенных. Слышно было шушуканье: «новенький!» Потом подошел к нему мальчишка в косоворотке и с достоинством спросил: «Товарищ, вы партийный?» Терехин кратко пробурчал «да», а мальчишка представился: «Беспартийный анархист, отрицаю цепи. Арестован за то, что в общественном саду не встал при исполнении „Интернационала“ и публично прямо сказал: „Выше всего свободная личность!“» «Статья 129-я», – пронеслось в голове Терехина.

За мальчишкой другие похрабрели – старикан бородатый ласково Терехина потеребил за ворот и ткнул в миску с холодной баландой:

«Похлебайте, миленький, натощак оно совсем неутешительно».

«Да, да, питаться необходимо», – как-то машинально ответил Терехин и стал честно глотать помоистую бурду, а старик в это время, пользуясь оказией, в сотый раз жаловался:

«Какой я преступник? Посудите сами, всю жизнь в повиновении пребываю. На именинах кума Чижина, столяр-белодеревец, не слыша ли? роспили мы бутыль ханжи, вот и поддался, оглупел, до неуважительности. Побрел домой, а утречком очухался, смотрю – батюшки, где я? по воровскому в милиции! Ты, говорят, преступник, ночью на Главной улице кричал: „За тормашки Ленина вашего стащу!“ и прочее неповторяемое. Ну, какой же я преступник, в таком злоключении, т. е. от ханжи этой треклятой долго ли обмолвиться?»

И снова Терехину вспомнилось: «оскорбление величества… статья 103-я…» И потянулись мысли по этой дорожке – у писаря веснушчатого нашли прокламацию «возрожденцев» каких-то, за хранение, значит, статья легкая, 132-я… Так вошел Терехин в этот быт привычный, что даже задумался – по какой же он сам статье сидит? Но от этих вздорных раздумий был отвлечен ласковым возгласом:

«Товарищ Валентин, вы-то какими судьбами? Неужто раскрамольничались?»

Рядом стоял давнишний приятель, спорщик неуемный товарищ Игорь (или Исаак Львович Зильберман), закоренелый меньшевик, сиживавший не раз вместе с Терехиным. Нескрыто обрадовался Терехин, но и смутился, сам не зная, почему, очень хотелось ему ответить, что он тоже плотно засел, по солидной статье, 102-й, что ли, но соврать не мог и виновато пробормотал:

«Я по недосмотру!»

Сразу стали поминать старое – годы «объединенной», как на предсъездовских дискуссиях грызлись дружески. (Терехин с Урала большущий мандат раздобыл, а Зильберман промышлял все больше печатниками), как бегали по проходным дворам, устраивали в чайных «явки», глотали папиросные бумажки с адресами («связи»), как в Лукьяновке их обоих избил до крови надзиратель, а потом швырнул в карцер, где по ночам шныряли жирнущие крысы и залезали в ухо мерзкие мокрицы, как мечтали Они оба – скоро, скоро, кончится все это, будет по-иному, как, толком не расскажешь, даже понять – не поймешь, но совсем по-иному… Обо всем поговорили, даже квартирную хозяйку Бравэ, спрятавшую Терехина во время обыска в узел с бельем, вспомнили, потом сразу замолчали. Зильберман думал о том, что все это, почему-то, по случайности какой-то, по недомыслию вот таких Терехиных, близких, своих, не стало иным, а осталось прежним, с прежним пакостником Емельичем, шмыгающим по миру, с той же огромной парашей посреди всего. А Терехин просто болел глубокой, человеческой болью, которая начинается с шишки дитяти, захотевшего перелезть через забор, а кончается отчаянным предсмертным брюзжанием, когда кто-то невольно кладет на одну чашечку весов пятьдесят прожитых без толку лет, а на другую задорные вымыслы, диковинную веру молоденького паренька, не умеющего еще горбиться, припадать к земле и честно безо всяких мудрствований плакать.

Снова заговорили, даже заспорили. Зильберман не менее Терехина умел закручивать саженные «принимая во внимание» и обрадовавшись возможности, начал подводить под всяческие ошибки, под декреты, даже под Емельича некие-«базы» с придаточными, скобками и выразительными «мы предупреждали». Терехин ясно понимал, что Зильберман несет чушь, что не в «учредилке» здесь дело и легко бы мог, как некогда, крепкими ядрами диалектики разбить все эффектные пирамиды соглашателей. Но вместо этого он маловыразительно мычал, предоставляя Зильберману переживать радость легкой победы. Как мог он спорить с ним, – он, Терехин, в роли почти жандармского ротмистра, с добродетельным нелегальным, переживающим свой девятый или десятый «провал»?

Зильберман закончил эффектным напоминанием о прочности тюрем. Чувствуя себя уже арестантом, сразу войдя в привычный родной быт, Терехин оживился, расспрашивать стал, как сидится? по каким дням передачи? дают ли теперь книги из библиотеки, кроме замусоленного «Патерика»? шляется ли по ночам Емельич, решетки выстукивая и галстухи «по любви ко твари грешной» у особенно мрачных на всякий случай отбирая? С толком, входя в суть даже детали мельчайшей, отвечал на вопросы Зильберман: все по-прежнему, даже «Патерик» изъять позабыли, ни зверств каких-нибудь романтических, ни древонасаждений, тихо, мирно, тюрьма как тюрьма.

Вечер подошел. Уголовные притащили парашу и чан с кипятком. За неимением чая, кинули яблоки сушеные, попили, залегли, голова к ногам в ряд. Прародителей помянув, Бугачев запер камеру. Пошло сначала тонкое, редкое подсапывание, потом густой, ровный, как бы спевшихся, храп. Только Терехин не спал, и виной сему были не облепившие его вши, не крепкий парашин дух, но совершенно ему не свойственные, неприличные даже мысли. Речи товарища Игоря его не поколебали, что же меньшевику делать, если не причитать «а мы предупреждали»? Нет, не в этом дело, не в программах, не в тактике, не в резолюциях! Терехин тщился разрешить непосильный вопрос, в самую утробу залезть, допытаться, как же это так все устроено, помимо царей, меньшевиков и большевиков, что был Емельич, есть, и, видно, во веки веков будет, ну получится, усы сбреет, не будет пропадать, мошенник, среди бела дня, а все-таки Емельич ем останется. Что это за паскудная болезнь, взрежешь только нарыв на голове, выскочит где-нибудь пониже. В чем же самая суть, последнее зло, чтобы ни жандарм его, Терехина, ни он жандарма ни в какие вшивые (так и ходят) закоулки не кидал бы? Хорошо этому Зильберману, он и тогда и теперь сидит, а вот ты оставь «принимая во внимание», начни сам сажать! Думал Терехин, но ничего, кроме белиберды, выдумать не мог.

Думал он и весь следующий день, старательно обходя дискуссии с Зильберманом, который все боялся не упомянуть о некоторых самых важных доводах, отмеченных на последней областной конференции. Своей судьбой он совершенно не интересовался, и хоть Бугачева сменил Кривич, добряк редкий, не сделал никаких попыток свое положение разъяснить и выйти из тюрьмы.

Снова пришла трудная ночь, с теми же срочными, но невозможными томлениями. Под утро что-то переломилось внутри Терехина – надорвалась душа, или просто не в меру устал человек, но сдался он, от дерзости розысков самой сути отступил. Понял одно, что зла ему не одолеть и мира (да, да, не семью, не городок наш, не Россию, уж если не себя, то обязательно мир) не спасти. Тогда он удерет, «сдрейфит», как самый мелкий меньшевик, откровенно, не стыдясь даже. Да, не хочет он строить дома, – прекрасный, светлый, лучше всех домов, что строили люди, – ибо будет в нем одна комнатка, пусть самая маленькая, но будет же – для нового Емельича. Лучше здесь сидеть, ниспровергать, протестовать, много легче, спокойней. Даже от одной мысли этой охватил Терехина такой покой, что, пристроив голову свою к колючим коленкам куцего Зильбермана, он уснул, спал долго, проспав утренний кипяток, вынос параши, баланду и проснулся только от робкого, но беспрестанного шепота Емельича: «Товарищ председатель, простите великодушно, девочка у меня при смерти, не мог отлучиться».

Увидя, как грозный Емельич лебезит перед новеньким, старик, сидевший за «оскорбление», кинулся тоже к нему и стал умолять старость пощадить, «явить Божескую!»

Со сна не сразу очухался Терехин от этих жалоб и извинений льстивых, а сообразив, что больше не спит и страшная минута, которую ждал он в трепете две ночи, наступила, мягко, но с твердостью безусловной сказал Емельичу:

«Я никуда не пойду, но останусь здесь!»

«Как же это возможно? простите вину мою! Девочка отходит уже, дух испускает, – ослабел я. Вас ищут-то – весь город всполошили, к исполнению обязанностей не дождутся».

Озлился Терехин от сладости елейной, не сдержался:

«Иди к черту! Я никуда не вылезу отсюда! Я не председатель больше, заговорщик, вот как! Ниспровергать хочу!»

Хоть и сознавал свое преступление Емельич, знал, не погладят по головке, но делать было нечего, явно Терехин или задумал против него страшные козни, или с перепугу рехнулся, побежал бедняга в «чеку», да сразу сообразил, по важности, все четыре простых минуя, в «00». А полчаса спустя заведующий «00» лично явился в камеру. Но Терехин, не признавая ни партийной дисциплины, ни дружбы давней, стоял на своем: идти на волю не хочу и с особенной любовностью повторял: «ниспровергаю». Тогда на радость всей белогвардейской банды, часовые вежливо, но крепко, под руки подхватили Терехина, вывели и усадили в крытый автомобиль.

«Товарищ Валентин переутомился от работы последних месяцев, четыре кампании и еще эти выборы на съезд, – сказал заведующий „00“, – мы его отвезем в Дом отдыха».

Что же, справедливость сторжествовала! Дорого обошлась Леонелла Емельичу, отплевываясь злобно, вспоминал он ее телеса в «чеке», ожидая грозного допроса.

Выпустили к вечеру всех заложников, и взвыла дьячиха, увидав в окне незабвенную косичку: «Святители Преблагие! Отец Иона или привидение дьявольское?» – ибо была убеждена, что от этих «извергов» никто живым не выходит, даже панихиду заказала за упокой души.

Недели две только и было разговоров в городе, в учреждениях, в очередях, на всяком крылечке, что о пропаже диковинной, о террористе Емельиче и о покаявшемся грешнике Терехине. Сколько легенд развели!

Емельич, видите ли, был подкуплен румынами или японцами в предвидении десанта (а от нашего города до моря, ох, как далеко!). Даже не только Емельича, через Леонеллу самого Чуба, который от ревности и срама больным прикидывался, тоже пристегнули. Терехин, оказывается, хотел себя диктатором объявить и «порядок подлинный» завести. Сбежал он, и теперь с повстанцами идет наш город осаждать. Все это, разумеется, чистейший вздор. Сидит Терехин в лечебнице, бывшей Фекелыытейна, сидит тихонько, бежать никуда не пытается, только каждое утро, проснувшись, высовывается из окошка и кричит на петуший манер: «ниспровергаю»!

Теперь надоело всем, бросили, а нового ничего не приключается. Вот, может быть, к Первому маю и вправду «излишки» отбирать будут, или амнистию, что ли, объявят, все-таки разнообразие, а то со скуки и умереть легко…