Том 3. Менестрель. Поэмы

Текст книги "Том 3. Менестрель. Поэмы"

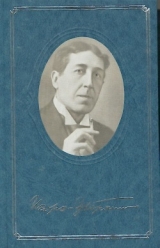

Автор книги: Игорь Северянин

Жанр:

Поэзия

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)

Часть III

1

Для всех секрет полишинеля,

Как мало школа нам дает…

Напрасно, нос свой офланеля,

Ходил в нее я пятый год:

Не забеременела школа

Моим талантом и умом,

Но много боли и укола

Принес мне этот «мертвый дом»,

Где умный выглядел ослом.

Убого было в нем и голо, —

Давно пора его на слом!

2

Я во втором учился классе.

Когда однажды в тарантасе

Приехавший в Череповец,

В знак дружбы, разрешил отец

Дать маме знать, что если хочет

Со мною быть, ее мы ждем.

От счастья я проплакал очи!

Дней через десять под дождем

Причалил к пристани «Владимир»,

И мамочка, окружена

Людьми старинными своими,

Рыдала, стоя у окна.

Восторги встречи! Радость детья!

Опять родимая со мной!

Пора: ведь истекала третья

Зима без мамочки родной.

Отец обширную квартиру

Нам нанял. Мамин же багаж

Собой заполнил весь этаж.

О, в эти дни впервые лиру

Обрел поэт любимый ваш!

Шкафы зеркальные, комоды,

Диваны, кресла и столы —

Возили с пристани подводы

С утра и до вечерней мглы.

Сбивались с ног, служа, девчонки,

Зато и кушали за двух:

Ах, две копейки фунт печенки

И гривенник – большой петух!..

И та, чья рожица омарья

Всегда растянута в ухмыл,

Старушка, дочка пономарья,

Почти классическая Марья,

Заклятый враг мочал и мыл,

Была довольна жизнью этой

И объедалась за троих,

«Пашкет» утрамбовав «коклетой»

На вечном склоне дней своих…

Она жила полвека в доме

С аристократною резьбой.

Ее мозги, в своем содоме,

Считали барский дом избой…

И ногу обтянув гамашей,

Носила шляпу-рвань с эспри,

Имела гномный рост. «Дур-Машей»

Была, что там ни говори!

Глупа, как пень, анекдотична,

Смешила и «порола дичь»,

И что она была типична,

Вам Федор подтвердит Кузьмич…

…Ей дан билет второго класса

На пароходе, но она,

Вся возмущенье и гримаса,

Кричала: «Я пугаюсь дна, —

Оно проломится ведь, дно-то!

Хочу на палубу, на свет…» —

Но больше нет листков блокнота,

И, значит, Марьи больше нет…

Был сын у этой «дамы», Колька,

Мой сверстник и большой мой друг.

Проказ, проказ-то было сколько,

И шалостей заклятый круг!

Однажды из окна гостиной

Мы с ним увидели конька,

Купив его за три с полтиной

У рыночного мужика.

Стал ежедневно жеребенок

Ходить к нам во второй этаж…

Ах, избалованный ребенок

Был этот самый автор ваш!

С утра друзья мои по школе,

Меняя на проказы класс,

Сбегались к нам, и другу Коле

Давался наскоро заказ:

Купить бумагу, красок, ваты,

Фонарики и кумача,

И, под мотивы «Гайаватты»,

Вокруг Сашутки-лохмача,

Кружились мы, загаром гнеды,

Потом мы строили театр,

Давая сцену из «Рогнеды», —

Запомни пьесу, психиатр!..

Горя театром и стихами,

И трехсполтинными конями,

Я про училище забыл,

Его не посещая днями;

Но папа охладил мой пыл:

Он неожиданно нагрянул

И, несмотря на все мольбы,

Меня увез. Так в Лету канул

Счастливый час моей судьбы!

А мать, в изнеможеньи горя,

Взяв обстановку и людей,

Уехала, уже не споря,

К замужней дочери своей.

О, кто на свете мягче мамы?

Ее душа – прекрасный храм!

Копала мама сыну ямы,

Не видя вовсе этих ям…

3

Ту зиму прожил я в деревне,

В негодовании зубря,

По варварской системе древней,

Все то, что все мы зубрим зря.

Я алгебрил и геометрил.

Ха! Это я-то, соловей!

О счастье! Я давно разветрил

«Науки» в памяти своей…

Мой репетитор, Замараев,

Милейший Николай Ильич,

Все больше терся у сараев,

Рабочему бросая клич

Объединенного Протеста,

За что лишился вскоре места:

Хотя отец – и либерал, —

Но бунт на собственном заводе

Несносен в некотором роде:

Бунт собственника разорял.

«Бунтарь» уволен. Математик

На смену вызван из Твери.

Он больше был по части «Катек»,

Черт математика дери!

Любила тетка преферансы, —

Учитель был ее партнер.

А я слагал в то время стансы,

Швырнув учебник за забор.

Так целодневно на свободе

И предоставлен сам себе,

Захлебывался я в природе,

Сидел у сторожа в избе,

Кормил коней, влюблялся в Саню,

Читал, что только мог прочесть…

Об этом всем теперь романю,

А вас прошу воздать мне честь!

4

Учительского персонала

Убожество не доканало

Меня лишь оттого, что взят, —

Пусть педагоги не грозят! —

Я был отцом из заведенья,

Когда за год перед войной

Русско-японской, он со мной

Уехал, потерпев крушенье

В заводском деле, на Квантун,

Где стал коммерческим агентом

В одном из пароходств. Бастун

Спасительным экспериментом

Еще не всколыхнул страны:

Ведь это было до войны.

5

Мы по дороге к дяде Мише

(Он в Серпухове жил тогда)

Весной, когда в Оке вода,

Бесчинствуя, вздымалась выше

Песчано-скатных берегов,

Заехали на две недели,

И там я позабыл о цели

Пути, и даже был готов

С собой покончить: угодили

Мы, страшно молвить, к свадьбе Лили…

На фабрике громадной ткацкой

Директорский имея пост,

Михал Петрович, добр и прост,

Любил отца любовью братской.

Его помощник, инженер,

Был женихом моей кузины, —

Поклонник рьяный хабанер,

Большой знаток своей машины,

Предобродушнейший хохол

И очень компетентный химик,

На голове его хохол

Не раз от трудолюбья вымок…

Жених хохлацки грубоват,

Но Лиля ведь была земною,

И разве муж был виноват,

Что сделалась его женою

Лилиесердная Лилит?

Летит любви аэролит.

Поберегись-ка ты, прохожий:

Ты выглядишь, как краснокожий,

Когда аэролит летит…

Но я… но я не поберегся.

И что же? Сердца краснота

Вдруг стала закопченней кокса, —

Гарь эта временем снята…

Теперь, пролетив четверть века,

Сменяет лирику сарказм.

Тогда же я рыдал до спазм.

От боли был почти калека…

Вспеняя свадебный фиал

И пламную эпиталаму

Читая, я протестовал.

Из пира чуть не сделал драму…

Перед отъездом видеть маму

Мне не дали, и, сев в экспресс,

Умчались мы к горам Урала.

Душа, казалось, умирала,

Но срок истек – и дух воскрес!

6

Ах, больше Крыма и Кавказа

Очаровал меня Урал!

Для большей яркости рассказа

На нем я сделаю привал.

В двух-трех словах, конечно, трудно

Воспеть красоты этих гор.

Их тоны сине-изумрудны:

На склонах мачтовидный бор.

Круть! олесненные скаты,

Стремглавны шустрые ручьи.

В них апельсинные закаты

Студят дрожащие лучи.

Вздымаются державно сопки,

Ущелья вьются здесь и там;

Но мы в вагоне, как в коробке,

И потому могу ль я вам

Сказать достойно об Урале,

Чего он вправе ожидать?

Молниеносно промелькали

Мы гор Урала благодать.

И мимо чукча, мимо чума,

Для рифмы вспомню про имбирь,

По царству бывшему Кучума

Перемахнули всю Сибирь!

Я видел сини Енисея,

Тебя, незлобивая Обь.

Кем наша матушка-Рассея, —

Как несравнимая особь, —

Не зря гордится пред Европой;

И как судьба меня ни хлопай,

Я устремлен душою всей

К тебе, о синий Енисей!

Вдоль малахитовой Ангары,

Под выступами скользких скал,

Неслись, тая в душе разгары;

А вот – и озеро Байкал.

Пред ним склонен благоговейно,

Теряю краски и слова.

Пред строгой красотой бассейна

Взволнованного божества.

Святое море! Надо годы

Там жить, чтоб сметь его воспеть!

Я только чую мощь природы…

Ответь когда-нибудь, ответь

Моей душе, святое море,

Себя воспеть мне силы дай!

В твоем неизмеримом взоре

Я грежу, отражен Алтай…

Манчжурия, где каждый локоть

Земли – посевная гряда,

В нее вонз н китайский ноготь

Эмблемой знойного труда…

Манчжурия! Ты – рукотворный

Сплошной цветущий огород.

Благословен в труде упорный

Твой добродетельный народ.

И пусть в нем многое погано,

Он многие сердца привлек,

Когда, придя к ногам Хингана,

В труде на грудь твою возлег…

Кинчжоу, узкий перешеек;

За ним, угрюмец и горюн,

Страна сафирных кацавеек,

В аренду нанятый Квантун

На девяносто девять весен

Портсмутским графом, центр смут.

Вопрос давно обезвопросен:

Ответ достойный дал Портсмут…

7

Мы в Дальнем прожили полгода,

И, трафаретно говоря:

«Стояла дивная погода»

От мая вплоть до декабря.

Я был японкою Кицтаки

Довольно сильно увлечен:

С тех пор мечтать о Нагасаки

Пожизненно я обречен…

И пусть узнает мой биограф,

Что был отец ее фотограф,

А кем была Кицтаки-мать —

Едва ль сумею вам сказать…

Когда, стуча на деревяшках,

Она идет, смотря темно,

Немного сужено на ляжках

Ее цветное кимоно.

Надменной башенкой прическа

Приподнялась над головой;

Лицо прозрачней златовоска;

Подглазья с темной синевой.

Благоухает карилопсис

От смутного атласа рук.

Любись и пой, и антилопься,

Кицтаки, желтолицый друг!..

В костюме белопарусинном

В такой же шляпе и туфлях,

Я шел в Китайский парк пустынный

Грустить о северных полях…

И у театра Тифонтая

Почти в тропической жаре,

Ложился на траву, мечтая

О вешней северной заре…

Любуясь желтизной зеленой

Воды, чем славен Да-Лянь-Вань,

Вдыхая воздух вод соленый,

Пел Сканды северную ткань

Текучую. У Балтиморья

Скоплялись мысли и мечты.

Так у Квантунского нагорья

Мечтал с утра до темноты.

Вода Корейского залива

Влекла в Великий океан,

В страну, где женщина – как слива…

Вдали белел Талиенван,

Напоминая о боксерском

Восстаньи: днях, когда хунхуз,

В своем остервененьи зверском,

Являлся миру из обуз

Едва ль не самою ужасной,

Когда, – припомни, будь так добр, —

Его смиряли силой властной

Суда: «Кореец», «Сивуч», «Бобр».

У нас был «бой» в халате ватном.

Весь шелковый и голубой,

Ах, он болтал на непонятном

Китайском языке, наш «бой».

Китаец Ли – веселый малый,

Мы подружиться с ним могли,

И если надо, что ж, пожалуй,

Я вспомню и китайца Ли.

Мы с ним дружили, но китаец

Однажды высмеял мой флаг.

Он в угол загнан мной, как заяц,

И мой почувствовал кулак:

«Герой» ему вцепился в косу

И, подтолкнув его к откосу,

На нем патриотизм излив,

Чуть не столкнул его в залив.

На вопли Ли сбежались кули,

О чем-то с жаром лопоча,

Но я взревел! И точно пули,

Они «задали стрекача»…

Мы вскоре с боем помирились,

Вновь дружба стала голуба.

Мне в нос всплывал не амарилис,

А запах масла из боба…

8

Вот в это время назревала

Уже с Японией война.

И, крови жаждя, как вина,

Мечтали люди – до отвала

Упиться ею: суждена

Людскому роду кровь в напиток, —

Ее на свете ведь избыток.

И людям просто пир не в пир,

Коль не удастся выпить крови…

Как не завидовать корове:

Ведь ей отвратен лязг рапир!

Туман сгущался, но, рассеяв

Его, слегка поколебал

Наместник царский, Алексеев,

Угрозу битв, устроив бал,

В противовес всему унынью.

Тогда в кипящий летний зной

Над всею необъятной синью,

Верней сказать: над желтизной, —

Красавец-лебедь, мелких бурек

Не замечавший в громе бурь,

Наш броненосный крейсер «Рюрик»

Взвивает гордо флаг в лазурь.

К нему вперед пуская катер,

Припятитрубился «Аскольд»,

От «Рюрика» встав на кильватер.

И увертюрой из «Rheingold»

На крейсере открытье бада

Оповещают трубачи.

Как он, потомок Ганнибала,

Я бал беру в свои лучи.

9

К искусственному водопаду

На палубе подвешен трап.

Всю ночь танцует до упаду

Веселья добровольный раб:

Будь это в Ницце ли, в Одессе ль,

Моряк – всегда, везде моряк!

И генерал приморский Стессель

Шлет одобрительный свой «кряк».

И здесь же Старк и Кондратенко,

И Витгефт с Эссеном, и Фок,

И мичманов живая стенка,

И крылья, крылья дамских ног!

Иллюминованы киоски,

Полны мимоз и кризантэм.

По рейду мчатся миноноски

С гостями к балу между тем.

Порхают рокотно ракеты,

Цветут бенгальские огни.

Кокеток с мест берут кокеты…

А крейсер справа обогни,

И там, у Золотого Рога,

Увидишь много-много-много

И транспортов, и крейсеров

В сияньи тысяч огоньков…

Тут и «Паллада», и «Боярин»,

И тот, чье имя чтит моряк,

Чей славный вымпел оалтарен,

В те дни обыденный «Варяг».

«Аскольд» поистине аскольдчат.

Вокруг хрустят осколки фраз

И в дальнем воздухе осколчат

Мотивы разных «Pas de gráce»…

Военной строгости указки

Бросает в воду вальса тур.

Эскадра свой справляет праздник,

И вместе с ней весь Порт-Артур.

В серебряных играет жбанах

Шампанское, ручьем журча,

В литаврах звон, а в барабанах —

Звяк шпор весеннего луча!

Замысловатых марципанов

Полны хрустальные блюда,

И лязг ножей, и звон стаканов,

И иглы «ягодного льда»…

Какой бы ни был ты понурик,

Не можешь не взнести бокал,

Когда справляет крейсер «Рюрик»

В ночь феерическую бал!..

10

За месяц до войны не вынес

Тоски по маме и лесам,

И, на конфликт открытый ринясь,

Я в Петербург уехал сам,

Отца оставив на чужбине,

Кончающего жизнь отца.

Что мог подумать он о сыне

В минуты своего конца,

В далекой Ялте, в пансионе?

Кто при его предсмертном стоне

Был с ним? кто снес на гроб сирень?

На кручах гор он похоронен

В цветущий крымский майский день.

Я виноват, и нет прощенья

Поступку этому вовек.

Различных поводов скрещенье:

Отца больного раздраженье,

Лик матери и голос рек,

И шумы северного леса,

И шири северных полей —

Меня толкнули в дверь экспресса

Далекой родины моей.

Чтоб целовать твои босые

Стопы у древнего гумна,

Моя безбожная Россия,

Священная моя страна!

Toila

Падучая стремнина

Роман в 2-х частях

Пролог

Кто говорит, что в реках нет форелей,

В лугах – цветов, а в небе синевы,

У арфы – струн, у пастухов – свирелей?

Кто говорит, не знаете ли вы?

Кто говорит, что в песне нет созвучий,

В сердцах – любви, а в небе – нереид,

Что жизнь – пустой, нелепый только случай?

Не знаете ли вы, кто говорит?

Да только тот, кто чужд душой искусству,

Фантазии, любви и всплеску вод,

Кто не дает в груди развиться чувству

И гонит прочь его, – да, только тот.

* * *

И лишь поэт, безвозрастный ребенок,

Юродивый, блаженный и пророк,

Чья мысль свята, чей слух прозрачно-тонок,

Кто знает путь в заоблачный чертог.

О, лишь поэт, вседневно ждущий Чуда,

Печальное увидевший в смешном,

Великое в ничтожном, в царстве блуда

Услышавший моленья о ином.

Лишь он один владетель душ народа

Постиг, взойдя на нерушимый трон,

Какую мощь таит в себе природа,

Каким бы сам ничтожным ни был он.

Ничтожны все, рожденные в убогом

И бренном мире нравственных калек,

Но в миг, когда поэт стал полубогом,

Остался человеком человек.

* * *

И в этом их различье. Так для света

Нередко трудно вникнуть в суть стихов:

Ведь для того, чтоб воспринять поэта,

Необходимо знать язык богов.

Ему нельзя в земной учиться школе,

Недопустим для смертных и Парнас,

В лесу, в горах, в степях и в поле

Познать язык возможно, не учась…

И в светлый миг, когда познают люди

Язык богов, смысл мира станет прост.

Нежней цветов вздохнут тогда их груди

И засияют взоры ярче звезд.

Так пусть молчат прозаики-невежды.

Ах, не для них и святость, и краса,

Блажен, неугасающий надежды:

Он уготован видеть чудеса!

Часть I

В год первой революции на дачу

Мы в Гатчину поехали. Весною

Произошла Цусима. Катастрофа

Нежданная совсем меня сразила:

В ту пору я большим был патриотом

И верил в мощь любимой мной эскадры.

Я собирал коллекцию из снимков

Судов всех флотов; на почетном месте,

Примерно вымпелов сто девяносто,

Висел на стенке русский флот, причем

Разделены суда все по эскадрам:

Из Балтики, левей – из Черноморья

И Тихоокеанская. Тогда мне

Лишь восемнадцать было лет. В ту пору

Мои стихи рождались под влияньем

Классических поэтов. Декаданс

Был органически моей натуре,

Здоровой и простой по существу,

Далек и чужд. На графе Алексее

Толстом и Лермонтове вырос я.

Итак, мы жили в Гатчине: я, мама

И старая прислуга, пятьдесят

Лет жившая у нас. Ее ребенком

Лет девяти, не больше, взяли в дом.

Я Гатчину люблю: ее озера —

Серебряное, с чем тебя сравню?

И Приорат, и ферма, и зверинец,

И царский парк, где павильон Венеры,

Не нравиться не могут тем, кто любит

Действительно природу, но, конечно,

Окрестности ее, примерно Пудость,

Где водяная мельница и парк

С охотничьим дворцом эпохи Павла

Гораздо ближе сердцу моему.

Но эту местность я узнал позднее,

Спустя почти что год. Другое лето

Я проводил, само собой понятно,

Уже на мельнице. Однако это

Я расскажу впоследствии. Тоска,

Терзавшая меня в связи с Цусимой,

Мне не давала наслаждаться летом

И даже парк тогда мне был не в парк.

Мы в Петербург уехали в июле,

Ни с кем знакомства не приобретя,

И если позабыть о Тимофее,

О старом дачном дворнике, пожалуй,

И вспомнить это лето будет нечем.

Но Тимофея позабыть нельзя.

И я сейчас вам объясню причину:

Я, как-то разговаривая с ним,

Обмолвился о скуке. Пригласил он

Меня к себе. Я, с детства демократ,

Зашел к нему однажды. Проболтали

До позднего мы вечера. В беседе

Бутылку водки выпили. Со Златой,

Своей дочерью, он познакомил.

Ей тоже восемнадцать лет. Блондинка,

Высокий рост и чудный цвет лица.

Она вернулась вечером с работы

И, поклонясь слегка, прошла в каморку

К себе. Я мельком на нее взглянул,

Но все же различить успел и свежесть

Ее лица, и красоту походки,

И общее изящество. Не странно ль,

Но сразу я почувствовал влеченье

К той девушке. Я больше не встречал

Ее ни разу в это лето. Вскоре

Уехали мы в город.

* * *

В сентябре

В осенний парк поэта потянуло,

И я поехал в Гатчину. Весь день

Я пробродил в безлюдном Приорате,

А к вечеру зашел и к старику,

К отцу красивой дочери. Приветлив

Он был со мной и чаем угостил.

И в этот раз мы выпили изрядно

Убийственно-живительного зелья.

Я вскользь спросил о Злате, но она

Уж месяц, как уехала работать.

И в Петербурге у портнихи модной,

Вблизи Стремянной улицы жила.

Ее же сестры – Маша, Анна, Лиза

И Феня – находились при отце.

Две первые, замужние, имели

Уже детей по два-четыре года.

И красотой совсем не отличались.

Но Лиза, младше Златы, миловидный

Утонченный и хрупкий был ребенок,

Которому двенадцатый шел год.

И крошка Феня, шустрая резвунья,

Была мила; ей было только семь.

Два месяца еще прошло. Настала

Зима, – мне захотелось в зимний парк.

Ах, Гатчина, излюбленное место

Моих прогулок на норвежских лыжах,

Музей моей весны, как я однажды

Назвал тебя в одной поэме, много

Ты говоришь душе моей и сердцу!

Люблю благословенно повторять

Упругое и звучное названье.

Ах, Гатчина, какая ты теперь?

Боюсь подумать. Скройся, злободневность,

Минувшего собой не оскверняй!

И в этот раз зашел я к Тимофею

Из парка отдохнуть и посидеть;

Зашел к нему я в полдень отогреться:

Мороз трещал румяно на дворе.

Все были дома: было воскресенье,

И, как приятный для меня сюрприз,

Приехала из Петербурга Злата,

Одетая со вкусом, очень просто,

Она играла с маленькою Феней

И весело шутила. Я, любуясь,

Невольно засмотрелся на нее.

Она мгновенно взгляд мой уловила,

Слегка смутилась, волосы оправив,

И скромно села к чайному столу.

Я после чая предложил ей вместе

Со мною в парк пройтись; она охотно

Без всякого ломанья согласилась.

И, говоря вполне непринужденно,

Мы с ней прошли, так молодо смеясь.

О белый снег, холодный и пушистый,

О, старый парк, дремотный и тенистый,

О первая священная любовь!

* * *

Да, верил я тогда в предназначенье,

Во вдохновенность встреч, в любовь такую,

Которая охватывает вдруг

Всего-всего, безразумно владея

И сердцем и душой. Интуитивно

Я понял вдруг, что Злата неспроста

Мне встретилась, а послана судьбою.

И к девушке присматриваться зорче

Я стал тогда, и вот что я заметил:

Под кажущимся внешним оживленьем

Таилась в ней какая-то печальность,

Какая-то неясная мне боль.

Я подошел к ней осторожно,

И, тронутая ласковым участьем,

Мне девушка доверчиво открылась.

* * *

«Я вижу, человек вы благородный, —

Так начала свое повествованье, —

И с вами познакомиться отрадно,

Поверьте, было мне, но не сердитесь,

Таится в этом маленькое „но“:

Раз вы хороший, добрый, честный, чистый —

А в этом я хочу не сомневаться, —

Как вы могли, как только вы решились

С моим отцом поддерживать знакомство?

Вы юноша еще, почти ребенок,

И всячески вам надо опасаться

Дурных влияний, и людей порочных,

Испорченных, стараться избегать.

А мой отец (Господь, прости мне эти

Для дочери опасные слова!)

Пропойца, негодяй, он нехороший,

Нечестный человек. Вы пьете с ним.

При том, мне кажется, гораздо больше,

Чем следует; не глупо ль прозвучало,

Что следует пить водку, эту мерзость,

Губящую как тело, так и дух?

Я – враг ее: она мне причинила

Так много горя; матери моей

Ускорила кончину, потому что

Отец мой, вечно пьяный, поведеньем

Бессовестным ее в могилу свел.

Я – враг ее, а раз отец – пропойца,

Естественно, что и ему я враг.

И если вы действительно хотите

Мне другом быть, не пейте больше, милый,

И не ходите в этот дом проклятый,

Где нераздельно властвует вино».

* * *

Мы долго в этот вечер говорили

И с каждой фразой думами сближались,

Бродя сначала зимним Приоратом,

А под вечер по улицам-аллеям,

Залитым электрическим сияньем

И занесенным белым покрывалом.

Снег сыпался, и, в отблесках фонарных,

Любовь в глазах у Златы расцветала;

В своих глазах любви не мог я видеть,

Но девушкины очи говорили

Так ясно мне, что и в моих глазах

Заметили они расцвет любовный.

Я этого не чувствовать не мог.

С последним поездом мы возвратились

В столицу, я отвез ее до дома

И, слово взяв встречаться и по почте

Беседовать, отправился к себе.

* * *

В те годы я бывал ежевечерне

В театрах, преимущественно в Зале

Консерватории, где Церетели

Держал большую оперную труппу.

Я музыку боготворю не меньше

Поэзии, и удивляться надо ль,

Что посещенье оперы являлось

Потребностью моей необходимой.

В сезон поста великого, у Гвиды

Я слушал итальянцев с упоеньем.

По воскресеньям даже дважды в день я

Ходил в театр: и вечером, и утром.

Нечасто исполняемые пьесы

Давались там: «Германия» Франкетти,

«Заза» Леонковалло, «Андриена

Де Лекуврэр» синьора Чилеа,

Там удалось прослушать «Джиоконду»,

Чтоб временно увлечься Понкиелли,

Где так неподражаем Титто Руффо…

Да, имена там были звездоносны:

Певала там и Лидия Берленди,

И Баронат, и Гай с Пеллингиони,

И Арнольдсон с Ансельми, Баттистини,

И Собинов, и Фигнер, и Клементьев.

Липковская там делала карьеру,

И Монска промелькнула метеором,

И упояла нас колоратурой

В «Титании» кудесница Ван-Брандт.

Она была великою малюткой,

И это имя – целая эпоха

В моих переживаниях музыкальных.

И Мравина Евгенья Константинна,

Моя сестра троюродная, Сказка,

Снегурочка и Жаворонок Вешний,

В тот год дала прощальный свой концерт,

Заканчивая деятельность грустно,

С печатью смерти, со следами прежней,

Блистательной когда-то красоты.

Со мной в театр ходить любила Злата,

И юная старушка «Травиата»

Сближала нас немало, слава ей!

И как бы «Травиату» ни бранили

За ветхость, примитивность и слащавость,

Не поддаваться чарам этих звуков

Не в силах я и «слабостью» горжусь:

Любя ее до дней своих последних,

Я этим самым верен милой Злате,

И, отдавая должное Пуччини

И Дебюсси, я Верди не отверг.

* * *

По вечерам, когда она кончала

Работу в мастерской, я приходил к ней

И дожидал у лестницы. Она

Спускалась вниз. Я целовал ей руки,

Заглядывал в глаза и, повторяя

В восторге имя, сладостное слуху,

И плакал, и смеялся, как дитя…

О, как она была нежна со мною,

Моя подруга, золотая Злата!

Как глубоко и солнечно любила,

Во всем меня оправдывая вечно!

Мы с нею шли по улицам бесцельно,

Но и бесцельный путь был полон цели:

Он вел к вершинам чувства молодого,

И в этом крылась благостная цель.

Так мы встречались часто, но и писем

Немало посылали мы друг другу,

И, если же собрать теперь, поэма

Моя, пожалуй, станет бесконечной,

И не ее ли письма неземные,

Земной рукой написанные, дали

Тебе, о Русь, жемчужную поэзу:

«Не может быть! вы лжете мне, мечты!»

* * *

Я беден был. Я жил на средства дяди.

Он маме ежемесячные суммы

До дня, когда мне счастье улыбнулось,

Переводил корректно-аккуратно,

Но переводы были так мизерны,

А жизнь в столице не была дешевой.

Сестра, имея дом свой, нам квартиру

Давала gratis и немного денег.

Я беден был, но поступать на службу

Упорно избегал: дух канцелярий

Был для меня, свободного, противен.

И чувствовать начальство над собою

Казалось мне позорным униженьем,

Но мамочка всегда со мной делилась

Последним и, отказывая часто

Себе в необходимом, доставляла

Возможность посещать театр и книги

Приобретать. Мне было лет 16,

Когда приехал к маме я с Квантуна,

Где в Порте Дальнем больше полугода

С больным отцом провел. Он после в Ялту,

Один уехал, и весной четвертой

Столетья нового, во время русско —

Японской бойни, умер от нефрита.

Замечу между прочим, что в реальном

Еще учась, стал собирать я книги.

В два года, проведенных в Петербурге,

Мне удалось, томов в пятьсот, любовно

Составить библиотеку, где были

Все классики и много иностранных

Фантастов с Мариэттом во главе.

Я к фантастической литературе

Питал с младенчества большую склонность:

За благородство бедных краснокожих,

За чистоту отважных амазонок,

За красоту тропической природы,

За увлекательный всегда сюжет.

Густав Эмар, Майн Рид, Жюль Верн и Купер,

Андре Лори, Люи де Буссенар

И Памбертон… не вам ли я обязан

Живою фабулой своих стихов?

Но Эдгар По, Джек Лондон с Конан Дойлем

Меня не увлекали никогда.

Из мистиков любил я Метерлинка

И в Лохвицкой улавливал его

Налет. Из скандинавов Генрик Ибсен

Едва ль не первый эго-футурист.

Оскар Уайльд и Бернард Шоу явно

Влиянье оказали на меня.

Из классиков Тургенев с Гончаровым

Излюблены мной были: русских женщин

Они познали сущность. Мопассан

Гуманность воспитал во мне, и Пушкин

Мой дух всегда заботливо яснил.

Благодаря хожденьям постоянным

По операм и к музыке влеченье

Мои стихи исполнены мелодий.

* * *

Я беден был – душа была богата.

Я счастлив был: меня любила Злата,

Но с ней разлука мучила меня,

И то, что приходилось ей работать,

Чтоб жить самой и помогать сестричкам,

Меня терзало непрестанно. Мне

Хотелось жить с-ней вместе, но на это

Изрядно много денег было нужно:

К себе же взять в квартиру не решался,

Боясь ее подвергнуть оскорбленьям

Не матери, конечно, нет – она

Меня любила слишком беззаветно,

Да и воспитана была прекрасно.

Боялся я другого: муж сестры

И экономка, – их квартира выше

Над нашей этажом, – могли принудить

Мою сестру лишить квартиры маму

За потаканье всем моим причудам.

Да и сама бы Злата, я уверен,

От этого проекта отказалась.

Она была горда, самолюбива,

И «сесть на шею», выразясь вульгарно,

К моей старушке-матери, понятно,

Ее натура ей бы воспретила.

Жениться же на ней, сказать по правде,

Мне было дико и смешно немного

Не оттого, что я боялся шага

Подобного, и просто оттого лишь,

Что не имел в виду работы вскоре,

Не знал, какие ждут меня успехи.

В литературе жил подобно птичке —

Ну, кратко говоря, я был поэт!

Моя сестра единственная Зоя,

От брака мамы первого, любила

Искусство во всех отраслях, имела

Абонемент в Мариинском театре,

А Фофанов и Лохвицкая были

Всегда ее настольными томами.

И под ее внимательною лаской

В версификации я упражнялся.

Она внимала очень благосклонно

Моим довольно смелым упражненьям

И всячески их нежно поощряла.

Моя сестра единственная Зоя

Имела мужа, чуждого духовно,

Поручика саперного в отставке,

В которого в семнадцать лет влюбилась

Неопытною девушкой, – но после,

Я думаю, но я не утверждаю, —

К избраннику немного охладела,

Поближе разглядев его никчемность.

Но никогда не показала виду,

Что может быть несчастной, беззаветно

Всю отдала себя на счастье мужу.

Была высоконравственной при этом,

И никогда никто не мог услышать

От Зоечки ни жалобы, ни слова

Неудовольствия своею жизнью:

Она была весьма самолюбива

И гордо замкнута. Моя сестра

Имела дом вблизи Морской и дачу

Под Обоянью, но богатой вовсе

Ее я не решился бы назвать.

Да, мне добра она всегда желала,

Но, будучи воспитана иначе,

Чем я, условностям дань отдавая,

Не все во мне оправдывала: то уж,

Что я слонялся целый день без дела

И попадал под скверные влиянья

Людей, подчас совсем иного круга,

Стал попивать нередко, не имея

Ни денег, ни занятий, было ей

Довольно неприятно, и могу ли

За это осудить мою сестру?

Не в этом дело все-таки, и ближе

Я буду к цели, если я замечу,

Что Клавдия Романовна, сначала

В дни Зоиного детства, гувернантка,

А после брака – в доме экономка,

Игравшая большую роль в семье,

Совместно с мужем сестриным старались,

Протестности моей мне не прощая

И недолюбливая за насмешки

Над ними, нас поссорить, чтобы Зоя

Поставила мне строгий ультиматум,

Как старшая, замужняя сестра:

Принять как-либо место, благо много

Протекции имелось, иль учиться,

Чтобы экстерном выдержать экзамен

И получить, как паспорт мэра, ценз.

При этом мне советовалось – вовсе

Знакомства прекратить с родными Златы,

И даже, правда, очень деликатно,

Сквозил намек, что мне она «не пара»

И ничего хорошего не выйдет

Из нашей с нею дружбы и любви.

О, я не внял ничьим, ничьим советам

И продолжал по-прежнему знакомство

С тем, с кем хотел, на поле развивая

Большой и независимый талант.

И в этом направленьи, как и прежде,

Меня всегда любовно поощряла

Моя сестра единственная Зоя.

* * *

Я беден был, и чем я был беднее,

Тем больше мне хотелось жить, и я

Решил во имя торжества весенней

Любви, большую жертву принести.

Послушайте, не смейтесь, для поэта

И юноши пятьсот переплетенных

В сафьян и коленкор томов, любимых

Писателей, продать – не жертва ль это?

Лишиться их в один несчастный день,

Не с детства чуть ли книги собирая,

Еженедельно с них стряхая пыль,

Не жертва разве? Как для вас – не знаю,

Но для меня был труден этот шаг.

И вот из Александровского рынка

Позвать велел я Марье букиниста,

И библиотеку, тоскуя, продал

За… семьдесят рублей! На эти деньги

Я нанял Злате комнату поближе

К себе и стал с утра к ней ежедневно

Ходить и с нею проводить все дни.

* * *

О, в пятом этаже на Офицерской

Вблизи Казанской части уголок!

Пою тебя восторженно и звонко,

И вдохновенно светятся глаза!

Что книги мне! Ах, что мне все на свете!

Я приобрел подругу целиком!

Она мне в этой комнате убогой

Впервые отдалась, такое счастье

Мне подарив, какому больше в жизни

Уж повториться не было дано!

Такое счастье, что и мне, поэту,

Волхву кудесных слов и выражений,

Словами невозможно передать!

Такое счастье сильное, большое,

Живое, неповторное такое,

Что даже страшно, как могу на свете

Еще я жить, то счастье потеряв!

Такое счастье, истинное счастье,

Которое спустя шестнадцать весен

И разлюбив с тех пор полсотни женщин,

Испытываю всей своей душой!

Такое счастье ярко-золотое,

Что и теперь его припоминая,

Я жмурить принужден глаза мечты,

Иначе сердце может разорваться.

Иначе я с ума сойду – такое,

Такое счастье мне дала она!

* * *

Все это продолжалось три недели,

И деньги были прожиты. Достать их

Старался тщетно: неоткуда было.

Чего не передумал в это время,

Выискивая способы! Подруга

Решительно противилась, жалея

Меня всем сердцем, и нашла работу,

На все мои мольбы не обращая

Вниманья, у придворной генеральши.

Я до пяти часов ее не видел

И приходил к моменту возвращенья

Ее с работы. Было очень больно,

Что ей помочь ничем не мог. Да, Злата

В иных условьях сделала бы имя

На поприще каком-нибудь другом.

Она была способной, развитою,

Недюжинною девушкой. Тем хуже,

Что был я так преступно легкомыслен.

* * *

К концу Поста приехал из именья

В столицу дядя Миша по делам.

Он пригласил меня к себе поехать

Встречать совместно Пасху. Вся семья,

За исключеньем дочери замужней,

Моей кузины Лили, собралась

В усадьбе. Я любил край новгородский,

Где отрочество все мое прошло.

Я с радостью поехать согласился,

Но больно было мне расстаться с Златой

На две недели. Ехать вместе с нею

Увы, не мог, условности мешали:

Она была любовницей моею,

А не женой. В семье же дяди строго

К безбрачью относились. Я в смущеньи

Довольно долго колебался. Видя

Мое желанье ехать, деликатно

Она пошла навстречу мне, здоровье

Мое найдя расшатанным немного

И деревенский воздух мне полезным.

* * *

Мы были к утру на лазурной Суде.

От станции верстах в семи, не больше,

Именье дяди, при впаденьи Кемзы

В мою незаменимую реку.

Лиловый дом на берегу высоком,

Вокруг глухие хвойные леса.

Мои кузены – Кока и Володя —

Любили спорт в его разнообразье:

С утра мы с ними бегали на лыжах,

Спускаясь к рекам с берега крутого,

Днем запрягали в санки «Сибарита»

Иль «Верочку» и мчались в Заозерье,

И вместе с нами мчался темный лес.

Я вспоминал свою любовь былую,

Любовь души двенадцативесенней

К другой душе пятью годами старше, —

Я вспоминал любовь к кузине Лиле,

Смотря на эти милые когда-то

По детским впечатлениям места.

Не странно ли, они не волновали

Меня, как раньше: полон был я Златой

Физически, духовно – целиком,

Она прислала мне письмо, в котором,

Благословляя нежно-матерински,

Писала, что заказчица на лето

Решила ехать в Гатчину, где дачу

Уже нашла себе, что, понимая

Мою любовь к природе, Злата тоже

Поедет с нею, но не будет вместе

На даче жить, а комнату подыщет,

Чтоб навещать ее мне было лучше.

«А ты, – она писала, – с мамой в Пудость

На лето наезжай, там есть форели,

И лодка, и река, и все, что надо

Тебе иметь, да и ко мне поближе

От Гатчины – четвертая верста».

Как раз кончались праздники, и вскоре

Я возвратился в строгий Петербург.

Идет весна в сиреневой накидке,

В широкой шляпе бледно-голубой.

И ландышей невидимые струйки

Бубенчиками в воздухе звучат.

Она, смеясь, мои щекочет нервы,

Кокетничает мило и остро,

Вплетает в грезы нежно пасторали

Весенней сельней прелести полям,

Цветет лугами, птичками щебечет,

Она – полувиденье, полуявь…

Я к ней спешу и золотою Златой

Вдруг делается юная весна,

Идущая в сиреневой накидке,

В широкой шляпе бледно-голубой.

* * *

На следующий день по возвращеньи

Я за город пошел из Петербурга

С утра пешком, здесь были две причины:

Во-первых, доказать хотел я Злате

Свою любовь, которой не опасна

Ни удаль сорокатрехверстной пыльной

Экскурсии по шпалам, ни затрата

Энергии, чтоб с нею повидаться;

А во-вторых, подчеркивал я этим

Торжественность и трогательность встречи,

Как бы уподобляясь пилигриму,

Спешащему благоговейно в Мекку.

Я шел Балтийской линией. Мой отдых

Был в Дудергьере, сладостно-картинном,

У озера, похожего на лужу.

Потом я шел на Тайцы, встретил Пудость

Впервые на пути своем, где речка

Ижорка малахитовой водой

Своей меня совсем зачаровала

И где я мимоходом нанял дачу.

Я к девяти был в Гатчине у Златы,

Которая от радости свиданья

Нежданного, узнав еще вдобавок,

Что я пришел пешком к своей любимой,

Сначала как-то вся оцепенела

На миг, затем с рыданьями на шею

Мне бросилась, лицо мое целуя

И хохоча сквозь слезы, от восторга.

Как ласково она меня кормила!

Как радостно она меня встречала!

Любовно на руках своих качала…

Я голову склонил к ней на колени.

Она меня баюкала и, близко

Склонясь, в глаза мучительно смотрела:

«О неужели можем мы расстаться

Когда-нибудь?» – она шептала тихо.

И я, сражен недопустимой мыслью,

Отчетливо сказал: «Не бойся, Злата,

Пока я жив, всегда с тобой я буду».

О горе мне: я клятвы не сдержал!

* * *

Я приезжал к ней часто. Переехав

На дачу вскоре, чуть не ежедневно

С ней виделся. Так ярко сохранилось

Одно в блестящей памяти свиданье,

Единственное в некотором роде.

Однажды, нагулявшись вдоволь в парке,

Мы с ней пошли к Варшавскому вокзалу

Она меня на поезд провожала

Последний, шедший ночью в Петербург

Была пора истомная июнья,

Цвела сирень, певучая чарунья,

И, в станционном садике гуляя,

Мы сели на скамейку над прудом.

Сплошной стеной цветущей и душистой

Заботливо кусты сирени влажной

От публики нас отделяли. Злата!

Ты помнишь ли сиреневую ночь?

Лобзаньям нашим счет велся ли в небе?

Что ж нам теперь его не предъявляют?

В уплату жизнь пришлось отдать бы! Злата!

Ты помнишь ли сиреневую ночь?

Любовью и сиренью упоенье,

Угар и бред, и снова поцелуи,

И полугрусть, и радость, и тревогу,

И иступленность ласк… О Злата, Злата!

Ты помнишь ли сиреневую ночь?

Соединив в лобзаньи наши лица

В душистую сиреневую влагу

Бросали опьяненные… О Злата!

Ты помнишь ли, ты помнишь ли ту ночь?

Ты не могла забыть ее, я знаю

И каждый год тебя благословляю,

Предчувствуя грядущую сирень!

* * *

На дачу переехав, первым делом

Я начал строить небольшую лодку

По собственному плану. Наш хозяин

Крестьянин Александр Степаныч, плотник

Был превосходный. Через две недели

Она была совсем уже готова.

С каютой парусиновой и с носом,

Остро и резко срезанным, похожа

Была своей конструкцией на крейсер.

Я дал названье ей – «Принцесса Греза».

Она предназначалась мной для наших

Прогулок по Ижорке. Так для Златы

Был приготовлен маленький сюрприз.

Мне флаг она впоследствии в подарок

Андреевский, морской, своей работы,

Преподнесла, и я его хранил

До своего отъезда из России.

* * *

Белеет ночь изысканно больная,

Мистическая, призрачная ночь.

Вздыхает Май, невидимый для глаза,

И отдыхает, лежа перед дальним

Путем на юг до будущей весны.

Июль во всем: и в шепоте дремотном

Зеленых струй форелевой реки,

И в золотисто-желтых ненюфарах,

И в еле уловимых тайных чарах

Пьянительного воздуха ночного,

И в поволоке ненаглядных глаз.

Она поет вполголоса, склоняя

Свое лицо к волне, то сразу резко

Ко мне свои протягивает руки

И прижимает к пламенной груди

Меня, в уста целуя бесконечно,

То шепчет еле слышно, с тихой грустью,

Исполнена мучительных предчувствий:

«О, неужели можем мы расстаться

Когда-нибудь?» – и горько, горько плачет

Вдали дворец нахмурен обветшалый

И парк, – из кедров, лиственниц и пихт, —

На берегу реки затих. Он грезит

Пирами императора, когда

Безумствовал державный неврастеник

В тени его приманчивых ветвей.

Как говорит преданье, Павел Первый

В болезненных неистовствах был страшен

И убивал опальных царедворцев

Во время вспышек злой неврастении.

И знает кто? Быть может, эти вопли

Нетопырей, летающих над речкой,

Невинно убиенных голоса?

Шумит, шумит падучая стремнина.

Бежит, бежит зеленая волна.

Из-под плотины с брызгами и пеной

Река кристально чистая течет.

Стремительным течением влекома,

К водовороту льнет «Принцесса Грёза».

Задержана умелою рукою,

Как перышко, отпрядывает вспять.

Прозрачно дно реки. Бесшумной стрелкой

То там, то здесь фунтовые форели

Скользят в воде, и сердце рыболова

В томленьи сладком только замирает.

Ночь белая, форели, зелень струек

И веянье невидимых жасминов,

И лирикой насыщенные речи, —

Как обаятельна на этом фоне

Неповторимая вовеки Злата!

Из Гатчины, куда к ней ежедневно

Почти ходил, ночами возвращался,

И каждый раз до самой нашей дачи

Меня моя подруга провожала.

Потом мы с нею шли на полустанок,

И в поезде, идущем на рассвете,

Она спешила прямо на работу.

Когда она спала? К моим моленьям —

Беречь себя – она была глухою.

* * *

Кончался август. На «Принцессе Грёзе»

Я быстро плыл на почту к полустанку,

И под мостом чуть было не наехал,

С разлета, на застрявшую там лодку,

В которой было трое пассажирок:

Одна из них была совсем старухой,

Была другая девочкой-подростком,

А третья дамой лет под двадцать семь.

Последняя веслом старалась тщетно

От сваи оттолкнуться. Видно было,

Что лодка их засела очень прочно,

Попав на камень, скрытый под водою.

Я к ним подъехал и по-джентельменски

Им помощь предложил свою, и дамы

Рассыпались в признательности: странным

Казалось им их положенье. Быстро

Подъехав задним ходом к ним кормою,

Я на буксир взял лодку их, и тотчас

Та с камня соскользнула. Все случилось

На протяженьи нескольких мгновений.

Средь шуток, сопряженных с катастрофой,

Я с ними познакомился, и Дина,

Сидевшая на веслах, оказалась

Любезной, интересною брюнеткой,

Кокетливой, веселой и пикантной.

В деревню мы уже вернулись вместе,

Причем их лодка о бок шла с моею.

Прощаясь, тетка Дины приглашала

Бывать у них, а Дина благодарно

Мне крепко руку сжала и глазами,

Что я понравился, красноречиво

И выразительно дала понять.

* * *

Я вечером сидел, читая в лодке,

И грезил, как всегда, о милой Злате,

Которую я в этот день не видел.

Испуганно я вздрогнул, пробужденный

От грез своих: красивое контральто

Нарушило мечты мои: «О ком вы

Мечтаете и не меня ли ждете?»

То новая моя знакомка Дина

Подъехала бесшумно в лодке и, швартуясь

У борта «Грёзы», вкрадчиво спросила:

«Переходите же ко мне скорее,

И поплывем куда-нибудь подальше:

Я вас сведу на остров отдаленный,

На остров голубой и доброй Феи».

По правде говоря, я растерялся

От неожиданного появленья

Ее у нашей пристани, и прыгнул,

Почти не рассуждая, к ней. Плутовка,

Довольная моим повиновеньем,

Лукаво улыбаясь, протянула

Капризным жестом руку, и поплыли

Мы по реке на отдаленный остров.

* * *

Не добрая и голубая фея

Владела этим островом, а злая

Коварная, дурманящая разум.

И было имя этой феи – Бред.

И мы подпали под ее влиянье.

Мы покорялись всем ее причудам,

Безвольными игрушками мы стали

Бесчисленных эксцессов развращенной.

Жестоко-похотливой феи Бред.

Я был в бреду: мне диким не казалось,

Что женщина, душе моей чужая,

Меня целует судорожно в губы,

Принадлежащие совсем другой.

И с широко раскрытыми глазами,

В которых пышет явное безумье,

Мне говорит: «Хочу тебя! Ты – мой!»

В тот миг мне это диким не казалось

И не могло казаться: в опьяненьи

Разгулом звучно-чувственных эксцессов,

Я потерял способность рассужденья.

Будь проклят остров чувственной колдуньи

И ты, мне адом посланная встреча,

И обольстительная фея Бред!

Из-за тебя я потерял невинность

Своей души, незыблемую верность

Одной, одной! Я спутницу утратил

Незаменимую родную Злату.

* * *

То был сигнал к грехопаденьям сладким.

Так начался мучительный роман.

Я был в бреду, но в проблесках сознанья,

Рыдал, в ожесточеньи проклиная

Себя за слабость, каялся, и Злате,

В пречистое лицо смотреть не смея,

Готов убить был ветреную Дину.

Однако, только слышал шелест платья,

Соблазнами насыщенного, только

Глаза ее, искавшие моих,

Прищуривались наглым обещаньем

Невероятно-извращенных ласк,

Я забывал про все, и к ней в объятья

Бросался, как в кипучий водопад.

Я круто прекратил бывать у Златы,

Не отвечал на письма, сильно запил,

Страдая, упивался новой страстью.

Совсем запутался в противочувствах.

И вскоре переехал с дачи в город,

Где с Диною всю осень провозился,

Когда она, найдя в кафе-шантане

Ангажемент, уехала в Архангельск.

А в октябре пришла ко мне внезапно,

С трудом в себе побарывая гордость,

Проститься – мной утерянная Злата.

«Родной мой, я пришла к тебе проститься,

Не говори, избавь от объяснений.

Не надо их: мне слишком больно, милый.

Ты прав всегда, неправым быть не можешь.

Не надо оправданий, чтобы ложью

Не осквернял ты уст своих правдивых.

Прости меня за дерзость: я не это

Сказать хотела: лгать ты не умеешь.

Ты прав всегда, и ты всегда мне дорог.,

Ты честный, чудный, чистый, справедливый.

Во всем виновна только я: я грубо

Нарушила, родной, твое доверье:

Тебе я изменила пятикратно.

Прости меня, молю, тебе я больно

Своим признаньем делаю, любимый.

Но я такая грязная. Мне дурно.

Дай мне воды, пожалуйста. Спасибо.

Я гадкая, я скверная. Не стою

Тебя совсем. Родной мой, я проститься

К тебе пришла сказать, что неизменно

И несмотря на все свои паденья,

Люблю тебя. Благословенье Божье

Да будет над тобой. Прости от сердца

Меня, и я уйду с твоей дороги».

* * *

Какую боль она мне причинила

Своими сердце рвущими словами!

Как я ее на миг возненавидел

И, проклиная, в ослепленьи гнева

Занес над нею руку, чтоб ударить

В лицо красивое и дорогое

Но я сдержался и, в изнеможеньи

Заплакав горько, жалобно, по-детски,

Упав к ее ногам, молил вернуться

И восклицал: «Неправда! О, неправда!

Ты на себя клевещешь! Невиновна

Ты в возведенных на себя поступках.

Скажи мне, успокой, что ты все та же

Моя непогрешимая, святая…

Вернись ко мне…» Но скорбно головою

Склоненная, она сказала: «Нет,

Я не вернусь, я не могу вернуться:

Я – падшая!..» – и, не окончив фразы,

В рыданьях содрогнулась над столом.

Я восклицал: «Не верю! Быть не может!

Ты – чище чистоты самой. Но если —

Хотя я этого не допускаю —

И изменяла мне, о, неужели,

Любя тебя, я не найду прощенья

И оправданья в сердце, жившем только

Тобой одной, тем более, что сам я

Действительно преступен пред тобою?!»

Я Злате рассказал о встречах с Диной

В подробностях во всех чистосердечно,

Молил ее, – была неумолимой.

И, о любви своей твердя упорно,

Меня благословив, простив и плача,

Она ушла – и погрузилась ночь.

О Боже! Упокой в раю лазурном

Классическое счастье, что убито

Разнузданными чувствами моими.

И легкомыслие мое, и юность,

И слабость пред соблазном оправдай.

О Боже! Упокой в раю лазурном

До твоего пришествия второго

Все наши речи нежные, все мысли,

Друг другу предназначенные, радость

Свиданий вешних, ночи съединений

И душ, и тел по Твоему завету.

Любви же нашей Ты, о милосердный,

Великий Бог, свершивший чудо встречи

Двух половин единственной души,

Дай вечно жить и сотвори ей память

На веки вековечные. Аминь.