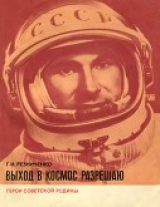

Текст книги "Выход в космос разрешаю"

Автор книги: Григорий Резниченко

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)

Испытание мужества

Жизнь, как известно, имеет достаточно способов, чтобы испытать человека: на что он способен, сможет ли он вынести все, что она ему задаст, каков он на самом деле, чего стоит. Проверяла она и Павла, да не один раз.

Стояло лето 1961 года. Ясным августовским днем отряд космонавтов выехал на парашютные прыжки. Они помогают вырабатывать навыки управления телом в свободном падении, требуют проявления волевых усилий, самообладания, способности принимать решения в условиях повышенных эмоциональных и физических нагрузок. Беляев и Леонов получили задание прыгать с затяжкой в 30 секунд.

Видавший виды «трудяга» Ан-2 сделал короткую пробежку по травянистому полю аэродрома и взмыл в небо, набирая высоту. Когда стрелка высотомера подошла к цифре «1600», люк открылся. Первым прыгнул Павел, за ним пошел Алексей.

Вскоре оба они удачно приземлились под шелковыми белыми куполами, испытав радостное чувство полета. Перерыв был недолгим. Снова посадка в Ан-2. Когда поднимались в воздух, ветер усилился. У земли он не ощущался, а на высоте давал себя знать.

Та же высота, те же 30 секунд полета с нераскрытым парашютом. Павел дернул кольцо. Рывок раскрывшегося парашюта отозвался во всем теле. Поискал глазами Алексея. Он был недалеко. Оба они спускались навстречу земле. Задул сильный ветер. Он сносил их влево, и Павел понял, что в расчетную точку аэродрома ему не попасть. Чтобы уменьшить снос, он натянул немного стропы одной стороны и скольжением начал уточнять место приземления. Скорость спуска увеличилась. Земля почти рядом, считанные метры…

Удар о землю был сильным сам по себе, осложнил приземление новый порыв ветра. Купол раздуло ветром, и он тащил Павла по траве, словно пара лошадей легкую повозку.

Резкая боль в левой ноге пронзила все тело, хотелось закричать. Стиснув зубы, пытался сообразить, что произошло. «Сломал ногу», – мелькнула мысль.

А парашют, как парусник, продолжал тащить его. Кто-то подбежал, ухватил стропы парашюта. Но безуспешно.

Метров пятьдесят, пока не подоспели еще двое и не загасили купол, их волокло вместе.

Острая, нестерпимая боль в ноге не отпускала. Встать один не смог. Подбежали товарищи. Алексей подошел.

В госпитале врачи констатировали: «Закрытый оскольчатый спиральный перелом диафизов обеих костей голени со смещением обломков».

«Отлетался, – вяло подумал Павел, но тут же собрался мысленно: —Отлетался ли?..»

Месяцы напряженного труда, сколько затрачено духовных и физических сил, и ведь были уже долгожданные результаты, а теперь все пойдет насмарку…

«Что это? – мучился Павел. – Оплошность, неумение бороться с ветром или только роковое стечение обстоятельств?»

– Нужно хирургическое вмешательство, – решительно заявил профессор.

– Я возражаю против операции, – так же твердо сказал космонавт.

– Но в таком случае вы можете лишиться ноги.

О чем думал Павел в те минуты?

«Останусь ли в строю, смогу ли продолжать тренировки?» – сверлил мозг один и тот же вопрос.

«Должен. Нельзя расслабляться, – отвечал сам себе Павел. – Нельзя отказаться от того, к чему шел многие годы».

Врачи принялись лечить сломанную ногу.

– Терпеть, терпеть, голубчик, терпеть, – говорил хирург, который руководил всем ходом лечения. – Лежать спокойно, не нервничать.

И потекли однообразные, скучные дни. Павел подгонял время чтением книг. Он читал и перечитывал все, что попадалось под руку. Дежурная сестра приносила ему «Войну и мир», «Дмитрия Донского», «Петра I», «Переяславскую раду». Книги помогали забыться, отвлечься. Приезжали друзья, навещали Алексей Леонов и Юрий Гагарин. Они, как могли, успокаивали друга.

Почти шесть месяцев провел Павел на больничной койке. Нога срослась, но оказалась чуть длиннее правой. И начальник хирургического отделения госпиталя предложил сделать операцию. Он говорил просто, доверительно, не скрывая своей тревоги. Он не сомневался, что кости срастутся после хирургического вмешательства, но гарантии на стопроцентный успех не давал. Павел расспрашивал его: что, как, зачем? Хирург не торопил с ответом. Просил подумать и все же решиться.

А он решил согласия на операцию не давать. Даже тогда, когда сделали последний рентгеновский снимок и он оказался неутешительным. Павел только попросил, чтобы его выписали домой и дали возможность полечиться самому, тем более что хирург дал несколько советов: нужна нагрузка на ногу, постоянная и большая.

– Если через двадцать дней нога не станет нормальной, – сказал Павел, – тогда вернемся к вашему предложению.

Он приехал домой спокойный. Тот, кто не знал Павла хорошо, мог поверить в это спокойствие. Но Татьяна Филипповна прекрасно знала своего мужа. И она почувствовала его внутреннюю тревогу. Успокаивала, как могла.

В квартире появились две гантели, каждая килограммов по двадцать Павел брал их в руки, опирался спиной о шкаф или стенку, переносил тяжесть тела на левую ногу и стоял на ней до изнеможения. Было больно, невыносимо больно, но он, сцепив зубы, стоял. Думал о чем-то, вспоминал Урал, завод, где довелось работать в нелегком сорок третьем году, Дальний Восток, истребительную авиацию. Разве не пришлось ему тогда выдержать не одно жизненное испытание?

Да, разное было. Но вспомнилось вдруг, как падал над океаном…

Самолеты возвращались с острова на материк. Взлетели, набрали высоту. Внизу – куда ни глянь – однообразная гладь океана. Не за что глазу зацепиться– ориентиров никаких. Павел посмотрел на приборы. Они показывали, что до аэродрома оставалось немногим более 200 километров. Высота – 5 тысяч метров. Истребитель шел хорошо. Но нет-нет да и потянет немного вниз. Вроде бы и нет в работе двигателя перебоев, а тянет хуже, чем обычно.

Прошло несколько минут. Самолет стал проседать еще более заметно. Летчик прибавил обороты. Результата никакого. Явно что-то с топливом. Приборы показывают, что в баках его полно. Попробовал Павел и то и другое, но двигатель по-прежнему не справляется, машина теряет высоту.

Когда отказывает двигатель, самолет превращается в обычный железный планер. Несколько секунд– и земля. Там можно найти площадку, пойти «на вынужденную». Но под крылом – вода, океан.

Павел коснулся рукоятки альвеерного насоса, потянул на себя, опустил вниз – двигатель почувствовал этот качок. Значит, горючее плохо поступает в мотор.

Павел крепко схватил рукоятку насоса и начал гонять ее: вверх, вниз, вверх, вниз. Истребитель пошел более устойчиво, а Павел качал и качал, подавая одну порцию горючего за другой в прожорливый двигатель. Рука быстро устала.

«Тише надо, спокойнее», – подумал он, сбавляя темп.

Машина среагировала и снова начала чуть проседать. Снова вверх, вниз, вверх, вниз, сотый, двухсотый раз. Сколько же надо качать, чтобы дотянуть до посадки, где взять сил, чтобы спасти машину? Рука работала почти механически, он ее уже не чувствовал. Гулко под кожанкой стучало сердце, струйки пота пересекли лоб, липкой смазкой покрылась спина.

– Командир, я рядом, – раздался в наушниках голос ведомого.

Это придало сил. Ничем, собственно, летящие рядом подчиненные помочь не смогут, но они верят в своего командира. Изнемогая от усталости, он не отпускал рукоятку насоса – вниз, вверх, а глаза всматривались в размытую полоску, соединяющую небо и воду. Где ты, родная земля? Далеко ли до тебя? Сколько взмахов надо еще сделать, сколько качков, чтобы дотянуть? Сто? Двести? Тысячу? Может, десять тысяч? Нет больше сил! Устал! Ох, как устал! Но вдруг Павел вспомнил, как на земле спорили летчики о том, можно ли с помощью одного ручного насоса «гонять» двигатель. Пришли к выводу, что нет.

«Можно, – подумал Павел, – если надо…»

И снова – вверх, вниз, вверх, вниз…

Вдали уже виднелась земля. Сопки. Одна, другая, за третьей – аэродром. Ведомый первым передал на КП о неполадках в двигателе самолета командира. Павел подтвердил, и ему дали экстренную посадку– без кругов, без «коробочки». Одной рукой он управлял самолетом, другой качал, правда, при посадке реже. Сел. Зарулил на стоянку. А когда вылез из кабины, рука повисла как плеть. Ни поднять, ни пошевелить. Несколько дней приводил он ее в порядок: делал по утрам массаж, прогревал, обкладывал компрессами.

Теперь это вспомнилось, как что-то далекое, но оно укрепило уверенность в себе. Он победит свой недуг.

Часами простаивал Павел на одной ноге, держа в руках гантели. Когда становилось совсем невмоготу, падал на диван, отдыхал немного и снова принимал стойку. И так все двадцать дней подряд.

К хирургу он приехал апрельским днем. Осторожно ступая больной ногой, зашел к нему в кабинет. Снимок перелома сделали сразу же и, не дожидаясь, пока высохнет пленка, начали рассматривать.

– Ты победил, голубчик, – сказал заведующий хирургическим отделением. – Но спешить не надо. Будем еще лечить: ванны, грязи, упражнения для разработки ноги.

И снова госпиталь. А затем Беляев встал перед строгой медицинской комиссией. Она должна была решить его судьбу. Мнение врачей было единодушным: «Годен!»

Год… Ровно год потерял Павел Беляев. Товарищи за это время многое сделали, ушли далеко, а он отстал. Надо догонять. Со временем не считался и был уверен, что догонит. Но однажды нечаянно услышал разговор двух медиков: перейдет ли Беляев психологический барьер на парашютных прыжках, не будет ли поджимать поврежденную ногу, не побоится ли земли?

Домой пришел расстроенный. Походил по квартире, померял шагами расстояние от двери до стены, пошуршал газетами и, не ужиная, лег спать.

Наутро пошел к командиру и попросил дать возможность совершить прыжок с парашютом.

«Горячится», – подумал командир.

«Если ничего не получится – уйду, – думал Павел, – не буду мешать. Вон сколько ребят, а тут возятся с одним».

Вместе с Павлом на аэродром выехали еще несколько человек. Поехали и Юрий Гагарин, и Алексей Леонов. Они тоже надели парашюты. Инструктор, как у новичка, внимательно проверил всю амуницию у Беляева, и группа пошла в самолет. Гагарин и Леонов прыгали вместе с Беляевым. У них это были внеплановые прыжки.

Последний раз Павел прыгал полтора года назад. Немного волновался, пока Ан-2 набирал высоту. А когда прыгнул, волнение исчезло, оборвалось вдруг, и на душе стало спокойно. Приземлился удачно. Потом были еще и еще прыжки. Все семь на отлично. Теперь можно готовиться по полной программе.

О предстоящем эксперименте с выходом человека в открытый космос Беляев и Леонов знали задолго до его проведения. Они понимали, что выход человека в космос – новый, необычный и сложный эксперимент. Космонавтам предстояло сделать на Земле очень многое, чтобы провести его успешно.

Заканчивался 1963 год. На предприятии, где изготавливались корабли, Беляев и Леонов изучали космическую технику. Однажды, когда они туда прибыли, их встретил Сергей Павлович Королев. Он провел космонавтов в цех и показал им макет корабля «Восход», снабженного какой-то странной камерой.

– Это шлюз для выхода в свободное космическое пространство, – пояснил Королев, заметив недоумение Павла и Алексея.

Сергей Павлович предложил Леонову надеть скафандр и попробовать выполнить эксперимент по выходу из шлюза на Земле. Алексей облачился в скафандр и целых два часа потратил на выход и вход в шлюзовую камеру. Пыхтя и отдуваясь, он проделал это несколько раз и, вспотевший, раскрасневшийся, сказал Королеву:

– Выполнить эксперимент можно, надо только все хорошо продумать.

– Тогда начинайте работать, – напутствовал Сергей Павлович и шутливо добавил: – Только уговор такой: все продумайте с самого начала, и, если в конце подготовки что-либо окажется не так, лучше не попадайтесь мне на глаза.

Собственно, готовиться к полету на «Восходе-2» Беляев и Леонов начали с момента прибытия в Звездный городок. Они готовились одновременно с подготовкой корабля, в период работы ученых и конструкторов над специальным оборудованием и модернизацией корабля «Восход». Изучая конструкцию корабля «Восход-2», они вместе с инженерами и конструкторами решали технические задачи. Нередко практическая проверка изготовленных агрегатов способствовала выявлению лучших вариантов.

Космический корабль «Восход-2» был подготовлен как пилотируемый двухместный аппарат, выводимый на орбиту Земли для выхода космонавта из корабля в космическое пространство методом шлюзования.

Корабль состоял из гермокабины для экипажа с аппаратурой по обеспечению жизнедеятельности космонавтов, с запасами пищи и воды, средствами контроля и управления работой бортовых систем корабля. В гермокабине находились часть приборов радиооборудования, телевизионные камеры, видео-контрольное устройство, кинофотоаппаратура, аппаратура для медицинских и научных исследований, средства пеленгации на участке спуска и приземления.

В приборном отсеке корабля размещались основная часть радиооборудования, жидкостная тормозная двигательная установка, аппаратура управления, системы терморегулирования, источники тока. Корабль был оборудован резервным тормозным пороховым двигателем, дублирующим основную тормозную двигательную установку, шлюзовой камерой для выхода через нее человека в космос и возвращения на корабль.

После завершения полета гермокабина вместе с размещенным в ней экипажем и оборудованием должна была возвратиться на Землю. Приборный отсек отделяется от корабля и сгорает в плотных слоях атмосферы.

Гермокабина имела люки, через которые экипаж мог выйти на Земле, и три иллюминатора, предназначенные для визуального наблюдения, кино– и фотосъемки. Для предохранения от воздействия высоких температур на участке спуска гермокабина с внешней стороны имела специальную теплоизоляцию, люки – надежную герметизацию, а иллюминаторы были снабжены жаропрочными стеклами.

Управление шлюзованием должен был осуществлять командир корабля с пульта, установленного в кабине. В случае необходимости управление основными операциями шлюзования мог осуществлять и второй пилот – с пульта, установленного в шлюзовой камере.

Для выхода космонавта из корабля в космическое пространство был разработан специальный скафандр. Им снабжался и командир корабля, для того чтобы он мог при необходимости оказать помощь космонавту, вышедшему в открытый космос.

В прежних полетах как авиационный, так и космический скафандры применялись в качестве дополнительного средства на случай каких-либо технических неполадок или возникновения аварийной обстановки. Такой скафандр был непомерно раздутым, и без специальных гофрированных устройств работать в нем было утомительно. Для экипажа «Восхода-2» ученые создали новый, специальный скафандр – сложное инженерное сооружение, состоящее из многих частей и узлов.

Скафандр космонавта является как бы миниатюрной герметической кабиной, уменьшенной до размеров человеческого тела. Преимущество этой «кабины» заключается в том, что одетый в скафандр человек получает возможность активно действовать, выполнять ручную работу, производить исследования.

Под оболочками скафандра можно создать давление, равное атмосферному, земному. Однако тогда он раздуется, как футбольный мяч, и человек превратится в застывшую статую с негнущимися руками и ногами. Значит, надо найти такой уровень давления, который бы обеспечивал нормальные жизненные условия и достаточную подвижность при выполнении работ. Исследования показали, что такой предел не должен быть ниже 0,4 атмосферы. При этом космонавта в скафандре необходимо снабжать чистым кислородом. Но известно, что каждый час организм человека отдает во внешнюю среду от 90 до 300 килокалорий тепла. Если ничего не предпринять, то температура тела начнет неуклонно повышаться, и наступит тепловой удар. Поэтому в скафандре было необходимо создать специальную систему терморегулирования.

В космосе освещенная солнцем сторона человека могла перегреться, а теневая – замерзнуть. Поэтому скафандр покрыли теплоизоляционным материалом, состоящим из нескольких слоев серебряной фольги, а сверху надели специальную изоляцию с повышенными отражательными свойствами. Через оболочки скафандра тепло практически не поступало и не выделялось. Вся теплоотдача осуществлялась через вентиляционную систему.

Даже краткий, очень краткий экскурс в сложнейшую технику, над которой работали перед полетом «Восхода-2» сотни ученых, инженеров, рабочих разных научных направлений и специальностей, говорит о важности и серьезности готовившегося эксперимента в космическом пространстве. Нетрудно представить ту ответственность, которую испытывали Беляев и Леонов, готовясь к космическому рейсу и тренируясь на созданных специально для их полета сложнейших устройствах.

Каждый полет в космос имеет свои задачи, сроки и особенности. От них во многом зависит программа общей и физической подготовки человека.

Один из эпизодов предполетной тренировки свидетельствует о том, как достигалась соответствующая форма.

Это было задолго до настоящего полета. Проводились испытания нервно-психической сферы в «комнате тишины» – сурдокамере. Комната эта была довольно примитивна по сравнению с той, которой располагают космонавты сегодня. Стенды и установки для имитации условий полета только начинали тогда создавать.

В числе первых пошел на «отсидку», в «полет» майор Беляев, назначенный в то время старшим группы. Своим подчиненным Павел казался немного суховатым, хотя и ровным в обращении, но уж очень правильным и размеренным. Правда, когда он говорил что-нибудь, связанное с истребительной авиацией, к нему прислушивались, как к опытному летчику, но про себя думали: время покажет, каков он, их старшина.

«Полет» в сурдокамере начался нормально. Все шло, как и было запланировано. По утрам Павел занимался гимнастикой, завтракал, вел необходимые записи, читал книги, проверял показания приборов, находясь постоянно в глубокой тишине.

Но однажды вечером у него над головой что-то затрещало. Запахло горелым, пошел дым, потом посыпались искры: загорелась от короткого замыкания электрическая проводка.

Павел сразу увидел, в чем дело, подумал: «Надо же такому случиться. И до меня ведь ребята сидели здесь, все было в порядке. Нажать кнопку, позвать на помощь? Но тогда… Нет. Сам справлюсь».

Он обмотал руку резиной, которую использовал, занимаясь гимнастикой, и начал разрывать провод. Не сразу удалось это сделать – проводка была крепко заделана в стене. Усилие, еще усилие, и свет погас. Загорелся тусклый, аварийный. Павел сорвал тлеющую изоляцию, затушил ее.

Вдруг вспомнил – как там, за стеной? Подумают, что он в опасности, и откроют дверь, сорвут «полет».

Беляев снял трубку и спокойно сказал:

– У меня все нормально, продолжаю «полет».

Показалось, что не поверили. Тогда Павел взял ключ морзянки и отстучал: «Не волнуйтесь. Чувствую себя хорошо. Понимаете меня?»

Павел тщательно соединил оборванные провода, почитал книгу и лег спать. Утром он попросил, чтобы дали ток для проверки. Но проводившие эксперимент не были уверены в качестве ремонта, не подключили камеру. Беляев вначале настаивал, потом смирился:

– А впрочем, мне хватает и аварийного света.

Больше всего боялся Павел, что врачи прервут эксперимент из-за усложнения обстановки. А этого он как раз не хотел. В камере было душно, жарко, но, как и раньше, Павел занимался гимнастикой, выполнял заданную программу, читал, даже пел и танцевал.

Врачи дважды собирались на совещание, обсуждали создавшееся положение и дважды вынуждены были согласиться с летчиком: нельзя отменять полет. Руководителей эксперимента покорили собранность, настойчивость, воля майора.

Много времени ушло у Павла Беляева и Алексея Леонова на изучение техники, физическую и моральную подготовку, на медицинские исследования, работу на тренажерах. Работали они упорно и напряженно. Десятки, сотни раз повторяли на Земле по отдельным элементам и в комплексе то, что предстояло произвести в космосе.

Весь комплекс длительной многообразной научно-технической, физической и психологической подготовки космонавтов был необходим для успешного осуществления космического полета и выполнения в космосе различных экспериментов и исследовательских работ. К тому же никто не был застрахован от всяких неожиданностей, от нештатных ситуаций, которые могли возникнуть в полете. И тогда космонавт или космонавты должны быть готовы принять решение самостоятельно.

Тренировки, но уже в настоящем корабле, продолжались и на стартовой площадке, на космодроме, куда 9 марта доставил Ан-10 Беляева, Леонова, Комарова, Гагарина, дублирующий экипаж, ответственных за этот полет. Владимир Комаров, как человек, летавший на «Восходе», все время был рядом с командиром «Восхода-2». Космонавт-7 делился с Павлом опытом своего полета, рассказывал о работе систем корабля, особенно об использовании автоматического цикла для спуска корабля с орбиты и его приземления.

Предстартовые дни были насыщены самыми сложными и упорными тренировками, которые проводились под строгим медицинским наблюдением и контролем.

О том, как Павел Иванович относился к тренировкам, длительной подготовке сравнительно кратковременного полета в космос, свидетельствует его ответ журналистам:

– Тренировка – дело необходимое и обязательное для космонавта. Без отработки и тщательной отшлифовки определенных навыков не может быть и речи о точном выполнении космонавтом всей программы полета. Вот почему я и Алексей Архипович уделяем этим занятиям большое внимание.

До старта «Восхода-2» оставались сутки. Павел Беляев и Алексей Леонов, точно выполняя установленный распорядок, начали день с физической зарядки под контролем врача. Потом они уехали на стартовую площадку, где состоялась очередная, но уже последняя тренировка. Затем поступили в распоряжение медицины. Врачи, пригласив их в специально оборудованную комнату, установили датчики, которые по телеметрии будут передавать на Землю данные о физиологическом состоянии космонавтов. Необходимо было проверить работу датчиков в лабораторных условиях.

В этот же день Беляев и Леонов еще раз примерили свои скафандры, опробовали в скафандрах кресла-ложементы, изготовленные специально для каждого, точно по очертаниям фигуры. Они точная копия тех кресел, которые установлены в кабине корабля.

В конце дня состоялось техническое совещание. На нем подытожили сложный, длительный, упорный и кропотливый труд многих специалистов.

На заседании Государственной комиссии единогласно утвердили командиром корабля «Восход-2» полковника Беляева Павла Ивановича, вторым пилотом, выходящим в космическое пространство, – подполковника Леонова Алексея Архиповича.

Состоялась и традиционная встреча журналистов с Главным конструктором космических систем академиком С. П. Королевым. Несмотря на необычайную занятость, на стремление тщательно еще и еще раз перепроверить все системы корабля, сделать на земле все возможное, Сергей Павлович нашел время и для прессы, – он больше, чем кто-либо иной, понимал значение предстоящего полета, представлял возможные трудности.

Приведу краткие выдержки из репортажа об этой беседе, сделанного в те дни корреспондентом ТАСС А Романовым.

– Полет корабля «Восход-2» явится необычным даже для наших представлений о космических полетах, – сказал академик. – Не скрою, наш эксперимент весьма сложен и мировая практика космоплавания в этой области никакого опыта пока еще не имеет. Мы снова являемся первооткрывателями. Мы это делаем не ради каких-то рекордных целей. Мы идем по плану… Мы подходим ко всему разумно. В мире нет чудес. Есть знания, есть техника, есть человек с его беспредельным разумом. Ради первых нескольких минут, которые Алексей Леонов проведет в космосе, ученые потратили много десятков лет. Мы верим в успех потому, что запуск «Восхода-2» – это плод коллективного разума многих людей и даже многих коллективов… В этом сила советской науки, технического прогресса…

В условиях полета корабля «Восход-2» возрастает роль командира, – продолжал рассказ ученый. – Его задача – не только поддерживать связь с Землей, не только в нужные моменты переходить на ручное управление полетом, но и непосредственно участвовать в проведении опыта по выходу космонавта за борт корабля, а если надо, и самому выйти за его пределы…

Нашел Сергей Павлович Королев время и для того, чтобы лишний раз поговорить с теми, кого он отправлял с ответственным заданием во Вселенную.

Пришел он к ним в домик на космодроме поздно вечером, за несколько часов до полета.

Вошел, неторопливо разделся, сел. Чувствовалось, что он устал от напряжения предстартовых дней, но в глазах отражались биение мысли, невысказанные забота, тревога и вместе с тем уверенность в предстоящем.

В ответ на неизменное: «Как настроение, орелики?»– Павел ответил скупо, по-военному, Алексей пошутил, что хочет стать «косминистом», запасается цветными карандашами.

Сергей Павлович улыбнулся шутке, но тут же посерьезнел:

– Подготовка к старту проходит нормально. Были кое-какие неполадки… Они устранены. Полет и сам эксперимент по выходу сложны. От вас требуем четкого выполнения программы… Вам самим следует учитывать все обстоятельства и принимать разумные решения. Всего на Земле предусмотреть невозможно. Повторяю – мы об этом не раз с вами говорили во время тренировок, – надо действовать по обстоятельствам… Земля, конечно, остается вашим советчиком. Но на корабле и ваша жизнь, и судьба эксперимента в ваших руках. Если заметите неполадки– все может быть, – не лезьте на рожон. Вы меня поняли?.. Не нужны рекорды, нужен серьезный научный эксперимент. Вы понимаете, как много мы ждем от него. То, что мы проведем завтра, откроет целое направление в космических исследованиях.

Велика была прозорливость ученого, далеко смотрел он вперед – в то Завтра, которое еще не было доступно воображению простых смертных…

И хоть недолгой была по времени беседа, Павлу Ивановичу и Алексею Архиповичу она крепко запала в ум и сердце – словно могучим лучом ума ученого было высветлено главное, сфокусировано в сознании тех, кому назавтра доверялось очень многое…

Потеплели при прощании глаза у Сергея Павловича, взглянул ласково сначала на Алексея, потом задержал взгляд на Павле:

– Ложитесь спать, орелики, завтра у вас сложная работа…

В тот вечер Сергей Павлович Королев разговаривал и наедине – сначала с Павлом, потом с Алексеем. Суть этого доверительного разговора сводилась к последней проверке моральной, психологической готовности людей, отправлявшихся выполнять задание, связанное с определенным риском, с самыми неожиданными командами.

– Я бы хотел, чтобы ты в полной мере понимал возможность различных ситуаций. – Голос Королева звучал немного тревожно. Необычность разговора подчеркивало и неофициальное «ты». – Если тебе последует команда открыть шлюз и оказать помощь Алексею… готов литы к этому?

Наступила небольшая пауза.

– Я смогу сделать все, что потребуется, – твердо ответил Беляев.

Последние напутствия.

Всю ночь перед стартом шел снег. Степь покрылась белым одеялом. Припорошенной стояла ракета с космическим кораблем.

Не спеша – в скафандрах не разгонишься! – поскрипывая по свежему снегу, подошли П. И. Беляев и А. А. Леонов к Председателю Государственной комиссии. Павел Беляев четко доложил:

– Товарищ Председатель Государственной комиссии! Экипаж космического корабля «Восход-2» к полету готов! Командир корабля полковник Беляев.

Много раз рассказывали журналисты о тревожно-радостных, взволнованных минутах старта на Байконуре. Были и в этот раз объятия, поцелуи, добрые последние напутствия, рукопожатия. Была и 30-минутная, и 15-минутная готовность, потом 10-минутная, а затем минутная.

Сергей Павлович Королев связался по радио с экипажем:

– Желаю вам всего хорошего. До свидания. До скорой встречи!

– Большое спасибо за добрые пожелания! – ответил командир «Восхода-2».

Наступила минутная готовность. Из бункера, где находился пульт управления, до космонавтов доносился четкий и повелительный голос ответственного за пуск ракеты.

– Внимание – минутная готовность! – раздалось по каналам связи.

– Ключ на старт!

Включился временной механизм пульта управления. С этого момента время старта соответствовало расчетному с точностью до сотых долей секунды.

– Есть ключ на старт!

– Протяжка один!

– Есть протяжка один!

– Продувка!

– Есть продувка!

– Ключ на дренаж!

– Есть ключ на дренаж! Есть дренаж!

– Зажигание!

– «Алмаз», я «Заря». Зажигание!

Ответил П. И. Беляев:

– Вас понял, зажигание.

– Предварительная!

– Есть предварительная!

В эти последние секунды все присутствующие на смотровой площадке с напряжением смотрели только на ракету в ожидании ее отрыва.

– Промежуточная… Главная!

– Подъем!

18 марта 1965 года ровно в 10.00 по московскому времени ракета оторвалась от Земли.

Павел Беляев через иллюминатор над головой впервые так близко увидел космическое небо. Иссиня-черный, огромный шатер был усеян яркими немигающими звездами.

– Как небо? – спросили с наземного командного пункта.

Павел узнал по голосу: это был Юрий Гагарин.

Ответил коротко:

– Очень красивое, очень красивое.

А сам в это время склонил голову к правому иллюминатору и увидел ту же яркую звездную картину. Земля в эти часы почти вся была покрыта облачностью. В просветы космонавт видел коричневые горы, зеленоватые таежные массивы да покрытые снегом равнины. И показалось ему, что перед ним проплывает географическая карта. Павел склонил голову влево: Алексей тоже глядел на Землю.

– Машина работает отлично, – вдруг раздался снова знакомый голос Юрия Алексеевича. – Координаты расчетные.

«Это хорошо, – подумал Павел. – Все остальное теперь зависит от нас с Алексеем, от нашего умения и старания…»

И снова в кабине корабля раздался голос с Земли. На сей раз говорил Сергей Павлович. Голос спокойный, уверенный.

– Я двадцатый! Я двадцатый! – говорил Главный конструктор. – Счастливого пути!

– Спасибо! – ответил командир и тут же вспомнил, как в последний раз перед стартом напутствовал их Королев.

«Дорогие мои, – говорил он. – Никаких рекордов! Науке нужен серьезный эксперимент. Если вдруг произойдут серьезные неожиданности, не стремитесь устанавливать рекорды, а принимайте трезвые, правильные решения».

Павел был спокоен. Он думал о выполнении предстоящего задания. Очень многое будет зависеть и от него, хотя главная нагрузка ляжет на Алексея.

Корабль, на котором летели в космической бездне два космонавта, был похож и не похож на предыдущий– «Восход-1». На «Восходе-2» установили шлюзовую камеру – приспособление, которое позволит Леонову покинуть корабль. За месяцы подготовки к полету космонавты привыкли называть это устройство коротко – ШК. Появление на «Восходе-2» ШК внесло некоторые изменения в оборудование корабля. Исчезло третье кресло в кабине. Но это было далеко не самым главным.