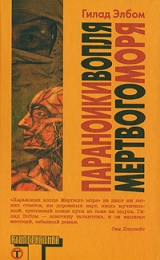

Текст книги "Параноики вопля Мертвого моря"

Автор книги: Гилад Элбом

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

После очередной разгромной филиппики в адрес белой расы на Нью-Йоркском съезде авторов комиксов он идет по проходу в музыкальном магазинчике в деловом центре с одним из своих белых товарищей. И тут к нему подбегает маленький чернокожий ребенок и просит автограф. Наш герой поворачивается к поклоннику, расписывается на своей книжке с комиксами, показывает пальцем на своего белого коллегу и по-отечески изрекает: «Видишь этого человека? Он – дьявол [10]10

Актер говорит: «Не the devil». С точки зрения английского языка, это является нарушением нормы: пропущен глагол-связка is. В русском языке слова-связки есть, суть – архаизмы и более не употребляются. Данная игра слов актуальна для романских и германских языков.

[Закрыть]».

– Он его ненавидит, – замечает Амос Ашкенази.

– Нет, это его друг. Он просто притворяется, что ненавидит его.

– Почему?

– Потому что его друг – белый. А он – черный.

– Он – черный?

– Ну вообще-то это видно.

– Не уверен, – бормочет Амос Ашкенази.

– Как можно быть не уверенным? Тебе на него и смотреть не надо. Просто послушай, как он говорит.

– А что он сказал?

– Ну вот, например, предложение типа Не the devil.

– Кто – дьявол?

– Никто. Это просто пример. Не the devil. Это типичный пример «черного» английского. В «белом» английском просто нет предложений такого типа.

– Это поэтому кино черно-белое?

– Нет. Слушай. По правилам английского и многих других западных языков нельзя просто поставить рядом два существительных.

– Почему?

– Потому что не получится полное предложение. Нужен глагол. Вот так: Не is the devil.

– А у черного мужчины в предложении не было глагола?

– Точно.

– Это потому, что в комиксах можно делать что хочешь. Можно нарушать правила.

– Нет, комиксы тут ни при чем.

– А о чем тогда кино?

– Кино – о комиксах, но смысл в том, что черный парень говорит на другом языке.

– Там что, дубляж?

– Нет, конечно. Они все говорят по-английски. Просто английский язык черного мужчины отличается от английского языка белого мужчины.

– Ну да. Много ошибок.

– Нет, это не так. Это всего лишь другой язык. В «черном» английском ты совершенно спокойно говоришь Не the devil. В «черном» английском, как и во многих других языках, номинативные предложения встречаются очень часто и образуют грамматически полные предложения.

– В каких?

– Что – в каких?

– Ты сказал: в других языках.

– А, это… В большинстве семитских языков, например, в иврите или в арабском, и даже в некоторых индоевропейских языках, типа валлийского.

– А чернокожие люди говорят на валлийском языке?

– Нет. Но в «черном английском», так же как и в валлийском языке, можно составить предложение без глагола-связки. Это не будет ошибкой.

– Почему нет?

– Потому что так устроен язык.

– Я думаю, я понял.

– Отлично. Теперь тебе понятно, почему чернокожие могут произнести фразу типа Не the devil!

– Да. Потому что у них губы толстые, правильно?

Иногда мне трудно понять: Амос Ашкенази на самом деле настолько туп или ему просто нравится вести себя как последняя дурья башка? Кроме того, мне трудно понять: знает ли он, что носит только фиолетовые майки?

А вот говоря об эмфатических предложениях, мне надо бы ему рассказать о псевдо-эмфатической структуре: «Что сейчас нужно Ибрахим Ибрахиму – так это яблоко».

Но я расскажу вам про Ибрахим Ибрахима чуть попозже, потому что у меня тут Ассада Бенедикт снова начинает вести себя как-то странно.

– Я мертвая, – говорит она и почесывает свой нос.

– Откуда ты знаешь, что ты мертвая?

– Я пахну смертью.

– Так помойся.

– Не поможет. Я гнию изнутри.

– И что ты хочешь, чтобы я сделал?

– Ничего. Я собираюсь убить себя.

– А я думал, ты уже мертвая.

– Но я все еще двигаюсь.

– Не понимаю. Если ты мертвая, как так получается, что ты двигаешься?

– И я не понимаю, – отвечает она. – Мертвые люди не должны двигаться.

– Точно.

– И это значит, что у меня нет выбора, кроме как убить себя.

– Хорошая мысль, – говорю я и сбрасываю сообщение на пейджер доктора Химмельблау. Она приходит в блок, дает Ассаде Бенедикт дополнительную дозу клозапина и велит ей смотреть телевизор.

Они все говорят, что я негуманный. Доктор Химмельблау говорит, что я должен давать им отпор, если они начинают действовать мне на нервы. Они говорят, что я уродлив, но доктор Химмельблау советует мне помнить о том, что они все используют механизм проецирования.

Доктор Химмельблау уходит в свой кабинет. Ассада Бенедикт возвращается в игровую комнату.

– Доктор сказала мне смотреть телевизор. О чем кино?

– Спроси Амоса Ашкенази.

Не знаю, почему, но они все уверены, что разговаривать с другим пациентом явно ниже их достоинства. Вот если они ругаются – то это пожалуйста. Тут у них нет проблем с общением. Так что если я заставляю их говорить друг с другом, это имеет терапевтические цели. Это реабилитация. Если ты не в состоянии поговорить с таким же пациентом, как же ты будешь вести себя в обществе? Кроме того, я не люблю, когда меня дергают. Если не что-нибудь срочное – не трогайте меня. Оставьте меня в покое.

– О чем кино? – спрашивает Ассада Бенедикт.

– Я точно не знаю, – говорит Амос Ашкенази.

И она садится, только не напротив телевизора, а рядом с ним, и смотрит на Амоса Ашкенази, который смотрит кино.

– Не хочешь ли прочитать еще одно? – Ко мне подходит Абе Гольдмил и протягивает свой коричневый блокнот.

Если Господь повелел ей быть звездой,

Тогда её небесного тела каждому изгибу

Я, язычник, клянусь поклоняться издали,

Её каждое золотое правило клянусь соблюдать;

Так же, как великое, зеленое, благодарное дерево служило бы

Свету, что дает ему жизнь, длинной, теплой руке,

Которая пощипывает его замерзших цветов каждый онемевший нерв

И поднимает его, и заставляет его понять,

Что каждый лист, которым оно хвалится, словно оркестр

Святых серафимов, поющих песни хвалы,

Иску ста игроков, перебирающих струну и нить,

Которые свое мелодичное эхо желают поднять,

Подобно жертве величественным лучам, которые правят

В раю, а на земле простирают свои сладкие напевы.

Белокурая лесбиянка показывает язык своему поклоннику.

– Он смотрит кино, – говорит Ассада Бенедикт.

– Он читает газету – говорит Амос Ашкенази.

Абе Гольдмил забирает блокнот и садится рядом с Урией Эйнхорном. Тот пальцем поправляет свои грязные очки на переносице и в который раз начинает рассказывать свою историю. Тупая, на самом-то деле, история. Я бы с радостью избавил вас от неё, но Урия Эйнхорн настаивает на том, что её нужно пересказать хотя бы раз в неделю. Принимая во внимание еще и то, что сейчас тут все равно нечего делать, вы можете присоединиться к нам и послушать. Просто помните, что Урия Эйнхорн – это вам не столп мировой стабильности, так что сегодняшняя версия может быть либо мучительно скучной, либо очень интересной, в зависимости от его умственного состояния.

* * *

Я раньше был лучшим спальщиком в городе. Я просыпался в семь-тридцать каждое утро, принимал душ, надевал костюм и галстук, – да-да, у меня тогда была хорошая одежда, – и ехал на работу. Я работал в лучшей в Тель-Авиве клинике сна. Я туда приезжал в девять утра, каждый день, снимал одежду, надевал пижаму и ложился спать. Я был одним из двадцати профессиональных спальщиков, которые работали в клинике, и за нами наблюдали лучшие психиатры, неврологи, психологи и техники. Каждое утро они прикрепляли электроды и измерительные приборы к нашим телам, и мы погружались в сладчайший, глубочайший сон. В сложных исследованиях когнитивных процессов во время сна ученые наблюдали за тем, как мы спим. Они составляли карты движения наших глаз. Они записывали волны мозга. Они сканировали нашу центральную нервную систему. А потом, в пять часов вечера, они будили нас.

Я одевался и ехал домой, голодный и усталый после очередного долгого и трудного дня. Жена готовила мне обед, я ел на кухне, а потом, усталый донельзя, я отдыхал перед телевизором. Она предлагала пойти куда-нибудь – в кино, погулять в парке или выпить кофе, – но я, как правило, отказывался. Не сегодня. У меня на работе был трудный день. Я измотан. И мне завтра рано вставать.

* * *

Доктор Химмельблау не приветствует профессионального языка психиатров, когда я пишу отчеты. У нее есть масса немедицинских, полупрофессиональных слов, с помощью которых она описывает таких, как Урия Эйнхорн. Попугай – одно из них. Ведь он повторяет одно и то же в который раз. Липучка – еще одно. Он впивается в тебя, как пиявка, и не желает отпускать. Клещ – еще один термин, тут и объяснять ничего не надо. Короче говоря, нудник [11]11

Нудник, nudnik (идиш) – надоедливый, докучливый человек или насекомое.

[Закрыть].

* * *

И вот как-то утром я приезжаю в клинику а там суматоха. Пополз слух, что будет сокращение штатов, и все паникуют. Моя тревожность перерастает просто в истерику когда я узнаю: основной критерий, по которому будут оценивать сотрудников, – качество их снов. Я приезжаю домой, взволнованный, и сообщаю жене, что могу остаться без работы. Мои сны скучны. Меня уволят.

Жена пытается ободрить меня: «Ты вечно себя недооцениваешь, – говорит она, – я-то знаю, что у тебя очень интересные сны!»

Но мои сны ничего не стоят. Я знаю. Они все какие-то неглубокие, банальные, незначительные и предсказуемые: я иду в школу, но не могу найти классную комнату, и я брожу по коридорам, я потерялся, и мне страшно до смерти. Или вот: я иду по улице и нахожу и подбираю свеженькие хрустящие стодолларовые бумажки на тротуаре, и кладу их в карманы, а когда прихожу домой, их больше нет, и карманы у меня пустые. Разве может быть что-то более скучное?

* * *

– Ну, скучно, – говорит Амос Ашкенази.

– Что именно?

– Кино.

– Да ладно. Посмотри, как целуются эти девушки.

– Фу пакость, – говорит он, встает с пластикового стула и уходит. Ассада Бенедикт быстренько занимает его место. Он останавливается и бросает на нее яростный взгляд. Он еще не уверен, стоит ли ему потребовать, чтобы его место было освобождено, а потом сесть досматривать кино, или же стоит придерживаться своего первоначального плана – пойти заняться чем-нибудь поинтереснее.

– Подловила меня, – говорит он Ассаде Бенедикт дрожащим голосом. – Тебе это даром не пройдет.

– Испорченный мальчишка, – фыркает Ассада Бенедикт. – Кто тебе сказал, что тут весь блок твой?

– Послушайте, вы двое, нельзя ли потише? – говорит Урия Эйнхорн и поправляет свою зеленую бейсболку на лбу. – Я тут рассказываю историю.

* * *

Так вот, у моей жены возникает еще идея: «Если твои сны недостаточно интересны, – говорит она, – тебе просто надо сделать их интереснее. Мы сегодня пойдем в бар, выпьем немножко, встретим кого-нибудь. А завтра, я уверена, на работе тебе будут сниться намного более интересные сны».

Но я-то знаю: это не поможет. Если я пойду куда-то вечером, наутро я пойду на работу усталым, буду работать неадекватно и только ухудшу качество своих снов.

* * *

– Я пошла спать, – говорит Ассада Бенедикт.

– По-моему, доктор Химмельблау велела тебе смотреть телевизор.

– Скучно.

– Что?

– Кино скучное.

И как только она встает и идет в свою комнату, Амос Ашкенази с торжествующим видом возвращается и снова занимает свое место. Он победоносно улыбается мне, затем до него доходит, что я в ответ не улыбаюсь, и его лицо снова теряет выражение.

Из своей комнаты выходит Деста Эзра. Она, похоже, вспотела. Она садится на пол рядом с Иммануэлем Себастьяном и Ибрахим Ибрахимом. Она хочет присоединиться к их игре в «Монополию» или хотя бы посмотреть, как они играют.

– Иди прочь, семя сатаны, – рычит Иммануэль Себастьян. – Зачем ты явилась? Влить грязной крови нашей расе?

– Иммануэль Себастьян! – говорю я. Это предупреждение.

– Чего?

– Прекрати.

– Она меня не слышит.

– Это кто это говорит?

– Сам посмотри. Черная, глухая и немая.

Деста Эзра не говорит. Её привезли из Эфиопии несколько лет назад, когда израильское правительство заплатило эфиопскому за то, чтобы вывезти оттуда всех эфиопских евреев. Более двух тысяч лет там жило сообщество чернокожих евреев, которые считают себя истинными потомками одного из потерянных племен Израилевых и строго соблюдают все еврейские законы и праздники. Однажды Израильские ВВС посадили посередине пустыни несколько здоровенных реактивных самолетов, окружили все это завесой тайны и велели всем эфиопским евреям быстро упаковать все самое ценное по сумкам, собраться за пределами деревень и быть готовыми к отлету на новую родину.

Как только они прибыли в Израиль, Министерство внутренних дел потребовало, чтобы все они приняли иудаизм – в конце концов, кто знает, а евреи эти эфиопские – евреи или нет? Министерство Здравоохранения смыло в унитаз всю кровь, которую они сдали для жертв арабского террора. В конце концов, кто знает, какую там африканскую заразу могут переносить эти псевдоевреи? А вот в армию их забирали без вопросов.

Вот что говорит доктор Химмельблау. Семья Десты Эзры утверждает, что она была абсолютно нормальной девочкой до того, как они покинули Эфиопию. Когда прилетели самолеты, ей было шестнадцать лет. Она была счастлива, она была рада улететь. Но как только они приземлились в Израиле, она замолчала и с тех пор больше не говорила. Семья думала, что это скоро пройдет, что это временная немота от шока, вызванного переездом, но прошло два года, а Деста Эзра все молчала. И они отправили её сюда.

Мне нравится Деста Эзра. Она скромная и медлительная и всегда передвигается по блоку с кошачьей осторожностью. И когда даешь ей еду, пусть это всего лишь завтрак или ужин, она всегда выглядит очень благодарной.

А вот остальные пациенты её недолюбливают. Как-то я поймал Ассаду Бенедикт на том, что она заставляла Десту Эзру убирать её комнату. И еще, когда они думают, что я не вижу или не слышу их, они дразнят её и издеваются над ней:

Ты черная как уголь,

У тебя нет души.

Так тебе и надо.

Йеменское ты отродье.

* * *

И тут у моей жены появляется еще идея. «Ну если им нужны хорошие, интересные сны, – говорит она, – тебе надо дать им как раз то, что они ищут! Ты купи самые новые книги по теории снов, прочитай их внимательно, и пусть тебе снится именно то, что им нужно. Вот ты им и покажешь, что такое структурированный, наполненный смыслом сон».

Мне сначала это не понравилось – похоже на какой-то обман. А потом я понял, что у меня нет выбора, если я, конечно, не хочу потерять работу.

* * *

– Нельзя строить дом, пока не купишь все улицы в городе, – говорит Иммануэль Себастьян.

– А гостиницу? – спрашивает Ибрахим Ибрахим.

– Тем более гостиницу.

* * *

И вот я начинаю искать профессиональную литературу по сновидениям. Я хожу в публичную библиотеку, десятками копирую научные статьи из журналов по психологии, я сижу и допоздна читаю, анализирую и запоминаю. Постепенно, хотя и не без усилий, в клинике я начинаю видеть сны поинтереснее: вот я карабкаюсь вверх по травянистому холму, вот я падаю в источник желаний, вот я в поезде, который едет по темному туннелю…

Но этого недостаточно. Проходит несколько недель, и меня вызывают к директору, чтобы сообщить о моем увольнении.

* * *

Так или иначе, путешественники-израильтяне ездят за границу в огромных количествах. Да! Хорошего путешествия! Чудесных впечатлений! Приятного отдыха! И возвращайтесь в нашу маленькую неспокойную страну, возвращайтесь отдохнувшими и полными сил, готовыми участвовать в непрекращающейся борьбе против наших врагов. И вот что мне хочется донести этим письмом: слишком много появилось сообщений об израильтянах, которые ведут себя за рубежом грубо и резко. Они позорят нашу страну и только подливают масла в огонь вражды и ненависти к нашему мирному государству, о, как это несправедливо! У нас достаточно забот: надо сохранять наши военно-политические позиции и разъяснять их недружественному миру. Нам трудно объяснять гоям, почему мы так поступаем, – не только потому, что им выгодно поддерживать наших врагов, но и потому, что мы сами не преуспели в объяснениях. Так почему же мы даем, нашим врагам еще больше поводов ненавидеть нас? Почему мы избавляемся от стресса, учиняя акты вандализма в гостиницах и ресторанах по всему свету? Зачем нам воровать полотенца, водопроводные краны, пепельницы и дверные ручки? Зачем грубить горничным и официанткам? Мочиться или блевать из окон? Громко кричать или плевать на улицах?

* * *

– Нам кажется, что вашим снам недостает целостности, образности и глубины, – говорит мне директор клиники. – От них нет эмоциональной отдачи.

Ах ты, злой, морщинистый старик! У тебя самая страшная лысая голова и самые большие, самые толстые очки на свете! Как я его ненавидел! Но я ничего не сказал. Я просто в последний раз ушел из клиники, медленно направился домой и лег спать.

Наутро я чувствовал себя получше. Я встал и пошел в ближайшее агентство по трудоустройству. Там сидела девушка, примерно вдвое моложе меня, и проводила собеседования. И она спросила, что я умею. Я просто сказал: «Спать». Они грубо хихикнула, но я настаивал на своем: «У меня за спиной годы опыта. Я сплю сознательно, ответственно и профессионально. И у меня есть рекомендации». Она угрожающе посмотрела на меня и попросила меня уйти.

Я иду домой, и там просматриваю газетные объявления в рубрике «Требуются», ничего не нахожу и ложусь спать. Звонит жена. Разбудила меня.

– Как дела в агентстве?

– Не очень.

– Ну не расстраивайся, милый. Ты что-нибудь найдешь. Не хочешь пообедать? Не хочешь пройтись?

– Я сплю.

– Бесплатно?! Тунеядец!

Я понимаю, что она дразнит меня, но я не в настроении шутить. Я чувствую страшную обиду и бросаю трубку. Потом немножко думаю и говорю себе: она права. Если так я зарабатываю на жизнь, я не должен делать это бесплатно. Я должен найти работу.

Исполненный решимости никогда не спать без достойной оплаты, я ухожу от жены и пускаюсь в странствие через всю страну в поисках работы. Я путешествую от одной далекой клиники сна в другую, я посещаю какие-то мрачные исследовательские институты в бесчисленных городках, десятки больниц в Богом забытых местах, я сотни раз прихожу на собеседования и представляюсь ответственным, преданным и квалифицированным работником.

Но меня отовсюду гонят. Вот, например, в одном месте мне говорят: то, что вы выбрали – очень сложная работа, а вы выглядите измотанным. Нервным. Раздражительным. Они, дескать, сомневаются, что в таких расстроенных чувствах я вообще смогу спать. «Может, вам надо отдохнуть? – предлагают они, – или, может, стоит задуматься и сменить профессию? А уж если говорить откровенно, до нас дошли слухи, что ваши сны… так себе».

Я сохраняю видимое самообладание, благодарю их, ухожу с достоинством и снова оказываюсь на дороге. Усталость вот-вот совсем сломит меня, я и дремлю в поезде, на автобусе, в кровати в мотеле, за столом в забегаловке. И именно здесь меня настигают мои безумные, разорванные в клочья сны: я прихожу домой и до смерти избиваю жену за то, что она подшутила надо мной по телефону. Вот в клинике я перерезаю горло своему директору и пропускаю его отрезанную лысую голову через уничтожитель бумаги. Вот я сковываю наручниками эту девчонку из агентства по трудоустройству, хлещу её плетью и жестоко насилую.

И тут я с воплем просыпаюсь от страха, весь мокрый от пота: ведь я поклялся не спать бесплатно!

* * *

Все, последний раз перебиваю. Не знаю, насколько действует эта штука с тремя звездочками. Смысл тут в том, что я хочу дать вам рассказ в рассказе. Это такой литературный прием. Но мои пациенты не могут и пяти секунд просидеть спокойно, так что мне постоянно приходится прерываться и использовать эти несчастные звездочки так часто, что они уже мешают, а не помогают. Так что я больше не буду. Мне просто хочется вам сказать, что, почему-то, Абе Гольдмил – единственный человек, искренне слушающий Урию Эйнхорна. Он сочувственно кивает, кусает губу, и глаза его почти что наполняются слезами, когда Урия Эйнхорн приближается к финалу своего горестного повествования.

* * *

И тут, ни с того ни с сего, я теряю сознание. Я в незнакомом городе, еду на такси на собеседование – и теряю сознание. Водитель отвозит меня в местную больницу. Диагноз – множественные срывы нервной системы из-за жестокого истощения. Я провел там, в конце концов, два месяца. Целая команда серьезных врачей каждый день навещала меня. Вид у них был не особенно оптимистичный. И когда я пошел на поправку, я вдруг понял, что уже слишком поздно: я растратил свою жизнь на поиски работы спальщиком. Вместо того, чтобы спать.

* * *

Из комнаты выходит Ассада Бенедикт, проходит мимо телевизора и идет в столовую. Амос Ашкенази все сидит и смотрит кино, напряженный и неподвижный, с твердым намерением не повторять свою ошибку и не сходить со своего бесценного пластикового стула. Ибрахим Ибрахим вот-вот обанкротится. Чернокожий актер пришел в ярость от какой-то ремарки расистского толка, которую отпустили в его адрес на очередном съезде художников комиксов, вытаскивает пистолет и начинает стрелять.

– Ты с ума сошел! – кричат его друзья.

– Да ладно, – смеется он. – В этой крошке – сплошь холостые [12]12

Снова пропущен глагол-связка. Должно быть: That baby here – she is full of blanks.

[Закрыть].

Я молчу.

* * *

Вы должны помнить, что те из нас, кто ведет себя постыдно, лишь укрепляет антисемитизм гоев и заставляет народы мира отвергать нас. Я призываю всех, кто едет за границу, вести себя достойно. Уважайте хозяев гостиниц и их собственность. Будьте вежливы. Каждый из вас – неофициальный посол нашей страны. Весь мир будет судить о нас сообразно вашему поведению.

Ужин. Я встаю и иду на кухню, открываю серые судки и говорю, чтобы они разложили еду по оранжевым пластиковым тарелкам, которые стоят на маленькой металлической тележке, и вкатываю тележку в холодную столовую. Я стою и смотрю, как они набрасываются на сегодняшние деликатесы. У нас чуть теплый куриный суп с лапшой, клейкое рагу из говядины с морковью и бобами, комковатое картофельное пюре и сухой бисквит. Мы сегодня едим из оранжевых тарелок, потому что у нас мясо. Больница государственная. Все должно быть кошерным. Поэтому у нас два набора тарелок. Оранжевые – для мясного, синие – для молочного.

Все уже почти доели. Ибрахим Ибрахим вытаскивает из кармана мешочек с жареными подсолнечными семечками, разрывает его и ставит на стол для всех. Все радуются этому неожиданному угощению, тянутся к мешочку, набирают горсти семечек и начинают грызть из зубами, выплевывая кожуру на тарелки. Ибрахим Ибрахим предлагает и мне. Чтобы не обидеть его, я из вежливости тоже беру несколько штук.

Ибрахим Ибрахима только что перевели к нам из военной тюрьмы, где он отбывал пожизненный срок за убийство.

– Возьми ещё, – предлагает он.

– Почему у тебя на мешочке написано «пожизненно»?

– «Пожизненное заключение». Охранники написали эти слова на всех моих вещах. Мне их мать прислала, и я получил их за день до того, как переехал сюда.

У Ибрахим Ибрахима круглое лицо, толстая шея, волосы на фалангах пальцев и дыра в ноге.

– Тебе здесь больше нравится?

– В тюрьме у меня были друзья.

– Ты можешь завести здесь новых.

– Там все мои друзья тоже были пожизненные. Прямо как я.

– Отсюда, вроде как, тоже в скором времени никто не уйдет.

Должен признаться, мне немножко некомфортно разговаривать с Ибрахим Ибрахимом. Он тут новенький, и мне надо бы задать ему несколько вопросов. Но как бы я ни старался вести себя профессионально и беспристрастно, тот факт, что он убил молодую девушку, слегка нервирует меня.

– Где ты родился?

– В Наблусе [13]13

Город в Палестине. Прежнее название – Шеккем, первая столица древнего Израиля. Сейчас – на оккупированной Израилем Иорданской территории.

[Закрыть]. В Балате, если точнее. Был «каменным ребенком».

– Это как?

– Кидался камнями в солдат.

– И сколько тебе тогда было?

– Одиннадцать, может, двенадцать.

– И не ловили, ни разу?

– Да я всего один раз это делал. Да и то без особого желания.

– Почему?

– Я был подавлен. Всегда. Не видел в этом смысла. Ничто меня не радовало, даже кидаться камнями в солдат.

– Но ты называешь себя «каменным ребенком».

– Тебя так называют, даже если ты это сделаешь один раз в жизни. А меня ранили, и я автоматически стал героем.

– Ранили?

– Солдаты в меня стреляли.

– Когда тебе было одиннадцать лет?

– Ну, может, двенадцать.

– И что?

– Да ничего. Попали в голову.

– И ничего?

– Это была резиновая пуля.

– И?

– Резиновые пули причиняют боль, но не убивают. Если, конечно, не стрелять с близкого расстояния.

– И тебя увезли в больницу?

– Да, в Вифлеем, и, кстати, надолго. Ну это было нормально. Обо мне хорошо заботились, обращались со мной, как с храбрым воином. Я им все время говорил, что вовсе не хочу сражаться за Палестину, но им было все равно. Все равно ко мне приходили важные дядьки из штаб-квартиры Освободительного движения и говорили: это поступок, который имеет значение.

– А что мама сказала?

– Она на меня злилась. И точно не считала меня героем.

– Почему?

– Она-то не хотела, чтобы я бросал камни. Она хотела, чтобы я учил иврит. Она говорила: нам, как притесняемому меньшинству, надо знать язык угнетателя. Она хотела, чтобы я научился водить.

– Научился?

– Да, но экзамен не сдал.

– А это когда было?

– Через несколько лет. Мне уже было восемнадцать или девятнадцать. После того, как я вернулся из России.

– А ты ездил в Россию?

– Да, на лечение.

– От этого ранения?

– Ага. Сначала в Вифлеем, потом в Москву.

Я никак не могу взять в толк – Ибрахим Ибрахим сам-то понимает, что он говорит, или нет? Допустим, поездка в Россию была на самом деле. Тогда какое отношение имеет его теперешнее состояние к травме головы? Он говорит, что всегда был депрессивным, даже до этого выстрела в голову, так что я ничего не понимаю.

– А мать с тобой не ездила в Россию?

– Заплатили только за одного человека.

– То есть?

– За меня, за кого же еще?

– Нет. Я в смысле – кто оплатил поездку?

– А. Не знаю. Какой-то Палестинский фонд.

– Ты чувствовал, что тебе оказана честь?

– Да нет. Честь, которую мне оказали, означала, что я разочаровал маму. Что еще хуже, я снова огорчил её, когда меня подстрелили во второй раз.

– Снова резиновые пули?

– Нет, на сей раз они были настоящие. Но это не самое худшее.

– А что было самое худшее?

– То, что меня не убили. А теперь, с твоего разрешения, я пойду спать.

Ибрахим Ибрахим встает, молча кивает мне на прощание – этакий полупоклон и полуулыбка – и ковыляет к себе. В столовой осталась только Ассада Бенедикт. Сидит себе за этим липким столом и дожевывает свой бисквит. Она смотрит на меня и слабо улыбается.

– Таблетка, мне доктор дала, – она помогает.

– Вот и хорошо, – говорю я. – Доедай сладкое и иди спать.

– Правда помогает, – говорит она. – Она сделала меня мертвой.