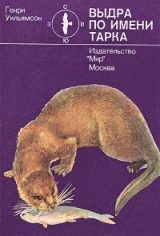

Текст книги "Выдра по имени Тарка"

Автор книги: Генри Уильямсон

Жанр:

Природа и животные

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)

Днем, в тумане, под дождем, Тарка ушел и спрятался в тростнике у заболоченного пруда. Увядший, покрытый сосульками тростник мог теперь кануть в скопившийся за многие поколения ил, уснуть и, возможно, грезить о жарком лете, когда потянутся к солнцу молодые зеленые стебли, о колеблемых ветром пыльниках, роняющих золотую пыльцу, о спелых семенах, которые выпестует смуглая мать-осень. Южный ветер отцеплял от его длинных корней когти Ледяного Духа, высвобождал из каждой коричневой головки сонмы летучих семян.

Лед на пруду покрылся таким слоем воды, что по нему могло плыть птичье перо; по ночам в каждой ямке от копыта сияла звезда.

Через семь восходов зазеленел на холмах мох, закувыркались, заныряли с нежными любовными песнями чибисы, в Увалах расцвел первый цветок – скромная весенняя крупка с крошечными светло-желтыми цветочками на безлистном сверху стебле. Под полуденным солнцем пасущиеся на кочкарнике коровы казались серебряными. На идущих от маяка телеграфных проводах крыло к крылу сидели коноплянки, посылая в небо песни. Из пунцовых грудок вылетали пленительные звуки, словно алые мазки кармина, уносимые теплым южным ветром.

А когда сияющий щебет умолк, я пошел к пруду и снова обшарил все тростники, и снова напрасно. Тогда я направился к губе; спустился по изрезанному извилинами серому торфу к сочащейся струйками жидкой грязи, где коноплянки, трепеща крылышками, выклевывали семена солероса. Там я напал на побежку выдры, но отпечатки были старые, их уже не раз заливало приливом, и во многих из них лежали сброшенные шкурки личинок. Каждый четвертый был с изъяном – в грязи отпечатывались только два когтя.

Следы вели вниз, к заплескам низкой сейчас воды, где море размывало их до конца.

Год последний

11Напоенные водой болота и лесистые взлобки Великих топей были затянуты дымкой; облака стелились у подножия горы. Над тусклыми зеркалами мочажин бесшумно плыл туман, влекомый приглушенным ветром. Порой холодный порыв доносил медленное журчание: здесь, в трясине, брали начало Пять Рек – в торфянике, более темном, чем выдра, которая поднялась по одной из них до ее истока.

Южный склон горы был изборожден лабиринтом извилистых вымоин, среди которых выступали серые от мха бугры. В самой большой вымоине, меж берегов из крошащегося торфа, вода стояла черно и почти недвижно. Выдра вышла на сушу, подняла голову, огляделась, втянула носом воздух. Капли с ее хвоста падали в воду, неторопливо кружились взболтанные крупицы торфа и оседали на дно. Жизнь реки начиналась беззвучно, во тьме торфяника (некогда это был вереск, цветший под солнцем незапамятных времен), но на склоне, среди зеленого ситника, река оживлялась, веселела, встретив гранит, который помогал ей спеть первую песню.

Тарка взобрался на одну из серых подушек мха и вытоптал посредине мягкую и теплую постель; длинные, густо растущие слоевища приятно холодили откинутую на них больную лапу. Свернулся калачиком. Упругие стебли скрытого мхом вереска пригнулись под тяжестью его тела. Тарка двигался сюда от самого устья, днем спал в кочкарнике и убежищах на берегу реки, ночью кормился. Он ничего здесь не узнавал, эти вересковые пустоши и моховые болота не были знакомы ни его глазам, ни ушам, ни носу. Когда лапа болела, он лизал ее. Странствие вверх по реке, вздувшейся от талого снега, доставляло ему радость; он охотился за рыбой и играл ветками и камнями, слушая, как над мраком долин разносятся призывные крики сов.

Тарка спал клубочком во мху, пока не уплыли на север последние, выбеленные солнцем пряди облаков, не засверкали светлой синевой мочажины. Солнце разбудило его, и он услышал щебет птицы – маленького желтовато-серого конька: только они двое и были здесь, на болотах. Птичка тревожно следила, как выдра греет на солнце грязное серое брюхо с вытертой шерстью и катается по земле, чтобы почесать уши о вересковую ветку. Конек никогда еще не видел такого зверя, и, когда Тарка с плеском свалился с бугра в воду, птичка взвилась в небо и тут же, залившись звонкой песней, пошла вниз, трепеща крылышками, казалось, слишком слабыми, чтобы удержать ее на высоте. Раз за разом она взмывала вверх и опять падала чуть не до земли, наконец повернула вместе с ветром и плавно села в вереск. Вновь по пустынным просторам блуждали только вода и воздух. Но вот мимо кочек с жухлой травой и островков ситника с завядшими коричневыми метелками зашлепали по бурому мягкому торфу перепончатые лапы.

Бегом по мочагам, топча похожие на пауков пучки ржаво-красной пушицы, Тарка добрался до более глубокой и широкой вымоины, окаймленной ситником. Спустился по набухшему, крошащемуся торфу в застывшую, прозрачно-коричневую воду. Поплыл, отталкиваясь задними лапами, по извилистому потоку, выискивая угрей под тиной, которая закручивалась за ним темной спиралью поднятых со дна торфяных частиц. Минута – и русло расширилось. Над осыпающимися краями мелкой котловинки рос вереск, раскинув спутанные ветки. На некоторых еще висели прошлогодние соцветия колокольчиков – их нежный шелест вторил заунывной песне ветра.

Тарка пробежал мимо груды торфа, наваленной у подножия столба, который отмечал ныне высохшее Крэнмирское карстовое озеро, где многие тысячелетия бродили его предки. Ночью здесь проходила лиса, выискивая черных овальных жуков; эти жуки, бабочки и мелкие пичужки – коньки, каменки, изредка бекас – вот все, что она могла найти в топях. В то время как Тарка выбегал из карстовой воронки, над его головой стремительно промчалась птица, скользя на изогнутых темных крыльях; увидев его, она закричала: «Гоу-бек, гоу-бек, гоу-бек!». Это была шотландская куропатка; она жила и выводила потомство на нижних, подветренных склонах горы. Куропатка летела к югу, за семенами воробейника. Он разросся там из единственного семечка, занесенного с распаханных холмов на шерсти овцы, за которую оно зацепилось своим крючочком. Семена воробейника были излюбленной пищей шотландских куропаток, живших у истоков Пяти Рек.

Тарка следил за куропаткой, пока она не скрылась внизу, затем потрусил дальше, ничего не найдя в мочагах, где скользили на фоне неба лишь отражения облаков да изредка – одинокая птица. А затем водой завладело солнце, разбив каждую мочажину на тысячи сверкающих, жарких осколков. Выдру охватила внезапная радость; Тарка пустился в галоп и тут же провалился в трясину по самое брюхо, выполз на поросший травой бугорок, покатался по нему, отряхнулся и двинулся дальше. Тарка бродил до моховине, пока вновь не услышал голос бегущей воды. Он доносился из впадины с измытыми, оползшими, искрошенными краями – слабый голос новорожденной реки. Тонкой извилистой нитью, не шире спины выдры, укрытая травами, склонившимися над ней, она стремилась вперед, в поисках пути к морю.

Вот струйка упала каскадом со своего первого уступа, рассеяла первые пенные брызги; пробежав по балочке между увалами, вышла к болоту, поросшему зеленым мхом и камышом, затем, набрав силы и блеска, поспешила по галечному руслу, посверкивая и напевая. Она журчала над гранитными валунами, плескалась среди кукушкина льна с красно-бурыми коробочками на верхушках побегов, похожих на выпь с поднятым вверх клювом. На многих валунах рос серебристый лишайник с черным подбоем, сморщенный, словно кожа диковинного зверя: крошечные серо-зеленые кусты и деревья, лапы с пунцовыми «костяшками» суставов, лосиные рога, раковины, морские водоросли. Эти вкоренившиеся в гранит лишайники казались фантастическими и хрупкими миниатюрами удивительного и ныне забытого мира доисторических вересковых пустошей и моховых болот.

Где быстрым ручейком, где заводью, а где водопадом река (у нее уже было имя – То) текла, становясь все шире и глубже, меж крутых и высоких холмов. Вот она омыла корни своего первого дерева – тонкоствольной, скупо усеянной почками ивы, нежного дерева, ошибкой попавшего в этот край камня, дождя и злых серых ветров. Под деревом, пощипывая душистую травку, стояла черноголовая овца. Вдруг она взбрыкнула и поскакала вверх по склону к ягненку, спавшему возле нагретого солнцем камня, – это прямо у ее ног из воды выглянула незнакомая, лоснящаяся, страшная морда; Тарка только что выловил форель, первую на протяжении мили, съел ее, напился и снова скользнул в реку.

Река То в трех милях от Крэнмира.

За час он поймал полтора десятка рыб – самая крупная весом не больше нескольких унций, – затем забрался на гранитную плиту и задремал под лучами солнца. Высоко над ним реяла небольшая птица, взмывала «по косой» в небо, затем, приспустив крылья, камнем падала вниз. Всякий раз, устремляясь к земле, птица веером раскрывала хвост; рассекая воздух, перья вибрировали, раздавался звук, средний между блеяньем ягненка и голубиным воркованьем. С ней рядом летала подруга. Это была пара бекасов; они выбрали себе куртинку ситника для гнезда, а Тарка их потревожил. Он заснул и лежал неподвижно. Забыв о нем, птицы сели на землю и принялись искать червей, погружая длинные клювы в болото. Когда солнце залило высокие скалистые пики, Тарка проснулся и поплыл вниз по течению. Небольшой черный косматый вол, пивший у галечного брода, почуял выдру, фыркнул и отпрянул от воды, напугав коров.

Ночью звезды тускло мерцали сквозь холодные плывущие с гор испарения. Все было влажным – увядшие колокольчики вереска, молодые ржаво-красные побеги черники и голубики, мхи, лишайники, травы, камыши, камни, деревья. День занялся серый и беззвучный. Тарка возвращался к реке по неровной, кочковатой тропинке, когда гигантский одуванчик-солнце выглянул из-за охваченной светом вершины Косдон-Бикон. Трава, вереск, лишайники, кусты голубики, мхи, камни – все, что двигалось навстречу выдре, исчезало, не успев появиться, словно растворялось или тонуло в странно светящемся море. Ледяная корочка таявших в солнечной дымке листьев, травы, былинок и веток горела огнем. Жители здешних мест называют это утреннее сияние «глазурью».

Тарке стало радостно от света, затопившего все вокруг, и он принялся кататься по земле, играя найденным в траве блестящим шариком – старым пометом пони. Позднее, спускаясь бегом к реке, он увидел углубление под скалой. Однако там было холодно и сыро, а Тарка любил спать в сухом месте. Он выбежал оттуда поближе к солнцу и устроился на плоской вершине.

Скала стояла за водопадом, внизу она была зеленая от плауна. Плаун поблескивал в брызгах, с него стекали капли. Тарка помылся, не слыша речного шума. Высохни вдруг река, он услышал бы тишину. В прозрачном потоке колыхались зеленые водоросли, ленивее, чем машет хвостом стоящая рыба.

На камень неподалеку от Тарки села плотная темно-бурая птичка с белой грудкой и шейкой и, задержавшись на миг, нырнула. Это была оляпка. Она бежала по дну, выискивая жуков, рачков и личинки ручейников. Набив полный зоб, вышла на мелководье, вспорхнула в радуге капель и стрелой полетела обратно вдоль Извилистого русла. Возле скалы, где лежал Тарка, оляпка приостановилась и сунула голову в мох в шести дюймах от клокочущей пены. Из мха донеслись быстрые резкие нотки, словно песня воды и камней отточилась на оселке горла певчей птицы. Оляпку приветствовала его подруга, сидящая в мокром гнезде на пяти белых яичках. Когда самочка проглотила принесенную ей пищу, самец снова полетел вверх по течению. Он летел и пел, его песня вторила песне реки.

Тени сдвинулись, и водоросли, яркой зеленью струившиеся утром, потемнели в воде. Оляпки еще много раз попеременно подлетали к гнезду, но так и не увидели выдру, неподвижно спящую в каменной чаше над ними.

На следующую ночь Тарка спугнул кролика из вросших в землю валунов, рассыпанных во впадинке на вершине. Неподалеку оттуда вздымал голову, плечи и торс огромный сивуч – высокий утес, выточенный и отшлифованный дождями и ветром. Кролик добежал до норы в северо-западной части утеса, но тут же в ужасе повернул обратно, учуяв запах столь страшного ему горностая. Парализованный страхом, потеряв надежду спастись, кролик тоненько пискнул и застыл, словно в гипнотическом трансе. В ответ раздалось громкое «стрекотанье», и в тот же миг, схватив кролика за горло, горностай поволок его внутрь. Только горностай, которого звали Суэгдэггер, собрался убить свою добычу, как следом за ним в нору вбежал Тарка. Суэгдэггер отпустил кролика и повернулся к незваному гостю, вдвое больше него; его белый с черным кончиком хвост угрожающе бил по земле, глаза светились зловещим блеском. Одним ударом задних ног, таких стремительных в беге, кролик без труда мог свернуть ему шею, но бедняга все еще сидел, прижавшись к земле и утрачивая капля за каплей способность к сопротивлению. Тарка кинулся на него. Суэгдэггер с сердитым «стрекотом» оборотился к выдре, и Тарка цапнул его за плечо. Горностай выбежал наружу, но у входа повернулся и яростно зафыркал. Тарка только раз взглянул на зеленые точки – глаза горностая – и продолжал свое дело. Суэгдэггер отошел, взобрался на утес и «застрекотал», будя безмолвную ночь. Всходила луна, чуть различимая в тумане; серая неподвижная гранитная россыпь вторила звонким и жестким звукам. «Кэкх-кэкх-кэкх!» – посылал свой клич во все стороны Суэгдэггер, сзывая себе на помощь горностаев Каменного холма.

Тарка съел половину кролика, и тут сильный запах заставил его снова поднять глаза. За низким отверстием он увидел уже несколько зеленых точек: они мерцали, качались, снова застывали на месте. Тарка продолжал есть. В темноте слышались негромкое фырканье, сопенье, внезапный шорох, тихий топот лап, царапанье, короткое чиханье. Тарка осмотрелся, нет ли какого-нибудь другого выхода – ему хотелось быть одному. Заметил в стене щель и сунул туда морду, прежде чем протискиваться вперед. В нос ему ударила едкая вонь – за расщелиной было гнездо, где хоронились детеныши Суэгдэггера.

Когда Суэгдэггер забрался на утес, его подруга преследовала кролика в трехстах ярдах оттуда и, услышав зов самца, примчалась обратно. У норы уже собралось множество горностаев. Острозубые, кровожадные, бесстрашные, они мелькали туда и сюда, вдыхая восхитительный запах свежатины, извивались гибкими туловищами, поднимали головки и нюхали, нюхали, нюхали… Лязг жующих зубов заставлял метаться все возрастающую стаю. Суэгдэггер шипел от ярости, и то пробирался к входу мимо нетерпеливо снующих сородичей, то отбегал прочь.

Маленькие злые детеныши в расщелине, куда не мог дотянуться Тарка, услышали голос матери и стали плевать во врага – все незнакомые движущиеся предметы были для них врагами. Врезавшись в скопище горностаев, самка вбежала в нору и бросилась на Тарку, стремясь укусить его за ухом. Тарка скинул ее с себя и попытался убить, но она снова атаковала его, а с ней вместе – Суэгдэггер и все его племя, сбежавшееся на зов. Тарка топтал горностаев ногами, чувствовал уколы их зубов по всему телу, прокусил одного чуть не насквозь, но тот продолжал сражаться. Тарка снова схватил его пастью, придерживая передними лапами, но изувеченный горностай яростно вцепился выдре в горло и повис словно второй хвост. Расшвыряв горностаев, Тарка вырвался наружу, вся стая кинулась следом, даже четверо детенышей, которые заразились общим возбуждением и решили поиграть. Они гнались за Таркой с пронзительным «стрекотаньем» по валунам и кочкам до самой воды. Тарка нырнул, подняв брызги, три горностая прыгнули за ним, но холодное купанье пришлось им не по вкусу, и они, отфыркиваясь и чихая, выбрались на берег – гибкие, цепкие, пружинистые, как ветви ивы. Не найдя выдры, самцы затеяли драку между собой.

В то время как самка с детенышами бежала вверх по склону, ей встретился идущий на водопой барсук. Серый топтыга – живой гранит, чья голова была массивнее, чем все ее тело, – неуклюже свернул в сторону. Он не хотел нарываться на лишние неприятности, к тому же только что прикончил остатки кролика под Тюленьим утесом.

Поток огибал подножие крутого холма, по склонам его, среди скал, темнели низкорослые деревья и ползли каменистые осыпи, которые расщепляли стволы и вырывали из земли корни ив, боярышника и остролиста. Оставив позади моховины и вересковые пустоши, поток превращался в настоящую реку с мостами, притоками, островами и мельницами…

Скоро на дубах раскроются первые листочки; сороки давно прикрыли гнезда колючими ветками боярышника; долго после сумерек парили в небе канюки. Зимородки и оляпки уже вывели птенцов – почти под каждым каменным мостом висело гнездо оляпки, напоминающее космы кукушкина льна. Невинные белые цветочки дикого терна побурели, пожухли и облетели под ветром. Желтые нарциссы – лесные и луговые братья белых садовых нарциссов – нежно сжимали в увядших лепестках семена, надежду зимы. Чистотел давно был забыт весной, его листья скрылись под тянущимся вверх щавелем, крапивой и цветущим пролесником. Барсучат уже научили гадить в «уборных», а не в гнезде. Стояла середина апреля, ласточья пора в здешних краях. В большой куче сучьев на носу островка возле моста шумно возились выдрята, им не терпелось поиграть с плавающей на воде луной. Их мать, сестра Тарки, кинулась на него, когда он сунул нос в сучья, и укусила за плечо, потому что все вселяло в нее тревогу, а помнить своего маленького брата она не могла.

Хотя птицы бранили его, лисы рычали и даже родня прогнала его прочь, у Тарки было много друзей, с которыми он играл и тут же забывал их: палки, камни, водоросли, снулая рыба, а один раз – пустая жестянка из-под какао, яркая забавная штука, которая так странно лопотала, плывя над отмелью, но в затоне за ней ушла на дно, выпустила наверх пузыри и больше не захотела играть.

12На закате, когда Тарка шел по отмели к затону, он вдруг почуял запах собак на взрытом лапами песке промоины под старым ясенем. Бесшумно нырнул и поплыл по течению, лишь изредка поднимаясь, чтобы вдохнуть воздух. Миновав две излучины, Тарка вылез из воды и прислушался. Взбежал в нерешительности на берег, встал на задние лапы, роняя капли воды. Он был встревожен. В лесу за лугом резко кричал сычик, где-то пищали полевки, сухо кашляла овца. Тарка снова нырнул, поймал и съел рыбу, а затем принялся играть тугой струей, которая, сплетаясь и расплетаясь, падала из дренажной трубы – вода плескала ему на морду и грудь, а он пытался схватить ее лапами и укусить.

За второй излучиной от реки протянулась через поле выдриная тропа, и Тарка тронулся по ней. На полпути он заколебался. От покрытой росой травы исходили незнакомые запахи, валялись апельсиновая кожура, обрывки бумаги, торчал деревянный шест; Тарка поскреб истоптанную землю и снова, опустив нос, пошел вперед. Там, где подбитые гвоздями сапоги раздавили окурок сигареты, пахло человеком. Тарка повернул и двинулся было обратно, но тут в дальнем конце тропы раздался свист выдры-самки. «Хью-ии-ии-ик!» – ответил он и побежал на голос. Посреди луга Тарка внезапно остановился, словно наступил на ловушку. В воздухе, перебивая запах выдры, стоял густой псиный дух. Трава была забрызгана кровью и пеной. Шерсть на спине Тарки поднялась дыбом. Он громко засопел открытой пастью, завертел головой из стороны в сторону, словно высматривая гончих, и исчез, бесшумный, как его низкая тень под луной.

За поворотом темная река мелела, поднималась каменистыми перекатами, дробившими лунный свет. Тарка заметил, как на отмели мелькнул выдрий хвост, затем увидел выдру, настороженно смотревшую на него. Это была Белохвостка. Она подошла к нему, лизнула в морду и, «замяукав», затрусила вдоль берега. Тарка – за ней. Она была грязная, взъерошенная и несчастная. Поймав форель, выдра позвала Тарку, но, когда он приблизился, сердито «гирркнула» и стала сама есть рыбу. Снова запищала и нырнула в воду. Так, следуя за ней, Тарка возвратился к песчаной промоине напротив старого ясеня, возле которого утром с ревом прыгали гончие. Все время, пока они шли вверх по реке, самка звала кого-то, искала под нависшими берегами, на дне заводей и затонов. Здесь, наконец, она выползла на песок, держа в пасти мертвого выдренка, и уронила его на гальку. Облизала с головы до хвоста, «мяукнула» и снова нырнула. Вернулась еще с одним и положила его рядом с первым. Возможно, она умела считать только до двух, а возможно, просто не знала, сколько детенышей она с перепугу сбросила в воду, когда терьер выгнал ее из убежища под старым ясенем. Ловчий видел, что выдрята камнем пошли на дно пронзенного солнцем затона, и отозвал гончих. Собаки кинулись вверх по реке и три часа спустя нашли и убили самца, в то время как он пытался перебраться по лугу к лесистому склону.

Старый самец и Белохвостка кочевали вместе с того самого дня, когда осенью самец прогнал от нее Тарку. Ее первый помет появился в январе; реки уже замерзли, и однажды, вернувшись домой, Белохвостка не нашла выдрят. Терзаемая болью, она звала их, искала, но ей больше не пришлось кормить детенышей своим молоком: подобравшийся по льду барсук вытащил их из гнезда лапой с длинными черными когтями и сожрал всех до одного. Горе Белохвостки было так остро, что скоро иссякло, и она снова спарилась со старым самцом на орляке Папоротникова холма.

А теперь Белохвостка была опять объята горем. Две ночи подряд, когда они с Таркой спускались по течению, она то и дело переставала охотиться и принималась бесцельно бегать по берегу, заглядывая во все ямки и скуля. На третью ночь она оставила его и ушла к старому ясеню, где у нее было гнездо из тростника. Она занесла в убежище камень, положила его в гнездо и принялась облизывать, но внезапный крик заставил ее снова выйти наружу. Белохвостке показалось, что крик идет от камня, лежащего на мелководье, и, взяв его в пасть, она отнесла камень под ясень. Скоро все гнездо было забито мокрыми, камнями.

Тарка продолжал путь в одиночку. Но мере того как река уходила от своих истоков, луга и поля, меж которых она текла, все шире расстилали зеленый ковер на древнем мелкоземе – лоне долины. Дубовые вырубки по склонам заполонила наперстянка, накапливающая в зеленых листьях молодую силу, чтобы воздеть пурпурные стрелы к июньскому небу. Днем река казалась сверху разодранной клювом канюка гадюкой с коричневыми пятнами на бело-голубых витках скрученного спиралью тела. Вдоль нее тянулись две узкие блестящие полоски; они то подходили к самому берегу, то покидали его на излучинах, то перекидывались с одного берега на другой по каменным мостам с железными фермами. Под мостами висели галочьи гнезда из прутиков, овечьей шерсти и обрывков бумаги, подобранной в садах возле домов. Громовые раскаты над головой не беспокоили галок, они, как и выдры, привыкли к громыханью поездов.

За одним из мостов река замедляла свой бег в широкой заводи, куда впадала небольшая, текущая к югу речушка под названием Крот; казалось, она задумалась на миг, прежде чем повернуть на север вместе с То – своей старшей сестрой. Тарка плыл над самым дном Кротовой заводи, когда дрожащую, скрученную водоворотом луну перерезали темные узкие тени. Взмах мощного хвоста, толчок задними лапами о каменный выступ – и Тарка уже мчался вслед за рыбьей стаей. Рыба уходила зигзагом – вверх, вниз, наискосок. Тарка гнался, пока наконец не поймал одну рыбину, но, в то время как он плыл к берегу, ему попалась другая. Он бросился за ней, не выпуская первой из пасти, и цапнул ее лапой, когда она пыталась уйти у него за спиной. Тяжелый, сужающийся книзу хвост в два дюйма толщиной у основания и тринадцати дюймов в длину, который мог одним ударом оглушить рыбу, позволял выдре поворачиваться в воде почти так же быстро, как на суше.

Убив рыбу, Тарка тут же выплевывал ее – теперь он охотился для забавы. В воздухе яркими вспышками сверкали ельцы; преследователь кидался за выпрыгивающей рыбой и наносил удар в тот миг, когда она падала вниз. По воде стало растекаться темное пятно, и со дна, колыхаясь всем телом, поднялась камбала – видимо, она решила, что начался разлив, когда в Кротовую заводь приносило червей. Эта морская рыба жила непривычной ей и одинокой жизнью в пресных водах с того самого дня, как ее проглотила в эстуарии цапля и изрыгнула живой из зоба четверть часа спустя, когда птицу, летящую вверх по долине, подстрелил инспектор рыбнадзора.

Камбала увидела расплывчатые очертания выдры и быстрым волнообразным движением пошла вниз, на дно. Ее заметил одноглазый морской угорь, лежащий в воловьем черепе, который застрял в расщелине скалы. В пустой глазнице угря торчал зазубренный конец ржавого рыболовного крючка, стержень которого высовывался у рыбы из горла, – крючок уже почти совсем разогнулся, когда лопнула леска.

Тарка подплыл к угрю со стороны слепого глаза и разинул пасть, чтобы схватить его за спину позади парных плавников. Угорь был длинней Тарки. Почувствовав зубы выдры, он обвил хвостом ее шею и укусил за нос. Вверх поднялись две цепочки пузырьков; в одной из них пузырьки были мелкие, как горчичное семя, – стержень крючка закупорил Тарке левую ноздрю. Затем цепочки разорвались, и на поверхность стали выскакивать лишь отдельные пузыри: угорь душил выдру. Тарка пытался подцепить рыбу, но его короткие когти были источены, ведь он много недель подряд выцарапывал форель из ее гранитных убежищ, а кожа угря была скользкая. Распластавшись на дне заводи, камбала следила за схваткой своих врагов.

Тарка бил угря лапами, терся телом о гальку и подводные камни, норовя отодрать его от себя, подняться наверх и там сожрать. Три долгие минуты, пока хватало дыхания, он силился освободиться от петли. Затем медленно и тяжело всплыл и попробовал выбраться на берег, но берег обрывался крутым отвесом. Когда голова угря оказалась в воздухе, он расцепил зубы, вонзившиеся в кровоточащий нос выдры, и канул на дно. Тарка чуть не выпрыгнул из воды, и тут же – плюх! – пошел, как голыш, следом и схватил рыбу за хвост. Но угорь увернулся, и Тарка не смог его удержать. Подплыв под угря, он укусил его позади шеи и опять разжал пасть. Угорь из последних сил старался уйти и спрятаться в пустом бычьем черепе, но Тарка выволок его наверх; так он и играл с рыбой, всякий раз избегая ее острых зубов. Наконец угорь совсем ослабел, и, вытащив поверженного врага на мелководье, Тарка покружил возле него, притворяясь, будто никакого угря там вовсе и нет, и выел самый лакомый кусочек хвоста.

После этого он вымыл морду и опять нырнул в заводь, где устроил бойню среди ельцов; скоро уже несколько десятков серебристых рыбок качалось на боку. Тарка губил рыбу, пока луна не скрылась за вершиной холма. Тогда, устав от охоты, он отдался на волю течения, и оно вынесло его из заводи и помчало дальше, мимо островка посреди реки – узкого, похожего очертаниями на выдру, с хвостом из ила, намытого быстрыми волнами на его нижний конец. На островке рос ивняк и ольшанник, почти весь переломанный деревьями, которые увлекало за собой половодье.

Два часа спустя Тарка снова проголодался и сожрал раздобревшую на легкой добыче двухфунтовую форель, которую поймал под железнодорожным мостом, третьим от Кротовой заводи к морю. Ниже моста, справа от реки, шло ее старое, высохшее русло; лишь кое-где меж каменистых перекатов виднелись затянутые зеленой ряской лужи, оставшиеся после мартовского разлива. Закон жизни – беспрерывное изменение – был и законом воды. Столетиями она вытачивала это покинутое ныне ложе, каждый паводок заполняла его камнями и наконец ушла из него, избрав новый путь. Безмолвное русло сплошь заросло куманикой, боярышником, бузиной, шиповником и крапивой. Это было убежище ужей, лягушек, мышей и одичавшего рыжего кота без передних лап. Первые три года своей жизни этот кот жил впроголодь, кормился мышами на мельнице и отзывался на кличку Лохмач. На четвертый он ушел в лес и только успел разжиреть, охотясь на кроликов, как попал в капкан. Он прихромал к мельнице и опять стал домашним котом, но когда лапка отвалилась, а культя зажила, Лохмач вернулся к суровой лесной жизни. Еще раз попал в капкан и остался без второй лапы. Вот уже два года, как он скрывался в старице реки, рыская ночью по лесу, питаясь лягушками, мышами, жуками и снулой рыбой, которую выдры оставляли на отмелях и берегу. Двигался он прыжками, на задних лапах, как кролик. Из култышек передних лап торчали длинные когти, что помогало ему удерживать добычу, но мешало мыть морду. Порой, продираясь сквозь подлесок за выдрой, гончие «подавали голос» по Лохмачу, нашедшему себе приют в глубокой кроличьей норе среди густого боярышника.

Тарка набрел на его след и побежал вдоль старого русла. Лохмач сидел на валуне и следил за тропой полевок. Тарка остановился, удивившись не меньше, чем кот. Лохмач прижал уши к затылку, выгнул горбом всклокоченную спину и испустил такой вопль, что у Тарки поползли по телу мурашки. Крик, громкий и протяжный, вырвался из глотки кота сквозь стиснутые зубы. Когда Тарка поднялся на задние лапы понюхать то, что так орет, вопль перешел в глухой угрожающий скрежет. Чтобы удержать равновесие, Тарка дотронулся до камня, на котором стояло незнакомое существо, и оно издало звук, похожий на тот, который Тарка слышал, когда через парапет причала у деревни возле эстуария на него высыпали горшок горячих углей. При воспоминании об ожоге Тарка обратился в бегство. Оставшись один, кот опустился на обрубки лап и поднял уши, прислушиваясь к возне полевок.

Когда на следующую ночь Белохвостка шла по следу Тарки, Лохмач сидел в старом сорочьем гнезде из сырого мха над входом в кроличью нору. Снова вопль и скрежет зубов, снова плевки и шипенье, и снова выдра поспешила вернуться в реку.

Тарка миновал последний мост, куда не доходил прилив, а с восходом солнца вылез на берег возле глинистой «горки» и свернулся калачиком на постели из листьев касатика. По прикрытому илом мелкому гранитному ложу бежала прозрачная вода. Сновали взад-вперед ласточки, их витки над лугами становились все шире и круче. Все живое грелось на солнце. Листья щавеля под дамбой посерели от ила и соли, высохших после того, как прилив лениво отхлынул вспять. Среди почерневших и ломких морских водорослей, лежащих под стеной дамбы вперемешку с сухими стеблями и метелками ситника, белели звездочки ложечницы. Солнце медленно двигалось над дубняком, что рос по крутому склону от самой воды; с нижних обесцвеченных веток свисали водоросли. По касатику, среди которого лежал Тарка, золотыми птицами порхали горячие солнечные блики. Вот блестящий клювик света скользнул за лист и до тех пор клевал Тарку в глаз, пока не разбудил. Тарка зевнул, перевернулся на спину, лениво втянул носом ветер, чуть колышащий зеленые острия. Ветер был чистый, и Тарка продолжал лежать спокойно.