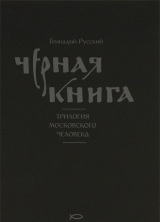

Текст книги "Черная книга"

Автор книги: Геннадий Русский

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)

Сказ седьмой

ПРО ВЕЛИКОГО ГРЕШНИКА, ПРО МУЖИКА РУССКОГО И ОПЯТЬ ПРО БЕСА

О чём же рассказать вам сегодня, граждане-сударики? Опять про беса? Понравился, вишь, вам бес! Он и мне, призна́юсь, как ни грешно, нравится – враг он наш, а ловок и презатейлив. Но сколь же мерзок! Вы послушайте только, что он вытворил.

Приходит наш бес к знаменитому одному нынешнему поэту-писателю. Принимает облик красавицы писаной, блудницы распрекрасной. «Я, – говорит, – ваша поклонница!» Поэт ручку к сердцу прикладывает, глазенки горят масляно: «Очень рад, очень рад!» Сажает гостью на диван, сам возле подсаживается, потчует ликерами-коньяками и винами всякими. Черт ни от чего не отказывается, потому как яд-алкоголь на него – никакого воздействия. Напился поэт, налакался, подбирается к гостье, обнимает ее, прижимает, руками свободу проявляет. Хочет грудь полапать, а черт ему кукиш в ладонь сунул, за коленку берет, а она мохнатая! Смотрит поэт: черта он обнимает, черт у него на коленях сидит! «Ну, – говорит поэт, – до чертей допился!» – «Еще не допился, – отвечает наш бес, – потому как я самый что ни на есть разнатуральный черт!»

Смотрит поэт, и правда: он самый, черненький, мохнатенький, с хвостом и рожками. «Фу ты черт, и правда – черт!» А бес наливает вино-коньяк в рюмки и предлагает: «Давай выпьем за дружбу!» Поэт соглашается: «Черт с тобой, давай, мне все равно, с кем пить, лишь бы пить». Выпили. «Я думаю, – бес говорит, – что тебе не надо доказывать, что я самый что ни на есть разнатуральный черт, потому как ты, человек, наделенный творческой фантазией и богатым воображением, сам в меня поверишь. Да и книги кое-какие ты читал, про доктора Фауста и распрекрасную Маргариту». – «Охотно тебе верю, – говорит поэт, – только давай сочиняй что-нибудь поинтереснее. Я, – говорит, – вашего брага, чертей, знаю, и что вы посулить можете, тоже знаю. Посулить ты мне можешь, как Фаусту, вечную молодость. Так заранее заявляю тебе, что она мне ни к чему. Свою молодость я в дым пропил, баб перепробовал множество и вторично пропивать и с бабами вожжаться не имею удовольствия». – «Отлично-хорошо, – это бес-то, – с умным человеком и потолковать приятно. А как насчет славы?» – «Что слава, жалкая заплата...» – «Знаю, знаю, – перебивает бес, – читал, а всё-таки если не так, временно, а вечно? Мы ведь, бесы, вечны и дела свои заключаем на вечность».

Призадумался поэт, а черт лукавый ну ему расписывать: «В классики выйдешь, собрание сочинений твоих издадут, детишки в школе твои стишки наизусть будут затверживать, твоим именем улицы будут называть, города переименовывать, пароходы по Волге-матушке побегут, ну и натурально – бронзовый монумент с трехэтажный дом». – «А мне, – говорит, – может, наплевать на бронзы многопудье!» – «Позволь тебе не поверить, – этак ласково бес-то говорит, – нет такого человека, который бы не хотел оставить след в вечности». – «Ладно, черт с тобой, чертом, уговорил! Значит, ты мне славу, а я тебе душу?» – «Уж это как водится. Поэтические души нам, чертям, очень как нужны, с вами, поэтами, не заскучаешь. Наши вы люди, не все, но многие от вас – наши». – «Это точно, – гордится поэт. – Я, может быть, просто в самом обыкновенном евангелии тринадцатый апостол!» – «Балда ты, дурачок, – бес-то смеется, – не бери не по чину. Тринадцатый апостол – сиречь антихрист, и его царствие впереди. Подумаем-ка лучше, на что ты способен и чем ты нашему бесовскому войску слуга. Умеешь ты плевать и лизать?» – «Это смотря в кого и смотря чего!» – ухмыляется поэт. – «В кого прикажут – плевать, кто приказывает – тому ж... лизать». – «Прямо так ходить и плевать?» – «Ну нет, конечно, фигурально, в письменной то есть форме». – «Это, – отвечает поэт, – можно». – «Значит, далеко ты пойдешь и многих благ сподобишься. Но для бронзового монумента этого мало-недостаточно». – «Что же еще?» – «Ужли не знаешь? Вселяется такая тайная сила в человека, люди ее называют даром Божьим, ну а Божьим или бесовским, кто разберется?» – «Ах да, – говорит поэт, – разумеется, талант!» – «Ну а как у тебя насчет этого?» – «Говорят, есть!» – «А много ли?» – «Да кто его знает». – «Вот то-то и оно. Тут уж без нас, бесов, никак не обойтись. Талант – это по нашей части. Для Бога-то блаженны нищие духом, а таланты Ему безразличны. Для нас – нет. Талант чаще всего к нам идет, так уж мир устроен. Да вот ведь какое дело: сами-то мы раздавать таланты не вольны, но помочь кое в чем можем. Главное тебе – решиться на усилие чрезвычайное. Говоря словами философа Ницше: встать по ту сторону добра и зла. А коллега твой, Достоевский Федор Михайлович, яснее выразился: дерзнуть на своеволие и преступить. Скажу прямо: кровь нужна. А вот для чего, расскажу.

Есть такая Черная книга, а в ней все тайны и власть над миром. Добудешь ее, скажем, ты, поэт, и сразу великим станешь и монумента сподобишься. Но вот беда, взять ее могут только чистые руки, а ты какой уж там чистый – пьяница да блудник. Но есть для тебя выход – кровью пожертвовать своей, узнал я, кровь с книги заклятие снимает». – «А много ли крови?» – «Всю до последней капельки». – «Так этак я того...» – улыбается поэт и пальцем вверх показывает. «Зачем же туда, – серьезно отвечает бес, – туда!» – и пальцем вниз сует. «Нет, – содрогается поэт, – мне это что-то не подходит!» – «А душу-то свою ты согласен мне отдать?» – «Согласен, так ведь это когда...» – «А мы о сроках не сговаривались. Почему бы не сегодня, не сей момент?» – «Очень уж страшно», – говорит поэт и ежится. «А ты что ж думаешь, всемирная слава, она трусостью достается?» – «Да нет... но уж как-то сразу ты...» – «Иначе нельзя, не то к другому поэту пойду, мало ль вас! – бес-то пугает. – Да ты подумай, чего проще! Чик – и готово! Зато какие похороны тебе закатят – залюбуешься! Речи будут притворные говорить, лживые слезы лить, скажут: недооценили, недоглядели... а потом, как я предсказал, не пройдет и тридцати лет, как памятник поставят – его бы и раньше можно, да бронза – металл ноне дефицитный. Во как!» – «Эх, – говорит поэт, – прощай моя раззабубенная головушка!» – «Оно, – поощряет его бес, – у вас, у поэтов, даже модно ноне самоубийствовать. А для храбрости хвати-ка вина-коньяку!» – «Эх, – говорит поэт, – черт с тобой, жисть моя распропащая, выпьем, черт проклятый, на брудершафт!»

Ох, братцы, совсем я заврался и что дальше врать – не знаю. Уж не осудите, пойду-ка подобру-поздорову, в другой уж раз... Стопочку для прояснения мозгов? Хм... разве что... Выпьем вина – прибудет ума. И кто ее, такую гадость, выдумал? Бес, не иначе. И как ее партейные пьют, уму непостижимо! Ну, с Богом!

И вот, братцы мои, государи-граждане милостивые, радуется, веселится бес – ему бы только найти душу растленную, толкнуть ее на страшный грех, а там уж – книга его, а с книгой вместе вся полнота власти и зло невиданное. Просто это сказать, да непросто сделать и даже бесу затруднительно, потому – заклята та книга и взять ее могут только чистые руки, а чтоб она к черту в лапы попала, для этого надо, чтоб кровь праведная пролилась, тогда только заклятие спадет и бесу унесть ее можно, а так – ни-ни! И вот, почему не знаю, – не злодей отпетый ему для такого дела нужен, таких-то блатных-уголовных в Москве пруд пруди, а чтоб был ни тать, ни убивец, а все ж грешник величайший, и чтоб стал он татем и убивцем. Для того-то и искал он душу растленную и нашел такого поэта-писателя.

Да... чмокнул черт его, поэта, в уста, поэта тут же наизнанку вывернуло от смрадного бесовского дыхания, но выпил он всё же вина-коньяку и очухался. «Люблю тебя, – бес-то говорит, – отчаянный ты человек и сорви-головушка, да я тебе еще не всё условие сказал. Себя-то ты убьешь, да этого мало, это не дело, а полдела, ты еще и человека невинного убьешь». – «Пошел ты в ад! – поэт кричит, – мало тебе меня одного! Убирайся, не то тебя перекрещу!» – «Не боюсь, потому как ты нехристь. А кровь пролить невинную тебе придется, да и что тебе стоит? Вспомни-ка, сколько людей невинную кровь лили и за то вышли в большие герои и монументов сподобились? Не бойся – никто не узнает, я концы спрячу, а совесть тебя мучить не будет, потому как после этого ты сам с собой расправишься». – «Ну и подлец ты! – говорит поэт. – Много видел я на свете подлецов, но таких – в первый раз». – «И немудрено, – не смущается бес, – на то я и есмь дух зла. Но напрасно полагаешь, что я предел, есть среди вас куда нашего брата похужей, ну да это погудка иная, давай дело делать». – «Какое дело?!» – «Вооружайся на двойное смертоубийство». – «Пошел ты к черту! – кричит поэт, – убирайся вон!» – «А как же слава всемирная и вечная?» – «Ну ее к черту!» – «Так ведь черт-то я, тут, куда ж ее кинешь? А дело-то простое: чик! – и готово. Хошь, ножом вдарь, хошь револьвером пальни». – «Да кого, кого?!» – «А первого, кого на улице встретишь». – «Нет! Я – поэт, а не убийца!» – «Что за чушь! Ваши же теории говорят, что каждый человек в потенции убийца. Знаешь, даже такая теория есть: не убийца, а убитый виноват! Про Каина и Авеля вспомни? Или про Моцарта и Сальери». – «Уходи!» – кричит поэт. «А вот не уйду!» – «Ах, не уйдешь?!» Шварк в него бутылкой! Пролетела бутылка через чертову башку, как сквозь дым, и об стенку – на кусочки. Выхватывает из стола пистолет-револьвер – бух! бух! Черт те пули лапкой поймал и поэту предъявляет: «Ну, теперь ты понял, что я настоящий черт?» – «Теперь понял», – говорит поэт и хочет пистолет-револьвер к виску приставить. «Погоди, – останавливает бес, – еще не время, совсем немного потерпи». – «Как ты мне всю душу испакостил!» – говорит поэт. «Выпей-ка ты напоследок нашего адского зелья, я этот напиток незримо всем самоубийцам подношу». – «Давай, черт с тобой!»

Достал черт откуда-то пузатую заплесневелую бутылку, помочился в нее для поэта незримо и наливает в бокал – пей! Выпил поэт, чуть не задохнулся от гнуси адской. «Как себя теперь чувствуешь?» – «Злость во мне дикая. Убить мне кого-то хочется, все равно кого». – «Ну коли так – действуй!» Схватил поэт пистолет-револьвер и выбежал на улицу...

Нет, братцы, не невольте, в другой уж раз доскажу, право слово, устал я, притомился, сил нет... уж коли рюмочкой подкрепиться, да и то не знаю, что выйдет... Полегчало маленько... что Христос босыми ногами по душе ступил... Поплывем с Божьей помощью дальше.

Выскакивает поэт на улицу – а ночь глухая, темень хоть глаз коли, дождь так и хлещет – и видит: стоит под фонарем детиночка, ребеночек малый, мокрый, бедняжечка, до нитки, трясется, сам бледненький, глазенки круглые, испуганные, плачет, сиротинушка. Поэт забыл сразу зачем выскочил, про пистолет-револьвер, пиджак скинул, ребеночка накрыл и домой принес. «Ну что ж ты?» – бес его встречает. «Ребеночек вот, промок, иззяб...» – «Так я ж тебе сказал: первого встречного, а ребеночек-то кто, али не первый твой встречный?» – «Вон! – кричит поэт. – Не надо мне от тебя ничего, не надо мне никакой славы, а хочу я больше славы хоть раз в жизни сделать доброе дело!» – «Отменно-замечательно! – бес-то. – А ты посмотри, кого принес». Смотрит поэт: щенок в его пиджаке завернут! Да странный какой-то щенок: начал он вдруг расти, раздуваться, с большую собаку вырос, с теленка, глаза ярым огнем горят, шерсть дыбом, сам черный – как бросится на поэта, как начнет его рвать-кусать! Поэт из пистолета-револьвера – бах! бах! – и упала собака. Только смотрит он – вместо собаки ребеночек лежит убитый! Поэт от страха-ужаса чувств и лишился.

Очнулся – черт ему виски трет. «Бедняжечка, – это бес-то, – как же ты так? Всё это тебе примерещилось: никакого ребеночка и собаки не было, это я мечтаниями бесовскими навел, чтобы тебя испытать». – «Долго ль ты меня еще мучать будешь?» – «Совсем немного осталось. Теперь тебе легче будет, потому как я тебя к злодейству приуготовил». – «Сил нет, – молит поэт, – тебя терпеть, мне самоубийствовать хочется, поскорее руки на себя наложить». – «Уж не беспокойся, – успокаивает бес, – сделаешь это в самом лучшем виде, а пока ступай смело. Идет сейчас по улице мужик и несет Черную книгу, отбери у него эту книгу любыми путями».

А мужичок-то, Никитич, отец Петьки-комсомолиста, и вправду шел по улице с Черной книгой. Не знал он, что это за книга, но понимал: дорогая, куда нести ее? – тоже не знал, но ноги сами вели его, будто книга дорогу показывала.

Выбежал поэт на улицу и видит в темноте – вроде бы какой огонек к нему приближается. Приблизился огонек, разглядел поэт – точно, идет мужик обыкновенный, с бородой, а в руках огнем-золотом горит-переливается чудесная книга. Красоты неописуемой – листовым золотом обложена, отделана самоцветами, рубинами и изумрудами, сияют они на ней, как звезды на небе.

«Здравствуй, хозяин! – обращается поэт. – Куда-то ты книгу несешь?» – «Доброго здоровья, если не шутишь, – торопливо отвечает мужик, а сам вперед спешит. – Прости, недосуг мне, час поздний и гуторить некогда». – «Ты не продашь ли мне книгу?» – «Не моя она и продать не могу». – «Может, так отдашь?» – «И так не отдам». – «Отдай, мужик, очень она мне нужна, пропаду я без нее». – «Шли бы вы своей дорогой, человек хороший, а то час поздний, да и пистолет-револьвер у вас зачем-то. Далеко ль до греха?» – «А если я тебя сейчас застрелю?» – «Неужто душу свою за книгу погубите?» – «А я ее, мужик, может, давно из-за книг погубил, мне терять теперь нечего, и черт мне помогает. Отдавай книгу или стреляю!»

У мужика от страха язык отнялся, чуть не шепотом вымолвил «караул!» – и давай бог ноги! Поэт за ним, пистолетом-револьвером размахивает. Прицелился – бах! бах! – бежит мужик еще пуще со страху. А бес, который всё время незримо рядом, на ухо поэту шепчет: «У кого в руках Черная книга, того не убьешь. Ты сначала книгу отбери, а потом убей!»

Бежит мужик старый со всех ног, из сил выбивается, в уме читает «живые помочи», а поэт молодой, ноги резвые, его нагоняет. Только видит мужик – горит впереди огонек ясный, вроде звездочки путеводной, и понимает он, что в том огоньке его спасение. И совсем мужику пришла бы беда, потому как бес московский против него был, но тут и бесу нашенскому вышло внезапное посрамление...

Ох и заболтался я сегодня, да уж ладно, теперь на полдороге не остановлюсь, только уж, ребята, как хотите, а второй штоф заказывать надо, потому как такое хитросплетение ума настало, что без этой подмоги никак не расплетешь... Вот оно и хорошо. Всю честну́ю компанию потчуй, хозяин! А уж я вас распотешу. Эх, хороша, зараза!

Да... И вот вышло нашему московскому бесу полное посрамление. Ловок он, враг, всё предугадал, предувидел, нашел руки достающие и руки берущие, нашел душу растленную, испакостил ее до нестерпимости, довел до исступления и на зло кинул; и вот-вот всё им задуманное должно было исполниться, да забыл он про своих бессмертных врагов. А те два беса, вам известных, хвостов лишившись, крепкую обиду затаили и решились мстить. Но своими руками, то бишь лапами, бесы участвовать не согласные, они мыслию горазды. Московский наш бес ловок, а эти – хитры-прехитры. Вот и исхитрились они вконец и придумали мщение непростое и наихитрейшее. Узнали они, что есть такой ходя-китаец, имя его по-русски слово срамное, содержит прачешную на Арбате, а привез он с собой множество ходей-бесенят. Пришли они к ходе-китайцу, а тот говорит: «Нисего не знай. Ходи-ходи, китаеза многа работай!» Тогда эти бесы ему во всем открылись и объявили, что хочет московский бес взять Черную книгу, а с ней и власть над всем миром. Ходя говорит: «Шибко думай надо!» Тут бесы ему советскими полтинниками посветили, ходя и вынес им лукошко, а в нем – множество мелких бесенят.

И вот забегает московский бес вперед мужика и хочет ему пакость сделать – ножку подставить или грязь-мазут разлить на дороге, как вдруг сам о натянутую проволоку споткнулся и нос расквасил. И тут навалилось на него сонмище ходей-бесенят, и пошло у них побоище великое. Обыватели середь ночи великий шум слышали, и крестились в испуге, понимая, что неспроста это. Храбер был наш московский бес, да многое множество врагов было, и худо ему пришлось. А два врага его, два прехитрющих беса, рядом стоят, в драку не вмешиваются, только подначивают: «Так его! Так!!» Кутерьма идет великая, лишь хвосты мелькают. Вцепились ходи-бесенята в нашего беса как блохи, нипочем не отпускают, а те два, от нашего московского пострадавшие, улучили момент да и поймали его за хвост, да и всунули хвост его в церковную калитку и накрепко захлопнули. И ничего московский бес поделать не может, потому как над калиткой крест святой, а преступить его он не волен. Тут ходи-бесенята китайские, нашего беса уловив, выстроились в рядок, свою поганую песню пропели и все дружно, обстоятельно нашего беса того... обгадили с рогов до прищемленного хвоста. После чего пошли назад в прачешную на Арбате своему ходе-китайцу помогать – работа-то у них самая тяжелая, а харч мелкий.

Совсем плохо нашему бесу московскому пришлось: до утра просидел он под дождем, измок, иззяб как собака, а уторком идет батюшка наш, отец Варсонофий, к ранней службе – видит, зажат в калитке кто-то неизъяснимо мерзкий. Глазам своим не верит, крестится: «Неуж бес к нам попался?» – «Отпусти меня, старичок, – бес-то молит, – что хошь для тебя сделаю, а не отпустишь – в Чеку донесу!» – «Ах ты враг Господень! – старичок-то батюшка шамкает. – Ужо я тебе задам!» И давай беса колошматить своим иерусалимским посохом. Тут отец диакон подошел: «Чего-то вы, отче, выделываете?» – «Беса поучаю. Враг он наш, да еще в Чеке служит». – «Гм, истинно бес... ужо и я его поленушком!» Взял диакон полено, перекрестил его и ну беса осаживать! Великое посрамление бесу вышло, чуть до смерти его отцы не зашибли, да схитрил враг: перегрыз хвост и был таков!

Свалился бес в сточную канаву, еле жив, оттуда – в канализацию, и по трубам, с дерьмом и мусором добрался до дворца самого главного и объявился в сортире. Главный-то только штаны застегнул, как вылазит бес из дыры. Главный-то поначалу сдрейфил, но увидел: свой это бес, да драный, смрадный весь, битый и мокрый, на кота дохлого похожий. Тут главный успокоился и даже посмеиваться стал. «Кто это, – спрашивает, – тебя так выволочил?» – «Враги твои меня, беса твоего, вконец закрестили и в срамный облик ввели – поп Варсонофий да дьякон Гаврила, прикажи их арестовать». Главный – за телефон и дает распоряжение: попа Варсонофия и дьякона Гаврилу сейчас на Соловки. «А еще, – жалуется бес, – ходя-китаец есть, на Арбате прачешную содержит, дак при нем бес его прижился, прикажи его вон!» Главный дает команду: «Вон его и беса его из Москвы! – Ну а тебя, беса, в награду за усердие прикажу положить в санаторию для высшего начальства». – «Увы, – отвечает бес, – это мне никак не сходно, потому как я адская сила. Ты уж прикажи мне где-нибудь в уголочке упрятаться, теперь я тебе постоянно буду потребен». – «Только подальше, – главный говорит, – а то смраден ты нестерпимо!» Бес наш – прыг-скок и за портрет, в паутинку на исцеление. Портрет-то тот был непростой, вроде иконы антихристовой, перед ним у главного горела свеча неугасимая, и, сказывают, молился он перед ним в полуночен час по своей черной вере, а черт ему помогал, и такое там будто бывало, что и поверить страшно. Ну, да мы люди маленькие, нам лучше помалкивать...

Бес-то московский, он рядом вертится, живуч, подлый – недельку полежал, отлежался и опять пакости чинит. И научил он главного взорвать нашу Сухареву башню! «Взорвешь, – говорит, – башню, и книга рассыплется в прах, и взять ее некому, и власть ни у кого, как у тебя. Но раз нет заклятия, то нет и власти полной и навечно. Конечно, оно и так пока неплохо, но с Черной книгой надежно и напрочно. Потому, – бес говорит, – твоя власть рано или поздно кончится и будешь ты проклят всем живущим, но на твою жизнь с избытком хватит, побольше меня слушайся». – «Плохой ты бес, – сердится главный, – что не мог мне книгу добыть». – «Что ж, и на нас, бесов, бывает прорушка, а главное, мужик во всем виноват. Кабы не мужик русский, быть книге твоей». – «Ладно, я за это мужика укатаю: велю его соединить в колхоз и раскулачить как класс!» – «Вот это да! – радуется бес. – Много нам, чертям, от вас, людей, стоит перенять. Далеко ты нас превзошел! До такой подлости и я бы не додумался – чтоб кормильца своего так изничтожить! Признаю тебя над собой повелителем, но уж, сам понимаешь, только тут, а уж там, извини...» – «Черт с тобой, кем ты мне будешь? Какой пост тебе назначить?» – «Давно я имею желание воплотиться в самого расподлеца, у тебя вакансия в Чеке свободна, вот и назначь меня, самая по мне работенка». На том и поладили.

Устал я, еле язык ворочается, а досказывать надо... Что с поэтом стало? А вот что. Поэт наш с пистолетом-револьвером как бежал, так вдруг и остановился: все впереди него дымом заволокло, маревом неким, куда идти не знает, тычется во все стороны, словно волчок вертится, и страшный танец вытанцовывает: что-то выкрикивает, пистолетом машет, зубами лязгает, а сам пляшет и плачет. Понял он, что наваждение это, и вся жизнь его многогрешная – наваждение, и иудство свое понял, закричал последним криком и бросился бежать. Прибегает к себе в дом, совсем шатается, голова кру́гом идет, а сердце словно бы чьи-то мохнатые лапы в комок сжали и терзают нестерпимо. Он, чтоб от муки нечеловеческой, неизбывной избавиться, и выпалил себе в сердце, как в беса!

А мужичок-то наш русский? Мужик-то, Никитич, вдруг почувствовал облегчение – легче стало идти и погони нет. Однако совсем вокруг потемнело, позади грохот и вой, а впереди всё огонек маячит. Он идет на огонек. Ближе подходит, странное дело: будто шел он лесом дремучим, на полянку вышел, и стоит на полянке часовенка, а в ней огонек теплится. Мужик перекрестился и туда вошел. Встает ему навстречу старец древний в белом одеянии с белой бородой. «А я, – говорит, – добрый человек, тебя давно жду». Мужик смотрит: старец ликом ясен, взгляд живой, сам добрый, а вкруг головы сияние. Узнал мужик, – он, Никола Милостивый, крестьянский заступник! Мужик на колени пал. «Восстань, – старец речет. – Ну что, мужичок?» – «Да вот...» – хотел мужик объяснить, что с ним было, и книгу показать, да видит – нет у него в руках ничего – пусто. Старец усмехается: «Или потерял чего?» – «Книгу нес всю дорогу и выронил, видно». – «Искать собираешься?» – «Не знаю, что и делать, и куда она только делась, ведь в руках была, точно помню, пойду поищу...» – «Не трудись, книга та в прах рассыпалась. Всё реченное сбылось так, как и быть должно. Господь благослови тебя, русского мужика, вечного страдальца!»

И видит мужик: стоит он возле Сухаревой башни, а уж рассвело и люд кой-какой показался, и базар начинает шевелиться, над башней галки гомонят, трамваи звенят, шум дневной начинается. Москва проснулась, пробудилась, снова ожила суета наша мелкая, человеческая, внове день московский, и внове довлеет дневи злоба его...

Тут и сказка наша к концу подошла. Только сказка ли, не знаю. Третьего дни отца Варсонофия с диаконом чекисты замели. Вот и судите, милостивые граждане мои московские, чьи это проделки, как не лукавого, кто это над нами тешится, кто это всё безобразие вытворяет? А я пошел своей дорогой, и потому как мстителен он, знаю, не простит мне моих разоблачений. Ну да я против него слово знаю: «Сгинь, сгинь и рассыпься!» А главное, братцы, что все мы – люди русские и должны друг за дружку крепко держаться, тогда никакой бес нам не страшен. Вот и я, человек московский, грамотей книжный, вам, други мои, всегда рад и болтовней своей горазд потешить. Дай Бог, встретимся! А на меня, дурака-болтуна, не сетуйте. Спасибо за компанию. Счастливо оставаться.