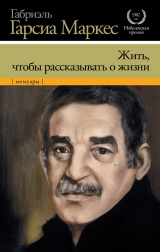

Текст книги "Жить, чтобы рассказывать о жизни"

Автор книги: Габриэль Гарсиа Маркес

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

Четыре или пять лет спустя, когда мы слушали по радио настоящую новость о том, что филантроп умер днем ранее, я окаменел в ожидании реакции моей матери. Однако я никогда так и не смог понять, почему она прослушала это сообщение с трогательным вниманием и страстно пожелала от всей души:

– Царствие ему небесное!

В одном квартале от дома, в котором мы жили, у нас появились друзья Москера, семейство, которое тратило состояния на журналы комиксов и складывало их в груду до крыши под навесом во дворе. Мы были единственными привилегированными людьми, которые могли приходить туда и читать целыми днями о Дике Трейси и Баке Роджерсе. Другой счастливой находкой был один подмастерье, который рисовал анонсы фильмов для ближайшего кинотеатра «Лас Кинтас». Я помогал ему ради простого удовольствия рисовать красками буквы, и он нас бесплатно проводил тайком два или три раза в неделю на хорошие фильмы со стрельбой и драками.

Единственной роскоши, которой нам не хватало, было радио, чтобы слушать музыку в любое время, только нажав кнопку. Сегодня трудно представить себе, какими нищими были наши дома. Луис Энрике и я, мы усаживались на скамью в лавке, что располагалась на углу. Эта скамья предназначалась для отдыха праздных клиентов. И там, в лавке, на этой скамье мы проводили все дневное время, слушая радиопередачи популярной музыки, которой были наполнены почти все программы.

Мы дослушались до того, что знали на память полный репертуар Мигелито Вальдеса с оркестром «Касино де ла Плайя», Даниэля Сантоса с ансамблем «Сонора Матансера» и болеро Агустина Лары в исполнении Тоньи ла Негра. Вечерним развлечением, особенно в тех случаях, когда нам прекратили подачу света из-за отсутствия оплаты, было обучать этим чудесным песням маму и братьев с сестрами. Особенно Лихию и Густаво, которые повторяли все за старшими, как попугаи, не понимая ничего, и этим веселили всех нас, поднимая настроение своими смешными детскими глупостями.

Исключений не было. Все мы переняли от папы и мамы особую музыкальную память и хороший слух, чтобы на второй раз выучить песню. Особенно Луис Энрике, который уже родился музыкантом и специализировался на сольных партиях для гитары, ориентируясь исключительно на свой вкус в исполнении серенад о неразделенной любви. Кстати, со временем мы открыли для себя, что все дети из соседних домов без радио тоже их выучили от моих братьев и сестер, и особенно от моей матери, которая в конце концов стала еще одной сестрой в этом доме детей.

Моей любимой передачей была «Обо всем понемножку» композитора, певца и маэстро Анхеля Марии Камачо и Кано, который общался с аудиторией с часу дня, развлекая разного рода остроумными вещицами, и особенно в специальный час для своих почитателей возрастной группы меньше пятнадцати лет. Было достаточно написать в службу «Ла Вое де ла Патрия» и приехать на программу на полчаса раньше.

Маэстро Камачо и Кано лично провожал к пианино, и его ассистент с абсолютной бесстрастностью выполнял свой долг, прерывая церковным колоколом песню, когда любитель совершал ничтожную ошибку. Премия за лучшее исполнение песни была больше, чем мы могли бы мечтать, – пять песо, но наша мама была уверена в том, что самым важным была радость спеть эту песню хорошо на такой авторитетной программе. До того момента меня узнавали только по фамилии отца – Гарсиа – и двум моим именам, данным при крещении, – Габриэль Хосе, но в тот замечательный, удивительный день мама попросила также написать и ее фамилию – Маркес, – чтобы никто не сомневался в том, кто я и чей сын.

Это было огромное событие в доме. Меня заставили одеться во все белое, как на первое причастие, и перед выходом мне дали выпить… бром. Я приехал в «Ла Вое де ла Патрия» на два часа раньше, и действие успокоительного средства у меня прошло, пока я ждал в соседнем парке, потому что мне не разрешали входить в студию раньше чем за четверть часа до начала передачи. Каждую минуту я чувствовал, как внутри меня пауки страха плели свою паутину, утаскивая в нее мой мозг и остатки храбрости, и, наконец, я вошел с бешено колотящимся сердцем. Я должен был сделать над собой огромное усилие, чтобы не вернуться домой с пассказом о том, что мне не разрешили участвовать в конкурсе под каким-либо предлогом.

Маэстро провел быструю проверку на пианино, чтобы установить мою голосовую тональность. До меня вызывали семерых по порядку записи, колокольчиком прозвонили трем из них из-за различных оплошностей, а меня объявили простым именем Габриэль Маркес. Я спел «Лебедя», сентиментальную песню о белом лебеде, белее, чем снег, убитом рядом со своей возлюбленной бессердечным охотником. С первых же тактов я понял, что тональность была очень высокой для меня. У меня случилась паника, когда помощник сделал жест сомнения и встал в стойку, чтобы схватить колокол. Не знаю, откуда я вытащил остатки своей храбрости, чтобы сделать ему решительный знак: не звони!

Но было уже поздно: колокол прозвонил бессердечно. Пять песо премии и сверх того различные рекламные подарки достались одной блондинке, очень красивой, которая спела отрывок из «Мадам Баттерфляй». Я вернулся домой подавленный поражением и никогда так и не смог утешить после мою мать в ее разочаровании. Прошло много лет, прежде чем она мне призналась, что причиной ее стыда было то, что она предупредила всех своих родственников и друзей, чтобы они всенепременно послушали мое необыкновенное талантливое исполнение, и не знала потом, как избежать встречи с ними после моего неудачного выступления.

В этом круговороте смеха и слез я тем не менее никогда не пропускал школу. Даже будучи голодным.

Но время моих домашних заданий уходило на хлопоты по дому, а денег на свет не было, чтобы читать до полуночи. Но в любом случае я выпутывался. По дороге из школы было несколько авторемонтных мастерских, и в одной из них я задерживался часами, глядя, как рисовали на бортах указатели маршрута и пункты назначения. Однажды я попросил У художника разрешения нарисовать несколько букв, чтобы я сам увидел, есть ли у меня какие-то способности к этому делу. Художник, удивленный моими природными данными, разрешил помогать ему иногда за несколько мелких песо. И эти совсем небольшие деньги немного помогали моей семье.

Другим моим приятным необременительным приключением была случайная дружба с тремя братьями Гарсиа, сыновьями одного матроса на реке Магдалена, которые организовали популярное музыкальное трио, чтобы развлекать на праздниках друзей из чистой любви к искусству. Я дополнил им квартет Гарсиа, чтобы принять участие в конкурсе в час фанатов радиостанции «Атлантико». Мы выиграли в первый же день под громкий шум аплодисментов, но нам не заплатили пять песо премии из-за отсутствия регистрации. Мы продолжили репетировать вместе до конца года и петь по дружбе на семейных праздниках до тех пор, пока жизнь не разбросала нас.

Я никогда не верил в то, что мой отец – бессердечный и безнравственный, безответственный мужчина, который легко относится к голоду и полной нищете в своей семье. Наоборот, я думаю, что были серьезные доказательства сообщности матери и отца, духовной сильной связи, которая и поддерживала всех во время крайней нищеты, не давала окончательно провалиться в пропасть.

Отец знал, что мать прекрасно может справиться с любой паникой. Знал, что мама справляется с ней даже лучше, чем с отчаянием, и что это и было секретом нашего выживания. То, о чем он, возможно, и не хотел думать или вовсе не думал, так это то, что она облегчала ему страдания, в то время как шла рядом, оставляя при этом по пути все лучшее своей, именно своей жизни. Растрачивая себя на него. Мы никогда не могли понять причину его отъездов. Внезапно, как это обычно и происходило, нас разбудили в субботу в полночь, чтобы отвести в местное отделение небольшой базы Кампаменто, где нас ждал звонок отца по радиотелефону. Я никогда не забуду маму, всю в слезах, будто всю искупавшуюся в них, во время разговора, путанного из-за технических помех.

– Ай, Габриэль, – сказала ему мать, – посмотри, ты оставил меня с этим скопищем детей, мы несколько раз даже не смогли поесть, потому что не было денег.

На это отчаяние он только и ответил, что у него увеличилась печень. Такие фразы мы слышали часто, но мать не относилась к ним очень серьезно, потому что однажды он уже использовал эту уловку, чтобы скрыть свои проделки.

– Это всегда с тобой происходит, когда ты себя плохо ведешь, – сказала она ему в шутку, как ребенку. Она говорила, глядя на микрофон, словно отец находился там, и была настолько под впечатлением от его голоса по телефону, что поцеловала микрофон, пытаясь отправить ему поцелуй. Она и сама не могла справиться со своим смехом. От этого у нее никогда не получалось рассказать всю историю до конца, она просто утопала в слезах от смеха. Тем не менее именно в тот день она осталась поглощенной разговором и в конце концов сказала за столом, словно не обращаясь ни к кому: – Я заметила нечто странное в голосе Габриэля.

Мы ей объяснили, что устройство не только искажает голоса, но и меняет интонации. Следующей ночью она сказала сквозь сон: «Мне показалось, что его голос был очень слабым». Даже нос ее заострился в те дни тягостных ожиданий, и она спрашивала себя между вздохами, какие же те деревни без Бога и без закона, по которым проходил ее мужчина, свободный от святой хранительницы. Скрытые опасения матери стали более очевидными во время их второго разговора по телефону, когда она заставила его пообещать, что он вернется домой немедленно, если ничего не решится в течение двух недель. Тем не менее еще до окончания этого срока мы получили из лос Альтос дель Росарио трагическую телеграмму с одним-единственным словом: «Неопределенно». Мать увидела в этом коротком послании подтверждение своих самых ясных предчувствий и огласила вердикт:

– Или ты приходишь до понедельника, или я тотчас же еду туда со всеми детьми.

Чудодейственное средство! Отец знал мощь ее угроз и в течение одной недели вернулся в Барранкилью. Нас взволновал его приезд, кое-как одетого, с зеленоватой кожей и небритого до такой степени, что мать даже поверила в его болезнь. Но это было кратковременное впечатление, потому что в течение двух дней он все-таки огласил свой новый юношеский замысел учредить комплексную аптеку в населенном пункте Сукре, который находился в идиллической и процветающей излучине всего-то в одной ночи и одном дне плавания от Барранкильи. Он служил там в свои юные годы телеграфистом, и его сердце сжималось при воспоминаниях о поездке по сумеречным каналам и золотистым болотам, а главное, при воспоминании о танцах. В тот период он пытался добыть там работу, но без особого успеха. Удача предоставила ему шанс, только в других краях. В таких, как Аракатака. И это место, Сукре, конечно, было несравненно более желанным.

Об этом благословенном крае он снова начал думать через пять лет, во время третьего бананового кризиса, но обнаружилось, что его монополизировали оптовики из Маганге. Однако за месяц до возвращения в Барранкилью он случайно встретился с одним из них, который не только живописал реальность приукрашенной, но и предложил ему хороший кредит для Сукре. Отец его не принял, поскольку был близок к своей золотой мечте в лос Альтос дель Росарио, но когда его застал врасплох приговор супруги, он нашел оптового торговца из Маганге, который все еще курсировал, потерянный по поселениям вдоль реки, и они заключили договор.

Примерно через две недели обсуждений и проработок с оптовиками-друзьями он уехал поздоровевшим, в приподнятом расположении духа, его впечатление о Сукре оказалось настолько сильным, что он его описал в первом же письме: «Действительность оказалась лучше воспоминаний о ней».

Он снял дом с балконом на главной площади и восстановил отношения с бывшими друзьями, которые распахнули перед ним двери. Семья должна была продать все, что могла, упаковать немногочисленные пожитки и приплыть на одном из пароходов, которые совершали регулярные рейсы по реке Магдалена. Той же почтой он отправил досконально рассчитанный денежный перевод для неотложных расходов и уведомил о следующем – для расходов на поездку. Я не могу представить себе новостей более приятных для романтической натуры моей матери, поэтому ее ответ был хорошо продуман не только ради поддержки настроя супруга, но и с целью подсластить сообщение о том, что она была беременна восьмой раз.

Я выполнил необходимые формальности по резервированию брони на «Эль Капитан де Каро», легендарном корабле, который за одну ночь и полдня проходил расстояние из Барранкильи в Маганге. Затем нам предстояло плыть на моторной лодке по реке Сан-Хорхе и по идиллическому рукаву реки Ла-Моханы до нашего места назначения.

– При условии если мы уедем отсюда, то пусть даже в ад, – заявила мать, которая всегда не доверяла вавилонскому авторитету Сукре. – Нельзя оставлять мужа одного в городке таком, как этот.

И так нас торопила, что последние три дня до поездки мы спали на полу, поскольку уже распродали кровати и мебель, сколько смогли продать. Все остальное лежало внутри ящиков, а деньги на билеты лежали в надежном тайнике матери, хорошо подсчитанные и тысячу раз снова пересчитанные.

Служащий, который занимался со мной в корабельном бюро, был настолько обаятельным, что я забыл свою застенчивость, договариваясь с ним. У меня была абсолютная уверенность в том, что я четко записал расценки, которые он мне продиктовал с чрезмерно вылощенным произношением карибских слуг. То, что меня порадовало и я запомнил лучше всего, что за детей до двенадцати лет билет стоил в два раза меньше обычной цены. То есть для всех детей, кроме меня. Узнав об этом, мать отложила отдельно деньги на поездку и все остальное до последнего сентаво потратила на то, чтобы разобрать дом.

В пятницу я пошел купить билеты, и служащий меня встретил сюрпризом, что несовершеннолетние до двенадцати лет имели скидку не вполовину, а только на тридцать процентов, что погружало нас в безнадежность. Он ссылался на то, что я плохо записал, потому что сведения были напечатаны в официальной таблице, которую он положил перед моими глазами. Я вернулся домой измученный, мать не сделала никакого замечания, а только надела платье, в котором хоронила своего отца, и мы пошли в речное агентство. Она хотела быть справедливой: кто-то ошибся, и вполне может быть, что ее сын, но это не важно. Дело в том, что у нас нет больше денег. Агент объяснил нам, что ничем не может нам помочь.

– Поймите, сеньора, – сказал он. – Это не тот случай, когда кто-то хочет или не хочет обслужить вас, это устав серьезного предприятия, которое не может вертеться, как флюгер.

– Но если это несколько детей, – сказала мать, показывая на меня в качестве примера. – Представьте себе, что этот – старший, и ему едва исполнилось двенадцать лет. – И опустила ладонь к полу. – Они такие маленькие.

Это вопрос не роста, указал служащий, а возраста. Никто не платит меньше, за исключением новорожденных, которые путешествуют бесплатно. Мать подняла лицо к небу:

– С кем я могу поговорить, чтобы уладить это? Служащий не успел ответить. Управляющий, пожилой человек с животом беременной женщины, показался в дверях офиса посередине спора, служащий встал, увидев его. Он был огромный, респектабельного вида, и его авторитет, даже в одной рубашке без пиджака, промокшей до нитки от пота, был более чем очевиден. Он выслушал мать внимательно и ответил ей спокойным голосом, что решение возможно изменить только на собрании членов общества, утвердившего устав.

– Поверьте мне, что я очень сожалею, – заключил он. Мать почувствовала прилив сил и развила свои доводы.

– Вы правы, сеньор, – сказала она, – но вопрос в том, что ваш служащий не объяснил это хорошо моему сыну или же мой сын плохо его понял, а мои действия были вызваны этой ошибкой. Теперь у меня все упаковано и готово к погрузке, и мы спим на голой земле, денег на еду у нас осталось только до сегодняшнего дня, и в понедельник я вручаю дом новым съемщикам. – Она понимала, что служащие зала слушали ее с большим интересом, и тогда она направилась к ним.

– Что это может значить для предприятия настолько значительного?

И, не ожидая ответа, она спросила у управляющего, глядя ему прямо в глаза:

– Вы верите в Бога?

Управляющий помрачнел. Весь офис замер из-за слишком долгого молчания.

Тогда моя мать вытянулась на сиденье, сдвинула колени, которые начинали дрожать, сжала папку в подоле обеими руками и сказала с решимостью, появляющейся в ней по серьезным поводам:

– Я не двинусь с места, пока мне этого не разрешат.

Управляющий остолбенел, и весь персонал прервал работу, чтобы посмотреть на мою мать. Она была невозмутима со своим тонким носом, бледная и покрытая каплями пота. Она сняла с себя траур по отцу, но она его приняла снова в тот момент, потому что он ей показался самым подходящим Для того дела. Управляющий не посмотрел на нее снова, а посмотрел на своих служащих, не зная, что делать, и наконец выкрикнул для всех:

– Это не имеет прецедентов! Мать и глазом не моргнула.

– У меня в горле образовался комок слез, но надо было держаться, потому что я проявила бы свою слабость, – рассказывала она мне потом.

Тогда управляющий попросил у служащего, чтобы ему принесли документы в его кабинет. Тот это сделал и через пять минут снова вышел, злой и взбешенный, но со всеми билетами для поездки, оформленными по всем правилам.

На следующей неделе мы сходили с корабля в городке Сукре, словно там родились. В нем должно было быть примерно семнадцать тысяч жителей, как и во многих муниципалитетах страны в те времена, и все знали друг друга не столько по именам, сколько по тайным сторонам их жизней.

Не городок, а весь регион был пространством спокойных вод, которые меняли цвета благодаря мантии из цветов, которая их покрывала, в зависимости от времени года, места и нашего собственного состояния души. Их завораживающая красота напоминала великолепие заводей грез азиатского юго-востока. На протяжении многих лет, пока семья жила в этом чудном месте, там не было ни одного автомобиля. Они были бесполезны, потому что улицы, идущие по гладкой земле, казались вытянутыми по прямой линии специально для босых ног, и во многих домах на кухнях была своя пристань с собственными лодками для местных перевозок.

Мой первый восторг был вызван непривычной свободой. Все, что нам, детям, недоставало или то, по чему мы тосковали, вдруг оказалось у нас на расстоянии вытянутой руки. Каждый ел, когда был голоден, спал в любое время, и никто никем не занимался, поскольку, несмотря на строгость законов жизни взрослых, они были поглощены своими делами, на которые у них не всегда хватало времени. Единственное условие безопасности для детей было, чтобы они учились плавать раньше, чем ходить, потому что городок был разделен на два канала из темных вод, которые служили одновременно и акведуком, и стоком для нечистот. Детей кидали с первого же года жизни через балконы кухонь, сначала со спасательными кругами, чтобы они перестали бояться воды, а затем без спасательных кругов, чтобы они утратили страх смерти. Годы спустя мой родной брат Хайме и моя родная сестра Лихия, которые пережили риск посвящения в пловцы, опережали других на детских чемпионатах по плаванию.

Ощущение свободы передвижения по улицам превратило для меня Сукре в незабываемый город. За две или три недели мы знали, кто жил в каждом доме, и мы вели себя в них, будто у себя дома. Общественные нравы, упрощенные на практике, были нравами из некоей современной жизни в границах феодальной культуры: богатые – скотоводы и сахарные промышленники – на главной площади, а бедняки где смогут. Для церковного управления это была территория миссионерской деятельности с юрисдикцией и управлением в обширной озерной империи. В центре того мира – приходская церковь на главной площади Сукре, была уменьшенной копией Кельнского собора, сконструированной по памяти одним испанским приходским священником, который еще был и архитектором. Власть управлялась четко и быстро. И эта власть была абсолютной. Каждый вечер после мессы на башне церкви устраивали колокольный звон, соответствующий моральной оценке фильма, объявленного в соседнем кинотеатре в соответствии с каталогом католического Бюро кино. Дежурный миссионер, сидящий в дверях своей конторы, охранял вход в кинотеатр с тротуара напротив, чтобы наказывать нарушителей.

Крушение некоторых моих планов происходило из-за возраста, в котором я приехал в Сукре. Мне тогда не хватало трех месяцев, чтобы пересечь роковую черту тринадцати лет, дома меня уже не воспринимали как ребенка, но и не считали взрослым, и в том возрастном тупике я кончил тем, что остался единственным из братьев и сестер, кто не научился плавать. Не знали, сажать меня за стол с детьми или со взрослыми. Прислужницы уже не переодевались при мне, даже при погашенном свете, но одна из них засыпала голая несколько раз в моей кровати, не тревожа мой сон. У меня не было времени насладиться тем бесчинством свободы произвола, когда я был вынужден вернуться в Барранкилью в январе следующего года, чтобы получить степень бакалавра, потому что в Сукре не было ни одного колледжа, подходящего для отличных оценок маэстро Касалинса.

После долгих дискуссий и совещаний, практически без моего участия родители решились на колледж Святого Иосифа в Барранкилье. Я не понимаю, где они набрали необходимую сумму всего за несколько месяцев, если аптека и гомеопатическая консультация были по-прежнему в проекте. Мама приводила всегда довод, который не требовал доказательств: «Бог велик».

В расходах на переезд должны были быть предвидены размещение и пропитание семьи, но не мои приготовления в колледж. У меня была только одна пара рваных ботинок и одна смена белья, которую я использовал, пока мне стирали другую, мать снабдила меня новой одеждой с сундуком размером с катафалк, не предусмотрев, что за шесть месяцев я вырасту на кварту. Именно она решила по своему усмотрению, что я могу начать носить длинные брюки вопреки общественному порядку, столь уважаемому моим отцом, только когда начнет ломаться голос.

Правда и в том, что в спорах об образовании своих детей у меня всегда сохранялось такое ощущение, что отец в одном из своих состояний гомерической ярости постановил, что ни один из нас не пойдет в колледж. Это было невозможно. Сам он был самоучкой по причине непреодолимой нищеты, а его отец был вдохновлен железной моралью дона Фернандо VII, который приветствовал домашнее обучение, чтобы защитить целостность семьи. Я боялся колледжа как тюрьмы, меня пугала одна только идея жить, подчиняясь режиму колокола. Но в то же время это была моя единственная возможность пользоваться свободной жизнью, начиная с тринадцати лет, в хороших отношениях с семьей, но вдалеке от ее режима, от ее демографического восторга, от ее тревог, где и читать-то можно было только без передышки и в закутке, куда достигал луч света.

Моим единственным аргументом против колледжа Святого Иосифа, одного из самых требовательных и дорогостоящих на Карибском побережье, была его военная дисциплина, но мама отразила мои сомнения шахматным ходом слона: «Там становятся правителями». И когда уже не было хода назад, отец умыл руки:

– Да будет всем известно, что я не сказал ни да, ни нет.

Он предпочел бы Американский колледж, чтобы я выучил английский язык, но мать отвергла его тяжелым доводом, что это лютеранское логово. Сегодня я вынужден признать, к чести отца, что одним из недостатков моей жизни писателя было то, что я не говорю по-английски.

Возможность вернуться и посмотреть на Барранкилью с палубы «Капитан де Каро», на котором мы ездили три месяца назад, встревожило мое сердце, словно в предчувствии, что я вхожу один во взрослую жизнь. К счастью, родители урегулировали проживание и питание с моим двоюродным братом Хосе Марией Вальдебланкесом и его супругой Ортенсией, молодыми и симпатичными, которые разделили со мной свою безмятежную жизнь в доме с простой гостиной, одной спальней и вымощенным камнем маленьким двориком, который всегда был затенен бельем, вывешенным сушиться на проволоках. Они спали в комнате со своей маленькой шестимесячной дочкой. Я спал в гостиной на диване, который ночью превращался в кровать.

Колледж Святого Иосифа находился приблизительно в шести кварталах в парке миндальных деревьев, где располагалось самое древнее кладбище города и все еще встречались разрозненные косточки и куски одежды мертвых вровень с мостовой. В день, когда я вошел на главный двор, была церемония для первокурсников в воскресной форменной одежде, в белых брюках и пиджаках из голубого сукна, и я не смог сдержать ужаса, что они все знали то, о чем я не имел представления. Но вскоре я понял, что они ничем не отличались от меня и так же, как я, терялись в своем невежестве перед неясностью будущего.

Моим личным фантомом был брат Педро Рейес, глава отделения начального образования, который настойчиво убеждал руководителей колледжа в том, что я не готов к среднему образованию. Он превратился в зануду, который выходил мне навстречу в самых неожиданных местах и устраивал мне незамедлительные экзамены с дьявольскими ловушками. «Ты веришь, что Бог может сделать камень таким тяжелым, что не сумеет его поднять?» – спросил он меня, не давая времени подумать. Или другая подлая западня: «Если мы обхватим экватор золотым поясом пятидесяти сантиметров толщиной, то насколько увеличится вес Земли?» Я ни разу не угадал, хотя знал ответы, потому что язык запинался от ужаса, как в мой первый день по телефону. Это был обоснованный страх, потому что брат Рейес был прав. Я не был готов к степени бакалавра, но не мог отказаться от удачи, что меня приняли без экзаменов. Завидев этот персонаж, я начинал просто дрожать. Некоторые ученики давали ему злонамеренные толкования, когда он осаждал их, но у меня не было серьезных оснований подумать об этом. К тому же совесть моя была чиста, потому что мой первый устный экзамен я сдал без замечаний, когда легко продекламировал Фрая Луиса де Леона и нарисовал на доске цветными мелками Христа, будто из живой плоти. Комиссия осталась такой удовлетворенной, что забыла об арифметике и об отечественной истории.

Проблема с братом Рейесом урегулировалась, потому что на Страстной неделе были нужны несколько рисунков для его урока ботаники, и я их сделал не моргнув глазом. Он не только отказался от своей осады, но и иногда забавлялся тем, что во время перемен преподавал мне мотивированные ответы на вопросы, на которые я не смог ему ответить, или на некоторые более редкие, которые затем появлялись как будто случайно на следующих экзаменах моего первого курса. Тем не менее каждый раз, как Рейес встречал меня в группе, он смеялся над тем, что я был единственным из третьей начальной ступени, кто хорошо успевал в бакалавриате. Сегодня-то я вполне понимаю, что он был прав. Особенно из-за орфографии, которая была моим вечным мучением на протяжении всех занятий, да и сейчас продолжает пугать корректоров моих оригинальных рукописей. Самые доброжелательные из них утешают себя, свято веря, что это просчет машинистки.

Утешением в моих потрясениях был приход художника и писателя Эктора Рохаса Эрасо на кафедру рисования. Ему, судя по всему, было лет двадцать. Он вошел в аудиторию в сопровождении отца председателя, и его приветствие в послеполуденную жару раздалось как звук захлопнутой двери. Он обладал красотой и простой элегантностью артиста кино: в пиджаке из верблюжьей шерсти, очень тесном и с золотыми пуговицами, нарядном жилете и в галстуке из набивного шелка. Но особенно экзотичной была шляпа, похожая на дыню, и это при температуре в тридцать градусов в тени. Он был высокий, как притолока, поэтому вынужден был наклоняться, чтобы рисовать на доске. Рядом с ним отец председатель казался просто забытым в Божьих руках.

Поначалу было видно, что у него нет ни метода, ни терпения для преподавания, но его злорадный юмор держал нас в напряжении, вместе с тем нас удивляли его искусные рисунки, которые он рисовал на доске цветными мелками. Он не проработал и трех месяцев на кафедре, мы так никогда не узнали почему, но возможно, что его светская педагогика не сочеталась с ментальностью распорядка заведения.

С самого начала в колледже я завоевал славу поэта, во-первых, благодаря легкости, с которой я учил наизусть и громко декламировал стихотворения испанских классиков и романтиков из учебника, а во-вторых, из-за сатирических рифмованных стихов, которые я посвящал моим приятелям по классу в журнале колледжа. Я бы их не писал или уделил бы им немного больше внимания, если бы представил себе, что они заслужат славу печатного слова. Ведь на самом деле это были любезные сатиры, которые распространялись на тайных листочках в сонных аудиториях в два часа дня. Отец Луис Посада, глава второго отделения, схватил один, прочитал его с мрачным видом и вынес мне строгий выговор, но положил его в карман. Отец Артуро Мехиа тогда назначил мне встречу в своем кабинете, чтобы предложить мне опубликовать изъятые сатиры в журнале «Хувентуд», официальном печатном органе учеников колледжа. Моей немедленной реакцией было смешанное чувство удивления, стыда и счастья, что я разрешил неубедительным отказом:

– Это все мой вздор.

Отец Мехиа записал ответ и опубликовал стихи с этим заголовком «Мой вздор» и подписью Габито в следующем номере журнала с разрешения жертв моих сатир. В двух последующих номерах я был вынужден напечатать другую серию по просьбе моих приятелей по классу. Таким образом, эти детские стихи, хочу я этого или нет, на самом деле – мой первый опыт.

Дурная привычка читать все, что мне попадалось в руки, занимала мое свободное время и почти все время занятий. Я мог читать наизусть целые поэмы из народного творчества, которые тогда были популярны в Колумбии, и самые прекрасные из Золотого века и испанского романтизма, многие из которых были выучены все в тех же учебниках в колледже. Эти несвоевременные для моего возраста знания раздражали учителей, потому что каждый раз, как мне задавали в классе губительный вопрос, я отвечал литературной цитатой или книжной мыслью, которые они не были в состоянии оценить. Отец Мехиа сказал как-то об этом: «у ребенка хорошо подвешен язык». Но если выразиться точнее, мой язык был просто невыносимым для большего числа учителей. Мне никогда не приходилось напрягать память, потому что стихотворения и некоторые отрывки из хорошей классической прозы оставались у меня запечатленными в памяти за три или четыре прочтения. Первую авторучку, которая у меня была, я заработал от отца председателя, потому что прочитал ему наизусть без ошибок пятьдесят семь десятистиший «Головокружения» Гаспара Нуньеса де Арсе.