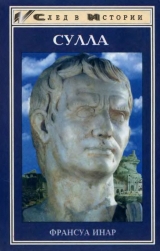

Текст книги "Сулла"

Автор книги: Франсуа Инар

Жанры:

История

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)

Франсуа Инар

СУЛЛА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сулла не был тем первым, кто присоединил к своему имени титул императора: первым римским императором, по крайней мере формально, был Цезарь.

Все же переход Республики к императорскому режиму, наступление которого внешне выражается в исключительном праве на титул императора (раньше он присваивался военачальникам, одержавшим значительные победы на. поле битвы), явился длительным процессом, в котором диктатура Суллы была основополагающим моментом.

Чтобы понять, как могло измениться политическое устройство до такой степени, что в руках одного человека оказалась вся власть, которую по тем временам делила между собой дорожившая своими привилегиями аристократия, и поинтересоваться, как общество, у которого от одного лишь слова власть пробегала нервная дрожь, могло допустить появление абсолютного монарха, необходимо «перечесть» историю жизни и карьеры того, о ком скоро будет сказано, что он открыл путь к империи: аристократ из хорошей семьи, обожаемый народом Рима так же, как бывшими легионерами, военный, незаурядный дипломат, сведущий в латинской и греческой литературе настолько, чтобы соперничать с наиболее эрудированными, поклонявшийся Аполлону, Беллоне, Геркулесу, Венере и всем богам, которым, по его убеждению, он был обязан своими исключительными способностями, – не достоин ли этот человек занять место в ряду перед Цезарем и Августом, он, автор первой конституции, которую получила Римская Республика?

В путешествие, равное шестидесяти годам, приглашаем мы читателя, чтобы лучше узнать диктатора Суллу, человека, жившего в удовольствие, не чуждого вакхическим «оргиям», автора комедий, которого древние авторы, хотя и относившиеся враждебно к его деятельности, преподносят как приятного в общении и безгранично щедрого. Но прежде чем приступить к рассказу об одной жизни, отметившей последние годы того, что называют Libera Respublica (свободная Республика, в противоположность Империи), когда происходило первое италийское единение, нужно сделать некоторые замечания о методе историка.

Несомненным является то, что исторический факт приобретает смысл только при тройной ссылке – на то, что ему предшествует и иногда подготавливает его, на то, что его окружает и является его сутью и, наконец, на другие факты, которые следуют за ним, даже если они и не обязательно являются его следствием. Но именно потому, что общая закономерность тройной ссылки очевидна, необходимо не дать ей отвлечь нас, особенно если мы хотим понять не изолированный факт, а жизнь одного человека, деятельность которого оставила глубокий след в общественной памяти стран Запада. Конечно, прежде всего это означает, что мы не могли бы претендовать на знание истории Суллы, не проявив интереса к Риму конца Республики, кризис которой по временам превосходил кризис Гракхов, традиционно представляемый как «начало конца», а иногда мы распространяем исследования далеко за пределы закрытого общества римской знати; а также, и особенно, это означает, что необходимо принимать во внимание события, произошедшие с Римом в постсулланскую эпоху и, несомненно, повлиявшие на традицию, связанную с ним.

Основным следствием этих событий, однако, кажется, было то, что они глубоко исказили сохранившиеся о диктаторе воспоминания. Прежде всего заметим, что случай или решительная цензура удалили все свидетельства, которые могли быть для него благоприятными, начиная с его собственных «Мемуаров». До нас ведь дошли только крохи, цитируемые с относительной точностью. Сюда же относятся «Истории» Луция Корнелия Сизенны, его современника, «лучшего и самого точного из его биографов», как утверждает Саллюстий, упрекающий автора все же в излишней симпатии к своему предмету; наконец, ссылаясь только на наиболее выдающегося среди тех, кого относят к приверженцам Суллы, нужно вспомнить об утрате «Анналов» Гая Клавдия Квадригария, который, исходя из того, что можно об этом узнать, представлял диктатора и его деятельность в совершенно благоприятном свете. Кроме того, поскольку нельзя опереться ни на Тита Ливия, рассматривавшего эту эпоху, ни на «Истории» Саллюстия, нам остаются только историки и биографы, работавшие из вторых рук и черпавшие из источников, подозреваемых в некотором пристрастии. Мы располагаем также современными документами, но они, в основном, спорны.

Очень рано, еще при жизни, пожаловав себе чрезвычайную магистратуру учредительного характера, Сулла поднялся над своими современниками и стал символом: для одних он воплощал реставрацию традиционных ценностей, которые составляли величие Рима, для других был кровавым тираном – для мира варваров, к примеру.

К сожалению, взяли верх враждебные для него установки, потому что и вправду его деятельность окружали особо трагические условия, в которых даже его сторонники сразу же после смерти диктатора были вынуждены отречься от него. Эти обстоятельства книга и постарается определить, так как История возжелала, чтобы прежде чем исчезнут все, кто его знал, гражданская война окончилась победой его врагов, к, наконец, потому, что наследники Цезаря, дабы утолить ненависть и осуществить месть, повторили проскрипцию, автором которой был он сам. И совершенно необходимо этот процесс очернения оставшихся от него портретов интегрировать в состав тройной ссылки, очевидной, по крайней мере, в теоретическом плане.

И наоборот, если руководствоваться сформулированным Монтескье критическим принципом, в соответствии с которым «история является ложно составленными фактами об истинах или по поводу истин», это не означает, что нужно было бы реабилитировать Суллу. В конечном счете то, что интересует историка, это не столько представить на суд Истории ее действующих лиц (хотя бы и для их оправдания), сколько постараться определить, как и почему коллективная память создала картины, порой настолько далекие от тех, которые позволяют нам смутно представить их современники и которые нам надлежит обрисовать.

Настоящая биография не является ни обвинительным актом против Суллы, ни защитительной речью в его пользу. В то же время, даже зная, что книга, какой бы ни была полнота ее информации и каким бы независимым ни представлялся ее автор, не повлияет на коллективное воображение, мы убеждены, что привносим новое знание о жизни великого государственного деятеля в тот самый момент, когда старый миф о кровавом диктаторе, вошедший в пашу культуру, потерял свою сущность (по причинам, которые также следует проанализировать) и когда историк может отчетливо спросить у себя, каким же был Сулла.

Ф. И.

ГЛАВА I

СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ

Аристократа определяют прежде всего предки. Еще более, чем кого-либо другого, они определяют аристократа республиканского Рима; сегодня известно, в ранней Республике (если действительно так можно говорить о периоде первых лет V века до н. э., о котором практически не сохранилось документов, да и те, что есть, спорно надежны) имели «право на изображения» – возможность запечатлеть свою личность – бюст или, что более вероятно, посмертную маску те, кто обладал верховной властью. В самом деле, консулат был не просто политической властью, предоставленной выборами, но прежде всего религиозным отличием, агреманом Юпитера, Верховного божества, величие и действенность которого становились полными только после специальной церемонии принятия функций в первый день года на Капитолии.

Божественное благословение отмечало неизгладимой харизмой тех, кто был выбран осуществлять эту власть – конституционный империум, ограниченный одним годом. Было естественным, что в отдельных затруднительных случаях и при неожиданной вакации власти призывали тех, кто в прошлом получал инвеституру богов и составлял группу patres – сенаторов самого высокого звания. И также было естественным, что потомки этих людей частично претендовали на наследование харизмы, которая, полагали они, должна была являться залогом исполнения власти. И это неизбежно привело к тому, что наследники основали в честь инициаторов привилегированного отношения между богами и своим потомством настоящий культ, социальным знаком которого были «изображения».

Изображения помещались в «публичной» части семейного жилища, там, где принимали посетителей: установленные в деревянные оправы, – таблички внизу кратко излагали карьеру каждого лица, – они были соединены между собой ленточками или линейками, образуя настоящее генеалогическое дерево. И был обычай – в определенных случаях совершать жертвоприношения почетным предкам в соответствии с ритуалами, присущими семейному культу, который относился к церемониям, традиционно посвящаемым умершим, в римских семьях (опасались того, что как бы духи не рассердились, увидев, что ими пренебрегают).

Можно, впрочем, считать, что изображения несли не только «статичную» культовую функцию.

Они «работали» также на похоронах члена клана в особых условиях, описанных с восхищением, а равно и удивлением, греческим историком Полибием в середине II века до н. э.: «Изображение является маской чрезвычайного подобия как по форме, так и краскам. По случаю публичных жертвоприношений открывают оправы этих изображений, украшенных с большой изысканностью; когда умирает выдающийся член рода, в его похоронную процессию вводят маски, надетые на мужчин, чьи рост и общий вид наиболее похожи. Кроме того, фигуранты надевают тогу с пурпурной каймой, если они представляют консула или претора, пурпурную тогу, если речь идет о цензоре, тогу, расшитую золотом, если человек достиг триумфа и совершил какой-нибудь подвиг. Они величественно едут на колесницах, перед которыми ликторы несут пучки прутьев, топоры, другие символы магистратов в соответствии с почестями, которые оказывались им при жизни; прибыв к ростре, они один за другим садятся на стулья из слоновой кости. Прекрасный спектакль для молодого человека, влюбленного в славу и доблесть: кто не вдохновился бы, взглянув на изображения тех, чья доблесть блистательна, собранных, так сказать, «живыми и одушевленными»? Что еще более прекрасное можно было бы предложить?»

Представление продолжало надгробное слово, произнесенное одним из близких членов семьи (часто сыном), в котором восхваляли гражданские и личные добродетели умершего: он был грозным воином, блестящим оратором, великим генералом; под его командованием одержаны великие победы; он достиг вершины почестей, верха мудрости, главенства в сенате; честно преумножил свое состояние, имел много детей; одним словом, был в первом ряду. Восхваление продолжалось воспоминанием и обнародованием всех великих свершений, всех заключенных союзов, осуществленных предками, представленными в масках, начиная с самых древних.

И не важно, что эти восхваления смешивали миф с реальностью. Вспомним речь, которую произнес Цезарь о своей умершей тетке: «По линии матери моя тетя Юлия происходит от царей, по линии отца – связана с бессмертными богами. На самом деле от Анка Марция произошли Марции Рексы, и таково имя ее матери; от Венеры происходят Юлии, а мы являемся ветвью этого рода. Таким образом в ней объединяются священный характер царей, являющихся властителями людей, и святость богов, которым подчиняются даже цари». Важно, что в сердце Города торжественно утверждалось призвание одного рода осуществлять в силу традиции политическую деятельность и материальным подкреплением этого становилось шествие изображений.

Таким образом сложилась каста патрициев, и принято считать, что она окончательно сформировалась после 433 года до и. э., то есть эта дата является моментом, с которого для обретения доступа в консулат становилось необходимым на деле иметь хотя бы одного предка, облеченного этим званием. И действительно, каких-то сорок три семьи (римляне говорили gentes), насчитывавшие одного и больше консулов, претендовали впредь на исключительное право занимать высшие должности в Городе, где политическая и административная функции были тесно связаны с религиозной.

Потребовалось более шестидесяти лет соперничества, которое порой ставило Рим на край пропасти, для того чтобы патриции, наконец, допустили приобщение представителей крупных плебейских gentes к консулату: начиная с 367 года, один из двух консулов, избираемых каждый год, был плебеем.

Но семьи, для которых таким образом открывался доступ к власти, тоже скоро постарались основать касту знати, состоявшую из тех, чей отец или дед имели консульское звание. Конечно, сам институт нобилитета, как и его юридические следствия, исходившие, скорее, из социальной практики, чем из конституционной регламентированности, никогда не были определены законом. Это значит, что термин нобилитет имел значение более или менее широкое в соответствии с интересами касты, которая его представляла: в конечном счете она принимала за своих только тех, кого хотела признавать таковыми. В некоторые времена считали даже, что доступа к претуре-магистратуре, которая в «гонке за почестями» предшествовала консулату, было достаточно, чтобы относиться к знати.

Во всяком случае, если верить заявлениям только homines noui, новых людей, не имевших выдающихся предков, следовательно, не принадлежавших ни к патрициям, ни к знати, отдельные представители этих каст с непонятным высокомерием хвалились древностью своих родов, хотя на деле оказывались обладателями лишь портретов предков, но не их послужных списков.

Похоронный кортеж Суллы до Форума сопровождало впечатляющее шествие изображений. К нашему сожалению, мы очень мало знаем об этих выдающихся предках, которыми мог гордиться Луций Корнелий Сулла. У Плутарха, рассказывающего нам о его жизни, – приводящая в отчаяние сдержанность: он ссылается только на его пращура Публия Корнелия Руфина, дважды консула (в 290 и 277 годах), и даже диктатора, точную дату невозможно определить. Конечно, его патрицианское потомство должно было дать республике других знаменитых деятелей, воспоминания о которых не дошли до нас.

Как бы то ни было, при Публии Корнелии Руфине, хотя и отличившемся в войнах против самнитов, опасного противника в Центральной Италии (за которые, к тому же, сенат удостоил его триумфа), и против царя Пирра, высадившегося в Южной Италии, род пережил резкий политический упадок: цензоры 275 года во исполнение своих обязанностей приняли решение исключить этого деятеля из сената, потому что, как с трогательным единодушием повторяют древние источники, у него было более десяти ливров серебряных изделий. И те же самые источники, с большим опозданием по отношению к событию, восхищаются строгостью древних обычаев, пресекавших роскошь людей, призванных управлять государственными делами! Правда, если верить рассказанному Цицероном анекдоту, у Руфина была не очень хорошая репутация: «Публий Корнелий слыл за скареда и грабителя, но он был поразительно смелым и талантливым генералом. Он поблагодарил Гая Фабриция – того самого, кто позднее, будучи цензором, выступит против него, – ведь, несмотря на свою неприязнь, тот отдал свой голос за его избрание в консулат в период тяжелой и опасной войны. «У тебя нет оснований благодарить меня, – ответил ему Фабриций, – я предпочитаю быть обкраденным, нежели повешенным».

Это позорное исключение, к которому явно примешивались личные антипатии и политические подоплеки, представляло собой тяжелый удар, нанесенный роду, и последний не мог быстро оправиться от него. Нашли способ определить сына низложенного консула в категорию великих жрецов, предназначенных для служения отдельным богам, в данном случае – flamen Dialis, фламин Юпитера, то есть кто был, бесспорно, самым значимым из всех, а также над кем довлело наибольшее число обязательств и табу, воспитывая в нем настоящую одушевленную и священную фигуру: бога верховной власти как воплощение закона. Сплетение незыблемых правил, в которые он был зажат, в сущности, запрещало ему принимать участие в политике. Водрузить на молодого человека колпак с агреткой flamen Dialis – традиционно означало закрыть ему доступ к политической карьере (примечательно, что на молодого Цезаря его не надели и не лишили трона только благодаря протесту Суллы, как бы этого ни хотели Гай Марий и Луций Цинна); но это также могло быть прекрасным оправданием для человека, ощутившего себя сдерживаемым по семейной причине от того, чтобы иметь те же амбиции, что и его предки.

Весьма знаменательно, что, начиная с великого жреца Юпитера, представители этого клана перестали носить имя Руфин, намекавшее на рыжий цвет их волос, и приняли имя Сулла (приблизительно – свиное мясо), которое относилось к цвету лица. Как и большое число его современников из аристократического общества, Сулла не преминул постараться найти более почтенное объяснение прозвищу, носимому членами рода, начиная с прапрапрадеда. Хотя он и сам писал в «Мемуарах», что первым, кто начал его носить, был фламин Юпитера, как это и было на самом деле, тем не менее позволил говорить, будто cognomen Сулла было сокращением от Сивилла, потому что его прапрадед, сын фламина, имел поручение от сената проверить знаменитые предсказания, содержавшиеся в Livres sibyllins (Книге предсказаний), чтобы решить, уместно ли проводить игры в честь Аполлона. Совершенно ясно, что эта религиозная интерпретация не выдерживает ни фонетического анализа (невозможно объяснить, каким чудом Sibylla смогла стать Sulla), ни исследования социальных обычаев.

Cognomina, которые в официальное употребление были введены довольно поздно (в течение II века до н. э.), являются не чем иным, как более или менее обидными прозвищами, которые достаточно точно соответствовали латинской манере шутить и позволяли выражать в юмористическом плане злость солдата и человека с улицы по отношению к руководителям и политическим деятелям. Несколько примеров среди самых известных: Catilina – собачье мясо; Capito – большая голова; Flaccus – большие уши; Balbus – заика; Calais, Ocella, Codes, Strabo, Luscus служат для обозначения всех, у кого глаза гноящиеся, маленькие, больные, косые… Scaurus, Crus,Varus, Plancus, Plautus, Valgus – увечные и горбатые. Macer – тощий, Lentulus – немного скрытный. Glaber и Caluus – лысые, Aheno-barbus – рыжий, a Carbo – совершенно черный. Пороки, ошибки, изъяны часто дополняют врожденные недостатки: Libo – чревоугодник, Cato – хитрый, Brutus – кретин; Senerus, Asper и Caldus относятся к характеру. К тому же, как предполагают, животная символика послужила народному воображению почти неистощимым «живым кладезем», где Catulus – собака, Lupus – волк, Galba – червяк, Murena – морской угорь. Надо думать, что огород тоже использовался, особенно лук (Caepio) и нут (Cicero). Не желая чрезмерно удлинять этот список смешных прозвищ, которыми награждали людей по виду и поведению, отметим, что некоторые, принадлежавшие к реестру секса или любовных отношений, откровенно оскорбительны: Lepidus и Pulcher означают душечку; Cintinnatus и Fimbria воскрешают в памяти кольца туго завитых волос, имеют двойной смысл; относительно Scaevola и Molo можно сказать, что они намекали на фаллос. Истинно также то, что прозвища, даваемые толпой людям по виду, либо чтобы отличить одних от других, либо по случаю того или иного обстоятельства (эдил, приказавший бросить в Тибр труп Тиберия Гракха и его соратников, умерших вместе с ним в 133 году, не принял прозвища Vespillo – могильщик), признавались с некоторым юмором теми, кого так называют, затем интегрировались в их ономастику, как бы позволяя идентифицировать различные ветви одного рода. Конечно, это значит, что для каждого из прозвищ можно было придумать красивую историю – такую, как о Сивилле у рода Корнелия Суллы. Таким образом, чаще всего объясняют прозвище Брут у рода Юния тем фактом, что первым носившим его был тот, кто должен был симулировать слабость ума, чтобы изгнать последних царей из Рима и основать республику.

Относительно Суллы нужно признать очевидное: в этом роду, где рыжие волосы, кажется, были наследственными, цвет лица, несомненно, поражал, что влекло за собой определенные эпитеты, не всегда лестные. И все же лучше было называться Суллой, нежели Руфином, особенно после того, что произошло с пращуром.

Но если верить нашим источникам, род продолжительное время не знал славы, равной славе в предыдущих поколениях, несмотря на разнообразные уловки для поправки дел и связи, которым он был обязан своим влиянием (давшим возможность ему поместить одного из своих членов в коллегию пятнадцати верховных фламинов). Это позволило Саллюстию написать, что хотя Сулла и происходил из знатного патрицианского рода, «он относился к ветви, почти забытой по вине своих прямых предков». Сын фламина, некий Публий Корнелий Сулла, тоже был жрецом в 212 году и во время своей службы имел задание свериться с Книгой предсказаний, а затем организовать 13 июля, впервые в Риме, ludi Apollinares, игры в честь Аполлона, чтобы испросить у бога помощи против вторгшихся пунителей, которые во главе с Ганнибалом нанесли римлянам ряд кровавых поражений и находились к этому моменту в Южной Италии, где только что захватили Тарент.

Публий Корнелий Сулла никогда не достиг консулата; но нельзя сказать, из-за личной или семейной неспособности, а может быть, скорее, потому, что он тоже погиб во время разрушительной войны с Ганнибалом (в связи с чем следует напомнить, что между 218 и 201 годами она сделала «демографическую пункцию», сравнимую с той, которую проделала первая мировая война с Европой).

Как бы то ни было, два его сына тоже были преторами, не достигшими консулата: старший, тезка своего отца, как это было принято, – в 186 году в провинции Сицилия’, младший, Сервий Корнелий Сулла – в 175 году в провинции Сардиния. О брате деда Суллы и о самом деде больше ничего не известно, и чем ближе мы к самому Сулле, тем менее в нашей информации деталей, возможно, из-за относительной безвестности семьи в эту эпоху.

Можно предположить, что, несомненно, его собственный отец не был старшим сыном претора 186 года, так как его звали Луций; значит, можно предположить старшим Публия Корнелия Суллу, дядю нашего героя, но так мы блуждаем в области фантазий. О его отце мы не знаем почти ничего: нет свидетельств ни о какой его политической карьере (что не означает, принимая во внимание отрывочный характер наших источников, отсутствие какой-либо: царь Понта, Митридат, когда Сулла вел с ним переговоры о мире в 85 году, напомнил ему, что был другом его отца; по существу, это означает, что Луций Сулла осуществлял промагистратуру в Азии).

Вероятно, упадок рода был из разряда финансового; даже если не преувеличивать «бедность» Суллы, в описании Плутарха находим: «С тех пор потомки Руфина все жили скромно и сам Сулла воспитывался на весьма ограниченные средства. В отрочестве он жил в доме, который не принадлежал ему, и оплата за него была скромной. Стоит привести злую реплику рассерженного аристократа, увидевшего несколькими годами позднее Суллу, такого гордого своим богатством: «Как можешь ты быть честным, став таким богатым, если отец тебе ничего не оставил?» В самом деле, хотя род Корнелия Суллы в течение нескольких поколений утратил возможность значительно увеличить состояние, так как он не занимал важных провинциальных должностей, хотя II век был веком завоевательных войн, когда семьи знати достаточно увеличили свои состояния, трудно поверить в его «бедность»: не будем забывать, что Руфина исключили из сената именно потому, что его богатство было расценено как слишком бросающееся в глаза, и даже если его исключение могло быть отягощено штрафом и изменением фискального статуса, основной капитал от этого не должен был пострадать; более того, не будем забывать, что его дед и брат деда были преторами – один на Сицилии, другой в Сардинии, – и они, несомненно, не остались самыми обездоленными сенаторами своей эпохи. Что же касается отца Суллы, младшего в роду, то он, вероятно, осуществлял управление в Азии; даже если бы он не перерос звания римского всадника, его принадлежность к этому званию, следующему сразу же за званием сенатора, предполагало обладание солидным капиталом.

Когда в 138 году родился его первый сын, Луцию Корнелию Сулле было от чего почувствовать себя удовлетворенным: сын по праву будет носить прозвище Сулла – пылающий цвет его шевелюры, молочного цвета кожа, усыпанная веснушками, вылитый «портрет своего отца», так же, как и его предков. И поэтому новорожденного, которого повивальная бабка положила на землю, он поднял ритуальным образом, означавшим, что он признает его своим и берет на себя заботу о его воспитании. И через девять дней после его рождения во время семейной церемонии, отмеченной жертвоприношением Юноне и божествам детства, ребенка три раза пронесли вокруг домашнего очага, прежде чем дать ему имя: Луций Корнелий. В этот момент на шею ребенка повесили цепочку с висящим на ней круглым украшением, которое было золотым, потому что новорожденный принадлежал к семье патрициев. Этот медальон одновременно отмечал социальную принадлежность (только рожденные свободными носили такой, и материал, из которого он был сделан, свидетельствовал о высоком происхождении) и являлся амулетом, предназначенным охранять от порчи; юноша снимет его только в день, когда Город примет его в ряды взрослых на церемонии, во время которой подростки сбросят пурпурные одежды, чтобы надеть мужскую тогу (в полных семнадцать лет).

В ожидании этого дня воспитанием маленького ребенка полностью занимается семья: развиваясь среди близких, он прежде всего учится уважать традиционные ценности аристократии, иллюстрируемые примерами его предков, которыми он насыщает свою память. Конечно, отец приобщает его ко всем религиозным и общественным ритуалам, где он может дать ему возможность участвовать; мать прививает ему элементарные понятия интеллектуальной культуры, а дядя по материнской линии поддерживает с ним непринужденно снисходительные отношения, полные нежности, часто являющие контраст с более жестоким отцовским отношением. К этому добавляются уроки, даваемые дома наставником, рабом или его отцом.

Тем не менее, как только мальчик узнал все, что могла дать ему семья, стало необходимым дать ему философское, юридическое, и особенно риторическое образование, чтобы предоставить возможность заниматься политической карьерой. Он посещал школу греческой риторики, которая тогда была в моде. По всей вероятности, обучение завершалось посещением Греции, куда отправлялись все молодые аристократы, чтобы повысить свою культуру, прежде чем полноправно войти в жизнь Города.

Греческая культура была так важна для римской знати, что, когда несколькими годами позднее Гай Марий, прообраз выскочки, будет хвастать перед собранием римского народа тем, что он деятельнее и честнее как полководец, чем аристократы, которые были до него во главе африканских армий, с его языка слетит высокомерное: «Я не учил греческих букв; меня нисколько не интересовало учение, которое не могло вызвать у самих учителей любви к доблести».

Вполне возможно, что изучение греческой литературы и философии не представляло собой школы доблести так же, как и их незнание. Как бы то ни было, свидетели единодушно представляют Суллу как личность, в высшей степени пропитанную и греческой и латинской культурами, способную соперничать с эрудитами. И духовная насыщенность, не говоря об обаянии, которое исходило от него, способствовали формированию из него оратора, тем более приятного, что у него, как говорят, был очень красивый голос и он прекрасно пел. Исключительная культура молодого человека парадоксальным образом послужила тем, кто в последующих поколениях стремился очернить его; в самом деле, недруги не преминули развернуть против него сильную полемику, касающуюся подчеркнутого пристрастия к театру: он, из старинной аристократической семьи, обесчестил себя в потасовках с гистрионами. Плутарх свидетельствует о силе этой привычки: «Будучи еще молодым и неизвестным, он жил с мимами и шутами, с которыми участвовал в потасовках, и когда стал хозяином мира, то каждый день собирал у себя самых бесстыдных людей театра и сцены, чтобы пить и состязаться с ними в насмешках…» Немного дальше биограф утверждает, что после своей последней женитьбы Сулла «продолжал жить с мимическими актрисами, исполнительницами на цитре и гистрионами, с утра выпивая с ними на ложе из листьев».

Очевидно, не нужно воспринимать буквально то, что является всего лишь общим местом политической брани (на тех же основаниях, что и пьянство, в котором публично обвиняют противников, хотя и очень достойных). Более интересен факт (по-видимому, ускользнувший от внимания Плутарха и его комментаторов), что частые посещения людей театра и «попойки» могут говорить о чем-то другом, а не просто о пристрастии к дебошам, участии в союзе поклонников Бахуса. И в этих условиях нельзя слишком доверять утверждению, повторяемому его биографом, в соответствии с которым Сулла якобы жил в окружении людей театра: знаменитого комедианта Росция, руководителя труппы мимов Сорикса, и особенно мима Метробиоза, исполнителя женских ролей, который будто бы пребывал его возлюбленным, даже когда с возрастом потерялись прелести молодости.

Если ограничиться этими источниками, подозреваемыми в некоторой предвзятости, гомосексуальность Суллы, скорее всего, не была полной, вовсе нет, потому что его попрекали именно тем, что он составил себе состояние, когда был подростком, в качестве фаворита Никополи, богатой вольноотпущенницы, значительно старше его. «В результате их отношений и обаяния, исходившего от его юности, она полюбила его и сделала своим постоянным любовником; так что, умирая, она оставила ему свое состояние». И возраст, кажется, не ослабил гетеросексуальной пылкости, потому что он женился в четвертый раз на Валерии по любви с первого взгляда. Во время боя гладиаторов совсем еще молодая женщина (ей не было двадцати пяти, тогда как Сулле было пятьдесят восемь), проходя у него за спиной, опустила руку ему на плечо и выдернула нитку из его плаща. Сулла был удивлен. «Не сердись, император, – сказала она. – Просто я тоже хочу иметь частицу твоей удачи». Так началась идиллия, которую Плутарх строго осудил: «Сулла нашел этот разговор занятным и, быстро поняв, что в нем проснулся интерес, послал спросить имя женщины и осведомиться о ее семье и образе жизни. С этого момента они обмениваются взглядами, без конца оборачиваются, чтобы посмотреть друг на друга, улыбаясь при этом, и наконец договариваются заключить брак. Возможно, Валерия была безупречна; но даже если она была совершенно целомудренна и добродетельна, Сулла женился на ней не из благородного и честного побуждения; он позволил соблазнить себя, как мальчишка, красотой и кокетством, которые обладают естественным эффектом будить самые предосудительные и неблаговидные страсти». Однако чтобы составить себе представление по этим вопросам, прежде чем полагаться на россказни, распространяемые недобросовестной литературой, лучше обратиться к суждению одного из его открытых противников, Саллюстию: «Наслаждаясь сладострастием в моменты досуга, он не позволял сладострастию отвратить его от дел и тем более возможности выглядеть пристойно в семейной жизни». Таким образом, ясно, что Сулла не был выше всяческого порицания, но в то же время не давал повода к обвинениям, потому что никогда не позволял любви к удовольствиям отвратить себя от гражданских обязанностей.