Текст книги "Рассказы, не вошедшие в сборники"

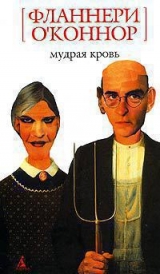

Автор книги: Фланнери О'Коннор

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)

ДИКАЯ КОШКА

I

Старик Габриэл прошаркал через всю комнату, потихоньку ощупывая своей палкой дорогу впереди.

– Кто это? – прошептал он, возникая в дверном проеме. – Чую, негритянским духом пахнет.

Их тихий минорный смех поднялся над лягушачьим гамом и разделился на голоса:

– Ну чего, Гейб, дальше совсем никак?

– Пойдешь с нами, дед?

– Уж с твоим-то чутьем мог бы и имена наши разнюхать.

Старик Габриэл немного продвинулся по крыльцу.

– Тут Мэтью, и Джордж, и Вилли Майрик. А кто еще?

– Это Бун Вильямс, дед.

Габриэл нащупал палкой, где заканчивается крыльцо.

– Куда это вы намылились? Погодите чуток.

– Ждем Моза и Люка.

– Поохотимся за этой кошкой.

– Ну и с чем вы на нее охотиться будете? Вам даже взять нечего, чтобы можно было убить дикую кошку. – Он уселся на самом краю крылечка, свесив ноги. – Я уж говорил об этом Мозу с Люком.

– А сколько диких кошек ты убил, Габрик? – В их голосах, всплывавших к нему из темноты, сквозила незлобивая насмешка.

– Когда я еще был пацаном, появилась одна кошка, – начал он. – Она тут все рыскала, искала себе крови. Однажды ночью залезла в хижину через окно, прыгнула на кровать к одному негру и горло ему перегрызла, он даже крикнуть «боже мой» не успел.

– Это кошка в лесу, дед. Она больше по коровам. Юп Вильям ее видел, когда шел на лесопилку.

– И что он?

– Сделал ноги. – Их смех опять перекрыл звучание ночи. – Он думал, она за ним пришла.

– За ним и пришла.

– А она за коровами. Габриэл фыркнул.

– Она приходит из лесу кой за чем побольше, чем просто коровы. Ей человеческой крови нужно. Вот увидите. А если сбежите на охоту, ничего путного не выйдет. Она сама охотится. Я ее почуял.

– А почем знаешь, что это ее унюхал?

– Дикую кошку я ни с чем не спутаю. С тех пор как я был мальцом, тут ни одной не бывало. Может, здесь покараулите?

– Ты ведь не боишься оставаться тут один, правда, дед? Старик Габриэл словно одеревенел. Он нащупал перила, чтоб удобней было подниматься.

– Если вы ждете Моза и Люка, то лучше идите: они уже вышли час назад.

II

– Иди сюда, говорю! Быстро зайди сюда!

Слепой мальчик одиноко сидел на ступеньках, глядя прямо перед собой.

– Что, все мужчины ушли? – спросил он.

– Все, кроме старого Езу. Ну иди же! Ему было противно сидеть среди женщин.

– Я чувствую ее запах.

– Иди сюда, кому сказано.

Он вошел и направился туда, где было окно. Женщины шептали ему:

– Сиди тут, парень.

– Не высовывайся, кошку приманишь.

Окно совсем не пропускало воздуха, и он стал дергать задвижку щеколды, та заскрипела.

– Не открывай окно! Хочешь, чтобы кошка прямо сюда прыгнула?

– Я мог бы пойти с ними, – угрюмо проговорил он. – Вынюхал бы, где ее логово. Я не боюсь.

Заперли его с бабами, как будто он и сам баба.

– Реба говорит, она тоже ее чует. В углу заохала старуха.

– Ничего не выйдет из их охоты, – простонала она. – Тварь здесь. Бродит неподалеку. Если заберется в комнату, сначала меня сцапает, потом этого мальчишку, а потом…

– Прикрой рот, Реба,– услышал он голос матери.– Я сама присмотрю за своим.

Он и сам мог присмотреть за собой. Ему не страшно. Он мог ее почуять, так же как и Реба. Сначала она прыгнула бы на них, первым делом на Ребу, потом на него. Она выглядела так же, как обычная кошка, только побольше; так сказала мать. И там, где вы чувствуете острые точки на лапах обычной домашней кошки, у дикой – когти, словно большие ножи, и зубы тоже как ножи. Она выдыхает жар и фыркает гашеной известью. Габриэл почти ощущал ее когти на своих плечах, а зубы на горле. Но он не даст им там задержаться. Он сдавит ее крепко-крепко и нащупает шею, и отдернет ее голову, и покатится с ней по полу, чтоб она убрала наконец когти с его плеч. Бах, бах, бах по голове, бах, бах, бах…

– Кто остался со стариком Езу? – спросила одна женщина.

– Только Нэнси.

– Надо было кого другого, – тихо заметила его мать. Реба все ныла:

– Если кто выйдет, она сразу набросится, эти даже не успеют. Она тут, говорю же вам. Она все ближе и ближе. Точно меня сцапает.

Он чуял ее сильнее и сильнее.

– Как она может сюда попасть? Не волнуйтесь вы почем зря.

Это сказала Худышка Минни. Ее-то никто не сцапает. Ее одна колдунья заговорила, еще в детстве.

– Она запросто зайдет, если захочет,– фыркнула Реба. – Разроет кошачий лаз и проберется.

– Мы тогда уже у Нэнси будем, раз-два – и готово, – возразила Минни.

– Вы-то уж будете, – пробормотала старуха.

Он понимал, что они со старухой не убегут. Но он никуда не побежит и разберется с ней. Видите вон того слепого пацана? Это он убил дикую кошку!

Реба принялась стонать.

– А ну замолчи! – прикрикнула его мать. Стоны перешли в пение, глубокое, горловое:

О Господи,

Сегодня явится к Тебе твой странник.

О Господи,

Сегодня явится…

– Тихо! – снова зашипела мать. – Что там за звуки? В тишине Габриэл наклонился и принюхался, готовый ко всему.

Послышался удар, удар и, может быть, рычание, далеко и глухо, а потом пронзительный визг, все громче и громче, все ближе и ближе, с вершины холма во двор, на крыльцо. Под весом тела, врезавшегося в дверь, хижина содрогнулась. Комнату будто волна всколыхнула, а потом раздался громкий крик. Нэнси!

– Она сцапала его! – рыдала Нэнси. – Сцапала! Запрыгнула через окно, схватила за горло. Езу, – причитала она,– старый Езу.

Вечером мужчины вернулись, добыв кролика и двух белок.

III

Старый Габриэл дополз в темноте до своей постели. Он мог немного посидеть на стуле или прилечь. Старик растянулся на кровати и уткнулся носом в пахучие, покалывающие складки лоскутного одеяла. Бесполезное дело они затеяли. Он чуял ее и сейчас, как тогда. Сразу почуял, как только они заговорили о ней однажды вечером. Запах был совсем не такой, как у других вещей, и пахло не так, как от негров, от коров, от земли. Дикая кошка. Тал Вильямс видел, как она прыгнула на быка.

Старый Габриэл внезапно поднялся. Она была совсем близко. Он выбрался из кровати и прошаркал к двери. Эту он затворил, но вторая, должно быть, открыта. Чувствовалось дуновение ветерка, и он пошел по нему, как по следу, пока не окунулся всем лицом в ночной воздух. Да, вторая открыта. Он с грохотом захлопнул ее и придвинул засов.

Ну и какой прок? Если дикая кошка решила прийти сюда, она сумеет. Он возвратился и сел на стул. Она запросто придет, если захочет. По ногам сквозило. У двери был собачий лаз, и кошка могла в момент подрыться и попасть внутрь прежде, чем он выберется наружу. Может, если он сядет около задней двери, то сумеет выскочить быстрее. Он встал и поволок стул за собой через всю комнату. Запах рядом. Может, посчитать? Он умел считать до тыщи. Ни один негр на пять миль вокруг не мог досчитать до тыщи. Он начал отсчет.

Моз и Люк вернутся часов только через шесть, не раньше. Завтра ночью они бы не пошли, но кошка сцапает его сегодня. Давайте я пойду с вами, ребятки, и вынюхаю, где ее логово. Я тут единственный с чутьем.

Они бы потеряли его в лесу, так они сказали. Охотиться на дикую кошку – не его дело.

Не боюсь я ни кошки, ни леса. Давайте я пойду с вами, ребятки, ну давайте.

Ну чего ты боишься оставаться один, смеялись они. Никто тебя не тронет. Давай отведем тебя к Мэтти, вверх по дороге, раз уж тебе так страшно.

К Мэтти, ишь чего. Сидеть там с бабами. За кого вы меня держите? Не боюсь я никакой дикой кошки. Но она приближается, ребятки, и не в лесу она будет, а здесь. Вы только время теряете в лесу. Оставайтесь тут, и поймаете ее.

А ведь он собирался считать. И когда сбился? Пятьсот пять, пятьсот шесть… К Мэтти! За кого они его держат? Пятьсот два, пятьсот…

Он оцепенело замер на стуле, вцепившись в палку, лежавшую у него на коленях. Она не сцапает его, как бабу какую. Мокрая рубашка приклеилась к телу, от него пахло все сильней. Мужчины вернулись поздно вечером с кроликом и двумя белками. Он начал вспоминать другую дикую кошку и вспоминал так, словно сам был в хижине Езу, а не вместе с бабами. Уж не Езу ли он. Нет, он Габриэл. Она не сцапает его, как Езу. Это он ее пристукнет. Он ее сбросит. Он ее… и как же это он все? Вот уже года четыре он и шею цыпленку скрутить не может. Она его сцапает. Делать нечего, остается только ждать. Запах был близко. Ничего не поделаешь, старикам остается только ждать. Она сцапает его сегодня ночью. Клыки будут горячими, а когти холодными. Когти мягко вонзятся, а зубы остро вгрызутся и заскребут по костям.

Он почувствовал, что весь вспотел. Она может меня унюхать так же, как я ее, подумал он. Я здесь сижу с запахом, а она приходит сюда с запахом. Двести четыре, где ж он сбился-то? Четыреста пять…

Вдруг что-то заскреблось в камине. Он выпрямился и напрягся, чувствуя ком в горле. «Давай,– прошептал он.– Я здесь. Я жду». Он не мог двинуться. Не мог заставить себя пошевелиться. Опять что-то заскреблось. Боли – вот чего он не хотел. Но и ждать – тоже. «Я здесь…» И послышался другой, тихий шум, а потом трепыхание. Летучие мыши. Пальцы, стискивающие палку, расслабились. Мог бы догадаться, что это еще не она. Она пока не ближе сарая. Да что такое с его носом? И с ним самим? Ни один негр на тыщу миль вокруг не умеет чуять так, как он. Вот, опять скребутся, но совсем в другом месте, в углу дома, рядом с кошачьим лазом. Ш-ш-шир… ш-ш-шир… шир… Это летучая мышь. Он знал, что это летучая мышь. Ш-ш-шир… ш-ш-шир. «Вот он я», – прошептал старик. Никакая не летучая мышь. Он подтянул ноги, чтобы встать. Ш-ш-шир. «Господь ждет меня, – опять прошептал он. – Он не желает меня видеть с разодранным лицом. Почему ты не пройдешь мимо, Дикая кошка, зачем тебе я?» Он уже был на ногах. «Господь не примет меня без кошачьих отметин». Он приближался к кошачьему лазу. А на том берегу реки Господь с сонмом ангелов ждал, держа золотые одеяния, чтобы облачить его, а лишь придет он, так облачится в одеяния и встанет рядом с Господом и ангелами, чтобы судить о жизни. На пятьдесят миль вокруг ни один негр не посудит лучше. Ш-ш-шир… Он остановился. Почуял: она тут, снаружи, обнюхивает лаз. Взобраться бы ему на что-нибудь. У дымохода была прибита полка, и он повернулся в испуге, налетел на стул, подтащил его ближе к огню. Оттолкнулся от стула, опершись о полку, спиной запрыгнул на нее и на миг лишь ощутил под собой узкое полотно доски, а затем – прогиб и треск, ноги резко дернулись, где-то не выдержало крепление. В желудке у него все перевернулось, а после тяжело осело. Доска упала ему на ноги, перекладина стула ударила по голове, и после секундной тишины вдалеке, над холмами, раскатился и затих низкий, судорожный крик животного. А потом – яростные взрыки, прорывающиеся сквозь боль и вой. Габриэл неуклюже сидел на полу.

– Корова, – наконец выдохнул он. – Корова. Постепенно он почувствовал, что мышцы расслабились.

Его, значит, на закуску оставили. Сейчас она уйдет, но завтра ночью вернется. Дрожа, он поднялся со стула и доковылял до кровати. Кошка, значит, в полумиле была. Да уж, не тот у него нюх, что прежде. Они тоже хороши, нечего старика одного оставлять. Сказано же им: ничего они не словят, ни в каком лесу. Завтра ночью она вернется. Завтра ночью они останутся здесь и убьют ее. Теперь ему хотелось спать. Сказано же им: не словят они никакой кошки ни в каком лесу. Это он сказал им, где ее искать. Послушай они его, уже бы словили. Когда придет время умирать, он хочет в кровати дрыхнуть, а не валяться на полу с дикой кошкой на морде. Господь ждет.

Когда он проснулся, темнота была заполнена утренними хлопотами. Пахло жареной корейкой, у плиты возились Моз и Люк. Он потянулся за табаком и положил щепотку в рот.

– Что поймали? – язвительно спросил он.

– Вчера ничего не поймали. – Люк вложил ему в руки тарелку. – Вот твой кусок лопатки. Как ты умудрился снести полку?

– Не сносил я полку, – пробормотал старый Габриэл. – Ее ветром сдуло, а я проснулся посреди ночи. Странно, что раньше не упала. Вы еще ничего не сделали, чтоб потом целым осталось.

– Мы поставили силок, – сказал Моз. – Сегодня поймаем эту кошку.

– Да уж конечно, – кивнул Габриэл. – Сегодня она здесь будет. Не она ли вчера задрала корову в полумиле отсюда?

– Это еще не значит, что сегодня она пойдет сюда,– возразил Люк.

– Сюда, сюда.

– Сколько диких кошек ты убил, а, дед?

Габриэл остановился, тарелка с мясом дрожала в его руке:

– Я знаю свое дело, сынок.

– Скоро мы ее поймаем. Мы поставили силок в Фордовом леске, под деревом. Она здесь рядом. Будем сидеть каждую ночь на дереве и ждать, пока не поймаем.

Их вилки царапали дно жестяных тарелок, словно зазубренным ножом скребут по камню.

– Хочешь еще корейки, дед? Габриэл уронил свою вилку на одеяло.

– Нет, дружок, – проговорил он, – мяса больше не надо.

В гулкой темноте разносились крики и стоны животного, смешиваясь с ударами, колотившимися в стариковском горле.

УРОЖАЙ

Мисс Виллертон всегда сметала крошки со стола. Это было ее личным достижением на ниве домашнего хозяйства, и она сметала их с превеликим тщанием. Люсия и Берта мыли посуду, а Гарнер шел в гостиную и решал там кроссворды из «Морнинг Пресс». Благодаря этому мисс Виллертон оставалась в столовой одна, что полностью ее устраивало. Да уж, в этом доме завтрак всегда был тяжким испытанием. Люсия настояла, чтобы у них было специально установленное время завтрака, да и других трапез. Она считала, что систематические завтраки способствуют закреплению других систематических правил и с учетом склонности Гарнера к беспорядку они обязаны установить некую систему приема пищи. Заодно она могла убедиться, что он не забудет положить себе агар-агар в манную кашу. Как будто, думала мисс Виллертон, после пятидесяти лет повторений он способен на что-то другое. Споры за завтраком начинались с манной каши Гарнера и оканчивались ее тремя ложками ананасового сока. «А как же твоя кислость, Вилли, – всегда вставит мисс Люсия, – как же твоя кислость»; потом Гарнер вытаращит глаза и сказанет что-нибудь отвратительное, так что Берта подпрыгнет, а Люсия расстроится, и мисс Виллертон почувствует во рту вкус уже проглоченного ананасового сока.

Словом, сметать крошки – это просто облегчение. Вытирая стол, можно о чем-нибудь думать, а если мисс Виллертон собиралась писать рассказ, ей стоило вначале все обдумать. Лучше всего ей думалось, когда она сидела перед своей пишущей машинкой, но пока сойдет и так. Сначала надо поразмыслить, о чем, собственно, она будет писать. Существовало такое множество тем для рассказа, что мисс Виллертон не могла сосредоточиться на какой-то одной. По ее словам, это-то и было самое сложное. Она тратила больше времени на обдумывание предмета истории, чем на само сочинительство. Иногда она отвергала тему за темой, и не могла принять окончательного решения целую неделю, а то и две. Мисс Виллертон взяла серебряный совочек и щетку для сметания крошек и начала убирать стол. «А не попробовать ли, – размышляла она, – написать о пекаре?» Иностранные пекари очень колоритны, думала она. Тетя Мертайл Филмер оставила ей четыре цветные открытки с французскими пекарями в колпаках, похожих на грибы. Это были высокие мужчины – блондины и…

– Вилли! – крикнула мисс Люсия, заходя в столовую с солонками. – Ради бога, держи совок под щеткой, а то все крошки будут на коврике. Я его на прошлой неделе четыре раза пылесосила, ну сколько можно!

– Ты пылесосила его не из-за моих крошек, – поджав губы, сказала мисс Виллертон. – Я всегда подбираю крошки, которые роняю. – И добавила: – А роняю я довольно мало.

– И на этот раз помой совок, перед тем как положишь его на место, – отозвалась мисс Люсия.

Мисс Виллертон высыпала крошки в руку и выкинула их за окно. Она отнесла совок и щетку на кухню и сунула их под кран с холодной водой. Потом вытерла их и положила назад в ящик. Вот и все. Теперь – за пишущую машинку. До самого обеда.

Мисс Виллертон села за стол с машинкой и с облегчением выдохнула. Наконец-то! Так о чем же она раздумывала? А, о пекарях. Так-с. Пекари. Нет, пекари не подойдут. Образ недостаточно яркий. С ними не связано никаких социальных противоречий. Мисс Виллертон уставилась сквозь машинку. Ф Ы В А П – блуждали ее глаза по клавишам. Так-так-так. Учителя? Она задумалась. Нет. Нет, черт побери. Учителя всегда вызывали у нее странное чувство. В ее Виллоупулской семинарии были нормальные учителя, только все женщины. Виллоупулская женская семинария, вспомнила мисс Виллертон. Ей не нравилось это название – Виллоупулская женская семинария, оно звучало как-то анатомически. Она всегда отвечала, что была выпускницей Виллоупула. Учителя-мужчины… такое впечатление, будто одна мысль о них влияла на ее грамотность самым пагубным образом. Нет, учителя совершенно не ко времени. И в них нет никакой социальной проблемы.

Социальные проблемы. Социальные проблемы. Та-а-а-ак. Издольщики! Она не знала близко ни одного издольщика, но тема была вполне художественная, не хуже прочих. К тому же они дадут ей атмосферу общественной значимости, так ценившуюся в кругах, которых она рассчитывала достичь! «Я могу и из глистов сделать конфетку», – пробормотала она. И вот – пришло! Конечно! Ее пальцы зависли над клавишами, едва их касаясь. Затем она вдруг начала печатать с большой скоростью.

«Лот Мотэн, – зафиксировала пишущая машинка, – подозвал свою собаку». За словом «собаку» последовала внезапная пауза. Обычно мисс Виллертон лучше всего удавалась первая фраза. «Первые фразы, – говаривала она, – приходят как вспышка! Просто как вспышка!» Она произносила это, щелкнув пальцами: «Как вспышка!» Все дальнейшее выстраивалось из первой фразы, кирпичик к кирпичику. «Лот Мотэн подозвал свою собаку» появилось у нее автоматически, и теперь, перечитывая предложение, мисс Виллертон решила, что не только имя Лот Мотэн очень удачное для издольщика, но еще и то, что он подозвал собаку, – самый правильный для него поступок. «Собака навострила уши и подползла к Лоту на брюхе». Мисс Виллертон уже напечатала фразу, когда осознала свою ошибку – два Лота в одном абзаце. Это неприятно для слуха. Каретка вернулась назад, и мисс Виллертон проставила три аккуратных икса поверх слова «Лот». Сверху она надписала карандашом «нему». Теперь она была готова продолжить. «Лот Мотэн подозвал свою собаку. Собака навострила уши и подползла к нему на брюхе». И две собаки тоже, подумала мисс Виллертон. Что ж. Это не так режет слух, как два Лота, решила она.

Мисс Виллертон была искренней сторонницей так называемого «фонетического искусства». Она утверждала, что слух при чтении не менее важен, чем зрение. Ей нравилось объяснять это следующим образом. «Глаз формирует картину, – рассказывала она группе Объединенных дочерей колоний, – которая может быть представлена в абстрактной форме, и успех литературного предприятия (мисс Виллертон любила это выражение – литературное предприятие)зависит от абстракции, созданной мышлением, и от качества звучания (мисс Виллертон также любила качество звучания),отмечаемого нашим ухом». Нечто резкое и отчетливое было в словах «Лот Мотэн подозвал свою собаку», и вместе с последующим «Собака навострила уши и подползла к нему на брюхе» такое вступление придавало абзацу необходимый посыл.

«Он потрепал животное за короткие щуплые уши и повалился вместе с ним в грязь». Может быть, подумала мисс Виллертон, тут получился перегиб. Но все же посчитала, что от издольщика вполне можно было ожидать того, что он повалится в грязь. Однажды она читала книгу, в которой такого типа люди поступали ничуть не лучше, а на протяжении трех четвертей романа еще и намного хуже. Люсия обнаружила его во время уборки в одном из ящиков бюро мисс Виллертон и, пролистав наугад, взяла двумя пальцами и бросила в печку. «Когда я убирала сегодня утром в твоем бюро, Вилли, я нашла одну книгу, которую, должно быть, в шутку подложил тебе Гарнер, – поведала она чуть позже. – Совершенно ужасную, но ты же знаешь Гарнера. Я ее сожгла. – И прибавила, хихикнув: – Я была уверена, что она не твоя». Мисс Виллертон была уверена, что книга не могла быть ничьей, кроме как ее, но заявить об этом постеснялась. Она заказывала книгу у издателя, потому что не хотела спрашивать в библиотеке. Стоимость с доставкой равнялась 3 долларам 75 центам, а она не успела прочитать последние четыре главы. Но, по крайней мере, углубилась в книгу достаточно, чтобы говорить, будто Лот Мотэн вполне мог сверзиться в грязь со своей собакой. Тут как раз и повод для глистов, думала она. «Лот Мотэн подозвал свою собаку. Собака навострила уши и подползла к нему на брюхе. Он потрепал животное за короткие щуплые уши и повалился вместе с ним в грязь».

Мисс Виллертон выпрямилась. Хорошо начало вышло. А теперь она распланирует, что будет дальше. Естественно, там должна быть женщина. И не исключено, что Лот сможет ее убить. От таких особ всегда одни неприятности. Она даже могла бы постоянно подначивать его на убийство своим распутством, а потом он скорее всего будет мучиться угрызениями совести.

В таком случае надо будет сделать его человеком принципиальным, но это-то как раз несложно. Как только это все увязать с романтической линией? Надо будет ввести несколько довольно жестоких натуралистичных сцен, даже садистских, как бывает в этом слое общества, она читала. Да, задачка. Но мисс Виллертон обожала такие задачки. Больше всего ей нравилось обдумывать сцены страсти, но когда приходилось их записывать, она всегда чувствовала себя неловко и переживала, что скажут в семье, прочитав это. Гарнер будет щелкать пальцами и подмигивать ей при каждом удобном случае, Берта посчитает, что она ужасна, а Люсия скажет своим глупым голоском: «Что ты скрываешь от нас, Вилли? Что ты скрываешь от нас?» – и, как обычно, захихикает. Но сейчас мисс Виллертон не могла об этом думать, ей надо было составить портреты своих героев.

Лот будет высоким, сутулым и худощавым, с грустными глазами, что сделает его похожим на джентльмена, несмотря на его красную шею и неловкие руки. У него будут ровные зубы и, как признак сильного характера, рыжие волосы. Одежда висит на нем как на вешалке, но он носит ее небрежно, словно вторую кожу. Может, подумала она, ему и не стоит валяться с собакой в грязи. Женщина будет более-менее привлекательной – с толстыми лодыжками, светловолосая, мутноглазая.

Она вынесет ему ужин из их лачуги, а он будет сидеть и есть комковатую овсянку, в которую она не догадалась положить соли, сидеть и думать о чем-то большом и далеком – о корове, о покрашенном доме, о чистом колодце, даже о своей собственной ферме. Женщина раскричится, что он принес мало дров, и будет жаловаться на боль в спине. Она сядет и уставится на него, пока он ест горькую кашу, и скажет, что он слабак, даже еды, мол, украсть не может.

– Ты просто жалкий попрошайка,– станет глумиться она. Он скажет ей, чтобы замолчала.

– Заткнись! – крикнет он. – Хватит с меня. Она издевательски закатит глаза и рассмеется:

– Да уж, так я прямо испугалась.

Тогда он оттолкнет свой стул и угрожающе надвинется на нее. Она схватит со стола нож – о чем она вообще думает, поразилась мисс Виллертон – и отступит назад, выставив перед собой лезвие. Он рванется к ней, но она отпрянет, как дикая кобылица. Их взгляды снова скрестятся – переполненные ненавистью, – и они отшатнутся друг от друга. Мисс Виллертон услышала, как снаружи по жестяной крыше стучат секунды. Он снова устремится к ней, но у нее уже будет наготове нож, который она мгновенно вонзит в него… Мисс Виллертон больше не могла этого вынести. Она с чудовищной силой ударила женщину сзади по голове. Нож выпал из ее рук, и туман увлек ее прочь из комнаты. Мисс Виллертон повернулась к Лоту.

– Позвольте предложить вам немного горячей каши, – сказала она.

Сходила к очагу и принесла чистую тарелку белой каши без комков, заправленной кусочком масла.

– Бог мой, спасибо, – сказал Лот и улыбнулся ей, показывая свои здоровые зубы. – Ты всегда знаешь, как сделать в самый раз. Слышь, – продолжил он, – я чего думаю, мы могли бы избавиться от этой арендаторской фермы. И у нас было бы местечко поприличней. Если мы попробуем в этом году заработать немного больше, сможем купить корову и начать выкарабкиваться. Представь себе, что это может значить, Вилли, просто представь себе.

Она села рядом с ним и положила руку ему на плечо.

– Мы сможем, – произнесла она, – мы напряжемся изо всех сил и весной сможем купить эту корову.

– Ты всегда знаешь, что я чувствую, Вилли, – сказал он, – и знала всегда.

И они еще долго сидели и думали о том, как хорошо они понимают друг друга.

– Доедай, – наконец проговорила она.

Закончив есть, он помог ей выгрести золу из очага, а потом в тот знойный июльский вечер они отправились мимо пастбища к ручью и говорили о доме, который у них когда-нибудь будет.

К концу марта, незадолго до начала сезона дождей, они успели столько, что даже не верилось. Весь прошлый месяц Лот каждое утро вставал в пять, а Вилли на час раньше, чтобы сделать всю работу, какую только возможно, пока стоит ясная погода. Через неделю, сказал Лот, скорее всего начнется дождь, и если они не успеют собрать урожай до этого, он будет потерян – как и все, чего они добились за последние месяцы. Они понимали, что это значило, – еще один год перебиваться лишь тем, что у них было в прошлом году. И к тому же на следующий год у них будет ребенок вместо коровы. Лоту все равно очень хотелось и корову тоже. «Чтобы прокормить детей, не так уж много и надо, – спорил он, – а корова как раз поможет его кормить». Но Вилли была непоколебима: корова появится позже, а у ребенка должно быть хорошее начало. В конце концов Лот согласился: «Может, у нас хватит и на них двоих», – и вышел взглянуть на свежевспаханную землю, словно мог подсчитать урожай по бороздам.

Даже с той малостью, что они имели, это был прекрасный год. Вилли убрала лачугу, Лот починил очаг. Петунии в изобилии разрослись возле крыльца, а под окном цвела клумба с львиным зевом. Это был спокойный год, но сейчас они начинали волноваться из-за урожая. Они должны были собрать его до начала дождей.

– Нам нужна еще неделя, – пробормотал Лот, возвратясь домой поздно вечером. – Еще одна неделя, и мы закончим. Ты сможешь убирать урожай? Конечно, нехорошо, что тебе приходится это делать, – вздохнул он, – но я даже не могу никого нанять в помощь.

– Я нормально себя чувствую, – сказала она, пряча за спиной дрожащие руки. – Я буду убирать.

– Сегодня облачно, – мрачно возвестил Лот.

На следующий день они работали до самой темноты, работали так, что уже больше не могли двигаться, еле доплелись до своей лачуги и упали на кровать.

Вилли проснулась ночью от боли. Мягкой, зеленой боли с фиолетовыми отсветами глубоко внутри. Она даже не сразу поняла, что проснулась. Ее голову мотало из стороны в сторону, какие-то размытые фигуры, жужжа, перемалывали в ней валуны.

Лот вскочил.

– Тебе очень плохо? – воскликнул он дрожащим голосом. Она приподнялась на локте, но тут же рухнула в кровать.

– Позови Анну из-за ручья, – попросила она, задыхаясь.

Жужжание стало громче, а фигуры посерели. Боль смешалась с ними сначала на несколько секунд, потом навечно. Так повторялось снова и снова. Жужжащий звук становился все явственней, и к утру она осознала, что это был дождь. Позже она спросила осипшим голосом:

– Давно идет дождь?

– Уже больше двух дней, – ответил Лот.

– Значит, мы его потеряли. – Вилли равнодушно взглянула на промокшие деревья. – Все пропало.

– Ничего не пропало, – тихо сказал он. – У нас дочка.

– А ты хотел сына.

– Нет, я получил именно то, что хотел, – двух Вилли вместо одной. Это даже лучше, чем корова, – ухмыльнулся он. – Что мне сделать, Вилли, чтобы я был достоин всего этого? – Он наклонился и поцеловал ее в лоб.

– А что мне сделать? – медленно спросила она. – Что мне сделать, чтобы еще больше помочь тебе?

– Не могла бы ты сходить за продуктами, Вилли? Вилли отпихнула от себя Лота.

– Ч-что ты сказала, Люсия? – переспросила она с запинкой.

– Я сказала, не могла бы ты на этот раз сама сходить в магазин за продуктами? Я на этой неделе ходила каждое утро, а сейчас я занята.

Мисс Виллертон отодвинулась от пишущей машинки.

– Очень хорошо, – резко сказала она. – Так что надо купить?

– Дюжину яиц и два фунта помидоров, только зрелых, а еще не запускай, будь так добра, свою простуду. У тебя уже глаза слезятся и голос хриплый. Возьми аспирин на полочке в ванной. Чек для магазина выпиши с общего хозяйственного счета. И надень пальто, на улице холодно.

Мисс Виллертон закатила глаза.

– Мне сорок четыре года, – произнесла она, – и я в состоянии сама о себе позаботиться.

– Ага, только помидоры возьми зрелые, – ответила Люсия.

Мисс Виллертон в неровно застегнутом пальто тяжелой поступью поднялась по Брод-стрит и зашла в продуктовый.

– Так что же там было? – пробормотала она. – А, да, две дюжины яиц и фунт помидоров.

Она прошла мимо полок с консервами и крекерами и направилась к ящику, где всегда лежали яйца. Но яиц в нем не было.

– А где яйца? – спросила она паренька, который взвешивал стручковую фасоль.

– Только яйца от молодок есть, других нету, – ответил он, вытаскивая из мешка очередную горсть фасоли.

– Ну и где они и в чем разница? – спросила мисс Вил-лертон.

Он высыпал несколько стручков назад в мешок, наклонился над ящиком с яйцами и достал картонную упаковку.

– Вообще особой разницы нет, – сказал он, играя жвачкой во рту, – молоденькие курочки или что-то типа того, точно не знаю. Берете?

– Да, а еще мне нужно два фунта помидоров. Зрелых, – прибавила мисс Виллертон.

Она не любила ходить за покупками. Ну почему эти работнички всегда ведут себя настолько снисходительно. При Люсии этот парень не стал бы так копаться. Она заплатила за яйца и помидоры и поспешно удалилась. Здешняя обстановка ее как-то угнетала.

А вообще глупость какая-то. Ну что может быть в продуктовой лавке угнетающего? Здесь же не происходит ничего, кроме пустяковых бытовых хлопот – женщины фасоль покупают, катают детишек на продуктовых колясках, торгуются из-за пятидесяти граммов кабачков, – что им это, спрашивается, дает? Имеют ли они, подумала мисс Виллертон, хоть малейшую возможность для самовыражения, для творчества, для искусства? Все вокруг нее было как всегда: люди наводняют тротуары, куда-то спешат с кучей пакетиков в руках и с кучей пакетиков в головах, вон женщина с ребенком на поводке, дергает его, толкает, оттаскивает от витрины с хэллоуинской тыквенной головой, так и будет, наверное, дергать и тащить его всю свою жизнь. А вот еще одна, выронила сумку с продуктами прямо посреди улицы, и другая – нос утирает ребенку. Дальше плетется старуха с тремя внуками, которые прыгают вокруг нее, а за ними, вульгарно сплетясь, вышагивает какая-то парочка.