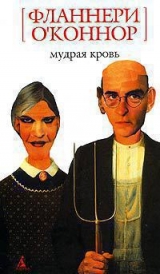

Текст книги "Рассказы, не вошедшие в сборники"

Автор книги: Фланнери О'Коннор

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

– Дело не в том, карие у него глаза или голубые. Здесь дело серьезнее. Ваши теории могли бы обогатиться от встречи с ним. Я говорю не о цвете его глаз. Я говорю об экзистенциальном столкновении с его личностью. Тайна личности, – продолжал он, – именно она интересует художника. Жизнь не терпит абстракций.

– Так почему бы вам не поехать и не посмотреть на него? – сказала она. – Что вы меня-то спрашиваете, как он выглядит? Поезжайте да посмотрите сами.

Его как оглушило.

– Поехать посмотреть самому? – переспросил он.– Куда поехать?

– В Квинси, – сказала девушка. – А куда же еще?

– Мне не разрешат увидеться с ним! Предложение показалось ему чудовищным; в тот момент он не мог понять почему, но оно потрясло его своей немыслимостью.

– Разрешат, если скажете, что вы его родственник. Это всего в двадцати милях отсюда. Что вам мешает?

У него едва не сорвалось с языка: «Я ему не родственник», но он сдержался, поняв, что чуть не предал Синглтона, и покраснел. Между ними было духовное родство.

– Поезжайте поглядите, карие у него глаза или голубые, вот вам и будет ваше это самое экзис…

– Я понял так,– сказал он,– что, если я поеду, вы тоже присоединитесь? Раз уж вам не страшно.

Девушка побледнела.

– Вы не поедете, – сказала она. – Вы не годитесь для этого самого экзис…

– Поеду, – сказал он и подумал: вот как можно заставить ее заткнуться. – А если вы не прочь поехать со мной, приходите в дом моих теток к девяти утра. Впрочем, сомневаюсь, – добавил он, – что я вас там увижу.

Она вытянула вперед свою длинную шею и внимательно посмотрела на него.

– А вот и увидите, – сказала она, – увидите.

Она снова отвернулась к окну, а Кэлхун смотрел куда-то в пустоту. Казалось, каждый решал какие-то грандиозные личные проблемы. С площади то и дело долетали хриплые крики. Музыка, аплодисменты слышались поминутно, но на это, как и друг на друга, они уже не обращали ни малейшего внимания. Наконец девушка оторвалась от окна и сказала:

– Если вы составили себе общее представление, мы можем уйти. Я лучше пойду домой почитаю.

– Общее представление у меня было еще до того, как я пришел сюда, – ответил ей Кэлхун.

Он проводил ее до дому, и, когда остался один, настроение его мгновенно поднялось и тут же снова упало. Он знал, что ему самому никогда не пришло бы в голову повидать Синглтона. Испытание будет мучительным, но в этом, быть может, и спасение. Увидев своими глазами Синглтона в беде, он будет так страдать, что раз и навсегда преодолеет свои коммерческие инстинкты. Единственное, что ему действительно здорово удавалось, – это продавать; однако он верил, что в каждом человеке заложен художник – достаточно пострадать, думал он, и ты добьешься успеха. Что касается девицы, то тут он сомневался – поможет ей хоть каплю, если она увидит Синглтона. Был в ней эдакий отталкивающий фанатизм, столь свойственный смышленым детям, – все от ума, и никаких эмоций.

Он провел беспокойную ночь – сны были отрывочные, и все про Синглтона. Приснилось ему вдруг, будто он едет в Квинси продавать Синглтону холодильник. Когда он проснулся утром, медленно и равнодушно сеял дождь. Кэлхун повернул голову к серому окну. Он не помнил, о чем именно был сон, но осталось ощущение, что сон был неприятный. Всплыло в памяти стертое лицо девицы. Он думал о Квинси, и ему представлялись ряды низких красных строений и торчащие из зарешеченных окон всклокоченные головы. Попробовал было сосредоточиться на Синглтоне, но мысли пугливо разбегались. В Квинси ехать не хотелось. Ах да: он собирался написать роман. Но за ночь желание написать роман ушло, как воздух из проткнутой шины.

Пока он лежал в постели, дождик превратился в ливень. Может статься, Мэри Элизабет не придет из-за дождя или, во всяком случае, под этим предлогом. Он решил подождать ровно до девяти и, если она к тому времени не появится, ехать. В Квинси он не поедет, он вернется домой. Лучше уж повидать Синглтона позже, когда, возможно, скажутся результаты лечения. Встав с постели, он написал девушке записку, которую собирался передать через тетушек; в записке говорилось, что, видимо, она, поразмыслив, раздумала ехать, так как поняла, что это испытание не для нее. Записка была чрезвычайно лаконичная и заканчивалась: «Искренне Ваш…»

Она явилась без пяти девять и стояла посреди передней цилиндрическим пластиковым небесно-голубым свертком, с которого капало. Из свертка выглядывало только ее лицо, большой рот кривился в беспомощной улыбке. В руках у нее был мокрый бумажный пакет. Самоуверенности в ней за ночь явно поубавилось.

Кэлхун через силу заставлял себя быть вежливым. Тетушки, которые думали, что это будет романтическая прогулка под дождем за город, поцеловали его, вышли провожать и стояли на веранде, дурацки помахивая платками, пока он и Мэри Элизабет не уселись в машину и не уехали.

Девушка едва поместилась в машине. Она все ерзала, вертелась внутри своего плаща.

– Дождик прибил азалии, – заметила она равнодушно. Кэлхун бесцеремонно молчал. Он хотел вычеркнуть ее из своего сознания, чтобы Синглтон мог снова воцариться там. Образ Синглтона никак не возвращался. Серый дождь полосовал землю. Когда добрались до шоссе, вдали за полями едва наметилась размытая линия лесов. Девушка сидела, подавшись вперед, глядя на стекло, по которому струился дождь.

– Если навстречу выскочит грузовик, нам конец, – сказала она, смущенно усмехнувшись.

Кэлхун остановил машину.

– С радостью отвезу вас назад и поеду один, – заявил он.

– Я должна ехать,– сказала она хрипло, уставившись на него. – Должна его увидеть. – За стеклами очков глаза ее казались большими и подозрительно влажными. – Я должна пройти через это, – закончила она.

Он рывком тронул машину с места.

– Надо доказать себе, что можешь стоять и смотреть, как распинают человека, – продолжала она. – Надо пройти через это вместе с ним. Я думала об этом всю ночь.

– Возможно, вы обретете более реальный взгляд на жизнь, – пробормотал Кэлхун.

– Ио что я чувствую, вам этого не понять. – Она отвернулась к окну.

Кэлхун пробовал думать только о Синглтоне. Он мысленно составлял его лицо, собирая отдельные черты, и всякий раз, как это ему почти удавалось, все вдруг рушилось, и он оставался ни с чем. Машину он вел молча, на отчаянной скорости, будто надеялся попасть колесом в выбоину, чтобы посмотреть, как девушка прошибет головой стекло. Время от времени она тихонько сморкалась. Они проехали миль пятнадцать, и дождь поутих, а потом совсем прекратился. Деревья по обеим сторонам шоссе почернели, а поля стали насыщенно-зелеными. Кэлхун подумал – территорию больницы он узнает сразу, едва та покажется.

– Христу пришлось терпеть это всего три часа, – сказала вдруг девушка звенящим голосом, – а он останется здесь до конца жизни.

Кэлхун посмотрел на нее сердито. По ее щеке пролегла мокрая полоска. Он возмущенно отвернулся.

– Если вам это не под силу, – сказал он, – еще раз предлагаю: я отвезу вас домой и вернусь сюда один.

– Один вы не вернетесь, – сказала она, – и мы уже почти на месте. – Она высморкалась. – Пусть он знает, что кто-то на его стороне. Я хочу сказать ему об этом, чего бы мне это ни стоило.

Сквозь гнев он осознал страшную вещь: ведь ему придется что-то сказать Синглтону. Что сможет он сказать в присутствии этой девицы? Она разрушила то, что сближало их.

– Надеюсь, вы понимаете, мы едем, чтобы послушать, – взорвался он. – Я проделал весь этот путь не для того, чтобы глядеть, как вы поражаете Синглтона своей мудростью. Я приехал, чтобы выслушать его.

– Нам надо было взять магнитофон,– воскликнула она, – тогда его слова остались бы у нас на всю жизнь!

– Вы ровно ничего не смыслите, – заявил Кэлхун, – если полагаете, что к такому человеку можно приступиться с магнитофоном.

– Стойте! – взвизгнула она, наклоняясь к ветровому стеклу. – Вон там!

Кэлхун, нажав ногой на тормоз, испуганно поглядел вперед.

Едва приметное пятно низких зданий густой засыпью бородавок показалось на холме справа.

Кэлхун растерянно сидел за рулем, а машина, словно по своей воле, повернула и направилась к воротам. Буквы «Государственная больница Квинси» были выбиты на бетонной арке, под которой она прокатилась тоже как бы сама собой.

– «Оставь надежду всяк сюда входящий», – пробормотала девушка.

Им пришлось затормозить примерно через сто ярдов от въезда, чтобы пропустить толстую няньку в белом чепце, которая переводила через дорогу вереницу беспокойных больных, похожих на престарелых школьников. Какая-то женщина с торчащими зубами, в ярком полосатом платье и черной вязаной шапочке грозила кулаком, а некто лысый энергично махал руками. Иные злобно поглядывали на машину, продолжая ковылять друг за другом по газону к другому зданию. Потом машина покатила дальше.

– Остановите перед главным корпусом, – распорядилась Мэри Элизабет.

– Нам не разрешат повидать его, – пробормотал Кэлхун.

– Конечно, если этим будете заниматься вы, – сказала она. – Остановите машину и выпустите меня. Я все устрою.

Щека ее высохла, голос был деловит. Он остановил машину, Мэри Элизабет вышла. Он наблюдал, как она входит в здание, и с мрачным удовлетворением думал, что скоро из нее вырастет настоящее чудище: ложный интеллект, ложные эмоции, максимальная работоспособность – все говорило о том, что из нее выйдет солидный и дотошный доктор философии. Еще одна вереница больных потянулась через дорогу, кто-то ткнул пальцем в его машину. Кэлхун, не глядя, чувствовал, что за ним наблюдают.

– А ну давай назад, – послышался голос няньки.

Он поднял глаза и вскрикнул. Чье-то кроткое лицо, обвязанное зеленым полотенцем, улыбалось в окне машины беззубой, но страдальчески нежной улыбкой.

– Пойдем, пойдем, голубчик, – сказала нянька, и лицо исчезло.

Кэлхун торопливо поднял стекло, и сердце у него защемило. Перед ним встало страдальческое лицо человека в колодках, чуть разные глаза, большой рот, открытый в тщетном, сдавленном крике. Оно пригрезилось ему всего лишь на миг, но когда исчезло, то пришла уверенность, что встреча с Синглтоном заставит его самого перемениться, что после этой поездки наступит какой-то странный покой, о котором он, Кэлхун, прежде и не помышлял. Минут десять он просидел с закрытыми глазами. Он знал – откровение близко – и напрягал все силы, чтобы быть к нему готовым.

Дверца вдруг распахнулась, и девушка, согнувшись, села с ним рядом. Она была бледна, с трудом переводила дыхание. В руках она держала два пропуска и показала ему вписанные туда имена: Кэлхун Синглтон – на одном и Мэри Элизабет Синглтон – на другом. Они посмотрели на пропуска, потом друг на друга. Оба, кажется, ощутили, что их общее родство с Синглтоном неизбежно предполагало и родство друг с другом. Кэлхун великодушно протянул руку. Она пожала ее.

– Он в пятом корпусе слева, – сказала она.

Они подъехали к пятому корпусу и поставили машину. Здание было такое же, как и другие, – низкое, из красного кирпича, с зарешеченными окнами – только фасад забрызган чем-то черным. Из одного окна свешивались две руки. Мэри Элизабет открыла бумажный мешок и стала вынимать из него подарки. Она привезла Синглтону коробку конфет, блок сигарет и три книги: «Так говорил Заратустра» из серии «Современная библиотека», «Восстание масс» в дешевом издании и тоненький нарядный томик стихов Хаусмана. Сигареты вместе с конфетами были переданы Кэлхуну, а сама она взяла книги. Выйдя из машины, она двинулась вперед, но на полпути к двери остановилась и, прикрыв рот рукой, пробормотала:

– Не могу!

– Ну, ну, – сказал Кэлхун мягко, слегка подтолкнул ее, и она двинулась дальше.

Они вошли в застланный линолеумом, замызганный холл; какой-то странный запах, подобно невидимому надзирателю, встретил их уже на пороге. За конторкой, напротив двери, сидела щуплая испуганная нянька; глаза у нее так и бегали, будто она ждала, что ее вот-вот стукнут в спину. Мэри Элизабет вручила ей оба зеленых пропуска. Та посмотрела и тяжело вздохнула.

– Вот туда, там подождите. – В ее усталом голосе звучало что-то обидное. – Его надо подготовить. Дают тоже эти пропуска! Откуда им знать, что здесь у нас творится?! Да и врачам наплевать. А по мне, с теми, кто не слушается, и свидание давать не надо.

– Мы его родственники, – сказал Кэлхун. – Мы имеем полное право с ним видеться.

Нянька беззвучно захохотала и вышла, что-то ворча себе под нос.

Кэлхун снова подтолкнул девушку, они вошли в приемную и сели рядом на огромный черный кожаный диван, против которого, на расстоянии пяти футов, стоял точно такой же. Больше в комнате ничего не было, только в углу примостился шаткий стол, и на нем – белая пустая ваза.

Зарешеченное окно отбрасывало к их ногам квадраты тусклого света. Казалось, вокруг царит напряженное безмолвие, хотя в доме было совсем не тихо. Где-то вдали не смолкали стенания – звук был слабый, унылый, как уханье совы; с другого конца здания слышались взрывы смеха. А рядом за стеной, с регулярностью механизма, тишину неотступно и монотонно нарушали проклятия. Каждый звук, казалось, существовал сам по себе.

Молодые люди сидели рядом, словно в ожидании чего-то очень для обоих важного – женитьбы или надвигающейся смерти. Казалось, они уже соединены – так предрешено заранее. В один и тот же миг они сделали непроизвольное движение, будто собирались бежать, но было слишком поздно. Тяжелые шаги послышались где-то у самой двери, и механически повторявшиеся проклятия обрушились на них.

Синглтон повис на двух здоровенных санитарах, как паук. Ноги он поднял высоко над полом, заставив санитаров себя нести. От него-то и исходили проклятия. Он был в больничном халате, завязанном сзади, на ногах – черные ботинки с вынутыми шнурками. Черная шляпа – не такая, как носят в деревне, а черный котелок – придавала ему вид гангстера из кинофильма. Санитары подошли к незанятому дивану сзади и через спинку бросили на него Синглтона; потом, не выпуская его из рук, одновременно с разных сторон обошли диван и, расплывшись в улыбке, сели по бокам Синглтона. Их можно было принять за близнецов: хоть один был блондин, а другой лысый, выглядели они совершенно одинаково – воплощением добродушной глупости.

Между тем Синглтон, буравя Кэлхуна зелеными, слегка разными глазами, завопил:

– Чё те надо? Выкладывай! Мне время дорого.

Глаза были почти те же, как на фотографии в газете, только в их пронзительном мерцании было что-то злобное.

Кэлхун сидел как загипнотизированный. Минуту спустя Мэри Элизабет проговорила медленно, хриплым, чуть слышным голосом:

– Мы пришли сказать, что понимаем вас. Синглтон перевел пристальный взгляд на нее, и вдруг глаза его застыли, как глаза жабы, заметившей добычу. Казалось, шея у него раздулась.

– А-а-а! – протянул он, словно бы заглотнув нечто приятное. – И-и-и!

– Не заводись, папаша, – сказал лысый.

– Дай-ка посидеть с ней. – И Синглтон выдернул руку, но санитар тут же снова схватил его за рукав. – Она знает, чего ей надо.

– Дай ему посидеть с ней, – сказал блондин. – Это его племянница.

– Нет, – сказал лысый. – Держи его. Чего доброго, скинет халат. Ты ж его знаешь.

Но другой уже выпустил руку Синглтона, и тот подался вперед, к Мэри Элизабет, пытаясь вырваться. Глаза девушки застыли. Синглтон зазывно посвистывал сквозь зубы.

– Ну-ну, папаша, – сказал блондин.

– Не всякой девушке такое везение, – пыхтел Синглтон.– Послушай, сестричка, со мной не пропадешь. Я в Партридже хоть кого обскачу. Там все мое, и гостиница эта тоже. – Рука его потянулась к ее колену.

Девушка приглушенно вскрикнула.

– Да и везде все мое, – задыхался он. – Мы с тобой друг другу под стать. Они нам не чета, ты королева! У меня ты на рекламе красоваться будешь.

Тут он выдернул вторую руку и рванулся к девушке, но санитары кинулись за ним. Мэри Элизабет приникла к Кэлхуну, а тем временем Синглтон, проворно перепрыгнув через диван, стал носиться по комнате. Расставив руки и ноги, санитары с двух сторон пытались схватить его и почти поймали, но он скинул ботинки и прыгнул прямо на стол; при этом пустая ваза полетела на пол.

– Погляди, девочка! – вопил Синглтон, стягивая через голову больничный халат.

Но Мэри Элизабет стремглав бросилась прочь. Кэлхун – за ней, он едва успел распахнуть дверь, не то девушка непременно бы в нее врезалась. Они забрались в машину, и Кэлхун повел на такой скорости, будто вместо мотора работало его сердце; но хотелось ехать еще скорее. Небо было белесое, как кость, и глянцевитое шоссе растянулось перед ними, как обнаженный нерв земли. Через пять миль Кэлхун съехал на обочину и в изнеможении остановился. Они сидели молча, глядя перед собой невидящими глазами, потом повернулись и посмотрели друг на друга. Им бросилось в глаза сходство с «родственником», и они вздрогнули, отвернулись и снова посмотрели друг на друга, будто, сосредоточившись, могли увидеть образ более терпимый. Лицо девушки показалось Кэлхуну отражением наготы этого неба. В отчаянии он потянулся к ней и вдруг застыл перед крохотным изображением, которое неотвратимо встало в ее очках, явив ему его сущность. Круглое, наивное, неприметное, как одно из звеньев в железной цепочке, это было лицо человека, чей талант, пробивавшийся сквозь все преграды,– устраивать праздник за праздником. Подобно отменному продавцу, талант этот терпеливо ждал, чтобы заявить на него свои права.

ЗАЧЕМ МЯТУТСЯ НАРОДЫ 1

У Тилмана случился удар в столице штата, куда он поехал по делам, и две недели он пролежал в больнице. Тилман не помнил, как «скорая помощь» привезла его домой, а вот его жена запомнила всё. Она два часа просидела на откидном сиденье у ног Тилмана, не спуская глаз с его лица. Казалось, только левый, закатившийся глаз приютил его прежнего. Глаз пылал от ярости. А все прочее на лице приготовилось к смерти. Возмездие было грозным, и, ощутив его, жена Тилмана почувствовала удовлетворение. Возможно, беда приведет Уолтера в чувство.

Вышло так, что к их возвращению дочь и сын оказались дома. Мэри-Мод приехала из школы, даже не заметив, что следом едет «скорая помощь». Она вышла из машины – крупная тридцатилетняя женщина с круглым детским лицом и рыжими волосами, скрученными в невидимой сетке на макушке, – поцеловала мать, посмотрела на Тилмана и вздохнула; затем, помрачневшая, но деловитая, двинулась за санитаром, пронзительным голосом объясняя, как пронести носилки по ступеням. «Вылитая учительница, – думала ее мать. – Учительница с головы до пят». Когда первый санитар поднялся на крыльцо, Мэри-Мод распорядилась властным тоном, которым командовала детьми:

– Встань-ка, Уолтер, отвори дверь.

Уолтер сидел на краешке стула, поглощенный происходящим, заложив пальцем книгу, которую читал до появления «скорой помощи». Он поднялся, распахнул дверь и, пока санитары поднимали косилки по ступеням, всматривался, завороженный, в отцовское лицо.

– Приветствую, капитан, – сказал он, неуклюже отдавая честь.

Разгневанный глаз, похоже, заметил его, но знака, что узнал, Тилман не подал.

Садовник Рузвельт, которому выпало стать сиделкой, застыл в дверях, ожидая. Он надел белый пиджак, припасенный для особых случаев. Склонившись, он не сводил глаз с носилок. Красные прожилки выступили на его глазах. Затем в какой-то миг слезы хлынули, заблестев на черных щеках, точно капельки пота. Тилман слабо шевельнул здоровой рукой. Это был единственный знак признательности, адресованный кому-то из близких. негр пошел за носилками в дальнюю спальню, хлюпая носом, словно его кто-то ударил.

Мэри-Мод пошла указывать путь санитарам. Уолтер с матерью остались на крыльце.

– Дверь закрой, – велела она. – Мух напустишь.

Она не сводила с него глаз, выискивая на его широком вялом лице хоть малейший признак, что ощущение важности происходящего тронуло его, какое-то чувство, что он решил взять себя в руки, что-нибудь сделать. Она бы обрадовалась, даже если бы он наделал ошибок, перевернул все вверх тормашками, лишь бы сделал хоть что-то… Но ясно было, что ничего не изменилось. Он смотрел на нее, глаза чуть поблескивали за стеклами очков. Уолтер тщательно изучил лицо Тилмана, отметил слезы Рузвельта, смущение Мэри-Мод, а теперь разглядывал ее, оценивая, как она все воспринимает. Она поправила шляпку, догадавшись по его взгляду, что та сползла на затылок.

– Носи лучше так, – заметил он. – Кажешься нечаянно отдохнувшей.

Она нахмурилась, стараясь выглядеть как можно строже.

– Теперь тебе за все отвечать, – произнесла она хриплым, решительным голосом.

Он застыл с полуулыбкой и ничего не ответил. «Точно промокашка, – подумала она, – все впитывает, ни капли не выпускает». Казалось, она смотрит на незнакомца, укравшего родные черты. У него была та же уклончивая адвокатская улыбочка, как у ее отца и деда, такая же тяжелая челюсть, тот же римский нос, такие же глаза – не синие, не зеленые, не серые; и он тоже скоро облысеет. Ее лицо помрачнело еще больше.

– Тебе надо взять все в свои руки и управляться тут, – сказала она, – если хочешь остаться.

Уолтер больше не улыбался. Внезапно посмотрел на нее хмуро, бесстрастно и перевел взгляд на то, что было у нее за спиной, – лужайку, четыре дуба, далекую черную линию деревьев и пустое вечернее небо.

– Я думал, это мой дом, – сказал он, – но теперь не уверен.

Ее сердце сжалось. Ей внезапно открылось, что он бездомен. Бездомен здесь и где угодно бездомен.

– Конечно, это дом, – сказала она, – но кто-то же должен им управлять. Кто-то должен заставить этих негров работать.

– Я не могу заставить негров работать. Вот на это я точно не гожусь.

– Я тебе объясню, что делать.

– Ха! – сказал он. – Это уж ты точно умеешь. – Его полуулыбка вернулась. – Ты-то своего всегда добьешься. Ты рождена, чтобы управлять. Случись у старика удар десять лет назад, нам лучше было б уехать отсюда. Ты и обоз колонистов через пустоши проведешь. И банду остановишь. Ты последняя из девятнадцатого века, ты…

– Уолтер, ты мужчина. Я всего лишь женщина.

– Женщина твоего поколения, – сказал Уолтер, – лучше, чем мужчина моего.

От ярости ее губы сжались, голова чуть заметно тряслась.

– Постыдился бы говорить такое! – прошипела она. Уолтер опустился на стул и раскрыл книгу. Его лицо чуть порозовело.

– Единственное достоинство моего поколения, – произнес он, – в том, что оно не стесняется сказать о себе правду.

Он погрузился в чтение. Разговор был окончен.

Она застыла на месте, окаменевшая, не сводя с него наполненного отвращением взгляда. Ее сын. Единственный сын. Его глаза, его лоб, его улыбка хранили семейные черты, но под ними скрывался человек, не похожий на всех, кого она знала. В нем не было невинности, не было добродетели, не было убежденности в грехе или предопределении. Человек, сидящий перед ней, судил добро и зло бесстрастно и видел в каждом вопросе столько граней, что не мог сойти с места, не мог трудиться, не мог даже заставить работать черномазых. И в этот вакуум могло проникнуть зло. «Бог знает, – подумала она, затаив дыхание, – бог знает, что он способен натворить!»

За свою жизнь он ничего не сделал. Уолтеру уже было двадцать восемь, и, как ей казалось, интересовался он исключительно всяким вздором. Он походил на человека, который ожидает крупного события и не может взяться за дело, потому что его все равно неизбежно отвлекут. Поскольку он постоянно бездельничал, она было решила, что он хочет стать художником, философом или кем-то таким, но ошиблась. Он не хотел писать ничего под своим именем. Он развлекался, посылая письма в газеты и людям, с которыми не был знаком. Прикрываясь разными именами, писал незнакомцам. Это был нелепый, жалкий, презренный порок. Ее отец и дед были порядочными людьми, но мелкие пороки они презирали больше, чем крупные. Они знали, кто они такие и за что отвечают. Было невозможно сказать, что знал Уолтер и какие у него взгляды. Он читал книги, не имевшие отношения к тому, что важно в наши дни. Часто, следуя за ним, она находила какой-нибудь странный подчеркнутый отрывок в книге, которую он где-то бросил, и приходила в полное недоумение. Один абзац, который она обнаружила в книге, оставленной в уборной на втором этаже, зловеще преследовал ее.

«Любовь должна быть наполнена гневом», – так начинался отрывок, и она подумала: «Верно, у меня так и есть». Гнев ее никогда не покидал. А дальше говорилось: «Раз ты презрел мою просьбу, – возможно, выслушаешь предостережение. Что ты делаешь в доме своего отца, о изнеженный воин? Где твои бастионы и траншеи, где зима, проведенная на передовой? Внемли! Трубный зов раздается с небес! Смотри, как наш Полководец шагает в доспехах среди облаков, дабы покорить весь мир. В устах нашего Царя обоюдоострый меч, разящий все на пути. Пробудись же ото сна, ступай на поле брани! Оставь тень и взыскуй солнце».

Она пролистнула назад – посмотреть, что читает. Это было послание Святого Иеронима, укоряющего Гелиодора за то, что тот покинул пустыню. В примечании говорилось, что Гелиодор входил в прославленную группу учеников Иеронима в Аквилее в 370 году. Он последовал за Иеронимом на Ближний Восток с намерением вести отшельническую жизнь. Они расстались, когда Гелиодор продолжил путь в Иерусалим. В конечном счете он вернулся в Италию и позднее стал почтенным священнослужителем, епископом Альтинским.

Вот именно такое он и читал – то, что в наши дни лишено всякого смысла. Но тут до нее дошло, неприятно поразив, что Полководец с мечом во рту, карающий всех на своем пути, был Иисусом.