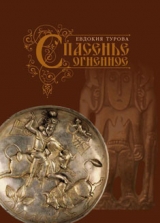

Текст книги "Спасенье огненное (сборник)"

Автор книги: Евдокия Турова

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

А князю московскому удивительны и необходимы были мужики вятские. Настолько необходимы, что после падения Хлынова Василий III множество народу из Вятки переселил под Москву. В результате паровая система земледелия пришла в Подмосковье, резко поднялась урожайность, в целом вятичи принесли оживление сельской жизни. (Эти исторические факты отмечены в трудах В. Похлебкина.)

Был издан ряд указов, касающихся устройства Вятки. Было разрешено свободное заселение вятских земель, началось активное монастырское строительство. И самому крупному монастырю – впоследствии Свято-Трифоновскому – были отданы именно те самые земли, земли вятского междуречья.

Трифон Вятский – основатель монастыря – был деятельным миссионером и активно искоренял язычество во вверенных ему землях. Крестьяне стали собственностью монастыря, на них легли основные труды по его строительству.

Федоровская церковь в г. Вятке (Кирове)

Следует сказать, что сведений и документов о начальном периоде строительства монастыря крайне мало. Поэтому здесь можно руководствоваться только косвенной информацией. В 30-50-х годах XVI века в вятских городах произошли народные волнения, вызванные непомерными поборами и злоупотреблениями московских наместников. Москва пошла на уступки. Города получили «губные грамоты», устанавливавшие выборное управление. Первую «губную грамоту» получил город Слободской в 1540 году. Остальные города Вятской земли получили их через два года. В 1557 году вместо наместнического правления окончательно была введена земская система. Местное население вновь, как во времена Вятской общины, стало выбирать земских старост, слободчиков, губных голов, таможенных целовальников, сельских старост, сотских и др. Выборные городовые приказчики осуществляли полицейское руководство в городах. Вятка еще долго сохраняла черты средневековой «новгородской Америки».

Прекрасны вятские храмы, не забудем же и неисчислимый труд, вложенный в их строительство. Из песни слов не выкинешь: понуждение к этому труду стало причиной того, что вятские земли после присоединения к Москве на века стали бунташным краем, землей исхода.

Известны указы, касающиеся беглецов с вятских земель. «Бил мне челом игумен Спиридон, что из их сел из монастырских вышли крестьяне сей зимой. И я, князь великий, дал пристава… И где пристав мой их найдет в моих селах или в слободах, или в боярских селах и слободках, и пристав мой тех их крестьян монастырских опять выведет в их села, да посадит их по старым местам, где кто жил» (Указ Ивана III, 1467–1474, марта 23).

Беглецов велено было сыскивать повсеместно и «принуждать к сельскому труду». Куда бежали? Пустынные тогда пермские края, будущий Оханский уезд Пермской губернии – под боком.

Неуёмные созидатели, они начали искать новые места для поселений. И куда такой мужик ни придет, моментально плотинка насыпана, пруд накоплен. На плотинке – мельница, на пруду – гуси. Изба стоит, коровы с овцами пасутся. И рожь насеяна, и ребята наделаны. Ранее безлюдные или малонаселенные места стали наполняться народом, начали возникать новые житницы. Это юг Вятской губернии за Вяткой-рекой, юг Новгородской губернии, будущий Оханский уезд и земли по реке Ирень в будущем Кунгурском уезде будущей Пермской губернии.

История начертала им путь – тяжелейший. Впереди были триста лет раскола. Века странной тайны, темная пора страшных костров, гонений, яростная полемика, упорное противостояние. Раскол называют великой загадкой русской истории. Петр I с неописуемой яростью преследовал древлеправославие, видя в нем опасность распада государства по линии Москва – Новгород. Император не был религиозным фанатиком, а вот фанатиком сохранения единства право славных русских земель он был. Петр I «рубил окно в Европу», на запад. Ненавидевшее «воплощенного Антихриста» старообрядческое крестьянство хлынуло на восток, дойдя до Тихого океана. Непримиримые враги: великий Реформатор и великий Крестьянин, – повернувшись спиной друг к другу, в неистовом порыве движения развернули Московское княжество до размеров нынешней России.

Из Вятки на восток пошла не просто толпа беглецов. Это была прекрасно оснащенная мирная армия, спаянная внутренним единством. Великим крестьянином одарила история Россию. Крестьянин создал рожь вместе с паровой системой земледелия, вывел породы скота, жилище создал, сохранявшее семью в самые жестокие морозы. Устройство семьи, основы веры как спасенья – крепче цемента связывало людей воедино, делало неуязвимыми перед угрозами внешнего сурового северного мира. Самостояние свое мужик оберегал самым тщательным образом, не допуская крепостного ярма. Именно этот великий крестьянин и освоил Сибирь, научился хозяйствовать там, где раньше плуг не касался земли. Если бы не было сибирского хлеба, не было бы русской Сибири.

Неисчислимые исторические богатства оставили вятские мужики своим наследникам. Вот только видеть и ценить это богатство нас отучили. Все живут люди с головами, отвернутыми на Запад. Там-де и есть все самое ценное. Там-де и живут люди так, как следует жить. Свое-то, свое-то – вот оно, пока есть, а то уж и исчезло с лица земли, непознанным, неоцененным… Обернись, обернись, руку протяни!

Именно кержаки первыми проложили борозду на суровой земле Урала и Сибири, разведали дороги, дали хлеб строителям городов. Сибирь называет их «старожильческим населением», пришедшим в незапамятные времена. Русские крестьяне-первопроходцы нашли места, пригодные для сельскохозяйственного освоения, продемонстрировали способность выживать в самых тяжелых условиях. И не только выживать, но и «плодиться и приумножаться». Уральские и сибирские просторы были заполнены народом.

На всех просторах, занятых староверческой диаспорой, соблюдали строжайшую чистоплотность, не допускали чужого в дом, тщательно охраняли источники воды, исключали контакт с грызунами, понимали опасность случайных сексуальных связей. Именно этот карантинный комплекс позволил избегать распространения инфекций при контактах с разнообразными народами, населявшими уральские и сибирские леса. Этот мудрый народ не расчищал себе жизненное пространство уничтожением иноплеменных! Он пошел по пути само совершенствования.

Этот образ жизни был для кержака естественен, как дыхание, и столь же свят, как образа на божничке. По большей части простонародье одно от другого и не отличало: «Вера наша така», вот и все понимание. Отступление хоть на шажок единый вызывало в душе раскольника некий генетический ужас, предвидение неописуемой беды, немедленной гибели.

Нам, потомкам кержаков, нужно понять, что ни одна деталь образа жизни этих удивительных крестьян не была случайной, кем-то навязанной. Все родилось в темной глубине веков, все появилось спасения ради, в жесточайших исторических реалиях. Думаю, что там и кроются ответы на загадки старообрядчества, там сокрыта тайна старой мужицкой веры.

Казалось бы, как зеницу ока надо беречь такого крестьянина, трудолюбивого, плодовитого, грамотного, честного. Однако весь исторический путь кержаков – путь гонений. Их образ жизни, их вера, явившаяся для них спасеньем огненным, были оплотом существования, единственно возможным и не подлежащим ни малейшему изменению. Вот их впоследствии и назвали кержаками. Триста лет до раскола выплавлялся кержацкий характер… Все, чем так знаменит раскол, сложилось задолго до раскола. И не в Москве, а в Перми Великой и Вятке.

«Первостроителями и первыми жителями Перми были бежавшие с вятских земель крестьяне-староверы». Это писал архимандрит Палладий в книге «Обозрение Пермского раскола», вышедшей в 1863 году в Санкт-Петербурге. Никаких симпатий к староверам архимандрит Палладий не испытывал, более того, он был видным церковным деятелем, гонителем раскола. Просто в те времена никому в голову не приходило отрицать кровное родство Перми и Вятки, как это делается сейчас.

Расплескался народ вятской общины по всему Поволжью, Уралу и Сибири, таков был исторический процесс. Разные люди выбрали для себя разные дороги. Ушкуйники умчались в гребенские казаки. Часть крестьян пошла осваивать новые земли, сохранив в упрямом кержачестве вятскую вольность. А те, что остались, возвели прекрасные храмы. Основой жизни и тех, кто ушел, и тех, кто остался, стала православная вера – она вошла в их плоть и кровь, в ней они видели свое спасенье.

Удивления достойно то, сколь значимого исторического смысла полны их деяния. Какой мощный след в истории России оставила Вятская «народная держава». Наша древняя столица все там же, что и в средние века. Матушка-Вятка все так же обнимает Прикамье руками-реками… Вятский след на земле – неуничтожим… А на Международном фестивале исторических парусников бороздили волну Финского залива вятские ушкуи «Анфал» и «Тур»…

Слезы лиственницы

Часть первая

Срубленная лиственница долго-долго, годами, исторгает из своего тяжелого, каменно-твердого тела длинную медленную смолу. Говорят: лиственница плачет…

Смотри, Господи, – вот мы…

Мы уходим на дно памяти.

Научи нас дышать…

Б. Гребенщиков «Русский альбом»

Штофик с ядом и телица легкого поведения

В Пермской губернии водку не пьют. В Пермской губернии пьют кумышку. Вот во Франции есть коньяк, а в Перми – кумышка. И точно так же, как есть плохой коньяк, бывает и дрянная кумышка. Более того, в деревнях (на свадьбе особенно) можно глотнуть (и одного раза хватит!) кумышку с добавлением и табака, и мухоморов, и даже сушеного куриного помета. Это для экономии, чтоб гостям скорее в голову шибануло. Но если вы попробуете кумышку, очищенную на березовых углях, выдержанную в лиственничном бочонке, настоянную на травах и кедровых орехах, вы скажете: «Ну и пусть во Франции пьют коньяк! У нас есть кумышка!»

Господин Пьер Дюро, оханский уездный пристав, опрокинул стопку кумышки, совсем уж по-русски крякнул и заел впечатление соленым рыжиком.

– Выхлебат, сколь ни поставь. Обык он уже, Дуро-то. А не поставишь – ничё будто не понимат, глядит. Чё ему – немец.

– Не немец. Хранцуз.

– Да все одно – немец.

Как многие обрусевшие иностранцы, Дюро считал, что смотреть на Россию трезвыми глазами невозможно. Оказавшись двадцати лет от роду в русском плену, он, Пьер Дюро, дворянчик с юга Франции, жил в России уже тридцать лет.

Границу России, дабы одержать победу над ее древним деспотизмом, он переступил в должности батальонного командира наполеоновской армии. За ним следовали семнадцать повозок (добыча в Апеннинах), три кареты и две любовницы.

Он знал, что император Наполеон обещал даровать народам России конституцию и благо народа здесь отныне станет высшим законом. Конечно, война есть война, и привычный для народов уклад жизни теперь нарушен, но следующие поколения будут в тысячу раз более счастливыми. Ведь у них будет свобода!

При этом Пьер Дюро и другие французы считали, что за это благодеяние нужно платить хлебом, мясом, фуражом и что это невысокая плата. Но русские крестьяне так не считали. Они ничего не хотели платить за свою свободу, более того, сами охотно грабили богатые армейские обозы. В результате оказалось, что Наполеон покусился как на собственность крестьян (мясо, хлеб, фураж), так и на собственность помещиков, желая этих самых крестьян освободить. И тем, как ни парадоксально, сплотил противника.

Правда, какие-то московские староверы поднесли Наполеону хлеб-соль, мечтая получить равноправие в вере своей, какое он уже даровал протестантам Франции. Но взамен те же староверы вовсе не собирались давать ни мясо, ни хлеб и отбивались от фуражиров точно так же, как и вся прочая Россия.

Под Можайском батальон Дюро наскочил на засаду. Какие-то дикие, лохматые с визгом выскочили из леса, отряд переколотили, захватив все добро. Пьер Дюро лишился и повозок, и карет, и даже любовниц. Слава Богу, жив остался, увидел древнюю столицу Московии. В плен Дюро сдался сам. Когда он мысленным взором обернулся из Москвы назад, ужас объял его. Не помогли и воспоминания о славных битвах под Каиром, у пирамид, при Абукире. Простая, грубая смерть – вот что виделось французам в этом неописуемом пространстве, которое они так быстро оставили за спиной, когда шли к Москве. Наполеон, подобно ящерице, отрывающей хвост, бросил войско, предоставив русским самим решить, что делать с голодной и замерзающей толпой. За свою военную карьеру он это проделывал неоднократно, и хвост неоднократно отрастал.

Пьер Дюро знал, что русские убивают не всех пленных, что выжить можно, а там как знать… Быть может, император еще вернется.

Жительство ему определили в губернском городе с варварским именем Перм. Так в Москве сказали: Перм. В Перми он просидел в губернской канцелярии Министерства внутренних дел до самого указа, даровавшего ему свободу идти на все четыре стороны. У господина Дюро, обремененного к тому времени семьей, в кармане практически не было ни гроша. Ну, куда он тронется на склоне лет?! Постепенно пришло сознание, что Францию он уже не увидит. Дюро стал попивать. Для выхода в отставку по выслуге его отправили в уездный Оханск приставом. Чего только не бывает в жизни: в Оханске, кондовом староверческом краю, уездный пристав – француз!

Идеалы свободы позвали Дюро в далекую Россию: «колосс на глиняных ногах, народы которого только ждут нашего сигнала». А теперь он жандарм в самом, наверное, медвежьем углу этой России. Даже в Перми ему не было так трудно, как здесь. В Перми он хотя бы думал, что уже знает русский язык… Одно только и примиряло с действительностью: в деревнях возле Оханска жили старухи, мастерицы кумышку гнать. Примешь – и взгляд правильный. Взгляд на все. Ездить ему пришлось по деревням уезда. Обыски проводить. Надо же как-то описать, где был, что видел. Вот и пишет, как народ сказал: «Крестьянин Осип Усталов. Однодворный починок возле села Дебёсы. Изба еловая, облая, перед избою сенцы и клеть на подклете из заплоти. Крыша на самцах с охлупнем, причелины зашиты топорным тесом. Им же в одну тесицу крыта изба, а двор крыт скальем». Ну? Правильно, хлебнешь кумышки и все понятно. Еловая изба, облая. А какой ей еще быть-то?!

На Осипа Усталова приходил с жалобой житель соседней деревни Дебёсы Евсей Прокопьев. Уж по осени дело было. Заявил на Осипа, что тот сожительствовал с его, Евсея, телицею и что есть он, Осип, мерзопакостный греховодник. Все лето так творил этот страм, в чем есть свидетели – братовья Евсея. Осип греха не отрицал.

– Робят много, кормить нечем. Своя корова отелилася бычком. Куды подёшь? Но телицу я ничем не забижал, а даже иной раз кормил. А платить мне нечем.

Оная телица легкого поведения, осмотренная приставом, твердо стояла на всех ногах и глядела на Осипа кокетливо. Вреда никакого не усматривалось. За что платить?

– Пользовал Осип мою телицу все лето – пусть платит, – заявлял лапотный сутенер.

У бедолаги Осипа Усталова, и верно, изба была бедная, всего одна лошадь да одна корова, а малых ребят трое. Пришлось ему вынести церковную епитимью да сколь-то колотушек от Евсеевых братьев, разозленных тем, что все лето попусту время тратили на их с телицей шашни. Раздобревшую на греховном промысле телицу легкого поведения продали на ярмарке в Оханском, а дело, содержавшее два обыска и три допроса, Дюро закрыл. Вот такая тут, в деревне, служба.

Когда Пьер Дюро в первый раз заехал к староверам, он подумал было, что попал в другую страну. В Перми его сильно пугали этими знаменитыми русскими фанатиками. Он ожидал увидеть тут, ну-у, кого-то…, увидишь – мороз по коже. Зашел он в деревню Верхние Кизели. Небольшая деревня на берегу пруда, опрятна неописуемо. Мельницы: водяная на плотине и ветрянка крыльями крутит. Маленькая, теплая, хорошо устроенная вселенная в зеленой раме высоченного елового леса, прилепившаяся к подножию угора. Дома огромные, в домах чистота просто уже свирепая, все выскоблено и вычищено. Пьяных нет ни одного, никто не курит. Народ степенный, знай себе, робит. Попробовал Дюро осторожно выяснить в Оханске, в чем же тут проблема с этими староверами, но так ничего и не понял. Сложно это все, с двоеперстием, аллилуйей, сложно, да и не в этом дело. Не признают они официальную церковь, не платят за все крещения-венчания-отпевания, убыток от них? Какой убыток, если на них подать двойная, а недоимок нет.

Все до единого в Оханске знали, что покупать на ярмарке мед или муку лучше у этих самых раскольников. Мед уж точно будет без крахмала, а мука – без песка.

Непьющие, работящие, честные эти раскольники, а вот раздражают – и все! Не кланяются они, кроме Бога, никому, это раздражает. Еще то раздражает, что староверы – упертые законники. Ему полиция – в морду, а он ей – в закон. Очень раздражает. Да. И так сильно раздражает, что лучше никого не спрашивать. Дюро и сам заметил: спина у этих староверов прямая, как будто доска сзади приколочена. В присутствие такой зайдет, шапку сымет, а чтоб в пояс – никогда. Старовера, как белый гриб в лесу, ежели увидишь – уж ни с кем не спутаешь.

Соблюдать старинный русский обычай: не кланяешься – в рожу, – на трезвую голову Дюро так и не наловчился. После кумышки мог. А на трезвую голову никак.

Ездить-то приходилось частенько. Учителей, например, велели выловить. Поскольку был указ святейшего Синода: запретить крестьянам-староверам учить детей грамоте. На трезвую голову понять трудно: в XIX веке запрещать крестьянам учить детей?! Да за свой счет?! Остается только принять кумышки. Ну, ловят-ловят, поймают какого-нибудь мужика бородатого. Так у него на бороде-то не написано, что он учитель. А староверы – им же хоть кол на голове теши, как учили ребят, так и учат. Только сказывать им велят, что-де самоукой грамоту освоили.

Кстати, о бороде. Недоимки надо было собирать со староверов по налогу на бороду. На что, на что? Да на бороду! Со староверов брали налог на бороду еще с петровских времен. Почему с одного бородатого мужика налог берем, а с другого нет – это трезвому можно объяснить?

Но Пьер Дюро не склонен был ломать голову над русскими парадоксами. Как есть, так есть. И это было мудро с его стороны. Он довольно быстро обнаружил, что русские крестьянки так же, как и в Европе, обходятся совсем без нижнего белья, даже в мороз. И счел, что это удобно. До конца дней с улыбкой вспоминал Анисью. Ах, уж эта Анисья! Крепостная девка графини Строгановой, Анисья жила в прислугах в доме графского уездного землеустроителя Мезенгеля. Пьер Дюро считал русских крестьянок непривлекательными. Худощавые телом, жилистые, твердые, задубевшие в бесконечной работе. Но Анисья, с ее единственными на весь уезд пышными формами, сводила Пьера с ума. И не одного Пьера. В гостях у Мезенгеля много кто бывал…

Вот проверять, есть ли у староверок нижнее белье, Дюро не пробовал. Даже и на сильно пьяную голову. Поглядит, бывало, староверам в хмурые бороды и проверять раздумает. А и верно, зачем? И так ясно, что его нет. Вот вернется из поездки обратно в Оханск, заедет к Мезенгелю и проверит, не подарил ли Анисье какой-нибудь из судейских чиновников панталоны. Вот это, согласитесь, имеет смысл.

Однажды, приехав, увидел возле кабинета жену пономаря Троицкой церкви Вассу Поровщикову. Эта зловредная Анисья, заявила Васса, ее собиралась отравить. Дюро посмотрел на Вассу поверх очков: та глядела твердо. Мол, эта зловредная Анисья вымогала из пономаря деньги, угрожая в противном случае сообщить его преподобию о своем с пономарем сожительстве. (Эко удивился бы его преподобие, – подумал Дюро.) Ну? Ну, а когда пономарь ей денег не дал, подговорила церковную бабку Парасковью, чтобы та на праздник святых Петра и Павла позвала бы меня в гости и налила яду! Чтобы меня до смерти отравить и тем досадить пономарю. (Эко бы досадила, – подумалось опять Дюро.) Парасковья этот штофик с ядом в голбце спрятала да мне побежала сказывать.

Деваться некуда, надо писать протокол и заводить дело. У вызванной Анисьи дареных панталон не обнаружилось, и это привело пристава в благодушное состояние. От того, что она требовала с пономаря деньги, Анисья не отпиралась. «Сулился за деньги, а денег не дал!» Но отравления она не замышляла. И пристав склонен был ей верить: замышлять Анисье было нечем – весь строительный материал природа затратила на грудь и бедра оханской Венеры. Послал опять за Вассой. Откуда-де могла Анисья яду взять?! У той ответ готов: дал ей этого яду коновал из починка меновщиковского. Макару Меновщикову пономарь должен был пять рублей серебром с прошлой Пасхи. А туто у пономаря тятя помер и отказал ему в наследство корову, которую пономарь продал на Изосимовской ярманке. И оной коновал не одинова за деньгами приходил и грозился.

Дюро записал показания Вассы Поровщиковой, супруги пономаря, выпил кумышки, и суть дела стала ему ясна. В кои-то веки пономарь разжился с продажи коровы. Рублей двадцать выручил, да и попил с них изрядно. А тут обнаружились кредиторы в виде коновала и девки Анисьи. Вот Васса и решила одним ударом от них избавиться. Пьер Дюро думает: девка Анисья крепостная, ее выпорют. Ну и ладно бы. Но ее отправят в работы на Очерский завод Строгановых – уж это точно. Вызвал коновала. Не торопясь. Месяца через два. «Да, пономарь мне должен с прошлой Пасхи пять рублев серебром, но яду я не давал». И славненько. Обвинения есть, но не доказанные. Пристав с таким выводом отдает дело судье. Что уж на судью нашло – за прошествием времени судить трудно. Возвратил дело для проведения дополнительного расследования: а мог ли коновал дать яду; нет ли тут со стороны Вассы оговора?

Пришлось Дюро проводить обыск в деревне Меновщики. Он тут последний раз бывал проездом, с полгода тому назад, когда по всему уезду искали Золотую старуху. Будто бы девке крестьянской Пелагее десяти годов от роду из вотяцкой деревни было видение. С неба спустился столб огненный, а в том столбе Золотая старуха показалася. Пальцем грозит вот едак: пошто платья цветные носите! Спалите ете платья, огню предайте! И многие стали потом ту старуху видеть. Вроде бы обыкновенная баба идет, глянь – она. Самая она, Золотая старуха. Да все грозится, все грозится.

Боясь старухи этой, пятьдесят человек вотяков с семьями ушли спасаться в раскол. Может кто-то объяснить Дюро: где тут знак сменить верование и уйти?! И кого ловить? Слух? Дюро поражало то, что в существование этой Золотой старухи, или Золотой бабы, верили поголовно все. Вотяки чаще отмалчивались или говорили, что это Сорни-эква, жена бога ихнего, Войпеля. Она вотяков крестившихся ищет и делает зло. Поэтому лучше бежать и спасаться у староверов. У них вера старая, крепкая – оборонит. Образованная верхушка оханского общества читала в исторических журналах, что Золотая старуха, или Баба, – это многопудовая статуя из золота, коей вогулы и вотяки приносили дары и творили страшные кровавые обряды в ее честь. И коль скоро слух прошел, надо проверить, не притащили ли саму статую. Нагоняй был всему уездному начальству, ловили разных баб и старух, расспрашивали вотяков, но никого и ничего не нашли.

…В Меновщиках Дюро остановился, как всегда, в мирской избе возле деревни. Староверы так-то к себе никого чужого не пускали, а для всяких проверяющих была построена отдельная, мирская изба. Бабы ее чисто-начисто скоблили, на лавку кинут был соломенный тюфяк и в изголовье – подушка с сеном и травами: хмелем да душицей. Еще года два тому Дюро езживал в Меновщики к лекарю. Ну, ступило в поясницу, хоть волком вой. Присоветовали съездить к Савелью Клещеву. Называлось лечение у Савелья «чомор драть». Это не чомор драть, это с жизнью прощаться – вот что это было за лечение! Руки у мужика, и верно, как клещи пыточные: как вцепился да как начал мясо от костей отрывать! Треск, крики на всю деревню. Ад – вот что это такое было. Но поясница прошла. Как будто и вовсе в теле не стало никаких костей и только одна ангельская легкость.

На этот раз обыск был у коновала Макара Меновщикова. Тот, гордясь своим добром, докладывал: изба с пристеном, да против избы сенник на подклете, да возле сенника сенница на хлеве и огородец позади двора, огороженный заплотом с затворенными вереями. Пишем-пишем, пусть начальство поглядит, каково работы проделано. Ты все это обыщи-ка: и заплот, и вереи! Как ни странно, что-то Дюро все же у коновала нашел: какие-то травы, коренья, высушенных и растертых насекомых. «Всем этим лошадей больных пользую, а ядов не знаю», – так пояснил коновал, отдавая найденное в вещественные доказательства.

Проведя обыск, Пьер Дюро всегда шел отдохнуть в мирскую избу. Деревенская баба тащила жбан браги, пирогов с карасями на полотенце (жбан этот так и стоял в мирской избе, ни один старовер из мирской посуды пить не будет). Дюро, глядя на мордастую бабу, шевелившую при ходьбе пудовыми грудями, опять было задумывался, а есть ли у староверок нижнее белье, но быстро вспоминал здоровенного Макара, которому был по плечо. Брагу он у староверов пил с удовольствием. Это в Оханске на свадьбе у одного судейского он однажды наглотался какой-то вонючей гадости. Потом голова трещала, спросил: чем, мол, угостили-то так? Да у нас матушка помету куриного для крепости кидат, – таков был ответ. Вспомнить страшно. А эта бражка – совсем другая бражка. Это, скажу я вам, эликсир жизненный, а не бражка. Сколь ни пей, голова ясная, вот только ноги отказывают, а язык развязывается. И что характерно, язык у Дюро развязывается не русский, а французский. И он во дворе, идя к своей коляске, громко поет Марсельезу и по-французски растолковывает Макару Меновщикову кодекс Наполеона.

– Конешно, – соглашается тот. – Конешно!

– Да вы не русские! Вы, раскольники, чистоплотные, как немцы, такие же торгаши, как греки, и такие же скопидомы, как французы, считаете себя исключительным народом, как иудеи! Вы не подаете нищим!! Вы истовы в молитве, как протестанты, но, как говорят, это не вы начали церковную реформацию. У вас в России все вверх ногами.

– Конешно, это конешно!

– Великий Наполеон всегда придерживался широчайшей терпимости по отношению к французским протестантам; в годы его правления того, кто осмелился бы заговорить о возможности нарушения этого основного права человека, свободы вероисповедания, сочли бы сумасшедшим!

– Ну-у, конешно…

…Пьер Дюро и Макар – люди разных стран и разных народов – думали совершенно одинаково, но не знали об этом и не узнали никогда…

Вместе с полученными при обыске дополнениями следствие было закончено, и судья дело закрыл, так как недостаточно были уличаемы обвиняемые. Дело ушло в Пермь для проверки, и вскоре, через полгода, приходит оттуда весьма раздраженный вопрос: так был ли в штофике яд?! Ах ты, господи, да где ж штофик-то? Дюро вновь вызывает Вассу. Давай свой штофик. Васса притащила пустой штофик: вот тутока, де, и был яд, да весь высох. Штофик отправили в Пермь. Был ли яд в штофике, о том спросили современную участникам дела науку.

В аптечном управлении содержимое бывшего яда (кусочки и комочки) извлекли и, действуя на них щелочами, спиртами и царскою водкой, установили, что сии остатки представляют собой высохшие чернила. О чем был составлен отчет и отправлен в судебное присутствие с нижайшею просьбой оплатить труды, оцененные в пять рублей сорок пять копеек серебром. Что по этому поводу сказало начальство Дюро в Перми, осталось тайной. Пришло только указание эти пять рублей сорок пять копеек казне заплатить. Дюро объяснялся, что штофик подменен то ли Вассой, то ли коновалом, а выяснить это никакой возможности нет. И вся эта бодяга тянулась года два. Дюро платить не хотел и всячески пытался найти выход. В конце концов присудили эти деньги заплатить коновалу. Формулировка замечательная: потому как боле взять эту сумму не с кого.

На том дело о покушении на отравление было закончено. Вскоре крепостную девку Анисью упросил ему продать кто-то из проезжавших через Оханск приятелей управляющего Строгановским заводом. А Пьер Дюро так и занимался всяческими Золотыми старушками, телицами и мелкими, по бедности населения, кражами. Да, еще одно было занятие: сожительство проверять. Это похлеще будет, чем Бабу искать, которая из золота…