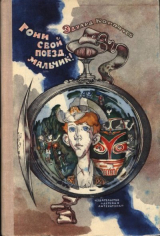

Текст книги "Гони свой поезд, мальчик! (сборник)"

Автор книги: Эдуард Корпачев

Жанр:

Детская проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)

Да, наверняка приятели уже и грустили: невозвратное время, десятилетняя даль, бойкая первая молодость…

А Борне Куприянович, похоже, то ли смежил глаза от сладких воспоминаний, то ли вздремнул на стуле.

И тогда Сапейко осторожно поднялся, поманил и его, Станика, за собою прочь из дому.

Куда могут путь держать машинисты? Куда их больше всего влечет в городах?

Они идут не на главные улицы своих Барановичей или Бреста, а на станцию, на вокзал. Здесь они орлы! Здесь им встречаются знакомые путейцы в шапках с червонными околышами, приветствуют их, окликают, спрашивают о жизни, о том, какие дела у отпускника, откровенно завидуют отпускнику и непременно твердят про путешествия, про рыбалку, про туристские базы.

Станик и не сомневался, что они окажутся на вокзале.

– Счастливые вы люди, – вздохнул Сапейко, когда они вдвоем появились на перроне. – Всю жизнь на локомотиве! Честное слово, хотелось бы мне завтра с вами…

– Да если бы в моих силах! – расстроенно подхватил Станик. – А может, что-нибудь удастся придумать?

– Может, что-нибудь и придумаем, – твердо пообещал Сапейко и, взяв под руки его, Станика, повел по перрону вдаль, где поменьше людей, где можно со стороны наблюдать за сутолокой, за отходящим поездом. И стал говорить очень заботливо: – Ты, Стасик, не пугайся сегодняшнего случая. А то теперь ждать будешь, как бы опять не пошел из буксы дым. Конечно, это грозило крушением. И это тебя будет держать в напряжении, в излишнем волнении. Такие случаи очень редки. Будь собран, внимателен, но только не запугивай себя ожиданием чего-то непредвиденного. Обещаешь?

И Станик, вновь превратившийся в Стасика, обретший нынче свое прежнее, детское, мальчишечье имя, трогательно подумал о том, как бывший машинист охраняет от волнений его, будущего машиниста. И это почему-то не снимает волнения, а еще больше волнует, заставляет стеснительно бормотать:

– Да, конечно, обещаю… Чего опасаться? Да и со мной первоклассный машинист…

– А его вся белорусская дорога знает!

Заговорщиками они ушли из дому, заговорщиками и вернулись. Потому что каждый с любовью высказался о машинисте, ожидавшем их.

Дома они обнаружили, что Борис Куприянович вовсе не намеревался лежать на диване, а уже листал книгу.

Долог белый день, да синий вечер подступает. Дом, в котором хотелось бы Станику жить, окружили сумерки, проникли и в квартиру, так что вскоре не различить было лиц мужчин. Лишь только накаляющиеся быстро огни сигарет то освещали чей-нибудь огрубевший, с показавшейся щетиною подбородок, то чертили метеоритами тьму квартиры. И в отсвете уличного электрического фонаря золотыми нитками горели корешки некоторых книг.

«Да, ведь завтра на Минск! – подсказал себе Станик и сощурился в темноте. – А Сапейко? Что он там придумает? Как все-таки получается: человек молод, человек любит локомотивы, но… Очки, контора, и прощайте все станции…»

И тут впервые простая мысль потрясла Станика: ведь вот ему сама в руки идет удача, такой завидный жизненный удел, предназначение, а другой человек лишь безнадежно мечтает об этом. Бывший машинист, хоть и остается в душе машинистом, уже никогда не будет машинистом! А он, Станик, еще накануне внушал себе спокойствие, а раньше, прежде, в стенах училища, городил в мыслях какую-то чепуху: всего два года помом, только два года помом, а потом прощай локомотив, потом в институт…

Странное противоречие! Постойте-постойте, дайте-ка разобраться…

– Да, ведь завтра на Минск! – его же, Станика, словами, но с каким-то намеком подсказал Сапейко и этим словно подвел черту нынешнему дню: тут же все стали укладываться на ночлег.

«Постойте-постойте, дайте-ка разобраться…» – не давал себе спать Станик, вдруг словно подведя теперь какую-то черту своей бывшей жизни, что-то отвергая и что-то утверждая. «Постойте-постойте…» И оказывалось, что волнение дня достигало своего пика теперь, когда день был на исходе. Не там, утром в депо, и не там, на перегоне, и не потом, когда мчались на всех парах к Барановичам, а теперь, теперь был пик волнения! И что причиною ему? Какая-то простая мысль: вот идет мне в руки удача, а я вроде неохотно, без особой радости принимаю ее. А бывший машинист Сапейко… А я…

«Постойте-постойте, дайте-ка разобраться!..»

И вот уже не нравилось ему в нем самом выработавшееся за легкие годы учебы чувство необычайной уверенности в себе, в своих способностях, в своей будущей работе. Не нравилась та честолюбивая мысль, являвшаяся ему нередко за три года учебы, будто такие, как он, украшают училище. Пускай бы так судили о нем другие, но только не он сам! И не нравилось, не нравилось даже то, как призывал он себя накануне к спокойствию.

«Вот Сапейко… – вновь и вновь твердил он впотьмах. – А я…»

Ночь словно начинала какой-то новый отсчет в его жизни. И виделось по-новому не только все прошлое, а даже завтрашнее, не прожитое. «Завтра на Минск!» – обнадеживал он себя и пытался придумать фантастический какой-то план, по которому в кабине тепловоза оказались бы вдруг все они трое, вместе с Сапейко. И по этому плану Сапейко вновь бы, пускай на краткое время рейса, почувствовал себя машинистом. Что, если?.. Нет, не годится. А если, допустим?.. Нет, тоже не годится…

Так, в бесконечных разговорах с самим собою, длилась ночь. Никто со Стаником не разговаривал, никто не возражал ему, никто с ним не советовался, а вот получалось так, словно слышал, слышал он голоса – и свой, и Сапейко, и Кулижонка. И даже не слышал, а просто припоминал эти голоса приятелей, еще не отзвучавшие для него.

Утром же начались поспешные сборы. Быстро, деловито подсели к столу все трое, такие сосредоточенные. Затем трое молчальников покинули дом и устремились к депо. А по пути встречалось немало таких же, как они, – в форменных путейских фуражках.

В депо, где они с Борисом Куприяновичем принимали тепловоз, осматривая все ходовые части, компрессоры, дизели, ремни, Сапейко томился чуть в стороне, и Станику казалось, будто Сапейко не терпится поскорее распрощаться с ними. Странно! Ведь так нелегко расставаться приятелям, и когда свидятся вновь – бог весть. А Сапейко вроде томится, скучает, куда-то торопится, что ли.

Но, взглянув еще разок на беспокойного в это утро Сапейко, Станик подумал, что бывшему машинисту очень трудно провожать счастливых машинистов в путь, потому он и хочет поскорее с глаз долой.

Ветошью Станик прочистил выхлопной коллектор, с которого осыпалась грязь, и вздохнул, опасаясь глядеть на Сапейко:

– Тепловоз готов к выходу на линию!

Вот тут и подстерегла троих самая тягостная минута расставания. Хороший человек этот бывший машинист, и в доме у него так хотелось бы пожить Станику еще день-другой, но пора в рейс, пора в рейс.

– Тебе, Стасик, еще всю жизнь на локомотивах, – с откровенной завистью сказал ему Сапейко, стискивая его за плечи. – Поезд твой, Стасик, еще только разбежался…

Затем и с Борисом Куприяновичем Сапейко обнялся.

Пора в рейс, пора в рейс! На Минск!

Из окна тронувшегося тепловоза Станик успел заметить, как тотчас же, перепрыгивая через голубоватые рельсы, поспешил куда-то прочь бывший машинист Сапейко. Эх, где его былая зоркость!

Чтобы не расстраиваться, он постарался не думать о Сапейко, хоть в это время, пока не подцепят состав, не думать о нем.

А затем, когда повели они с Борисом Куприяновичем громыхающие вагоны с разным добром, он вновь посочувствовал молодому, но уже бывшему машинисту, которому осталось провожать поезда, встречать да провожать.

Вновь, как вчера, был ясный день, рельсы на солнце сверкали и казались то зеркальными, то позлащенными, и так бил по лицу, если высунуться из окна, сильный, струистый ветер, пахнущий медом, цветами. И бежали вдоль насыпи разноцветные ручьи цветов. То фиолетовый ручеек, то багряный, то голубой;, то белый, то лимонный. И вдруг яблоневая, в белом кружеве, роща, и вдруг серые, тесовые или багровые, жестяные крыши домов, а окна, стены скрыты зелеными ветвями.

В кабине тепловоза он то и дело посматривал на манометры, заглядывал через плечо Бориса Куприяновича на приборную доску. И то ли получилось так, то ли Борис Куприянович нарочито дождался и позволил ему заметить, что масло нагрелось выше нормы. «Охладить!» – тотчас спохватился он. Открыл вентилятор холодильника, открыл жалюзи, остудил масло.

«Тут гляди да гляди! – настораживался он, а потом даже гордился: – Иначе машинисту одному трудно. Иначе зачем у машиниста пом?»

Станции, будки стрелочников, скворечники, телевизионные антенны, виадуки – все промелькнуло, уже знакомое по первому рейсу, и все-таки новое, потому что новая была дорога. На Минск, на Минск!

И вот замечал он по себе, как опасается непредвиденной задержки, и вот замечал по напряженному, замкнутому лицу машиниста, как словно бы и тот готов к очередному приключению…

Но рейс был как рейс: ехали, стояли на путях, снова ехали, снова стояли, снова в путь, пока не открылась глазам товарная станция Минска.

И уже привычные дела: доставить состав, отцепиться, направиться в депо, сдать локомотив другой бригаде. Минск!

Не успели они с Борисом Куприяновичем перейти через рельсы, как вдруг Станик первый заметил там, на асфальте, знакомого машиниста, бывшего машиниста, который улыбался и глядел с превосходством, ожидая их. Но ведь это не Барановичи, а Минск! И как удалось бывшему машинисту обогнать их в пути до Минска?

Тут и Борис Куприянович заметил приятеля, всхохотнул, удивленно и покачал головой. А Станик догадался, что Сапейко наверняка скорым поездом прибыл в Минск. Пока он, Станик, строил всяческие планы в ночных потемках, предполагая, как бы устроить для Сапейко счастливый совместный рейс, бывший машинист тоже затевал свой план. И если рассудить, все равно они втроем, все вместе, в один и тот же день, прибыли в Минск!

– Да ты же настоящий машинист, Казька! – с восхищением сказал Борис Куприянович, протягивая приятелю обе руки.

– Я в отпуске, я сам распоряжаюсь свободным временем, и я тоже привел свой поезд в Минск, если хотите знать, – заносчиво отвечал Сапейко. А уже через мгновение спрашивал у него, у Станика: – Как рейс? Все благополучно?

«Какое там два года помом! – любуясь этим машинистом, возражал себе Станик. – Вон какие у меня приятели машинисты! Сапейко! Борис Куприянович! А я… А что я? Да я тоже! Да ведь мой поезд только разбежался, как сказал Сапейко…»

Не в лад, не слушая друг друга, они восклицали, они посмеивались, они брели, натыкаясь на людей, по асфальту, – трое машинистов. Теперь сутки отдыха в Минске, целые сутки в столице, и столько будет переговорено обо всем днем, когда будут они втроем праздновать свою дружбу, и столько будет переговорено о Бресте, о крепости, об уроках мужества и потом, вечером, в гостинице, куда с улицы будет доноситься в распахнутое окно шорох шагов, табачный дым, мимолетная музыка из транзисторов, свежий, ночной запах липовой листвы…

Запасной ключик

1

Что творится с ним, Толей Зыбченковым, и отчего такая радость? Ведь никакой он пока не знаменитый слесарь, просто первокурсник профессионально-технического училища. А вот никак не побороть в себе уверенности, будто это не мастерская, а заводской цех, будто ребята в черных беретах, наклонившиеся над своими тисками, тоже незаменимые слесари. «Цех, – сказал себе Толя, – мой первый цех!»

И на мгновение Толя Зыбченков, положив на верстак железную сизоватую, почти законченную им головку молотка, оглядел с улыбкой всю эту большую слесарную мастерскую, уставленную верстаками и пахнущую уксусом. И Толе показалось, что мастер Павел Сергеевич Невидицын тоже улыбнулся.

Подбросив на ладони почти законченный молоток, Толя вновь зажал его в тиски, вновь взялся за напильники. Помнить, помнить надо, что скоро соревнования в группе, что скоро все юные слесари-инструментальщики будут крепко жать руку того, кто окажется лучшим слесарем, будут смотреть с обожанием, точно поражаясь: с нами учился парень, с нами рубил на занятиях металл, а стал первым…

Как меняемся мы! Еще в школе, год-другой назад, Толя так жаждал, чтобы его, маленького, по-спортивному ловкого, верткого, пропеченного солнцем за долгое лето, одноклассники находили самым загорелым, в этом признании и состояла вся его утеха. А теперь совсем другая, серьезная и пока недостижимая цель заставляла так опилить молоток, чтобы молоток этот выглядел красивее, точнее, законченнее других.

Но время еще есть, и надо оглаживать выпуклые формы молотка напильником, слизывать напильником микроскопическую стружку, ласковой и твердой ладонью находить неточную линию и добиваться, чтоб невзрачный кусок металла превратился в молоток. И знать, что уже на всю жизнь дружны руки со всем тем слесарным инструментом, который скупо блеснет, едва откроешь крышку плоского инструментального ящика: и с кернером, и с плоскогубцами, и с штангенциркулем, и с гаечным ключом, и с плашкодержателем, и с раздвижным воротком, и с зубилом. А напильники! Каких только нет у слесаря! И круглые, и ромбические, и грубые драчевые, и личневые, и отделочные, и бархатные, и надфили…

Толя подгонял себя неслышным возгласом: «Хорош молоточек! Настоящий молоток!» И то приближал к серым сосредоточенным глазам тускловатый, цвета рыбьей чешуи, молоток, то смахивал с разрумянившегося лица пот, то поднимал угловатые скобочки бровей кверху. Ему даже очень хотелось лизнуть металлическую отшлифованную плоскость. Все казалось прекрасным сейчас: мастерская, мастер Павел Сергеевич, еще не пожилой, но с такими глубокими морщинами на лице, и лохматые ребята, и своя начинающаяся рабочая жизнь в этом самом первом цеху…

Изредка Толя посматривал на ребят, на лучшего дружка своего Славу Шулея, нервного, горячего. Посматривал и на соседа по верстаку, высокого и сутуловатого Гришку Белобродова, у которого росли такие жесткие курчавые волосы, что берет у него то и дело съезжал на макушку. И если эти двое – Славка и Гришка – отвечали добрым и спокойным взглядом, то в глазах других ребят он вдруг ловил нетерпение. И тогда спохватывался, разглаживал скобочки бровей, вновь брался за молоток.

– Друг! – крикнул Гришка Белобродов, подступаясь к нему со своим игрушечным, невероятно уменьшившимся молотком. – Опиливаю, опиливаю… И уже не пятьсот в нем грамм, а двести. Хочу правильно опилить, а все не так. И уже такой маленький мой молоток. А у тебя всегда вон как здорово получается! Ты, наверное, знаешь какую-нибудь тайну мастерства… Знаешь ведь? Верно говорю?

– Конечно! – весело подхватил Толя и, усмехнувшись, уже всерьез посоветовал Гришке еще поработать бархатным напильником, терпеливее и точнее обрабатывать металл.

Тут он взглянул на Невидицына, словно опасаясь, что мастер, настоящий знаток слесарных тонкостей, нетерпеливо вскинет голову и с интересом посмотрит на него.

Меняя напильники, скобля и скобля ими по металлу, Толя прикидывал мысленно, успеет ли до перерыва сдать мастеру обласканный руками молоток. Еще раз оглядев отверстие для деревянной рукоятки, это овальное оконце, сердито одернул себя: «Чего спешить? Надо это оконце как следует, чтоб до минимума совпадало… Еще целый час впереди!»

И когда звонок заставил всех повалить из мастерской, Толя так и вышел в тоннель коридора с зажатой в руке серебристой головкой молотка.

Веселились, посмеивались черные береты, фланелевые пестрые рубашки навыпуск. И лишь насторожила Толю рассеянная усмешка на круглом лице Славки Шулея, какое-то непривычное для того виновато-грустное выражение. Нет, не сейчас, а позже Толя поймет, что мучает Славку, отчего таким грустным выглядит независимый Славка Шулей. Но еще целый час, едва звонок опустошит галдящий коридор, будет Толя, оглаживая да оглаживая безупречный молоток напильником, посматривать в ту сторону, где кланяется своему верстаку Славка. И догадка станет болью, и непонятная вина уже начнет беспокоить Толю. Как будто и вправду есть несправедливость в том, что Славкина мать опять слегла, а его, Толины, мать, отец еще не старые и не хворые, инженеры на «Сельмаше», и вот смогли подарить ему великолепный, лаком сверкающий мотоцикл. Все они – мать, отец, мастер Невидицын – вместе учились в этом самом училище, в ремесленном, в ту пору, когда несметные роты ремесленников заполнили заводы и помогали отцам, воевавшим на фронтах, побеждать.

Клювастый, чисто отшлифованный молоток тяжелил ладонь. Можно передать этот светлый молоток мастеру. Или лучше еще раз проверить, насколько точен был глаз и старательна рука. Но теперь, когда молоток лег на верстак, приятно помедлить, снять берет и вновь надеть, встать за узкой спиной Гришки Белобродова и напрямую сказать, отчего у Гришки получился крохотный молоток. Ну, если напрямую, то потому, что Гришка всегда на занятиях в мастерской с небрежностью брался за инструмент, за кусок металла, как будто брезгуя всем тем грубым, тяжелым, что попадалось под руку. В училище он пошел потому, что, как сам говорил, здесь легче учиться, чем в школе. И стипендия идет!

Вспоминая всё прежнее, все Гришкины прогулы, Толя косил осторожным глазом на Гришку.

Наконец, смахнув тряпицей черную, какую-то каменноугольную пыль с верстака, он направился к Невидицыну, неся перед собою льдистый молоток, а затем настороженно следил за Невидицыным. Невидицын взял у него молоток, принялся измерять линейкой, вертеть, ощупывать, любоваться. И можно было рассмотреть глубокие, будто нарочитые, гримом подделанные морщины на лице Невидицына.

– Ты знаешь, Толя, как называется твоя работа? – спросил Невидицын. – Профессиональная работа. Вот такой инструмент мы всегда должны сдавать на «Сельмаш».

Покраснев от похвалы, Толя сразу успокоился, почувствовав, как покинуло его напряжение рабочего дня; он отдыхал, прислушиваясь к голосу мастера, к его словам. Толя заметил, что и слесарьки, которые еще не стали настоящими слесарями, обступили Невидицына, теснили, наступали на Невидицына, что-то доказывали ему, отрицали, обижались, восклицали.

2

А потом так хорошо было сидеть в столовой рядом с Невидицыным. Толя ловил себя на мысли, что вот с Невидицыным, ровесником и другом отца, ему интереснее, чем с отцом: Невидицыну он мог бы открыть многое, тайное, принадлежащее его мыслям и мечтаниям, а вот отцу – постеснялся бы. И еще ловил себя Толя на том, что с той поры, как стал учиться на слесаря-инструментальщика, как приобщился к настоящему, почетному делу взрослых рабочих, как почувствовал себя равным отцу и Невидицыну, воображением уносясь в их мальчишеские годы, в их ремесленное училище, – с той поры вдруг все его прежние одноклассники, продолжавшие ходить в девятый класс, так и остались для него пацанами. А сам он, казалось, необычно повзрослел за год, потому что в училище не только продолжался девятый класс, его обычная школа, но и другая, рабочая школа была, которая словно бы возвеличивала, делала его, Толю, старше.

Он и сейчас, увидев на майской улице, за прозрачной стенкой столовой незнакомых сверстников с портфелями да кожаными папками и тотчас угадав в них школьников, очень захотел, чтоб даже эти незнакомцы поглядели пристально в солнечную прозрачную глубь столовой и позавидовали, с каким замечательным мастером сидит он в мужской компании. Чувствовал он себя и впрямь празднично, приподнято.

А Невидицын нечаянно толкнул кофейную пустую чашку, опрокинул ее, спросил у него:

– Ты помнишь, как я тебя повел к настоящему токарю? Помнишь Вышковца? Какие тонкие детали он может делать!.. У тебя тогда какая-то необыкновенная любимая авторучка сломалась, и я специально повел тебя к Вышковцу. И токарь такую филигранную работу выполнил, ты сам все видел, на твоих глазах! Вот это мастер, это настоящий рабочий! На заводе ему всегда поручают самую сложную работу. Да если хочешь знать, я и пошел мастером в училище для того, чтобы из вас тоже получились настоящие рабочие. А ведь меня не хотели отпускать мои товарищи. Не хотели, чтоб уходил с «Сельмаша». Да я и сам кожу с болью отдирал! – И он с присвистом вздохнул, словно и сейчас причинил самому себе боль.

А Толя посмотрел на него так, словно видел мастера впервые.

3

Назавтра было утро с млечными облаками, как будто не только на земле, но и там, в небесах, все расцветало белым цветом майских яблонь. Была непривычно долгая езда в автобусе, а затем он стоял на линейке, где все училище выстроилось на клетчатом кафеле вестибюля и дальше, в сумрачном коридоре.

«Ну, заработает Гришка восьмой будильник!» – думал он в тесном строю, пока шла перекличка и он докладывал, что в группе отсутствует Белобродов. Такое жесткое наказание было для тех, кто проспал, не пришел вовремя на урок: покупали будильник за счет прогульщика.

Звонок позвал на первое занятие по технологии металлов. Потом еще звонки, звонки, чередующиеся занятия по технике измерения, по физике, по литературе, по теории слесарного дела, где снова все о металле: шабрение, лужение, притирка, клепка, рубка металла…

В одном из перерывов появился в светлом костюме, в белой рубашке Невидицын и увлек Толю за собою в ту комнату, где разместился отдел технического контроля. Все полки тут были уставлены шестернями, втулками, осями, тягами, червяками, валиками – всем, что вытачивалось здесь же, в училище, во всех его мастерских.

Толя вдохнул машинный запах, осмотрел бесчисленные полки, пытаясь отыскать свой последний молоток. И растерянно остановил взгляд на девушке-контролере в синем халате и в беретке на соломенных волосах.

– Все это пойдет на наш завод, – повел рукой Невидицын. – Вся эта полка. Так ведь, Люба?

– И молоток, – улыбнулась Люба, точно помогая ему, Толе, отыскать наконец свой красивый молоток.

И тогда увидел Толя свой, но уже не принадлежащий ему безупречный молоток, улыбнулся и, покраснев оттого, что так по-ребячески встретил эту радость, поспешил исчезнуть.

А Невидицын, догоняя его в коридоре, напомнил совсем о другом:

– Толя, придется восьмой будильник Белобродову. Звонил ему домой – никто не отзывается. Ну, ясно: май, Сож, лодка…

– Ну что ж, восьмой так восьмой! – раздосадованно подхватил Толя.

4

Когда последний час занятий пролетел как мгновение, Невидицын, появившись в классе, серьезно и даже несколько торжественно объявил:

– Вот что, ребята. Сельмашевцы с просьбой к нам. Нужно триста вот таких деталей. – И Невидицын начертил в воздухе букву «П» с какими-то ножками. – Сельмашевцы просят помочь. Срочное задание, ребята.

– Именно для нас задание? – вырвалось невольно у Толи, который вмиг представил огромный, с мутноватым стеклянным куполом цех завода и как в этом огромном цеху, уставленном комбайнами и сенокосилками, медленно текущими по конвейеру, рабочие ждут, что младшая братва, из невидицынской группы, выручит их…

– Именно для нас, – подтвердил Невидицын. – Срочное задание!

«Вот ведь как бывает, – подумал Толя, – знаменитые рабочие „Сельмаша“ ждут помощи от пацанов, первокурсников, слесарьков. Справимся?.. А что! Мы ведь тоже… ведь мы тоже машиностроители!» – гонористо повторял про себя Толя, словно опровергая кого-то.

А потом вдруг и каждый стал доказывать, что легко выполнят это задание. «Ничего особенного, выполним, выполним!» И что-то знакомое, заимствованное у взрослых рабочих, чудилось Толе в клятвенных возгласах. Да тут же ребята и опомнились, призадумались над тем, не рано ли празднуют свой успех.

Тем временем, пока подбадривали один другого и будто пытались развеять тревогу, Невидицын исчез.

5

Еще там, а общей линейке, по горячим, взволнованным глазам ребят понял Толя, с каким нетерпением все только и ждут сигнала взяться за дело. А когда уже выстроились группою в мастерской и Невидицын вроде безразлично поинтересовался, не забыли ли они о просьбе сельмашевцев, вся группа возбужденно крикнула:

– Помним!

– Тогда запомните и параметры заготовки. – И Невидицын сначала нарисовал знакомым эффектным движением букву «П» с ножками, а затем жестом фокусника раскрыл ладонь, на которой, как по мановению, появилась бурая деталь.

– Да ведь три сотни за день не осилить, – вслух подумал Толя. – А задание срочное… А что, если не пилить, а наштамповать?

– Штампуйте, – точно давая понять, что он ждет от них самостоятельного решения, охотно согласился Невидицын.

– Да ведь штамп для этой заготовки нужен! Гибочный штамп, – вопросительно глядя на мастера и пытаясь поймать потаенный ход мысли и одобрение в прищуренных, пытливых глазах его, вкрадчивым голосом продолжал Толя. – И тогда…

– Что ж, изготовляйте штамп, – с бесстрастностью лишнего здесь человека мгновенно ответил Невидицын и, поставив бурую детальку на свободные тиски, повернулся к окну, за которым белая сирень доцветала и белыми прямыми кистями поднимались кверху цветы конского каштана.

И когда они сгрудились, сбились в кучу, восклицая, галдя и выкладывая все свои знания, Толя мысленно одобрил мастера. Потому что самим в сто раз было интереснее искать и находить, каким должен быть гибочный штамп. В сто раз интереснее, чем выполнять подсказанное!

– Вот ваша деталь! – в гаме, в неразберихе послышался веселый голос Невидицына.

И Толя поразился, как ловко Невидицын успел развернуть и повесить на стену чертеж детали.

Здесь, на схеме, был рисунок тушью и цифры, а дальше – дальше остановка за гибочным штампом…

– Берем пластину – и под молот! – мрачно предложил Даник Будовец.

– Конечно же, под молот, – снисходительно поддержал Гришка Белобродов. – Куй железо, пока горячо.

– Под молот – это понятно, – не обращая внимания на Гришкину насмешку, лихорадочно, точно стараясь опередить кого-то, размышлял Толя. – А если… Слушайте, а если так: матрица внизу, на нее – пластина, а сверху пуансон длиной тридцать миллиметров? А уже потом – под молот. Удар молота – и заготовка готова. Так, что ли, ребята?

Потом, переживая радость своего простого изобретения, своей догадки, он будет вспоминать, как разом оглушили его ребята не то бурным согласием, не то негодованием, не то взрывом ущемленного самолюбия:

– Ну, открыл Америку!

– Индюк додумается!

– Я первый так подумал: матрица и пуансон. Я первый!

– А я что, не умею читать чертеж? Я тоже. Но у меня язык вроде сковало!

– Кто первый сказал, тот и открыл Америку!

И поначалу, пока не уляжется этот взрыв мальчишеского честолюбия, эта странная распря, Толя будет с печальной улыбкой слушать вздор, а потом вдруг обнаружит, что может поделить нечаянную славу:

– Да мы же все, ребята, с мозгами и сами с усами. Все думаем. И вот нашли. И за дело. Кончай торговлю!

Всех образумили и отрезвили, успокоили такие слова, все стали торопить друг дружку: за дело, хлопцы!

И побежали удивительные минуты, отмеченные не только духом соперничества, желанием каждого быть на виду, но и необыкновенной слаженностью. Как будто каждый понимал его, Толю, по одному лишь взгляду, и не успевал Толя обронить слово, как один из слесарьков уже мудрил над матрицей, другой – над пуансоном, и автоматной очередью била пневмодрель, и молниевые всполохи электросварки озаряли вдруг стену.

А Невидицын, Невидицын! Еще мгновение назад безучастный, чужой, он тотчас оживился, едва они так дружно, чуть ли не ссорясь, прочитали чертеж, и теперь стремительно перемещался по широкой мастерской, успевая помочь, исправить, согласиться или опровергнуть. Такой он был подвижный, быстрый, совсем мальчишка из того далекого теперь своего послевоенного ремесленного училища!

Казалось Толе, что не для них все эти звонки, перерывы, не для них отдых и ленивые перемолвки, а только горячее дело, срочное задание, работа, способная превратить долгие часы в одну напряженную, радостную и тревожную минуту.

И когда наконец был готов гибочный штамп, когда наконец закончили тщательный обмер этого штампа, когда побывал этот штамп во многих бережных руках, чтоб лечь под молот, протолкалась поближе к прессу контролер Люба из отдела техконтроля, хозяйка богатейшей кладовой, и сказала с нарочитой капризностью:

– Я ведь первая должна принимать заготовку. Чтоб заводские не придрались потом.

Толя даже затаил дыхание, наблюдая, как Люба перекидывает с ладони на ладонь, не то любуясь, не то осуждая, первую заготовку, как она, пунцовая от волнения, измеряет ее.

Он думал, что Люба тут же и уйдет и что без нее будут сыпаться из-под молота одни и те же детали, новенькие, свежие, каленые. А она дождалась и того момента, когда появился в мастерской токарь Вышковец, который должен принимать заготовки и перед которым покорно расступились разом притихшие ребята.

Тоже щуплый, подобно Невидицыну, с широкими, черными, жесткими даже на вид бакенбардами, заводской этот человек дружелюбно кивнул Невидицыну. Осмотрел со всех сторон деталь и, зачем-то дунув на нее поначалу, стал ее измерять.

И Толя, затаив дыхание, видел, как моргали часто густые, веерные ресницы у Любы.

Он заранее представил, как тот, кто будет принимать их работу, щедро улыбнется и скажет: «Какие ребята! Не подвели! Вовремя!» А Вышковец буднично, без восторга оценил всю эту груду кованых заготовок и устало попросил Невидицына:

– Нехай твои хлопчики помогут доставить в сборочную.

И Толя метнул на мастера умоляющий взгляд.

Всегда, когда приходилось Толе переступать проходную завода, примыкавшего к светлому зданию училища, он твердил себе: «Гляди! Тут будет цех твой! Тут будешь начинать…»

Особенное восхищение вызывал у него огромный сборочный цех, куда они заглядывали уже не раз и куда пришли нынче.

Вот и сейчас, когда вереница лаковых комбайнов словно стала наплывать на Толю, так захотелось ему поскорее сюда, на завод, пускай не в этот грандиозный сборочный цех, но все равно в какой, лишь бы знать и гордиться тем, что и он, Толька Зыбченков, создает вот такие корабли для полей.

«А разве уже теперь мы не создаем?» – сказал он себе, карауля груду кованых заготовок и ожидая похвалы, восторга, восклицаний.

Люди эти, машиностроители, наверняка знали, что имеют дело тоже с машиностроителями, и потому не стали восклицаниями, похвалами превращать их, слесарьков, в детей, не знакомых с заводом. Все взрослые, все машиностроители!

«А разве карт не такая же прекрасная машина?» – вдруг вспомнил он, и полнее стала его радость.

– Павел Сергеевич, – подлаживаясь под его же памятный, возвышенный тон, сказал он Невидицыну, – а не кажется ли вам, что и наш карт примыкает к веренице этих комбайнов? Что и наш карт, который мы после занятий мастерим, вроде бы тоже с конвейера?..

И взглянул при этом на Невидицына с хитрым вызовом.

Но сказал он об этом уже позже, когда с таким сожалением покидал необъятный этот гараж под стеклянным куполом, это хранилище полевых машин. Сказал потому, что вспомнил о давешних словах отца, будто машиностроитель Невидицын появляется на притихшем аэродроме, где будет испытываться карт, лишь оттого, что аэродром, авиация, самолеты – не-сбывшаяся мечта Невидицына.