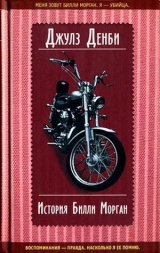

Текст книги "История Билли Морган"

Автор книги: Джулз Денби

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)

Мои руки, ноги, все тело тряслось, рот онемел, я едва выговаривала слова, которые извергались из меня, клейкие, перемешанные со слезами. Скажи что-нибудь,беззвучно умоляла я, черт возьми, скажи что-нибудь, ох, Микки…

Он уставился в пространство, безмолвный, точно восковая копия самого себя. Секунды тянулись, как ириска. Минуты ли прошли в этой затхлой безвоздушной комнате, где весь кислород сожрала дерьмовая газовая горелка, или прошли часы?

Я хотела было заговорить снова, но тут он произнес:

– Да, о'кей.

Это больше походило на вздох, дуновение, долетевшее из дальней дали, словно кто-то другой, давно умерший, заговорил его губами.

Он так и не посмотрел на меня. Я опустила голову на колени и рыдала, пока не перехватило дыхание.

Три месяца спустя я вернулась домой из города, нагруженная покупками, а он ушел, он забрал свои вещи, «Голубую леди» и наши сбережения из строительного кооператива.

Ни записки. Ни телефонного звонка. Ни письма. В этом не было нужды, я сразу же разузнала, куда он уехал. Он направился в Бристоль, в новое отделение «Свиты Дьявола», которое открыл Сэммо, переехавший туда год назад. Несколько недель спустя я встретила в городе Кохиса, и он мне проговорился, но это лишь подтвердило то, что я уже знала.

Я осталась одна.

Глава восемнадцатая

Я чувствовала себя как букашка в банке: совершенно одна в своей стеклянной тюрьме, я в панике смотрела сквозь мутные стены на искаженную людскую толпу, снующую снаружи. Я слышала, как голоса то приближаются, то удаляются, но почти не понимала, о чем они говорят. Микки ушел, но даже если бы он остался со мной, мне бы все равно пришлось одной нести бремя содеянного. Я ходила на работу в «Моррисонс», где раскладывала товары по полкам, чтобы свести концы с концами, пыталась справиться с такими простыми вещами, как поесть, оплатить счета, помыться, причесать свои жалкие волосы, которые больше не сияли как вороново крыло, а бессильно висели сальным конским хвостом.

И заснуть. Это было хуже всего. Я старалась бодрствовать как можно дольше, потому что сны… Я просыпалась с криком, задыхаясь от соплей и слез, сердце колотилось от страха, простыни были мокрыми от пота. Иногда охватывал страх: казалось, я умираю, действительно умираю, совершенно одна – в ледяной, как холодильник, квартире. Я не могу описать ужас этих снов; иногда я слышу, как люди рассуждают о том или ином фильме ужасов, и думаю про себя: вам бы увидеть мои сны, вы бы тогда заткнулись и не рассказывали, какие страсти видели на ДВД, который взяли напрокат вчера вечером.

И некому было меня утешить, ничей успокаивающий голос не помогал мне бороться со страхами. Микки ушел.

По крайней мере, пока он оставался в квартире, я знала, что рядом есть еще кто-то, и я не одна, даже если он старался приходить как можно позже. Когда он ушел, мне показалось, что меня похоронили заживо. Вокруг были люди, но между мной и ими выросла неодолимая преграда. В конце концов, я была убийцей, а они – нормальными людьми. Я знала то, чего им никогда не узнать, я сделала то, чего они никогда не сделают, я была – другой. Действительно другой, не просто неприспособленной маленькой девочкой, которая не может вписаться в окружающий мир, но взрослой женщиной, которая шагнула за жуткие врата в какой-то кипящий кровавый ад.

Я отрезала волосы. Как монахини бреют голову, уходя в монастырь, так я изменила свою жизнь, и теперь все это дерьмо вроде волос, макияжа или диет больше не имели никакого значения. Я переехала из нашей квартиры в дешевые трущобы в Западном Боулинге. Я ничего не взяла с собой, только самое необходимое. Я хотела избавиться от всего лишнего, у меня и без того было достаточно груза.

Как бы то ни было, я подстриглась «ежиком», очень коротко. Впервые в жизни у меня были короткие волосы. Естественно, все решили, это из-за того, что мой брак «распался». Эта фраза – точно старый автомобиль или что-то в этом роде. Мама увидела меня, когда я из чувства долга зашла к ней в воскресенье, и пришла в ярость, в то время как Лиз скребла шею, как старая индюшка, уставившись в свою чашку с чаем. Затем мама сказала, что больше я ее уже ничем не удивлю, но почему, ах, почему, я должна была уничтожить единственное сокровище, которое мне от нее досталось. Не следует распускаться из-за того, что я не смогла удержать мужа, они с Лиз убедили себя, что он сбежал с другой женщиной, ведь Все Мужчины Одинаковы; погляди на себя, где твоя гордость? Лиз втягивала щеки и смотрела в потолок. Я знала, что, когда я уйду, они с мамой весь день будут перемывать мне кости. Напряжение в голове нарастало. Джен попыталась защитить меня, как всегда, сказав, что короткая стрижка в моде в этом сезоне, все звезды подстриглись и в журнале «Вог»… Но мама сказала, что я буду выглядеть пугалом в платье подружки невесты с этой кошмарной головой, почему я никогда не думаю ни о ком, кроме себя?

Вот почему я не была подружкой невесты на свадьбе моей сестры. На самом деле, я вообще не была на свадьбе сестры. Я послала мать подальше. Именно так. Отъебись, мама, отъебись и оставь меня в покое, я больше не могу это выносить, да, и ты, Лиз, да-да, ты, злоебучая старая ведьма. Я тебе не нужна, мама? Я – твой позор? Что ж, пошла ты на хуй, ты мне тоже не нужна.

А затем я нанесла последний удар. Неудивительно, что папочка съебался, совершенно неудивительно, – ты кого хочешь достанешь. Его все это достало и меня, блядь, тоже. Прости, Джен, прости, но я не могу, не могу, не могу…

Мама не разговаривала со мной пять лет. Лиз, кажется, тоже. Если мы встречались, она смотрела мимо, страдальчески кривясь. В итоге трещину между мной и мамой залатала Джен, она не выносила ссор. Но свадьбу я пропустила. К счастью, мое платье подошло Адель, сослуживице Джен, так что, когда моя сестрица вплыла в придел Святого Стефана, ее шлейф несли: лишенная подбородка и груди, безобразная сестра Эрика, Ирен, и Адель, которая, накрашенная и причесанная, куда больше походила на сестру Джен, чем я. Одинаковые глазированные блондинки. Куда уместнее, куда эстетичнее. Но я правда жалела, что не видела Джен во всей красе; разумеется, я видела фотографии, белый с золотом бархатистый альбом с металлической пластинкой на обложке, с гравировкой «Заветные воспоминания»; альбом был перевязан лентой с кисточками.

Но когда я в тот вечер покинула мамин дом, спотыкаясь, ослепшая от гнева и боли, я почувствовала себя лисицей, которая отгрызает себе ногу, чтобы убежать из капкана, я перерезала последнюю нить, соединявшую меня с семьей, с моим невинным прошлым. Теперь была лишь жизнь, начавшаяся со смерти Терри, и будущее казалось невыносимым. Плывя по течению, в полном одиночестве, я начала погружаться в беспросветную депрессию. В этом была какая-то извращенная логика; в конце концов, я не заслуживала счастья после того, что сделала, так ведь? Я предвидела годы безнадежного отчаяния, протянувшиеся передо мной хмурой, безрадостной дорогой; они станут искуплением не только за убийство, но и за то, что я сделала с Микки и моей семьей. С разбитым сердцем, нищая, без профессии, без близких друзей, теперь я уже не была частью «Свиты Дьявола», я не видела ничего, кроме своей ужасной вины и отвращения к себе. Я воображала, как умираю во сне; кому я нужна? Никому. Кто будет меня оплакивать? Может быть, мама и Джен – недолго, но больше никто, да к тому же их двое, они вместе. Я была крохотной капелькой в безбрежном океане бормочущего человечества… Какая разница, буду я жить или умру?

Дни перетекали один в другой, в календаре выделялись лишь кошмарные одинокие выходные. Когда складывалось, я оставалась работать сверхурочно, как автомат, чтобы избежать субботы и воскресенья, цепенея от тупой монотонной работы и бесконечной повторяющейся «легкой музыки» из динамиков. До сих пор, когда слышу «Остановись во имя любви», [49]49

«Остановись во имя любви» («Stop in the Name of Love», 1965) – хит британской группы «Сьюпримз» («Suprêmes»), по статистике – песня, чаще всего звучащая в супермаркетах.

[Закрыть]на меня накатывает тоска, словно призрачная волна уносит меня в прошлое.

В итоге именно Джас вернула меня в мир живых. Джас, которую я с холодной дрожью выбросила из головы. После того судьбоносного дня, когда мать Терри объявила его пропавшим без вести, Джас все названивала и названивала мне, умоляя повидаться и поговорить. Я продолжала от нее отделываться. При мысли о том, что я увижу ее и Натти, у меня сжимался желудок. Но я недооценивала ее иррациональную привязанность ко мне – она была убеждена, что я помогу ей все уладить, потому что я «ужасно умная», и слепо обожала того, кому однажды отдала свое сердце.

В конце концов она заявилась в «Моррисонс» с Натти, привязанным к шаткой складной коляске со скрипучими колесами, и ходила за мной по пятам по отделу замороженных продуктов, точно утенок из мультфильма. Куда бы я ни пошла – скрип-скрип-скрип – Джас, Натти и эта дерьмовая коляска позади меня. Целую неделю она приходила каждый день. Я пряталась на складе, но она терпеливо поджидала возле вращающихся пластиковых дверей; я смотрела на ее расплывчатую фигурку сквозь поцарапанные матовые створки. Я получила выговор от управляющего за «разговоры с друзьями в рабочее время». Как я могла ему объяснить, что Джас мне не друг: она подружка человека, которого я убила, и я не хочу ее видеть, но она считает, что я мисс Эйнштейн и могу объяснить ей, как устроен мир? Это было безнадежно. Я сдалась, и мы пошли выпить чаю в кафе в мой перерыв. Я не могла смотреть ей в лицо. Она думала, что я стыжусь, потому что меня бросили, что я больше не принцесса, что я обезумела от стремительного падения с пьедестала.

Она посадила Натти ко мне на колени, это был блестящий ход, – как могла я устоять перед ним? Пока я держала его на руках, позволив ему схватить мой палец, Джас долго и сбивчиво говорила, словно ручеек, журчащий среди скал, поросших вереском, коричневых от торфа и мертвых деревьев, как на старых жанровых викторианских картинах в Картрайт-холле. Неумолимый в своей мягкой текучести.

– Мы теперь в одной лодке, милая, верно? Брошенные. Наши парни оба свалили. То есть смешного тут ничё нет. Я за тебя переживала. Надеюсь ты не против, если я скажу, что беспокоилась за тебя. Тебя давно никто не видел. Волос у тебя теперь нету, ну, с тех пор, ну, ты понимаешь. Как Микки ушел. Я тут Карла видела в пабе на той неделе, он про тебя спрашивал, да, а я и не знаю, что сказать. Я ж ничё не знаю. Напугал он меня до смерти; так глянул на меня, что я чуть не померла. Билли, милая, не злись на меня, но ты неважно выглядишь, правда…

И так далее и так далее. Ее огромные зеленые глаза озабоченно блестели, тонкая атласная бронзовая кожа на круглом лбу наморщилась, нежные губы дрожали. Воплощение Брэдфордской мадонны, нежная, сострадательная, предлагающая утешение проклятым в пластиковом аду кафе.

Когда она упомянула Карла, у меня остро заболело под ложечкой при мысли о том, что я потеряла, затем свинцовый груз вины вернулся на место. Если я чувствую себя дерьмово, значит, я этого заслуживаю. Я закрыла глаза, но Джас не унималась. Она наклонилась и оправила курточку Натти; от этого он заизвивался. Я испугалась, что уроню его, и словно очнулась. Она продолжала говорить:

– Я не хочу тебе надоедать, знаешь, в такое время, но я не знаю, куда еще податься. Понимаешь, ты такая умная, и вот, у нас вроде как одинаково сложилось, и я подумала… Ш-ш, Натти, милый. Просто покачай его немного, Билли, ему это нравится. Так что вот, понимаешь, наш домовладелец, он хочет нас выкинуть, меня и малыша, и я не знаю, что делать, и я не хочу доставить этой… матери Терри удовольствие, просить ее о помощи, потому что она всегда была против меня… Пожалуйста, помоги мне, Билли, ты всегда была мне другом, а теперь малыш, он ведь твой крестник… Билли, домовладелец послушает тебя, ты ведь такая образованная, Билли, пожалуйста…

Натти посмотрел на меня, пока я старательно его подбрасывала, и улыбнулся как херувим. Возможно, это ничего не значило, ведь я бездетна, что я в самом деле понимаю в детях? Но, казалось, он улыбнулся мне. Что-то дрогнуло в моем сердце, он нуждался во мне. И без того уже плохо то, что я сделала, но оставить ребенка, невинную жертву моего преступления, на беспомощную Джас… Я сдалась.

Бездумно, на автопилоте я разобралась с домовладельцем, занудным снобом Рахманом. Но это было только начало. Джас инстинктивно нашла себе нового защитника, надежнее, чем мужчина, который мог смыться, как Терпи; я же, по ее представлениям, всегда была ей лучшим другом, крестной ее ребенка. И теперь она знала, каким серьезным предметом торга она располагает – Натти. Лично ей ничего не нужно, разумеется, все «для малыша». Ее голос в телефонной трубке, ноющий, умоляющий, непреодолимый; в конце концов, хоть она этого и не знала, я была перед ней в долгу. Я задолжала ей очень крупно.

Она обвивала мою жизнь со всех сторон, как побеги изящного белого цветка, чье имя носила: сладкий, прилипчивый и сильный в своей хрупкости. Возможно, если бы я по-прежнему была с Микки, а Терри действительно просто свалил, я бы не стала с ней связываться. Возможно, Микки поставил бы ее на место, и Джас постепенно растворилась бы в безликой толпе, как старая пожелтевшая фотография, далекая, с каждым годом все призрачнее, пока окончательно не исчезла бы.

Но огромная, сокрушительная вина и угрызения совести вынуждали меня делать для нее все, что было в моих силах. Я слепо упорствовала в «стремлении помочь». И вдруг оказалось, что я занимаюсь неоплаченными счетами, посещениями медсестер, прививками Натти и сломанным холодильником. Не успела я понять, что творится, я уже виделась с ней и Натти почти каждый день или говорила с ней по телефону, успокаивая, утешая. Это было так привычно, так повседневно. Точно мой мозг раскололся на две половинки.

Одна половина работала как обычно, нормально; я просто помогаю несчастненькой неудачливой подруге, человеку совершенно непрактичному. Другая половина кричала: «Ты убила любимого этой женщины, отца ее ребенка, какого черта ты делаешь, отвали от нее!» – и я клялась себе, лежа в постели, напряженная, как струна, – голова раскалывалась, шея превратилась в сгусток боли, – отвадить ее, избавиться от нее.

Но затем она снова приходила с Натти. Чай и дешевые, крошащиеся бисквиты из «Кооп». Она сажала Натти ко мне на колени, и мы говорили о нем, о его привычках. Или о том, что идет по телевизору, или обсуждали, чем занимаются парни, – из вторых рук, разумеется, мы-то теперь были никто.

Я забирала Натти по вечерам в субботу, чтобы «дать ей передохнуть». Затем стала брать его по пятницам, субботам и почти всегда – по воскресеньям. Она слышала о моем разрыве с семьей – это не страшно, она вон поссорилась со своей мамой сто лет назад из-за того, что та не отдала Джас розовую вазу, принадлежавшую бабушке, а ведь Джас знала, точно знала,что бабуля хотела оставить вазу ей. Она решила, что мы сестры, ведь наши жизни так похожи. Для Натти я официально стала Тетушкой Билли. Она всем представляла меня своей сестрой, без оговорок, без объяснений, не обращая внимания на слегка поднятые брови и осторожные вопросы официальных лиц, она радостно об этом щебетала. Думаю, она и сама себя в этом уверила, как ей это было свойственно. Я это называла «мышление Джас». Причудливое мышление. Я хочу, чтобы так было, значит, так оно и будет.У нее появлялась какая-то идея и мало-помалу становилась фактом. Ложь превращалась в правду. Она была в этом совершенно уверена, даже когда ее ловили на противоречиях. Надавите на нее, и она расплачется и скажет, что нечестно мучить ее… а что бидет с малышом, и вообще…Даже когда малышу уже исполнилось шестнадцать и он фактически стал взрослым человеком, Натти всегда оставался для Джас малышом. Ее маленьким мальчиком. Ее любовью.

Малыш. Мой Натти. Как объяснить любовь к ребенку? Она в каждой клетке твоего тела, в крови, вдыхании. Их ручки, их реснички, их крошечные ноготочки, похожие на миниатюрные полупрозрачные ракушки. Когда он впервые пошел, он пошел ко мне, протянув ручки, – не к Джас, а ко мне… Не передать, как я радовалась. Он был замечательным ребенком, люди на улицах останавливались и ворковали с ним. К тому же он был ужасно кокетлив. Под любым предлогом ковылял «целоваться» и обниматься, требовал сладостей и внимания. Он управлял нами обеими, как маленький тиран, потому что за нежной внешностью скрывались железная сила воли и острый ум, которые подсказывали ему, как и когда пустить в ход свое обаяние, и, когда он это делал, он становился неотразим. Джас носилась с ним как с маленьким принцем, и он принимал такое отношение как должное, а ей это нравилось, потому что напоминало его отца. Со мной он был нежнее, но результат тот же. Я уважала его; это вовсе не глупость – да, я уважала его способность понимать. Он был неглуп, с ним можно было по-настоящему разговаривать, даже когда он был очень мал.

Был ли он избалован? Наверное, однако не в материальном плане, ведь обе мы были практически нищими. По правде сказать, даже медицинские и социальные работники приносили ему маленькие подарки; мне приходилось ограждать его от странных бабулек в парке, норовящих купить ему мороженое. Он был солнечным Ребенком, ему всегда недоставало любви. Чем больше вы отдавали, тем больше он хотел, но отдавал столько же, сколько получал. Не было малыша нежнее и забавнее; его высказывания смешили нас до колик, его проделки и детские словечки были бесценны. Для нас, по крайней мере. Приступы гнева, детскую ярость мы считали болезнями роста. Просто переходный возраст. Все дети подчас бывают такими; возможно, он переутомился. Для нас он был совершенством. Мы в нем души не чаяли.

Он стал средоточием моей жизни и даже больше, поскольку по прошествии времени стало очевидно, что Джас в роли матери столь же полезна, как деревянная кукла.

Понимаю, звучит ужасно, но это правда. Я не говорю, что она его не любила. Любила. Она всегда будет его любить. Но повседневная забота – помнить, что нужно вовремя и как следует его накормить, а не просто сунуть бутерброд, вымыть, отправить в школу и удостовериться, что он оттуда не удрал, сводить к дантисту – все это было для нее слишком сложно. Она к такому не была привычна, она забывала, она терялась, она хотела, но…

В итоге я выхлопотала ей муниципальную квартиру в малоэтажном доме в Шоу-Вуде, свою крышу над головой, – почти в деревне. Быстрым шагом можно дойти за двадцать минут, если знать дорогу. Она была в восторге, я потратила массу времени, перекрашивая стены в бледно-розовый, лавандовый и кремовый, ее любимые цвета. Мы, то есть я, повесили тяжелые австрийские шторы и подержанный двойной тюль, который я купила по объявлению. В этой квартире не слишком хотелось выглядывать из окон.

Все центральные дома в Шоу-Вуде выходили окнами на сквер: считалось, что это сквер. Разумеется, то была грязная, забросанная использованными шприцами адская дыра, загаженная, должно быть, уже через пару месяцев после того, как въехал первый жилец. Собаки гадили на балконах, лестничные клетки провоняли мочой. В последнее время это место превратилось в свалку для детей, которых выставили из сиротского приюта, или как там их сейчас называют. Громыхание стереосистем, перебиваемое непрекращающимися монотонными воплями – «ты, мудак», «ты, пизда», «ты, блядь». Изредка туда забредают полицейские и приказывают им сдать оружие, иногда приезжает «скорая помощь», когда те оружие не сдают. Кто бы туда ни пришел, ватаги одичавших детей забрасывают его обломками кирпичей и собачьим дерьмом.

Мне хотелось, чтобы Натти учился, чтобы не растрачивал попусту свой ум, но ничего не вышло. Вместо этого он стал «уличным лордом». Крутым парнем. Я сделала все, что было в моих силах в этих условиях и, видит бог, это мне стоило немалых огорчений. По крайней мере я научила его читать и писать. В школе его не смогли ничему научить, ему слишком быстро становилось скучно, и, надо думать, для учителей он был настоящим кошмаром. Я так и вижу, как он откидывается на стуле, мужчина-ребенок, выбеленные солнцем прядки в локонах, с гримасой ленивого презрения. Чудо, что его не выгнали прежде, чем он сам окончательно не сбежал оттуда в пятнадцать. Я поставила крест на своих напрасных мечтах отправить его в колледж или даже в университет, отослать подальше от Брэдфорда, чтобы он начал достойную жизнь в другом месте.

Джас и слышать об этом не желала. Мысль об образовании, о том, что он уедет куда-то в колледж или на работу, пугала ее, она напилась и рыдала, говорила, что не может с ним расстаться, он не может ее бросить, она без него умрет. Он опустился на колени возле ее стула, обнял ее – ему тогда было пятнадцать, он обнимал ее так, будто они были старой супружеской парой, приговаривая: ш-ш, ш-ш, мамочка, все в порядке, я никогда тебя не брошу, я люблю тебя, мам, моя родная, мамочка…

Пожалуй, в этом была и моя вина. Я вдалбливала ему свои представления о том, что такое хорошо и что такое плохо: не дерись, будь добрым, будь храбрым, будь сильным. Держись своей семьи, своих друзей, храни верность. Всегда говори правду и ненавидь ложь. Да, даже так, я твердила ему это снова и снова. Я не хотела, чтобы он закончил, как я, запутавшись во лжи настолько, что невозможно свободно вздохнуть.

Честно говоря, думаю, я и не смогла бы отправить его в университет; в смысле – на какие деньги? Даже если бы он получил стипендию, – ни у Джас, ни у меня не было лишних денег, – ему пришлось бы работать и учиться, а на улице у него было куда больше возможностей легко заработать. Со временем, разумеется, я нашла работу получше, а потом смогла наскрести денег и выкупить магазин у Лиззи, старой хиппи, его прежней владелицы. «Магазин аксессуаров Лиззи» – так он тогда назывался. Несколько месяцев ушло у меня на то, чтобы избавиться от вони пачули, пропитавшей все деревянные поверхности. Денег у меня практически не было, а у Джас не нашлось бы и пары пенсов в кармане.

Так что я научила Натти, чему смогла. Всяким художественным штучкам – например, писать красивым почерком. Он гордился тем, что хорошо пишет, его друзья этого не умели. То же и с чтением: он гордился своей маленькой библиотекой. «Остров сокровищ», «Хоббит» и тому подобные вещи, подержанные книжки из «Оксфам», [50]50

«Оксфам Букшопс» – крупнейшая в Британии сеть букинистических магазинов.

[Закрыть]но он их любил. В каждой на первой странице он написал свой адрес: Натан Терри Севейдж, кв. 15, Ларч-хаус, Шоу-вуд, Брэдфорд, Западный Йоркшир, Англия, Соединенное Королевство, Мир, Вселенная, Космос.У меня все еще хранится его «Лев, колдунья и платяной шкаф»; страницы загнуты, обложка подклеена скотчем. Теперь эти книги кажутся старомодными; в наши дни детей такие вещи не привлекают, но ему они нравились, он любил старые истории, фантазии. Джас повторяла, что он унаследовал это от папочки – ну, понимаете, умный, книжки всякие читает и все такое.

В этом-то и была проблема. Ну, не единственная, но весьма значительная.

Натти вырос, как я описывала, красивым, сильным, здоровым. В этом он ничуть не походил на отца. Возможно, он унаследовал от Терри рост и длинные кости, но больше ничего. И все-таки его отец жил в нем.

Призрак Терри поселился у Натти в голове. Как бесконечный рефрен, закольцованный на кассете, звучащей в супермаркете, мечты Натти об исчезнувшем отце подогревали его веру, что он не такой, как другие парни, немного другой, и это лишь вопрос времени, Терри обязательно к нему вернется. Его сводило с ума, когда Джас заводила «друзей», вереницу никчемных, случайных, с запахом перегара и вороватыми лицами, хамоватых, тупых оборванцев, которых она притаскивала домой из клуба – рабочего, не танцевального – или паба, мужчин, с которыми она спала, потому что была одинока и рассчитывала на ласковые объятья, после того как они ее отымеют.

Что, если Терри вернется, когда здесь будут Дэйв, Фрэнк или Лен, провонявшие дом запахом своего тела, травой и сигаретами, раскидавшие пустые банки из-под крепкого пива? Натти, в свои десять лет не способный ничего с этим поделать, запирался в комнатушке со старым дешевым плейером и мечтал. Или оставался у меня и рассказывал о своих мечтах мне, не подозревая, что я наделала.

– Тетушка Билли.

– М-м, что, милый?

– Тетушка Билли, мой папа, я думаю, он ушел, чтобы стать шпионом, понимаешь, как Джеймс Бонд в кино на машине с ракетами и пистолетом и…

– Может быть, солнышко, кто знает…

– Он приедет и заберет меня, когда я вырасту, он приедет на машине и привезет мне кучу всего, и мы вместе будем шпионами и поедем в Америку…

– Пора спать, родной, пойдем, тебе пора ложиться и…

– Ты как думаешь, когда он вернется, мой папа? Мама говорит, он может вернуться в любой момент; а что, если я усну и его не увижу?

– Не забивай себе голову, милый, не думай об этом, Натти…

Иногда Терри был ковбоем, скачущим по прерии, или астронавтом, или золотоискателем в Австралии. Что бы Натти ни придумывал, история была всегда одна и та же: в один прекрасный день Терри вернется с полным чемоданом подарков, возьмет Натти на руки и поклянется, что оставил его только для того, чтобы заработать кучу денег или стать шпионом и служить родине. И что он никогда-никогда не забывал любимого сына.

Затем шла некоторая путаница в деталях, но все мы жили долго и счастливо.

Бросив школу, Натти перестал об этом говорить, но все, что он делал, преследовало одну цель. Когда Терри вернется, он будет гордиться своим сыном. Может быть, не в том смысле, как это понимают некоторые, – хороший парень с белым воротничком, домом в пригороде и милой, покладистой женушкой. Нет, Герой Терри совсем другой. Душа общества, заводила и сострясатель основ. Толстая золотая цепь, здоровенные кроссовки «Найки» за 150 фунтов и по красотке под мышкой. Натти дождется своего старика, и они сразу же поладят, потому что отец придет от него в восторг. И Джас, магическим образом помолодев и очистившись, поселится в опрятном домике где-нибудь в деревне, упадет в объятья Терри, и они превратятся в милую стареющую пару, посиживающую в сумерках в саду у розового коттеджа.

И, разумеется, Натти будет королем окрестностей, эта часть фантазии стала правдой, но с Джас – совсем другое дело.

Я налила чистой воды в кошачьи миски и выбранила кошек за то, что по ночам устраивают в доме вечеринки со своими товарками, заперла дверь, разделась и собралась ложиться спать, и тут вдруг содрогнулась при мысли, что сделает Натти, если застукает Джас за попрошайничеством на наркотики. Мне нужно завтра вечером пойти к ней, поговорить, объяснить, что она делает с Натти, раз она сама этого не понимает.

Через несколько минут Чингиз прыгнул на кровать и растянулся на простыне, которой я укрывалась, затем Каирка улеглась подругую сторону, придавив мне ноги. Я попыталась отодвинуться, но Чингиз раздраженно заворчал. Полоумный старый дьявол. Господи, он на меня ворчит, точно я его жена.

Помолившись о хороших снах, полная благих намерений, я заснула.