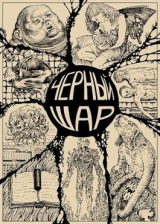

Текст книги "Чёрный шар (СИ)"

Автор книги: Дмитрий Шатилов

Жанр:

Классическое фэнтези

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)

Бойцы ждали атаки, винтовки были смазаны и заряжены, пулеметы расставлены на выгодных позициях. Под командованием Царады состояло почти пятьсот человек, он распределил их по стене, чтобы равномерно простреливать пространство перед укреплениями, позаботился о том, чтобы ротные командиры имели связь друг с другом – словом, сделал все, что требовал от него учебник, в котором подобные осады занимали почетное место.

Учебник годился на все случаи жизни, но в нем ничего не говорилось о плотном сером тумане, скрывающем горизонт, о штормовом ветре посреди чистого поля, о толчках земли, призрачных огнях, пляшущих в воздухе, и прочих зловещих знамениях, сопровождавших тот бой. Когда же чудеса иссякли и Царада выглянул в бойницу, из тумана вышли пятеро – пятеро против пятисот.

Царада нашарил свисток, сунул его в пересохший рот, раздалась слабая трель, и землю вспороли пулеметы. Великие шли. Казалось, выстрелы огибают их, и вот, когда они приблизились к надежным воротам, крошечная женская фигурка в капюшоне подняла руку, и надежных ворот не стало, внутренний двор наполнился щепками, заклепками, искореженными листами металла. Послышались первые крики, связь немедленно прервалась, Царада поспешил на выручку, но битва уже переместилась в правое крыло крепости, куда отступила навстречу собственной смерти большая часть его людей.

Они поступили под его командование совсем недавно, он даже не всех помнил в лицо, и вот теперь, спеша по следам Великих, Царада находил их мертвыми или умирающими. Одних смяла в единый ком ужасная сила, другие лежали с оторванными руками и ногами, третьи расплескались от удара, словно кровавые бурдюки. Были здесь умершие от яда, разрезанные на тонкие ленты, разъеденные кислотой, взорвавшиеся изнутри, почерневшие от скоротечной гнили – и все, видел Царада, погибли зря, а крыло по-прежнему сотрясалось от тяжелых ударов, словно кто-то методично выбивал из него всякое сопротивление, всякую жизнь.

Они настигли их в обеденном зале – не пятерых, двоих – и этого оказалось более чем достаточно. Царада скомандовал стрелять, но женщина щелкнула пальцами, и винтовки превратились в змей, а наградной пистолет Царады вспорхнул к потолку малиновкой. И когда человек, который звал себя Бессмертным Победителем – все подобные имена звучат глуповато, пока не убедишься, что они в точности отражают действительность – взглянул на лейтенанта, и его мужественное, словно из камня выточенное лицо выражало лишь божественное равнодушие.

Он был высок, почти вдвое выше любого из людей Царады, и не нуждался в оружии, которое ему заменяли собственные руки. Одним легким движением он сломал шею Окарду, размозжил головы братьям Мартелло, вогнал в пол Балзая и обрушил люстру на Актау, Шенга и Чандера Ли. К тому моменту, когда в бой вступил Царада, выяснилось, что Бессмертного победителя не берут штыки, ножи и саперные лопаты.

Неуязвимых и непобедимых на свете быть не должно, и все же он был неуязвим и непобедим.

А что же Царада?

Царада знал дзюдо.

Пока Бессмертный Победитель вытряхивал из Гурджафа те внутренности, что в нем еще оставались, лейтенант попытался сбить его с ног подсечкой. Когда попытка эта провалилась – свалить стальную колонну и то было бы проще – Царада набросился на Великого сзади и взял его в неразрывный захват, который тот мгновение спустя разорвал с величайшей легкостью.

Есть ли на свете предел отчаянию? Должно быть, то же чувствовал человек древности, когда противником его выступал необоримый миф. Цивилизации вполне по силам поколебать в умах могущество Рока, но не страшиться его – прерогатива одних лишь избранников, играющих с ним на одной стороне. Царада же узнавал судьбу из печений с предсказаниями, и жизнь его определяли не пророчества пифий, а утренние газеты, котировки акций, цены на нефть, расписания поездов и автобусов, капризы политиков и звезд эстрады. Во всей этой мешанине причин и следствий не маячило ни единого знака, что именно он разгадает загадку Сфинкса, одолеет Немейского льва.

Царада не был ни героем, ни жертвой под священным ножом. И если от удара Бессмертного Победителя он отлетел в сторону, ударился затылком о стену, и осколок камня срезал ему мочку уха, это случилось исключительно в силу физических причин, как результат движения молекул, устремившихся в определенном направлении.

Набор молекул по имени Царада потерял сознание, и два других сложных конгломерата схватили его за руки и поволокли прочь из сражения. Сделали они это без всякой надежды, но со странным доверием к силе, что минуту назад крушила их без всякой жалости. Гильтожан и Нодальо отступали, глядя на Бессмертного Победителя, и тот глядел на них, но не двигался с места, хотя догнать солдат мог во мгновение ока. От него не защищали никакие стены, но под их прикрытием, в тишине и темноте коридоров они все же почувствовали себя спокойнее.

Как же сражались те, кто противостоял Великим в чистом поле? У них не оставалось даже видимости. Пусть безопасность была иллюзией, она была тем более необходима, чем меньше защиты предоставляла в действительности.

Реальные стены были бессильны, но непобедимым в человеческом разуме оставался образ стены. Бессмертным был Победитель, но, несмотря ни на что, жила мысль, будто победить его – все же возможно.

4. Золотая Вестница

Разгромленный батальон, потерянная крепость, искалеченное ухо и кошмары наяву – для кого-то это была всего лишь история: слова из радио, строчки серых газет. Так видела эту войну и Золотая Вестница – хронист со стороны Великих, которые тоже иногда нуждались в причинах и следствиях.

Все началось просто: в какой-то момент на свет явились невиданные доселе люди. Откуда – не имеет значения: из Космоса, радиационных луж, правительственных лабораторий, по воле Божьей, в силу случайности или преступного сговора – важно то, что они летали по воздуху, точно птицы, повелевали огнем и водой, насылали дурные сны, читали мысли, питались эмоциями, поднимали небоскребы и превращались в зверей.

Они возникали во всех уголках мира, но когда страна Царады начала войну, Великие объединились, чтобы выступить против нее. По-видимому, раз столь могучие силы сочли ее своей мишенью, страна Царады была неправа. Может быть, она даже стояла на стороне зла и воплощала в себе все худшее, что только возможно. Так или иначе, методы, которыми она вела войну, не слишком отличались от вражеских. Солдаты комплектовались в полки, полки сгорали в огне, на их место прибывали новые, точно так же дело обстояло и с командирами.

Великие... Что ж, штаб полагал их оружием, могучим, но не всесильным. Так обычно и выглядит могущество Мифа, подвергнутое рациональному объяснению: банальное превосходство, проистекающее из определенных условий, гандикап, ликвидировать который можно анализом, достижениями науки, усердием и предельным напряжением сил.

Когда кадровые офицеры, ведомые этой нехитрой формулой, сгинули все до единого, ворота академий отворились и выпустили десятки тысяч людей, в этой войне годных лишь на то, чтобы всеми силами доказывать свою несостоятельность. Одним из таких людей был лейтенант Царада, твердо уверенный в том, что, если постараться как следует, получится все – и даже больше.

Царада был тщеславен: в отцовской булочной, среди пирожков, пышек и тортов с кремовыми розами он томился и жаловался на жизнь. Как всякую здоровую посредственность, его волновала слава, а не истина, пускай в лучшие свои минуты он и понимал, что первая – не более чем блестящая глупость.

Если слава была глупа, значит, он нуждался в глупости, как подчас нуждается в ней каждый. И его страна могла ему эту глупость дать, а действительность и вовсе превзошла все его ожидания: он получил чин, красивый мундир, внимание женщин, шанс отличиться. Почему ему было не служить по совести, тем паче, что такая служба вполне согласовывалась с Древней Сильной верой, и это единство целей и средств лишний раз подтверждало правильность того и другого?

Если бы ему сказали, что для Высокого двора, раздающего награды и звания, он – не более чем строчка в бесконечном армейском списке, Царада бы только хмыкнул. Ну и что, сказал бы он – для меня эти лорды и принцы, даже сам император – всего-навсего лица с конфетных оберток, профили на монетах в один реал.

Так что все честно, и мир устроен разумно и правильно.

Мне дали то, что я хочу, и я отдаю взамен то, что должен.

Таков нормальный ход вещей.

Существуют инструкции, которых я буду придерживаться.

Существуют директивы, разработанные, чтобы сокрушить любого врага.

Нужно просто приложить усилия, не бояться работы, планировать и следовать планам.

Таких принципов придерживался Царада, и если впоследствии ему предстояло задуматься о чем-то ином, мало связанном со славой, карьерным ростом и добросовестным исполнением своих обязанностей, причиной тому стала не его значительность. Царада был только Царадой, не больше и не меньше. Вопросы, которые ему в один прекрасный день пришлось себе задать, дремлют до поры до времени в каждом.

Его заслугой – сомнительной, как и все, что он пытался делать – было лишь то, что с ними Царада встретился раньше остальных.

Так говорила Золотая Вестница. Есть ли у нас основания ей не верить?

5. Изменяющий Время

Как и предсказывал Гильтожан, мертвые возвращались, один за другим, и вскоре те, что были напуганы, возмущены, сконфужены их воскрешением, оказались в меньшинстве. В прекрасном телесном здравии поднялся из могилы весь павший батальон, многих из них Царада хоронил лично и теперь стыдился собственных чувств, нелепого ощущения, что он каким-то образом обманут. В самом деле, разве не должен был он радоваться столь внезапному восстановлению боеспособности? Неужели ему так жалко стало произнесенных над гробом красивых слов, что ради них он мог возненавидеть своих возвращенных?

Как это низко с его стороны!

Как эгоистично!

И все же, пускай они уже принадлежали неведомым силам, Царада оставался их командиром, и обязанностей его никто не отменял. То и дело новоожившие бойцы растворялись в воздухе, растекались черной жижей или рассыпались, как сахар – без малейшего, впрочем, ущерба, ибо мгновение спустя появлялись на прежнем месте невредимыми. Было ли подобное несовершенство воскрешения умышленным или же случайным – Царада не знал, но для него, имеющего дело с фактом, а не с теорией, это вскоре утратило всякое значение.

Он продолжал распределять пайки, туалетную бумагу, патроны, зубную пасту, по-прежнему составлял графики патрулей, обходов, караулов и дежурств. Выполнять все это было совершенно необязательно, однако солдаты слушались своего пухлощекого лейтенанта – не потому что любили его или питали к нему особое уважение, а в силу того, что альтернативой было полное бездействие и томительное ожидание конца.

Иной раз желание сохранить хотя бы видимость порядка, иллюзию привычного мира требовало от них упрямства или даже самоотречения. Привычные, самые обыкновенные вещи превращались в подвиг, в жест, в демонстрацию.

В щель между стеной и дверью Царада наблюдал, как мерцает Мартелло, занятый чисткой баклажанов. Смертельный враг Белого Мстителя, самую свою жизнь положивший на его уничтожение, Мартелло то становился полупрозрачным и неосязаемым, то вновь обретал плоть. Нож не держался в его руке, он пытался угадать момент, когда его подведет собственное тело, и иногда угадывал, но чаще – нет. Если предчувствие оказывалось ложным, нож падал, и падала тарелка, а сам Мартелло закрывал глаза, вздыхал и терпеливо ждал возвращения телесности, после чего вновь брался за работу.

А Джалимар – какой стойкости требовали от его разжижающихся ног патрули? – и все же он держался за нормальность, словно она была спасительным якорем. Как и остальные, он увяз в бессмысленном спектакле и отвечал на него нарочитой игрой по правилам, словно пытаясь внушить сломанной действительности представления о том, какой ей – непонятно, чего ради – следовало быть.

Почему же никто не пытался сойти со сцены?

Какое-то время этот вопрос волновал и Цараду. Он удивлялся, почему его солдаты не перебегают к врагу или не пытаются пробиться с боем, полагаясь на свое непонятное бессмертие. Ответ на этот вопрос он получил, когда попытался сдаться сам. В одну из жарких лунных ночей, когда уснули все, даже часовые на посту и Летун в захваченной башне, Царада спустился к разбитым воротам крепости, отключил бессмысленную сигнализацию и вышел Великим навстречу.

Странно: со стены он отчетливо видел вражеский лагерь – море разноцветных огней, разряды молний, лиловые сферы, конусы белого льда. Но внизу его взору предстало лишь голое поле, залитое лунным светом – бескрайняя пустота, полная ветра и звезд. От ночной свежести на лбу у Царады выступила испарина, он прокричал слова сдачи, взмахнул белой тряпкой – но что, собственно, могли ответить ему небо, земля и трава?

Мир промолчал, сдаваться было некому. Какая бы сила ни стояла за всеми событиями, она не нуждалась ни в победе, ни в поражении. Чего она требовала – никто не понимал, а потому Царада и его люди предлагали ей лишь то, что у них было. И если они не могли похвастаться успехом, то все же имели право сказать, что терпят поражение сегодня или потерпели его вчера.

Но вскоре у них исчезла и такая возможность.

В один из утренних часов Царада принял ванну, переоделся, тщательно выскоблил подбородок – откуда-то на бритве взялись засохшие остатки пены – обошел посты, выслушал положенные отчеты, сел за одинокий завтрак и понял вдруг, что во всем повторил вчерашний день. Сперва открытие это не показалось ему значительным: рутина их жизни была такова, что дни оказывались похожи – и все-таки, когда он вспомнил сказанные слова и пройденные маршруты, выяснилось: он действительно вчера говорил именно это и ходил именно туда.

Царада расспросил солдат, и они подтвердили его опасения. Вчера повторялось – как же так? Сутки походили друг на друга, и все же Царада всегда стремился к разнообразию, и спасительный его ежедневник содержал в себе множество вариаций на тему стандартного дня. Неразличимы они были лишь в общих чертах, распорядком постов и побудок, но пути, препятствия, задачи конкретных минут – эти вещи всякий раз назначались заново.

До этого раза.

В панике лейтенант решил пересчитать запасы пищи: если сегодня – именно сегодня, их должно остаться меньше, но нет, их оказалось больше, ровно столько, сколько хранилось на складе вчера.

День продублировался, теперь Царада видел это отчетливо. Кто-то повторил его, замкнул в петлю и даже не позаботился стереть людям память. Один за другим солдаты повторяли старые разговоры и спотыкались посередине от осознания, что эти слова уже были сказаны и теперь, словно записи, проигрываются опять.

За ответом Царада обратился к Гильтожану, не то во второй раз, не то даже в третий – он уже был не уверен, сколько раз в действительности повторился этот вторник, ибо память услужливо подбрасывала ему такие странные эпизоды из недавнего прошлого, которые можно было объяснить только искажением времени.

Часы и годы – сказал Гильтожан. Среди них есть тот, кто вертит им, как хочет. Изменяющий Время – так его зовут. Говорящее имя, в лучших традициях Великих. Но вы ведь уже спрашивали – почему бы вам не записывать, господин лейтенант?

Царада записал, но на следующий день записи исчезли, ибо наступило прошлое воскресенье, и все перепуталось снова. Воскресенье Царада помнил, поскольку в тот день устраивал для батальона купание посреди главного двора. Вновь был надут бассейн, распределены по группам бойцы, расчерчен график соревнования – и Царада повторил речь о здоровом теле, которому непременно положен здоровый дух.

Пока что все повторялось более или менее порядочно, но вскоре начались зловещие несуразицы. Изменяющий Время словно бы своевольничал: произвольно тасуя мгновения, он не заботился о полной сохранности континуума. Безобразнее всего Великий обращался с вещами: если в пятницу галстук Царады висел на стуле, там ему и следовало оставаться при очередном провале из понедельника. Но где там – при всем пятничном повторении галстука на положенном месте не было, как не было и стула, и стола!

Куда же они подевались? Конечно же, мигрировали в среду, когда Царада спешил на звук сирены, и под ногами у него не следовало мешаться мебели! А ручки, а оружие, а нитки с иголками, зубная паста, которую из-за микроскачков приходилось намазывать на щетку по несколько раз? Пока дни оставались целыми, Царада боролся со временем при помощи ежедневника. Десятки страниц занимали в нем графики прошедших и будущих дней, а также схемы расположения тех или иных предметов.

Безумию он пытался противопоставить систему. Даже если из понедельника Царада попадал обратно в воскресенье, день этот он пытался прожить как запланированный вторник, совершая вопреки происходящему те поступки, что требовало от него правильное, уже несуществующее время. На собрании, где он прежде уже выступал с докладом на тему, утратившую актуальность, лейтенант говорил о новой теме, еще неизвестной и не нужной, поскольку события, которые она затрагивала, еще не случились. Аналогичным образом он тасовал караулы, очереди в душ, выходные – и все это требовалось сочетать с временными смертями, исчезновениями, квантовыми телепортациями, атаками Летуна, возможными диверсиями и множеством подобных ситуаций.

Требовалось – не значит делалось так, как надо. Ежедневник был скорее паллиативом, способом делать хоть что-нибудь, и рано или поздно он обречен был проиграть войну – хотя бы в силу конечности своих страниц. «Бедная моя книжка! – вздыхал лейтенант. – Для такого ты не предназначена!». Здесь, впрочем, Изменяющий время невольно пошел Цараде навстречу, ибо дни начали дробиться на отдельные эпизоды, и ситуации тасовались, словно карты, перечеркивая сделанное или вываливая на неподготовленных людей то, что они еще не совершили. Для лейтенанта это означало, что отдельные его записи в ежедневнике будут автоматически стираться при попадании в прошлое, а, значит, в чистых листах у него почти не будет нужды.

Здесь, впрочем, его подстерегали свои сюрпризы. Сегодняшний человек не подразумевает о хитроумии себя завтрашнего, и Царада изрядно удивился, когда получил из будущего дня послание, зашифрованное тем кодом, который собирался выучить в следующем месяце. Что оставалось ему в таком положении, кроме как досадовать на самого себя, звать на голову будущего Царады все мыслимые и немыслимые парадоксы времени, которыми он был обязан такому нонсенсу?

О, парадоксы – они должны были похоронить лейтенанта вместе с бойцами и крепостью, но подлинно ли мир был собран так, чтобы их не допускать? Не создавали ли они какие-то правомерные побочные времена, между которыми Цараду перекидывало, словно иглу от пластинки к пластинке? Был ли мир изначально цельным, или Великие просто выявляли заложенные в нем противоречия?

Какая система могла помочь в этом хаосе? Но Царада задавал вопрос иначе: а какая бы не могла? Всякие построения прежде всего демонстрировали неутраченную возможность эти построения строить, а это в свою очередь свидетельствовало, что голова у Царады остается на плечах, мозг его действует, сердце бьется, желудок работает исправно, он – это только он, живое и человеческое существо, а значит – еще не все потеряно.

6. Один-во-Всех

На среду метеостанция обещала легкую облачность, но время скакнуло назад, в грозовой понедельник, и крепость, как выразился Цинциллер, вновь обратилась в огромный писсуар. Вода просачивалась всюду, она текла ручьями по полу, струилась из каждой щели. Цараде казалось, что он плесневеет и покрывается мхом, но отсыревший ежедневник бредил солнцем, молил: борись до конца, не забывай систему!

Чего же требовала система, этот последний оплот здравомыслия, всплывающий якорь и проколотый спасательный круг? Соответствия расписанию, спортивного праздника посреди светлой погоды. В среду ежедневник предписывал волейбол, и вот Царада, похватав всех встречных солдат, повел их играть в веселье и щуриться на окутанный тучами солнечный диск.

Странное то было шествие: по дороге к спортивной площадке Царада потерял людей больше, чем под артиллерийским обстрелом. Кто не рассыпался мокрыми листьями, не испарился в холодной вспышке, не провалился в собственную тень, тот дезертировал под ударами дождя, и когда лейтенант, наконец, подошел к волейбольной сетке, то обнаружил, что за спиной у него никого нет.

Один человек – не команда, но система была милосердна, в ней содержался какой-никакой, но ответ. Царада обязан был приложить максимум усилий, и все же она извиняла слабость, если ее причина лежала за пределами человеческих сил. Система допускала замену невозможного символическим, немыслимого – достижимым здесь и сейчас.

Еще оставалась сетка.

Еще оставался мяч.

И, утопая в грязи, Царада забивал голы и записывал результат.

Со стороны его действия выглядели безумными, но все же они хоть как-то напоминали о действительности, о том, что мир когда-то был нормален. Это была почти панихида, почти ритуал. Когда же Царада положенное число раз перекинул мяч через сетку за ту и за другую команды, на ум ему пришло другое слово: прощание.

Стих дождь, очистился горизонт, с привычным криком оторвался от башни Летун. Матч кончился со счетом двадцать один – десять. Победили, справедливости ради, совсем не те, на кого Царада ставил дневной паек. Что ж, они оставались всего лишь самими собой и раз не играли вовсе, то и лучше играть никак не могли.

Был собой и Царада – покончив со спортом, он грелся в ржавой ванне, и живот его возвышался над теплой водой, словно поросший шерстью необитаемый остров. Из трещины в потолке на лоб ему капала вода, кончик большого пальца ноги оседлала муха, над опушенной лысиной веял сквозняк. Все эти чувства принадлежали только Цараде, и он радовался тем редким минутам, когда для блаженства человеку достаточно сознавать, что он – это просто он, плотно закрытый сосуд, хранящий посреди беспокойного мира груз драгоценного вина.

Он вытянул руку, сквозь пальцы полился свет лампочки – но что за странное чувство: подушечками Царада явственно ощутил шершавую штукатурку, хотя перед ним была пустота. И эта усталость, и кровоточащая мозоль, и узкий ремень, и лямка каски, натирающая подбородок – откуда взялись эти ощущения у человека, лежащего в воде? Ах, милая Петси, мне стоять еще два часа, а потом меня сменит Кандзалия, если, конечно, исчезнет рой голубых пчел…

Что за чепуха, помотал головой Царада, но мозг его словно обратился в воронку, куда устремились со свистом десятки и сотни людей. Чувствительность обострилась до предела: он ощущал, что в одно и то же мгновение лежит в ванне и на кровати, упругость воды мешалась с жесткостью простыни, колючестью щетины, он заслонялся от лампочки и подставлял лицо ветру, голыми ногами ступал по холодному полу и забинтовывал палец, отбитый о притолоку. Текстуры, температуры, напряжения и расслабления – они сменяли друг друга, словно картинки из калейдоскопа, и было неописуемо одними и теми же глазами видеть небо и стену, двигаться и пребывать в покое, идти в разных направлениях, падать и стоять на месте, говорить и молчать, дышать полной грудью и задыхаться от гнили. Сводил с ума вкус соевого мяса: оно было во рту у Гильтожана, но Царада потратил добрых полчаса, пытаясь извлечь волоконце, якобы застрявшее у него в дупле зуба.

Одновременно он:

мочился

плевал в потолок

целовал черно-белую фотографию

разгадывал кроссворд

начищал винтовку

пытался собрать в баночку из-под гуаши солнечный луч

царапал на стене силуэт женщины с огромным задом

писал письмо домой

жонглировал четырьмя мячами

стоял в карауле

чистил репу

пересчитывал патроны

заполнял прошение о летнем обмундировании

чинил сапоги

начищал пуговицы

мастурбировал под одеялом

доедал молочные консервы

разглядывал плакаты

пел песню о далеком доме

стрелял по мишени

лежал на кровати с пистолетом во рту

играл в карты, и ему не везло

делал гимнастику

грыз леденцы

вырезал статуи Великих

вышивал крестиком зеленого петуха

бежал по крепостной стене

бил посуду

решал интегральные уравнения

выжигал прыщи на левой щеке

раскачивался на табуретке

играл на аккордеоне

расписывал пульку в преферанс

отхаркивал мокроту

сортировал бруски сливочного масла

прокалывал мочку уха

подбрасывал в воздух ключи

танцевал

отжимался от пола

подтягивался

поливал цветы

– и за каждым этим действием, словно исходящая от человека тень, таился Некто. Он влез Цараде в мозги, он стал всеми и каждым. Один-во-Всех – таково было его имя, неназванное, но известное поневоле.

С единством чувств пришло и единство мыслей. Все оказались открыты друг перед другом, обнажены до последних глубин. Абсолютная прозрачность, абсолютная честность, абсолютная чистота. Сдернут был покров земного чувства, разбито мутное стекло.

И что за скопищем грехов предводительствовал Царада! На всем белом свете не нашлось бы мерзости, что не мелькнула хоть раз в умах его солдат, как минувшее действие или мимолетная греза. Обдуманная гнусность, бессознательное влечение – все это предстало перед ним телесно и зримо, безбрежным океаном мочи, великим котлованом гноя и нечистот.

Здесь не было никакого навета, никакой лжи. Неведомы оставались намерения Одного-во-Всех, но компромат его на ветхого Адама был правдив, пускай и немилосерден. Вся подлость мыслей, все убожество чувств проистекали лишь из природы солдат Царады, опирались лишь на бурлящую в их человеческих сосудах жизнь. И хотя они неспособны были выпрыгнуть из собственных тел, вины за обладание этими телами с них никто не снимал.

Рука об руку с насмешкой шел соблазн. Проникнуть в чужой разум, переделать его по своему разумению… Прежде человек был непроницаем, мог скрывать движения своего рассудка, и страх наказания удерживал нарушителей границ. Человек мог заслоняться, притворяться небеззащитным, опасным, способным ударить в ответ. Но в мире правды, в мире открытости, единения, известной цены всех и каждого – кто еще мог лгать и выдавать себя за большее?

О, здесь были те, за чье уничтожение мир отнюдь не предусматривал кары! Здесь были слабые люди, люди, израненные внутри, легкая добыча для психической экспансии. В мозгу Царады, разодранном на сотни тел, они пульсировали, словно алые провалы в космосе, полном мерцающих силуэтов, отражений, бесформенных бледных огней. Одним из них был Аннейль, его словно вывернуло наизнанку, гнилые потроха его ума прорвали защитную кожу и переплелись в пульсирующий багровый шар, огромный и бесконечно уязвимый. Здесь были оскорбления – незабытые, расчесанные до костей – трофические язвы сожалений, зарубцевавшиеся ожоги стыда. Шар манил к себе жалкой и жаркой тайной чужой души, обещанием абсолютной власти, возможностью впервые исчерпать до дна другого, не себя. Притяжение было страшным, оно походило на хватку мертвой звезды – Царада устремился к ней, не в силах противиться, ярость завоевателя владела им, но перед самым падением в недра он натолкнулся на барьер и отпрянул в недоумении.

Кто посмел помешать ему? Разве Один-Во-Всех не дозволил это вторжение? Разве не укладывалось оно наилучшим образом в Древнюю Сильную веру, обещавшую когда-то наивысшее единение, взаимопонимание, любовь? Если Царада завладеет разумом Аннейля, он, конечно, направит его в верную сторону. Он отнесется к нему со всем уважением, он возлюбит его как самого себя. Он и будет Аннейлем – и Аннейлем он будет лучшим, нежели сам Аннейль!

Но что за нелепая реакция коллективного разума – они вели себя так старомодно, так низко, так примитивно-телесно! Его солдаты были не умнее безмозглых лейкоцитов, толпящихся у смертельной раны. Животность действий ужасала: незримый и вечный человеческий закон, выжженный в этих беспомощных клетках эволюцией – этим стечением обстоятельств, замаскированным под судьбу – сквозь все жестокие чудеса он по-прежнему лепетал о самосохранении. Слабые были провалами, из которых вытекала жизнь, и те, у кого еще осталась воля, инстинктивно встали на страже, окружили их мысленным кольцом.

Изорванные силуэты, искаженные грехом – они были не более полезны, чем щиты, установленные в надежде спастись от Летуна. Но Царада не был Великим, и отчаяния было достаточно, чтобы держать его на расстоянии. Он ударился о барьер раз, другой – и остановился в удивлении. Эти лица – и скорбные, и тревожные, усталые лица, плывущие в серебристых облаках – они удивили его, Царада заглянул в них, как в зеркало, и застыл в недоуменном молчании.

Он был вполне человечно тщеславен, он воображал, что задает событиям тон, и если остальные поддерживают некий свод правил, напоминающий реальность, то делаютэто потому, что единственную такую систему изобрел он, Царада. Даже если солдаты и демонстрировали временами некую самостоятельность – например, незыблемое, несмотря на исчезновения, упорство в чистке картошки, несении караула, штопке носков, все это казалось Цараде лишь подражанием, отблеском его путеводного света.

Какое разочарование – и какая внезапная ясность! Все это время они вели свою борьбу, они были подобны ему, едины, но иначе, нежели выворачивал это Один-во-Всех. То, что было в них общего, не зависело от капризов Великих – ненадежное, но ищущее надежды, оно было заложено в них изначально и опиралось на источники силы, таящиеся в неведомой глубине их существа.

Этот огонь всегда оставался отдельным и неуничтожимым, даже если весь безумный мир грозил его поглотить. Нерушимость диктовала поступок: там, где дар Одного-во-Всех сливался с упованиями Древней Сильной Веры, Цараде, если он еще желал следовать этим полузабытым правилам, следовало самым невозможным образом идти против них.

Слезы – его или кого-то другого? – они потекли по лицу Царады, словно мировая сушь разразилась дождем. Он стоял среди мерцающих огней, среди тысячи чувств, грехов и проклятий. И там, где чужая воля диктовала ему поглощать и повелевать, он склонился перед никчемной стойкостью и присоединился к своим людям – уродливым, но исполненным достоинства.

7. Царада

Что дальше? Дробление реальности, прорывы в параллельные измерения, где люди превращаются в слизней, резиновые покрышки, парусные корабли? Может быть, в этих антимирах все встанет с ног на голову, и пятьсот лейтенантов со своими потрепанными ежедневниками примутся муштровать одного единственного рядового, надеясь сберечь его бестолковые представления о действительности?

Но все оказалось проще, и – стоило ли удивляться? – совсем не так, как предполагал Царада.