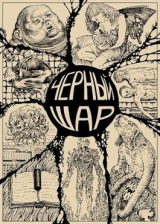

Текст книги "Чёрный шар (СИ)"

Автор книги: Дмитрий Шатилов

Жанр:

Классическое фэнтези

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Избранное

Охота

Вместе с директором мы осматриваем псарни: после Охоты надо отчитаться перед правлением за новую волюнтариновую диету. Когда мы входим, псы заходятся шипением, лаем, клекотом, некоторые голоса похожи даже на человеческие, и провожатый-кинопат колотит по клеткам рукояткой своей плети.

– Уймитесь, сволочи! – кричит он и объясняет, что свору перед Охотой неделю морили голодом. Сам кинопат маленький, обросший, с желтыми, как у злого кота, глазами и визгливым бабьим голоском. Он не только днюет и ночует на псарне, но еще и додумывает собакам форму, чтобы те разрастались не бесконтрольно, а в строгом соответствии с планом. Работа у него спорится.

– Это моя гордость, Найда, – подводит нас кинопат к бронированной клетке. – Немецкая овчарка, концентрация волюнтарина – 14%, усвояемость отличная, ежедневно увеличиваем дозу. Фу, девочка, фу, это гости, мы ведь не обижаем гостей?

Нечто по ту сторону решетки скулит и высовывает пепельно-серый язык.

– Хорошая девочка, – ласково говорит кинопат. – С ней я решил не экспериментировать, жалко. Ограничился стандартом: панцирь, стрекало, второе сердце и желудок, адаптированный под В-смесь.

– Что с мозгами? – спрашиваю я.

– Мозги у нее родные. Видите ли, когда животное попадается понятливое, вмешательство кинопата сводится к минимуму. Главное – задать нужный тон развитию, а дальше организм все сделает сам.

– А если заупрямится?

– Бывает и такое, да, – кинопат улыбается и показывает острые белые зубы. – Взять хотя бы Рекса, во-он в той клетке.

Он показывает куда-то влево, и, приглядевшись, мы замечаем в полумраке клетку, целиком заполненную чем-то черным и блестящим.

– Всего 4% волюнтарина в крови, зато никакого контроля, – говорит кинопат. – Внутренние органы в беспорядке, конечности атрофировались, вместо мозгов – кашица. А раньше был… Я, конечно, уминаю его время от времени, но это все без толку, проще на корм пустить.

– Простите, – спрашиваю я, – а нельзя ли нам…

– Что? – вновь скалится кинопат. – Небольшую демонстрацию? Можно, почему же нет? Все-таки первый раз у нас…

– Дай Бог, чтобы не в последний, – бормочет директор и вытирает лоб платком. Это высокий тучный человек, его прислали заменить нынешнего нашего руководителя, после того, как тот впал в волюнтариновую кому. Охотиться ему еще не доводилось, и мне интересно, как он поведет себя, не струсит ли, не запаникует?

– Если позволите, сперва небольшая лекция, – говорит кинопат и большим пальцем слегка нажимает на левый висок – там у него имплантирован миниатюрный проигрыватель.

Пауза. В помещении звучит приятный мужской голос.

– После Каскада мы столкнулись со множеством веществ, стимулирующих клеточную активность, – говорит он, – Наиболее интересное из них – пресловутый волюнтарин. В двух словах, это субстанция, способная к активному обучению: попадая в живой организм, она некоторое время присматривается к его функциям, пока не уловит общую тенденцию – к росту и усложнению.

Первая стадия ассимиляции характеризуется очищением крови и металлизацией скелета. Во второй меняется внутреннее строение субъекта – вплоть до полной метаморфозы органов. Третья, она же последняя, заканчивается, как правило, летальным исходом, едва процесс перестройки организма достигает предела конструкционных возможностей.

Не подумайте, здесь нет ничего ужасного или противоестественного. Просто человеческий, да и вообще любой живой организм – устройство бездумное, и если дать ему волю, позволить вслепую, без разбора реализовывать заложенные в нем возможности, то ничем хорошим это не кончится. Представьте себе исполнительного, добросовестного строителя, который во всем подчиняется умственно отсталому архитектору: первый – это волюнтарин, второй – ваше тело. Задача же здесь сводится к тому, чтобы научить волюнтарин слушать не клетки вашего тела, а вас самих, чтобы вы перестраивались не как попало, по прихоти слепой эволюции, а сообразно Цели и Замыслу.

И мы с этой задачей справились. Отныне волюнтарин – орудие творческой мысли, хаос, обузданный силой разума. Внутривенная инъекция волюнтарина – и специально обученный специалист придаст вам нужную форму! Будьте тем, кем хотите быть! Буду… с на…

Запись вдруг шипит и умолкает. Несколько секунд кинопат стоит с выражением блаженства на лице, в уголке его рта блестит слюна. Наконец, он приходит в себя.

– Опять раньше времени оборвалась, да? – спрашивает он нас. – Ну, что поделать – все таки ей лет сорок уже, а ремонта со Второго Каскада не было. Главное-то, надеюсь, вы услышали?

– Да-да, – киваю я. – Виктор Валентинович, вам дополнительные разъяснения не нужны?

– Нет, – отвечает директор. – С теорией у меня и так порядок. Я в практику не верю. Не могу себе представить, чтобы вот так вот, запросто…

– Не верите? – подмигивает ему кинопат. – А вот смотрите!

Он складывает губы трубочкой и беззвучно – для нас, не для собак – свистит. Бесформенная туша Рекса приходит в движение. Она бурлит, как закипающий суп, клетка трясется, остро пахнет собачьей мочой.

– А он не лопнет часом? – интересуюсь я, но зря, потому что все уже кончилось. Со звучным «чпок!» из скользкой черной плоти выныривает странное безносое личико с большими карими глазами. Рекс шевелит губами, и кинопат достает из кармана кусок рафинада.

– Держи, – протягивает он сахар В-псу. – Заслужил. Раз в неделю возвращаю его к полуразуму, буквально на полчасика. Как дела, дружище? – говорит он, и руку его лижет маленький черный язычок.

– Невероятно! – выдыхает директор.

– Это еще что! – гордо улыбается кинопат. – Видели бы вы его, когда он был стабилен! Если Охота пройдет благополучно, покажу вам его этюды. Специалисты говорили – второй Ван Гог!

Времени до обеда остается совсем чуть-чуть, и, оставив Рекса, мы быстро осматриваем остальных В-собак. Все они как на подбор: здоровенные мускулистые твари, кое-кто – с дополнительными улучшениями. Фантазия кинопата поработала на славу – мы видим щупальца, мандибулы, крылья и ядовитые хвосты.

Из всего этого великолепия нам нужно выбрать четырех лучших. Выбираю я, а директору остается только поставить свою подпись на договоре. Джек, Найда, Ким и Русалка – всех их сейчас погрузят в стазис-ящики, чтобы они не утомились раньше времени, а мы пройдем в сторожку, где нас ждет фуршет.

Когда мы выходим на свежий воздух, директор вздыхает.

– Знаешь, – говорит он мне, – все-таки от этого зрелища у меня на душе неспокойно. Так издеваться над бедными тварями…

– Раньше травили на вертолетах, – обрываю я его на полуслове. – Поверьте, Виктор Валентинович, собаками лучше. Безопаснее, и меньше риск повредить Ребра.

– Что? – переспрашивает он. – А, Ребра! Да, Ребра – это самое главное.

Но видно, что мысли его – о другом.

* *

После обеда нам приносят метрику.

Савосин, Михаил Николаевич, 1996 года рождения. Возраст – 44 года. Концентрация волюнтарина – 74%. Рост – 58 метров. Вес – 31, 6 тонн. Активные Ребра – 4 и 5. Предполагаемая масса Ребер – 118 кг.

– Негусто, – говорит Шебаршин, старший Охотник, с которым я не в ладах. – Сто восемнадцать с такой туши – это почти оскорбление.

– А вам бы второго Костромского Великана, да? – спрашиваю я. – Чтобы опять – танки, В-излучатель, авиация?

Шебаршин морщится.

– Нет, ну зачем же сразу Костромской? Мне бы обычного, а не эту мелочь…

Больше он не говорит ничего, и все же я вижу – профессиональная гордость его задета. Так всегда и бывает, когда упоминаешь при Охотнике о Костромском Великане. О, что это было за чудовище! Двести человек едва могли окружить его след, ударом кулака он расплющивал танк, а из груди его, развороченной кумулятивным снарядом, извлекли четыре тонны драгоценных Активных Ребер! Глядя на его скелет, хранящийся в Дарвиновском музее, и теперь трудно поверить, что это не какое-то мифическое создание, а безвестный Петр Васин, концентрация волюнтарина – 97%.

Кое-что, правда, так и осталось непонятным: почему, в отличие от прочих В-измененных, он не утратил своей памяти? Что он хотел обнаружить в Квадрате Вторжения – там, куда пробивался с таким упорством? Агентство молчит, Охотник, прикончивший Великана – кажется, это был француз, то ли Жерар, то ли Жорж – давно вышел на пенсию и столько, говорят, вкачал в себя волюнтарина, что от одной творящей мысли приходит в экстаз. Тайна на тайне – однако же, работа наша продолжилась и после Великана, и будет продолжаться еще долго.

Если посмотреть статистику, за год мы имеем пятнадцать случаев В-изменения, до стадии тотального разрастания из которых добираются когда четыре, когда три. Дело здесь, разумеется, в общедоступности волюнтарина – продается он в каждой аптеке, разбавленный, но все же действенный. «Три капли после обеда», – советует участковый терапевт, – «и думайте о хорошем. Организм все сам сделает». Обычно и вправду делает, но бывает иначе.

Бывает и так, что процедура дает сбой. Приклад моего ружья – я зову его Варенькой, в честь дочки, царство ей небесное – сделан из бедренной кости Натальи Осиповой, концентрация волюнтарина 74%. Затравили мы ее по свежему следу, и двух дней не потребовалось, а как отделили голову, она глаза открыла и все вспомнила.

Я не любитель подобных воспоминаний. По мне, лучше бы В-измененные молчали о пережитом, и все же, согласно инструкции, мы, Наблюдатели, обязаны записывать их последние слова. Бог знает, зачем – не для потомков же, потомков мы для себя не планируем.

Вот что рассказала Наталья Осипова, концентрация волюнтарина 79%:

Купила я капельки во вторник и сразу же приняла. Сердце отпустило, в глазах посветлело – спасибо Антонине Ефимовне, она мне их посоветовала. К полудню так хорошо себя почувствовала, что взялась сама обед стряпать. Борщ сварила, картошки нажарила, с укропчиком, как Володя любит, и вдруг чувствую – нога неметь начала. Это у меня и раньше бывало, что же, старость – не радость, да и всегда отходило, если в горячей воде попарить. Я воду в таз налила и ногу опустила. Десять минут сижу, полчаса, а ничего, не отходит, больше того – и бедро неметь начало. Я пошла в скорую звонить, да в прихожей о лыжи споткнулась, лежу и до телефона дотянуться не могу. Чуть не заплакала от беспомощности, вдруг чувствую – рука растет. Открываю глаза и вижу – действительно, выросла, такая длинная, вся в суставчиках, извивается, что змея. Ну, я трубку сразу и взяла, и звоню, звоню – в скорую, Володе, Гоше, царство ему небесное…

Я не стал записывать до конца, все эти истории похожи одна на другую. Сперва суставчики, затем кости протыкают кожу, потом голова пробивает потолок – ох уж эти квартиры со стандартной планировкой – и готово, идет по городу В-измененный. Люди звонят в Агентство, и приезжает дежурная команда – Охотник, Координатор, Наблюдатель, а с недавнего времени, когда начали колоть волюнтарин собакам – еще и Кинопат. Задача у них простая: обездвижить и отделить голову. Иногда голова брыкается – в таком случае говорят, что она «отрастила щупальца». Брыкалась и голова Натальи Осиповой, концентрация волюнтарина 74% – пока наш шофер не переехал ее гусеницами, вперед-назад.

Как закончат работу дежурные, настает черед разделочной бригады. Эти распиливают В-измененного на куски, а куски распихивают по грузовикам и везут в обработочный цех. Там их осматривает Эксперт – у нас в России их всего три. Задача его – оценить качество Ребер. О Ребрах следует сказать особо, потому что все это – и Каскады, Первый и Второй, и Охота – все это сделано и делается только ради них.

Итак, Активные Ребра – что это такое? Прежде всего, это, разумеется, сами ребра – огромные ребра В-измененных. Активны они, как правило, не целиком – нужный нам серебристо-серый слой сходит на нет ближе к грудной кости. На каждый центнер Активных Ребер приходится всего 12 грамм драгоценного вещества, отработанное же сырье Агентство вывозит на свалку, и таких свалок под одной Москвой уже шесть.

Что делается с основной массой Активного вещества – мне, Наблюдателю, неизвестно. Свою же долю, а это примерно 0,4 грамма с каждой Охоты, я отдаю Климову, знакомому дилеру, в обмен на месячную дозу меморала. Действие этого препарата, в отличие от волюнтарина, предсказуемо: сделав себе инъекцию, я вернусь в прошлое, до Каскада, и пробуду там, пока меня не разбудят.

Но это потом, а сейчас – к делу.

– Жаль, бабу его уже затравили, – говорит второй Охотник Шукшин. – Могли бы вместо приманки использовать, но не судьба. Двести кило стрихнина в речку зарядили, а к Малиновке притащили соляную глыбу. У них ведь баланс ни к черту, у В-измененных, солей каких-то не хватает, вот она и принялась лизать, а как нализалась – пить захотела. Приползла к речке, и прямо из нее. Напилась, скрутило, через полчаса мы уже грудину резали. Ребер-то всего ничего, едва на полкоробка собрали.

– Отправили уже? – спрашиваю я.

– А как же. С курьерским, прямиком в Штаб.

– Вот и хорошо.

Скрипит дверь в прихожей, и раздается голос егеря:

– Кто из Агентства – там ваши сани приехали.

Мы – я, Охотники, директор и кинопат – встаем из-за стола.

– На что свою долю потратишь? – спрашивает меня Шукшин.

– Как обычно, – говорю я. – Зине – шубу, Варе – мяч.

– Хорошее дело, – говорит второй Охотник. – Мир кончился, а жизнь продолжается – верно?

На улице нас действительно ждут сани – для нас и для В-собак. Трое В-оленей всхрапывают и роют когтистыми лапами землю. «Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним», – мурлычет фальцетом кинопат, забираясь на заднее сиденье. Рядом с ним садится директор, одетый в мохнатую шубу, а мне, согласно распорядку, придется сидеть впереди – с Шукшиным и Шебаршиным, потому что Наблюдатель должен видеть все своими глазами.

Шукшин трогает поводья, и, звеня бубенцами, сани выезжают со двора. На территории псарен стараниями климат-контроля поддерживается искусственное лето, за околицей же начинается настоящая русская зима. Куда ни кинешь взгляд, все вокруг белым-бело, по проселочной дороге вьется поземка, деревья скованы прозрачным льдом. При каждом резком повороте нас обдает холодным ветром, и я уже жалею, что не взял с собой полушубок на В-лисьем меху.

Час езды – и мы на месте. Почуяв Савосина, В-псы начинают выть. Звуки эти нервируют директора, и он надевает припасенные для такого случая наушники. Кинопат рядом с ним дрожит от нервного возбуждения. Губы его раздвинуты в зловещей улыбке, он, кажется, и сам готов завыть вместе со своими подопечными. Завидев, что я смотрю на него, кинопат берет себя в руки.

– И так каждый раз, – улыбается он виновато. – Десять лет женат, двое детей, недавно выбран почетным членом садоводческого товарищества, а все равно – как Охотиться еду, так едва сдерживаюсь. Вы уж простите меня…

– Ничего, – говорю я. – Лишь бы все прошло гладко.

И все идет гладко. Через несколько минут мы слышим вдалеке удары – словно огромная болванка равномерно бьется о земную твердь. Это шагает В-измененный, шагает и не ведает, что мы уже здесь, приехали по его душу.

– Выпускать надо, – говорит Шукшин. Кинопат кивает, спрыгивает с саней и идет к ящикам с собаками. Четыре щелчка, и стазис-поля выключены.

Четыре В-пса, четыре тщательно отформованные, обученные твари – теперь на свободе. Это странная картина: мороз и солнце, день чудесный, и в снегу – лоснящиеся черные тела, из которых рвутся на волю смертоносные щупальца и ложноножки. Похоже, мысль эта пришла в голову не мне одному, потому что Шебаршин, обращаясь неведомо к кому – к лесу, должно быть, к небу, к заснеженной дороге – спрашивает вдруг:

– А под хохлому их, часом, расписывать не пробовали?

– Кого? – вздрагивает задумавшийся, было, Шукшин.

– Собак.

– Зачем это?

– Да просто, – Шебаршин сплевывает. – Сани, олени эти, мы в шубах… Только самовара не хватает.

– Под хохлому – это можно, – говорит кинопат. Собаки сгрудились вокруг него, лижут ноги, повизгивают от возбуждения. – Только для этого нестабильный материал нужен. С ними вот, – гладит он В-псов, – ничего уже не поделаешь, концентрация не та.

– И не надо, – говорит Шукшин. – Десинхронизации не наблюдается?

– Нет, – отвечает кинопат.

– Тогда с Богом.

И начинается Охота. Если вы один раз увидите это зрелище, вы не забудете его никогда. С диким лаем, клекотом, хрипом несутся вперед наши гончие, чудесные, выведенные специально для травли В-псы. Мы еле поспеваем за ними, Шебаршин нахлестывает оленей и матерится в бороду. Директор укутался в шубу, и снаружи торчит только покрасневший от мороза нос. Кажется, будто гонке нашей не будет конца, когда впереди, буквально в считанные мгновения, вырастает из-за горизонта гигантская сгорбленная фигура В-измененного. Это знатный экземпляр, пусть даже Ребер в нем совсем чуть-чуть, и я чувствую, как меня против воли захватывает азарт. Догнать, затравить, убить – вот что витает в воздухе.

Он все еще похож на человека, этот Михаил Николаевич Савосин, концентрация волюнтарина 74%. Кожа у него серая, рыхлая, местами она висит складками, от лица осталось немного – огромные, разросшиеся губы и черные, без белков, глаза – и все же на разумное существо он похож с избытком, чересчур. Даже гигантский рост тут не помощник – слишком человеческое движение делает это существо, когда загребает пятерней снег и растирает по морщинистому, в черных пятнах, лбу. К счастью, убиваем их не мы, люди – это работа собак, и собаки делают свою работу хорошо.

Они бегут, и под ногами их стелется поземка. Прыжок – синхронный, отработанный – и они впиваются великану в спину. Черными пиявками они висят на этом невероятном теле. Гигант ревет, крутится на месте, пытается достать собак руками, но где ему – их учили вцепляться именно в самые труднодоступные места. Наконец, В-измененный падает – сперва на четвереньки, затем на живот. Все это время он защищает руками голову – к счастью, собакам нет дела до головы. Они рвут спину, полосуют бока, Джек, кажется, уже вгрызся во внутренности, так что конец – дело времени.

Но тут происходит непредвиденное. Найда, умница Найда, которая мгновение назад так толково, так остервенело рвала В-измененную плоть, вдруг начинает скулить, тереть морду лапами, словно пытаясь отцепить от себя что-то прилипшее, и, наконец, кричит человеческим голосом, голосом маленькой девочки:

– Нет, нет, нет, нет, нет!

Замолкает, слышны только тяжелое дыхание В-измененного, да сдавленное рычание остальных собак, и снова звучит этот крик:

–Нет, нет, нет, нет, нет!

И опять пауза, и опять крик, и опять, и опять, и опять. Шукшин удерживает кинопата в санях, но тот кусает его, совсем как собака, и вырывается.

– Найда! – кричит он. – Найда! – и в ответ ему звучит одно и тоже – душераздирающее, полное отчаяния «Нет!»

–Дурак! – орет Шебаршин, побросав в снег все свое снаряжение. – Назад, дурак, он же еще дергается!

Но кинопат устремляется вперед, к своим подопечным. Удерживать его бесполезно, он сам словно перестал быть человеком.

– А, черт с ним, – сплевывает Шебаршин. – Собаке – собачья смерть.

Я вроде бы согласен с ним. Что такое кинопат, в конце концов? Искусственно выращенный объект, чье назначение – следить за В-собаками. И все же что-то во мне протестует, что-то маленькое, давным-давно позабытое. Наверное, он все равно бросился бы спасать собаку, даже если бы она не заговорила человеческим голосом. 4% концентрации волюнтарина или 40% – для него это не имело значения. Маленький глупый кинопат – он не мог сделать большего, не мог спасти травимых людей, даже, наверное, никогда не думал об этом, и все же, едва появилась возможность совершить что-то, что было ему под силу – он сделал это, не задумываясь. Бедные люди, бедный мутант!

Я думаю над этим минуту, не больше, а затем привычным усилием отгоняю вредную мысль. Кинопат уже мертв и похоронен – даже директор, который Охотится впервые, понимает это.

Все происходит так, как и должно было произойти. Едва кинопат подбегает к Найде, в гиганте просыпается ярость. Вот он, его подлинный враг – двуногий, хитроумный, тот, для кого собаки – лишь орудия! Тело В-измененного истерзано, порвано, как прогнившее сукно, но в костях его еще есть сила. Могучим усилием он переворачивается со спины на живот, погребая под собой кинопата и его подопечных. Взметается вверх легкий пушистый снег, на мгновение мы словно слепнем, а потом уже не происходит ничего – гигантская туша мертва.

Прощай, Джек, прощай, Найда, прощайте, Ким и Русалка! Шукшин с досады бьет кулаком по колену, зубы его сжаты, в глазах – злой огонек.

– Вот сука! – хрипит он.

Шебаршину наплевать, на лице у директора страдальческое выражение. Что ж, по крайней мере, он впервые нюхнул пороху, побывал на настоящей Охоте. Теперь будет ходить гоголем перед клерками из Агентства.

В молчании мы грузим на сани опустевшие стазис-ящики, и директор вызывает разделочную бригаду. Наша работа здесь кончена, говорить больше не о чем, разве что Шукшин вновь заводит разговор о том, кто на что потратит свою долю.

– Зине – шубу, Варе – мяч, – повторяю я, думая о меморале. Он выглядит как белые кристаллы – берешь горстку таких, кладешь под язык, и мир вокруг плавится, обнажая прошлое, слой за слоем.

Дорога назад проходит без происшествий. Перед тем, как покинуть зону Охоты, мы еще раз осматриваем псарни. Там все по-прежнему – лают В-псы, пахнет мокрой шерстью и соломенными подстилками. Директор набирает номер Агентства и сообщает о смерти кинопата.

– Да, – говорит он. – Да-да. Хотелось бы, чтобы в самые короткие сроки. В самые короткие.

Закончив разговор, он улыбается мне.

– Нового уже выслали.

Я киваю. Новый кинопат – это хорошо. Работа должна продолжаться.

Перед уходом мы обнаруживаем кое-что – незначительно, но все же. В самом дальнем углу черной лужей растекся по полу бедный старый Рекс, концентрация волюнтарина 4%.

– Не выдержал смерти друга, – вздыхает директор.

Я пожимаю плечами.

– Помните, что кинопат сказал о Рексе? – говорю. – Второй Ван Гог, чувствительная натура. Потому и растекся. Нам же, – продолжаю, – надо помнить о Ребрах. Ребра, ребрышки. Прочный костяк.

Повелитель Красная Дама

Возвращение

Два чувства дивно близки нам.

В них обретает сердце пищу:

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам.

А. С. Пушкин

Окончилась война, и я – контуженный, с перевязанной головой – возвращался домой, на Родину. Не раз и не два командир упрашивал меня остаться, не разрушать единство полка, но я был упрям, скучал по Ивановке, и ныне на боку моем алел рубец – знак одиночества, память об отсечении.

От Колясова до Ивановки – двадцать верст, и, чтобы зря не пылить прах, не топтать набитую костьми землю, я нанял рейсовую колымагу с водителем, осыпающимся, как старый шифер. Уже на выезде из города он начал стареть – когда же я, убаюканный дорогой, проснулся на продавленном сиденье, то увидел, что автобус застыл посреди серого пшеничного поля, сквозь дырявую крышу пробивается солнце, а на месте шофера сидит скелет, отбеленный временем.

Без всякого сомнения, я вновь оказался в местах, где прошло мое детство, где я пил густое молоко, резвился в речке, истекал сукровицей, выкалывал лошадям глаза, рвал с деревьев наросшую за лето кожу и ночью, качаясь под закопченным потолком в волосяной люльке, слушал, как раздувается, словно лягушачий зоб, спина отца, трудящегося над матерью.

Изменилось бы во мне что-либо с годами, само по себе, без пули и падения, без раны, оставившей свой след? Стало бы отчетливее мое родство с этим пространством, пронизанным солнцем и ветром, с этим краем земли, вмещающим в себя подножную плесень и ветвистые Божьи рога?

Все может быть – есть вещи, в которых мы не отдаем себе отчета, вещи, которые прорастают сквозь нас незаметно и безболезненно – так, что их связь с током нашей крови и глубокая укорененность в нашей плоти осознаются лишь в миг обретения и утраты. Но осознать – не значит понять: как всякие дети, запечатанные в глиняных сосудах, исправленные камнями, подвязанные и расплетенные от русых волос, вновь и вновь обречены мы спрашивать себя, ведомо ли нам самое важное, или же нечто исконно-телесное утрачено нами навсегда и сменилось бесплодным мудрствованием ума?

Так что же такое Родина, почему один звук этого слова вызывает ныне во мне такое же чувство, когда в общем построении на меня ложился ефрейтор Пазопуло, и хрящевая перемычка между нами изгибалась под углом девяносто градусов?

Может быть, никакого секрета нет, и Родина – это всего лишь морщинистый дед Тарас в пиджаке, пушистом от плесени, или свинья, извергающая полупереваренного поросенка, или полосатый карлик, ворующий в лунном свете пшено, или безногий младенец в прозрачной утробе, простой и понятный каждому бессмертный гидроцефал.

Я вышел из автобуса и двинулся сквозь пшеницу, питаемую великим трупом земли. Когда-то и я впивал в себя соки могучих умерших, подклеивал в тетрадь добытые волосы и чешуйки кожи, катался в еще теплой золе, оставшейся от былого огня и думал: это знание, это опыт и жизнь, которые я принимаю в себя, чтобы возрасти, чтоб много после лечь в сухую почву письмён и кормить своим телом грядущее человечество.

Да, мир слов виделся мне безбрежной поверхностью плоти, и прежде чем умом моим завладела гибкая воинская перемычка, я мечтал об опрелостях Мандельштама, о росистой подмышке Державина, поросшей зеленым овсом.

Ныне я-старый исчез – словно пуля, прошедшая через мозг, забрала этого человека с собой, в раскаленный воздух войны, в потную свалку непрекращающейся битвы. Лежа на земле, усеянной телами, чувствуя горячую связь с Пазопуло, раненым в брюхо – сознавал ли я пустоту, разверзшуюся во мне в тот миг, понимал ли, что заполниться ей дано лишь изначальным и сокровенным, тем, что, независимо от личности, присутствует в каждом и неизбежно тянет на Родину, вглубь женского лона, в землю, в распад на частицы и слияние с миром основ?

Чувство, заменившее мне все, чем я жил, смыло с лица необщее выражение, обточило и обтесало мое существо под единый, неизменный от века образец. Если когда-то я грезил подняться из праха травой, зерном, плодовым деревом – ныне я молча шел мимо колосьев, принимая, как должное, их созревание, шелест и будущий урожай. Из человека, стремящегося стать великим мертвым, я обратился в смиренного поедателя мертвецов.

И вот я шел.

Я просто шел, пока из-за кургана, поросшего мхом, из-за кургана, сложенного из рук и ног любимых, из женских лиц и детских животов – не показалась Ивановка, ее придавленные к земле домишки, провалы, полные густой черной грязи, и бурый пруд, не примечательный ничем, кроме дыхания, посвиста, стона и слез.

Все было знакомым, прогнившим, родным, все здесь было по-старому, как раньше. Все так же чернели на дне колодца спрессованные останки братьев Бутурлиных, все так же сох на ступенях избы-читальни двухмесячный эмбрион. По-прежнему спали в норках младенческие скелеты, я помнил их немые танцы на поле, усеянном ржавым мусором, шорох и стук костей в золотистой полуденной тишине.

Я помнил и женщину, сидящую на завалинке у почты. Простоволосая, в длинной рубахе, бурой между ног, с лимонно-желтыми крыльями капустницы, она, как и прежде, кормила грудью личинку, произведенную ею на свет, и эти радость материнства, гибкое, сегментированное тело и жвалы, теребящие набухший сосок – все дышало вечностью, неизменностью, мудрым и размеренным покоем.

Я словно оставил Ивановку вчера: не выцвело даже прибитое к забору голубое Настино платье, и птицы не расклевали две белокурые головы. Чернели открытые двери, копошился в корыте бессовестно голый старик. Время не сдвинулось, да и куда ему было идти? Ни я, ни Ивановка не видели в том потребности. Тот новый человек, которым я стал, человек, сквозь войну впитавший в себя самое важное, вернулся не для того, чтобы терзать эту землю и перелицовывать ее под себя. Нет, отныне и навсегда он существовал для Ивановки, не наоборот: она – не я! – имела значение.

Преображенный, я возвратился, чтобы слиться с трухлявыми стенами отцовского дома, врасти в него, словно в раковину, причаститься мушиной трапезы, испустить себя в податливое существо, взрастить еще одно звено вечной цепи и сойти, как тысячи до меня, в холод и мрак, устав от истечения времени. В ином месте я испугался бы такой участи, но не здесь, не в Ивановке, где она казалась естественной и неотвратимой. Если где я и мог открыться, отбросить наносное и личное, то лишь на Родине, где нежные матери и дочери делят еще живую кошку, где шевеление в подполе означает, что тебя любят и ждут.

Перед родимым крыльцом, окутанный сыростью и овеянный гнилью, я потянул с головы повязку – побуревшие, пропитанные кровью бинты. Они отходили мучительно, с тупой и тянущей болью, с черными сгустками и розоватым струпом, содранным с щеки.

Повязка упала на землю. Тусклое солнце Ивановки осветило обугленную глазницу и желтоватую височную кость.

Повелитель Красная Дама

Цветок

Пролог

В погожий солнечный денек над городом возник Цветок. Был он огромный, серебристо-серый, мясистые лепестки колыхались на ветру, и в целом впечатление было довольно неприятное – словно в небе повис гигантский рот. Есть он, однако, никого не спешил – ни через час, ни через два – и высыпавшие, было, на улицу люди вернулись по домам. Вечером телефоны были перегружены: говорили об американских спутниках-шпионах, шаровых молниях, метеорологических зондах, сглазах, призраках, НЛО, гадали, что будет дальше и переписывали друг у друга молитвы – на всякий случай.

А дальше ничего не было – во всяком случае, не было ничего ужасного, душераздирающего или даже мало-мальски интересного; не было ничего такого, из чего можно было бы скомпоновать добротный интригующий увлекательный, эт сетера, эт сетера – роман. Сперва, конечно, люди боялись, но потом необходимость жить привычной жизнью возобладала над сверхъестественным, и дела пошли по-старому. Неделя-другая, и спроси вы на улице прохожего, отчего тот, идя в магазин, не боится Цветка, он бы ответил: «Жрать-то надо!» – и пошел бы дальше, за жратвой.

Оказалось также, что Цветок над городом – это не повод: уходить в запой, опаздывать на работу, забывать о кредитах, не платить за ЖКХ, возвращать с опозданием книги в библиотеку, пропускать свидания, ездить зайцем в троллейбусе, бегать от алиментов, не присутствовать на корпоративах, грубить вышестоящим, не мыться, не стричься, не чистить ушей.

При всей своей необычности Цветок не мешал жизни, и люди перестали замечать Цветок.

Да, было, конечно, и кое-что странное, кое-что из ряда вон. Например, Бруски – о том, что там творится, уже через день после появления Цветка поползли различные слухи. Но что такое Бруски – крохотный район в провинциальном городишке, где никому ни до кого нет дела? Это ведь только кажется, что они близко, пять минут на автобусе, а на самом деле они дальше Америки, дальше звезд – равно как и все, что выходит за пределы квартиры, двора, улицы, района. Это совсем другая Вселенная, и то, что в ней происходит, никого не касается – никого, кроме ее обитателей. О них и пойдет речь.