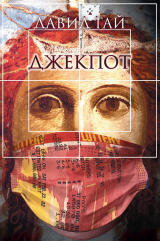

Текст книги "Джекпот"

Автор книги: Давид Гай

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)

Теперь – наученный, работает только со щитками.

А вот и Ефим. Его черед под камеру ложиться. «Голова» на то место нацелена, которое нужно докторам видеть. То есть на палец левой ноги. Костя снимает пальцы обеих ног, чтобы сравнить. Три-четыре минуты – готово.

– Ну, что ты там увидел? – Ефим клинообразную бороденку пощипывает, нервничает. Лечить будем или пусть живет?

Пять «бон скен» делает Костя за день сегодняшний. Согласно расписанию. И еще два стресс-теста. Сколько перевидал этих стресс-тестов, а себя не сумел проверить. Чувствовал – надо безотлагательно, да все оттягивал, недосуг было. И лень. А как прихватило сердце, так уж и поздно было проверяться. В среду загремел по «скорой» в госпиталь, в пятницу соперировали. Чуть концы не отдал. Зато теперь с чистыми артериями. Лет на десять, наверное, хватит. А дальше – как судьба распорядится.

День как день, без осложнений. И следа никакого не оставляет. Работу свою Костя наизусть знает, с закрытыми глазами делать может. То-то и неинтересно. А творчество ему противопоказано. Более того, запрещено строго-настрого. Есть служебная инструкция – ей и следуй.

Однажды Даниил, дружок Костин – тот самый, кто про rednecks говорил, редактор огромной, в четыреста страниц, местной рекламной газеты, – пристал: бывали у тебя происшествия? Ну, про щитки рассказал. А еще? А еще… Наркоманы попадаются с плохими, вдоль и поперек исколотыми венами – попробуй найди. Среди них спидоносцы. Обычно Костя без перчаток работает – руки в резине слепыми становятся. Но в этих случаях надевает. Разве это ЧП? – редактор разочарован. Костя думает-думает и пожимает плечами – нет ничего такого. И хорошо, что нет. Один тип, тоже технолог, как-то вкалывает не ту дозу и вину на Костю сваливает. Разбираются, типа этого выгоняют немедленно. Скрыть ошибку в их деле невозможно. Или не ту процедуру пациенту сделаешь. Они ведь похожи, процедуры. С Костей не случалось. Однажды укалывает иглой использованной. В самом начале случилось, когда опыта набирался. Случайно – берет шприц, колет, а в нем жидкости нет. Кому-то уже шприцом этим сделал инъекцию. Переживает жутко. Обходится. В общем, ничего этакого приятелю не смог сообщить.

Общение Костино в госпитале – супервайзер, доктор-радиолог и секретарша. Все. Круг замыкается. (Есть, правда, медсестра Элла из другого отдела, но о ней разговор особый.) Трепаться с ними некогда и не о чем. Словоохотливый супервайзер Бен достает Костю рассказами, какую лазанью намедни ел в итальянском ресторане. Десять минут про гребаную лазанью, удавиться впору. Бен – гей и, естественно, спидоносец. На работе то и дело дремлет. Силенки убавляются заметно. Инъекции делает неумело, будто впервые, Костя его по этой части страхует, подменяет. На Бене – финансовая документация, писанина. Тоже не лучшим образом ведет. Его госпитальное начальство не трогает, да и попробуй тронь – по судам затаскает.

СПИД в Америке не болезнь, а охранная грамота. А в принципе Бен мужик нормальный, к Косте хорошо относится. Если бы не рассказы про лазанью…

В конце дня Костя звонит Маше. Никто не отвечает. Оставляет на ее биппере номер своего телефона. Перезванивает Маша через полчаса. На фирме аврал, что-то там случилось, поэтому отвечает лаконично, отрывисто, будто сугубо деловой разговор ведет, а речь-то о свидании. Выходные заняты, только в следующий вторник. Сегодня, между прочим, четверг.

Опять пустой вечер. Куда себя деть? В кино? Ничего путного не идет. Привык чаще всего бывать один, даже на концертах в «Карнеги» и в «Метрополитен». Маша редко может вырваться – дети, заботы, вкалывает на сверхурочных как проклятая. Вот и ходит один. Поначалу странно, непривычно, потом пообвык. Изредка приятелей берет с собой бессемейных, того же редактора, или Леню с женой, старинного друга московской поры, бывшего строителя, пребывающего в вечной тоске. Кафе в Манхэттене забиты парами: сидят за столиками она-она, он-он. То ли сексменьшинства, вернее, сексбольшинства, то ли одинокие. Ищут друг друга, чтобы время скоротать. Как он с редактором.

Готовит ужин, открывает пиво, любимую свою мексиканскую «Корону». После еды – вовсе не обязательное чтение. Останавливается в раздумье у полок. На одной верхний ряд – девять светло-бежевых томов и один бордовый – русские философы, взял с собой из России. Начала выходить тогда библиотека сочинений тех, о ком имел Костя весьма смутное представление. Чаадаева, Бердяева, правда, читал и раньше, а вот Шпета, Кавелина, Потебню, Соловьева… В последнее время, однако, не может серьезное читать, и классику русскую в том числе. Не трогает. Только «Нью-Йорк таймс» и еженедельники. И книги на английском застревают. Вроде все понятно, почти без словаря обходится, но аромата фразы не чувствует. На сон грядущий изредка стихи, ими и обходится. Образованный человек не читает, а перечитывает. Хороший афоризм. Значит, он образованный. К тому же страстные книгочеи не одиноки в постели. Он – не страстный, следовательно, сие к нему не относится.

Вытаскивает крохотный, на ладони уместится, сборничек Рильке, еще в семьдесят четвертом вышел в Москве. Тоже привез с собой в эмиграцию.

Как бы в ад этот попасть из теперешнего рая…

Откладывает книжицу, лежит, скрестив руки на груди, как покойник. Ловит себя на сравнении и руки вдоль туловища вытягивает. Находит глазами блокнот для записей, на светло-кофейной обложке черным фломастером два слова крупно выведены: «Разрозненные мысли». Лежит блокнот на трюмо прикроватном, заносит в него Костя всякую хрень, что в голову приходит, впрочем, иногда и дельные вроде мыслишки проскальзывают, как золотинки в промываемом песке; последнее время все реже заглядывает в блокнот, а записей новых и вовсе нет. Мозги ржавеют, наверное. Сейчас вдруг желание появляется полистать блокнот с летними еще записями.

Из дневника Ситникова

Иногда мне кажется, что люди, которые ищут то, о чем долго мечтают, на самом деле боятся это найти. Ну, обретут, а дальше? А так живут со своей красивой легендой и не променяют ее ни на что.

Почему в Нью-Йорке мало красивых женщин? В сабвэе ли, в автобусе ли, на манхэттенских улицах и даже в театрах и концертных залах – смуглолицые, шоколадные, узкоглазые, блинообразные, бледно-белые, безразлично-никакие, не будящие эмоций лица, и если мелькнет вдруг манящий облик, то безобманчиво определяешь – русская.

А ведь какой чертовский намес, кого только и откуда не приманивает и не привечает этот сумасшедший город…

Казалось, в таком конгломерате рас и народностей только и произрастать красавицам. Ничего подобного – все блекло, стерто, невпечатлительно.

Даниил ответ имеет относительно англосаксов, чьи потомки поселились в Америке. По его теории, шутливо-завиральной, во всем виноваты костры инквизиции. В средние века сжигали в Европе еретиков и ведьм; ведьмы были самыми красивыми, их не стало – генофонд красавиц истощился: посмотри, говорит Даниил, на тех же немок, британок, скандинавок… А француженки, итальянки, испанки? – пытаюсь парировать я. Окей, много ли ты видел среди них красавиц? – заводится. Чтобы и лицо, и волосы, и фигура… Немного, соглашаюсь.

А с прочими, не англосаксами, как же? И сам себе отвечаю: эмигрируют со всего остального света в кажущуюся благословенной Америку не сливки общества, не аристократы – трудовой люд в поисках куска хлеба, с надеждой, что детям уготована лучшая участь. Скажем, женщины-латиносы, их в Нью-Йорке уйма, может, миллион, может, два: низкорослые, с откляченными задницами, напоминающие лошадей Пржевальского; моют они посуду в ресторанах, убирают, стирают, ухаживают за чужими детьми, работают продавцами за семь долларов в час, словом, делают то, от чего отказываются американки. Откуда среди них красавицам взяться…

Но, может, мне красивые просто не попадаются, ибо ездят не в метро и автобусах, а в машинах? Или мне ближе славянский тип красоты: светлые волосы, голубые глаза и так далее, потому я не в состоянии оценить в полной мере пригожесть лунообразных китаянок и вьетнамок с глазами-щелками или губастых, задастых гаитянок? Изредка ведь попадаются удивительно гармоничные создания природы… В сабвэе напротив меня садится молодая, плотного сложения женщина в короткой черной юбке, черных, сливающихся с цветом кожи колготках и туфлях на высоких каблуках. Ярко накрашена, алая помада на выразительных губах и тени вокруг оливковых глаз подчеркивают благородный абрис лица в обрамлении длинных тонких волос, редких у представительниц черной расы; в лице женщины уверенность, достоинство, осознание своей особой прелести; на ней тонкая голубая кофточка с короткими рукавами, верхние пуговицы расстегнуты, слегка виден вырез груди с медальоном на золотой цепочке. Я не в состоянии не смотреть на нее, помимо воли устремляюсь взглядом в темную расселину между неплотно сдвинутыми круглыми коленями, женщина ловит его, чуть хмурит брови, однако не делает ни малейшей попытки сдвинуть колени, лишь окатывает меня холодом оливок. Я в упор, с замиранием, забыв приличия, беззастенчиво расстреливаю ее глазами: ты прекрасна, сексапильна, в тебе дремлющая страсть, от которой твои мужчины, наверное, сходят с ума, как бы я хотел быть в их числе… Женщина все чувствует, но не электризуется, как польщенная вниманием русская, не посылает ответных флюидов – все такая же гордая неприступность и легкое презрение. Ее остановка, женщина выходит из вагона, зная, что я гляжу ей вслед, мигом охватывая, фиксируя весь ее облик, от гребенок до ног, как сказал поэт, оборачивается и, мне кажется, с удовольствием показывает поднятый средний палец – на интернациональном языке жестов означает: накось, выкуси…

Такие красавицы, впрочем, – исключение на фоне массы невзрачных, неприметных, бесформенных женщин, молодых и не очень, чаще всего неприбранных, неухоженных, словно специально одетых так, чтобы скрыть женственность…

И лишь русские, чьи глаза сулят и не отталкивают, как равнодушно-безучастные взгляды американок, обученных не смотреть на мужчин, лишь русские, приехавшие оттуда, где грязный, начиненный парами бензина и заводскими выбросами воздух и далеко не у всех есть нормально оплачиваемая работа, где каждый пятый недоедает и где женщина – существо подневольное, целиком зависящее от мужских прихотей, где для того, чтобы следить за собой по общепринятым стандартам, не хватает средней зарплаты, – именно русские поражают в Нью-Йорке статью, здоровой, гладкой, без веснушек, рябинок и угрей кожей, модной стрижкой, со вкусом подобранной косметикой, одеждой…

Как такое возможно? Никто не знает.

Удивительно, как в спортивной игре полно и до конца может выражаться душа нации. Футбол – интернационален, в нем частицы души всех нас, населяющих земной шар. А футбол американский? Атлеты в шлемах и масках наподобие тех, что у хоккейных вратарей, в защитных доспехах, демонстрируют бицепсы – единственно открытую часть тела, у каждого радиосвязь с тренером, носятся по полю за овальным мячом с единственной целью – приземлить его за линией защиты соперника.

Я – поклонник и обожатель футбола – поначалу оставался равнодушен к названному американцами этим словом действу, не имеющему к моей любимой игре никакого отношения. Но, приглядевшись, узнав правила, понаблюдав десяток-другой матчей, проникся к новой для меня игре глубоким уважением, считаю одной из самых умных и интеллектуальных в мире. Мощь, сила, скорость, сноровка, а еще ум, тонкая тактика, расчет, прежде всего, восхищающая зрителей филигранная точность ключевого игрока – квотербэка, бросающего мяч своим нападающим на сорок-пятьдесят метров…

Однако только ли это делает игру эту выразительницей души нации? Нет, разумеется. Тогда что же? Пронести мяч на половину соперника и приземлить за чертой – «тачдаун» – можно, лишь испытав удары и захваты, падения и столкновения, преодолев бешеное сопротивление, через «кучу малу», боль и ушибы, ссадины и травмы. Только так достигается успех, и никак иначе! Легких путей к этому нет и быть не может. Нарушил правила – изволь вернуться на исходную позицию, начинай атаку сначала.

В этой игре нет ничьих. Или все, или ничего. Разве не то же в американской повседневности?!

Именно поэтому игра эта столь близка и понятна стране, в которой в часы трансляции решающих матчей жизнь замирает и сосредоточена лишь вокруг мельтешащих на экранах телевизоров игроков в шлемах и масках.

Бессмысленная писанина, микстура от одиночества, лишь бы время скоротать. Все равно без толку, ни во что путное не выльется, ни в роман, ни в повесть. Чтобы ему, Косте Ситникову, в недавнем прошлом киносценаристу, начать писать в Америке, что-то должно случиться, выбить из колеи привычной, иначе – скучно. Друг его Даня, редактор газеты, с ним не согласен, этот пишет прозу постоянно, каждодневно, есть настроение, нет – все равно за компьютер садится. Костя так не может, не умеет. Однако ничего в его жизни не случается, он уже и не ждет, позавчера до омерзения на вчера похоже, вчера – на сегодня и так далее, без просвета. Вот и пробавляется разрозненными мыслями, лучше сказать, мыслишками.

Завтра – пятница, благословенный, обожаемый всеми день, потому что последний на рабочей неделе. Сколь нежно, трепетно, с придыханием желают здесь друг другу, а прежде всего самим себе, хорошего отдыха… Have a nice weekends! Музыка божественная, скрипка и флейта, Моцарт и Мендельсон, можно плавным речитативом, можно ликующим воскликом, можно так и этак, любым образом – все едино прекрасно звучит. Завтра – отдых, не надо ехать на работу, видеть физиономии сослуживцев (по Косте, большинство из них – жизнерадостные роботы, обитающие в сумеречном мире умеренной приемлемости). Одно из самых больших Костиных удивлений и недоумений в Америке: оказывается, работу здесь редко любят, а чаще относятся к ней равнодушно, а то и ненавидят. Часто задумывается над собственным парадоксально-категорическим выводом, спорить пытается с собой, отбрасывать крайнее суждение – не получается. Работа суть деньги. Иного здесь в расчет не берут. Работа – самовыражение, творческая, полнокровная, в радость и удовольствие от самого процесса – наверное, есть, существует, но это – потом, как производное от главного. Чек в конверте – мерило творчества, радости, удовольствия. Большинство работу приемлет, и не более. Да и как любить то, что в любой момент можешь потерять? Не по своей вине, не потому, что неумеха и плохо ремеслом владеешь – таких вообще не держат, за исключением госслужбы, где кретинов пруд пруди. Работа – не женщина, которую любят, даже если теряют, и может, еще сильнее, когда теряют. Лишь единицам в работе кайф ловить удается и не думать о получке – кстати, при таком подходе не маленькой. Форменные счастливцы, предмет Костиной зависти. Вокруг него таковых нет. Впрочем, есть, вернее, был. Слава Гуревич.

Да, Слава. Смуглокожий, с нееврейским стреловидным разрезом светло-карих глаз и ямочками на щеках и подбородке. Ямочки улыбаются, оттого приобретает лицо доверчиво-доброе выражение, почти нежное. Нет его больше двух лет. Жил замечательно, и не в годах тут дело, а в наполнении их.

…Кладбище недалеко от Сан-Матео. Красиво именуется, загадочно – Cypress Lawn, «Кипарисовая лужайка». Кипарисов не видно, может, где-то дальше, не у входа. Кругом простор немыслимый, небо раскрывается бескрайним, до горизонта, голубым парашютом. Палит калифорнийское солнце не по-мартовски, градусов двадцать пять по Цельсию. (Терпеть не может Костя эти фаренгейты, а также дюймы, инчи, акры, паунды. Весь мир давно отказался, а американцы держатся. Упрямства ради или менять лень и дорого?) Озерца с утками, водопады, растительность обильная – лучше не сыскать места для последнего приюта. Но все слишком, чересчур – слишком ухожено, вылизано, чересчур красиво, не о бренности сущего хочется думать, а о радостях и утехах бытия. Кладбище должно незатейливым быть, строгим, сумрачным, не отвлекать от печали и скорби.

Аллейками углубляется Костя в территорию, оказывается не просто среди могил, а монументальных творений – семейных склепов, часовен, усыпальниц строго классических форм, с колоннами и портиками из серого гранита и мрамора. «Кипарисовая аллея», как объясняют ему, включает в себя католический, баптистский, еврейский участки, и все огромно, впечатляюще, рассчитано на вечность. Денег не жалеют на покойников. Есть и просто могилы со скромными ритуальными знаками, но поржавелые оградки, погнувшиеся кресты и треснувшие плиты с древнееврейской вязью, слава богу, отсутствуют. Отсутствуют и самодеятельные надписи на граните и мраморе, вроде гениальной по безысходной своей простоте, однажды увиденной им на еврейском кладбище в подмосковной Малаховке, где Полины родители похоронены: «Боря, вот и все…» Или философски-напутственного обращения усопшего мужа к жене: «И я был жив, как ты, и ты умрешь, как я…» Надписи лапидарны, в одном выдержаны тоне, без всяких там художеств и выкрутасов: beloved father, beloved mother, beloved wife, beloved husband… (Любимым отцу, матери, жене, мужу…) Синие наклейки на многих надгробиях со словами: endowed care. Означают, что сохранность могилы на долгие годы обеспечивается хозяевами кладбища, разумеется, за деньги, и немалые.

Кто-то из пришедших на прощание со Славой осведомленность выказывает: похоронены тут многие знаменитости, в том числе Херст и Савелий Крамаров. Шалопутный актер русский с косиной на один глаз, которую взял да исправил в Америке, мигом потеряв своеобразие, чести удостоился стать знаменитостью и покоиться неподалеку от газетного короля.

Крайне редко попадает Костя на американские кладбища – знакомыми в Нью-Йорке обзавелся немногими, друзей и того меньше, так что провожать в последний путь, по сути, некого. Последней была жена. Тот день помнит так, будто вчера случилось. И всякий раз испытывает на кладбищах чувство чужести, именно здесь всего острее, – не его это страна и никогда не станет его. В земле этой не лежат родственники, товарищи, не к кому приходить, не с кем беседовать шепотом, отсутствует ниточка, от мертвых к живым ведущая, и в этом главная причина кроется.

Слава в полном и ясном сознании уходил, во всяком случае, еще за сутки до кончины был таким. Распорядился не устраивать никаких особых проводов, ни по еврейскому, ни по христианскому обычаю, хотя имел право и на то, и на другое: отец его был иудей, мать русская. Местом встречи друзей для прощания с собой избрал не бросающуюся в глаза часовню, недалеко от входа на кладбище. Сам выбрал, попросив привезти в «Кипарисовую аллею» вскоре после того, как, собрав самых близких, жену, сына и брата, объявил им, что прекращает борьбу за жизнь и начинает готовиться куходу.

А боролся он яростно несколько лет, с того момента самого, как проморгавшие болезнь доктора самое страшное признали – канцер.

С невесть откуда взявшегося покашливания началось. Рентген ничего настораживающего не показывал. Кашель усиливался. Верный себе, неистово и самоотреченно работавший в молодой амбициозной нефтяной фирме, не желал Слава тратить золотое время на эскулапов, в чьих талантах давно, как и большинство американцев, разуверился. Без приборов они ровным счетом ничего не стоят, а тесты говорили: все окей. Лишь под давлением жены пошел-таки к пульмонологу и словно бы между прочим обронил: мать его умерла от рака легких, отец – от другого вида опухоли. Тогда наконец взялись за него всерьез. Но – поздно.

И, однако, сотворил Слава чудо. После операции и «химии» сам подыскивал себе лекарства для усиления иммунной системы.

Доктора разводили руками, Слава уговаривал, настаивал, требовал – и добивался. Сражался с болезнью он с отчаянной решимостью и верой в продление отпущенных ему лет. Сколько еще суждено прожить, не знал, однако жертвовать не хотел ни дня, ни часа. В осмысленных его действиях не было и намека на обреченность. Последние полтора года поддерживало необыкновенное, им самим придуманное средство. Работал Слава по четыре часа в день, на фирме на него молились. Знал и умел он, бывший бакинский ученый, доктор наук, то, что американцы не знали и не умели. Но вдруг лекарство перестало действовать. Замены не нашлось…

Все это узнавал Костя по телефону. Звонил он Гуревичу из Нью-Йорка пару раз в неделю, или тот звонил сам. На вопрос о самочувствии отвечал Слава исчерпывающе-коротко: «Боремся», подразумевая неуместность расспросов. В последнее время не мог Слава долго говорить, нутряно кашлял, задыхался, было слышно, как сплевывает мокроту, давалось ему каждое слово с трудом. Лишь однажды изменил своему правилу не касаться темы этой.

– Помнишь, Костя, у Сельвинского… «Смерть легка, как тополевый пух. А то, чего мы страшно так боимся, то есть не смерть, а ожиданье смерти». Кажется, я правильно процитировал. Впрочем, за абсолютную точность не ручаюсь, но смысл такой. Как тополевый пух… – повторил и зашелся кашлем.

Познакомились они на Ислочи, в писательском Доме творчества. Когда это было?.. Кажется, в восемьдесят восьмом, в сентябре. В последние годы нередко бывал Костя в Белоруссии. Нравились места здешние, небогатые, затерянные – не глухомань, но все ж. И потому путевку купил именно в этот Дом творчества. Союз кинематографистов помог, у него с Литфондом хорошие отношения установились. Заканчивал Костя рассказы для сборника, первого и, как оказалось, единственного, имелся договор с издательством, сроки поджимали, вот и приехал поработать. Слава с женой позже появились. Увиделись в столовой, с первого общения понравились друг другу и совместные прогулки в окрестностях начали. Слава любил в писательских домах бывать, любым санаториям их предпочитал, а путевку достать в непрестижную Ислочь, вдали от моря и крымско-кавказских прелестей, для него, известного в Баку ученого, не составило особого труда. Словом, провели вместе две последние недели, потом Костя в Москву уехал, а Слава остался.

Гуревич отменным ходоком оказался и уматывал долгоногого Костю, хотя тот помоложе был. Гуляя в лесу, видели следы домчавшихся сюда чернобыльских ветров: огромные, с голову младенца, грибы, иссохшую листву берез и осин, а в огородах обочь леса метровый укроп и буйно растущую картофельную ботву. Слава с собой счетчик Гейгера привез – знал, куда едет, ежедневные замеры, однако, удивительную картину давали: количество микрорентген было в норме. Откуда же метровый укроп?

– Очень мало знаем мы о радиации, а то, что знаем, не вполне объяснимо, – размышлял Слава. – Скажем, пожилые люди в отличие от детей порой к этой гадости невосприимчивы.

Не предполагали тогда, насколько прав был Слава: уже в Нью-Йорке вычитал Костя в русской газете про крестьянку, дожившую в чернобыльской зоне до 124 лет.

А пока регулярно ходили в близкий Раков за молдавским «Каберне», целебные свойства, говорят, имевшим. Вино по этой причине в больших количествах завезли, несмотря на охватившую страну антиалкогольную истерию.

Вспомнилось все это у входа в часовню, где вот-вот панихида начнется. Не успел проститься со Славой, опоздал на три дня. Специально приурочил поездку в Сан-Франциско – и вот… Сердцем чувствовал – надо спешить, и не успел. Всего-то три дня.

А народ все прибывает, человек сто уже, не меньше. Никого Костя не знает, кроме Славиной жены. Решил не докучать разговорами. Люди кучкуются, объединяются в группки по принципу знакомств, некоторые курят, говорят вполголоса, что моменту приличествует. Американцы отдельно, семеро мужчин и две женщины. Не смешиваются с остальными, разговоры непринужденно ведут, пересмеиваются, будто на «парти», а не на панихиде. Что-то все-таки такое в них, что пониманию русскому недоступно. Переходит Костя от одной группки к другой, в разговоры вслушивается. За редким исключением, Славу знали они, как Костя уловил, последние двенадцать лет, ровно столько, сколько он в Америке, а многие и того меньше. Он же хранит то в себе, чего не знают Славины друзья и не могут знать, хочет поделиться, но не представляется возможности. Не будет же вмешиваться бесцеремонно в беседу незнакомых людей. А представься возможность, расскажет, например, об их дискуссиях на Ислочи относительно эмиграции, которой тогда полстраны бредило, несмотря на обещания горбачевские социализм построить с человеческим лицом и прочие заманчивые, маячившие на горизонте перемены. Слава был категорически против отъезда. Ни в коем случае, никогда. «Большинство работает, чтобы жить, я живу, чтобы работать. Поверь, Костя, не слова это, это моя суть. Разве смогу реализоваться в Америке? Язык, возраст, ну и прочее». Костя соглашался: уезжать нельзя. Ну что, например, делать в Штатах такому, как он? Русский язык для него не только средство общения, это государство его, религия. И как один его коллега на вопрос ответил, хочет ли эмигрировать: «Зачем? Мне и тут плохо».

И вот в начале октября девяностого звонит Слава. Неожиданно. «Я в Москве, давай увидимся…» Встречаются у памятника Пушкину. Слава объявляет, что приехал в американское посольство. Эмигрирует с женой и сыном. Выглядит озабоченным, неулыбчивым, ямочки на щеках дивные пропали или незаметнее стали. Говорит о бакинских событиях, убийствах, крови, насилии, попустительстве армии.

– Сегодня армян режут, завтра за нас возьмутся. Как в том анекдоте с точностью до наоборот. Мне стыдно за мой город, не представлял, что массовое озверение возможно…

Улавливает Костя обрывок разговора рядом стоящих. Тоже о Славе, притом то, чего он не знает. Почему-то Слава никогда не рассказывал. «Фамилия мамы Иванова была. Да, Представьте себе. Слава пришел получать паспорт и заявил: беру фамилию отца и национальность – еврей. Офицер-паспортист своим ушам не поверил, пытался Славу переубедить: «Ты сам не понимаешь, как тебе будет нелегко жить. А Иванов, да еще русский – совсем другое дело». Слава все понимал и тем не менее сознательно стал евреем». Вот, оказывается, как оно было. Русскому понять еврейские проблемы нелегко, надо в чужой шкуре побыть. Сколько раз Костя с женой обсуждал тему эту, не во всем соглашался с Полиной, но в главном сходился: антисемитизм еще и тем страшен, что рождает в евреях комплексы, ощущение ущербности… Со Славой, слава богу, такого не произошло.

Открытый гроб с телом того, кто еще несколько дней назад был живым, дышащим, чувствующим боль, страдающим, тоскующим, прощающимся и всяким другим Славой Гуревичем, в глубине часовни стоит, за рядами скамеек. Рядом – маленькая трибуна. Выступающие мимо гроба проходят, задерживаются на секунду-другую – и на трибуну, она происходящему церемониальный оттенок придает. Единственно, кто не с трибуны говорит, а из прохода в первом ряду, – младший Славин брат. Не похож на него совершенно, с линиями рта, жестко очерченными, и глазами, странно скользящими мимо собеседника. Открывает прощание и потом объявляет берущих слово. Говорит Славин брат умно, проникновенно; Костя, помимо воли, по привычке, всегда мысленно услышанное редактирующий, замечающий неточность, наигранность, фальшь, не может ни к чему придраться. Особенно проняло, когда брат Славы произносит долгую фразу молитвенную: «Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть часть Материка, часть Суши; и если Волной снесет в море береговой Утес, меньше станет Европы, а также, если смоет край Мыса или разрушит Замок твой или Друга твоего; смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я один со всем Человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол: он звонит по Тебе». Не уверен Костя, что все люди вокруг вспомнят, откуда доносится фраза-молитва, а он хорошо знает ее по роману известному.

На трибуне коллеги Славины, друзья, знакомые сменяются, каждый добавляет свою крупицу воспоминаний. Со всей Калифорнии съехались, удивительно, день-то будничный, рабочий. Слава их всех объединял, видать, стержнем был, к нему тянулись. И, может, не случайно прощание с редким жизнелюбцем не уныло, слезно, душераздирающе. Улавливает кто-то: «Мы все стали сегодня лучше, чище, светлее, и такими нас сделал Слава».

Слово американцам, коллегам по последней работе Гуревича. Слава рассказывал во время телефонного общения, какие это замечательные ребята, относятся потрясающе к нему: он болел уже, мог в офисе максимум полдня находиться и не всю рабочую неделю, а они ему полную зарплату платили, да еще повышали. С трудом верилось – уж очень не вяжется со здешней соковыжимальной системой. «Мы звали его Слав, он был старше и мудрее нас и умел делать то, чего не могли мы. Он заряжал нас оптимизмом и энергией. На вопрос «как дела?» он всегда отвечал – «грейт!» и вскидывал правую руку. Он и в самом деле чувствовал себя замечательно, работа доставляла ему не просто удовольствие, а наслаждение…»

Худющий, с острым выпирающим кадыком американец говорит, вице-президент компании. Соответствует сказанное им облику Славиному. Говорит что-то там о технологии, о том, что без Славы не смогли бы они внедрить и половину идей, что уход Славы – огромная потеря для фирмы. Так или примерно так говорят, наверное, почти о каждом во время прощания, но американец убеждает искренностью своей и болью по поводу случившегося: Слава – уникум, без него дела у фирмы и впрямь могут разладиться.

Костя братом Славиным предупрежден: ему, гостю из Нью-Йорка, тоже дадут сказать. Но когда свое имя слышит, пульс частить начинает, так бывает, когда выпьет или нервничает. Идет к трибуне неспешной походкой, как и другие, на мгновение застывает у гроба. Это Слава – и не Слава, болезнь тронуть, изжелтить лицо не успела, но пропали ямочки, кожа на изможденных щеках и скулах натянулась гладко, словно на барабане. Слава чужим кажется, мало на себя похожим.

Делает Костя паузу и неожиданно для себя совсем не так начинает, как хотел, заранее продумывал.

– Опоздал я… – с напряжением выталкивает из себя, и очевидно становится: не надо умничать, а просто вспомнить, о чем чаще всего с живым говорил, будто Слава рядом и говорит Костя не на похоронах его, а во время застолья, и не траурную речь, а тост, пусть не веселый, не шутливый, а серьезный, но тост о здравствующем. Поволокло, и остановиться не может. Как уж выбирается Костя из словесной мышеловки c его-то неуклюжим английским, и сам не знает, но чувствует – слушают с особенным вниманием, сопереживанием. В сущности, об обыденном: о непредставимой жажде, страсти работы, целиком Славу поглощавшей, делавшей его счастливым, – ведь мало кто сказать о себе может: иду на службу, как на праздник, – и вдвойне счастливым, ибо такое состояние души присутствовало и в отторгающей подобные эмоции Америке; говорит о многажды слышанном от Славы, что прожил он замечательную жизнь и часто самому себе завидовал, сколько же совершить удалось. В общем, что хотел, то выразил, к Косте потом, на поминках, подходят, руку жмут, за «замечательное выступление» благодарят. Немного не по себе – не на собрании же держал речь и не витийствовал похвал ради, сказал, что чувствовал. А Славы-то нет…