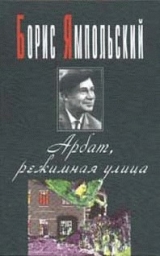

Текст книги "Арбат, режимная улица"

Автор книги: Борис Ямпольский

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Я тронул батарею парового отопления и тотчас же почувствовал духоту невыносимую.

Я влез на стол и открыл форточку. Я уверен был, что он знает мое окно и сейчас увидит, что я открываю форточку. Да черт с ним. В комнату ворвался ледяной ветер со снегом, и я вдыхал жадно, неутолимо. И постепенно мне как-то становилось легче, спокойнее, словно я пил силу, отчаяние. Черт с ним, черт с ним, черт с ним…

Я как– то осмелел, все показалось не таким мрачным, безнадежным и конченым.

И в это время резко, дико, как-то взвизгивающе зазвонил телефон. В жизни я не слыхал такого тревожного, требовательного звонка.

– С вами сейчас будут разговаривать, – дотянулся откуда-то издалека жалобный женский голос. И вслед за этим вдруг отбой, частые-частые гудки.

Теперь я стал раздумывать и мучиться, кто же это был, секретарша или телефонистка. Зачем, кому я нужен был? Кому понадобился, кто вспомнил обо мне в этот дикий, смутный день и час моей жизни? Или, может быть, в каких-то списках, где я еще состоял, против моей фамилии не было галочки? Надо было срочно поставить галочку. И снова я обмирал от страха и неизвестности. Пронзительно зазвенел телефон.

– Не отходите от трубочки, сейчас с вами будут разговаривать.

И вслед за этим далекий, милый голос Кати, она говорила из-за города,

– Это ты мне звонила несколько минут назад? – жадно спросил я. – Ты, да?

Я сразу как-то успокоился, сразу как-то включился в мир, где есть люди, есть сестры, братья, любимые, где столько голосов, шепотов, интонаций, где есть вопросы и ответы, достоинство, терпимость, уважение. Все это еще есть? Еще есть?

– Ты что, спал? – спросила она.

– Нет.

– А почему у тебя голос такой странный? Ты болен?

– Нет, не болен.

– Я голоса твоего не узнаю, это ты?

– Я, я.

– Ну, что такое с тобой, что стряслось? Я молчал.

– Что ты молчишь? Что случилось?

Я как бы все время чувствовал в телефоне третьего человека, казалось, разбирал его дыхание, его внимание.

– Нет, ничего не случилось.

– Не нравится мне твое настроение. Я сейчас к тебе приеду.

– Не надо.

– Нет, я приеду.

– Я прощу тебя.

– Но мне нужно к тебе приехать, – сказала она.

– А в чем дело?

Теперь она молчала, и я спрашивал.

– Что случилось?

– Этот разговор не для телефона.

– У тебя что-то случилось? Да?

В ответ – ку-ку, ку-ку, ку-ку… И непонятно было, это она повесила трубку, или разъединил тот, третий, и стало еще тревожнее.

В последние дни какой-то снегирь, серенький, скромный, с бурой грудкой, повадился залетать в открытую форточку моей комнаты, и то сядет на вешалку в глубине комнаты, то на этажерку с книгами. Вдруг услышу трепет крыльев, и немо, удивленно снегирек глядит на меня, словно хочет что-то сказать, а я боюсь шевельнуться, напугать, чтобы не заметался, не разбился о каменные своды, только тихонько, дружески свистну, и он тут же вылетит в форточку и пропадет. А на следующий день опять трепет крыльев, живая дрожь, и снова глядит на меня удивленно-грустно и хочет что-то сказать. И так настойчиво, ежедневно прилетал, что стало думаться, что это душа давно умершего, некогда любившего меня навещает меня, хочет о чем-то предупредить, но сегодня почему-то снегирька не было, и не было, и не было. И это тоже казалось плохим предзнаменованием.

* * *

Сначала я исчезну из домовой книги. Сам домоуправ, не доверяя девице-делопроизводителю или старику-бухгалтеру, молча перечеркнет меня крест-накрест и, усмехнувшись, забудет. Нет, не выбыл, не переехал на другую квартиру, в другой город и даже не умер, просто никогда не был, случайно затесался в домовую книгу.

А потом быстро, лихорадочно, таясь, вычеркнут из всех списков, где состоял и против фамилии: аккуратно ставились галочки: членские взносы, нагрузка, собрания, семинар; где получал выговоры с занесением и без занесения в личное дело. Исчезнет и само личное дело.

И только, может, еще в библиотеке долго будет пылиться абонементная карточка, а потом и она исчезнет, навсегда забудут, исчезнут сведения, какие книги любил и читал, чем в жизни интересовался – неоромантизмом или неореализмом, а может, и соцреализмом. Еще некоторое время будут по адресу приходить письма, открытки и, может, даже и переводы, но, словно обжигаясь, беря кончиками пальцев, отнесут в домоуправление, чтобы следовали куда надлежит; а газеты и журналы до конца подписки разойдутся по квартире, и журналы „Огонек" и „Техника молодежи" еще долго будут мелькать в туалете.

Все это я ясно видел и постепенно к этому привыкал. Психика перестраивалась на ходу и не посягала на это.

Придут какие-то чужие, нездешние люди, повесят на двери большую и плоскую сургучную печать, и в запечатанной комнате будет звонить телефон, долго и надсадно звонить, и по ночам вдруг заплачет, заноет, захрипит, как ангинозный больной, и ответит только запечатанная, необратимая тишина, которая известно что означает и которую все быстро поймут. Может, вдруг накатит длинный, ничего не знающий и не рассуждающий междугородный звонок, но и он останется без ответа. И постепенно реже и реже будет звонить, пока не затихнет, не оглохнет совсем. Разве прорвется какой-то шальной, быстрый звоночек по ошибке, или старый, еще школьный товарищ или друг по войне, приехавший в Москву в командировку, ничего не ведая, позвонит

Но скорее всего только повесят сургуч, и сразу же пойдут коллективные заявления перенести аппарат в коридор или на кухню, и можно будет днем и ночью слышать одно и то же: „Он тут больше не живет", „Вам русским языком говорят, таких тут нет". И это тоже известно, что означает, и не надо переводить.

Я видел все так ясно, будто все это уже случилось Я видел жизнь после себя, вторую, третью и десятую серию, которую еще никто не снимал. Однажды утром или в полдень придут представители с портфелями, и с ними домоуправ, и дворник, и понятые, распахнут двери в затхлую комнату и долго и тщательно будут переписывать вещи, выкликая: „Кресло подержанное… матрац подержанный, лампочка электрическая 100 ватт".

И это уже навсегда, необратимо, от этого нельзя отделаться, вылечиться, и из этого не выскочишь тут даже нет надежды на рентген, на облучение, на то что скоро что-то такое откроют, что-то такое сделают, нет никаких упований на знаменитого профессора, на знахаря, на шамана.

Он ждет меня там, под окном, и мне кажется, я вижу тень его на стене. Тренькнул телефон, и я сразу схватил трубку, словно она могла меня спасти, могла помочь выплыть.

– Говорит Алла из парткома, вам известно, что вы агитатор?

– Да, да, я знаю, обязательно, я болен, я сегодня болен, завтра приду, обязательно приду, конечно, Алла, что я, не понимаю?

А день все длился и почему-то не кончался, глядя в окна желтизной вечереющих облаков. А потом зимние сумерки, как чернила, пролились по небу и сгустились во мглу, и воспаленно засветились фары. Улица то заполнялась потоком машин, которые обгоняли друг друга, шли грохочущей железной лавиной, то вдруг сразу, точно обрубали топором, пустела, и тогда становнлось так тихо, что слышно было, как на кухне стучат ножами, отбивая котлеты, потом, как приближающийся водопад, железный грохот, и снова улица до краев наполнялась машинами, которые подступали к самым окнам, и всегда среди них была хоть одна похоронная, с черным крепом по бокам.

Глава восьмая

За окном что-то вспыхнуло и вздрогнуло, зеленоватый туман поплыл мимо, будто затяжная немецкая ракета, и в комнате стало светло и мертво.

Зажглись фонари.

Я оделся и вышел на кухню. Теперь она была полна, были тут и те, кто всегда дома, всегда у кастрюль, у корыт, и те, кто только пришел с работы и сразу же стал чистить картошку, разделывать рыбу, лепить котлеты.

Женщины яростно накачивали примусы, так же яростно, словно боролись с духами, регулировала пламя керосинок, и то копоть поднималась к потолку, то сокращалась и умирала в буром огоньке, а кто-то из мужчин самозабвенно возился над прибором, похожим на паровоз Уатта. И стояла та напряженная мелочная тишина, которая от одного слова могла взорваться, как динамит, и перейти в потасовку, в пожар или донос с далеко идущими последствиями.

Я стал закрывать дверь, не оглядываясь, и почувствовал, как все притаились, только шумели примуса и шипели котлеты на сковородках. Казалось, все уже знали, в чем дело, и казалось, пространство вокруг раздалось и оставило меня в заколдованном круге. Не оглядываясь, я вышел, и хлопнул кухонной дверью, и услышал в спину:

– Чтобы по голове тебя так хлопало.

На средней площадке стояли те же два парнишечки, пыхтели сигаретами, отплевывались.

– Пять будет? – спросил один.

– Пять будет, – сказал второй.

– У, твою мать, – откликнулся первый. И опять тишина.

Я спустился по черной железной лестнице, замызганной картофельной шелухой, блевотиной, грязным снегом, и толкнул тяжелую наружную дверь. И сразу же мелькнул черный котик, и, как вспышка, близко, до ослепления, его бледное, замученное беспокойством пухлое лицо, пронзительные глаза и мокрые от снега ресницы.

Мне показалось, что от неожиданности он хотел сказать: „Здрасьте", но передумал, и неловко, как раненый кролик, прыгнул в сторону, в заметался. Мне стало его жалко, хотелось сказать: „Ничего-ничего". Я прошел мимо, не обращая внимания.

Дворовая собака, неизвестно у кого жившая, которую все кормили и все пинали, стояла посреди двора на кривых лапах, и, когда я проходил мимо, подняла голову и взглянула на меня свободным взглядом. „Нет, ты еще ничего не знаешь", – беззвучно сказал я ей. Она побежала за мной, я оглянулся, и что-то, наверно, было в моем взгляде такое, что она остановилась: „Что такое?" – и не пошла дальше.

Интересно, как он узнал, что я именно в этом подъезде, ведь, когда я входил во двор, он торчал на той стороне улицы. Может, уже был в домоуправлении, разузнавал и нашел по словесному портрету.

В полуподвальное окно ремесленного училища было видно, как при электрическом свете играли в пинг-понг и двое с ракетками, как кошки, прыгали вокруг стола, и все это было из другой, забытой, отошедшей от меня жизни, словно из давно виденного фильма. И по экрану этого фильма проплыли вахтер в ушанке, громадная полуразрушенная снежная баба с угольными глазами, женщина, развешивавшая белье на ветру, она поздоровалась со мной и, когда я не ответил, странно взглянула на меня. Из подъезда научно-исследовательского института вышла озабоченная, с портфелями, комиссия, под аркой почтальонша порылась в сумке и дала мне письмо в зеленом официальном конверте, и, не вскрывая, я сунул его в карман.

Я прошел под старыми, грязными, забитыми фанерой, заткнутыми подушками кухонными окнами, по темному стоптанному снегу и, огибая белый снежный скверик с чахлой елкой, вышел не к воротам, а под кирпичную арку во внутренний двор. Тут стоял непонятный, серый, потемневший от снега, дождей и ветров бетонный или гипсовый монумент, уже нельзя било разобрать и черт лица, замысел фантазии скульптора. Говорили – это Орджоникидзе, но иногда казалось, это сам Сталин стоит, заложив руку за борт шинели, а иногда казалось – это просто символ. Монумент выставили с какой-то площади по реконструкции, потому что незачем ему было тут стоять, на заднем дворе, рядом с железными мусорными урнами.

Здоровые рослые бугаи с пробивающимися усиками, в черных форменных фуражках ремесленников, нелепо визжа, и смеясь, и гоняясь друг за другом, играли в какую-то ребячливую игру, напоминая сирот из приюта. И как некогда в давние годы, я позавидовал им, почему я не сирота, не безродный, тогда бы мне было все нипочем и все равно.

Я прошел мимо столовой, из которой, как из бани, вырывались клубы пара с запахом трески и кислых щей. В окна видны были буфет и бочка пива, из которой насосом качали пивную пену, и высокие толстые кружки, и голые, без скатерти столики, за которыми по шестеро – восьмеро сидели ученики-ремесленники, наворачивая оловянными ложками картофельное пюре или манную кашу и запивая из щербатых стаканов киселем. Я кружил, как во сне, проходными дворами. Появились открытые ворота, и поплыла улица. Я шел, не оглядываясь, и чувствовал, что он идет за мной.

Интересно, что он уже знает про меня? Что наговорили ему и что он должен донести?

Я встал в очередь на троллейбусной остановке. Подошел троллейбус, все сели. Я остался. Троллейбус тронулся, и я пошел дальше, не оглядываясь, и в глаза все лез неоновый лозунг на крыше.

Все люди были как люди, они перебегали улицу, проносились в машинах, и я видел их лица, все куда-то спешили, кто-то их ждал там, в конце пути, а я уже никогда не буду таким.

Я шел и все время чувствовал себя на поводке.

У Гастронома я остановился, что-то поразило меля. В магазин люди забегали странно и суетливо, как в старом немом кино с участием Макса Линдера, и так же дергаясь, молниеносно выбегали оттуда, словно там выдавали что-то несбыточное. Я пригляделся. Над дверью в люльке висел маляр и орудовал кистью, и все старались проскочить мимо.

Я тоже вбежал в переполненный Гастроном, в душную толчею и шум. Кто-то шел сквозь толпу с зеленым шаром на нитке под самым потолком. Люди перли с тяжелыми, полными апельсинов и консервных банок авоськами, напролом, с лицами решительными, пробиваясь к прилавкам.

Я миновал маленькие завихрения, маленькие вулканические кратеры у касс и протиснулся сквозь толпу к розничной продаже водки и папирос, и меня зажало со всех сторон, задушило винным перегаром. На прилавке стояла батарея пустых бутылок, и продавец и покупатель наперебой считали, мешая друг другу, путались, начинали сначала, а из толпы кричали: „Кончай базар!" Котиковой шапки не было видно, так что я немного отдохнул в толпе и стал постепенно выбираться. И когда наконец толпа меня выдавила и я оказался на просторе, я боялся посмотреть в ту сторону, где мраморная колонна, я чувствовал что-то неладное, но я все-таки взглянул туда, и тогда что-то быстрое, ловкое и хищное спряталось за колонну. Я заметил только верх черной шапки.

Тогда и я шмыгнул за колонну и оттуда наблюдал за ним. Он оглянулся и вдруг не обнаружил меня, поглядел в другую сторону и снова не нашел меня, и я увидел, как он заволновался, закрутился в водовороте, разыскивая меня, и медленно стал заходить за мою колонну. И тогда я перешел на другую сторону. Это было похоже на игру в кошки-мышки, кошки-мышки середины XX века.

Наконец я вышел из-за укрытия, и он увидел меня открытого и беззащитного и приклеился к колонне, чтобы не выдать себя, вынул: коробку „Беломора", достал папиросу, достал спички, но закурить не решился, спрятал спички и остался с незажженной папиросой во рту.

Ну, подойди, крикнул я ему беззвучно, иди, или на людях и скажи все, и я скажу тебе все. Пусть все увидят и узнают, пусть все идет к черту, и пусть кончится все сразу.

Вся ненависть обратилась на него, на его бледное лицо, на его замученную заботливость. Вот сейчас в толпе пробраться к нему, схватить за горло, закричать, позвать народ, расплакаться: „Ты чего хочешь? Зачем ходишь за мной?" Но между нами лежала пропасть – тайна государства, и не мог я с ним разговаривать, как человек с человеком.

Я стал в очередь в кассу, искоса поглядывая в его сторону. Я смотрел на его тусклое, бледное, замученное бдением лицо, и не знаю уже почему, но казалось, что голос у него тоже тусклый, писклявый, голос скопца. Я не слышал его голоса, да, наверно, и никогда и не услышу. Мы были рядом и видели друг друга, но между нами словно было непробиваемое толстое броневое стекло.

Он стоял недвижимо, и вокруг плыла, текла толпа, работая локтями, дыша перцовкой, духами, валидолом. Какая-то женщина глянула на него и крепче прижала к груди сумочку, кто-то заехал ему локтем в живот, кто-то мазанул его по лицу авоськой с яйцами, бережно держа ее над толпой, а он не спускал с меня глаз.

Я выбил чеки и пошел. Я больше не глядел в его сторону. Теперь мне было все равно. Я шел как слепой.

– Не толкайтесь, хулиган, – сказала какая-то дама. Я взглянул на нее и ничего не ответил. Она просто была в другом мире.

– Извинитесь хотя бы, – вскричала она.

Я оглянулся. У нее были глаза с сумасшедчинкой, крашеные волосы, и вся она была какая-то фальшивая, и мне казалось, ее подослали нарочно.

Стала собираться толпа. Продавец бросил нарезать колбасу и стоял с длинным тонким ножом, ожидая, что будет дальше.

– Извините, я нечаянно, – сказал я.

– Езжайте к себе и там толкайтесь, – сказала она. И пошла, как-то странно вихляя и волоча за собой низкий зад, словно он был у нее привязан.

Кто– то тронул меня за плечо:

– Здорово, старик.

Я глядел в незнакомое лицо, и из-под морщин, из-за венчика седых волос, как сквозь переводную картинку, медленно проявилось юное оживленное лицо. Мы учились в одной школе, в какой-то группе даже сидели на одной парте. А потом он сделал общественную карьеру, и я его долго не видел, только иногда встречал его фамилию среди выступавших на активе.

– Ой, работать бы мне в зеркальной мастерской, – сказал он, – или заколачивать посылки на почте.

– Ну, ты преувеличиваешь, – сказал я, по привычке или из перестраховки.

– Святая душа. Он усмехнулся.

– Я хочу отслужить маленькое тайное богослужение за себя. Пойду на кладбище, куплю фиалок.

А м о й стоял напротив, якобы в очереди за пирожками, и смотрел на нас, и, казалось, по губам пытался узнать, о чем мы говорили. И я стал глядеть на него сквозь магазинный туман, глаза наши встретились, и мы заглянули друг другу в душу. И оба как бы испугались и отвернулись.

Потом еще пару раз, пока я ходил по магазину за покупками в разные отделы и замечал то тут, то там котиковую шапку. Теперь он так же, как и я, старался делать отвлеченное лицо, не смотреть в мою сторону, но между нами через магазинную толпу протянуты были незримые напряженные линии, безумно работала телепатия:

„Ты тут? Ты тут?" И мы оба двигались и маялись, стесненные ужасно, связанные по вертикали и горизонтали в одном магнитном поле, управляемые независимыми от нас высокими и беспощадными, и неумолимыми электромагнитными силами.

Я вышел с покупками на улицу и тотчас же, словно специально за мной, к остановке подкатил троллейбус, и раскрылись двери, но я отвел глаза, пересек улицу Арбат, к дому.

Зачем он ходит за мной? Ведь я сам могу ему все рассказать. И когда встаю, когда выхожу на кухню, где стирают, варят, судачат, сообщая друг другу шепотом, по секрету, где дают гречневую кашу-концентрат, и как кипячу чай, жарю картошку, а потом весь день лежу и читаю, читаю „Ярмарку тщеславия", или „Смерть Ивана Ильича", или „Прощай, оружие!", и с кем дружу, к как папиросы курю, скрывать мне нечего. Зачем ему ходить за мной?

И опять стал я думать: вот сейчас повернуться, подойти к нему, взять крепко за руки и, глядя прямо в бледное лицо, пронзительные глаза, тихо сказать: „Зачем ты ходишь за мной, что тебе нужно? Я позвоню Берии…" Как будто я мог дозвониться до него.

Или, может, лучше так: отвести в сторону и спокойно сказать: „Слушай, кореш, наверно, тут недоразумение. Я, наверно, не тот, кто тебе нужен, я не могу им быть, понимаешь?"

Но я не сделал ни того, ни другого. Я как бы спокойно, как бы ничего не подозревая, шел по улице.

Я даже не удивлялся происшедшему. Но была боль, был ужас, что так быстро, так неожиданно быстро пришло это. Как тень шло за мной всю жизнь и все-таки наступило неожиданно.

Кто не привык к этому с детства, кто не вырос с этим, тот никогда не поймет тупую боль, овечью покорность неминуемости.

Теперь я не видел его, где-то он в толпе шел за мной, и я чувствовал это, как, наверное, чувствуют направленную в спину винтовку где-то между лопатками, словно холодный кружочек.

Шли навстречу люди, мелькали лица, проплывали шапки, шляпы, пошел мокрый снег, и появились зонтики, прошли усеченные конусом дома, протянулись длинные очереди. Это были пристрелочные очереди, еще неизвестно было, что будут давать.

Я шел и шел, словно сквозь подводный мир безмолвия, под огромным давлением километровой толщи воды. Неожиданно меня повело куда-то в сторону, и вдруг засигналили машины, и вслед за тем окрик: „Гражданин, вернитесь", и я словно проснулся, я был на середине улицы, вокруг рычали и чадили автомобили, на тротуаре собралась толпа. В толпе торчала и знакомая котиковая шапка, и еще несколько таких шапок, и вдруг показалось, что все в таких шапках. Но я не стал больше вглядываться. Я вернулся на тротуар, там ждал меня старшина, он козырнул.

Я медленно расстегнул пуговицу пальто, достал из бокового кармана пиджака паспорт и дал старшине. Он прочитал фамилию, потом медленно полистал паспорт, вернул и снова козырнул.

Толпа разочарованно разошлась, котиковая шапка куда-то исчезла, и я пошел, держа в руке паспорт. Потом остановился у какой-то водосточной трубы и спрятал паспорт в карман, у меня дрожали руки. По трубе грохотал сорвавшийся с крыши лед.

Я пересек улицу и, понимая, ощущая всеми нервами, всей тоской, что не надо идти к дому, словно ведомый внутренней, неосознанной силой непротивления, гонимый всей предыдущей своей жизнью, покорно поплелся к знакомым, крашенным грубым суриком воротам.

Глава девятая

Я кинул покупки на подоконник. Есть я не мог. Я задернул штору и стал у окна. Желтый мертвящий свет проникал в щель, улица гудела и содрогалась от идущего транспорта, и мне казалось, что все летит в тартарары.

С каждой минутой становилось все больше машин, низко светя желтыми фарами, разбрызгивая снежную грязь, поток, несущийся в обе стороны, временами внезапно замирал, заполняя во всю ширину Садовую и выливаясь на тротуары. Потом вдруг что-то сдвигалось, скрежетало, и бурный, грохочущий поток, сорвавшийся с цепи, несся дальше в обе стороны, по разным направлениям, к разным целям.

Все гуще становился и черный поток людей на тротуарах. Они струйками выливались со всех проходных и служебных подъездов, как ошпаренные выскакивали из всех дверей и ворот и, подхваченные вечерней рекой, неслись дальше, плотной кассой, огибая вдруг возникающие на пути у маленьких магазинчиков водовороты, на миг задержавшись: „Что дают?" и, присоединившись в хвост, успокаивались, или молча бежали дальше, обгоняя друг друга, выстраивались на остановках в длинные, змеящиеся, перегораживающие тротуар, мгновенно меняющие конфигурацию очереди, и когда подходила машина, сбивались в толпу и, держа над головой авоськи с молочными бутылками, жали вперед, отпихивая друг Друга локтями, сумками, портфелями, вскакивая на подножку, цепляясь на ходу, впихиваясь, и видно было сквозь освещенные окна, как идущий толчками троллейбус утрамбовывался на ходу, и люди при торможении падали друг на друга, как бы втискивались друг в друга, и становилось просторнее, и троллейбус, темный, разбухший от людей, тяжело лавировал в грохочущем потоке.

Куда они все едут, бегут и зачем? Неужели их ждет что-то хорошее там, в конце пути? И уже казалось, что они хотят только побыстрее убежать с этой улицы, и если тут с ними ничего не случится, там, на других улицах будет счастье.

Я услышал вдруг громкий смех под самым окном. У фонарного столба стояло несколько юношей и девушек, они ели купленные тут же, на углу, у толстой бабы в белом пирожки и что-то рассказывали друг другу и смеялись.

Зачем они так громко смеются, как они могут смеяться и еще жевать пирожки и рассказывать байки? Неужели они ничего не знают, неужели они не видят этого желтого, мертвого, тоскливого света и желтых мертвых облаков? И что все кончено.

Но несмотря на то, что казалось, что мир скончался, вспыхнули и побежали над крышей веселые праздничные буквы неона: „Дешево, удобно, быстро".

И там, в наступившем вечере, гуще мерцающих, шевелящихся, вспыхивающих и разгорающихся огней шла своим чередом жизнь.

Кто– то гулял на вечеринке, может быть, на первой вечеринке в своей жизни, кто-то, оставшись один в учреждении, пригнувшись к бумаге, писал анонимку, кто-то в первый раз смотрел „Синюю птицу" Метерлинка, кому-то выписывали ордер на арест, а кто-то делал перманент и завивку; выпекали в горячих пекарнях хлеб к утру, на бойне за городом мычало грязное, усталое, не кормленное перед убоем глупое стадо, и кто-то кому-то говорил первые слова любви, преданные, искренние, заикающиеся, на всю жизнь до скончания вековой свечи, и при свете пылающих люстр шли торжественные, заглушающие правду жизни юбилейные заседания; и кто-то бессильно выходил из ворот кладбища; равнодушно и методично работали тройки в тишине за крепостными стенами; и где-то там, в подмосковном лесу, по зимним дорожкам ходил и бормотал последним бормотаньем стихи старый поэт, которого затравят в другие годы.

Шестимиллионный город начал свою вечернюю, суровую, разгульную, усталую жизнь, и никто не знал и не хотел знать, и не мог знать, что кто-то мается и умирает один в своей комнате, в одной из миллионов комнатушек Москвы, никому не было до этого дела. И жизнь продолжалась на полную катушку, потому что не может остановиться никогда, и что бы ни случилось – война, землетрясение, чума, чистка, погром, затмение солнца, люди хотят есть, спать, веселиться, любить, ненавидеть, завидовать и продолжать род.

– Нет такого закону! – кричали в коридоре.

– Есть, есть. Ты пьяница отвратный, червивый.

Айсоры в очередной раз выселяли своего зятя.

А зять бил себя в слабую, впалую грудь и визжал:

– Я советский человек, я по Конституции живу. А вы! Вы…

– А что мы? – пьяно надвигаясь на него, спрашивал старший сын, черный, кучерявый, страшный, и вел его, как цыпленка, за шиворот, и потянул на лестницу. И он, как паяц, перепрыгивая на длинных ногах через несколько ступенек, снизу кричал:

– Я по Конституции…

Все хохотали.

– Иди, иди… диспансерный.

Айсорская ребятня выкатывалась из комнаты в коридор сплетенным клубком, непонятно было, где ноги, где руки, мелькали только черные кучерявые головы, и все это, царапаясь и визжа, снова клубком вкатывалось в комнату.

– Уймите их, – приказал Голубев-Монаткин.

– Товарищи, дети – цветы жизни, – отвечал один из айсоров, как капля воды похожий на других.

– Вы нарушаете элементарные правила социалистического общежития, – серьезно сказал Голубев-Монаткин.

– Точно, профессор, – ответили ему.

– Вы опять пьяны.

– На твои гроши, профессор.

– Нет, я это так не оставлю, – сказал Голубев-Монаткин.

– Действуй, профессор, делай.

– Вы нарушаете основные правила социалистического общежития, – повторил Голубев-Монаткин.

– Страх, какой ты ученый, профессор.

* * *

Где– то внизу громко и нагло хлопнула дверь. Это пришел Свизляк.

Он поднимается по черной железной лестнице стуча подковкам., стуча палкой, и вся квартира знает что пришел Свизляк, а затем он открывает ключиком дверь и так хлопает ею, что звенят стекла и дребезжат перегородки, и тогда и глухие, а их трое в квартире тоже понимают, что явился Свизляк,

Вот он изнутри, из своей комнаты открыл дверь и вошел в маленький, темный коридорчик и задышал, засопел, заворочался. Вот щелкнул выключатель, и он шумно снял свою собачью куртку и повесил ее на гвоздик у самой моей двери, и у меня было чувство, что на грудь мою он повесил свою псиную куртку.

Вот он открыл дверь в кухню и подпер ее палкой. И я сразу почувствовал запах капусты, жареной рыбы, мокрого белья и кипение кастрюль.

Свизляк стал у раковины и стал умываться, отфыркиваться, стонать, казалось, там купается носорог. Потом ушел и оставил дверь открытой, и я услышал из кухни:

– Приходят, а они хлещут французский коньяк из бокалов Гитлера.

– А где они взяли эти бокалы?

– Они все достанут, травили детей, разбойники

Я выхожу и осторожно, тихо закрываю дверь. Но Связляк будто караулит:

– А зачем вы ликвидируете вентиляцию?

– Дверь на кухню должна быть закрыта, – говорю.

– А кто вы такой, чтобы давать руководящие указания?

Любочка тоже возражала. Она вошла в спор осторожно, покорно, как ночная бестелесная бабочка и еле слышно прошелестела:

– Я тоже прошу закрывать дверь.

Но Свизляк услышал ее и на девяносто градусов обернулся на этот шепот.

– А почему вам так активно не нравятся открытые двери, вам есть что скрывать?

Любочка покраснела, лотом побледнела и ничего не могла вымолвить.

– А известно ли вам, что при коммунизме все будут жить с открытыми дверьми, и никакой личной собственности не будет, и никаких личных секретов от общества?

Любочка молча кивнула головой в знак понимания и согласия с этой перспективой.

– Или, может быть, вы возражаете против высшей фазы коммунизма? – несмотря на ее согласный кивок предположил Свизляк.

Любочке хотелось закричать во весь голос, что она вполне согласна, что она приветствует высшую фазу, она ей тоже очень нравится, но поскольку она еще не наступила и на дворе пока еще стоит переходный период, она как бы предпочитала воспользоваться хотя бы этим преимуществом периода, одеваться и раздеваться, жить и дышать за закрытой дверью, а не на бесстрашных глазах Свизляка, но она нашла в себе силы только приложить руки к груди и еле слышно прошептать:

– Как вы могли так подумать, Фрол Порфирьевич.

– А то я смотрю… – сказал Свизляк и еще шире раскрыл кухонную дверь, подперев ее дополнительно чурбаком.

– А вас я давно уже что-то не понимаю, – с сожалением обратился он ко мне.

– А что вы не понимаете?

– В какой системе вы работаете?

– Я сам себе система.

– То есть как? Вроде частного хозяйчика?

– Да, вроде кустарного предприятия.

Свизляк покачал головой и усмехнулся.

– Но для какой-то организации все-таки работаете?

– Для к а к о й – то – да.

Свизляк очень внимательно взглянул мне прямо в глаза, и в зрачках его вдруг пробежала испуганная искорка. На секунду, на одну только секунду он подумал про меня: а может, я о т т у д а? Но он быстро откатил эту мысль.

– Тут что-то не так, – сказал Свизляк. – Все в системе, одни вы вне системы.

– Занимайтесь своими делами, – сказал я.

– А я, между прочим, народный контроль.

– У себя в учреждении.

– При Советской власти каждое учреждение – мое учреждение.

– Слушайте, мне не хочется сейчас с вами разговаривать.

– Это я не хочу с вами разговаривать. Идите в свою комнату. Еще неизвестно, чем вы там занимаетесь.

– Я печатаю фальшивые купюры.

Свизляк раскрыл рот и с ужасом посмотрел на меня.

– Вы это даже в шутку не говорите, – тихо и серьезно сказал он.

Я взглянул на него и понял, что сегодня об этом объективно напишет куда надо.

Бонда Давидович, стоявший у плиты над своей кастрюлькой, засмеялся, но Свизляк так на него политически взглянул, что тот осекся.

– Конечно, всякий политически сомнительный человек, – начал Свизляк, но в это время почтальон принес „Вечернюю Москву", и Свизляк, приняв газету, сказал: