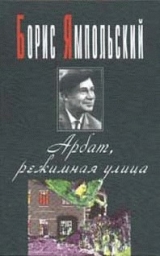

Текст книги "Арбат, режимная улица"

Автор книги: Борис Ямпольский

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Я уже понимаю, что это сон. И, как бывает в повторяющемся сне, который давно и долго мучает тебя, молишь, чтобы это на самом деле был сон, и на этот раз сон, и все кончилось бы благополучно. И тут, в тот час же я узнал, что это снова игра сна.

Я перехожу из круга в круг.

Я приезжаю на извозчике на вокзал, знакомый старый желто-кирпичный вокзал – „первый класс", „второй класс" и черная багажная касса, и почему-то одновременно он новый, модерный, из бетона и стекла с цветными витражами. И пахнет в нем уютно, самоваром, дубовыми скамьями, грузовыми дубликатами, детством, и тут же деловая, в лозунгах наглядной агитации комната партбюро, и там почему-то сидит школьный товарищ, по-детски круглолицый, но в ополченской темно-серой гимнастерке с узким пояском и серых обмотках. А я в длинной, до пят, юношеской кавалерийской шинели, и мы оба идем рядом, рассуждаем о теории отражения и ищем извозчика.

А потом я стоял у стола президиума, покрытого красным кумачом, с зеленоватым графином воды, и меня прорабатывали. Помещение было знакомое. Высокая, обшитая деревянными панелями зала, с галереями и резными потолочными балками. И тот горбатенький, с красными глазами кролика, все время кукарекающим голосом задавал один и тот же вопрос: „А сигналы были?"

Я вижу новый, светлый дом с большими окнами и заколоченной еще со времен погрома парадной дверью, перевезенный в иные края, куда-то на берег южного моря, и живут в нем отец и мать, одни, на чужой улице, на незнакомом, чужом берегу. Давнишний, милый, родной, до конца дней моих родной дом, с теми же памятными комнатами – вот комната с красно-бордовыми стенами, и голубая детская с лилиями на стенах, и светлая, желтая столовая, и веранда, и гулкая новая лестница на чердак, и каменная холодная лестница в погреб. Только дом вдруг стал как-то меньше, будто ушел наполовину в землю, старенький, глиняный, облупившийся, с оголенной дранкой.

Глаза того, который пришел, проступили сквозь туман, сквозь мглу сна, бесконечно чуждые, твердые, спокойные, стальные, внимательные. И лицо его, острое, как нож, безжалостное, не понимающее, что такое снисхождение.

И тогда тот, кто был я, сказал, может быть, не словами, а мыслью: вы можете изнурить мою душу страхом, чувством вины, не понятой и не осознанной из-за каждого сказанного и даже не сказанного слова, поступка, мысли, взгляда. Этого вы, наверно, добились, и вы это знаете, и учитываете, но превратить меня в подлизу, в подлеца нет у вас сил, и вы это тоже знаете и учитываете.

И в это время я увидел его глазами самого себя, жалкого, сонного, беспомощного, на матраце с выскочившей пружиной, на нечистой, замусоленной наволочке. Так вот как это бывает, опять подумал я, и в то же время хрипло и глухо спросил: „В чем дело?" – и проснулся.

И, как всегда после дневного сна, некоторое время я лежал ошеломленный, невесомый, не чувствуя времени, не понимая и не ощущая, где я, кто я, что я, и какой это город, и какой год, будто только родился, будто лежал распростертый, распятый, будто поднялся из гроба.

Лишь постепенно сквозь ошеломленность и невесомость приходило чувство реальности и тяжести бытия, и впереди, как ветерок, бежало ощущение случившегося несчастья, только ощущение, намек, пока наконец земное притяжение не навалилось на меня удушьем. И я сразу вспомнил все.

Первое, что я услышал после оглушения сном и забытьём, было радио. Оно привычно бубнило там у себя за стеной знакомым, перегорелым, безучастным голосом. И не хотелось, и незачем было вслушиваться в слова, те же, что и вчера, и позавчера, и в прошлом году, ничего не значащие, слова-вата, слова-пустышки, слова – горох об стену.

Постепенно начинало казаться, что произносит их и не человек. В голосе не было ни интонации, ни характера говорящего. Казалось, что это кукует раз и навсегда заведенная черная тарелка репродуктора, все равно, слушают ее или не слушают, и никогда она не замолчит, и так будет всегда, всю жизнь. И казалось, если даже все умрут, она будет все так же ровно, спокойно, чисто и невозмутимо вещать, и недоумение и бессилие медленно овладевали мною.

И тут вдруг я понял ясно то, что уже давно подспудно чувствовал, ощущал, душевно знал. Не надо было начинать все это тогда, давно, еще в мальчишеские юные годы, не надо было входить в этот круговорот, ввинчиваться в эту воронку, в эту пустомельную мельницу, сидеть на собраниях и обмирать от страха, иссушать нервы страхом и непонятой виной, а надо было с самого начала заниматься только своим делом, с самого начала читать, читать и читать, и наблюдать, наблюдать, и работать, только это и делать, читать, наблюдать и работать, и жить вовсю, жить той ежеминутной, ежесекундной жизнью, которую я презирал, третировал, легкомысленно пропускал, надеясь все на будущее, на завтра и послезавтра, оставляя все на потом, и опомнился, когда уже не было этого потом, когда тот, кто дал эту единственную жизнь, уже разверз уста, чтобы сказать: „Пардон, хана!"

Припоминая подробности только приснившегося сна, я не то что подумал, а скорее ощутил: а не есть ли вся жизнь сон, своеобразный вид сна? Ведь все, что было, что, казалось, было, и тот, как бы из другой жизни, дом, с широкими, светлыми, ярко промытыми окнами, и сад с тихими, заросшими подорожником тропинками, и школа там, на Замковой улице, двор, заросший мягкой травой, просторный для игры, и учителя, имена которых вдруг так ясно всплыли, будто черным отпечатались на стене: Дмитрий Семенович – учитель истории, которого звали Свечкой, и Аделаида Степановна – учительница ручного труда, с громадным, как сак, ридикюлем, по кличке Танк. Бывало, когда на уроке очень шумели и не хотели ее слушать, она раскрывала свой ридикюль, вытаскивала клубок шерсти и длинные, сверкающие вязальные спицы и предоставляла классу делать все, что он хочет. И мальчики, сидя верхом на партах, свистели в карандаши, гребенки, надували резиновые „уйди-уйди", вскакивали на парты, изображая рыцарей, трубочистов, черта, Наполеона, все, что им вздумается, а Аделаида Степановна проворно вязала капор, ничего не слыша и не видя. Ведь ничего, ничего от всего этого не осталось. Нельзя даже доказать, что это было. Чем же все это отличается от сна? Такое же хрупкое, недолговечное, призрачное, такое не ускользающее, умершее. И может, этот серый, тусклый, больной день и этот, в жалкой котиковой шапке у ворот, – тот же сон, и это все пройдет, не оставив после себя ни пепла.

Ах, если бы те, которые так в жизни суетятся, так волнуются и, отталкивая всех, ступая по живым и мертвым, пропихиваются вперед, если бы они только на одну минуту представили себе эту, ими так ценимую, так яростно лично любимую жизнь как призрачный сон, может быть, они бы задумались? Может быть, и они стали бы тише, кротче, не так бы толкались, не пихали бы других, не прыгали бы на ходу в вагон или хотя бы перестали царапаться.

Все чаще и чаще жизнь странно казалась сном. Вдруг чувствую, уже был этот день, тот же зимний свет и дальние в снежной глуши голоса, и в какой-то отстраненности прошедшая вся жизнь кажется волшебными картинками, зыбкими и несуществующими. И, может, еще раз эти картинки покажут, когда уже никого не будет в живых это помнящих, даже память о них развеется в звездную пыль, в другое миллионолетие, или, может быть, даже на другой планете, будет точно такой же, как ты, мальчик, с таким же лицом и характером, все повторится, те же радости, и обиды, и ошибки, и пороки, и угрызения совести, и все это на самом деле будет только отражением где-то, может быть, существующего, вечного и непреходящего, мелькающая тень, не стоящая волнений и переживаний.

В дверь постучались, а может быть, даже и не постучались, может быть, это мне только показалось, нет, кто-то тихо, робко скребется в дверь.

– Кто там? – вскрикнул я.

– Открой, ну что тебе, жалко, – заскулили за дверью.

В коридорчике стоял и улыбался худющий, почти плоский, словно вырезанный из фанеры подросток в полосатой пижаме и черных нитяных перчатках. Это был сосед Паша, перчатки он носил, чтобы не приставали бактерии, и никогда, даже во сне, их не снимал.

Вся квартира считала Пашу малахольным. Никто не знал его мальчиком, не видел, как он пулял из рогатки по воробьям или пинал футбольный мяч, целясь в окна, как в ворота, не видел учеником, бегающим с портфелем в школу. Паша переехал сюда таким же длинноногим подростком, со своей вечной, непонятной малахольной полуулыбкой на устах, то ли он смеялся над вами или, наоборот, над самим собой, а может, над всем светом в целом. Весь день Паша в пижаме и черных нитяных перчатках читал старые книги в кожаных переплетах, у него был целый сундук таких книг, или сам с собой играл в шахматы, вслух комментируя ходы обеих сторон:

„А вот я хлопну ладью!" „Не торопитесь, она вот куда пойдет, каково теперь вашему ферзю", – и хихикал, а ночью приходил и говорил: „Подвинься, я накормлю мышей". И я стоял босиком, пока он отодвигал кровать и каким-то особым, тихим, ласковым свистом вызывал мышей, и после я уже не мог уснуть и слушал, как питались мыши, они шуршали, как черви в шелковичных листьях.

– Скажи, пожалуйста, есть у тебя промокашка? – спросил Паша.

– Нет у меня промокашки.

– Ну, тогда дай мне четыре наперстка хлеба. Он малахольно взглянул на меня.

– Нет? Ну, тогда одолжи до вечера электрическую лампочку. – Он странно улыбнулся.

И вдруг мне показалось, что он знает такое, о чем никто, кроме него, и не догадывается. И мне стало жутко оставаться наедине с его полуулыбкой-полугримасой.

– Иди, иди, Паша, ничего у меня нет.

– Ну, тогда дай звякну.

Не снимая черной перчатки, он осторожно, и внимательно, и чудовищно медленно, словно ему не только надо было вспомнить цифру, но и сложить се с предыдущей и последующей в одну сумму и что-то из нее еще вычесть, набирал номер, и когда ответили, сказал:

– Это я, гы-ы…

Значит, в этом огромном миллионном городе была одна душа, которая интересовалась Пашей, кому-то же он посылал свой импульс, кто-то же слушал его „гы-ы".

– Как цивилизация? – спросил Паша, и лицо его сделалось сосредоточенным и внимательным.

Что– то там ответили, Паша слушал, а потом сказал:

– Деградация населения города Москвы, ну, лады! Гы-ы… – И положил трубку.

Айсоры влетели без стука, с криком „Извиняюсь!" и сразу кинулись к телефону, словно вызывать „скорую помощь". Но, прикоснувшись к телефону, как символу цивилизации и высокого мира, сразу успокоились и серьезно сказали:

– Надо!

И, набрав номер, вырывая друг у друга трубку, запустили пулеметную ленту из невообразимого хаоса непонятных халдейских слов, похожих на осколки, на ошметки некогда жившего, разрушенного и погибшего, похороненного под пылью веков языка, и из этого потока все время вырывалось: „участковый", „шашнадцать".

Я оглох от их крика и возбуждения. И когда они ушли, мне показалось: я перенес приступ истерии.

Глава седьмая

Затухающий свет зимнего дня медленно, как сквозь сито, цедился в заляпанное грязью проезжавших машин, да к тому же еще промерзшее окно.

М о й не отходил от ворот. Он вынул из кармана какие-то бумажки, были ли то почтовые квитанции, или, может, какие-то случайные телефоны, или бумажки, в которые завернуты были бутерброды, или купленный по дороге казинак. Он бумажки это просмотрел, некоторые разорвал, некоторые скомкал, и пошел, и бросил в урну, а одну бумажку аккуратно сложил, спрятал во внутренний карман и застегнул на пуговку. Наконец он вывернул желтую подкладку кармана, вытрусил и снова привел в порядок, и какое-то время мирно стоял, поглядывая на наши окна, и даже пару раз зевнул.

Я продолжал его наблюдать.

Вот он повернул руку, посмотрел на часы, приложил часы к уху, послушал и медленно стал заводить, обнаруживая спокойный, несуетливый характер. Я даже издали мог посчитать, что он прокрутил тринадцать раз. Закончив завод, он снова послушал часы и на некоторое время успокоился.

Неожиданно он отклеился от ворот, оглянулся и быстрым, энергичным шагом дошел до угла и таким же быстрым шагом вернулся к воротам, и снова до угла, и назад, и опять неподвижно стал у ворот, слился с грубым суриком. Была ли это физкультминутка, или почему-то надо было ему выяснить обстановку и обследовать окрестности, или просто затекли ноги, замерз, бедолага, в своем фальшивом, негреющем котике у чужих ворот.

Теперь он очень внимательно смотрел на свои боты. Сначала он изучал правую боту, а потом левую, потом поставил их рядом и окинул общим взглядом. Может, неудобно, неуютно, тесно в новых казенных ботах? Ведь там, в том хозотделе или магазине, где он их получал, не особенно придирчиво примеривают. Или, может, он натер ногу, или ему вдруг просто захотелось пошевелить пальцами, и вот он в это время как раз исполняет ритуал, это действие наслаждения, и прислушивается к нему, и получает спокойное удовольствие.

Вот он снял перчатки и подул на пальцы, и затем, заложив руки в рукава, согревал их собственным телом, и так стоял долго, не шевелясь, весь уйдя в свое тепло.

Я выглянул на черную лестницу. Было тихо, холодно, накурено.

На средней площадке стояли два подростка в кепочках-бескозырках, пыхтели сигаретками и молчали.

– Сколько сейчас, три? – спросил один.

– Три, – ответил второй.

– У, твою мать, – откликнулся первый. И опять была тишина.

Я снова лег на кровать. И все видел наяву.

Как позвонят длинным-предлинным звонком, и как все спят, один я не сплю и знаю, что это за мной. Звонок повторяется, а я медлю, не пойду, ни за что не пойду. И уже беспрерывный звонок, словно у дверей остановился трамвай и его не пускают, и тогда хлопанье дверей по всему коридору, шарканье, шлепанье ночных туфель, шепот, потом звон цепочки, открываются входные двери, и я, кажется, слышу ветер с лестницы, и чужой громкий, призывающий голос: „Идите к себе в комнату", и потом тишина, тогда я слышу стук собственного сердца, и ясные приближающиеся шаги, и голос Овидия: „Тут!" – и громкий тройной стук в дверь.

Или просто заберут с улицы, вдруг, посреди солнечного дня, в праздник, подъедут впритык к тротуару, и из машины приветственным голосом окликнут по имени и отчеству и по-приятельски пригласят сесть для разговора, и увезут туда, где со звоном раскрываются железные ворота. Или заберут из театра, во время антракта. И так бывало. Подойдут вдруг, возьмут под локоток, по-приятельски, с улыбкой, и поведут для выяснения некоторых обстоятельств в дирекцию, и через час „Спящая красавица" кажется сказкой, виденной в далеком детстве. Или снимут с поезда, это они особенно любили, гордились своей выдумкой. Казалось, можно было взять на вокзале, когда шел по перрону. Еще в Москве. Нет, дадут сесть в поезд, уложить вещи в сетку, проехать несколько станций, спокойно выпить проводницкий чай с железнодорожными каменными сухарями, лечь в казенную, холодную, накрахмаленную постель, вздремнуть под ход поезда и в середине ночи вдруг постучат ключом в дверь: „Откройте, контроль". А контроль, вот он, выглядывает из-за спины проводника в фуражке с синими кантами, войдет в купе: „Паспорт, фамилия, имя, одевайтесь". А поезд уже замедляет ход, и на глухой, темной, безвестной станции, с одиноким фонарем, освещающим золоченую статую Сталина в вокзальном сквере, поведут куда-то вдаль под дождем на запасные пути.

Зачем это им нужно было, именно так? Но раз делают, зачем-то им нужно. Не для шика.

Ведь все ты это уже хорошо знал. Сколько раз слышал в разных вариантах. И это было сначала со старшими, которые вводили тебя в жизнь, учили тебя работать, защищали, когда нападали на тебя на собрании, а потом рекомендовали в партию, выступали за тебя на чистке, сначала это было с ними, а потом и с твоими сверстниками, с которыми ты сидел на одной парте, с которыми ходил на стрельбище в летнем лагере территориальных войск, с которыми выпивали на вечеринках. И ты все это уже видел своими глазами. Но на этот раз это с тобой, с тобой, в единственной твоей жизни, у тебя другой не будет.

В сущности, если подумать, чувство страха было главным, преобладающим во всей твоей жизни. Его было гораздо больше, чем всего остального, вместе взятого, – гнева, печали, радости, – чувство страха и тоски – вот что определило твою жизнь, окрасило ее в свой серый цвет.

Каждый делал вид, что лично его это не касается. И не только на людях, а наедине с собой, даже ночью, когда просыпался и думал о своей жизни, и о жизни других, и вообще о жизни. Так было легче и проще отогнать от себя страшные мысли, заморозить, забить свою совесть, отогнать, оттолкнуть неминуемое от себя, притворившись, искренне веря, что это тебя не касается. За что? И действительно, не было за что. Но какое это имело значение? Никакого не имело. Никому это еще не помогало. Так до поры до времени, обманывая самих себя, жили в мираже, в зеркальном отражении.

Все еще не ты. И значит, еще пропасть, как от жизни до смерти.

Поезд остановился в открытом поле, и оно показалось чужим и каким-то растерянным. Не было ни знакомого желто-кирпичного вокзала моего детства с залами первого и второго класса и большим колоколом, ни круглой водокачки, ни длинных темных пакгаузов, ни даже перрона. Все было разрушено войной. И стояла только на запасных, ржавых, заросших травой путях красная теплушка, над которой торчал одинокий флагшток.

Теперь на этом вокзале никого не встречали, и не было даже ни одного извозчика, пассажиры прямо из вагонов темной толпой хлынули через пути и поспешно, будто боялись остаться на разоренном вокзале, разбежались во все стороны, и стало пусто и одиноко, лишь ветер шумел в станционных тополях. И я долго стоял и слушал их, внимал их шуму, и, казалось, они узнали меня и рассказывают обо всем, что видели и слышали.

И лежали длинные, пустые, беззвучные улицы, так же вился хмель по заборам и плетням, так же цвели подсолнухи и глядели из палисадников анютины глазки. И казалось, не было во всем этом жизни, или это я уже тут был чужой.

В центре города вырос бурьян, и радио орало над пустырями. Весь город шел по разоренным улицам с тяпками на пригородные огороды.

Гостиница была какой-то взъерошенной, неупорядоченной, с запахом солдатского постоя, бензина, железа. В номерах стояли койки, застеленные серыми грубыми одеялами и подушками без наволочек, но с большими комендантскими печатями. И директор, и завхоз, и слесарь – все были в кирзовых сапогах и военных гимнастерках.

Я пошел по городу. В церкви была школа юных спортсменов.

В булочных не было хлеба.

На базаре продавали жевательную резинку, Евангелия, испанские сигареты „Монте-Карло" и польские „Грюнвальд".

Я узнал только одного человека, который продавал самодельные свистульки, все остальные были чужие.

Некогда просторная, знойная, пыльная площадь Свободы, площадь манифестаций, теперь заросшая кустарником и молодыми деревьями, полна была непонятного, сидящего на траве разношерстного люда.

Сначала я подумал, что тут допризывный пункт и все эти пожилые женщины и старики провожают молодых солдат. Но какой-то угнетенный, сдержанный, тоскливый гул стоял над этой расположившейся на площади странной, темной толпой. Может быть, это были заключенные, но к ним почти свободно проходили из-за ограды, передавали узелки, переговаривались. Вербованные? Но зачем, при чем тут вооруженная охрана?

И вот сразу одновременно в разных местах, на разные голоса повелительно, грозно, просяще:

– Становись!

Люди нехотя, лениво поднимались, скапливались как-то по-семейному, самовольно, разгильдяйски в странную колонну, вольную и не вольную.

– Живо! Шевелись!

Тот, кто поднимался с земли и становился в колонну, и тот, кто поднимал их, в порыжелых пилотках с винтовками, были на одно лицо, так похожи друг на друга, что казались из одной семьи.

– Тунеядцы, не хотели работать.

– А сколько им давали на трудодень?

– Палочку, и все.

Это было так нарочно, нелепо и нежизненно, что скорее было похоже на киносъемку дурного фильма.

Когда площадь Свободы опустела и остались на ней клочки газет, какие-то жалкие тряпки, мешковина, чей-то брошенный ватник, я прошел к серому, одинокому камню братской могилы, где старая надпись „Геройски павшим от руки бандитов в 1920 году за святое дело коммунизма" была замазана, и на проступавших старых словах была нанесена свежая, более спокойная и, казалось, более подходившая к новому моменту: „Имя ваше сохранится в истории Великой пролетарской революции".

Густая колонна, затопившая старую Киевскую улицу, медленно передвигалась, серая, арестованная, а по сторонам, прижимаясь к стенам домов, и сзади, и спереди, отгоняемые конвойными, шли родственники: жена, если муж был в колонне, и муж, если жена была там, сын или дочь, если отец или мать были в той колонне, или мать и отец, если сын или дочь уходили колонной.

И все это перекликалось, переговаривалось, гудело о своих делах и заботах, посылало приветы, жалело о разлуке, сообщало новости и кричало последние слова. И на все это глядели из окон, из подворотен, домов и учреждений. Сопровождавшие то перегоняли колонну, чтобы посмотреть в лицо идущим и что-то крикнуть им, или отставали и плелись сзади, и тогда тот, кто был в колонне, оглядывался, тут ли они еще. Кто-то неожиданно забегал прямо в колонну, что-то передавал, что-то быстро говорил, целовался и под крик конвойного выбегал на тротуар.

Колонна медленно, тяжко двигалась по улице, мимо разрушенных домов, мимо пепелищ, поваленных, заросших бурьяном заборов.

Ветер гнал шуршащий, вянущий цвет акаций, ветер сбивал у пепелищ в серые, грязные, ватные кучи некогда пышные, роскошные молодые цветы, соперничающие со звездами. И душа моя настраивалась на этот лад, и было тоскливо, и казалось, все кончено в этом мире навсегда, с этим и всеми грядущими поколениями,

Долго я шел за этой нестройной, разношерстной колонной, спотыкаясь о булыжники, мимо школы, в которой учился, мимо типографии, где состоял в пионеротряде, мимо знакомых крылечек, мимо пустыря, на котором играл в лапту и чехарду, по Курсовому полю, мимо кладбища, на котором лежали похороненные дед и бабушка, и вышел на железную дорогу, где на запасных товарных путях ждал длинный состав из красных теплушек, и конвойные стали загонять людей в вагоны. И когда исчез последний, я повернулся и пошел по Курсовому полю, мимо кладбища, длинной прямой улицей, по которой некогда шли в красных галстуках на первомайскую демонстрацию и пели: „Ай да, ребята, ай да, комсомольцы. Браво, браво, браво, молодцы".

Я пошел назад, и какая-то девица в платке все забегала вперед, заглядывая мне в лицо, потом отставала, а когда я останавливался и смотрел на знакомые домики, на косые окошки, иногда вытаскивая блокнот и записывая впечатления, то и она останавливалась и тоже смотрела на эти домики, а потом на меня, отдельно на блокнот, и как-то нервничала. Я уже хотел спросить ее, не узнала ли она меня, но вдруг она исчезла.

– Гражданин, на одну минуту, – сказал сзади голос. Старший лейтенант и знакомая мне уже девица подошли ко мне.

– Он? – спросил старший лейтенант.

Девица взглянула на меня своими странными пронзительными сливовыми глазами.

Порошкова, посмотрите внимательно, – сказал лейтенант.

У нее были глаза отравленной кошки.

– Он, гражданин начальник. Точно

– Посмотрите хорошо, Порошкова, не ошибитесь.

На моих глазах разыгрывался самодеятельный спектакль. Эта неведомая мне Порошкова играла роль наседки. Она снова посмотрела на меня своими паническими глазами.

– Его я видела на базаре, его, – взвизгнула она.

– На каком базаре, в чем дело, ничего не понимаю – сказал я

– Вчера, на ярмарке, а? – и она неожиданно подмигнула мне.

В своем светлом чешском пыльнике и шляпе я вдруг почувствовал себя чужаком, шпионом, лазутчиком на этой пыльной, тихой, заброшенной улице, у трех тополей, под которыми я играл в „принца и нищего" где еще кажется, сохранился след моих босых ног.

– Так вот это мой дом, – сказал я.

– Вы тут живете?

– Жил.

– Когда жили?

– Давно.

– Документы.

– А в чем дело, что случилось?

– Что надо, то и случилось, – сказала Порошкова

А лейтенантик был молдой, серолицый, с тревожными, безответственными глазами.

– Документы, документы, – проговорил он не желая ничего слушать и объяснять.

– Что, у меня вид подозрительный? – спросил я Он и на это не ответил, продолжая изучать меня своими бдительными глазками.

Я подал ему свою командировку.

– Разверните, – сказал он, как будто боясь занять свои руки разворачиванием бумажек.

Я смотрю на молоденького лейтенанта, странное ощущение чуждости, враждебности приобретают эта гимнастерка и знакомые, родные тебе погоны, когда проверяют твои документы. А может быть, оттого, что вдруг это делают на мирной улице, несправедливо, не в положенном месте, не на КПП, а вот так, под солнцем дня, среди шумящей зелени июня, у родного крылечка, на порог которого я еще вползал на четвереньках, где столько раз плакал и кричал, где целовала меня мать и ремнем бил отец, где прочитал первую книгу и разаернул первую газету.

Лейтенантик долго читал удостоверение, прочитал, взглянул на меня, как будто сверяя содержание бумаги с впечатлением от моего лица, потом еще два раза перечитал удостоверение, сложил его, но не отдал, а спрятал его в верхний карман своей гимнастерки и сказал:

– А блокнот где? Я показал блокнот.

– Пройдемте.

Отравленные глаза Порошковой вдруг зацвели детской радостью.

– Куда пройдемте? – спросил я.

– Куда надо, туда и пройдемте, – сказала Порошкова.

– Порошкова, замолчите! – прикрикнул лейтенант. Он обождал, пока я пройду вперед.

– Простите, товарищ, проверочка, – уже спокойно сказал он.

Прохожие останавливались и смотрели на нас.

За дверью кто-то шушукался. Потом хихикнули. Через некоторое время постучались. Все сегодня было как-то таинственно и странно, или это так всегда, и я только не замечал.

Я тихо подошел и приоткрыл дверь. Там стояли девочка и мальчик в пионерских галстуках поверх шубенок, у них были панические лица.

– Дядя, у вас есть пузырьки? – звонко спросил мальчик.

– А зачем вам пузырьки?

– Мы соревнуемся, – гордо сказал мальчик.

– И еще газеты старые, книги ненужные, бумага, – зашептала девочка.

– Мы собираем утильсырье, – сообщил мальчик. У обоих были испуганные и гордые лица.

Я вынес им большую кипу газет и журналов. Когда они сходили по лестнице, они смеялись.

– У, – сказала девочка, – теперь мы выйдем на первое место.

– Бенц Фраерману! – выкрикнул мальчик.

А у Монаткиных разгорался скандал.

– Кто ты есть? – кричала жена.

– Архив нечего поднимать, надо смотреть вперед, – отвечал Голубев-Монаткин.

– Куда вперед? Тебе шестьдесят лет, впереди – могила.

– Я из-за тебя остановился в своем развитии, – упрекал Голубев-Монаткин.

– Не маскируй своего хама. Я вот больна, у меня грипп.

Голубев– Монаткин захохотал:

– Грипп от мировоззрения, вирус врачи выдумали.

– Я за свою жизнь твою структуру трепача изучила, – грустно проговорила жена.

– Я с семнадцати лет Советскую власть завоевывал, вы еще не достойны меня.

Голубев– Монаткин хлопнул дверью и вышел в коридор.

Я сказал: „Здравствуйте", – он на меня взглянул, пожевал губами и, усмехнувшись, не проронив ни одного слова, ушел своей крепенькой походкой, стуча по железным ступеням подковками белых бурок, высоко неся свое строгое суровое лицо, понимающее свой партийный стаж и заслуги.

А жена на кухне говорила:

– Этот человек и был человеком, пока имел пост и ездил на машине. А когда лишился машины – перестал быть человеком. Сидит под фикусом, вспоминает гражданскую войну и все свои посты, а мне говорит – работай. А сам спит под газеткой.

Издали ярко освещенный изнутри мартен – словно воздушный замок, с тонкими пламенеющими трубами.

И когда по железной, гудящей от шагов и ветра лесенке подымаешься туда, на бетонную эстакаду, и через открытый, под звездным небом, скрапной двор с его печальным ржавым запахом железного лома, холодным, пропащим и необратимым запахом коррозии самого времени, все превращающего в прах, выходишь в огромные, пылающие светом дворцовые пролеты мартена, охватывает сила жизни и надежды.

Люблю эту огненную бесконечность, эту вдаль уходящую анфиладу печей, в круглых окошках которых бушует и льется голубое, зеленое и оранжевое пламя. Люблю яркий и быстрый трепет все сменяющихся, переливающихся огней, игру света и тени, запах скрапа, кислородных баллонов, сухой, чистый запах шамота и динаса, горький запах магнезита, терпкий медный привкус молибдена и ванадия.

С трамвайным звоном ходит завалочная машина, грохоча, подходят цепные составы мульб с железным скрапом, и тогда могучая, неотвратимая рука завалочной машины мертвой железной хваткой берет мульду и, повернув, несет к открытой печи, откуда пышет белое, жадное, голодное пламя, и безжалостно сует в бушующий огонь, и стоят толчки землетрясения, печь взрывается бенгальским огнем, а сталевар спокойно с пульта управления просит: „Еще одну мульдочку".

Свистит паровоз, требуя дорогу, и вдруг бьет тревожно колокол, мостовой кран опускает с потолка свой хобот, поднимает огнедышащий ковш и осторожно, трепетно, почти е человеческой мудростью нагибает и терпеливо льет жидкий, в звездах, чугун в кипящую ванну печи.

Окинутый молниеносным светом сталевар длинной синей ложкой из сиреневого дыма достает голубое жидкое пламя…

А поздним вечером, в тот час, когда кончались собрания, всякие слеты, кружки и семинары, когда, наконец, гасли окна в редакции и в бараках, у крылечек тихо наигрывала гармонь, по закаменевшим, замерзшим колеям я пробирался за колючую проволоку в медгородок и в свете тусклых больничных фонарей, в холодном тамбуре барака, где устойчиво пахло дезинфекцией, жадно и поспешно целовался с медсестрой, выбежавшей в полушубке на белом халате, и, кажется, на губах и на одежде после этого оставался приторный запах лекарств.

Или вместе ходили в клуб имени Эйхе – длинный барак с фальшивыми колоннами. И когда однажды ночью, после вечера „Дня ударника", он загорелся, то в один час сгорел с декорациями „Города ветров" Киршона, мольбертами изокружка, и в головешках нашли только огнем искореженные и оплавленные трубы духового оркестра пожарной команды.

Я устал.

Я теперь готов был ко всему, готов был принять все без удивления, без ропота, разве только с одной болью и страхом, а может быть, не будет ни боли, ни страха.

Опять в грохот улицы, в сигналы, скрежет вплелся похоронный марш, прозвучал и исчез со скоростью звука.

Казалось, что больше никогда ничего не будет, вот все и кончится в этой мертвой, в этой сумеречной, желтой зимней мгле, когда стены глухо передают дальний, тошнотворный кухонный крик-перебранку и нагретый воздух застыл, окаменел.