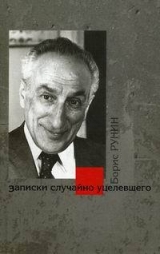

Текст книги "Писательская рота."

Автор книги: Борис Рунин

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)

рядом Бек.

Вообще—то Бек не в нашем взводе. Больше того,

он вообще отозван из дивизии в распоряжение журнала

"Знамя". Но упросил командование и вот теперь едет с

нами. Мы сидим, положив вещевые мешки у ног,

поставив винтовки между коленями. Бек уже без

винтовки. Впервые на моей памяти он молчалив и

серьезен.

Пока командир роты уточняет с водителем

маршрут, русоволосая жена Кунина ходит вдоль нашей

машины и, то и дело улыбаясь Косте, наделяет каждого из

сидящих в кузове бойцов большим бутербродом– кусок

ослепительно белой булки с красной икрой. Подумать

только – с икрой! Что касается подарков, то их, кроме

папирос, раздать не успели.

Жена Росина стоит поодаль с мужем, специально

вызванным из второй роты на это неожиданное и

радостное свидание. Через несколько минут мы

отправляемся в путь. За нами еще две или три машины.

Наш ротный в последней.

Забегая вперед скажу, что дальнейшая судьба обеих

женщин, так же как и администратора клуба, не выяснена.

При каких обстоятельствах они погибли, никто не знает. Я

видел тогда Кунину и Росину первый и последний раз.

Неизвестно, при каких обстоятельствах погиб и сам

Росин.

Много—много лет спустя в коктебельском доме

творчества ко мне подошла молодая красивая женщина,

приехавшая сюда, к теплому морю, с двумя своими

девочками—подростками. Мне накануне сказали, что это

жена писателя Иона Друцэ. Но я не знал, что это дочь

Росиных. Она надеялась услышать от меня хоть что—

нибудь о судьбе родителей. К сожалению, я мог рассказать

ей лишь то, что уже поведал читателю.

Быстро вечереет. Мы едем какими—то глухими

проселочными дорогами. Первое время еще слышатся

разговоры, шутки, даже смех. Правда, в нем

проскальзывают нотки нервозности и минутного

возбуждения. Но вот мы проезжаем разбомбленный,

сожженный Дорогобуж и все умолкают. Даже Бек не

раскрывает рта. Только мы с Костей словно по инерции

еще обмениваемся изредка случайными репликами.

С наступлением осенней темной ночи на горизонте

возникает и постепенно ширится багровое зарево. Порой

оттуда доносятся звуки далекой канонады. Потом и они

смолкают. Мы едем с погашенными фарами, в полной

тишине, и только на лесных участках от деревьев

тревожно отдается гул мотора. Дорога то и дело петляет, но, судя по компасу, мы продвигаемся на юго—юго—

запад. А зарево становится все обширнее и все ближе —

видимо, оно—то и служит теперь водителю главным

ориентиром.

В какой—то большой, но по—ночному

совершенно безлюдной деревне, словно вымершей, мы

останавливаемся и поджидаем идущие за нами машины.

Однако тщетно. За нами никого нет. Неужто они

заблудились и теперь плутают во мраке? А время идет, и

водитель нервничает: ему приказано достигнуть пункта

назначения еще затемно. Ко всему прочему у политрука, по—видимому, высокая температура – он почти

безучастно сидит в кабине и тяжело дышит.

И мы едем дальше. Одни. Едем долго. Наконец

останавливаемся в каком—то селении, проехав его из

конца в конец: надо все—таки уточнить, где мы.

Фурманский стучится в последнюю избу. Все правильно,

наш водитель молодец! Следующая деревня – конечный

пункт нашего маршрута. До нее рукой подать. Однако

дорога туда плотно забита эвакуируемым на восток

огромным стадом, как выясняется, заночевавшим тут с

вечера. Из—за скопления коров не только проехать —

пройти невозможно.

– Куда вы торопитесь? – ехидничает по нашему

адресу какой—то дед из числа сопровождающих стадо

погонщиков.– Там же, небось, еще с вчера немцы...

Этого еще не хватало! Ведь в ту деревню с минуты

на минуту должны прибыть наши подразделения.

– Пошли, друзья,– говорит Фурманский.—

Необходимо срочно разведать, что тут происходит. Иначе

быть беде.

После недолгих переговоров с хозяевами крайней

избы мы укладываем там на лавку нашего политрука.

Кунин с остальными бойцами остается у пулемета.

Фурманский, Сафразбекян и я устремляемся в сторону

интересующей нас деревни. Надо торопиться—на востоке

уже маячит светлая полоска.

Длинными перебежками вдоль темнеющего

лесочка нам удается быстро приблизиться к цели.

Странно – на горке кое—где огоньки. Неужели в окнах?

Осторожно, крадучись, иногда ползком пробираемся к

огородам злополучного селения. Злополучным оно

оказалось еще и потому, что с севера к нему, как теперь

выясняется, можно проехать и другой дорогой. Уже

начинает светать, и это становится все очевиднее. Как же

быть? Ведь наши могут воспользоваться именно ею.

Впрочем, сначала надо выяснить, кто в деревне. Судя по

силуэтам, там и в самом деле ночует неприятельская

воинская часть: на фоне светлеющего неба угадываются

очертания незнакомых больших грузовиков ("бюссингов", которых я потом, в окружении, повидал немало). Но вот

стали появляться человеческие фигуры. Похоже, что на

взгорке у колодца умываются солдаты. До них метров

полтораста, но видимость еще слабая.

Мы лежим, затаившись в кустах. Фурманский с

биноклем у глаз подозрительно молчит. Но вот он так же

молча протягивает бинокль мне, а сам начинает отползать

в сторону лесочка, кивком приказывая следовать за ним. Я

быстро наставляю окуляры на резкость и впервые вижу

немцев. Я вижу их совершенно явственно. Люди в чужой

форме. Они ведут себя в деревне по—хозяйски уверенно, нисколько не таясь, даже не соблюдая элементарную

осторожность, хотя, расхаживая по горке, представляют

собой отличную мишень. И это особенно злит. Да, именно

злость испытал я тогда в большей мере, чем какое—либо

другое чувство.

Я отдаю бинокль Сафразбекяну и ползу за

Фурманским! Вскоре по шороху сзади догадываюсь, что

Джавад меня догоняет. В лесочке мы наскоро совещаемся.

Итак, наших войск впереди нет. Нет даже боевого

охранения. Никого. В сущности, нет фронта. Вернее, он

почему—то открыт. Но это, как говорится, не нашего ума

дело. Мы же не знаем стратегических соображений

командования. Мы знаем только, что необходимо как

можно скорее перекрыть обнаруженную нами дорогу,

иначе наши подразделения могут угодить прямо немцам в

руки. Решено: Сафразбекян возвращается к полуторке и

докладывает обстановку ротному, если он уже нас догнал.

Фурманский и я образуем заставу на обнаруженной

дороге где успеем, но не ближе чем за тем поворотом —

вне пределов видимости немецких часовых на горке.

Наша предусмотрительность оказалась не

напрасной. Едва мы с Фурманским добрались до

намеченной позиции, как обнаружили вдали движущуюся

в нашу сторону колонну грузовых машин. Они быстро

приближались.

Мы передвигаем винтовки за спину и решительно

перегораживаем дорогу, скрестив над головой руки в знак

запрета. Однако передняя машина, отчаянно сигналя и не

сбавляя скорости, мчит прямо на нас. Но мы все—таки

стоим, "стоим насмерть". В последний момент она

тормозит и сворачивает на обочину. Из кабины

выскакивает разъяренный старший лейтенант, если не

ошибаюсь, командир нашего третьего батальона.

– Какого черта! – кричит он, угрожающе тыча в

нас пистолетом.

Он явно раздосадован тем, что колонна и без того

опаздывает, а тут еще какая—то непредвиденная

задержка.

Мы пытаемся объяснить ему, в чем дело, но он до

того горячится, что не придает нашим словам никакого

значения. Он нас просто не слышит.

– Там, на горке, немцы,– втолковываем мы ему.

– Откуда, к черту, немцы! – кричит он на нас и

явно собирается ехать дальше.– Там должны уже быть

наши!

В это время из следующей машины выходит

незнакомый капитан. Он жестом утихомиривает старшего

лейтенанта, задает нам два—три вопроса по существу,

внимательно выслушивает и под конец осведомляется, кто

мы такие. Оказывается, мы в суматохе забыли

доложиться. Смущенный Фурманский исправляет

ошибку.

– Разрешите идти? – спрашивает он в

заключение теперь уже по всей форме.

– Спасибо за службу,– говорит капитан, тоже

прикладывая руку к фуражке. Да, в отличие от наших

командиров он, видимо офицер связи, был в фуражке, а не

в пилотке.– Идите!

Мы направляемся к своей полуторке и,

обернувшись, видим, как задержанная нами колонна

медленно сворачивает с дороги и втягивается в

ближайшую рощицу.

На востоке солнечный диск уже приподнялся над

горизонтом. День обещает быть ясным. Очень хочется

спать...

Впоследствии, уже в окружении, мы с Фурманским

не раз вспоминали этот предрассветный час, когда

впервые воочию увидели немцев и впервые принесли хоть

сколько—нибудь реальную пользу своим.

Обидно только, что никто никогда не запишет это

происшествие нам в актив. Даже поблагодаривший нас

капитан, если он еще жив, и тот, конечно, уже позабыл об

этом...

Но, оказывается, нашлись люди, которые не забыли

и в самом деле записали. Оказывается, у добрых дел на

фронте тоже была своя эстафета.

В январе 1942 года, примерно месяца через

полтора после того как я, выбравшись вместе с

Фурманским и Сафразбекяном из глубокого окружения и

пройдя через ряд проверок, был временно направлен в

редакцию иллюстрированных изданий ГлавПУРККА

литературным секретарем, мне как—то позвонили из

оборонной комиссии Союза.

– Мы пересылаем вам копию поступившего на вас

отзыва.

– Какого отзыва, от кого он поступил? —

удивился я.

– От полкового комиссара Катулина.

– И что, он благоприятный, этот отзыв? —

поинтересовался я.

– Вполне.

Сообщение показалось мне более чем странным.

Профессор Московского университета Н. 3. Катулин был

заместителем командира нашего 22—го полка по

политчасти. Это мне было известно, я даже раз издали

видел его – комиссар выступал у нас на полковом

митинге в лесу. Но тогда я еще не знал, что за человек

профессор Катулин, и потому недоумевал. В самом деле, чем я, простой боец, каких в полку было не менее тысячи, не совершивший никаких подвигов, да к тому же еще

окруженец (что в те времена отнюдь не украшало мою

военную биографию),– чем я мог привлечь внимание

полкового комиссара? Ведь я его ни о каком отзыве не

просил, а сам он вряд ли вообще подозревал о моем

существовании.

При всех обстоятельствах одно было отрадно:

значит, профессор Катулин остался жив, значит, еще

одному человеку из нашей многострадальной дивизии

удалось перейти линию фронта.

Вскоре я получил по почте копию написанного им

отзыва. Наряду с лестной оценкой меня как солдата он

свидетельствовал о том, что я участвовал в боевых

действиях в составе роты ПВО и ходил в разведку. Так как

кроме случая, описанного выше, мне в разведке

участвовать не приходилось, я мог заключить, что кто—то

все—таки о нас полковому комиссару тогда доложил.

Либо поблагодаривший нас капитан, либо с его слов наш

непосредственный командир роты ПВО (если не

ошибаюсь, лейтенант Морозов).

Как бы там ни было, выходит, полковой комиссар

Катулин обо мне знал. И не только знал, но счел своим

долгом лично прийти в Союз писателей и написать такой

отзыв. И о Фурманском отдельно тоже. Сам с трудом

выбравшийся из окружения и, как я потом выяснил, в

связи с этим хлебнувший немало, он хорошо понимал,

сколь полезны будут его оставшимся в живых

подчиненным подобные отзывы при дальнейшем

прохождении службы.

Люди, знавшие Катулина по университету,

говорили мне потом, что рассказанная выше история

вполне в его духе. Судя по их воспоминаниям, это был

человек святой порядочности и обостренного чувства

нравственного долга. Да оно и видно. Во всяком случае, немногословным отзывом комиссара Катулина я дорожу

до сих пор...

Не буду досконально рассказывать о первом бое,

который принял наш полк в районе Ельни в тот же день, на поспешно занятом нами совсем новом рубеже. Не

считаю себя вправе подробно говорить об этом, ибо мой

взвод находился несколько в стороне от позиций наших

стрелковых подразделений. Мы занялись опять своим

прямым делом – вели огонь из ДШК по немецким

самолетам. "Мессеры" изредка пикировали на нас, но, как

ни странно, за весь день не причинили никакого ущерба.

Впечатления того дня как бы заслонены от меня

событиями, разыгравшимися уже вечером, когда совсем

стемнело. Помню только, что, несмотря на шум близкого

боя и реальную опасность (не говоря уж о "мессерах", мины ложились рядом), весь день хотелось спать —

сказывались две бессонные ночи. Помню, что Бек

попрощался с нами и ушел на позиции родного первого

батальона. Почему—то помню неизвестно откуда

взявшегося Кушнирова, который, сидя на земле,

продолжал невозмутимо перематывать портянки, когда

совсем близко разорвалась мина.

Возле нас в высоком кустарнике находился

исходный рубеж какого—то танкового подразделения, как

видно приданного нашим частям. Его помощь стрелкам

выражалась в том, что время от времени несколько легких

танков выдвигались вперед и отгоняли немецких

автоматчиков, напиравших на наш передний край. Потом

танки возвращались на исходные позиции. Но, судя по

звукам, с обеих сторон преобладал пехотный огонь, и не

такой уж ожесточенный. Видимо, главный удар противник

наносил в стороне. Часам к четырем—пяти пополудни

стрельба стала стихать, но по неуловимым признакам

можно было заключить, что положение для нас

складывается неблагоприятно. Вскоре это ощущение

превратилось в уверенность.

– Ребята, вы что, остаетесь? – удивленно

обратились к нам танкисты, с которыми мы за эти шесть

–семь часов близкого соседства успели сдружиться.– А

мы получили приказ срочно отойти.

Вскоре стрельба совсем стихла. Танки ушли. На

землю опускались сумерки. Настроение катастрофически

падало. Больше всего томила полная неопределенность.

– Может быть, нас оставили здесь в качестве

заслона?– рассуждали мы.– Но если так, нам бы

приказали снять ДШК и зарыться в землю.

Мы строили самые различные предположения,

пытаясь хоть как—то понять, что происходит.

Уже совсем стемнело, когда ротный, в очередной

раз вернувшийся с КП полка, бодро скомандовал:

– По машинам!

В какую—нибудь минуту мы заняли свои места и

двинулись куда—то в ночь.

Теперь машина ротного идет впереди. А мы в

своей уже ставшей родной полуторке едем за ним. Все по

–прежнему: оклемавшийся за день политрук в кабине,

мы на досках в кузове. Я у правого борта. Рядом Кунин.

Передо мной Фурманский, перед ним Сафразбекян.

Вещевые мешки у ног, винтовки держим вертикально.

Едем без фар и очень медленно в полной темноте.

Тем не менее на открытом месте становится ясно, что

передняя машина значительно оторвалась от нашей и

расстояние это возрастает. Кругом царит удручающая

зловещая тишина. Так мы едем минут двадцать. Куда?

Судя по компасу, на восток...

Внезапно тишина взрывается длинной пулеметной

очередью. Светящиеся трассы устремлены в сторону

машины ротного. Мы не успеваем осознать происшедшее,

как впереди с характерным хлопком взвивается в черное

небо осветительная ракета." Мне это кажется, или в

самом деле откуда—то доносится хриплое: "Хальт!".

Теперь и нам навстречу мчатся светящиеся трассы – это

словно наперебой строчат в нас автоматчики. Мне

мерещится или нет какой—то тонкий, беспомощный звон

разбитой фары. Ракета повисает над нами. В ее

отвратительном мертвенном свете местность мгновенно

приобретает фантастическое обличье. Наша машина

застывает на месте. По мере снижения ракеты

стремительно и жутко смещаются на земле тени, словно

все кругом пришло в движение.

Я успеваю заметить впереди справа немецкий танк.

Это оттуда бьет пулемет.

– Засада! – кричит нам, приоткрыв дверцу

кабины, политрук.—

Крайним залечь и открыть огонь!..– Он кричит

что—то еще, но уже невнятно.

Сафразбекян, Фурманский и я, сидящие в затылок

друг другу, перемахиваем через борт и стараемся

отбежать от полуторки в сторону поросшего кустарником

бугорка. Как ни странно, глаз успевает подметить

множество деталей, но мозг не сразу их осмысливает.

Немецкие автоматчики, видимо, переносят свой веерный

огонь на нас троих. Пулемет тоже как будто

разворачивается в нашу сторону.

– Джавад! Павел! – кричу я.– Сюда!

К счастью, ракета быстро догорает, и автоматчики,

стреляющие "от пуза", бьют наобум. В нашу сторону рой

за роем летят стремительные светляки. Отчаянно

размахивая левой рукой, а в правой держа винтовку

наперевес, я бегу к спасительному бугорку и, лишь

плюхнувшись на землю, понимаю, что у меня под

мышками только что пронеслись два таких светляка. "Это

же немцы по мне...– проносится у меня в сознании.—

Это же пули!.." Но раздумывать над тем, как счастливо я с

ними разминулся, сейчас некогда. Я, как меня учили,

торопливо досылаю патрон в патронник и нажимаю на

спусковой крючок, целясь туда, откуда вылетают на меня

светляки. От волнения я плохо держу винтовку в руках, и

она больно отдает прикладом мне в плечо. Слышу, что

Сафразбекян и Фурманский рядом – тоже стреляют.

Теперь весь вражеский огонь сместился в нашу

сторону. Над головой то и дело отвратительно

посвистывает. Мы успеваем сделать по нескольку

выстрелов, прежде чем в небо снова взвивается

осветительная ракета. И в то же мгновение наша

полуторка внезапно оживает. Взревев мотором, она вдруг

делает крутой разворот и устремляется по дороге обратно, газуя вовсю...

Немцы спохватываются не сразу. Они какое—то

время еще держат под обстрелом наш бугорок, но потом

оставляют нас в покое и дружно палят машине вдогонку.

Последнее, что я успеваю заметить в призрачном свете

гаснущей ракеты,– Кунин... Как—то нелепо вскочив и

зачем—то вскинув руку, он падает на дно кузова...

Но вот становится опять темно, и немецкие трассы

уже без толку прошивают огненным пунктиром пустоту.

Наша машина умчалась, и гул ее мотора бесследно

растворился в ночном пространстве. Передней машины

тоже не видно и не слышно.

Немецкий пулемет вскоре умолкает. Постепенно

прекращают пальбу и автоматчики. Мы трое еще какое—

то время лежим за своим бугорком, полностью пока не

сознавая всего драматизма происшедшего с нами за

последние десять минут. Потом, тихо перекликаясь,

отползаем в заросли. И опять молча лежим на земле,

стараясь прийти в себя.

Так в темноте и тишине проходит примерно

четверть часа. Мы шепотом совещаемся – что делать?

Возвращаться бессмысленно, тем более пешком: там

наших частей уже нет, очевидно, надо обойти засаду

стороной и двигаться в том направлении, куда мы ехали.

А куда мы ехали? Видимо, на восток...

Однако поднявшаяся над дальним лесом луна

очень скоро меняет наши представления о случившемся.

Совершенно круглая луна в абсолютно чистом холодном

небе. В мире сразу становится до ужаса светло. Теперь

малейшее наше движение вызывает автоматные очереди

со всех сторон. "Наверно, десант..." – успокаиваем мы

себя, медленно, но методично продвигаясь по компасу на

восток.

Так, соблюдая осторожность, мы, наконец,

выходим из зоны обстрела. Однако, если десант, почему

так тихо кругом? Почему никаких признаков наших

войск? Ведь где—то здесь должны быть наши части! Вон

там, чуть южнее, темнеют силуэты каких—то машин... И

как бы в насмешку над нашими надеждами ночная

тишина тут же доносит оттуда обрывки немецкой речи.

Неужели вражеские силы так глубоко проникли в наше

расположение? Неужели фронт откатился так далеко, что

его не слышно? Ведь еще днем он проходил где—то

поблизости...

Беспокойная мысль, которую мы всячески

отгоняли от себя на протяжении последних двух часов, не

позволяя ей облечься в слова, требует, чтобы мы назвали

вещи своими именами: мы в окружении... Сейчас бы

закурить... Но присланные из Москвы папиросы в

вещевых мешках, а мешки в машине...

О том, как мы скитались по немецким тылам, как

догоняли фронт, как тщетно искали лазейку в

неприятельских порядках и как в результате ровно через

месяц все трое – Фурманский, Сафразбекян и я – все—

таки пробились к своим у Алексина под Тулой, я здесь

рассказывать не буду. Окружение – это особая тема, а я

пишу о людях нашей писательской роты. Поэтому еще

немного о Кунине.

В ту ночь, когда он у меня на глазах упал в кузове

полуторки, прошитый, как мне показалось, пулеметной

очередью, судьба на самом деле смилостивилась над ним.

Просто машина рванула с места, и Кунин, потеряв

равновесие, упал, благодаря чему и остался невредим,

именно таким случайным образом разминувшись со своей

пулей. Рядом кто—то, но не он, был тяжело ранен.

Обо всем этом мы узнали много позже, когда

Кунин, прослышав, что Фурманский после окружения

объявился в Москве, написал ему на адрес Союза. Кунин

тоже более двух недель выбирался из котла, только

севернее, под Вязьмой, а потом был назначен в какую—то

часть переводчиком. Оказывается, среди языков,

которыми он владел, был и немецкий.

Он писал нам с нового места службы, с передовой.

Письмо было горькое и, по существу, прощальное. Кунин

уже знал, что его жена бесследно исчезла. Он понимал, что она погибла, как и большинство наших штабных

офицеров, принимавших делегацию Союза писателей. Из

его письма явствовало, что после всего случившегося он

не возлагает особых надежд на свое будущее. Оптимист и

жизнелюб, он говорил об этом просто и серьезно, никак

не жалуясь...

И еще он просил у меня прощения за то, что,

выйдя из окружения, доложил по команде о моей гибели

– он же сам, своими глазами видел, как я, соскочив с

машины, упал, прошитый автоматной очередью.

Вот почему, пока я находился в окружении, на меня

в Союз писателей пришла похоронка. От моей жены,

эвакуированной Союзом в Казань, ее до времени скрыли.

Однако не так это все просто – есть вещи, которые

невозможно предусмотреть. Я рассказываю это к тому,

что война предлагала людям совершенно необычные

комбинации случайностей, очень далекие от привычной

логики цепочки причин и следствий. Она протягивала

среди нас свои, порой самые неожиданные связи. Я

позволю себе здесь маленькое отступление на эту тему.

Моя жена близко дружила с Антокольским и его

женой, вахтанговской актрисой Зоей Константиновной

Бажановой. В Казани эта дружба стала особенно тесной.

Они там вместе голодали и холодали. Особенно мучила

голодуха Антокольского. И вот однажды, весьма

возбужденный открывающейся перед ним перспективой,

Павел Григорьевич приносит Зое Константиновне

радостную новость: полушутя—полусерьезно он говорит

ей, что мою жену внесли в список на копченую колбасу.

Мол, она этого еще не знает, но он сейчас ей об этом

сообщит и тогда, глядишь, ему за добрую весть тоже

перепадет кусочек. Все это происходило на людях.

– Ты сошел с ума, Павлик! – закричала

испуганная Зоя Константиновна.– Пока до нее не дошло, надо ее немедленно из этого списка вычеркнуть. Пора бы

тебе, старому гурману, знать, что копченую колбасу

решено давать только вдовам...

Этот диалог относится примерно к первым числам

ноября. 13 ноября жена получила от меня телеграмму, что

я жив и вырвался из окружения. А 21—го погиб Костя

Кунин. Погиб, так и не узнав о начавшемся через две

недели нашем наступлении под Москвой.

А теперь еще об одном моем друге – о Павле

Яльцеве. О его судьбе.

Я уже говорил, что мы в ополчении делили все

трудности походной жизни истинно по—братски, даже не

отдавая себе в этом отчета. Такова была нравственная

атмосфера, естественно сложившаяся в роте с самого

начала. С момента выхода из Москвы. И чем дальше мы

от нее уходили, тем более насущными становились для

каждого из нас эти навыки повседневной солидарности. В

истории Павла Яльцева они проявились, пожалуй, с

наибольшей наглядностью.

Павел с первых же дней похода страдал от зубной

боли. Облегчить его мучения в полевых условиях не было

возможности. Он долго терпел, но потом стал проситься

хотя бы на два—три дня в Москву к стоматологу. В конце

концов командование ему разрешило эту поездку. На

целых пять дней. А произошло это в конце сентября.

Иначе говоря, мы были уже далеко. И полевая почта

работала из рук вон.

Естественно, Павлу надавали кучу писем, а еще

больше поручений – шутка ли сказать, наши жены

смогут повидаться с ним, а значит, все рассказать о себе и

все узнать про нас, да еще с такой достоверностью. И

действительно, Яльцев выполнил все наши просьбы

самым добросовестным образом, не упустив ни одной

мелочи. Лучшего посланца в тыл нельзя было и

придумать. Он вернулся через положенные пять дней и

рассказывал, как было дело.

Получилось так, что, когда Павел с трепетом

душевным после двух месяцев отсутствия поднимался по

лестнице к себе домой, его догнал какой—то парнишка,

который разыскивал ту же квартиру. Выяснилось, что ему

нужен не кто иной, как Яльцев. Это был посланец из

военкомата, который тут же на лестнице и вручил Павлу

под расписку повестку о явке. Поскольку дело

складывалось таким образом, Павел не мог не пойти. В

последний день он зашел к военкому и доложил, что

является бойцом Краснопресненской дивизии народного

ополчения.

– Отставить! – сказал ему военком.– Вы

аттестованный морской офицер запаса. Соблаговолите

немедленно отправиться во Владивосток для

прохождения службы на Тихоокеанском флоте.

– Что ж, по—вашему, я должен пренебречь тем,

что записался в ополчение? Да меня там сочтут

дезертиром. Я не имею права так поступить...

– А они у вас в дивизии не имеют права держать

вас бойцом: ваше звание по армейским меркам

соответствует двум шпалам. Вы обязаны служить

соответственно своему званию. Так что отправляйтесь во

Владивосток, иначе вас действительно сочтут дезертиром.

– Дезертиром на фронт?

– Но военком шутки не принял и сказал тоном, не

терпящим возражения:

– Завтра в десять ноль—ноль явитесь за

проездными документами.

Теперь, когда он уже в полную меру хлебнул

ополченческих тягот и не питал никаких иллюзий

относительно ополченческого будущего, коварная судьба

словно искушала Яльцева своими неожиданными

соблазнами. Она предлагала ему еще раз, повторно

сделать выбор между. . Впрочем, трудно сказать между

чем и чем. В том—то и дело, что война была чрезвычайно

изобретательна по части биографических парадоксов и

случайностей прохождения службы. Мне самому в

окружении часто думалось о том, как подвел меня

данинский компас. Ведь не будь его, меня, наверно, не

забрали бы в роту ПВО и я сейчас не скитался бы по

немецким тылам, а сидел бы где—нибудь в стрелковой

ячейке...

Конечно, я зря винил во всем компас, тем более что

в значительной мере именно благодаря ему мы вышли из

окружения, потому что могли идти на восток ночами и

пробираться к фронту глухими тропами. Кроме того,

тогда я еще не знал размеров военной катастрофы,

постигшей нас. Мне думалось, что из нашей дивизии в

окружении оказались только мы трое, в то время как на

самом деле в беде оказались четыре наши армии.

Но вернусь к Яльцеву.

Назавтра после разговора с военкомом он выехал

обратно.

– Хорош бы я был,– говорил нам Яльцев,

передав в подробностях этот диалог. – Набрал полный

сидор посылок и писем, насмотрелся на ваших жен,

которые с утра до вечера заполняли мою комнату, да еще

толпились в коридоре, а потом смылся в

противоположном направлении.– И он сердито хмыкнул.

– А приятно, наверно, носить флотскую форму, – ни с

того ни с сего добавил Яльцев задумчиво, разматывая на

ночь обмотки и прилаживаясь поспать под елкой.

Военком оказался прав. Всем ополченцам,

имевшим офицерское звание по запасу, стали спешно

подыскивать соответственные должности. Тут

выяснилось, что маленький, подвижный, нервный

Чачиков, воевавший прапорщиком еще в

империалистическую, тоже имеет две шпалы. Не помню,

куда его назначили, но из роты забрали. Перевели в штаб

и Шалву Сослани, аттестованного, как и многие писатели

накануне войны, в результате лагерного сбора.

Павел Яльцев погиб в окружении вскоре после

описанного выше возвращения из Москвы. К этому

времени его перевели в политотдел и поручили писать

историю нашей дивизии.

Когда я вспоминаю теперь три месяца ополчения, с

которых началась моя скромная военная биография, перед

моим мысленным взором, как в таких случаях принято

выражаться, неизменно возникают одни и те же картины.

Изнурительные дневные и ночные марши, уставная

премудрость боевой учебы, однообразие строительства

оборонительных укреплений. Нечеловеческая усталость,

пот, завивающий глаза, короткий сон где—нибудь в сарае

или под деревом, постоянная неутолимая жажда. А на

фоне этих непривычных физических лишений —

необычайно стойкое ощущение причастности к главному

делу современности, а также неуклонно растущее, с

каждым днем крепнущее чувство товарищества,

душевного единения с окружающими.

Писательская рота, в которой мне суждено было

начинать войну, состояла из людей сугубо

индивидуального опыта, обусловленного их профессией.

Вполне естественно, что само превращение такого

пестрого собрания индивидуальностей в некое

сплоченное содружество не могло обойтись без

некоторых издержек. Ведь это был процесс преодоления

весьма стойких социально—психологических навыков во

имя приспособления к новым, необычным формам

совместного бытия в экстремальных условиях. От одних

этот процесс потребовал в качестве душевной

амортизации каких—то нелепых чудачеств,

вымышленных эмоций. У других он был сопряжен с

гипертрофией фаталистических настроений. Третьим

инстинкт подсказывал в качестве нравственной опоры

настойчивый оптимизм, оптимизм во что бы то ни стало.

Но и те, и другие, и третьи – все мы тогда, может

быть, безотчетно, очень быстро прониклись духом

воинского братства, духом дружелюбия и взаимной

поддержки. Старые счеты, борьба самолюбий, вздорная

цеховая нетерпимость на поприще славы, зависть,

литературное местничество – все это разом отступило

перед грозным велением долга, которое принесла с собой

война.

Бек и Роскин, Яльцев и Кунин выделены мною

здесь из общей массы писателей—ополченцев не только

потому, что я их успел тогда узнать ближе других. Эти

люди были мне интересны, меня к ним тянуло. Они

лучше, чем я, понимали жизнь, и понимали ее не так, как

я.

Бек защищался от ее тягот с помощью обманного

простодушия.' Он почти по—детски играл со своей

судьбой в жмурки, хитрил с нею, отводил ее от себя,

прикидывался для этого другим человеком.

Роскин не столько защищался от тягот войны,

сколько принимал их как свою неминучую долю. Он

принес с собой в ополчение какую—то жертвенную

готовность разделить историческую участь миллионов.

Войну он ощущал как трагедию, в которой каждая личная

участь значит не меньше истории. Роскина как литератора

особенно страшило в войне ее властное и неумолимое

своеволие в море человеческих судеб. Может быть,

поэтому его так раздражали розовые иллюзии, которые у

многих тогда еще сохранились от мирного времени. В

этом смысле он принес с собой на фронт ту суровость

толкования событий, которая позволила ему провидеть

неслыханную жестокость этой войны, ее тотальный

характер, немыслимые раньше масштабы нравственных

потрясений.

Роскин дважды приходил ко мне на нашу высотку

из своей санчасти. Он приходил за несколько километров

для ночных бесед. Как я теперь понимаю, ему было

важно, чтобы я его запомнил, чтобы он о с т а лс я в м о ей