Текст книги "Писательская рота."

Автор книги: Борис Рунин

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц)

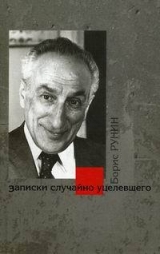

Борис Рунин

Писательская рота

Борис Рунин. Записки случайно уцелевшего. М.:

Возвращение, 2010.

ISBN 978-5-7157-0238-8

В книгу Б. Рунина «Записки случайно уцелевшего»

вошли две повести – «Мое окружение» и «Писательская

рота».

Борис Рунин

Писательская рота

На опушке березовой рощи, где нас нельзя

обнаружить с воздуха, раздается, наконец, долгожданная

команда: "Привал!" Совершенно измочаленные

многокилометровым переходом с полной выкладкой

(только без шинелей, которые нам еще не выдали), мы

успеваем лишь прислонить винтовки к деревьям и без сил

валимся на землю. Некоторое время все лежат молча.

Потом как-то вяло, словно нехотя затевается разговор о

выносливости.

– Что ни говорите, а на марше старики утерли нос

юнцам,– доносится до меня чья-то ехидная реплика.

Кажется, это Николай Афрамеев, бывший секретарь

Литфонда.

Мне двадцать восемь лет, и я здесь один из самых

молодых. Моложе меня из литераторов, наверное, только

Данин и Казакевич. Да и то ненамного. Мы невольно

прислушиваемся. Идет ленивое, с большими паузами

выяснение, кому сколько лет.

– Вы что! – говорит Михаил Лузгин Василию

Дубровину, который только что стыдливо признался, что

ему уже за сорок.– Вон во второй роте Ефим Зозуля

шагает, ему пятидесятый идет. Или с ним рядом Бела

Иллеш, тот всего года на три моложе. А вы еще вполне

кавалер. Вот Фраерман, пожалуй, старше всех...

– Мы с Иллешем ровесники,– вставляет Иван

Жига.– Оба девяносто пятого года.

– Я тоже девяносто пятого...– Это подает голос

Марк Волосов.

Наша ополченческая рота необычна во многих

отношениях. Достаточно сказать, что она укомплектована

преимущественно профессиональными литераторами,

членами Союза советских писателей – прозаиками,

драматургами, поэтами, критиками. Но, кроме того, она

не соответствует обычным представлениям о воинском

подразделении и по возрастному составу. Здесь

представлены не просто разные годы рождения, но

буквально разные поколения.

Разговор, начавшийся так лениво, постепенно

привлекает все больше участников. Мы полулежим,

опираясь на вещевые мешки, снять которые просто не в

силах. Да и зачем, если с минуты на минуту прозвучит

команда, и мы двинемся дальше. Некоторые расстегнули

ворот гимнастерки и домашним, совсем еще штатским

жестом обмахивают лицо пилоткой. Некоторые,

преодолев каменную усталость, неторопливо

перематывают обмотки, по-нашему макароны. Ах, эти

чертовы обмотки! Сколько проклятий раздается в их

адрес: не затянешь – обязательно на ходу размотаются, а

затянешь потуже – затекут ноги.

Усталость такая, что даже закурить лень. А ведь

нам еще идти и идти. Где же взять силы на новый

переход? Словно прочитав мои мысли, Фурманский

незаметно сует мне в руку кубик сахара. Мы уже знаем —

в подобных обстоятельствах ничто так не бодрит, как

сахар. Но все четыре куска, выданные на рассвете, я уже

давно высосал самым эгоистическим образом. А вот

Фурманский оказался и предусмотрительнее и добрее.

Разговор о возрасте все не иссякает. Выясняется,

что Мафусаил у нас не кто иной, как Бляхин. Да, тот

самый Бляхин Павел Андреевич. Да, по его сценарию

были поставлены знаменитые в дни моего детства

"Красные дьяволята". Я смотрел их, еще живя в Харькове.

Господи! Ведь это было давным-давно, так давно, что

даже не верится,– в начале двадцатых годов. Мог ли я

тогда предполагать, что окажусь в одном батальоне с

автором этого фильма о гражданской войне и что мы оба

– "тот самый Бляхин" и я – станем солдатами Великой

Отечественной войны!

Впрочем, подобное удивление я уже испытал еще в

самом начале. Когда мы только вышли из Москвы и

остановились на два дня в Архангельском (да, в том

самом, юсуповском), где нам выдали обмундирование и

где мы построили для себя из нарубленных березок

уютные шалаши (безжалостно уничтожив ради одной

ночи целую рощу!), я невольно обратил внимание на

невысокого седеющего человека в полувоенном костюме

и мягких сапогах, которому старший лейтенант сказал: "А

вы, Либединский, могли бы остаться в своей одеже".

Дело было не в том, что я позавидовал этому

немолодому бойцу (хотя, конечно, сапоги куда удобнее

ботинок на шнурках и обмоток, а обмундирование цвета

хаки куда уместнее выданной нам серо—голубой формы,

видимо предназначавшейся фезеушникам). Просто это

был тот самый Юрий Либединский, чью "Неделю" я когда

–то проходил в школе. А не сразу я его узнал, наверное, потому, что, уходя в ополчение, Либединский сбрил свою

широко известную по портретам и многочисленным

шаржам мушкетерскую бородку.

Да и глядя на Белу Иллеша, неразлучного даже в

этих условиях со своим кофейником, я испытывал то же

странное ощущение внезапной перетасованности всех

человеческих сроков, всех призывов. Ведь роман

участника венгерской революции 1919 года Белы Иллеша

"Тиса горит" я тоже читал еще школьником.

Однако Бляхин оказался старше и Фраермана, и

Зозули, и Белы Иллеша, не говоря уж о Либединском.

Ничуть не кичась исключительностью своего возраста (да

и своей биографии – член партии с 1903 года, участник

революции 1905 года, прошедший через ссылку), скорее

даже смущенный этим обстоятельством, Павел Андреевич

очень просто, как-то по-домашнему говорит, что ему

пятьдесят четыре года, но это ничего не значит...

Он и потом никогда не претендовал ни на какие

льготы или привилегии, на которые вполне мог бы

рассчитывать. И уж во всяком случае, Павлу Андреевичу, человеку необычайно скромному, была чужда какая бы то

ни было учительность или просто снисходительная

назидательность в общении с окружающими. В его

мягкой, ровной, я бы даже сказал – ласковой, манере

разговаривать абсолютно отсутствовала столь

естественная в его годы интонация превосходства – мол, поживите с мое. Нет, он был ровней со всеми, даже с

самыми молодыми из нас. Мне потом довелось прожить с

Бляхиным примерно с неделю в одной землянке, и он ни

разу не дал мне почувствовать, что почти вдвое старше

меня.

– Да, неплохо бы дотянуть до вашего возраста,

особенно в наше безмятежное время,– мечтательно

произносит, глядя на Бляхина, драматург Павел Яльцев, автор популярной в тридцатые годы пьесы "Ненависть".

По моим тогдашним представлениям он тоже

немолод – во всяком случае, лет на десять старше меня, что, впрочем, не помешало нам уже в те дни стать

истинными друзьями.

Но вот в разговор вступают поэты.

– А ты, Вадим, о какой контрольной цифре

мечтаешь? – обращается к Стрельченко наш

правофланговый. Это поэт Саша Миних, человек

огромного роста и неисчерпаемого добродушия.

– Я бы хотел прожить столько, сколько будут

писаться стихи,– с легким украинским акцентом

отзывается тот.– Ты же знаешь, поэты, почти все без

исключения, рано или поздно переходят на прозу. .

Воспользовавшись спором, возникшим на эту тему,

ко мне пододвигается лежащий рядом Роскин.

– Про себя могу сказать только одно,– тихо

говорит он, так, чтобы не слышали другие.– В самом

близком будущем меня не станет.

Я, внутренне содрогнувшись, оборачиваюсь к

нему, но он совершенно спокоен.

– Не подумайте, что я малодушничаю или

рисуюсь,– продолжает он.– Просто я это слишком

хорошо знаю...

Как реагировать на подобное признание? Роскин

уже однажды говорил мне о своих мрачных

предчувствиях, но не с такой прямотой. Не скрою, моему

самолюбию начинающего литератора льстит

расположение этого очень уважаемого и очень

авторитетного критика, который уже давно служит для

меня примером профессиональной порядочности. Но ведь

нельзя же оставить его реплику без ответа. Однако

усталость словно лишила меня и всякой мыслительной

активности. Притупленное сознание ничего, кроме

пошлых возражений, мне не подсказывает, и я, к стыду

своему, предпочитаю промолчать.

Между тем разговор об отпущенных нам судьбою

сроках вопреки недавнему состоянию всеобщей

прострации становится все оживленнее.

– Что касается меня, то я хотел бы дожить до

нашей победы, а там посмотрим,– как всегда, чуть

насмешливо заявляет Эммануил Казакевич и, поблескивая

очками, весело оглядывает собеседников.

Мы уже привыкли к тому, что среди нас немало

очкариков. Данин тоже был снят с учета по зрению. С

очками не расстаются Лузгин, Гурштейн, Афрамеев,

Замчалов, Винер, Бек. Последний также принимает

участие в разговоре.

– А как вы думаете, сколько продлится война? —

с простодушнейшим выражением лица и затаенным в

глазах лукавством обращается он ко всем вообще и ни к

кому в частности.

Когда-то давно, будучи в командировке в Кузнецке,

я с интересом прочел, так сказать, на месте действия

очерки Александра Бека о русских металлургах. Вот уж

не думал встретить в его лице человека, столь глубоко и

надежно спрятанного за искусной маской чуть ли не

детской наивности. И это при явном уме и

доброжелательстве к окружающим. Что это – привычка к

осторожности, предусмотрительная защита от возможных

ударов судьбы?..

– Кто же это может знать! – попадается на

удочку торжествующего Бека Павел Фурманский,

слывущий среди нас знатоком военной теории и истории.

– Но давайте помнить о том, что империалистическая

война длилась четыре года.

– На этот вопрос каждый должен для себя

наложить запрет, – советует маленький, тщедушный, но

необычайно выносливый Рувим Фраерман, мудрый автор

"Дикой собаки Динго".

– Вы знаете,– напоминает о себе поэт Вячеслав

Афанасьев,– у меня такое ощущение, будто война

началась давным-давно. Будто мы вышли из Москвы еще

в той жизни. Будто мы уже годы шагаем по жаре, и этот

марш никогда не кончится.

– И только пыль, пыль, пыль, пыль от шагающих

сапог. И отпуска нет на войне! – дополняет мысль Славы

Афанасьева стихотворной цитатой молодой критик поэзии

Даниил Данин.

– Да, вся наша прежняя жизнь разом

отодвинулась куда-то в далекое прошлое, – невесело

замечает Роскин.– Теперь только понимаешь, насколько

мы не ценили былые радости.

– Я... бывало...– подхватывает драматург Петр

Жаткин, подражая качаловскому барону,– проснусь

утром и, лежа в постели, кофе пью – кофе! – со

сливками... да!.. Кареты... кареты с гербами!..

– Друзья, вы даже не знаете, где мы находимся! —

Из-за кустов появляется чрезвычайно возбужденный

Натан Базилевский. Его географическая

любознательность давно уже всеми замечена. Вот и

сейчас, несмотря на сбитые ноги, он все-таки отправился

на рекогносцировку – его чем—то заинтересовали

здешние места. – Ведь это же наша родная Малеевка!

Вон оттуда сквозь деревья виден дом творчества...

Сообщение Базилевского порождает взрыв

энтузиазма. Особенно взволнован Афрамеев, один из

инициаторов создания Малеевки. Но в этот момент ветер

доносит до нашего слуха далекую команду: "Подъем!..

Становись!.." Повторяясь на разные голоса, она

неумолимо приближается к нам.

И вот мы опять шагаем на запад, к фронту, в

сторону Смоленска. Куда-то в неизвестность.

Таким мне запомнился этот маленький и, казалось

бы, ничем особенно не примечательный эпизод,

относящийся примерно к середине июля 1941 года.

Привал как привал, один из множества на нашем нелегком

пути из Москвы к фронту.

Почему вообще таким памятным оказалось для

меня это первое военное лето? Иной раз даже кажется,

что я и сейчас, спустя сорок четыре года, так же

отчетливо вижу и эти поля, и эти леса, и эти дороги, а

главное – окружавших меня тогда людей. А ведь

ополчение – это было только начало, только каких-

нибудь девяносто дней. Война же потом, уже совсем

другая, длилась еще долго—долго, пока не насчитала свои

1418 дней.

А мне еще после победы довелось побывать на

Дальнем Востоке, на войне с Японией. И конечно, были в

моей, пусть даже самой скромной, военной биографии

события и более яркие, и более значительные, и уж

наверняка более драматичные, чем тот привал возле

Малеевки. Но почему-то они не заслонили его. Почему-то

прихоть памяти настойчиво возвращает меня именно к

этому эпизоду куда чаще, чем к какому-либо другому. Да

и вообще трехмесячное мое пребывание в так называемой

писательской роте осталось для меня и поныне самой

задушевной порой моей военной судьбы.

Разумеется, все это объясняется прежде всего тем,

что первые впечатления всегда самые памятные. Однако

новизна армейского существования и еще только

формирующихся представлений о войне совпала для меня

тогда и с необычностью, даже исключительностью среды, в которой я оказался. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что, попав в третью роту первого батальона 22-го

стрелкового полка 8-й Краснопресненской дивизии

народного ополчения Москвы, я оказался среди людей во

многом замечательных, давших мне тогда очень многое на

всю последующую жизнь. Не в плане профессиональном,

а именно в плане общечеловеческом, ибо своим

поведением они преподали мне немало ценных уроков

для понимания сложностей жизни, ее противоречий, ее

велений.

Да, моему тогдашнему сознанию начинающего

литератора весьма импонировала сама возможность

делить тяготы походной жизни с людьми, чьи имена были

мне в большинстве своем заочно известны и

ассоциировались для меня, прежде всего, с такими

категориями, как ум и талант. Среди них и впрямь было

немало талантливых писателей, но еще более важно,

наверное, подчеркнуть их этическую высоту.

Теперь, когда я вспоминаю те дни, мне кажется,

что никогда ни до того, ни после не окружало меня такое

количество сердечных, отзывчивых, доброжелательных

людей, попросту говоря – настоящих товарищей.

Наверно, на самом деле это заблуждение и процент

хороших людей, представленных в нашей роте, был такой

же, как и в любом другом подобном коллективе. Наверно, во второй роте, где писателей было поменьше (кроме уже

упомянутых, помню Степана Злобина, Сергея Острового,

Ивана Молчанова, Павла Железнова, Бориса Вакса,

Самуила Росина, Андрея Жучкова, Владимира Тренина,

Евгения Сикара), тоже сразу установился этот же дух

товарищества и взаимовыручки.

Помню, как во время длительного ночного марша

по темным лесным дорогам, когда все изнемогали от

духоты, пыли, бессонницы, непосильной тяжести

снаряжения и амуниции, да к тому же еще наш

батальонный начальник штаба сбился с пути и привел нас

в ту же деревню, из которой мы несколько часов назад

вышли, только с другого конца,– помню, как я в тот раз

стал засыпать на ходу. Я еще шел, но сознание уже не

участвовало в этом процессе, и ноги продолжали шагать

сами по себе, выписывая немыслимые вензеля. Вот тут-то

и разбудил меня Фраерман, оказывается, давно

наблюдавший за мной. Я немного знал его еще до войны

– мы познакомились после того, как я напечатал в

"Правде" восторженную рецензию на его "Дикую собаку

Динго". Но сейчас дело было не в этом.

– Борис Михайлович,– обратился он ко мне тихо,

так, чтобы не слышали другие,– давайте я понесу ваш

сидор. Для меня это дело привычное...

Сидором, чего многие теперь, наверное, уже не

знают, почему—то назывался тогда вещевой мешок.

Желая мне помочь, Фраерман не случайно завел

речь именно о сидоре. Он—то понимал, что многие из нас

по неопытности несут за спиной вещевые мешки

непомерной, никак не уставной тяжести. Ведь каждый,

словно мы сговорились, уходя на фронт, прихватил с

собой по нескольку книг. Вася Кудашев, близкий друг

Шолохова, нес весь "Тихий Дон", надеясь заново

перечитать его целиком вместе с заключительным,

недавно вышедшим четвертым томом. Примерно так же

Сергей Кирьянов (некоторое время он был политруком

нашей роты) рассчитывал перечитать "Последнего из

удэге" своего старшего товарища (еще по РАППу)

Фадеева.

Помню, как мы обманывали сами себя,

перекладывая любимые книги из сидора в сумку

противогаза, как будто эта операция могла облегчить

тяжесть ноши. Помню, как обливалось кровью мое сердце

заядлого библиофила, когда на одном из привалов Данин

нашел в себе решимость расстаться сразу с тремя книгами

и сохранил только томик Хлебникова. Да и вообще в

первые дни на местах наших привалов неизменно

оставалось по нескольку книг: вынужденные довести до

минимума свой воинский груз, вопреки непреодолимому

стремлению избавиться от лишней тяжести за спиной мы

все-таки оставляли в мешке печатное слово, уже

преимущественно стихи.

Никогда не унывающий и бесконечно участливый

Фраерман, который в годы гражданской войны

партизанил на Дальнем Востоке, поражал всех своей

походной тренированностью. И хотя я скрепя сердце не

воспользовался его предложением, он скоро уже шагал с

двумя вещевыми мешками – кто-то не устоял перед

соблазном переложить на него часть своего груза.

Дух солидарности и взаимопомощи как-то сразу

воцарился в нашей роте, объединив литераторов и

представителей других профессий в одно целое. Тут

следует заметить, что наша рота хотя и вошла в историю

войны как писательская, но целиком таковой не была.

Однако литераторы и люди иных интеллигентных

профессий в ней действительно преобладали, что, кстати

сказать, на первых порах не раз повергало нашего

молодого ротного командира, только что выпущенного из

училища лейтенанта, в состояние, близкое к отчаянию.

На одной из первых утренних поверок он

прошелся вдоль строя, с надеждой вглядываясь в наши

лица, и бодро скомандовал:

– Землекопы, три шага вперед!

Ни в первой, ни во второй шеренге никто не

двинулся с места,

– Плотники, три шага вперед! – уже не так лихо

скомандовал лейтенант.

Снова никакого эффекта.

– Повара, три шага вперед! – стараясь скрыть

свое презрение к такого рода публике, попавшей под его

начало, и уже не надеясь

на успех, произнес обескураженный лейтенант.

Но и поваров среди нас не оказалось.

Как бы прося извинения за нашу

профессиональную неполноценность, из второй шеренги

донесся сожалеющий голос Бека:

– Тут больше имажинисты, товарищ лейтенант...

Рота грохнула от хохота. Не понявший причины

смеха, лейтенант с досадой махнул рукой:

– Машинисты мне сейчас не нужны.

Смех опять прокатился вдоль строя.

Видимо, с той поры Александр Бек и взял на себя

роль нашего ротного Швейка. Человек недюжинного ума

и редкостной житейской проницательности, он, очевидно, давно уже привык разыгрывать из себя этакого

чудаковатого простофилю. Его врожденная

общительность сказывалась в том, что он мог с самым

наивным видом подсесть к любому товарищу по роте и,

настроив его своей намеренной детской

непосредственностью на полную откровенность,

завладеть всеми помыслами доверчивого собеседника.

Тут же замечу, что Бек никогда не употреблял эту

свою способность во зло. Просто он испытывал

душевную необходимость в подобных экспериментах.

Видимо, таким способом он удовлетворял свою

ненасытную потребность в человеческих контактах.

Кроме того, для него как для писателя это был

повседневный психологический тренинг. Думаю, что

вопреки своему кажущемуся простодушию Бек уже тогда

лучше, чем кто-либо из нас, ориентировался в

специфических условиях ополченского формирования да

и в прифронтовой обстановке вообще. Словом, это был

один из самых сложных и самых занятных характеров

среди нас, притом что писательская рота отнюдь не

испытывала недостатка в ярких индивидуальностях и

необычных биографиях. Особенно это касалось наших

"стариков". Среди них насчитывалось немало бывалых

людей, таких, как наш ротный старшина прозаик

Константин Клягин, прошедший через

империалистическую войну и занимавший разные

командные должности в Красной Армии в годы

гражданской войны. Или – тоже участники

империалистической войны и притом георгиевские

кавалеры – поэты Арон Кушниров и Александр Чачиков.

Георгиевским кавалером, даже дважды, был и Марк

Волосов, прозаик и переводчик с английского. В годы

первой мировой войны он бежал из немецкого плена в

Норвегию, оттуда в Америку, а потом несколько лет

плавал по морям и океанам на разных кораблях и в

разных должностях.

Или возьмите биографию драматурга Бориса

Вакса, который в предреволюционные годы стал

политическим эмигрантом, скитался по всему миру,

учился в университетах Италии и Швейцарии, а после

Октября работал в Наркоминделе и в составе советской

делегации присутствовал на Генуэзской конференции,

после чего был принят Лениным.

А веселый, остроумный Виталий Квасницкий,

прежде чем стать малоформистом, автором коротеньких

юмористических рассказов, забавных скетчей, смешных

реприз, успел повоевать на Дальнем Востоке в

партизанском отряде и в частях Народно-революционной

армии против Колчака и японских интервентов,

поработать подпольно в тылу у белых, зарекомендовать

себя опытным армейским политработником.

Итак, ополчение связало в один узел самые

различные судьбы, самые несходные характеры, зачастую

уже давно определившиеся, отмеченные в прошлом

значительными делами, интересными сочинениями. Но

даже на этом весьма выразительном фоне личность

Александра Бека выделялась неоспоримой

оригинальностью. Стремление к розыгрышу сочеталось в

нем с несколько авантюрными наклонностями, а явная

доброжелательность – с тщательно маскируемым

лукавством. Не было для него большего удовольствия,

чем спровоцировать окружающих на спор, разговорить их

или под видом невинного вопрошателя внушить

собеседнику собственные идеи и намерения. В какой-то

мере тут сказывались профессиональные навыки Бека. В

свое время он активно сотрудничал в созданном по

инициативе Горького при редакции "Истории фабрик и

заводов" так называемом "Кабинете мемуаров", который

был призван накапливать воспоминания деятелей

отечественной промышленности. Вызывать их на

разговор было для Бека привычным делом...

Пользуясь тем, что наша дивизия формировалась,

что называется, на ходу и испытывала острую

потребность в транспортных средствах, Бек стал

методично внедрять в сознание ротного командира мысль

о том, что без грузовой машины ему со всем его

хозяйством не обойтись. Надо сказать, что после эпизода

с имажинистами молоденький лейтенант уразумел, что

если он не будет снисходителен к фокусам Бека, то лишь

поставит себя в смешное положение. Впервые

столкнувшись с человеком такого типа и такого

непредсказуемого поведения, лейтенант, к его чести,

негласно принял предложенные Беком условия игры.

Всегда спасительное чувство юмора в данном случае

помогло лейтенанту. Дело в том, что Бек взял себе за

правило после каждой вечерней поверки, когда лейтенант

по традиции спрашивал у выстроенной роты, есть ли

вопросы, в свою очередь простодушно осведомляться:

– Товарищ лейтенант! Когда же вы меня

командируете в Москву за полуторкой?

Подобный спектакль разыгрывался перед всей

ротой изо дня в день. В конце концов, лейтенант, у

которого молодая смешливость, видимо, взяла верх над

уставной строгостью, решил обновить эту ставшую уже

почти ритуальной игру. И однажды он в ответ на

традиционный вопрос Бека с такой же лукавой

серьезностью скомандовал:

– Боец Бек! Шагом марш в Москву за полуторкой!

– Есть в Москву за полуторкой! – отчеканил

Бек.

Без тени улыбки он вышел из строя и на глазах у

притихшей от такой дерзости роты энергично зашагал по

прямой куда-то в лес. Через минуту его фигура исчезла в

чаще как раз за спиной у лейтенанта, которому чувство

собственного достоинства не позволяло обернуться вслед

своевольному бойцу. Он лишь скомандовал положенное

"разойдись!" и отправился по своим делам.

А Бек исчез. Исчез не на шутку. За это время мы

еще продвинулись на запад, в сторону фронта, и после

нескольких дней марша снова остановились для боевой

учебы и строительства очередного рубежа обороны. На

таких стоянках мы занимались строевой подготовкой,

учились обращаться с оружием, ходили на стрельбище,

знакомились с боевым уставом пехоты, но главное —

рыли противотанковые рвы, пулеметные гнезда,

стрелковые ячейки и ходы сообщения, а иногда строили

блиндажи и землянки. После чего шли дальше.

Первая собственноручно вырытая мною ячейка

полного профиля памятна мне до сих пор. Мне кажется,

до меня и сейчас доносится этот неповторимый запах

разрытой земли, в которую я с каждым взмахом лопаты

постепенно погружаюсь, сначала по колено, потом по

пояс и, наконец, по плечи. Усталый, вспотевший,

голодный, я опускаю винтовку в окоп и осторожно,

стараясь не засорить песком затвор, устраиваюсь на дне.

Наконец-то можно передохнуть и закурить. Внезапно

масштабы громадно несущейся жизни, масштабы идущей

на земле великой войны сужаются для меня до размеров

моего убежища, и его надежная укромность сразу

становится до боли родной, невольно настраивающей на

мысль о судьбе, о будущем, о доме...

Да это ли не мой дом? Ведь здесь, в окопе, я

впервые после Москвы сам по себе. Круглые сутки на

людях, а тут – один. Кажется, от всего мира для тебя

остались лишь эти слои потревоженной, взрезанной

глины да одинокая звезда, обозначившаяся над головой в

вечереющем небе. Так бы и не ушел теперь отсюда,

обороняя до последней пули этот клочок смоленской

земли, с которой столь неожиданно породнила тебя

простая лопата...

Но на рассвете мы уже опять шагали на запад...

На этот раз мы остановились где-то уже на

приднепровском рубеже, оставив позади станцию

Семлево, к тому времени буквально сметенную с лица

земли немецкой авиацией. И опять потекли

ополченческие будни – рытье окопов, строевые занятия, БУП, стрельбы.

Через несколько дней, когда мы уже освоились на

новом месте и даже привыкли к гулу далекой канонады,

доносящейся по ночам из-за Днепра, в расположение

роты неожиданно въехал пикап с московским номером. В

кабине рядом с водителем сидел не кто иной, как Бек. Он

не торопясь отворил дверцу, ступил на землю и по всей

уставной форме отрапортовал командиру:

– Товарищ лейтенант, ваше приказание выполнил.

Машина с шофером прикомандирована к нашей части.

Во всей этой истории удивительным было даже не

то, что Беку удалось раздобыть пикап с водителем – в

конце концов, многие учреждения и предприятия

эвакуировались тогда на восток и передавали остающиеся

автомобили армии. Разумеется, на то требовались

соответственные бумаги, но и их, наверное, можно было

получить в штабе тыла нашей дивизии. Непонятно

другое: каким образом Бек, являвший собой как боец уж

очень непрезентабельное зрелище (огромные ботинки,

обмотки, которые у него поминутно разматывались и

волочились по земле, серого цвета обмундирование, а в

довершение всего нелепо, капором, сидящая на голове

пилотка, не говоря уж об очках), – как мог он в таком

виде, без всяких документов добраться до Москвы,

которая, по существу, уже была в ту пору прифронтовым

городом?

Если учесть, что гитлеровцы на смоленском

направлении то и дело выбрасывали воздушные десанты

(мы сами дважды участвовали в прочесывании окрестных

лесов в поисках вражеских лазутчиков), если учесть, что

все дороги, ведущие к Москве, были надежно перекрыты

системой контрольно-пропускных пунктов, а на улицах

столицы свирепствовали многочисленные патрули,

которые, не рассуждая, заметали любого мало-мальски

подозрительного прохожего, и если учесть еще

необычайно стойкие слухи, будто город кишит шпионами,

– если учесть все это, то приходится признать: Бек

сотворил чудо. Сам же он в ответ на расспросы

товарищей лишь пожимал плечами, и лицо его при этом

приобретало какое-то не то отсутствующее, не то просто

дурацкое выражение.

Конечно, затеяв такую эскападу, Бек подвергал

себя огромному риску. Вся авантюра очень легко могла

кончиться трибуналом. Думаю, что именно

несбыточность самой задачи и спасла Бека от весьма

серьезного наказания. Но так или иначе, его не подвергли

никакому взысканию, и он как ни в чем не бывало

продолжал свое причудливое швейковское существование

в нашей роте, где-то на грани умышленной

непосредственности и мнимой наивности. Казалось, он

пытается таким способом перехитрить свою судьбу.

Однако молва о "бравом солдате Беке"

распространилась по всей дивизии. Его популярность

приобрела неслыханные размеры. На него приходили

смотреть из других батальонов. На него показывали

пальцем, говоря: "Это тот самый боец Бек..." Нет ничего

удивительного, что он стал душой нашей роты.

Война шла уже недели две. "Рядовой,

необученный, ограниченно годный в военное время" —

так значилось в моем военном билете. Я два раза

наведался в военкомат и оба раза услышал в ответ:

"Ждите повестку". Между тем ходить ежедневно на

службу, пусть даже в близкую моему сердцу редакцию

"Нового мира", где я тогда ведал библиографией, становилось невмоготу. Мне казалось просто

кощунственным жить по-прежнему – заказывать и

вычитывать рецензии, править гранки, словом, вести себя, как и до войны.

Конечно, отбор книг для отзывов пришлось срочно

пересмотреть, но ведь распорядок существования в

основном оставался прежним, притом что в жизни

страны, в жизни народа все трагически сместилось. Это

несоответствие инерции мирного бытия и надвигающейся

грозной судьбы угнетало мое сознание до того, что я

готов был исполнять любые обязанности, только бы они

были непосредственно связаны с войной. Поэтому, когда

выяснилось, что в Союзе писателей идет запись

добровольцев, решение пришло сразу.

Примерно те же чувства испытывал и мой друг

Даниил Данин, в ту пору начинающий литератор,

внештатный сотрудник "Знамени". Мы с ним созвонились

и числа 8 или 9 июля с утра отправились на улицу

Воровского, 52, в оборонную комиссию к автору

известной тогда книги "Преступление Мартына"

Владимиру Бахметьеву, который этой комиссией ведал.

Но Бахметьев отправил нас к секретарю парткома

Хвалебновой. Дело в том, что хотя мы и работали в

редакциях и печатались в журналах, но в Союз нас еще не

приглашали (тогда такая форма практиковалась), сами же

мы подавать заявление о приеме пока не решались.

Однако Хвалебнова нас не знала и,

воспользовавшись тем, что мы не члены ССП, именно на

этом основании отказала нам. Совершенно

обескураженные, мы стояли в вестибюле столь

притягательного для нас "дома Ростовых", не зная, что

теперь делать и как быть. Ведь мы уже оповестили

родных и друзей о своем решении. Я даже успел зайти к

себе в "Новый мир" и поставить в известность

ответственного секретаря редакции Юрия Жукова (ныне

председатель Советского комитета защиты мира и

политический обозреватель «Правды") о том, что ухожу

на войну. И вот такая незадача!

По счастью, в этот момент в вестибюль поднялся

по лестнице заместитель Хвалебновой, мой однокашник

по Литературному институту Михаил Эдель. Узнав, в чем

дело, он не без иронии произнес:

– Хотите, ребята, по блату попасть на фронт?

Ладно, устроим.

Не прошло и четверти часа, как все уладилось. Мы

вышли из Союза писателей с предписанием явиться со

всем необходимым в общежитие студентов ГИТИСа в

Собиновском переулке, где находился один из пунктов

формирования Краснопресненской дивизии. Отчетливо

помню тот нескончаемо долгий знойный день в самом

разгаре лета. Помню ни с чем не сравнимое чувство

полуторжества-полутревоги, которое не мог не

испытывать я, отдавая себе отчет в том, что вот сейчас