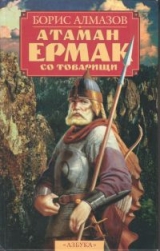

Текст книги "Атаман Ермак со товарищи"

Автор книги: Борис Алмазов

Жанр:

Историческая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Казаковали они по многу лет, чтобы там, на родине, позабыто было их имя и сыск окончен. А потом все же возвращались.

Иное дело – коренные казаки, – эти наоборот, где бы ни служили, на каких бы стенах ни держали караулы, а все в степную сторону поглядывали. От лесной тесноты томились. И ежели не выпадало им в степи дни свои окончить, приберегали в ладонке на груди степную землю своего юрта, чтобы землю ту высыпали им на мертвые лица, руки и босые ноги, чтобы, и во льдах похороненные, лежали как в своей земле.

Воевали вместе. И, похлебав несколько лет кулеша из одного казана да постояв плечо в плечо не в одной сече, становились в деле друг от друга неотличимы: один топор держать научался, и не тяготил он его, как, скажем, ложка, другой – аркан кидать, как степняк заправский, да ползать и нагайкой биться, кумыс пить и конину есть…

Но все же, когда припадало время отцовское мастерство показать – брался степняк за аркан, а лесовик за топор, как им на роду было написано. Брались со всей страстью человека, изголодавшегося по своему предназначению, вернувшегося к делу главному и любимому. Потому в лесах на реке Вороне казаки голутвенные, пришлые, были на первых ролях и на казаков коренных даже покрикивали, а те не обижались, охотно все исполняли, видя, как в руках людей умелых все ладно идет.

Ермак мотался между купцами, амбарами да верфью, где безотлучно, денно и нощно работали казаки. Несколько раз вырывался туда, к своим, в лес, из Ельца и даже пару раз сам жадно хватался за топор и, на удивление многим, тесал ровно. Стало быть, решали казаки, умеет атаман топор в руках держать, даром что малахай татарский таскает да с любым басурманином на его языке балакает.

Струги ладили со тщанием, потому – себе, не на продажу.

– Как построишь, так и поплывешь, а как поплывешь – так и поживешь! – приговаривал Яков Михайлов, так вытесывая лесины, что и строгалем за ним выглаживать не надо: доска – как атласная, а руке – радость. И бабайки-весла такие выстругивал, что иной так-то гусли не вырезывает. Но и Яков Михайлов не решался строить стружную трубу – киль и основу корабля, – в которую крепили ребра и пришивали доски бортов. Это делали мастера-корабельщики, для которых на реке Воронеже была не первая стройка.

Грохнул и пошел лед. Поплыли, толкаясь и налезая друг на друга, будто ярки в большом стаде, крыги-льдины. Зашумела, зажурчала, выходя из берегов, полая вода, подняла, закачала на мелкой волне в огражденных от льда заводях новенькие широкогрудые, низко сидящие струги. Заблестели они, отразились в воде смоляными, плавно выведенными бортами.

И стерли пот с закопченных лиц усталые корабельщики. И вздохнули, пряча заветные топоры:

Вот оно: дорогое сердцу ремесло. Когда еще придется струги ладить! Век бы работать, не бросать, чем по степям таскаться да ворогов саблей пластать.

Отмылись-отпарились, по избам отлежались. Маленько отъелись, поправились – потому рыба пошла! Дождались, пока последние льдины из заводей в реки вынесло да на юг уволокло. И, отслужив молебен, погрузились.

Ровно дюжина стругов, со всем воинским припасом, по восемь весел, по шестнадцати гребцов, да по двум кормщикам, да по пищальнику, да по атаману корабельному в каждом струге, вышли в Дон, простясь с полусотней товарищей, что остались с конями под Ельцом. Как степь просохнет, а кони в силу войдут, погонят их на Низ, куда как раз прибудут струги.

– Все! – сказал Ермак. – Теперь-то мы сила! Теперь-то мы дома! Нас теперь ни из Москвы, ни из Азова не достать.

Но не в тех годах был атаман, чтобы долго радости предаваться. Чем ласковее качали струги шелковые донские воды, чем прекраснее было небо, густо усеянное звездами, низкое, теплое, бархатное, тем тревожнее думалось атаману: что там впереди? Кто этот Шадра, о котором говорили старые казаки Кумылга, Басарга, Букан? Что ждет его в Качалине-городке, который покинул он два года назад, когда пошел с атаманом Яновым под Полоцк и Смоленск? Что там? Отчего нет никаких вестей? Поэтому и подтрунивал он над казаками: «Что долгие песни поете? Вы частые играйте, тогда и бабайки ворочать станет легче!», да при каждом удобном случае велел ставить парус.

– А чего вперед-то гнать? – говорили меж собой казаки. – Тут така благодать – плыви да плыви! Тепло! Еды вдосталь – рыба вон сама в струг прыгает! Куды поспешать? Чего Бога гневить?

– Глупые вы! – ругались атаманы. – Дон без войскового атамана находится. Надоть скорее Круг собирать да нового ставить, замест Черкашенина! Навалится татарин або ногай, а мы как куль без завязки. Вот и посыпемся кто куды!

– Ваше дело такое, атаманское! – отвечали рядовые. – Вам бы век нудиться, да печалиться, да вперед замышлять! А наше дело простое – поесть, поспать да с девками погулять – вот и праздник! А тута, на реке, что ни на есть – кругом райское житье!

Давно махнул им шапкой, поклонился в пояс, недалеко от Ельца, последний пахарь, готовивший соху. Давно мелькнула на холме последняя белокаменная церковь. Дальше пошли земля дикая, степь вольная. Видали казаки у берегов и верши, и вентери, видали и ловушки, на зверя ставленные, да не видали рыба-ков-охотников. Таились те в прибрежных зарослях. А как попытались казаки перемет снять – свистнула из тальника стрела – хорошо, никого не задела. Кинулись казаки стрелка словить – ан нет никого. Один самострел к дереву прилаженный да на вершу нацеленный…

– Это бродники – казаровцы! – говорили бывалые казаки. – Они тута живут и промышляют. До того скрытные да хитростные – в двух шагах от него стоять будешь, а он по земле распластается, и нет его. Такие пластуны завзятые!

Маячили по меловым горам да холмам – либо ногайцы, либо буртасы. Близко не подходили, видя многочисленность казаков и хорошее оружие, а наверняка своим знать давали: казаки идут! И отгоняли буртасы своих баранов да овец, коней да коров подальше от греха, поближе к Волге. Казаки идут!

И ногайцы доносили в ставку: идет караван казачий, оружия много, народ закаленный. Могут-де с войском царским заодно действовать, могут и сами, никому не подчиняясь. Одно слово, казаки – самая злая заноза в планы Ногайской орды, крымского хана и султана турецкого. И тут же получали разведчики запрос – куда идут казаки? Кто ведет? Что собираются делать?

А вот этого разведчики знать не могли. Да и узнать было невозможно. Сами казаки с атаманом во главе не знали, что делать станут! Домой возвращались, на степное жительство, хоть и не больно сытное, хоть и опасное, а по своей воле! Где советчик тебе и оборона – атаман, которого ты сам выбрал, – допрежь всего отец твой, а уж потом – судья! Над атаманом волен Круг да Бог! И больше никого. Ни Царя, ни бояр и тиунов, ни дьяков, ни всей той сатанинской тьмы.

Нету в степи ни Царя, ни султана, ни короля! А за такое и жизнь отдать не жалко…

Разливало в казачьих сердцах пение весеннего жаворонка покой и трепещущую надежду на счастье! На светлое, доброе и радостное, что только в детских безгрешных снах виделось…

Потому и хохотали на стругах до слез, и рыбу тягали до изнеможения, и песни играли до хрипоты. Воля и сила! Что еще нужно человеку?!

Раза два на переправах встречали своих. Тянулись конные и пешие казаки на Круг, а может, на бой с ногайцами. Как дело пойдет. Пеших на струги взяли, а конные степью, напрямки, на юг двинулись.

Сходились казачьи ватаги с опаской. Спервоначалу друг друга оберегаясь. Чаще всего появлялись на холмах конные казаки из вольных коренных, и от ермаковских стругов выходил кто-нибудь, старой казачьей речью владеющий.

Обменивались большинству казаков непонятными знаками. Выясняя, кто идет, да откуда, да какого рода, и прочие известия…

А когда выясняли, что свои, когда спешивались да из стругов выходили – разводили общие костры и братались-гулеванили. При впадении в Дон Толучеевки-реки подошел скрадом отряд Мещеряка. Издали казаки его заприметили, да он и не таился – сам на холме стоял. Но сколько у него людей и каких – со стругов было не видно. Помахал казакам: «Кто такие? Кто атаман?» А как ответили: «Ермак. На Низ идем!» – с коня соскочил да бегом к реке. Чуть не по пояс в воду вбежал, к Ермаку кинулся!

– Здорово! Здоров! Вот какая радость, а нам в Мещере сказали, что ты убит!

– Нет, Черкашенин.

Обнялись атаманы, тут и казаки, что в прибрежных зарослях ховались, без всякой опаски на берег высыпали, человек с полета.

Целый день дневка была. Вольные казаки вокруг костра сидели, и пели, и плясали. С интересом смотрела голутва, особливо те, кто на Дону николи не бывал, как они пляшут, носки выворачивая, как вприсядку ходят да нагайкой над головой вертят… Чудно! Не пляшут так-то на Руси. Не поймешь, то ли пляшут, то ли дерутся… Мещеряк вел своих казаков из-под Тулы. Вместо казаков на службу касимовских татар взяли.

– Они что, с ума сошли? – спросил Яков Михайлов. – Они же ногайцам города откроют и на Москву поведут.

– Нет, – сказал Мещеряк. – Не приведут. Они присягали на шерсти.

– Ворон ворону глаз не выклюет! – не поверил Михайлов.

– Не знаешь ты степняков, – сказал Ермак. – Не изменят! Это точно. Костьми полягут – не изменят, а за честь, что их на службу царскую взяли, Драться будут не на жизнь, а на смерть…

– Драться-то будут, а вояки-то они хреновые! – сказал Мещеряк. – Моим ребятам не в пример.

– А за что вас со службы уволили?

– Да мы сами ушли! – сказал Мещеряк.

– Через чего?

– Тоска взяла. Караулы да караулы… Да мужиков тиранить… Нет на то нашего согласия. Надоело боярам кланяться, чванство ихнее невмоготу стало… – Мещеряк пытался объяснить то необъяснимое, что срывало их с мест сытных, городов спокойных и гнало в дикую степь, в пустыню безлюдную…

– Не схотел, стало быть, на собачьей доле волк жировать! – засмеялся Ермак.

– Во-во… У волка своя воля.

– То-то и оно… – вздохнул Ильин. – Отбилися мы от правильной жизни.

– А где она, правильная? – сказал Ермак. – Правильная, когда отец сына убивает да грех по всей стране чинит? А?

– А нам от него шкоды не было! – сказал Михайлов. – А что бояр казнил, так туда им и дорога.

– А непотребство по всей державе, а блядня бесконечная! – не унимался Ермак.

– А тебе-то что? Это че, женка твоя была? Сестры?

– Нет! – взвился Мещеряк. – Я тоже в такой державе жить не хочу! Не буду!

– Да… – сказал Ермак, мостясь поближе к теплу догорающего костра. – Я слыхал, страна такая есть – Беловодье: там люди по правде живут, в довольстве и богачестве, и без войны.

– А где ж такая страна? – спросил Михайлов.

– На восходе солнца, гдей-то у Золотых гор. В стране Киттим! Да вот как ее сыщешь…

– Как же без войны-то? – спросил Черкас. – Разве без войны хоть одна земля живет?

– Мы войной кормимся! – сказал Мещеряк. Нам без войны никак нельзя.

– Ну ты сказал! – рассердился Ермак. – Как же это ты войной кормишься? Раскинь умом-то!

– А что тут думать, воюем – добычу имеем.

– Велика ли та добыча и ею ли ты живешь? – спросил Ермак. – Да той добычи и на помин твоей души не хватит! А посчитай, сколько ты коней да людей погубишь да всякого припасу изведешь – сколько надо будет той добычи, чтобы только вложенное в войну вернуть!

– За службу жалование идет, – сказал Ильин.

– Так ведь это не за войну, а за мир! Тебя на службе держат, чтобы супротивник в страхе был и не совался! Стало быть, за мир… В правильной державе войско в такой готовности, что враги-то и не лезут – опасаются.

– Без войны неизвестно, как и жить, – сказал Михайлов.

– Отбились мы от людской жизни, – вздохнул Ермак, – вот и неизвестно. А перед Богом грех!

– Мы что, сами, что ли, войну выдумали? – сказал Михайлов.

– Жить без войны можно! – удивленно сказал Мещеряк. – Это я не думал раньше. Живем-то конями, да отарами, да рыбой, а война все, что дает, – сама и съедает!

– Людей больно много! – сказал Черкас. – Жили бы друг от друга подальше, так и не дрались бы.

Мещеряк и Ермак не удержались от смеха.

– Нет, брат, – сказал Ермак, – война в самом человеке. Человек человека теснит да кабалит, потому сатана его научает да подталкивает…

– Ну ты, батька, прям как поп! – сказал Михайлов.

– Нет, – сказал, подбрасывая дров в костерок, Ермак. – Просто я старый – навидался всего, а сплю мало… Вот мысли всякие в голову и лезут. А то сказать, казаки, ежели мы о душе думать не будем, чем мы татар лучше… Ежели только саблей махать, да посады жечь, да струги грабить – так ведь Доживем до монгольского художества. Вот были воины! Пол-мира покорили! А сами, сказывают, мышей да человечину ели!

– Брешут! – не поверил Мещеряк.

– Да не брешут! Потому шли большим войском, а на переходах большим войском кормиться нечем. Тут вот и выходит, что в поле и таракан – мясо! Ели мышей! Они же никакой пищи, кроме кумыса да мяса, не знали!

– Ну а человечину-то как же?

– А очень даже просто! Они в такой гордыне пребывали, что, мол, только они и люди, а все остальные – скот и дичь, – потому ее и есть не зазорно.

– Вечно вы к еде разговоры заведете! – рассердился Михайлов – Как после этого щербу хлебать? На трех рыбах варена, а вы такое…

– А очень даже просто! – сказал Ермак, доставая из-за голенища ложку. – Где щерба-то?

Сняли казан с огня, перекрестились, притулились вокруг, хлебать по солнцу.

– Аж губы слипаются – похвалил Мещеряк.

– Да тут чего только нет! – сказал Михайлов. – Тута и стерлядь, и осетерко, – вот счас юшку схлебаем – сами увидите.

– Век бы ел – не наелся! – сказал Ермак, чисто и умело разбирая голову. – И всем-то наш батюшка Тихий Дон богат, – вздохнул он, когда, наевшись, разлеглись атаманы на теплом прибрежном песочке. – Ему бы мира да спокойствия.

– Сказывают наши старики, прежде мир был, когда здеся была страна Кумания, – заметил Мещеряк.

– Эхма! – невесело усмехнулся Ермак. – А они тебе сказывали, чем наши предки-половцы промышляли?

– А чем тут промышлять можно? Рыбу ловили да стада водили. Говорят, пахали маленько.

– Полоны они к туркам из Руси водили! И своими не брезговали! Я в Астрахани много со стариками-куманами говорил, – такая была держава – не дай Господи! И тоже, значит, пока ты вольный, ты – человек, а как оскудел – хуже скота – веревку на шею и в Азов, на рабский рынок!

– Тогда понятно, почему их Господь монголами покарал. Ишь ты, рабами торговали.

– А Русь чего же? Русь-то за что татарвой покарал? – спросил Яков Михайлов.

– А рабы-то откудова брались? Это которых половцы в степи имали, а остальных-то большинство из Руси вели! Князья да бояре продавали!

– Да и счас продают! – сказал Ильин. – Ты что, думаешь, когда крымцы на Русь идут, их тамо не встречает никто? Ишо как ждут, и барыши совместно делят.

– Кругом крамола да измена! Потому мы и ушли! – сказал Мещеряк, поднимаясь.

– А неровен час, татары обратно силу возьмут – вернется золотое ордынское времячко, вот тады мы и завертимся… – вздохнул Михайлов. – И сейчас-то полоны отымаем, а тогда всю Русь под корень изведут…

– Господь не допустит, – опасливо перекрестился Черкас. – Невозможно такое.

– Ишо как допускает! – сказал Ермак. – Богу молись, а за саблю держись.

– В полон ведут тех, кто сами идут! – сказал Мещеряк.

– А кто не идет – того убивают! Ты их не вини… Не греши на людей!

– А по мне, так лучше пущай убивают! Ни за что не дамся! – сказал Черкас.

– Потому ты и здесь, сынок! – потрепал его по чубу Ермак. – А только видал я в полонах и казаков, и храбрецов разных. Это уж как судьба!

– Кисмет, – сказал Мещеряк. – Кому что на роду написано. А что думаешь, могут старые времена воз-вернуться?

– А почему бы им не возвернуться? Сейчас Псков да Нарву отдали! Ногаи с крымцами на Москву пойдут. Сибирский хан с ними стакнется – нам и пятиться некуда станет. Вот те и здрасте, татаре-басурмане – благодетели! Припасены ли у вас колодки на наши шеи? У Руси сейчас войск раз-два и обчелся, а врагов – как у дурака вошей.

– Поговоришь так-то, только расстроишься, – сказал, оправляя коня, Мещеряк.

– А чего ж зажмуркой жить! Ты, чай, не баба, да и не простой казак – атаман! Твои ночи короче! Нелика честь – велики и заботы! Это все надо на Кругу обговорить. На какую сторону сперва отмахиваться!

– Уходить надо! – сказал Черкас.

– Куды это с Дону уходить?

– Искать страну Беловодье! Ведь есть же она. Я не первый раз слышу!

– А где ее искать?! – усмехнулся Ермак.

– Сам же говорил – на востоке солнца, у страны Киттим!

– Долго же тебе ходить придется!

– Лишь бы найти!

– Ну ладно! Прощевайте, казаки! – сказал Мещеряк, поднимаясь в седло. – На Низу встретимся. Тамо все собираются… Вы-то на Низ поспешайте.

– А мы что! В Качалин-городок заедем – по-здравствуемся, баранины на Пасху поедим – и дальше. Там у нас табуны да отары и люди оставлены еще с позапрошлого года. Мы тогда хорошие табуны и отары у ногаев отогнали. Да еще из Руси крымцев переняли – тоже скот гнали. А все ясыри у нас остались. Они, кубыть, все из кыпчаков…

Мещеряк свистнул, собирая казаков, и они как шустрые мыши повыскакивали изо всех кустов. Иные – на конях, иные, взлетая в седла, точно только и делали, что ждали сигнала. Двое, уже в седлах сидя, все еще хлебали щербу из котелка, прицепленного к передней луке.

– Ох, татарва! – сказал не то с восторгом, не то с порицанием Михайлов. – И родятся, и живут, и помирают верхом! Вона И едят верхом. И ведь не расплещут!

– А тута уже и плескать неча! – сказал один из обедающих, вытирая ложку полой халата и пряча ее за голенище. – Щерба-то вся уже тута, – и погладил себя по животу. Второй, нагнувшись с седла, почерпнул воды и вымыл котелок.

– Айда! – крикнул Мещеряк, и всадники, сорвавшись с места, исчезли в увалах и оврагах.

– И нам пора! – сказал Ермак.

– Кончай обедать, на весла садись! – крикнул Михайлов. – Песельники – заводи! – И сам сильным низким голосом запел: – Как по морюшку, ай морю синему Хвалынскому…

Неспешно спускался по Дону караван ермаковских стругов. Плыли и отдыхали от войны. Отсыпались и в стругах, и на берегу. Ермак не подгонял людей. Да и зачем? Это у него душа летит в родное кочевье, в Качалинскую станицу, а большинству на стругах эти места чужие. Им что Верх, что Низ, что Переволока, что Червленый Яр – все одно, лишь бы без царского догляда да страха пытки в Разбойном приказе.

Правда, его начинало все больше беспокоить отсутствие донских атаманов. Наверняка уже вся степь знала, что по Дону сплавляется большой караван, но выходили к нему только атаманы, идущие из Руси. Хоть и рад был им Ермак, а ничегошеньки они о том, что на Дону творится, не знали. Им, ушедшим из Московского царства, казалось, что большего страха, чем на Москве от бояр, и быть не может. Ермак же знал, что самый страх, самая опасность здесь, на Низу, – от татар и турок, от ногайских набегов. Да и запорожцы не брезговали воевать Дон, отбивая у казаков донских стада и отары.

Дон повернул на восток, караван обогнул знаменитый курган Казан, на котором с незапамятных времен стоял древний идол с чашей в руках.

Ермаковцы отслужили молебен, как умели, возжгли костер. Одни – до сих пор веруя в силу идола, другие – отмечая границу коренного Старого поля – вольной земли. Именно отсюда действовало правило: с Дона выдачи нет!

Всякий, кто успевал добежать сюда, мог надеяться на защиту всех казаков. Правда, эта защита не спасала ни от сыска, ни от татарского полона – в степи действовал закон силы. Но сила здесь была у казаков… II эту землю, независимо от того, коренные они или пришлые, казаки считали своим присудом, своим уделом и отчиной.

Недалеко от границы Червленого Яра на левом берегу показались всадники. Были они нарядны, ветер вздымал их белые башлыки, бурнусы и хлопал двумя шелковыми знаменами.

Прискакавший от них назвался послом атамана Шадры и пригласил атамана Ермака в гости и на совет.

Ермак и десять сопровождающих сели на приведенных коней и отправились к Шадре.

Урочище Гребни было на левом берегу Дона, верстах в тридцати от реки, в пологой тихой долине среди меловых отрогов.

Ермак и скакавшие с ним Гаврила Иванов, Черкас и Яков Михайлов не разговаривали друг с другом, опасаясь провожатых. Не отдавая себе отчета, они по-чему-то сразу почувствовали опасность, таящуюся в молчаливых посланниках. Это ощущение беды усилилось, когда вместо привычных, спрятанных в тальнике казачьих куреней-полуземлянок или войлочных юрт они увидели раскинутые на польский манер полотняные и шелковые шатры, несколько пасущихся отар, табун коней и голубой дым, поднимавшийся над несколькими казанами.

В ставке Гребни готовили угощение, но если в обычных казачьих станицах это делали женщины, то здесь не было ни женщин, ни детей…

– Ханская ставка какая-то! – пробормотал Яков Михайлов.

Они спешились у коновязи и были неприятно удивлены, когда в шатер атамана Шадры пригласили одного Ермака и попросили снять саблю.

– Что? – сказал Ермак, берясь за рукоять. Атаманы стали спина к спине. Со всех сторон стали сбегаться шадринцы.

– Хто моих гостей забижает?! – раздался грозный голос.

Шатер распахнулся, и появилась высокая фигура в черном чекмене, шапке с голубым тумаком, с повязанным черным платком лицом.

– Гостям почет и уважение! Ермака Тимофеевича прошу покорно в шатер.

Стража отступилась.

Ермак пошел в шатер, вслед за ним вошел и Шадра.

Шатер был убран по-восточному: на полу расстелены кошмы, ковры, разостлан богатый дастархан, но в углу стоял аналой и на нем лежала икона.

Ермак снял шапку, перекрестился.

– Что же ты не узнаешь меня, Ермак Тимофеевич? – спросил хозяин.

– Сними плат – узнаю! – сказал атаман.

– Тогда-то ты меня точно не узнаешь! А голос тебе мой не знаком?

И верно, голос был знакомым. Какие-то смутные давние воспоминания шевельнулись в памяти Ермака.

– Что-то знакомое. Но обмануться боюсь! – сказал он.

– А вспомни-ка, Ермак Тимофеевич, с каким атаманом ты на Астрахань ходил тридцать лет назад? Совсем ты еще тогда мальчонкой был.

– Неужто ты, Андрей? – ахнул Ермак. – Да ведь, сказывали, ты в кумыках помер…

– А про тебя молва была, что ты во Пскове-городе погиб.

– Не я, Черкашенин…

– Да знаю! Все Царю служил, вот и наслужился…

– Нельзя так о мертвых, Андрей. Грех, – одернул его Ермак.

– Я это ему и при жизни говорил! Не туда он вел казаков! Не туда! Надо свою дорогу искать!

Они присели за дастархан, где стояла богатая еда, в плошках дымилось мясо, на блюде лежали куски осетрины…

– Это какую такую свою? – спросил Ермак, понимая, что его сюда не угощаться пригласили.

Тридцать лет назад, когда после смерти отца попал он вместе со своей станицей под Астрахань, был там и молодой, выдвинувшийся среди голутвы атаман Андрей, которого много лет спустя за странную болезнь лица прозвали «шадра» – рябой. Атаман был храбр, но криклив и заносчив. Атаманские советы всегда кончались скандалом, если на них был Андрей. Он все время гнул какую-то одному ему понятную линию.

Ермак слышал, что из-под Астрахани, поссорившись с казаками, он бежал на Кавказ и там вроде бы стал мусульманином, набрал казачье войско и, по слухам, был убит своими же подчиненными.

– Это какую же такую свою? – переспросил Ермак.

– А никому не подчиняться!

– Мы и так никому не подчиняемся.

– Хо-хо… Царю пятки лижем! Да радуемся! А надо свою державу строить.

– Как?

– Во-первых, выбирать, с кем союзничать, – засовывая куда-то под платок куски еды, сказал Шадра.

– Это с турками и с татарами?

– А какая тебе разница? У них, кстати, порядка больше, чем у казаков, там, брат, не больно забалуешь. Там строго.

– Значит, замириться с турками – и на Москву…

– А хоть бы и так!

– Опосля что?

– А как Москву возьмем – так у нас и держава станет. Была же здесь страна Кумания. Возродим свои улусы, будуны…

– При турках? Аль татарах? Так они тебе и дали!

А тут с ними и повоевать можно!

Без Руси? Кишка тонка. Где людей взять? Где припасу боевого?

– Да как ты не сообразишь, дурья башка. Как в Москве Царя не станет, сюда все войско московское хлынет! И возродится страна Кумания, как до монголов было!

– А что ты об ней так печалуешься? Ты что, куман?

– Кто теперь куман… – чуть смутившись, попытался перевести на другое Шадра. – Мы, наследники куманов, должны возродить отчину.

– Это я, – сурово сказал Ермак, – наследник куманов. А ты, Шадра, – нет! Кабы был, так и говорил бы на старом языке. И знал бы, что предки наши с Русью союзничали и в один народ сливались – русский! А ты вона куда загнул – басурманами стать! Ишь, ловко! А скажи мне, что это прадеды наши на Русь побежали, когда хан Узбек всех охрянить начал? Что это после Тимир-Аксака Старое поле обезлюдело?

– Не надо было руку Москвы держать!

– А и не держали! В Орде служили! А которые ислам приняли, так тех уже и в помине нет… Все исчезли, нет казаков в других народах, только кто православный – остались. И не советую тебе на Кругу такие речи держать – утопят тебя атаманы! Как Бог свят – утопят! А за такое и следует, уж ты не погневись, в куль да в воду!

– Слепой слепого водит – вот что нынешний Дон! – закричал Шадра. – Атаманы дураков! Дураками избранные!

– Какие есть! А только вере своей не изменяют и казаков в трату не дают.

– Да ты пойми! – присунулся к Ермаку Шадра. – Сейчас самый момент – Русь еле дышит. Оправится – нам из-под нее не вырваться…

– А куда вырываться-то?! – спросил Ермак. – Вырвался бычок из стада прямо волкам в зубы!

– Потому нет на Дону сильной руки, которая бы всех казаков соединила!

– Царя? – засмеялся Ермак. – Или падишаха? Мы здесь по закону отцов живем и по воле, за них умираем и страдания принимаем. И нет у нас другой судьбы, и нет ничего, кроме веры православной и воли казачьей! Живем как желаем! За это и умереть не жалко! И не советую тебе Дон под свою руку пытаться привести. Спомни, как после Астрахани – уж на что геройский атаман Сусар-Филимонов восхотел казаков к царской присяге привесть – его враз убили, и тебя убьют! Как изменника и охряна убьют! Пойду я, тошно мне с тобой бражничать! Тоже мне, куман отыскался!

Ермак встал. Вскочил и Шадра.

– Ну! – закипая гневом, сказал Ермак. – Отойди от входа, Андрей! Мне ведь не пятнадцать годов. Я думать не стану, рубить ал и нет!

– Да пойми ты! – заговорил торопливо Шадра. – Нас ведь на Дону двое: ты да я, у других силы нет! И войскового атамана нет! Надо на Дону шатание кончать…

– Ты не шатай, вот шатания и не будет! А про Россию так скажу: хоть там и Царь, хоть там и нету воли – а она нам мать, и мы – хоть казаки, хоть татары али буртасы – под властью Москвы есть люди русские! Веры православной! И без этого жить не мыслим, а кто изменит, в прах и пыль обращается… Я-то таких повидал – пятый десяток лет землю топчу.

Легко широченным плечом отодвинул Ермак хозяина и вышел, широко шагая. Из шатра, от богатого стола, за которым сидели его товарищи, побежали к нему Яков Михайлов, Гаврила Иванов и другие.

– Садись, – приказал Ермак, лапая своего коня за повод. – Да уберите вы сабли! – сказал он атаманам. – Никто нас тронуть не посмеет. За нами – Дон! Не станут тута казаки казаков убивать, без суда!

Подымаясь в седло, оглянулся Ермак. У шатра стоял в развевающихся одеждах атаман Андрей, будто черная ворона на ветру.

«Куман», – усмехнулся Ермак и, хлестнув коня нагайкой, погнал к своим стругам, к Дону.

Разместившись на стругах, уже отплывая, они видели, как скакавший за ними следом шадринец повел оставленных лошадей назад в ставку Гребни.

Ермак не мог уснуть, так растревожил его странный и опасный разговор с Шадрой. Какая-то нужная мысль вот-вот должна была родиться в голове Ермака, а пока что томила и мучила своей неопределенностью. Одно было ясно атаману – Шадра задумал подчинить Дон себе. Хитростный ум человеческий придумает тысячу причин и уговоров, по которым нужно поступать так, а не иначе. И поддадутся многие и соблазнятся. Шадра не один, рядом с ним – целое войско, хорошо обученное и снаряженное. Он – сила! Но сила, вредная казачеству и Руси. Пока он еще держится старых законов, но был момент, когда готов был броситься на Ермака с ножом. И не бросился только потому, что сам Ермак силен, к бою привычен, атаманы, в сражениях возросшие, закалены, да и струги с огненным боем неподалеку.

На следующий день атаманы, собравшись на ермаковском струге, долго толковали о происшедшем и единодушно решили, что Шадра будет на Круге атаманов на свою сторону по одному переманивать. И попадутся на его посулы многие. И большой раздор на Дону возможен.

– Дать бы ему по шапке! – предложил бесхитростный Гаврила Иванов.

– Нет, – остановил его Ермак. – Нельзя против своих. Он – казак! И пока закона не нарушил, на Дону волос с его головы не упадет!

Ушла радость возвращения на родину. Опять подступили со всех сторон тяжкие мысли о том, как жить, куда податься, как отмахиваться от врагов, напиравших на Старое поле. С юга – ногаи, с севера – мужики с сохами, с запада – поляки и запорожцы, с востока – буртасы да татары волжские.

Здесь было чуток полегче. С буртасами да казанцами договаривались пока миром. Все-таки помнилось старое родство, хотя и развела потомков кыпчаков разная вера.

Ах, кыпчаки-казаки! Первый и последний раз увидел их Ермак при взятии Казани, совсем еще мальчишкой, когда явились из степи отряды низовых кыпчаков-казаков. Грозно было их появление. В плащах из звериных шкур, с пеликаньими крыльями на шлемах, что устрашало врага и не давало клинку прорубиться до деревянных, окованных полосками железа круглых шлемов, с лебедиными крыльями на бунчуках, они были так необычны, что напугали прежде всего московские войска и даже казаков, пришедших из коренной Руси, куда занесла их судьба.

Но вспомнился еще употребляемый многими старый язык, вспомнились названия урочищ, балок, кочевий, юртов… Отыскалась родня, так что на Казань казаки русские и казаки донские шли одним войском. Ермак вспомнил, как отец нашел какого-то старика и горячо говорил с ним на тогда еще плохо понимаемом Ермаком языке.

А потом был подкоп и страшный, раньше времени прогремевший взрыв, что накрыл отца там, под землею. И жуткая резня на улицах Казани, и пожар, и первое кровавое сражение, в котором оказался Ермак. И горе, и победа! И остатки казачьих орд, с которыми ушел он в донские степи. Там, в землянках и кибитках, отошел он от ужаса потери, там научили его владеть саблей и луком, там за крепкий удар получил он имя Токмак. Там встретил он ту единственную, которая родила ему детей и, сгинувши вместе с ними в пожаре крымского набега, все еще не покидала его, являясь в редких прекрасных снах. Там, в степи, узнал Ермак и счастье любви, и радость отцовства, и горе потери всего, чем жил. Там он и превратился в Ермака – утешителя, потому что мог утереть слезы многим, превозмогая собственную беду и боль.