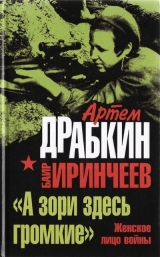

Текст книги "«А зори здесь громкие». Женское лицо войны"

Автор книги: Артем Драбкин

Соавторы: Баир Иринчеев

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц)

Вообще я выжила, наверное, благодаря своему характеру. Это сейчас мой характер изменился, а тогда я была отзывчивая и добрая, очень улыбчивая. Характер был хороший, и мне было не тяжело жить на войне. В роте я была как старшая, и все девочки во взводе были хорошие. Были симпатии девочек к ребятам, были симпатии ребят к девочкам. Когда я ходила в штаб менять позывные, многие девочки просились со мной на полчасика – посидеть, поболтать с ребятами. Там был радиовзвод, а в нем радисты более культурные, более образованные ребята. Мы были очень дружной ротой, и нам хорошо служилось! В нашем полку была одна пара – девушка пришла к нам из минбата, стала встречаться с одним офицером и потом, после войны, вышла за него замуж. К нам на фронт приезжали артисты, даже Шульженко приезжала. У нас был агитвзвод в дивизии, там были очень хорошие девочки, очень хорошо пели и танцевали. В этом взводе были две сестры, блондиночки, одна из них потом в Пушкинский театр поступила. Хороший у нас был агитвзвод, молодцы. Даже были такие случаи – солдаты на марше измотались, уже сил нет идти дальше. Поднимаемся на возвышенность, а там нас встречает духовой оркестр! Сразу и силы откуда-то появлялись, и сразу становилось намного легче. Это все в основном политработники нам устраивали – это их работа. Так что они делали свое дело, не прятались. Один раз у нас палатку политотдела накрыло, и погибло сразу шесть человек, по-моему. Наши политруки по тылам не прятались, всегда были с солдатами. Одно целое мы были. Мне нравилась политработа: с моей точки зрения, политруки играли положительную роль. И к особистам мы тоже нормально относились. Наши особисты Доронкин и Иванов оба нормальные офицеры были. Никаких доносов, никаких конфликтов не было. Как-то у нас все спокойно было. Может быть, в пехотных батальонах что-то и происходило, но в районе штаба полка, в специальных подразделениях я никаких конфликтов, подсиживаний, доносов не видела.

Когда были большие переходы между боями, мы несли скатку, шпульку, аппарат, а они по 8 килограммов весят. Лето, жара – и этот груз надо нести. Мы же пехота! Но ничего, мы не жаловались, мы тогда были смелые. Командир взвода нами гордился. У меня был значок «Отличный связист» – всего у двух человек в полку был этот значок, и я им очень гордилась. Но после войны нас с мамой обокрали, украли все знаки и документы. Не разбирались, что там было, унесли все. Мне прислали сертификаты, подтверждающие получение наград, а самих наград у меня не осталось.

Под Синявино мы были в августе месяце 1943 года. Торф горел. Идешь-идешь и вдруг проваливаешься. Еще там были воронки, заполненные водой. И эти воронки до краев были заполнены трупами наших бойцов в белых маскхалатах, еще с зимы. Их, очевидно, туда просто сваливали, невозможно было эвакуировать их в то время. Немцы все в рупор кричали нам, агитировали: «Сдавайтесь!» – и обещали нам все блага. У нас тоже была очень хорошая переводчица, Ира Дунаевская, и она тоже занималась агитацией с нашей стороны. Кричали с их стороны русские, которые на сторону немцев перешли. Сколько их было!

Когда началось наступление на Финляндию, мы поняли, что это другой народ, не такой, как немцы. Во-первых, у них были «кукушки» – сколько от них гибло! Однажды полк был на марше, по холмам веревочкой вился. Вдруг видим – внизу, под холмом, двое финнов на конях выехали. Они, очевидно, нас заметили и меня с еще одной девушкой отрезали от остальных – все время перед нами бьют и бьют из винтовок. Не пройти. Очень долго нам пришлось лежать…

Чем немцы отличались от финнов? У каждой армии своя тактика. Мне кажется, что немцы были более жестокими. Наши ребята были великодушные – возьмут немца в плен и начинают из одного котелка кашу есть. А он им начинает показывать карточки, рассказывает о жене, детях – мол, «киндер». Никакого жестокого обращения с немецкими пленными я не видела, хотя мы и проходили концлагеря. А сожженные деревни мы и здесь, и в Прибалтике видели. В Плюссе был такой случай, что один немец на чердаке заснул, когда мы деревню заняли. Проснулся, а вокруг наши бойцы уже! Вот этого немца по деревне с позором прогнали, и плевали в него, и кулаками грозили. Но это были больше не наши бойцы, а местные жители, которые от немцев натерпелись.

В марте месяце мы были во Пскове, и там мы форсировали реку Великую по пояс в воде. Такая распутица была невероятная – солдаты шли след в след. Если остановится один солдат, то погибали все. Грязь была выше колена. Из еды – только сухари в мешках на передовую доставляли. Мы заняли позицию, забрались в землянку. И тут онкак начал бить! И в нашу землянку попало. Нас всех раскидало. Все же, очевидно, не прямо в землянку попало… Я лежала в полной темноте, только держалась за чью-то руку – и по этому рукопожатию мы чувствовали, что оба еще живы. Потом раскопали нас… И после форсирования реки Великой нас, трех девчонок, отвели в тыл на отдых. Мы лежали втроем на солнышке, и у нас были страшно распухшие ноги. Мы лежали и не могли больше идти. Но ничего, отошли потом. Потом, когда полк стал отходить, уже шли сами.

Все время бои были сложные. Та же Финляндия. Мы идем по дороге, впереди гора, а на горе «кукушки». И так приходилось бежать, лавировать под пулями. Я почему-то запомнила только одно название из всех боев в Финляндии – Каукярвенхови. Ведь нам часто меняли маршрут движения, все деревни на пути и не запомнишь. Я не могу сказать, что обычный солдат-пехотинец много знал о том, что вокруг происходило, куда он шел и где он воевал. Ставили солдата на его место – и вперед. Чтобы он мог сказать, что за деревню он берет, где он стоит и какую деревню оставляет – этого он не мог знать.

Во время боев с финнами в 1944 году у нас был такой случай. У нас был один связист с Балтийского завода, Виктор Кореш. Пошли они на порыв линии вдвоем с Мишей, марийцем. Связи все нет и нет, и ребят нет. Потом вдруг связь появилась, но ребят все равно нет. Что такое? Мы кабель в руки и вперед, пошли на линию. Приходим к месту порыва и видим такую картину – Миша лежит убитый, а Витя Кореш без двух рук и в зубах держит концы кабеля. Как он смог это сделать? Может быть, он сначала связь наладил, а потом его так сильно ранило? Ниночка, наша санитарка, к нему подбегает. Он в сознании, все соображает. И говорит Нине: «Ниночка, я ведь тебя так любил». Очень мужественный парень был. Я не знаю, что с ним потом стало, выжил он или нет…

В Финляндии у нас еще погиб комсорг полка – он тогда был старшим лейтенантом. Случилось это так: ребята копали ячейки на опушке леса, а он там сидел на пеньке. И «кукушка» ему в рот прямо попала. Вот так, нет комсорга. Командир дивизии, полковник Соколов, тоже погиб под Выборгом во время артналета. Больше подробностей я не знаю. Дивизионное начальство мы знали, но с ними не общались тогда – мы все время были впереди, с полком.

В Прибалтике, в самом конце 1944 года, меня перевели в штаб корпуса. Я там была человек новый. Уже осень, место незнакомое. Я отдежурила и пошла в землянку. Иду по горе, а внизу лес. И вдруг по мне из леса как начали трассирующими бить! Я легла, долго лежала. Только поднимаюсь, опять огонь. Начала искать выход. Нашла ячейку и там спряталась. Вдруг слышу разговоры – ходят, ищут меня. Неприятное ощущение! Но они меня не нашли.

И еще было в Прибалтике – церковь там стояла на горушке. Наверное, в любой стране любая церковь на возвышенности ставится! И мы остановились на холме около церкви. А потом как перешли на другую сторону горы – боже мой! Там, очевидно, был танковый бой: и наши, и немецкие танки стоят подбитые. Не знаю, сколько их там было – штук триста, наверное? Никогда такого не видела!

В Прибалтике народ к нам относился неважно. Летом идешь – жара, трупы не убирают, запах ужасный. И служба у нас все-таки была тяжелая. Кто-то служил в артиллерии, кто-то в танковых частях, а мы в пехоте. Это значит, что у нас не было ни коней, ни саней – все на себе. А переходы были по 70 километров в сутки. Не было никаких повозок. Поэтому мы были худенькие, стройненькие. Ботинки с обмотками были у мальчишек, а у нас – кирзовые сапоги. Валенки фактически за один раз разваливались. В бане помыться – просто палатку раскинут, елочек под ноги набросают, душ включат, и мы этому были рады. Ну, какие еще условия могут быть на войне? На войне мы вообще не отдыхали, все время марши, подготовка к боям, бои. Может быть, командование специально маневрировало войсками, создавая видимость того, что нас очень много?

В Прибалтике был один такой случай: когда мы быстро продвигались, пробежали немецкие траншеи, и вдруг из этих траншей встают немцы (или эстонцы?) с поднятыми руками и по-русски говорят: «Мы ждали вас, русские товарищи». С власовцами мне самой сталкиваться не приходилось. Но когда мы были в Плюссе весной 1944 года, нам местные жители говорили, что перед нами прошла большая колонна власовцев.

Бывало так, что пехоту было не поднять, они боялись. Мне запомнился один раз в Прибалтике, когда новое пополнение в бой пошло. У нас тогда новый командир полка был, предыдущего ранило. Так он прямо уговаривал их, чуть ли не камешками в них бросался: «Ну, ребятушки, давайте вперед!» Мы, связисты, все время рядом с пехотой шли и все это видели.

В начале 1945 года я была уже дома. Я стала очень плохо видеть из-за ранения, и меня отправили домой. В Славянке в День Победы был такой праздник, столько радости было у народа! Мне кажется, что самая важная для ленинградцев дата – не снятие блокады, а прорыв блокады. Сейчас много говорят о блокадниках, о гражданском населении, которое пережило этот ужас. Я тоже была в блокаде, тоже была гражданской до прихода в армию, но я стараюсь это не выпячивать. Мне кажется, что важнее всего – это армия, которая сражалась на подступах к Ленинграду, прорывала блокаду. Если бы не сражались солдаты, если бы столько солдат не отдало бы жизнь за Ленинград, то не было бы нашего города и не осталось бы никаких блокадников…

Когда я одна дома, у меня все эти боевые эпизоды встают перед глазами, вспоминаются все ребята, все то, что я видела на войне. В молодые годы я хотела писать, но только пыталась. Желание писать у меня было, но осталось оно только желанием, и ничем больше…

(Интервью Б. Иринчеев, лит. обработка С. Анисимов)

ПОТАПОВА (ИППОЛИТОВА) Вера Сергеевна

Когда началась война, я училась в институте. Помимо основных дисциплин нам преподавали военное дело. Мальчики учились как обычно, на командиров, а мы изучали санитарное дело. Мы сдавали экзамены, и из нас получились самые настоящие санинструкторы. Звание нам присвоили уже в институте – я получила сержанта. Я пошла на фронт добровольно, так как нас в начале войны еще не призывали. Из института ушли 25 человек. Нас поселили во дворце Кшесинской, чуть ли не в подвале. Потом нас пятерых взяли в дивизию народного ополчения. Там мы недолго были, только на один бой. Сейчас говорят, что дивизии народного ополчения в бой чуть ли не с палками шли, но у нас не было такого. Были винтовки, были и ручные пулеметы.

Нас привезли в медсанбат дивизии под Лугой. Неподалеку шел бой, и оттуда все прибывали машины с ранеными. Один из водителей, увидев нас, сказал: «Вот тут сколько девушек, а там перевязывать некому…» – «Как это некому?» И вместе с несколькими девчонками, такими же необстрелянными санинструкторами, я уехала на передовую. Без приказа, без спроса.

Бой шел на поле, где стояла поспевающая рожь. Все это было настолько противоестественно, что не укладывалось в сознании. Над хлебным полем грохотали орудия, свистели пули, полыхал огонь. А в золотые разливы колосьев падали убитые и раненые. Это шли вперед морские пехотинцы: кто в тельняшке полосатой, кто в форменке. Их за то и прозвали «полосатые черти» или «черные черти». Они отогнали немцев от деревушки.

Мы должны были принять участие в этой страшной реальности: бежать под пулями и ползти к раненым, доставать бинты, накладывать жгуты и повязки… Бой был жестоким: ведь в июле – августе 41-го здесь проходил Лужский рубеж. Потери были большие, ранения тяжелые. Мы на поле боя оказывали только первую медицинскую помощь, дальше раненых отравляли на машинах в санчасть. Не помню, сколько человек я перевязала в том первом бою – было не до подсчетов.

К вечеру, когда все кончилось, раненых собрали в лесочке и машинами эвакуировали. Я уехала в медсанбат обратно на последней машине. Там нас ждал выговор за то, что мы уехали на передовую самовольно. За это нас начальник этой части наказал, выгнав обратно в Ленинград. Я пришла в военкомат, но мне написали в направлении какую-то чушь и направили в госпиталь. Там, где сейчас станция метро «Горьковская», до войны недалеко был Зубоврачебный институт, и в этом институте был тот госпиталь, где я работала. [4]4

Автор, вероятно, ошиблась: Зубоврачебный институт (с 1935 г. – Ленинградский медицинский стоматологический институт) располагался в особняке Спиридонова на Фурштатской улице, то есть в другом районе города. В Александровском же парке до 1988 г. располагался Ортопедический институт. (Прим. ред.)

[Закрыть] Два дня я поработала там, старшая меня спрашивает: «А ты сама откуда?» – «Я из Ленинграда». – «Ну молодец, даю тебе сутки отпуска за хорошую работу».

Я поехала домой из госпиталя, с Петроградской [стороны]. Села в трамвай; кручу ручку для билета, кручу, кручу, а билета нет! Вдруг контролер подходит: «Ваш билет?» А билета у меня нет! Тут вдруг военный подходит, протягивает билет и говорит: «Вот ее билет». Слово за слово, разговорились с ним, с этим молодым лейтенантом. Я ему пожаловалась, что хочу на передовую или куда-нибудь, не хочу быть в госпитале. Он обещал помочь, написал записку и сказал мне идти в штаб армии. Я пришла в штаб, нашла командира, который посмотрел записку и спросил меня: «В какую часть хочешь? К летчикам хочешь?» Я говорю: «Нет, боюсь». – «А к морякам?» – «К морякам хочу». Так меня направили в Кронштадт. Сначала я была просто в Экипаже. Работали мы двенадцать часов в госпитале, потом отдыхали часов шесть, а потом еще помогали на разных работах. Из-за этого я в госпитале только один раз отработала. Меня главный повар назначил официанткой в кают-компанию, обед носить. Я принесла обед одному, второму, и в это время в помещение пришел какой-то новый офицер. Он, очевидно, что-то такое совершил, что все сидящие засмеялись и захлопали ему. А он сзади подошел, раз – и поцеловал меня в щеку. И говорит еще: «Какие щечки! Как персики!» Я поставила поднос, повернулась и как дам ему пощечину! И говорю: «А ручка как?» У него отпечаток моей пятерни во всю щеку. Все сначала «ха-ха-ха», а потом вдруг замолчали. Оказывается, это был начальник Экипажа. Он закричал: «Это что такое тут? Что за безобразие?» Я отвечаю: «Я ушла в армию добровольцем, защищать Родину, а не служить в бардаке!» – «Десять суток ареста!» Ему говорят: «У нас же нет гауптвахты для женщин». Потом шеф-повар мне говорит: «Ну ты дурочка, зачем тебе это надо было? Перетерпела бы, ничего бы тебе не стало». Я говорю: «Нет, что это за безобразие?» В ту же ночь нас отправили из Экипажа на фронт. Вместе со мной в 5-ю бригаду морской пехоты прибыли Мария Дьякова, Оля Головачева, Дуся Суравнева и Женечка (фамилию не помню). Помимо этого, в направлении было сказано, что Ипполитову, т. е. меня, необходимо отправить на фронт обязательно. Я так и знала!

Наша бригада организовалась примерно 11 сентября, а я прибыла в бригаду семнадцатого числа. В бригаде было много моряков с кораблей и было много мальчишек из какого-то училища. [5]5

5-я бригада морской пехоты (Балтийского флота) была сформирована в конце августа 1941 г. из курсантов учебного отряда КБФ. (Прим. ред.)

[Закрыть]Хорошие ребята, все в морской форме. Вооружены они были сначала только винтовками. Автоматы появились в начале 1942 года. Сначала автоматы пошли командирам, потом разведке, а потом у всех автоматы появились. Командир нашего батальона, Степан Боковня, первым получил автомат. Он еще в финскую воевал. Его я потом вытаскивала на своих плечах с минного поля, за это и получила первую медаль. К 1943 году у всех командиров были автоматы, а у многих бойцов – трофейное оружие. Только в 1944 году, когда мы влились в 63-ю гвардейскую дивизию, трофейное оружие нам приказали сдать. Из разведки притаскивали в основном трофейные автоматы. Симоновские винтовки у нас в бригаде не любили, из-за того что они из-за соринки заедали, а винтовки Мосина и в воде, и в снегу могли лежать и потом работать.

Мне, городской девушке, было сложно приспособиться к жизни в лесу. Я многого не знала. Однажды мы с Марией Дьяковой вышли утром из домика лесозаготовителей, где жили, и направились на позицию. Пройти надо было через лаз под узкоколейкой, которая обстреливалась. Но он за ночь заполнился водой. Значит, придется переходить рельсы? Мы замешкались, прислушиваясь. И вдруг услышали разговор. Слов не разобрать, ясно только, что говорят не по-русски. Немцы? Так близко? Неужели они вышли в тыл к нашим войскам? Тогда надо предупредить своих! И мы решили: Мария побежит обратно, а я останусь возле железной дороги, в кустарнике, чтобы посмотреть, куда дальше направятся голоса.

Через несколько минут я снова услышала речь. Сижу, дрожу, а в руках одна граната без запала – с таким «оружием» мы с Марией отправились в путь. Целой вечностью показались мне те несколько минут, пока я сидела одна в кустарнике, вблизи «немецких голосов». Мария привела с собой разведчика Борю Вовка. Он прислушался и… расхохотался. Оказывается, это «разговаривали» между собой оборвавшиеся телефонные провода. В этот момент подоспела вся батальонная разведка во главе с комбатом Степаном Боковней. Узнав, что тревога была ложной, он не на шутку рассердился: «Развели тут детский сад, убрать этих девчонок отсюда…» А я стою, перепуганная, трясу болванкой от гранаты. «Ты что, хочешь еще нас подорвать?» – не унимался комбат. «Да это пустая болванка, старшина нам не дает взрыватели», – чуть не плача, ответила я. И тут неожиданно у нас с Марией появился заступник – старшина разведки Виктор Вересов. Он сказал: «Надо же, с одной болванкой хотела встретить немцев… Ну, с такими девчонками можно и в разведку идти – не подведут». Нас оставили.

Бригада состояла из четырех отдельных стрелковых батальонов. У нас в батальоне было три стрелковых роты, минометный взвод, пулеметная рота. В роте три стрелковых взвода, минометный взвод и пулеметный взвод. А еще нам обычно придавали взвод из пулеметной роты батальона. В батальоне у нас была своя разведка, подчинявшаяся комбату. Минометы были маленькие, 50-миллиметровые. Мне один раз пришлось самой из него стрелять. Если синус и косинус знаешь, то прицеливаться несложно!

Шинели я не носила, она длинная, неудобная. Зимой я носила ватник, ватные штаны, пилотку. На фотографии у меня четыре треугольника – старшина, хотя я была старшим сержантом. Не знаю почему, мне тогда было все равно, какое звание. Я была просто санинструктор, и всё. Первоначально вся бригада была обмундирована во флотскую форму, но уже в конце 1941 года начали нас потихоньку переодевать в армейскую форму. Тельняшки все моряки все равно оставляли. Давали сначала шинель, а к лету дали гимнастерки. Тельняшки не отбирали и меняли на новые.

Снабжение было сначала совсем плохим. Если Ленинград был в блокаде, то мы были в блокаде вдвойне. Зимой 1941/42 года давали на день один сухарь только. Потом иногда давали кипяток. Иногда ребята лазили на огороды и приносили обмороженную капусту. Такой был 1941 год: ноябрь, декабрь. Поэтому ребята, кто в разведку ходил, обязательно мне шоколадку приносили. А немцы нам кричали: «Рус, иди к нам! Опять конину жрешь? Давай сюда, дадим шоколад!»Вот такая у немцев была пропаганда. Особенно когда ветер был в их сторону и они чувствовали запах, что мы конину варим. Ужасный запах! Листовок с немецкой стороны я не помню.

Появились и цинга, и авитаминоз, и куриная слепота. С этим боролись тем, что давали солдатам пить отвар хвои. От куриной слепоты давали какие-то капли, но это был не рыбий жир. Давали по одной-две капли в день, и этого хватало. Обморожений я не помню. Одеты солдаты были хорошо, и портянки часто меняли. Зимой нам выдавали толстые и теплые портянки. У меня размер ноги 37-й, а сапоги у меня 39-го размера были, так что было не холодно. Никаких противоэпидемических мероприятий у нас не было. Баня была хорошая, около Воронки, так что мы были чистые. Конечно, я там нечасто бывала, потому что меня послали в боевое охранение, где и сапоги не снять. Нас сменяли раз в неделю, и тогда мы сразу шли в баню.

Бомбили и обстреливали часто. Маша, подружка моя, с которой я пришла в бригаду, получила страшное письмо от двоюродного брата. Сама она была из-под Пскова. В этом письме брат написал, что всех его и ее родственников вместе со всей деревней немцы согнали в какие-то ямы, накрыли железом и пустили газ. Ему дядя завязал рот рубашкой, и поэтому он выжил, и ночью его оттуда вытащили, а все остальные умерли. Вот такое письмо. После него она стала бояться и начинала плакать каждый раз, когда где-то начиналась стрельба. Я командиру говорю: «Ну что вы мучаете девочку, пускай идет с передовой в санчасть работать». Ее перевели в санчасть. Как-то на майские праздники я к ней пришла. Она мне говорит: «Ой, Вера, мне тут так хорошо, у меня даже простыни есть! Раненых сразу обрабатываем, делаем уколы, отправляем, у нас машина своя. Так приятно работать! Что ты все еще санинструктором? Вон Петька, парень здоровый, пусть он идет в роту санинструктором, что ты там делаешь? Я поговорю с командирами». Я говорю: «Не надо говорить ничего. Командиры сами знают и видят, в каких условиях я там живу, и ничего». Распрощались, я говорю: «Пойдем, проводишь меня». Она: «Нет, нет!» Фельдшер тоже ее не пустил. Я пошла обратно на передовую одна. Иду и слышу: «Ууух!» – снаряд разорвался. Я бегом. Мимо как раз машина едет, в ней Горюнов. «Садись, подвезу», – говорит. Я ни в какую: «Нет, я к своим побегу!» Как будто что-то мне подсказало, что не надо в ту машину садиться. Он поехал в санчасть и только подъехал к ней, как второй снаряд накрыл санчасть. Они в машине живы остались, а в санчасти фельдшера-старика убило, Машеньку убило, а Клаву ранило тяжело. Горюнов мне потом говорит: «Все, буду только тебя слушаться».

Решили мы как-то перевести на немецкий язык сводку Совинформбюро и передать немцам «по радио». Вместе с офицером Платоном Николаевичем Матхановым заучили немецкий текст и морозной ночью отправились вдвоем к вражеским позициям. У меня с собой был жестяной рупор. Когда приблизились к нейтралке, разошлись в разные стороны. Тут уже надо было ползти, причем осторожно, ведь полоса заминирована. Вот подползла я ближе к Воронке (страшно, кругом темнота!) и стала кричать в рупор: «Ахтунг! Ахтунг! Слушайте голос русской девушки – голос правды…» И дальше – о разгроме врага под Москвой, о близких победах. Красной Армии. Немцы были в ярости, подняли стрельбу, подвесили осветительные ракеты. Я затихла, затаилась, а с другой точки говорить продолжил Платон Николаевич.

Потапова (Ипполитова) Вера Сергеевна на Ораниенбаумском плацдарме. 1942 год

На фотографии, где я с автоматом позирую, у меня немецкий автомат. С ним целая история была. Мы пошли в разведку, вскочили в немецкую траншею, а немец этот автомат бросил. Я его и подняла. Мне попало, разведчики говорят: «Повезло тебе, что фриц мирный попался, а то от твоего личика ничего бы не осталось». Но немец сдался тихо, не шумел, показал, где у них разминированная дорожка в нашу сторону. Оказалось, что это не немец был, а австриец. Высокий, беленький такой, блондинистый. Мы все смеялись с девчонками: «Какой красивый парень!» В той разведке был тяжело ранен только один из наших бойцов – Сахаров, самый здоровый и высокий, под два метра ростом. Он был ранен в грудь, легкое пробито. Я его перевязала и потащила на себе, а сил нет. Тащу я его по снегу и чуть не плачу: «Зачем такую громадину взяли в пехоту? Служил бы на корабле…» А он мне в ответ: «Брось меня!» Я дотащила его до кустов, там более основательно его перебинтовала, с клеенкой, [6]6

Автор описывает квалифицированное закрытие пневмоторакса (попадания воздуха в плевральную полость вследствие ранения), опасного спадением легкого и развитием дыхательной недостаточности. (Прим. ред.)

[Закрыть]и ему стало легче дышать. После этого еле-еле добралась с ним до Воронки.

Это было зимой 1942/43 года. Много времени прошло с этого эпизода, я была в боевом охранении, и меня летом вдруг летом вызвали в штаб батальона. Я пришла, мне говорят: «Будешь заниматься немецким языком». Я спрашиваю: «А с какой стати?» Мне говорят: «Да этот немец, которого вы в плен взяли, рассказал, что как ты кричать в рупор начинаешь, то они собираются вместе и хохочут. Не берлинское, говорит, у тебя произношение». А у меня вообще, даже когда я училась в институте, были дефекты речи, и со мной занимался логопед. Я немного неправильно произносила некоторые звуки. Так что этому немцу предложили со мной заниматься. Он согласился. Привезли меня на КП, немца привезли. Мы сели за стол: с одной стороны я, с другой немец, а еще сидел рядом Семен, наш главный отвечающий за пропаганду. Он хорошо знал немецкий, так как наш университет закончил. Дали мне текст, чтобы я прочитала и чтобы он меня поправил. Позанимались, на второй день опять занимаемся, на третий день – опять. А Семена нет! Мы вдвоем. Ребята говорят: «Семен занят, позанимайтесь сами». А было жарко, и мне мама как раз прислала кофточку. Зачем кофточка на фронте? Чего она выдумала? Я у девчонок эту посылку развернула, кофточка красивая, из шелка, короткий рукав, рюшечки. Примерила. Все девчонки говорят: «Ой, как хорошо! Иди на занятие!» Я говорю: «Да что вы, незачем». – «Иди на занятие!» Я скорее пошла. Сижу с ним, читаю, а он вдруг меня по руке погладил и говорит: «Schön, schön Lorelei!» [7]7

«Красивая(тж. нарядная) русалка.»(нем.).

[Закрыть]Я вскочила, как выбью из-под него табурет! И ногой еще поддала. Он упал, прибежал часовой. Я говорю: «Уведите его и скажите, что я больше с ним заниматься не буду». Отдала девчонкам эту кофточку, сказала: носите, кто хочет. Надела опять форму и всем сказала, что больше немецким заниматься не буду. Так вот закончилась моя работа с агитацией.

Счета вынесенным с поля боя раненым никто не вел. Некому было этим заниматься. Разве что примерно считали. Например, в разведку ушло 18 человек, а вышло 8, и двое убито, – значит, восемь вынесла. А так, чтобы кто-то записывал, – не было такого. А потом, когда мы уже в гвардии были – какой тут учет? Что вы? Может, кто-то где-нибудь писал, но я никогда не записывала и в голове не держала.

Официально я была санинструктором роты, но занималась и пропагандой, и в разведку ходила. Сколько раз я ходила в разведку, я не знаю, в памяти не отложилось. Запомнилось только несколько эпизодов – успешная разведка, когда этого немца взяли в плен и спокойно до своих добрались, и неудачная, самая страшная разведка боем. Зажали там нас немцы. Зимой это было, 28 декабря 1941 года. Когда-то я помнила фамилии всех, кто в той разведке погиб. Командир роты (только что назначенный) был убит, политрук тяжело ранен, заместитель Чесноков был ранен, но мы всех вытащили. Немцы нас обнаружили, и когда мы подобрались к их проволочным заграждениям, они открыли огонь с флангов и чуть ли не сзади. Там был маленький проход через кустарник, и через этот проход я вытаскивала раненых и возвращалась за ранеными. Помню, Саша Гудович там был, Саша Добенчук, Боря Вовк, Виктор Конопелько, Виктор Финюков, Саша Дубовецкий. А там как раз рассвело, уже не выбраться было с нейтралки, все простреливалось. Пришлось нам укрыться за большим камнем и весь день там лежать в снегу. Чтобы не замерзнуть, пустили по кругу фляжку с водкой. Продержались там до темноты и уползли к своим. После этой разведки боем комиссар батальона Платонов спросил меня: «Хочешь стать членом партии? Я дам тебе рекомендацию». После этого я была принята в кандидаты, а через полгода стала полноправным членом ВКП(б).

До этого, 10 декабря 1941 года, разведка боем была успешной – захватили документы, много немцев убили. Тогда погиб Виктор Вересов, прикрывавший отход. Командира тогда быстро убило, и старшина Вересов принял командование. Я думаю, что он, наверное, ранен был и не мог идти, просто дал команду отходить, а сам продолжил отстреливаться от немцев. Мы отошли и смотрим – Виктор встает во весь рост, расстегивает бушлат, тельняшка видна. Немцы как раз ракету пустили, и его было прекрасно видно. Немцы увидели, что это моряк. Он еще шапку снял и бескозырку надел. И встал. Ребята очумели – не может быть, чтобы Витька Вересов сдался в плен, не может! А к нему около десяти немцев кинулось, чтобы взять его в плен. Мы слышали, что был такой приказ Гитлера: если кто в плен моряка возьмет, тому две недели отпуска домой. Вот к нему немцы и кинулись. А у него противотанковая граната. «Ух!» – взрыв, он подорвал себя с немцами. Мы рассказали о его подвиге, но никто не поверил. Уже и после войны рассказывали, бились за то, чтобы его наградили посмертно, – ничего не помогало. Свидетелей нет, тело не найдено. Наш политрук Платонов тоже много писал – нет, и все. Только в 60-е годы нашему политруку принесли немецкую газету, в которой какой-то немец писал воспоминания о войне, как он с русскими воевал. Там он описал бои на Воронке, упомянул матроса, который подорвал себя вместе с немцами 10 декабря 1941 года. Сам немец это видел, был недалеко. Платонов взял газету, перевел ее и отправился в Москву. Только благодаря этому Вересов посмертно получил звание Героя Советского Союза. [8]8

Автор ошибается: сержанту Виктору Ивановичу Вересову, командиру отделения 71-й морской стрелковой бригады (до 2 сентября 1942 г. – 5-й бригады морской пехоты), звание Героя Советского Союза (посмертно) было присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1944 г. Также именем Вересова названа одна из улиц Новгорода; неоднократно проводился Турнир памяти В. И. Вересова по дзюдо среди юношей и девушек. (Прим. ред.)

[Закрыть]

А Ольга, подруга моя, тоже пошла как-то раз в разведку и погибла. Я не знаю, что у них за рота такая была, – мы никогда своих не бросали в разведке, а она там почему-то осталась у немцев одна, эти все ушли. Я потом с их старшиной разговаривала: «Как вы Ольгу-то оставили?» Он ответил: «Она выдернула у меня руку и помчалась, прыгнула опять к немцам в окоп, и раздался взрыв гранаты». Очевидно, она тоже себя подорвала. Почему, что, зачем – никто не знает. Племянник ее бегает, хлопочет о награждении и ничего не может добиться. Он ко мне приходил, я ему говорю: «Ну, ради бога, я дружила с ней, я могу рассказать, какая она была. Но в той разведке я не была, и что с ней случилось – взорвала она себя или еще что случилось, – я не знаю». Тела нет, доказательств никаких нет…

Случалось, что разведвыходы осуществлялись экспромтом, без предварительной тщательной подготовки. Так случилось 2 января 1942 года – немцы почти сразу накрыли огнем первую группу разведчиков. Не зная, что делать, разведчики послали в батальон связного и запросили дальнейших приказаний. Командование запретило им отступать, приказало захватить «языка» во что бы то ни стало. В этот день погиб весь цвет нашей ротной разведки, причем погиб зря, не принеся никакой пользы. От бессмысленности ощущение потери было еще тяжелее.

Больше, чем смерти, я боялась плена и поэтому всегда с собой носила гранату-«лимонку». То, что сейчас воспринимают как героизм, тогда было в порядке вещей. Один раз летом 1942 года наши пошли в разведку боем, сзади оставили для прикрытия минометный расчет. Я была рядом. Вскоре появились первые раненые, я начала их перевязывать. Наши бойцы своей атакой заставили немцев обнаружить свои огневые точки и, как только немцы открыли огонь, стали отходить назад. Один из разведчиков, бежавших в нашу сторону, крикнул минометчикам: «Огонь 600!» В этот же момент прямым попаданием мины минометный расчет был выведен из строя – первый номер убит, второй ранен. Я подбежала к миномету, перевязала раненого, установила нужный прицел и выпустила три мины в сторону немцев. Это помогло нашим выйти из-под огня и вернуться в свои траншеи.