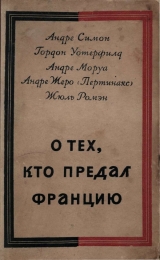

Текст книги "О тех, кто предал Францию"

Автор книги: Андре Моруа

Соавторы: Жюль Ромэн,Андре Жеро,Гордон Уотерфилд,Андре Симон

Жанр:

История

сообщить о нарушении

Текущая страница: 25 (всего у книги 28 страниц)

Когда разговор коснулся авиации, он ограничился несколькими словами, сказав, что Франция сейчас переживает в этом отношении переходный период и что нам нужно поторопиться. Он дал понять, что, в конце концов, он за это отвечать не может. Впечатление было такое, будто он сказал: «Если были допущены ошибки и у нас терпели халатность, то я здесь во всяком случае ни при чем».

Он никогда не говорил подробно о вооружении армии. Но казалось, что в этом отношении он удовлетворен, и самые умалчивания его по этому поводу действовали на слушателя успокаивающе. Я ни разу не слышал от него какого-нибудь намека, не чувствовал какого-либо замалчивания или сдержанного вздоха, который можно было бы истолковать, например, так: «Я много мог бы сказать, но...» или: «Вы, которого может услыхать и общественное мнение и министры, идите и вдолбите им, что у меня нет необходимой материальной части, что мы должны сделать колоссальные и совершенно неотложные усилия, иначе мы очутимся перед катастрофой».

СИГНАЛЫ ОПАСНОСТИ

Он редко говорил о себе, о своем прошлом. Зато о нем говорили другие, и обычно с большой похвалой. Рассказывали, что он с самого начала последней войны был одним из наименее видных, но в то же время одним из самых деятельных помощников Жоффра; одним из тех, кого Жоффр, который несколько ревниво относился к своему авторитету, выделял благодаря его умению стушевываться. Передавали, что Гамелен написал собственной рукой приказ, который двинул войска в битву при Марне, и настоял, чтобы Жоффр подписал его. Вся его деятельность во время мировой войны носила тот же отпечаток – уменья приспособляться к условиям, скромности и деловитости.

Теперь я могу признаться, что я в моем «Вердене» имел в виду именно Гамелена, когда набрасывал абрис лейтенант-полковника Г. Но я не пытался писать портрет и не связывал себя точными биографическими подробностями. Сходство заключается скорее в нравственных чертах, в психологии, и оно не содержит ничего такого, что сколько-нибудь роняло бы человека, о котором здесь идет речь. В течение 1938 года, который был весьма обилен по части сигналов опасности для тех, кто управлял Францией, я не раз имел возможность говорить с этими людьми о Гамелене.

– Что думает об этом Гамелен? – часто спрашивал я,

Мне рассказывали о двух особенно драматических заседаниях, одно из которых имело место во время майского кризиса, а другое как раз перед Мюнхеном. Единственные люди, присутствовавшие на этих собраниях, составляли вокруг Даладье настоящий военный кабинет, тогда еще неофициальный. Это были: министр национальной обороны, министр иностранных дел, а также командующие армией, флотом и воздушными силами —Гамелен, Дарлан и Вийемен, которых вызывали туда для того, чтобы каждый из них дал ответ на чрезвычайно важный вопрос: «Допустим, что завтра Франции придется выступить, – сможет она это сделать или нет?» Или другими словами: «Есть ли у нас возможность сказать нет, если это будет необходимо, или мы должны в силу обстоятельств капитулировать?» В мае Дарлан ответил, что флот находится в таком состоянии, которое вполне удовлетворяет разумным требованиям, и что, если нас поддержит британский флот, мы на море можем ничего не бояться. Это была правда.

«АРМИЯ ГОТОВА»

Вийемен, которого незадолго перед этим Геринг приглашал в Берлин, и не для того, чтобы обмануть его насчет подготовки германских воздушных сил, но, наоборот, как раз для того, чтобы внушить ему страх, показав ему в с е, с безнадежным жестом поднял руки и сказал: «После двух недель войны у нас не останется ни одного самолета». В сентябре он был настроен не более оптимистично. Он даже добавил еще одну точную и потрясающую подробность: «Сначала нам придется посылать только одних резервистов, потому что их тут же уничтожат, а наших хороших летчиков надо будет поберечь до тех пор, пока мы не обзаведемся хорошими самолетами». А некоторые еще до сих пор удивляются, почему это в 1938 году французское правительство проявило там мало воодушевления, когда речь зашла о войне.

Что же касается Гамелена, то и в сентябре, так же как и в мае, даже не потрудившись обернуться на двух своих соратников, он заявил с улыбкой, полной скрытого значения: «Армия готова». Как-то раз я сказал Жоржу Боннэ:

– Конечно, это очень хорошо, что у нас есть вполне подготовленная армия, даже если и не имеется воздушного флота. Но ведь не можем же мы ее бросить на линию Зигфрида. Так как же быть? Нам нужно располагать каким-то планом. Как вы думаете, у Гамелена имеется такой план?

– Да, говорят, что есть.

Это было все, что я узнал по этому поводу, и я не уверен, что Боннэ было известно что-нибудь более определенное. Гамелен и Даладье оба имели одинаковое право на титул «молчаливого». Но не было никаких доказательств того, что генералиссимус доверялся хотя бы даже Даладье.

Лично я думал, что план Гамелена, вероятно, состоит в том, чтобы, воспользовавшись осью Рим – Берлин (столь шумно рекламируемой в обеих этих столицах), окончательно связать судьбу Италии с судьбой Германии, двинув в случае войны мощное наступление на Италию и ударив таким образом на Германию с фланга. Боннэ ответил: «Ваша гипотеза могла иметь значение в мае, но сейчас уж половина сентября, и говорят, что проходы в Альпах уже закрыты».

Осенью 1938 года я шел как-то по Кэ д'Орсэ с председателем палаты Эррио.

– Мы все очень любим Италию, – сказал он,– но люди, которые воображают, что, расшаркиваясь перед ней, мы можем перехитрить ее, проявляют опасную наивность. Я перепробовал решительно все, но безо всяких результатов. Более того: в случае конфликта с Германией, самый скверный трюк, который может с нами сыграть Италия, – это заявить о своем нейтралитете. Это освободит Германию от одной очень важной заботы. Италия – самая уязвимая часть «оси», и это такого рода заложник, которого нам надо крепко держать в руках.

– И необходимо, чтобы мнение Италии, – подхватил я, – которое стоит много больше, чем мнение ее правительства, было на этот счет достаточно осведомлено. Вполне ли отчетливо представляет себе это наш генеральный штаб? Мне, например, не кажется, что наши приготовления на Корсике достаточно внушительны.

Эррио сделал недовольную мину и закивал:

– Гамелена, как вы, конечно, знаете, никак не обвинишь в чрезмерных дерзаниях. По правде сказать, я лично опасаюсь обратного; по-моему, это скорее человек нерешительный.

Так, в первый раз, совершенно отчетливо, я услышал подобного рода мнение о Гамелене, и говорил это человек, чьи слова имели вес.

Август 1939 года, последнюю неделю перед войной, я провел в самом тесном контакте с правительством. Мы все надеялись, что можно еще как-то сохранить мир, и Жорж Боннэ проявлял в этом особенную настойчивость. Но проблему эту приходилось все более и более облекать в военные формулировки, и вопрос «Что думает Гамелен?» возникал теперь чаще, чем когда-либо.

И отвечали на это так: «В отношении армии он не беспокоится, но, повидимому, он очень озабочен состоянием воздушных сил. В этой области нам не удастся достигнуть нужного уровня, по крайней мере до ноября. Он надеется, что германская авиация не доставит ему слишком больших хлопот во время мобилизации. К счастью, мы как раз только что получили нужное нам оборудование для противовоздушной обороны».

Утром 26 августа, дата, которую я никогда не забуду, – это совпало кстати с днем моего рождения – мне позвонил один видный государственный иностранный деятель, который был в Париже проездом, и попросил меня повидаться с ним по вопросу «чрезвычайной важности».

Этот человек был из числа двух-трех наиболее сильных политических умов, с которыми мне когда-либо приходилось встречаться. По некоторым причинам я не буду здесь называть его имени, на этот раз сделав исключение из моего правила говорить все. Я попросил его прийти немедленно.

ПЛАН, КОТОРЫЙ ИМЕЛ В ВИДУ ВЗЯТЬ МУССОЛИНИ ЗА ГОРЛО

Он сказал: «Мне не нужно объяснять такому человеку, как вы, насколько положение серьезно. По моему мнению, война – вопрос нескольких дней. Я очень опасаюсь за Францию и Англию. Создается такое впечатление, что они вступают в эту войну так, словно это какое-то неприятное и страшно скучное дело, но безо всякого беспокойства за ее исход. Это – ужасная ошибка. Вам не выиграть этой войны, если вы не проявите воображения, смелости и творческой силы. Если вы будете только уклоняться от всякого риска и держаться линии наименьшего сопротивления, вы проиграете войну раньше, чем она успеет начаться, а последствия этого будут ужасны. Так вот слушайте. Вы пользуетесь некоторым влиянием в правительственных кругах. Пойдите к Даладье и Боннэ и скажите: Муссолини человек не очень умный, но искуснейший из актеров, и он собирается сыграть с вами чудовищную штуку. Он будет выжидать в бездействии достаточно продолжительное время. Он даже заставит вас заплатить ему за это. Это будет самая лучшая помощь, которую он сможет оказать Германии, ибо он будет снабжать Германию и защищать ее южный фланг. Он объявит вам войну ровно за две недели до того, как победа Гитлера будет обеспечена, чтобы получить свою долю добычи». На самом деле Муссолини проявил даже еще большую осмотрительность.

«Ваше правительство, – продолжал мой собеседник, – немедленно должно послать Муссолини такого рода ноту: мы даем вам сорок восемь часов, чтобы решить – с нами вы или против нас? Именно сейчас Муссолини хочет во что бы то ни стало избежать войны. Он только что получил ужасающие донесения о состоянии своих воздушных сил и артиллерии, о чем до сих пор был очень мало осведомлен. Общественное мнение Италии против войны. Если Муссолини попытается уклониться от прямого ответа, отделываясь обещаниями сохранять нейтралитет, добейтесь от него согласия и займите в виде гарантии и для прохода ваших войск Турин, Милан и еще какие-нибудь два-три города. Если он будет грозить войной, обратитесь с воззванием к итальянскому народу, скажите им правду и успокойте их относительно ваших намерений. Через какие-нибудь две недели Муссолини будет свергнут, а Италия пойдет воевать против Германии на вашей стороне, радуясь возможности разорвать ненавистный ей союз и вместе с тем реабилитировать себя. Если же вы будете заискивать перед Муссолини, то все пропало».

Затем он продолжал: «Прежде всего вы должны убедить ваше правительство. Англичане слишком тупоголовы, а Черчилль сейчас не у власти. Они поймут все потом. Разумеется, ваше правительство захочет консультации генерального штаба. Нелепость! Штабные офицеры всего-навсего государственные чиновники. Я когда-то управлял моей страной, и я их знаю. Как и гражданские чиновники, они боятся осложнений и всегда стараются взять на себя минимум ответственности. Они созданы для того, чтобы повиноваться. Если вы будете просить у них совета, все они закричат: «Нет! Нет! у нас сейчас и без того достаточно хлопот!» Перед ними не следует ставить вопрос: «Надо нам это делать или нет?», а: «Как вы выполните эту операцию, когда мы отдадим вам приказ сделать это?»

– Они должны услышать это, – отвечал я, – из ваших собственных уст, а не через меня. Я позабочусь о том, чтобы устроить это свиданье. И я буду тут же и поддержу вас.

Свиданье состоялось на другой день и, во избежание шпионов, у меня на квартире. Мой государственный деятель был красноречив и убедителен, как и накануне. Он произвел сильное впечатление. В воскресенье я отнес Жоржу Боннэ письмо, которое было адресовано ему, но предназначалось для Даладье. В этом письме, упоминая о состоявшемся накануне свидании, я заявлял, что не считаться с предостережениями человека, мнением которого мы уже столько раз с ущербом для себя пренебрегали, значило бы брать на себя слишком тяжкую ответственность.

Я ждал. Через некоторое время мне сказали, что премьер обдумывает этот вопрос и что это, в конце концов, такое дело, которое никак нельзя решить без генерального штаба.

Тем временем война была объявлена, и надо было думать о сосредоточении наших войск. И этот вопрос уже больше не поднимался. Да и время прошло.

Однажды я спросил Боннэ, который только что перекочевал в министерство юстиции из министерства иностранных дел (последнее перешло к Даладье): «Да, так что же вышло из этой нашей попытки? Помните, насчет того, чтобы взять Муссолини за горло?»

– Гамелен был против. Он сказал: «Все, что мне требуется, это каких-нибудь две недели, чтобы без помех провести мобилизацию. Даже если Италия нападет на нас сразу же по истечении этих двух недель, я скорей предпочту это, чем если она свалится нам на голову вот сейчас».

Я пошел навестить Кулондра, который выполнял функции министра на Кэ д'Орсэ. Он подтвердил, что Гамелен просил дать ему «без помех закончить мобилизацию». «Он, повидимому, очень доволен, что с третьего сентября немцы пальцем не двинули, чтобы помешать ему».

И Кулондр добавил: «Да, чтобы успокоить вас в отношении Италии – ах, если бы я только мог рассказать вам, вы бы страшно удивились... Ну, хорошо, я, пожалуй, даже вам скажу: они снабжают нас бомбардировщиками. Превосходными «Капрони». Ясно?»

Спустя некоторое время Эрик Лабонн, французский резидент в Тунисе, который был проездом в Париже, сказал мне шутливо: «А вы насчет «Капрони» слышали? Вот чудесно! И они не будут стоить нам ни сантима. Вы понимаете, я расплачиваюсь за них моим оливковым маслом и фосфатами».

У меня есть все основания думать, что эти «Капрони» были должным образом доставлены по назначению.

Не могло быть, разумеется, и речи о том, чтобы в такой момент попытаться увидать Гамелена, но из всего того, что я о нем слышал, было ясно, что единственное его желание – это «закончить мобилизацию без помех». И он прямо нарадоваться не мог тому, что немцы с самой непостижимой любезностью дают ему такую пропасть времени.

Утром 16 декабря 1939 года меня попросили к телефону.

Бесконечно учтивый голос: «Алло! Говорит капитан Гюэ из штаба генерала Гамелена. Разрешите уверить вас в моем совершенном почтении. Генерал Гамелен ждет вас сегодня в любое время после половины шестого».

– В любое время?.. Так ли я вас понял!

– Да, в любое удобное для вас время, мэтр, после половины шестого. Мы пошлем за вами автомобиль из главной квартиры.

Министры, с которыми я был на самой дружеской ноге, и те никогда не были так любезны в отношении времени, когда я уславливался с ними о свидании. Я просто онемел от изумления, услышав, что мне. предлагают так распоряжаться временем главнокомандующего союзными армиями.

– Я бы предпочел, – сказал я, – чтобы генерал сам назначил мне наиболее удобное для него время.

– Нет, нет, мэтр, выбор предоставляется вам.

– Хорошо, – ответил я просто наугад, – без четверти шесть.

– Отлично. Автомобиль будет у ваших дверей четверть шестого. Честь имею кланяться.

НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

За несколько дней до этого я написал Гамелену, что мне хотелось бы посетить фронт. Я хотел сам, своими глазами посмотреть, что представляет собой эта псевдовойна и как приспособляются к ней наши войска. Я написал еще, что я хотел бы перед поездкой засвидетельствовать мое почтение генералу, если у него найдется свободная минута, но что я, конечно, отлично понимаю, что этой минуты у него может и не найтись.

Четверть шестого автомобиль подъехал к моей двери. Мы быстро поехали по затемненным парижским кварталам.

Я полагал, что мы едем в Венсенн. Я хорошо знаю все дороги в Париже и в его ближайших окрестностях. Но тут я скоро потерял способность ориентироваться. Автомобиль внезапно поворачивал то налево, то направо и делал какие-то непонятные крюки. Поездка длилась гораздо дольше, чем следовало. Может быть, меня везут в другое место, а не в Венсенн, думал я, или, может быть, у шофера имеется приказ нарочно ехать так, чтобы седок запутался?

Наконец дорога пошла между рядами деревьев, машина затормозила, и колеса, останавливаясь, заскрипели по гравию. Солдат-шофер открыл дверцу. Я вышел перед каким-то очень мрачным зданием. Я не мог разглядеть его и сообразить, какова была высота его или длина. Только один квадрат света прорезал темноту – дверь. Часовой проводил меня в очень унылую, плохо освещенную, убого обставленную комнату – стол, заваленный военными журналами, несколько простых стульев; все это напоминало казарму. И ни одной живой души. Вся атмосфера производила впечатление какой-то странной невозмутимости. Никто не приходил, не уходил, не было никакого намека на посетителей. И это в субботу, рано вечером, в главной квартире генералиссимуса – что за чудеса? Только представить себе в это же самое время приемную самого незначительного министра или хотя бы префекта. Появился молодой офицер.

– Господин Жюль Ромэн?

– Да, капитан.

– Честь имею кланяться, мэтр. Я сейчас доложу о вас генералу. Он почти тут же вернулся. Следуя за ним, я решил не злоупотреблять любезностью генерала и пробыть у него, самое большее, десять минут.

Распахнулась дверь – просторная, ярко освещенная комната; несколько колонн поддерживали низкий потолок. Я увидал Гамелена, он шел ко мне навстречу, протягивая руку; на губах его играла приветливая улыбка, в которой не было никакой натянутости. Он был в простой полевой генеральской форме, в простых коричневых обмотках.

Генерал Гамелен был один. Он предложил мне сесть и' сам сел напротив, в нескольких шагах от меня, положив ногу на ногу.

И тут он повел со мной самую необыкновенную беседу изо всех, какие когда-либо выпадали на мою долю. В то время я был до крайности поражен этим. Но во время катастрофических событий в мае-июне 1940 года я думал об этой беседе день за днем и с каждым разом все более и более убеждался, что она представляет собой исключительную историческую ценность. В ней вижу я всю тайну этой личности, которая сыграла такую роль в судьбе каждого из нас, даже в судьбе народов этого полушария, – тайну, которая, выступивши в таком ярком свете, вызывала еще больше недоумения, чем если бы она осталась в полумраке.

– Вы только что из Швейцарии, если я не ошибаюсь?

Он улыбался удивительно спокойно. Он расспрашивал меня о моих впечатлениях в Швейцарии, о тамошних умонастроениях и о том, что слышно в политических кругах. Он был, повидимому, очень хорошо осведомлен. Он разговаривал спокойно, приветливо.

Я сказал ему, что через три недели я собираюсь ехать в Бельгию. Он сделал несколько замечаний по поводу первого моего путешествия туда, в октябре. «Я знаю, – сказал он, – какое вы сделали хорошее дело». И продолжал в том же духе, вспомнив один из вопросов, который я тогда представил на рассмотрение бельгийского правительства.

– Вы только представьте себе, что любая из моих моторизованных частей, направляясь с одной нашей границы на другую, растянется на протяжении шестидесяти миль, а в конце концов существует всего-навсего какихнибудь две или три дороги. Какая мишень для самолетов!

Разговор перешел на тему о том, что я узнал в Швейцарии о моральном состоянии Германии в декабре 1939 года.

– Лично я, – сказал он, – не думаю, что в Германии без военного поражения может произойти внезапный крах. Я не думаю, чтобы блокада и лишения, которые она переносит, могли бы здесь иметь прямое влияние. Люди из-за этого бунтовать не станут. Я склонен скорей допустить, что это будет иметь косвенное влияние. Физическая слабость в результате продолжительного недоедания может понизить нервную сопротивляемость и сделать всю страну более уязвимой к тому первому удару, который ей будет нанесен.

ТЕОРЕТИК ВОЙНЫ

Мы бегло со всех сторон обсудили международное положение. Все, что говорил Гамелен, было взвешено и тщательно продумано. Повидимому, он был прекрасно осведомлен решительно по всем пунктам. И я, который знал страны, о которых мы говорили, и постоянно получал известия о них, мог только восхищаться удивительной точностью его суждений.

Когда я коснулся вопроса об Италии, Гамелен заметил:

– Если бы мне пришлось ударить на итальянцев, я бы это сделал не так.

Но он так и не объяснил, почему он не захотел «ударить на итальянцев» или хотя бы пригрозить этим. Слова «не так» обозначали: «не так, как я это сделал на лотарингском фронте».

Затем мы заговорили о нашем отступлении в Лотарингии в начале октября. Я позволил себе заметить, что было ошибкой так сильно раздувать наше небольшое наступление в течение первых недель и почти официально заявлять, что Саарбрюкен взят, потому что благодаря этому, когда мы начали отступать, это произвело очень дурное впечатление за границей. Он ответил, что он совершенно с этим согласен, но что все эти промахи по части информации никакого отношения к нему не имеют. И прибавил по поводу первого наступления: «Все-таки мне во-время удалось отвлечь сорок пять германских дивизий. И это могло бы оказать помощь Польше». Когда я спросил его, что он думает о польской кампании, он ответил с горькой улыбкой:

– Когда маршал Рыдз-Смиглы приезжал сюда несколько месяцев тому назад, я указал ему, как важно было бы построить вдоль их западного фронта укрепленную линию, сколь возможно большого протяжения. Он ответил: «Но ведь у меня же маневренная армия», – и Гамелен засмеялся коротким смешком: – Как будто у меня не маневренная армия!..

Затем мы заговорили о линии Мажино, о том, какой защитой она оказалась для мобилизации и для сосредоточения наших войск. Гамелен был убежден, что именно благодаря линии Мажино немцы не повели наступления на западном фронте. Фланговая атака через Бельгию и Голландию требовала обширных приготовлений, и противник не мог организовать их во всех деталях, пока он был занят в Польше.

– Это дало нам маленькую желанную отсрочку, – сказал Гамелен, – и это большое счастье для нас. Я усилил укрепления на линии Мажино. Мы можем сказать, что сейчас сила ее сопротивляемости удвоена. Я протянул ее дальше к северу, вдоль бельгийской границы.

– Это полевые укрепления или нечто более мощное?

– Достаточно серьезные укрепления, которые мы строим из железобетона очень быстрым новейшим способом. Да, я очень рад, что вы хотите посмотреть все это. У них, конечно, не будет времени показать вам особенно много, но все-таки представление вы себе сможете составить.

– Да, – продолжал он задумчиво, откинув слегка голову назад, – этот род войны действительно совершенно отличается от всего, что мы знали раньше. Прежде всего сейчас уж нет речи о том, что можно вести каждодневную маленькую войну, как в 1914 году. Внезапные нападения, бесполезные артиллерийские дуэли, напрасная растрата человеческих жизней, – с этим покончено и для той и для другой стороны. Но более того, самый характер войны сейчас совершенно иной. Очень немногие понимают это, бездейственная война вызывает всеобщее недоумение. Вы представляете себе, эти люди думают, что новая война будет повтореньем предыдущей. Вечная ошибка... – Он улыбнулся. – Эта война не имеет ничего общего с предыдущей войной. – Он на минуту как будто погрузился в раздумье.

– Никто, повидимому, не отдает себе отчета, что война четырнадцатого года представляла собой исключение, была своего рода монстром. Но если мы оглянемся назад, в глубь истории, – ну, скажем, например, в восемнадцатый век, то и тогда были свои затяжные, «бездейственные» войны, когда целые месяцы подряд ничего ровно не происходило; вы без конца осаждали какой-нибудь укрепленный город, располагались на зимние квартиры, а затем в один прекрасный день – сраженье. Оно длилось недолго, но оно решало все.

Его блестящие глаза, устремленные на потолок, выражали спокойствие мыслителя, привыкшего господствовать над событиями. Он напоминал мне сейчас моего прославленного соседа, Анри Бергсона, который, когда я приезжал к нему за город, иногда размышлял передо мной вслух.

Гамелен тоже размышлял вслух. И, повидимому, наслаждался этим. Я старался, сколько мог, поощрять его, давая ему понять, что я ловлю каждое его слово. Кроме того, я видел, по некоторым намекам Гамелена, как замечал это и в других случаях, что генералы этой войны были знакомы с моим «Верденом», и, по их мнению, человек, который мог написать такую книгу, или хотя бы первые пятьдесят страниц романа, был не просто дилетантом в военных вопросах.

И, наконец, я спросил его, как он представляет себе дальнейшее развитие войны.

ГОЛОС ПРОВИДЦА

– Чтобы понять то, что происходит, – отвечал он, попрежнему устремив глаза на потолок, – и то, что должно произойти, надо ясно представить себе, что и сами армии сейчас в корне изменились. Они обратились в орудия огромной ценности, в аккумуляторы чудовищной мощи; создать их стоит больших средств и содержать их стоит не меньше; это орудия чрезвычайно действенные, но и ненасытно прожорливые. Люди непосвященные и представления не имеют о том, сколько может теперь быть поглощено боевого снаряжения и горючего в один-единственный день боя. Вы понимаете, настоящее положение наших войск можно было бы сравнить с тем положением, в котором находился флот во время последней войны. Флот в то время представлял собой исключительно ценное орудие, очень сложный механизм огромной силы, и его старались сохранять нетронутым как можно дольше и рисковали им только в последнюю минуту для краткой, но решительной операции.

Я слушал с жадным вниманием. Ни от кого еще мне не приходилось слышать таких новых и значительных мыслей о теперешней войне.

Он слегка понизил голос, перейдя на почти конфиденциальный тон.

– Вам хотелось бы знать, как я представляю себе ближайшее будущее. Так вот, я полагаю, что за каким-то периодом кажущейся полной неподвижности последует внезапная операция, в которую будут брошены сразу все наличные средства, – он слегка наклонил голову и нахмурился, – и которая приведет к решению гораздо скорее, чем думают. – Голос его стал внушительным, почти мрачным. Он смотрел прямо перед собой. – Да, это решение будет крайне стремительным и страшным. Люди не представляют себе, до какой степени оно будет страшным.

Коснувшись снова моей предстоящей поездки в Бельгию, я спросил его, не думает ли он, что эта операция, которую он так внушительно описал, начнется как раз оттуда.

– Весьма вероятно, – отвечал он, – но разумно предвидеть, что противник поведет дело так, что отдельные вторжения в Бельгию и Голландию потонут в общем его движении вперед – от устья Рейна и до швейцарской границы.

– А как вы думаете, когда это произойдет? Он снова задумался, прикусив губу.

– Не исключено, что это случится в конце января, но я думаю, вряд ли... Март, это уже гораздо вероятнее. – Затем, еще немного подумав: – Май – да. Май —почти наверно.

Я был поражен такими удивительными пророчествами, которые мой собеседник произносил так спокойно. Генерал Гамелен, казалось, смотрел в лицо будущему если и не с легким сердцем, то, во всяком случае, без страха. Я сказал, что отсрочка, которую он имеет в виду, позволяет надеяться, что мы к тому времени восполним наши пробелы, в особенности в отношении авиации.

– Да, – сказал он твердо, но в тоне его чувствовалась какая-то недоговоренность, – к марту только-только.

– Что касается танков, – продолжал я, – бельгийцы говорили мне, что у них лучшие в мире противотанковые орудия.

– Это верно.

Часы на стене, на которые я время от времени поглядывал, показывали, что я пробыл здесь уже час десять минут. Несколько раз я намекал на то, что опасаюсь отнимать у него так много времени, но он каждый раз, слегка махнув рукой, отвечал: «Нет, нет. Вы нисколько мне не мешаете».

В течение этого часа и десяти минут ни разу не позвонил телефон, ни разу не постучали в дверь. Поистине здесь была атмосфера непостижимого спокойствия. Наконец я поднялся.

– Я покажу вам армию, так сказать, в одном ее сечении, – сказал он и улыбнулся. – Вы начали этот вечер со мной, теперь вы отправитесь в главную квартиру; затем вы посетите генерала, командующего группой армий, потом армейского генерала, затем один из главных фортов линии Мажино и оттуда, сколько это будет возможно, доберетесь до передовых постов. Смотрите повнимательнее.—Он снова улыбнулся. – Разумеется, все, что вам покажут, все это строго конфиденциально. Когда вы вернетесь, я буду рад побеседовать с вами обо всем этом.

Двадцать четвертого вечером, когда я вернулся, я предпочел, следуя своему обычному правилу, послать генералу Гамелену, вместо того чтобы тотчас же просить его о свидании, краткий письменный отчет и в то же время дал ему понять, что я хотел бы повидать его. Я постарался не ставить себя в смешное положение и не изображать из себя военного эрудита, а изложил или, вернее, дал понять со всей возможной скромностью то, что я думаю, тщательно выбирая для этого осторожные выражения. Тем не менее было совершенно ясно, что я обнаружил серьезные недостатки и беру на себя смелость привлечь к ним внимание человека, который скорее чем кто-либо другой мог устранить их.

ЛИНИЯ МАЖИНО

Так, например, в самом начале моего письма я говорил следующее: «Невольно удивляешься малому количеству бомбоубежищ и полному отсутствию окопов, которые могли бы служить убежищем в случае бомбардировки. Офицеры, которых я спрашивал, как они поступают в случае бомбардировок, отвечали мне, что они просто отдают приказ рассыпаться по лесу и рекомендуют солдатам ложиться ничком в ямы или в какие-нибудь канавы, выбоины и т. п.».

Относительно самой линии Мажино: «Когда несведущий, но внимательный посетитель осматривает внешние укрепления, они кажутся гораздо менее внушительными, чем хотелось бы, хотя они, как говорят, недавно закончены. Противотанковые ловушки производят такое впечатление, словно их сооружение производилось слишком экономно; мало рвов; проволочные заграждения, конечно, сами говорят за себя, но глубина их и длина много меньше того, чем представляешь себе заранее».

Относительно главных фортов: «Здесь, может быть, было бы уместно сказать со всеми надлежащими оговорками, что у непосвященного посетителя невольно создается впечатление, может быть, и не очень обоснованное, что огромная неуязвимая масса бетонных сооружений, прекрасно распланированная внутри, обладает огневыми средствами, удовлетворяющими лишь самым минимальным требованиям. И хотя, конечно, посетитель совершенно убежден, что столь хорошо защищенные и так прекрасно обслуженные орудия несравненно выше по своей действенности, чем полевые орудия, все-таки трудно представить себе, каким образом в случае бурной и мощной атаки противника смогут они держать под огнем достаточной плотности то пространство, которое они должны сделать непроницаемым как с фронта, так и с флангов».

МЕРА ЧЕЛОВЕКА

Я упомянул также о серьезных опасениях, которые я слышал от армейских генералов по вопросу об авиации, и о той опасности, которую представляет, на мой взгляд, чрезмерно спокойное существование армии непосредственно за линией фронта. Человек с таким проницательным умом, каким был Гамелен, не мог не почувствовать всю серьезность моих замечаний, несмотря на ту исключительную учтивость, в которую я считал своим долгом облечь их.