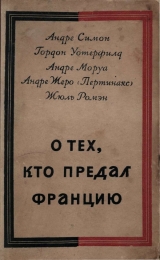

Текст книги "О тех, кто предал Францию"

Автор книги: Андре Моруа

Соавторы: Жюль Ромэн,Андре Жеро,Гордон Уотерфилд,Андре Симон

Жанр:

История

сообщить о нарушении

Текущая страница: 24 (всего у книги 28 страниц)

Тут возникает вопрос, который еще долго будет вызывать ожесточенные споры. Начиная с 1937 года, когда Бельгия усвоила новый политический курс «нейтралитета и независимости», Гамелен твердил всем французским премьерам, что при отсутствии соглашения с бельгийским генеральным штабом, он сможет оказать Бельгии лишь весьма ограниченную помощь. То же самое говорилось и в официальном предупреждении, которое Гамелен послал бельгийскому генеральному штабу 16 января 1940 года (через Даладье и бельгийского посланника).

В мае 1940 года, как и в ноябре прошлого года, когда Брюссель тоже забил тревогу, были двинуты вперед 22 французских дивизии. Но на сей раз Гамелен заявил бельгийцам: «Мы не можем каждые два месяца производить такие опасные опыты. Вы должны принять решение сегодня же до 8 часов вечера. Вы можете, в виде превентивной меры, призвать нас на помощь, и в этом случае мы попытаемся нанести решающий удар, захватив врасплох германскую армию, которая не ждет нападения со стороны вашей границы, так как думает, что вы никогда не откроете нам путь для инициативы, а если откроете, то мы побоимся ею воспользоваться [12]12

Таким образом оборонительная доктрина Гамелена не только допускала контрнаступление против неприятеля, дезорганизованного своими атаками на укрепленные линии, но шла дальше и позволяла искать решение в маневренной войне. Генерал Жиро держался таких же взглядов.

[Закрыть]. Вы можете также не обращаться к нам, пока немцы не вторгнутся на вашу территорию. И в этом случае французские войска придут к вам на помощь, но тогда уж не ждите, что наши войска смогут пройти далеко за пределы французской границы, так как в Бельгии будут немцы». Сказано было ясно. К сожалению, действия оказались не такими четкими, как слова.

Французское и английское правительства не отказывались от своей декларации 1937 года, в которой они обязались защищать Бельгию, несмотря на то, что она расторгла союзные отношения с ними. Более того. После тревоги 12 ноября Гамелен пришел к соглашению с бельгийским генеральным штабом. Согласно намеченному плану, он в случае необходимости должен был продвинуть войска на линию Намюр – Лувен – Антверпен.

Говорили, будто на этом настояла Англия, желавшая защитить бельгийское побережье, но это неверно. Англичане приняли план Гамелена только после нескольких дней оживленных споров.

Практически заявление Гамелена от 16 января означало лишь, что он оставляет за собой право ограничить будущие операции, если этого потребуют обстоятельства. Гораздо важнее было, что он не считал для себя возможным требовать, чтобы Даладье и Чемберлен отказались от декларации 1937 года; другими словами, он чувствовал себя морально обязанным сделать все, чтобы выполнить политические обещания Лондона и Парижа. Но и здесь, в Бельгии, в зоне, имеющей такое жизненное значение для Франции, дела главнокомандующего, как и в Норвегии, разошлись с его словами.

Утром 10 мая французские и английские войска вступили в Бельгию. Вопреки опасениям французского штаба, они не подверглись воздушным атакам. Вместо того неприятельские самолеты наносили удары по тылу, по железнодорожным станциям и коммуникационным линиям.

Легкость этого продвижения сама по себе должна была вызвать подозрение. Но у нашего командования не возникло никаких подозрений, оно не соблюдало даже простой осторожности. Согласно первоначальному приказу, передвижение должно было совершаться только ночью. Но так как небо было чисто от самолетов, то союзные войска продвигались также и днем.

Вместо того чтобы двинуть свои главные силы к Седану, Живэ и Намюру и заградить традиционный путь германского вторжения, Гамелен направил их за Антверпен. Генерал Жиро, самый стремительный из французских генералов, продвинулся даже в Зееланд, хотя он не одобрял всей операции в целом, так как видел, что инициатива уже не в наших руках, ибо бельгийцы обратились за помощью только после вторжения германских войск.

Я не буду приводить все подробности бельгийской кампании. Достаточно сказать, что, по расчетам Гамелена, бельгийская армия должна была в течение пяти дней задерживать неприятеля на канале Альберта; эта отсрочка дала бы ему возможность занять своими войсками линию Намюр – Антверпен, как он предполагал еще в ноябре. Согласно оборонительной теории, следовало скорее выжидать германской атаки на укрепленных позициях в Северной Франции или в крайнем случае на Верхней Шельде. Однако Гамелен предпринял гораздо более рискованный маневр. Как это случилось?

V

Возможны два объяснения. Гамелен знал, что за два дня до этого Рейно решил назначить главнокомандующим Вейгана, а может быть, даже Жиро или Хюнтцигера, на том основании, что Гамелен недостаточно энергичен. Психологически легко допустить, что он пожелал доказать свою способность к решительным и даже рискованным действиям.

Но есть и более вероятное объяснение. Гамелен всегда был апостолом контратаки, и он думал, что сейчас ему представляется на редкость благоприятный случай привести войну к быстрому и успешному завершению. Он исключал, конечно, всякую лобовую атаку на германские укрепления, но он считал, что если германские войска сами пойдут в атаку и наткнутся на линию бетона и стали, то они придут в расстройство и тогда можно с успехом начать ответное наступление. Гамелен надеялся, что бельгийские укрепления вдоль канала Альберта, укрепленный район Льежа и сильно пересеченный, трудно проходимый район Арденн сломят острие германских атак. Германское продвижение будет замедлено этими препятствиями, а германские войска понесут колоссальные потери, и тогда он сможет стереть их с лица земли. Ему так хотелось осуществить эту попытку, что он не побоялся пойти на риск и выдвинуться далеко вперед за французскую укрепленную линию.

По сведениям генерального штаба, главную свою атаку немцы собирались направить на Антверпен. Это очень существенно, так как объясняет, почему Жиро получил приказ пройти на запад от города. Германская армия должна была оказаться между молотом и наковальней – армией Жиро и главными французскими силами, идущими с юга. Этим объясняется также и гибельное упрямство французов. Французский план рухнул к вечеру 10 мая. Но французскому верховному командованию потребовалось целых пять дней, чтобы понять это. Любой командир, внимательно следивший за каждой фазой сражения и умеющий отдавать себе отчет в происходящем, еще вечером 10 мая отказался бы от утреннего плана и отдал бы приказ об отступлении. Гамелен, Жорж и все прочие потратили пять дней на изучение германской тактики, а вдобавок у них было слишком мало сил для перехода в контрнаступление, и в результате катастрофа сделалась неизбежной.

Любезный Гамелену классический военный мир трех измерений встретился с миром четырех и даже пяти измерений. Молниеносная война преподнесла генералиссимусу целый ряд неожиданностей. Прежде всего бельгийцы не удержались на линии канала Альберта. В первый же день, вернее, в первое утро, противник пересек Маас возле Маастрихта и канал Альберта между Маастрихтом и Гассельтом и захватил часть льежских укреплений. На второй день с утра немцы шли уже через считавшиеся непроходимыми арденнские леса и горы по направлению к Седану и Монмеди. На третий день они пересекли Маас в двух пунктах между Динаном и Седаном. Решающее звено французской линии укреплений оказалось под угрозой. Достигнув таких необычайных результатов, германская военная машина показала себя еще с одной стороны. Дело не в том, что самолеты и танки проникали за линию фронта, а в том, что они стали орудием разрушения важнейших коммуникаций и морального состояния в тылу. Замешательство, вызванное бельгийской неудачей на канале Альберта, еще более усилилось, когда французские и английские передовые части столкнулись с немцами, не имея ни нормального боевого построения, ни нормально функционирующего транспорта и других подсобных частей, ни стоящих наготове резервов. Союзные армии были захлестнуты океаном беженцев и дезорганизованных войсковых частей и едва могли продвигаться.

Французы и англичане очень хорошо дрались в нескольких местах – к западу от Брюсселя, у Лувена и между Намюром и Динаном. Сражение между механизированными войсками, у Сен-Трон, в котором участвовали две из наших трех или четырех бронетанковых дивизий, войдет славной страницей в историю. Но все это мало могло помочь, так как 12 и 13 мая на фронте от Динана до Седана была разбита 9-я армия под командованием генерала Корапа. Именно здесь началось образование «мешка», который через 8 дней растянулся до Аббевиля. Бланшару, Рорту и Жиро, находившимся на севере, предстояло одно из двух: поспешно отступить или попасть в окружение.

Гамелен несет ответственность за всю кампанию в целом, но определенная ответственность падает также на генерала Корапа. Правда, сейчас еще нельзя сказать, где кончается его ответственность и начинается ответственность Гамелена. Армия Корапа была расположена на стыке между Маасом и линией Мажино. Специалисты из генерального штаба утверждали, что очень легко помешать противнику переправиться через Маас, хотя генерал де Голль в своей книге, вышедшей еще в 1933 году, высказывал противоположные взгляды.

Армия Корапа занимала очень растянутый фронт. Так, например, говорили, что дивизия генерала Вотье растянулась на 26 километров. А гарнизонная жизнь, повидимому деморализующе действовала и на офицеров, и на солдат. Во всяком случае 9-я армия слишком поздно двинулась к Маасу, и не все части успели занять свои позиции, когда началась атака.

Генерал Корап до 1933 года был начальником штаба у Вейгана, но он никогда не блистал военными талантами. В порядке старшинства он получал посты, отнюдь не соответствовавшие его способностям. Это не был человек железной выдержки, который мог бы что-нибудь спасти от ударов обрушившейся на него страшной атаки. Он был смещен, и на его место 15 мая был назначен генерал Жиро. Тем временем штаб 9-й армии рассеялся на все четыре стороны. Жиро, разъезжавший повсюду в поисках офицеров для формирования нового штаба, 18 мая был захвачен немцами в плен.

Лишь к вечеру 15 мая Гамелен отдал себе отчет в чудовищных размерах поражения. До тех пор он воображал, что все еще можно наладить. Это одно показывает, как плохо он разбирался в ходе сражения. Но внезапно глаза его раскрылись. Это случилось после происходившего в тот день заседания Совета национальной обороны. Вернувшись к себе в Венсенн, он позвонил по телефону Даладье и обрисовал положение в самых мрачных красках. Даладье был ошеломлен.

16 мая меня поднял с постели один из моих друзей, который пришел поделиться со мной свежими сведениями, полученными им от графини де Порт. Оказывается, германская бронетанковая колонна на рассвете достигла Лаона. Жорж Мандель, наш энергичный министр колоний, имел такие же сведения. Он позвонил Гамелену и сказал, что у него сидит сейчас Рейно. Сначала премьер не хотел сам разговаривать с главнокомандующим – тем самым, которого всего лишь неделю назад Даладье отказался сместить. Но когда Гамелен подтвердил, что немцы могут в тот же вечер достичь Парижа, Рейно почувствовал прилив энергии. Правительство решено было перевести в Тур, архивы министерства иностранных дел приказано было уничтожить. Но хотя германские колонны стояли в полной готовности и авиация могла защитить их от французской артиллерии, немцы не торопились к Парижу. Свою первую задачу они уже выполнили: разорвали коммуникации за линией французского фронта. Теперь они собирались повернуть к Ламаншу. В середине дня Рейно успокоился, и министры остались в Париже.

На шестой день боев Гамелен, этот невозмутимый Будда в генеральском мундире, признал, что он потерпел поражение. Неисправимо косная военная система, которую он унаследовал от своих предшественников и которой он сам придал законченную форму, бесповоротно осужденная, была повергнута во прах.

Словно освещенная вспышкой молнии, предстала перед ним вся картина. Строители линии Мажино, пожертвовав глубиной и гибкостью ради оцепенелой мощи, просчитались. Устоять или пасть линия могла только вся целиком; ее нельзя было заштопать, передвинуть или соорудить заново в другом районе. Разве только в Северной Африке можно было еще создать ее стратегическое подобие. Планы некоторых генералов, предлагавших отступить и организовать новые опорные пункты в Бретани или в Морване, между Верхней Луарой и Саоном, растаяли через несколько дней, как дым.

Значит ли это, что вся оборонительная доктрина была колоссальной ошибкой? Не обязательно. Многого ли достигли бы немцы, если бы у Франции было достаточно современных противотанковых пушек, если бы Гамелен добился ускоренного производства всех видов оружия? Но чем больше мы будем соглашаться со стратегическими теориями Гамелена, тем суровее мы должны осудить бестолковщину в применении их на практике.

Вечером 15 мая Гамелен разговаривал с Даладье, а на следующее утро с Манделем и Рейно. Он говорил вполне откровенно, не пытаясь скрывать своей тревоги. Но он не сомневался, что Рейно его сместит, и хотел уйти с видом человека, который знает больше, чем говорит, и верит в успех. С одобрения Даладье, но не посоветовавшись с Рейно, он издал 17 мая свой знаменитый приказ «Победить или умереть». Этот приказ напоминает обращение Жоффра к войскам накануне битвы на Марне, которое, весьма возможно, сочинял тот же Гамелен. Некоторые авторы попадают в плен к своему словарю. Но то, что могло произвести впечатление 25 лет тому назад, теперь звучало фальшиво. Действительно ли к Гамелену вернулась надежда? Или он боялся позора больше, чем поражения?

Как впоследствии выяснилось, на заседании кабинета 17 мая Рейно не удалось добиться замены Гамелена Вейганом. На следующий день главнокомандующий доказывал свою правоту Даладье и Петэну, который только что был назначен заместителем премьера и главным военным советником французского правительства. Оба они были склонны согласиться с доводами Гамелена. Даладье был не очень расположен к Вейгану, так как знал, что Вейган его недолюбливает, а Петэн, правда, не возражал в 1928 году против назначения Вейгана на должность начальника генерального штаба, a потом, в 1931 году – против присвоения ему звания главнокомандующего, но все же не забыл, как Фош и вся группа Фоша, к которой принадлежал и Вейган, резко критиковала его, Петэна.

Но Рейно нельзя было запугать, и 19 мая в 3 часа дня он назначил Вейгана главнокомандующим французской армией. За день до этого Вейган имел краткую беседу с Гамеленом и попросил разрешения просмотреть его папку с приказами. Рейно и Бодуэн рассказывали потом, что Гамелен не мог показать Вейгану ни одного приказа, так как он всегда разрешал своим подчиненным действовать по собственному разумению и не вмешивался в их стратегию. Возможно, что на это свидетельское показание нельзя вполне положиться. И Рейно, и Бодуэна тревожил вопрос, как отнесется общественное мнение к смене главнокомандующего, и они были непрочь сваливать все ошибки на Гамелена. Но и Вейган тоже говорил друзьям, что Гамелен не мог указать ему расположения наших войск и, чтобы отыскать французские позиции, Вейгану пришлось самому производить наблюдения с самолета. Будем, однако, справедливы к Гамелену и добавим от себя, что генерал Жорж, преданный сторонник Вейгана, мог дать ему не больше сведений, чем Гамелен. Так или иначе, история эта доказывает не беззаботность Гамелена, а только то, что всякая связь между ставкой главнокомандующего и командирами действующей армии просто-напросто прекратилась.

VI

После отставки Гамелена по всей Франции распространился слух, что он покончил самоубийством. Но один из его друзей 23 мая посетил его, и оказалось, что Гамелен чувствует себя хорошо и готов отстаивать свою политику. Он признавал, что Франция в большой опасности, но верил, что еще не поздно ее спасти. Друзья Гамелена впоследствии настойчиво указывали, что 19 мая в 10 часов утра, то есть за пять часов до своего отстранения, Гамелен послал генералу Бийотту, командовавшему французскими, английскими и бельгийскими дивизиями, приказ о контратаке. Вейган начал свою деятельность с того, что отсрочил эту контратаку. Защитники Гамелена приводили еще и такой пример: если бы Жоффра отстранили от командования после Шарлеруа, если бы тогдашнее правительство не дало ему возможности перегруппировать свои силы и снова повести армию в бой, то Франция не одержала бы победы на Марне.

Конечно, людей, стоявших у власти в 1940 году, нельзя сравнивать с людьми 1914 года – Пуанкаре и Мильераном. Но если бы Гамелен в самом деле так верил в возможность успешной контратаки, то он бы мог еще в последний день настоять на своем в совете министров, несмотря на оппозицию Рейно. Дошло до того, что английский генеральный штаб потерял всякое доверие к французскому и составлял свои собственные оперативные планы [13]13

Вейган потом утверждал, что английский штаб не соглашался с его приказами о наступлении. Англичане упорно отрицали это. По сведениям из достоверных источников, Вейган с самого начала считал, что армии, отрезанные на севере, там и должны оставаться, чтобы отвлекать как можно больше германских сил.

[Закрыть].

Согласимся на минуту с основной доктриной Гамелена. Забудем, что французский генеральный штаб недооценил германскую стратегию, хотя давно уже было известно, что немцы рассчитывают прорваться и предполагают пустить вперед авиацию и танки, пользуясь авиацией как особым видом артиллерии; забудем и о том, что генеральный штаб игнорировал политические и психологические средства. Германии. Все же трудно объяснить, почему генеральный штаб опрометчиво отказался от обороны и очертя голову бросился в контратаку? Почему пренебрегли обороной Мааса – этих исторических «ворот во Францию»? Почему во время передышки между сентябрем 1939 года и маем 1940 года укрепления типа линии Мажино не были продолжены от Монмеди до Северного моря? И почему там не расположили постоянные, специально обученные для этой службы войска? Почему армии, прикрывавшие прежде французский левый фланг, не были оттянуты из Бельгии до 15 или 16 мая, чтобы закрыть брешь, зияющую у них в тылу? Почему не оказалось общих армейских резервов, которые можно было бы послать им на помощь? Почему делались такие недостаточные попытки для освобождения французской и английской армий от многотысячной волны беженцев, которые, в конце концов, парализовали военные передвижения, подобно тому как лилипуты парализовали гиганта, сковав его мириадами крохотных цепей?

Даже самые выдающиеся военные авторитеты едва ли рискнут полностью ответить на такие вопросы.

ЖюльРомэн

Тайна Гамелена

Если, как утверждают иногда, опыт лишь в том случае представляет собой известную ценность, когда он является ступенью к дальнейшему совершенствованию, то мой опыт с генералами мало чего стоит. Ибо ему как раз недостает постепенного развития.

На протяжении многих лет я не добавил ничего к тому, что я узнал еще будучи рядовым, в то время когда пехотный сержант представляет собой для человека его обычный горизонт, на который он осмеливается взирать без особого смущения, хотя и не без страха. Офицер – это уж далекая вершина, что же касается генерала, то это нечто вроде Гауризанкара, укрытого облаками и совершенно фантастического.

И вот все сложилось так, что после моего знакомства с пехотными сержантами первым офицером, с которым мне пришлось столкнуться, был Вейган. Он в то время был генерал-инспектором армии, то есть был облечен полномочиями генералиссимуса на случай войны. Случилось это около семи лет тому назад.

Подумав, я прихожу к заключению, что все это, разумеется, звучит несколько проще, чем было на самом деле. Конечно, во время моих путешествий по Европе мне случалось встречаться в посольствах не с одним генералом, однако в посольствах эта порода необычайно выдрессирована и безобидна. Мне не приходило в голову делать какие-нибудь выводы на основании этих встреч, так же как мне не пришло бы в голову хвастать, что я прекрасно знаю первобытную жизнь индейских племен только потому, что в Большом каньоне я видел, как отельные служащие, наспех переодетые в сиукских воинов, исполняли воинственный танец на террасе отеля.

Итак, я познакомился с Вейганом на одном завтраке, который был устроен моими друзьями. Хозяин предусмотрительно предупредил нас обоих. Генерал Вейган высказал некоторые опасения. «Я слышал, – сказал он, – что этот ваш Ромэн такой левый...» – «Нет, нет, вот погодите, вы увидите. Это человек широких взглядов, и он интересуется всем на свете».

После завтрака нас оставили вдвоем в саду, так что мы могли побеседовать с глазу на глаз. К счастью, я немедленно обнаружил в нем некоторые черты, свойственные генералам вообще, черты, которые проявляются в них все более и более отчетливо, чем выше вы поднимаетесь по лестнице военной иерархии, – подкупающую учтивость, приветливость, внимание к собеседнику, то общее впечатление непритязательной скромности, какая присуща разве лишь совсем молоденькой девушке; хотя должен признаться, что теперь редко приходится встречать молоденьких девушек, которые были бы столь же скромны.

Едва успели мы с Вейганом обменяться несколькими фразами, как в памяти моей выплыла из прошлого фигура одного сержанта, с которым я чувствовал себя далеко не так непринужденно, и я подумал, что если бы здесь был сержант Гамонэ, нам обоим было бы здорово не по себе, и мне, и Вейгану.

Я припоминаю, что я почти тут же спросил его, какую роль, по его мнению, будет играть авиация в будущей войне? Не следует думать, что это свидетельствует о какой-то моей исключительной прозорливости; просто я читал по этому вопросу в журналах статьи специалистов. Авторы их утверждали, что успехи, достигнутые авиацией, должны до такой степени изменить условия войны, что теперь уже будет неразумно возлагать надежды на большую численность войск. В частности, было немало разговоров о теориях некоего итальянского генерала Дуэ. Во Франции некоторые государственные деятели из левых, и даже – что следует отметить – из крайних левых, утверждали, что денежные средства, потребные для того, чтобы продлить срок воинской повинности, могли бы с большей пользой пойти на создание мощного воздушного флота. Другие в то же время предостерегали, утверждая, что если Германия и не имеет права строить военные самолеты, то она строит крупные коммерческие воздушные корабли, которые легко превратить в бомбардировщики.

Он отвечал мне, тщательно взвешивая интонацию каждой фразы: «Конечно, такими соображениями пренебрегать нельзя. Однако авиация не может довести дело до решительного конца. Чтобы решить дело, вы должны завладеть полем битвы, а воздушные силы никогда этого сделать не могут».

Он говорил и еще кое-что, и все это было вполне правдоподобно. Так, например, он сказал, как важно было бы для воздушного флота располагать базами на определенном расстоянии от фронта и о тех трудностях, которые при этом возникают. Он не утверждал, что пехота всегда останется «царицей боя», он ее повторял таких избитых фраз. Но у меня создалось впечатление, что он не верит в то, что современные механизированные боевые средства могут произвести переворот в тактике и стратегии.

В тот же день я узнал (хотя он говорил это и не мне, а кому-то другому), что он скоро достигнет предельного для военного возраста, но не собирается ничего делать для того, чтобы удержаться на своем посту, так как он убежден, что устав, предусматривающий повышение в чинах молодых офицеров, по существу разумен.

Это его отношение к уставу следует поставить ему в заслугу, так как у него сохранились еще прекрасная выправка и те крепкие, гибкие мускулы, которые большинство мужчин обычно теряет к тридцати годам. Легко можно было себе представить, как он совершает верхом свой объезд – в тридцать миль в окружности.

И вот поэтому, когда мы распрощались, я сказал: «Какой обаятельный человек – полная гармония. Невозможно обнаружить в нем ни единой черты «полковника Блимпа»... И все же (прибавил я про себя) будем надеяться, что в нем нет также ничего и от психологии кавалериста». Это на моем языке было намеком на тех генералов, которые в четырнадцатом году были убеждены, что решительная кавалерийская атака сметет «хваленую тяжелую артиллерию гуннов».

Мне припоминается еще одно свидание, которое произошло несколько позже. Я часто задумывался над ним в течение этих последних месяцев, ибо события придали ему совершенно особое значение. Это произошло, если не ошибаюсь, во второй половине 1934 года.

В это время я, хотя инициатива исходила и не от меня, оказался во главе «Движения 9 июля», того движения, которое объединяло все «молодые» группировки в политике.

Многие – с основаниями или без оснований – возлагали большие надежды на это движение или, во всяком случае, полагали, что с ним следует считаться.

И вот случилось так, что лейтенант-полковник Дидло, начальник штаба генерала Вейгана, явился ко мне с визитом. Он принес мне свою статью, которая только что появилась в «Ревю Эбдомадэр». Он заявил мне, что он был бы очень счастлив, если бы я нашел время подумать над этим вопросом, «потому что, может быть, когда-нибудь вам случится высказать свое мнение по этому поводу». Статья эта касалась «новой армии». Она была очень хорошо написана и, на первый взгляд, весьма тщательно продумана.

Только недавно я догадался, что именно она имела в виду. Как раз в 1934 году вышла в свет ныне знаменитая книга Шарля де Голля. Тогда я, как и почти все в то время, о пей еще не слышал. Однако ее заметили в военных кругах. Статья, написанная лейтенант-полковником Дидло, ближайшим сотрудником Вейгана, была целиком посвящена, как я впоследствии понял, разбору книги де Голля и направлена против идей де Голля. Целью статьи было показать общественному мнению, насколько опасно было бы создавать профессиональную армию, состоящую, главным образом, из специалистов, которые сражались бы независимыми объединениями, располагая при этом мощным усовершенствованным вооружением.

ИСТОРИЯ С РЕЙНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

Когда познакомился я с Гамеленом? Точно ответить на этот вопрос я затрудняюсь. Вероятно, на каком-нибудь официальном завтраке или обеде. И в течение некоторого времени я продолжал встречаться с ним только на такого рода раутах.

По мере того как угроза войны все возрастала вокруг, всякий, кто горячо принимал к сердцу вопросы войны и мира, не мог не смотреть без жадного любопытства на этого человека, от которого когда-нибудь, в один неожиданный миг, будут зависеть все наши отдельные судьбы.

А кроме того я слыхал от кое-кого из своих друзей, которые к этому времени стали государственными деятелями, какой вес приобретает в критические минуты мнение начальника генерального штаба для решений правительства. Так, например, в 1936 году, когда Гитлер двинул войска, чтобы занять Рейнскую область, мнения во французском кабинете по вопросу о той позиции, которую должна занять Франция, разделились. Следует ли действовать, или следует выжидать? И тогда простой технический аргумент начальника штаба сделал то, что весы склонились в сторону бездействия. «Если вы хотите, чтобы я двинулся в Рейнскую область, нужно объявить всеобщую мобилизацию, ибо в моем распоряжении нет мобильных войск и нет возможности создать их в единый миг». Французский кабинет не решился мобилизовать пять миллионов человек для такой чисто полицейской операции.

Постоянный мобильный корпус – это было именно то, на чем настаивал де Голль в своей книге два года назад, доказывая с бесспорной ясностью, как из-за отсутствия такого рода оружия Франция всегда будет обречена выбирать бездействие и смотреть на то, как снова и снова нарушается мир, пока сама она не окажется втянутой во всеобщую войну в самых неблагоприятных для нее условиях. Но генеральный штаб не обратил никакого внимания на его доводы, и урок инцидента в Рейнской области прошел для этих людей безо всякой пользы. Ибо, когда опасность войны миновала, никто больше не слыхал о том, что они срочно предпринимают какие-нибудь меры для создания подобного корпуса, или что они собираются представить такого рода проект на рассмотрение парламента, который, по всей вероятности, не отклонил бы его.

И вот поэтому, всякий раз когда я видел Гамелена, я всегда старался немножко поговорить с ним или до, или после обеда.

Трудно представить себе человека более приветливого и в котором было бы так мало надменности. Так как он всегда держал себя совершенно непринужденно, то и вы невольно чувствовали себя с первых же слов вполне непринужденно. Если вы потом никак не могли вспомнить, когда же вы собственно познакомились с ним, то это только потому, что он всегда держал себя с людьми так, точно это были его давнишние знакомые. Когда вы встречались с ним после долгого перерыва, после того, как не видели его несколько месяцев, у вас всегда было такое впечатление, словно вы просто вернулись к прерванному разговору. Если вам случалось выходить из комнаты вместе с ним, то всегда приходилось настаивать, чтобы он прошел в дверь первым. И тогда его улыбка ясно говорила: «Ну что ж, хорошо, старикам первое место». Физически—представьте себе человека среднего роста и телосложения, со светлой розоватой кожей в тонких прожилках; глаза светлые, чуточку слишком настороженные, но добрые; шелковистые, довольно светлые волосы с рыжеватым отливом, маленькие усики. Морщин мало, они почти незаметны. Впечатление прекрасно сохранившегося, спокойного, но во всяком случае не пышащего здоровья. У него был приятный голос, и он говорил размеренным и убедительным тоном и к своему собственному голосу не прислушивался. Он был превосходный слушатель, никогда не прерывал и ухитрялся никогда не противоречить. И вы немедленно чувствовали, что вам хочется согласиться с этим человеком, чей авторитет заключал в себе так мало принудительности. Но в этом скрывалось точно какое-то волшебство, и, в конце концов, вы не могли решить, удалось ли вам убедить его, или каким-то неуловимым путем он сумел убедить вас.

Однажды я спросил его, в каком положении находятся приготовления германской армии.

– Они делают громадные усилия, – ответил он, – и эти усилия, конечно, дают свои результаты. Но есть один пробел, который им заполнить будет довольно трудно, – у них недостаточно подготовлены те классы, призывные года которых падают на период между ликвидацией прежней армии и восстановлением воинской повинности.

Он говорил еще о недостатке подготовленных офицеров, в особенности низших командиров и офицеров младших чинов, и о невозможности создать эти кадры из ничего. Он считал, кроме того, что в высшем командном составе и генеральном штабе у немцев есть как бы разрыв традиции и что сдвиги, происшедшие в армии благодаря политическим событиям, еще усилили это.

– Я вижу у них теперь на ответственных постах очень мало тех генералов, которые воевали в 1918 году. У нас почти все дивизионные – это генералы 1914 года, а заменить чем-нибудь равноценным людей такого опыта весьма трудно.