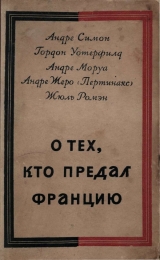

Текст книги "О тех, кто предал Францию"

Автор книги: Андре Моруа

Соавторы: Жюль Ромэн,Андре Жеро,Гордон Уотерфилд,Андре Симон

Жанр:

История

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц)

В частной беседе с Дельбосом Эдуард Бенеш, президент Чехословацкой республики, высказал серьезные опасения по поводу планов национал-социалистов. Он раскрыл досье, составленное чехословацкой тайной полицией. Имевшиеся в нем материалы показывали, что подготовка национал-социалистов к аннексии Австрии близится к завершению. «После Австрии, – сказал Бенеш, – наступит наша очередь; что намерена в связи с этим предпринять Франция?»

Дельбос предложил пойти на компромисс с Гейнлейном. «Вы должны отнять у Гитлера всякий предлог для выступления», – посоветовал он.

Вскоре после этой беседы один из чехословацких министров рассказал французскому журналисту, что президент Бенеш «был потрясен тем непониманием психологии Гитлера, какое обнаружил Дельбос».

В то время как в официальных заявлениях Дельбос выражал удовлетворение результатами своей поездки, его информация в иностранной комиссии палаты имела совершенно обратный смысл. Он высказал надежду, что Франция «не будет поставлена в один прекрасный день перед необходимостью сделать выбор между Англией и своими юго-восточными союзниками».

На этом же заседании бывший премьер Фланден выступил с речью, в которой настаивал на тактике «отсиживания в окопах», при которой Франция, укрепившись за линией Мажино и сосредоточив все внимание на своих колониальных владениях, сможет спокойно глядеть в лицо любым событиям в Европе. «Судьба Франции, – вещал он, – связана с ее империей». Как будто жизнь или смерть французской империи не зависела от положения Франции на европейском континенте.

Некоторое время спустя было созвано совещание виднейших французских промышленников и банкиров. Они указали Шотану, что присутствие социалистов в его правительстве подрывает доверие к национальной валюте. Они особенно подбирались к министру внутренних дел, социалисту Дормуа, располагавшему опасными документами, разоблачающими покровителей кагуляров. Как бы для того, чтобы подчеркнуть всю многозначительность этих советов, сделанных премьеру, было организовано новое «бегство капиталов».

Шотан понял намек. На заседании палаты, на котором обсуждались новые финансовые мероприятия, он совершенно неожиданно выступил с яростной речью против коммунистов, рассчитывая, что это повлечет за собой выход министров-социалистов из правительства. Они подали в отставку, и это явилось прелюдией к отставке всего правительства, происшедшей в середине января 1938 года. Все было разыграно, как по нотам.

Шотан вскоре вернулся на пост премьера, но на этот раз он уже возглавлял кабинет, состоявший из радикал-социалистов. Социалисты в него не входили.

«200 семейств» добились своего. Это означало, что вбит первый клин в коалицию партий Народного фронта.

В конце января 1938 года французский посол в Берлине предупредил свое правительство, что в ближайшие недели Германия выступит против Австрии. Германский министр иностранных дел, барон фон Нейрат, лично информировал об этом Франсуа Понсе.

Угроза самостоятельности Австрии, как меч, нависла над всей Европой.

Австрийский канцлер Курт фон Шушниг, человек худощавый и мрачный, был приглашен в Берхтесгаден, в виллу Гитлера, где ему пришлось выслушать в полном молчании двухчасовую речь фюрера. Несколько раз Гитлер вызывал в комнату из расположенной рядом приемной своих военных советников, всячески стараясь создать у несчастного Шушнига впечатление, что все уже подготовлено для нападения на Австрию. Австрийский канцлер был оглушен всем этим и в результате оказанного на него давления и той пытки, которой подверглись его нервы, он согласился реконструировать свое правительство и назначить гитлеровского приспешника, доктора Артура Зейс-Инкварта, вице-канцлером. Имени Зейс-Инкварта было суждено в скором времени сделаться синонимом слова «предатель».

После этой злополучной поездки Шушниг попытался найти совет и помощь у традиционного доброжелателя Австрии – Муссолини. Но ему так и не удалось установить телефонную связь с дуче.

С этого момента события развивались с головокружительной быстротой. Из Франции Гитлер получил повторные заверения, что его выступление против Австрии не встретит противодействия.

Обращаясь к палате, Фланден дал волю язвительной насмешке: «Версальский мир на смертном одре... Политика, ориентирующаяся на Лигу наций, коллективную безопасность и взаимную помощь, вышла из моды и устарела». Он просил палату «не становиться в героическую позу по случаю того, что Австрия будет унифицирована». В заключение он сказал: «Ныне мы находимся под защитой линии Мажино. Если мы подвергнемся нападению, то мы достаточно сильны, чтобы продержаться, пока свободолюбивые государства Европы не подоспеют нам на помощь, как это было в 1914 году».

Молодой радикал-социалистский депутат Андре Альбер обнажил гнойные язвы французской политики, когда он указал, что изменение позиции многих бывших французских националистов может быть объяснено лишь тем, что «они подпали под влияние Гитлера».

По сравнению с предательским заявлением Фландена речь министра иностранных дел была бледной и маловыразительной. Меньше всего она была рассчитана на то, чтобы произвести впечатление на Гитлера. Дельбос указывал, что «независимость Австрии имеет существенное значение для равновесия сил в Европе». «Что касается наших обязательств, данных Чехословакии, – добавил он, – то они будут честно выполнены, если дело дойдет до испытания». Шотан в своей речи заявил: «Франция не нарушит своего союза с Чехословакией». Это различие, сделанное между Австрией и Чехословакией, едва ли могло обескуражить Гитлера.

Ровно за два дня до вступления Гитлера в Австрию Камиль Шотан попросту сбежал. Он потребовал у палаты чрезвычайных полномочий. Во время прений он внезапно вышел из зала. Некоторые из его коллег по кабинету даже не поняли смысла его маневра, до того они были застигнуты врасплох. Шотану пришлось дать им знак последовать за ним. Уже во второй раз после прихода Гитлера к власти Шотан подавал в отставку, не дожидаясь голосования. Он спешил взвалить на своего преемника всю ответственность за создавшееся критическое положение.

12 марта, когда Гитлер вторгся в Австрию, во Франции уже снова не было правительства.

Позорное наследство досталось Леону Блюму. Ему понадобилось четыре дня для образования кабинета. Планы Блюма сводились к созданию широкого национального правительства – от Мориса Тореза, лидера коммунистов, до Луи Марена, главы правого крыла республиканцев. Блюм был вынужден отказаться от этого проекта, так как правые наотрез отказались от сотрудничества. Обращаясь к группе правых депутатов—в день триумфального въезда Гитлера в австрийский город Линц, – Блюм заклинал их войти в правительство совместно с коммунистами. «В случае войны, – указывал он, – вам придется наравне со всеми мобилизовать и коммунистов. Ведь как-никак коммунисты представляют 1 500 000 рабочих, крестьян и мелких торговцев. Вы не имеете права сбрасывать их со счетов. Они понадобятся вам, когда вы захотите усилить производительность военной промышленности. Вы будете нуждаться в их помощи так же, как и в помощи Всеобщей конфедерации труда... Чего вы боитесь? Вы опасаетесь, что они будут оказывать слишком сильное давление на внешнюю политику? Вспомните, что, являясь главой правительства, я сохранял полную независимость в вопросе об Испании. Некоторые из вас говорят, что вхождение коммунистов во французское правительство произведет дурное впечатление за границей. Это порочный и недопустимый аргумент, ибо Франция не может допустить, чтобы какая-либо иностранная держава диктовала ей свою волю».

За несколько часов до этого, на заседании парламентской фракции радикал-социалистов, Эдуард Даладье спрашивал: «Что вы сделаете с коммунистами в день всеобщей мобилизации,– пошлете их в армию или в концентрационные лагеря?»

Из двухсот тридцати с лишним правых депутатов лишь пятеро поддержали предложение Блюма. Националист Эмиль Бюре не без иронии писал в «Ордр»: «Долой Барту! Долой Делькассэ! Вперед под знаменем идеологического крестового похода, хотя бы на собственную гибель!»

Второй кабинет Блюма состоял из социалистов и радикалов. Даладье занимал в нем пост вице-премьера и министра обороны, Поль-Бонкур – министра иностранных дел. Ни Шотан, ни Боннэ, ни Дельбос не участвовали в этой комбинации.

В период вторичного пребывания Блюма у власти генерал Франко добился новых быстрых успехов. Войскам мятежников удалось, выйдя к Средиземному морю, разрезать территорию республиканцев на две части. Испанский премьер Хуан Негрин вылетел в Париж и обратился к Блюму с отчаянным призывом о помощи. Призыв этот не захотели услышать. Никакой существенной помощи из Франции Испания не получила. Был лишь слегка ослаблен контроль на франко-испанской границе, что позволило переправить в Испанию кое-какое русское снаряжение, застрявшее во французских портах. Этого оказалось достаточным, чтобы удержать наступление Франко на реке Эбро. Но этого было слишком мало, чтобы изменить ход событий.

Второе правительство Блюма продержалось три недели. Палачом его явился все тот же заносчивый повелитель сената Жозеф Кайо. Сенат отклонил требование правительства о предоставлении ему неограниченных полномочий.

Палата снова проголосовала доверие правительству; Леон Блюм снова отказался от дальнейшей борьбы.

Но теперь уже было очевидно, что «200 семейств» достигли первой намеченной ими цели: внутри Народного фронта произошел окончательный раскол.

МЮНХЕН

На Эдуарде Даладье, преемнике Леона Блюма, лежит ответственность за ряд самых черных страниц в истории Франции.

За период его пребывания во главе французского правительства была удушена независимая Чехословацкая республика, была зверски замучена Испанская республика, было подготовлено ужасное поражение Франции.

Между новым правительством, сформированным Даладье, и кабинетом, находившимся у власти 6 февраля 1934 года (когда Даладье и его коллеги поспешно подали в отставку в панике перед угрозой фашистского бунта), существовало зловещее сходство. Снова появились на сцене прежние персонажи. Изворотливый Камиль Шотан, французский чемпион парламентской акробатики, стал вице-премьером; тощий, с землистым цветом лица, Жорж Боннэ – министром иностранных дел; усталый, вечно брюзжащий селадон Альбер Сарро – министром внутренних дел; бесцветный мэр Реймса Маршандо – министром финансов; протеже Даладье, его бывший начальник канцелярии, высокий, смуглый, элегантный Ги ла Шамбр – министром авиации; другой из ставленников Даладье, миллионер Раймон Патенотр, – министром народного хозяйства. Словом, все те же лица, не исключая и неизменного министра земледелия, маленького, хитрого Анри Кэйля. «Это нечто вроде старого семейного альбома», – шутил Фланден. Подобными шутками он прикрывал свое недовольство тем, что сам он остался вне этой комбинации.

Единственными новыми лицами в этом третьем кабинете Даладье были Поль Рейно, получивший портфель министра юстиции, но метивший на пост Даладье, министр труда, честолюбивый Людовик-Оскар Фроссар, лелеявший такие же планы, и, наконец, министр колоний, Жорж Мандель, – человек, чья память делала его ходячей картотекой.

Этот кабинет был весьма подозрительно встречен левыми; правые же заранее потирали руки. Четыре года назад еженедельник «Гренгуар» писал о Даладье: «Это человек с лицом лжемонаха, с руками, запекшимися в крови». Газета «Жур» клеймила его «зловещую фигуру чиновника, готового продать и перепродать свою душу».

Теперь оба листка пели Даладье дифирамбы, именуя его «нашим лойяльным министром обороны, сделавшим так много для безопасности Франции».

Правые отлично понимали, что рано или поздно это правительство будет вынуждено обратиться к ним за поддержкой и тем самым окажется у них в плену. Впереди маячила перспектива изменения соотношения сил в палате. Радикалы снова склонялись к повороту вправо. Надвигающиеся события уже ощущались в отбрасываемых ими длинных тенях. Палата единодушно проголосовала свое доверие Даладье 577 голосами против одного. Один хорошо информированный журналист заметил по этому поводу: «Никто не был удовлетворен правительством, поэтому все голосовали за него».

Влиятельная провинциальная газета «Депеш де Тулуз», являвшаяся органом Сарро, нарисовала весьма мрачную картину состояния страны в тот период. «Мы буквально окружены,—жаловалась газета,—и вынуждены довольствоваться самыми скромными воэможностями стратегической обороны. Мы занимаем оборонительную позицию на сухопутных границах, на море и в наших колониях».

Правительственная декларация, изобиловавшая банальностями и общими местами, не содержала никаких указаний на трагичность ситуации. «Правительство, – твердила она с монотонностью церковной литании, – не допустит, чтобы создавалась угроза для безопасности наших границ, наших коммуникационных линий и колоний. Оно не позволит, чтобы чужеземные влияния или происки нежелательных иностранцев в какой-либо мере связывали его свободу действий». Первая фраза была рассчитана на успокоение левых, во второй правительство расшаркивалось перед правыми. Под «нежелательными иностранцами» подразумевались отнюдь не национал-социалисты, нагло циркулировавшие по Парижу, сея разложение и заразу. Нет, здесь имелись в виду те французы, которые настаивали на оказании помощи республиканской Испании.

И вот Жорж Боннэ засел в министерстве иностранных дел. Он действовал быстро и со знанием дела. Боннэ всегда верил в магическую силу плотно набитых «конвертов», раздаваемых нужным людям. Из его канцелярии полился золотой дождь субсидий в карманы политических деятелей и в кассы газетных редакций. За спиной Боннэ стоял один из самых мощных французских банков «Братья Лазар». Когда иссякали ведомственные фонды Боннэ, банк братьев Лазар протягивал ему свою щедрую руку.

В своем обращении с прессой и общественным мнением Даладье проявлял не меньше ловкости, чем Боннэ. Он часто муссировал слухи о своих разногласиях с министром иностранных дел. Он так мастерски играл свою роль, что ему удалось провести даже такую старую лису. как министра колоний Жоржа Манделя.

Не раз и не два Мандель говорил мне, что Даладье гораздо лучше, чем Боннэ, что он за политику сопротивления и что его длинноносый министр иностранных дел вот-вот получит отставку. Но, подобно многим другим, Мандель был обманут Даладье.

Почти одновременно с образованием кабинета Даладье правые газеты развернули кампанию против Чехословакии. «Гренгуар» вышел с жирным заголовком: «Хотите ли вы умереть за Чехословакию?» Это наделало много шума. Первый этап кампании достиг своего апогея, когда «Тан» поместила статью профессора Жозефа Бартелеми, доказывавшего, что договор о взаимопомощи между Францией и Чехословакией потерял силу, поскольку Гитлер денонсировал Локарнский договор, с которым связан франко-чехословацкий пакт. Эррио назвал эту статью «ударом кинжала в спину Бенеша».

Впрочем, когда Стефан Осусский – чехословацкий посланник в Париже – бросился за разъяснениями к Боннэ, его заверили, что правительство глубоко возмущено статьей и что оно будет лойяльно и без колебания выполнять свои обязательства по отношению к Чехословакии.

На следующий день я встретился с посланником и предупредил его, что не следует относиться с излишним доверием к словам Боннэ. Да и не я один говорил ему об этом. Некоторые из моих коллег журналистов, опасавшихся за судьбу Чехословакии, решились на то, чтобы сказать чехословацкому посланнику, что Боннэ ведет с ним двойную игру. Но самоуверенный Осусский не обратил внимания на эти предостережения, исходившие из различных кругов. До самой последней минуты, даже после того, как он был предупрежден отдельными членами кабинета, он сохранял уверенность, что Даладье и Боннэ выполнят свои обязательства, вытекающие из договора.

В конце апреля, накануне отъезда Даладье и Боннэ в Лондон для переговоров с англичанами, состоялось заседание французского кабинета. На заседании произошла неприятная стычка между министрами, и закончилось оно в чрезвычайно напряженной атмосфере. Мандель, поддерживаемый рядом других министров, настаивал на том, чтобы в Лондоне не было сделано никаких уступок, которые могли бы противоречить обязательствам Франции, вытекающим из франко-чешского и франко-советского пактов. Боннэ разыграл оскорбленную невинность. Ничего подобного ему бы и в голову не пришло, – утверждал он с укоризной. А если кабинет примет какое-либо решение в этом роде, то уезжающие в Лондон министры будут ограничены в свободе действий. Но Мандель упорно настаивал на своем, и в конце концов инструкции, данные Даладье и Боннэ, были составлены в духе его предложений.

Перед отъездом в Лондон Даладье пригласил Осусского и снова заверил его, что Франция с честью выполнит свои обязательства.

И вот два человека, имена которых неразрывно связаны со злосчастным периодом «умиротворения», встретились в Лондоне.

Даладье и Чемберлен во многих отношениях отличаются друг от друга. В самом деле, какой контраст: тощий, мертвенно-бледный купец из Бирмингама, с подагрической ногой и носом, смахивающим на ястребиный клюв, – и дородный сын пекаря, с меланхолическим лицом, которому он тщетно пытается сообщить хмурую важность Наполеона. Один из них – сын блестящего Джозефа Чемберлена, сводный брат всесильного министра иностранных дел, человек, перед которым гостеприимно открывались все двери. Другой – скромный школьный учитель, которому приходилось с трудом пролегать себе путь сквозь извилистые лабиринты французской политики. И все же что-то общее в характере странно сближало обоих деятелей. Оба тщеславные и нетерпимые, они не выносили никаких противоречий. Оба они верили в магическую силу разговоров с глазу на глаз с фашистскими диктаторами. Оба они считали себя призванными спасителями существующего социального строя. Оба были лишены всякого воображения. Наконец обоих ужасала мысль, что мир может измениться; Чемберлена – потому что он был плотью от плоти правящей верхушки Британии; Даладье – потому, что инстинкт «маленького человека», сделавшего карьеру, заставлял его цепляться за те привилегии, которые отделяли его от низших классов.

Вот почему, когда эти два человека встретились в сопровождении своих министров иностраных дел – Галифакса и Боннэ, – они сумели договориться без особого труда. Уже во время этой первой встречи была намечена та политика, которая привела их к Мюнхену.

Разумеется, политика эта была намечена далеко не во всех деталях, и весьма возможно, что сами ее творцы не предугадывали, как далеко она заведет их в ближайшие несколько месяцев. На многие второстепенные вопросы Даладье и Чемберлен смотрели по-разному. Это было обусловлено рядом обстоятельств, в частности, различием географического положения, экономических интересов и внутренних проблем обеих стран. Чемберлен мог рассчитывать на надежное большинство господствующей в парламенте партии. Даладье же приходилось считаться с коалицией представителей нескольких партий, придерживающихся по ряду вопросов различных взглядов. Но не это решало дело. Основным было то, что у обоих министров было полное единомыслие в главном вопросе – в вопросе о необходимости притти к соглашению с диктаторами. Это вытекало из их убеждения, что такое соглашение необходимо для сохранения существующего порядка в Европе. Общность их взглядов в этом вопросе и предопределила их совместный путь в Мюнхен. Если они не предвидели всех последствий своей политики и всех своих будущих уступок, то во всяком случае они уже тогда были готовы максимально пойти навстречу диктаторам. А уж поскольку они стали на этот путь, им не оставалось ничего иного, как ковылять по нему от одного дорожного столба к другому.

Во время этой исторической встречи в Лондоне Чемберлен сумел убедить Даладье и Боннэ, что победа генерала Франко – дело ближайших дней или недель. Они объединили свои усилия, чтобы заглушить призыв Испанской республики о помощи, с которым она должна была обратиться к предстоящей сессии Лиги наций.

В Лондоне Даладье изъявил готовность продолжать политику своих предшественников по отношению к Советской России. Это означало отказ санкционировать переговоры между французским и русским генеральными штабами.

В мае Совет Лиги наций заслушал горячий призыв Испанской республики. Просторное здание зала Совета Лиги наций, построенное в новейшем архитектурном стиле, было переполнено до отказа. От имени Испанской республики выступил министр иностранных дел Альварес дель Вайо. Большинство министров (их было тринадцать) и делегатов, к которым обращался дель Вайо, даже не старались делать вид, что слушают. Республиканская Испания требовала применения 16-й статьи устава лиги, предусматривающей коллективную помощь против агрессии.

Лорд Галифакс в весьма холодном тоне заявил, что Великобритания не намерена присоединиться к предложению испанского делегата. Жорж Боннэ, облаченный в обычный темносиний двубортный сюртук, по существу присоединился к приговору Галифакса. Он говорил тоном приторной слащавости и еще более приторного сожаления. Отчаянная, уже заранее обреченная борьба продолжалась в течение трех дней. Это было зрелище, исполненное пафоса и трагизма.

Наконец резолюция, предложенная Совету сеньором дель Вайо, была поставлена на голосование. «Нет», произнесенное среди мертвой тишины лордом Галифаксом и Жоржем Боннэ, прозвучало, как пощечина. Напряжение в зале становилось невыносимым. Один только советский представитель поддержал республиканскую Испанию. Рядом со мной послышались рыдания корреспондентки одной швейцарской газеты. Сеньор дель Вайо и его спутник вышли из помещения смертельно бледные, но с высоко поднятой головой. Я ринулся к телефону сообщить новости в редакцию.

У входа в отель Боннэ, явно смущенный, пытался объяснить обступившим его журналистам, что он не мог поступить иначе. «Но Франция не допустит, чтобы Испания сделалась добычей захватчиков!» Кто-то воскликнул: «Вы умертвили Испанию!» Побледневший Боннэ поспешно ретировался.

Несколько дней спустя он убедился, что не так-то легко войти в доверие тоталитарных держав. Выступив с речью в Генуе, дуче напрямик заявил, что Франция и Италия «находятся на противоположных сторонах баррикады». Он явно намекал на Испанию. Это должно было бы отрезвить всех французских комментаторов, которые так часто предсказывали неминуемое ухудшение итало-германских отношений. С неменьшей откровенностью Муссолини подчеркнул, что со времени итальянской мобилизации на Бреннере в 1934 году до марта 1938 года немало «утекло воды под мостами Тибра, Дуная, Шпре, Темзы и даже Сены. Все те дипломатические и политические события, которые были связаны со Стрезой, канули в прошлое и погребены навек, и поскольку это зависит от нас – никогда более не воскреснут».

Но если дуче похоронил стрезский фронт, то далеко не так обстояло дело в некоторых французских кругах. Хотя выступление Муссолини ошеломило его почитателей в Париже, они быстро оправились и возобновили свои интриги. Даже визит Гитлера в Рим, где он был встречен как триумфатор и где оба диктатора продемонстрировали прочность оси Рим – Берлин, не отрезвили парижских поклонников Муссолини. Поистине, надежда никогда не умирает!

Новые события приковали внимание к национал-социалистской Германии. Гитлер сосредоточил на германо-чешской границе огромную армию. Нападение на Чехословакию казалось неизбежным. 21 мая 1938 года чехословацкое правительство объявило частичную мобилизацию.

Во французском министерстве иностранных дел, куда я направился, меня принял один из высших чиновников. Он изложил мне содержание телеграмм, полученных от французского посла в Берлине. В них подтверждались сведения о крупных военных приготовлениях Германии на чешской границе. Последняя телеграмма извещала о том, что английский посол предложил личному составу посольства демонстративно готовиться к отъезду из Германии.

В течение нескольких ближайших часов мир висел на волоске. Столкнувшись с фактом столь неожиданного сопротивления, Гитлер отступил.

21 мая могло стать поворотным пунктом в истории Европы, но благодаря Даладье и Боннэ оно осталось лишь случайной датой, мимолетным происшествием, не имевшим последствий. Через два дня национал-социалистские газеты обрушились на «поджигателей войны», распространяющих «ложные сведения о мобилизации в Германии». А вскоре к этому же аргументу стали прибегать Даладье и Боннэ.

Даладье с нескрываемым раздражением говорил нескольким посетившим его депутатам парламента, что 21 мая, в результате безответственного поведения Бенеша, Европа очутилась на грани войны. Бенеш, – сказал он, – не только объявил мобилизацию, но он помимо того отказался рассмотреть «приемлемые», в конце концов, требования Гейнлейна.

Такая «тактика» Даладье не могла не отразиться на позиции Чехословакии. 10 июня чешское правительство согласилось принять требования Гейнлейна за основу для переговоров.

Боннэ и Даладье снова занялись Испанией. В начале июня у Боннэ было длительное совещание с бывшим премьером Фланденом. После этого Фланден выступил с весьма многозначительным заявлением: «Война в Испании, – сказал он,—является величайшей угрозой для мирной жизни Франции»; и: «политика, направленная против Франко, противоречит французским интересам и диктуется Москвой». В заключение Фланден воскликнул: «Французский народ не позволит Народному фронту, причинившему уже столько бедствий, прибавить к ним еще ужасы войны».

Два дня спустя Даладье отдал приказ окончательно закрыть франко-испанскую границу. Была установлена полная блокада республиканской Испании. На заседании исполнительного комитета своей партии Даладье заявил: «Мы будем попрежнему придерживаться метода невмешательства, поскольку мы хотим, чтобы судьба Испании решалась самими испанцами».

Между тем, войска республиканцев, сдерживая напор мятежников, форсировали Эбро и перешли в тщательно подготовленное контрнаступление. Один из радикальных депутатов утверждал, что когда Жорж Боннэ узнал об этом блестящем успехе республиканцев, он чуть не заболел от ярости.

В течение нескольких дней июня проблемы Испании и Чехословакии уступили место на первых страницах газет другому – более мирному – событию. Ожидался визит английского короля и королевы в Париж. Город Света надел свой самый пышный наряд. Он был украшен флагами и сверкал яркими красками. Сотни тысяч зрителей со смешанным чувством гордости и любопытства толпились на улицах, чтобы приветствовать гостей. Но министра внутренних дел Альбера Сарро интересовала не столько торжественная встреча, сколько вопрос о мерах безопасности, которые надлежало принять. Бедняга не забыл про марсельские убийства. Он распорядился произвести тысячи арестов, преимущественно среди немецких и итальянских эмигрантов-антифашистов. Когда король Георг и королева Елизавета проезжали по ярко разукрашенным улицам Парижа, взорам королевской четы представились десятки тысяч солдат и полицейских и сотни тысяч добрых парижан. Но население не могло лицезреть высокопоставленных гостей, так как их заслоняла непроницаемая стена вооруженной охраны.

Парады, торжества и великолепные приемы следовали один за другим. Наиболее пышный банкет был устроен на Кэ д'Орсэ. Сбылась мечта Одетты Боннэ: она принимала у себя в гостях королевскую чету. Но за этой яркой завесой празднеств и банкетов шли обычной чередой политические будни. На той же неделе Даладье и Боннэ, встретившись с Чемберленом и Галифаксом, договорились о кандидатуре того человека, которому предстояло сыграть в Праге роль посредника между правительством суверенной Чехословакии и оппозиционной группой Гейнлейна, явно руководимой извне. Английские министры предложили кандидатуру лорда Уолтера Ренсимена. Он был известен своими прогерманскими взглядами. Во время первой мировой войны он входил в либеральное правительство Асквита. Богатый промышленник, лорд Ренсимен был тесно связан с германскими магнатами. Очевидно, эти обстоятельства и побудили Чемберлена остановить на нем свой выбор.

События нарастали. Гитлер отдал приказ о мобилизации более полутора миллионов человек, причем они были призваны на срок не менее трех месяцев.

Около полумиллиона немцев были буквально подняты с постели и за одну ночь переброшены к западной границе Франции. Они понадобились для того, чтобы ускорить строительство «Западной стены», или так называемой «линии Зигфрида». Национал-социалистская пресса уделяла подчеркнутое внимание этой мобилизации и фортификационным работам, проводимым лихорадочными темпами. «Война нервов» была в полном разгаре. Чем же ответила на это Франция? Мобилизацией? Нет, – речью Даладье.

21 августа премьер выступил по радио. Его речь менее всего могла успокоить чехов. В ней не было ни слова, которое могло бы ободрить чешский народ, внушить ему мужество в его тяжелом испытании. Он произнес роковые слова: «Как все ветераны войны, я готов пойти на все, лишь бы только предотвратить гибель европейской цивилизации». Разумеется, эти слова менее всего могли ослабить угрозу агрессии.

Эта радиоречь Даладье явилась поворотным пунктом также и во внутренней политике Франции. Она знаменовала полный разрыв Даладье с левыми. Даладье говорил в своей речи о том, как страдает деловая жизнь страны, какие жертвы несут средние слои, и, наконец, обратившись к рабочим, он категорически заявил: «Франция должна снова взяться за работу».

Он разъяснил, что означает эта загадочная фраза: уничтожение в самой основе недавних социальных реформ и 40-часовой рабочей недели. Он призывал покончить с этим драгоценным завоеванием французских рабочих. Отныне Франция должна будет работать 48 часов в неделю, а если необходимо, то и больше. Сверхурочная работа, подчеркнул Даладье, не может более оплачиваться «по нынешним раздутым расценкам» и не может быть поставлена в зависимость «от пустых формальностей».

Даладье занимал пост вице-премьера в правительстве Блюма, которое ввело 40-часовую неделю. Теперь же он примкнул к хору французских реакционеров, вопивших, что социальное законодательство Народного фронта нанесло непоправимый ущерб французской промышленности. Даладье хорошо усвоил излюбленную теорию промышленных дельцов: если капиталистам предлагают внести свой вклад в дело быстрейшего вооружения Франции, то им должен быть обеспечен высокий процент прибыли. Он закрывал глаза на саботаж, который они практиковали. Как раз в это время Конфедерация профсоюзов составила весьма детально разработанный меморандум, доводы которого звучали более чем убедительно. В нем приводились данные, свидетельствовавшие о том, что предприниматели прибегали ко всяким ухищрениям, чтобы доказать, что национализация военных заводов уменьшила их производительность. После того как производство вооружения перешло под контроль государства, большинство прежних владельцев и директоров остались во главе предприятий. Никто из них по-настоящему не заботился о том, чтобы повысить производительность на их предприятиях. А между тем у Даладье не нашлось по их адресу ни одного слова критики. Он не проронил ни слова о хаосе и дезорганизации, царивших, в особенности, на авиационных заводах, где у рабочих целые дни и недели бывал простой из-за того, что без конца переделывались чертежи. Он не проронил ни слова о неуклонном наступлении «200 семейств» на курс франка, ни о их потворстве диктаторам.