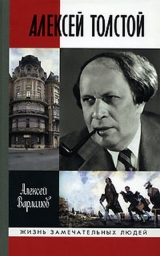

Текст книги "Алексей Толстой. Красный шут."

Автор книги: Алексей Варламов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 19 страниц)

В этом рассказе много несуразностей (вроде того, что Толстой отбил невесту у сына), но в любом случае влюбленный граф, несмотря на иронию Микитенко (в 1938 году расстрелянного), выглядит здесь очень трогательно и человечно.

Значит ли все это, что знаменитый, богатый писатель просто купил себе молодую жену и одел ее, как куклу, в заграничные тряпки? Так, да не так. Людмила Ильинична и в самом деле вдохнула в него жизнь и заставила позабыть о любовных неудачах, он был ей искренне благодарен, а она после унизительной советской нищеты, после жизни с неудачником радовалась, как девочка, и радовала своей радостью его. Она сыграла ту роль, которая от нее требовалась, послужила источником вдохновения, и черты ее современники угадывали в образе Екатерины из романа о Петре: «Круглый, крепкий, как литой, веселый Алексей Николаевич любовался Екатериной. Опыт и любовь немолодого, но не состарившегося человека выражена в третьей части “Петра I”, – писал Шкловский. Он, правда, так и не смог вопреки обещаниям зачать с ней ребенка, но в остальном подарил ей все.

«Мика, в вас – живой женщине (обожаемой от лесных глаз до пальчиков на ногах) – я слышу эту гармонию, эту дивную музыку жизни. Вы должны это знать и в себе развивать. Вы скажете: я вас порчу? Нет. Человек должен знать свой путь. Люди должны стать прекрасны. Мы создаем для этого все условия, все предпосылки… Пусть это называется неуклюжим, книжным словом – социалистическое строительство… Но это и есть начало, первая зеленоватая (еще не румяная) заря нового мира, где будет жить прекрасный человек…

Мика, обожаемая, сердце мое… Мне очень вас жалко, вашего смятения. Я протягиваю вам твердую руку. Будем мужественны, найдем в себе силы – идти туда, в это будущее. Только для этого стоит жить… Мика, меня ужасно взволновало, когда вы пели (у Шишкова) “Я помню чудное мгновение…” Но у Пушкина были только мечты, нереальные, как сон… А мы уже ступаем по реальной земле будущего».

Написано так, как если бы его копия была адресована в ЦК, чтобы все знали о марксистской подоплеке последней любви Алексея Толстого. По сравнению с тютчевским «о, как убийственно мы любим» налицо полная деградация человеческих чувств. Зато вопросы с оформлением брака решались несколько проще, и никаких конфликтов с эпохой и общественным мнением.

«Мики, ты должна стать государственной женщиной. Мики, теперь вся Москва знает, что ты моя будущая жена: – я сказал об этом вчера в ЦК партии. (Так было нужно.) Мики, не сердись, я не ускоряю событий. Может быть, мое восприятие времени (темпы) слишком стремительны для твоей тихой, нежной, милой, чистой, до слез обожаемой души. Но я действую разумно. Мики, – или ты, или отчаяние, когда остается грызть подушку… Мне кажется, что мой мозг способен создать очень крупные и значительные вещи».

Снова звучит, как прямая апелляция в партком. Или лучше сказать, объяснительная записка.

«У Фауста штучки с омоложением не удались, потому что сам Гете жил в маленьком мещанском Веймаре и был одинок, как демон на пепелище, и любовь его к Маргарите была лишь великая и бренная горечь от соприкосновения с жизнью, и он, разрушив жизнь, умчался на черном коне, в тоске и отчаянии, в страну теней и там пил высохшими губами неутоляющий напиток…

Мики, теперь иное – сама жизнь развертывает передо мной головокружительную перспективу реальных возможностей. Не одиночество, но переизбыток жизни, связанный со всем моим существом. И ты, любовь и жизнь, стучишься в дверь. Идем. Идем, Мики».

Почти что «Мастер и Маргарита» в исполнении Алексея Толстого. Если учесть, что за полтора года до этого Марианна Толстая встретилась в санатории «Узкое» под Москвой с генералом Евгением Александровичем Шиловским, первым мужем Елены Сергеевны Булгаковой, и спустя некоторое время вышла за Шиловского замуж10, и Толстой с Булгаковым таким образом отдаленно породнились, то эта параллель не покажется особенно натянутой.

Проза же была в том, что Толстому и Крандиевской нужно было поделить нажитое за годы совместной жизни имущество. Покуда Толстой вместе с молодой женой проводил медовый месяц на водах, Наталья Васильевна побывала в Детском и вывезла из дома все, что сочла нужным. Увидев наполовину разгромленный дом, граф опешил и стал требовать, чтобы жена вернула столовый сервиз, ковры, мебель, люстры, а главное картины, без которых он не может работать.

Графиня отвечала:

«Я считала себя вправе проявить инициативу в выборе вещей, сохранив за тобой те вещи, о которых ты писал.

Я считала бы, что обратная перевозка вещей в Детское поставит нас обоих и в особенности тебя в смешное положение. Тем не менее если ты пожелаешь, то я без всяких возражений предоставлю тебе право взять у меня все, что ты захочешь.

Но я решительно отказываюсь от каких-либо хлопот по доставке тебе вещей обратно в Детское».

Но делить приходилось не только вещи, делили и людей, старух царскосельского дома.

«Я считаю необходимым поделить так: бабушку Крандиевскую – мне, Юлию Ивановну – тебе», – предложил Толстой Крандиевской 23 ноября 1935 года.

О третьей старухе – Марии Леонтьевне Тургеневой – ни слова…

«Непостижимо равнодушие семьи к ее судьбе. Эта безучастность кажется мне сейчас страшнее жестокости. Тетя Маша много сделала в свое время для отца, воспитывала маленькую Марианну, когда отец был в эмиграции. Правда, старушке вменялось в вину, что в годы революции сожгла какие-то письма Тургеневых. Но это, по-моему, не может ничего оправдать. Судьба тети Маши на совести у всех членов нашей семьи»…«Она умерла в 1939 году в ленинградской больнице имени Мечникова, всеми покинутая и заброшенная», – писал Дмитрий Толстой.

Глава пятнадцатая

Миссия

Слухи о переменах в личной жизни Толстого докатились и до заграницы. Отпросившийся у Сталина за границу и проживавший с советским паспортом в Париже член Союза советских писателей Евгений Замятин интересовался у Толстого: «Дорогой товарищ-греховодник, ты что это там начудесил, а? Тебя тут по всем заграницам женят, и всяк по-своему: кто на балерине Улановой, кто на семнадцатилетней секретарше, кто на Тимоше (жена Замятина). Это дым, а где огонь и какое у него крещеное имя? Не грех бы написать».

В той роли, которую играл Замятин за границей, много неясного. Писатель Юрий Давыдов в своем романе «Бестселлер» высказывает предположение, что дом Замятина был местом, где происходила вербовка просоветски настроенных людей, и Алексей Толстой имел к этому самое непосредственное отношение.

«В доме 14, rue Raffet, который Бурцев называет “советским”, эти агенты имеют одну из главных явок. В этом же доме живет писатель Замятин, находящийся в постоянных сношениях с чекистами. На квартире Замятина устраивает свидания с нужными ему людьми граф Толстой. Алексей Н. Толстой командирован в Париж с заданием ГПУ. Замятин возил Толстого на виллу Крымова, которого посещают и другие советские агенты, в том числе писатель Илья Эренбург, журналист Михаил Кольцов».

Документальных подтверждений этому предположению нет. Спецслужбы своих агентов не раскрывают. И разумеется, ничего не писал о своих связях с НКВД Эренбург, но трудно предположить, чтобы этих связей не было и все конгрессы в защиту мира, в которых участвовали советские писатели, проходили без ведома ведомства Ягоды—Ежова—Берии.

Что касается Толстого, то одна из эмигрантских газет писала: «Бывший граф Толстой, подававший надежды стать неплохим писателем, ныне гнусный лакей на службе ГПУ, занимался вербовкой наших сотрудников у самого подъезда нашей редакции».

Это в чистом виде пропаганда наоборот; разумеется, так вульгарно Толстой не работал, но в любом случае поездки рабоче-крестьянского графа за границу начиная с 1935 года стали более частыми, и его имя вновь замелькало в письмах и мемуарах писателей русского Зарубежья в самом скандальном контексте. Однако при этом относились к Толстому в эмиграции по-разному.

«Когда А.Толстой приезжает в Париж, Анненков с ним пьет коньяк, беседует, хотя знаком вполне с моральным обликом Алешки Толстого; он почему-то везет «графа на своей машине к Вл. Крымову, – возмущался в своей книге “Елисейские поля” Вл. Яновский. – То же с Эренбургом, с мерзавцем, который в продолжение десятилетия обманывал и соблазнял французских интеллектуалов, рассказывая им про сталинский рай, хотя сам валялся в истерике, когда его вызывали на очередную побывку в Москву».

Яновский и Крымова, и Анненкова безусловно осуждал, а между тем именно эти два человека, писатель и художник, с которыми встречался Алексей Толстой в Париже, оставили о нем крайне любопытные мемуары, которые по-новому освещают фигуру красного графа и его роль в советской литературе, а также его взгляды на советскую жизнь.

«…Алексей Толстой не интересовался политической судьбой своей родины, он не стремился стать официальным пропагандистом марксизма-ленинизма… Весельчак, он просто хотел вернуться к беззаботной жизни, обильной и спокойной. Жизнь за границей, жизнь эмигранта не отвечала таким желаниям, несмотря даже на успех его пьесы в Париже и на другие возможные успехи в дальнейшем… Я вновь встретился с Толстым в 1937 году, в Париже, куда он приехал на несколько дней в качестве знатного советского туриста, “советского графа”. Мы провели несколько часов с глазу на глаз.

– Пойми меня, – говорил он, – я иногда чувствую, что испытал на нашей дорогой родине какую-то психологическую или, скорее, патологическую деформацию. Но знаешь ли ты, что люди, родившиеся там в 1917 году, год знаменитого Октября, и которым теперь исполнилось двадцать лет, для них это отнюдь не “деформация”, а самая естественная “формация”: советская формация…

Я циник, – продолжал он, – мне на все наплевать! Я – простой смертный, который хочет жить, хорошо жить, и все тут. Мое литературное творчество? Мне и на него наплевать! Нужно писать пропагандные пьесы? Черт с ним, я и их напишу! Но только это не так легко, как можно подумать. Нужно склеивать столько различных нюансов! Я написал моего “Азефа”, и он провалился в дыру. Я написал “Петра Первого”, и он тоже попал в ту же западню. Пока я писал его, видишь ли, “отец народов” пересмотрел историю России. Петр Великий стал без моего ведома “пролетарским царем” и прототипом нашего Иосифа!

Я переписал заново, в согласии с открытиями партии, а теперь я готовлю третью и, надеюсь, последнюю вариацию этой вещи, так как вторая вариация тоже не удовлетворила нашего Иосифа. Я уже вижу передо мной всех Иванов Грозных и прочих Распутиных реабилитированными, ставшими марксистами и прославленными. Мне наплевать! Эта гимнастика меня даже забавляет! Приходится, действительно, быть акробатом. Мишка Шолохов, Сашка Фадеев, Илья Эренбрюки – все они акробаты. Но они – не графы. А я – граф, черт подери! И наша знать (чтоб ей лопнуть!) сумела дать слишком мало акробатов! Понял?

Моя доля очень трудна…

– Что это? Исповедь или болтовня? – спросил я.

– Понимай как хочешь, – ответил Толстой».

И в самом деле, понимай как хочешь. Но скорей всего Толстой был искренен, хотя и неосторожен и болтлив, и наверняка этот разговор происходил по пьяному делу, да и Анненков, воспроизводя его много лет спустя, мог что-то напутать. Одно не подлежит сомнению: графство, титул свой – вот что более всего с годами ценил Алексей Толстой, с чем никогда не шутил и презирал всех этих мишек, сашек и илюшек с той неподдельной барской спесью, что и заставила Анненкова назвать его не красным, не советским, не пролетарским, а неподдельным графом. Что-то вроде принцессы на горошине. Не было на тот момент ни одного аристократа в русской литературе. Ни по эту сторону границы, ни по ту. Толстой таким образом находился за своей границей, в рубежах собственного графства. Это и был его принцип, а остальные – побоку.

Только кому такой странный суверенитет и это своеобразное высокомерие могли понравиться? Высланный в 1922 году из Советской России, писатель Михаил Осоргин писал А.С. Буткевичу: «Я считаю большим мастером, конечно, Ал. Толстого, хотя он некультурный человек. Знаю его, мы были друзьями и на “ты”… Разве может Алексей Толстой представлять новую Россию? Он беспринципнейший человек».

И людей, так считавших, было большинство. Толстого полагалось презирать. Исключение, кроме Крымова и Анненкова, составлял разве что как всегда мысливший очень независимо Федор Степун: «В последний раз я видел автора “Петра” (несмотря на правильные возражения академика Платонова, все же замечательная вещь, которую Толстой никогда не написал бы в Берлине) в Париже в 1937 году на представлении “Анны Карениной”. Самоуверенной осанистости в нем было много меньше, чем раньше; волосы заметно поредели; но главное изменение было в глазах, в которых мелькал неожиданный для меня в Толстом страх перед жизнью. На нем был костюм табачного цвета, живо напоминавший гороховое пальто царских охранников. Несмотря на эту ассоциацию, мы встретились по-приятельски.

То, что я пожал руку Толстому, вызвало не только сильный, но даже бурный протест у одного из наиболее идейных и твердых парижских эсеров. “Если оправдывать Толстого, – говорил он мне через несколько дней в редакции «Современных записок», – выступающего в России с требованием смертной казни, а в Англии с требованием свободы печати, то кого же в мире можно еще обвинять?”

Как я ни пытался объяснить моему строгому судье, что отказ от предъявления человеку каких-либо нравственных обвинений решительно не имеет ничего общего с его оправданием (скорее уж наоборот), он этого понять не мог и не без труда протянул мне на прощание свою честную демократическую руку».

Этим эсером мог быть, скорей всего, М.В. Вишняк. А Толстой, как и четырнадцать лет назад, вольно или невольно вносил в эмиграцию смуту и раздор. Осенью 1936 года Марк Алданов сообщал Амфитеатрову (тому самому Амфитеатрову, которому много лет назад нахваливал юного Толстого Горький): «Кстати, об Алешке. Месяца два тому назад Бунин и я зашли вечером в кафе “Вебер” – и наткнулись на самого А.Н. Толстого (с его новой женой). Он нас увидел издали и послал записку. Бунин, суди его Бог, возобновил знакомство, а я нет – и думаю, что поступил правильно. Мы с Алексеем Толстым были когда-то на “ты” и три года прожили в Париже, встречаясь каждый день. Не спорю, что меня встреча с ним (то есть на расстоянии 10 метров) после пятнадцати лет взволновала. Но говорить с ним мне было бы очень тяжело, и я воздержался: остался у своего столика. Он Бунина спрашивает: “Что же, Марк меня считает подлецом?” Бунин отвечал: “Что ты, что ты!” Так я с новой женой Алешки и не познакомился. Об этом инциденте было здесь немало разговоров. Но, разумеется, это никак не для печати. Кажется, Бунин сожалеет, что не поступил, как я».

Упоминание молодой жены Толстого не случайно. Людмила Ильинична сопровождала мужа везде. Вероятно, это было чем-то вроде одной из статей негласного брачного контракта (Крандиевскую Толстой не взял за рубеж ни разу), но примечательно, что когда в июне 1937 года была арестована Наталья Сац, один из вопросов, который задавал ей следователь, касался подозрительно часто путешествующей по миру Людмилы Ильиничны Толстой, и имя ее упоминалось в одном ряду с Михаилом Кольцовым. Последствий этот интерес ни для Толстого, ни для его молодой жены не имел, но косвенно все это свидетельствует о непрочности толстовского семейного счастья.

Еще одним доказательством зыбкости Толстого стало письмо члена Политбюро ЦК А.А. Андреева Сталину по поводу внесенного в ЦК списка писателей, представленных к награждению государственными наградами.

«В распоряжении НКВД имеются компрометирующие в той или иной степени материалы на следующих писателей…», – писал Андреев, а дальше следовал список, в котором значился и Алексей Толстой. Сопровождалось это все, впрочем, припиской: «Необходимо отметить, что ничего нового, неизвестного до этого ЦК ВКП (б) эти материалы не дают»11.

Орден Толстому вручили, и не однажды, но компромат на него имелся, и в последний раз всплыл уже в самом конце его жизни, о чем речь еще пойдет. А что касается Марка Алданова, то он вообще очень недобро смотрел на Толстого, блестящий вид которого мозолил глаза обнищавшим русским писателям, и об оборотной стороне его богатства не задумывался. «Эмиграция нигде не в моде (также и эмигранты немецкие, австрийские и другие, Генрих Манн, по слухам, бедствует). Советские же писатели процветают. Алешка Толстой имеет в СССР миллионный доход и, как говорят, считается “фаворитом” на Нобелевскую премию этого года!» – писал он Амфитеатрову.

«Эмигрантство есть драма и школа смирения, – как будто отвечая ему, писал Борис Зайцев. – Это разговор длинный, отдельный. Драму свою эмигрант-литератор знает. Но вот речь зашла о российских собратьях, о воспоминаниях, о чужих судьбах. Могут спросить – как же относится здешний писатель к ремеслу своему в России: жалеет ли, что с Толстым не поехал, завидует ли дачам, автомобилям и тысячам?

Ответ простой (за себя): не жалеет. Каждый живет, как ему следует. “Сии на конях, сии на колесницах, а мы именем Господа Бога нашего”. Одни банкиры и миллионеры, а другие пешочком или в метро. И без вилл. Это ничего. Зато вольны. О чем хочется писать – пишут. Что любят, того не боятся любить. Какой образ художника получили в рождении, какой дар у кого есть, тот и стараются пронести до могилы. В меру сил приумножить. А богатство, успех… Нет, зависти нет.

Есть другое. За многое мы жалеем собратьев наших. Жалостью не высокомерною, а человеческой. Мы желаем им хартию вольности, желаем тем из них, кто художники, а не дельцы, чтобы их художество могло процветать свободно. Чтобы страшный склад жизни не уродовал человека. Чтобы голоса стали людскими, а не граммофонными. Чтобы они ничего не боялись».

С Толстым в Париже Зайцев не встречался, не стремился, да и Толстой не испытывал желания видеть человека, с которым когда-то они были по-своему близки. Зайцев так и остался, по меркам графа, незначительной фигурой в мире литературы, а Толстой работал по-крупному. Его уровень – это Бунин, Куприн.

О встрече Толстого с первым нобелевским лауреатом, с кем не виделся он до этого четырнадцать лет и кто единственный в эмиграции мог поспорить с ним своими успехами и признанием, писал не только Алданов, но и сам Бунин. И никакого сожаления не высказывал. Скорее наоборот. В феврале 1950 года он объяснял в письме к Андрею Седых суть своих отношений с Толстым:

«Когда я был “дружен” с Толстым, он был не только не хуже других (Горького, Андреева, Бальмонта, Брюсова и т. д.), но лучше – уже хотя бы потому, что был в сто раз откровеннее их. Это было до его возвращения в Москву. И на ты я был с ним только в последние месяцы его жизни в Париже.

А Марк Александрович гораздо дальше, – Марк Александрович человек на редкость щепетильный. И это было вполне понятно: столько было в Толстом талантливости и шарма!»

А дальше рассказывал уже сам Седых: «В моих записных книжках за 1936 год есть рассказ о случайной встрече И.А. Бунина и М.А. Алданова в Париже с А.Н. Толстым. Встретились в кафе на Монпарнасе. Произошла заминка. Наконец Бунин подошел к Толстому. Облобызались… Алданов, также очень друживший с автором “Петра Первого”, отказался подойти и подать ему руку. И поступил он, как показало дальнейшее, совершенно правильно.

Бунин просидел с Толстым весь вечер. “Алешка” расточал комплименты и звал вернуться в Москву.

– По твоим, брат, книгам учатся все молодые советские писатели… Да тебя примут с триумфом…

Бунин слушал, улыбался и, как всегда, когда не знал, как ответить, немного иронически говорил:

– Мерси, мерси!

Прошли две или три недели. В “Литературной газете” появились заграничные впечатления Алексея Толстого. Писал он примерно так: “Встретил случайно Бунина. Он был этой встрече рад. Боже, что стало с этим когда-то талантливым писателем! От него осталось только имя, какая-то кожура” и т. д.

Дальше следовали еще 20 строк в таком же духе12. Очень чувствительного Ивана Алексеевича эти впечатления не могли оставить равнодушным… Думаю, именно тогда и родилась у него мысль написать «Третьего Толстого», которую осуществил он только пятнадцать лет спустя. Но, как говорят французы, la vengeance est un plat que l’on mange froid (месть – это блюдо, которое надо есть холодным)».

Про холодное блюдо все правильно, но только «Третий Толстой» – никакая не месть. И то, что Бунин Толстому не отомстил, хотя мог бы (дневниковые записи Бунина о Толстом намного жестче мемуаров) – свидетельство не только широты его вкусов, но и благородства и просто любви, какой Бунин любил очень немногих – Льва Толстого, Чехова, отчасти Куприна.

«Особой нежностью пропитаны его высказывания об “Алешке” Толстом, ему он прощает многое, что не простил бы, пожалуй, никому, – писал А.Бахрах, автор книги “Бунин в халате”. – Ценил его не только как писателя, но отчасти и как человека, хоть и насквозь знал его проделки и измышления. “Что с Алешки взять”, – неоднократно говорил Бунин».

Описание их парижской встречи не исключение. В нем тоже сквозит нежность и снисхождение, хотя и мотив вербовки со стороны Толстого здесь присутствует, но вербовки очень искренней, простодушной:

«В последний раз я случайно встретился с ним в ноябре 1936 г., в Париже. Я сидел однажды вечером в большом людном кафе, он тоже оказался в нем, – зачем-то приехал в Париж, где не был со времени отъезда своего сперва в Берлин, потом в Москву, – издалека увидал меня и прислал мне с гарсоном клочок бумажки: “Иван, я здесь, хочешь видеть меня? А.Толстой”. Я встал и пошел в ту сторону, которую указал мне гарсон. Он тоже уже шел навстречу мне и, как только мы сошлись, тотчас закрякал своим столь знакомым мне смешком и забормотал: “Можно тебя поцеловать? Не боишься большевика?” – спросил он, вполне откровенно насмехаясь над своим большевизмом, и с такой же откровенностью, той же скороговоркой и продолжал разговор еще на ходу:

– Страшно рад видеть тебя и спешу тебе сказать, до каких же пор ты будешь тут сидеть, дожидаясь нищей старости? В Москве тебя с колоколами бы встретили, ты представить себе не можешь, как тебя любят, как тебя читают в России…

Я перебил, шутя:

– Как же это с колоколами, ведь они у вас запрещены.

Он забормотал сердито, но с горячей сердечностью:

– Не придирайся, пожалуйста, к словам. Ты и представить себе не можешь, как бы ты жил, ты знаешь, как я, например, живу? У меня целое поместье в Царском Селе, у меня три автомобиля… У меня такой набор драгоценных английских трубок, каких у самого английского короля нету… Ты что ж, воображаешь, что тебе на сто лет хватит твоей нобелевской премии?

Я поспешил переменить разговор, посидел с ним недолго, – меня ждали те, с кем я пришел в кафе, – он сказал, что завтра летит в Лондон, но позвонит мне утром, чтобы условиться о новой встрече, и не позвонил, – “в суматохе!” – и вышла эта встреча нашей последней».

Встреча была действительно последней, а вот письма между ними еще были, но о них Бунин не написал ни слова. Это право и свойство любого мемуариста писать о том, о чем человек считает нужным. Но само молчание здесь красноречивее любых слов, а полное отчаяния письмо, посланное Буниным Толстому в мае 1941 года, обязывало его быть благородным по отношению к человеку, которого так презирала и ненавидела большая часть эмиграции и немалая часть писателей в России.

«Алексей Николаевич, я в таком ужасном положении, в каком еще никогда не был, – стал совершенно нищ (не по своей вине) и погибаю с голоду вместе с больной Верой Николаевной.

У вас издавали немало моих книг, – помоги, пожалуйста, – не лично, конечно: может быть, Ваши государственные и прочие издательства, издававшие меня, заплатят мне за мои книги что-нибудь? Обратись к ним, если сочтешь возможным сделать что-нибудь для человека, все-таки сделавшего кое-что в русской литературе. При всей разности наших политических воззрений я все-таки всегда был беспристрастен в оценке современных русских писателей – отнеситесь и вы ко мне в этом смысле беспристрастно, человечно.

Желаю тебе всего доброго.

2 мая 1941 г. Ив. Бунин.

Я написал целую книгу рассказов, но где ж ее теперь издать?»

Толстой отреагировал мгновенно.

«Дорогой Иосиф Виссарионович, я получил открытку от писателя Ивана Алексеевича Бунина. Он пишет, что положение его ужасно, он голодает и просит помощи.

Неделей позже писатель Телешов также получил от него открытку, где Бунин говорит уже прямо: “Хочу домой”.

Мастерство Бунина для нашей литературы чрезвычайно важный пример – как нужно обращаться с русским языком, как нужно видеть предмет и пластически изображать его. Мы учимся у него мастерству слова, образности и реализму.

Бунину сейчас около семидесяти лет, но он еще полон сил, написал новую книгу рассказов. Насколько мне известно, в эмиграции он не занимался активной антисоветской политикой. Он держался особняком, в особенности после того, как получил Нобелевскую премию. В 1937 году я встретил его в Париже, он тогда же говорил, что его искусство здесь никому не нужно, его не читают, его книги расходятся в десятках экземпляров.

Дорогой Иосиф Виссарионович, обращаюсь к Вам с важным вопросом, волнующим многих советских писателей, – мог бы я ответить Бунину на его открытку, подав ему надежду на то, что возможно его возвращение на родину?

Если такую надежду подать ему будет нельзя, то не могло бы Советское правительство через наше посольство оказать ему материальную помощь. Книги Бунина не раз переиздавались Гослитиздатом.

С глубоким уважением и с любовью,

Алексей Толстой».

Трудно сказать, чего было больше в этом письме – тревоги за Бунина и желания ему помочь или радостного вскрика – ага, попался, запросил пощады, не выдержал! – и удовлетворения оттого, что мог выслужиться перед вождем в поимке крупного зверя. Но так или иначе Толстой в письме Сталину дал Бунину характеристику, рекомендацию, точно тот в партию собирался вступать. А Бунин меж тем о возвращении домой не просил, он лишь хотел получить причитавшиеся ему гонорары да, может быть, новую книгу издать (книгой этой были «Темные аллеи»), но Толстой, опираясь на открытку Телешову, торопил события.

Однако то, что не удалось с Буниным, удалось с Куприным, и к его возвращению Толстой приложил руку.

Ортодоксальный марксистский критик Александр Дымшиц, племянник Софьи Исааковны Дымшиц, хорошо знавший Толстого, встречавшийся с Куприным после его возвращения в СССР и решительно оспаривавший популярную (и скорее всего, гораздо более достоверную) версию о том, что Куприн был невменяем и не соображал, куда его везут, писал в своих мемуарах «Звенья памяти», опубликованных в 1966 году в журнале «Знамя»: «Разум у Куприна был совершенно ясный, ум живой. Он острил, улыбался, вспоминая былое… В разговоре со мной Куприн говорил о радости встречи с родиной, о трудных судьбах той части эмиграции, которая, отойдя от “белой идеи”, еще не решалась вернуться в Россию. Куприн заметил, что сам он долго колебался, но внял советам Алексея Толстого и твердо решил ехать домой. О Толстом он сказал с нежностью: “Спасибо Алеше – похлопотал за меня”».

Так, во второй половине тридцатых годов Алексей Толстой стал не просто одним из самых крупных русских писателей, а после смерти Горького писателем номер один, но и особо доверенным лицом, человеком, которому поручались самые щекотливые задания. Он выступал на международных конгрессах, был во Франции, в Англии и даже во время гражданской войны в Испании. И пожалуй, не было такого писателя, который мог с ним в этой роли сравняться. Шолохов никуда ездить не любил, Пастернак побывал единственный раз на конгрессе в Париже в 1935 году и больше не выезжал, Булгакова не пускали, Симонов был еще очень молод. Разве что Эренбург, с которым Толстой когда-то жестоко поссорился, а теперь примирился и мирно путешествовал по дорогам старой Европы. Но как писатель Эренбург был все же мельче Толстого. В своих воспоминаниях он не раз давал понять, что его положение было отчаянным и в любой момент его могли схватить, как хватали многих из тех, кто был рядом с ним. Толстой по сравнению с ним казался неуязвимым – царедворец, «особа, приближенная к императору».

И позволялось ему то, чего не позволялось другим. А между тем был в эти годы в судьбе красного графа момент, когда жизнь его висела на волоске и не то что лишних долларов и заграницы, а свободы ему было не видать.

В дневнике Натана Эйдельмана есть запись: «А. Толстого хотели брать. Он сказал – “месяц у меня есть?” Месяц был: написал “Хлеб”».

Разумеется, это миф, слух, литературная байка из серии «писатели шутят». «Хлеб» не был написан так быстро, Толстой работал над этой книгой два года, но именно эта повесть не только окончательно легализовала красного графа и сподвигла Молотова публично произнести на всю страну фразу, с которой началось наше повествование о Толстом («Кто не знает, что это бывший граф Толстой! А теперь? Теперь он товарищ Толстой, один из лучших и самых популярных писателей земли советской – товарищ А.Н. Толстой»), – эта книга его спасла.

За словами Молотова стоял Сталин, с которым Толстой был знаком с начала тридцатых и которого, по словам Дмитрия Толстого, боялся до дрожи. И было отчего. Сначала белая эмиграция, потом сменовеховство, которого Сталин не любил и последовательно отстрелял в 1937-м всех приехавших возрождать империю и вбивать гвозди в разрушенный революцией корабль, потом дружба с Ягодой и Крючковым, поездка на канал – все это были слишком серьезные минусы в толстовской анкете. Сажали и не за такое. Да плюс еще страсть к роскоши, которую аскетичный Сталин в своих подданных высмеивал и, согласно одной из легенд об Алексее Толстом, однажды, после того, как наш писатель велел установить у себя вывезенный из Польши фонтан, вызвал его в Кремль, заставил долго себя ждать и Бог весть чего только не передумать, а потом, выйдя из-за ширмы, изрек одну только фразу: «Стыдно, граф»– и скрылся.

Но главное даже не это. Не фонтаны, не «Смена вех», не эмиграция и статьи против революции, не паркет и даже не Беломорканал. Главное – страшная ошибка, допущенная в романе «Восемнадцатый год», ошибка, которую Толстой осознал только несколько лет спустя.

Вспомним еще раз: «Докладчик кончил. Сидящие – кто опустил голову, кто обхватил ее руками. Председательствующий передвинул ладонь выше на голый череп и написал записочку, подчеркнув одно слово три раза, так что перо вонзилось в бумагу. Перебросил записочку третьему слева, поблескивающему стеклами пенсне.