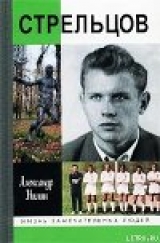

Текст книги "Стрельцов. Человек без локтей"

Автор книги: Александр Нилин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 34 страниц)

Александр Павлович Нилин

Стрельцов. Человек без локтей

Издательство и автор благодарят всех фотомастеров, работы которых вошли в книгу, а также родственников Э. А. Стрельцова за предоставленные изобразительные материалы.

ОТ РЕДАКЦИИ

Выпуская в Свет книгу Александра Нилина об Эдуарде Стрельцове в серии «Жизнь замечательных людей», издательство «Молодая гвардия» преследовало две основных цели: во-первых, познакомить читателя с драматической жизнью великого футболиста, в судьбе которого с необыкновенной отчетливостью отразился весь драматизм нашей эпохи (скажем даже, нашей истории), а во-вторых, расширить жанровые рамки серии «ЖЗЛ», добавить в ее палитру новые краски. Предлагаемая вниманию читателя книга не вполне обычна. Прежде всего тем, что перед нами не привычное научно-биографическое исследование и даже не художественное повествование, но биографическо-мемуарный взгляд очевидца – и больше того, участника многих из описываемых им событий – на человека, чьи жизнь и творчество (именно творчество, пускай и выраженное на футбольном газоне!) потрясли чувства без преувеличения миллионов наших соотечественников.

«Нерв затеянного мною повествования, – пишет автор, – в том, прежде всего, что сам я видел, слышал, почувствовал в момент разговора или ощутил, понял позднее, когда воспоминания не отпускали меня от себя». Конечно, это вносит в рассказ несомненный элемент субъективности. Но автор и не собирается скрывать главную особенность своей книги. Чувство личной сопричастности ко всему, что происходило со Стрельцовым и вокруг Стрельцова, дает ему возможность увидеть жизнь страны во всем ее многообразии, отнюдь не замкнутом границами футбольного поля. Автор рассуждает о времени, в котором довелось жить его великому современнику, а также о времени, в котором тот оставил нас жить после своего ухода. А потому героями повествования естественным образом становятся и сам автор, лично знавший Стрельцова, и читатель книги, видевший игру торпедовского центрфорварда с трибуны стадиона или хотя бы на редких кадрах кинохроники.

Но при всей нескрываемой субъективности повествования книга А. П. Нилина строго документирована. Автор раскрывает малоизвестные страницы жизни своего героя, его быта – как на свободе, так и в заключении, куда Стрельцов попал силой обстоятельств, а может быть, и чьей-то злой волей, рассказывает о подробностях – иногда весьма нелицеприятных – его взаимоотношений с женами, матерью, детьми, друзьями, случайными знакомыми. В книге использованы письма из архива семьи Стрельцова – кстати говоря, впервые опубликованные автором, а также мемуары, многочисленные свидетельства современников. Особо следует сказать о редчайших фотографиях, представленных в книге, – многие из них читатель увидит впервые.

Страницы книги, посвященные описанию знаменитых стрельцовских матчей, забитым им голам (болельщики со стажем помнят их до сих пор), несомненно, удовлетворят самого взыскательного футбольного гурмана. И все же книга – не только и не просто о великом футболисте. Автор задается вопросом: в чем феномен Стрельцова, какое место сумел он занять в нашем сознании, в нашей жизни, в нашей истории? И почему так произошло? Ответ на эти вопросы – надеемся – и предстоит дать читателю по прочтении книги.

БРОНЗА И ЧЕРНИЛА

Уже в двухтысячном году, когда все изваяния ему высились, турниры, ему посвященные, регулярно проводились, имя стадиону присвоили, когда все связанное с его памятью и высочайшим признанием футбольных заслуг легализовалось, даже канонизировалось и – чего уж от своих скрывать – оказенилось, опошлилось аляповатой мемориальностью, меня вдруг несказанно растрогала одна картинка. Точнее, подпись под нею…

Вырезанная из иллюстрированного журнала фотография была пришпилена на стене возле зеркала в крошечном кабинетике за кулисами торпедовского стадиона. И под снимком, изображавшим смущенную улыбку на знаменитом лице, рукой дамы, хозяйки кабинета, сделана была чернильная подпись: СТРЕЛЬЦОВ ЭДИК…

Может быть, только для того, чтобы попытаться объяснить, что же меня растрогало в этом, я и засел за книгу, жанр которой готов посчитать развернутым комментарием к той рукописной подписи…

А эпиграфом к затеянной работе я беру слова, изреченные героем повествования в не слишком частой для него ситуации, когда он разговорился в автобусе, везущем куда-то футбольных ветеранов, – и нетерпеливый пассажир перебил Стрельцова некорректным вопросом: быль ли то, о чем он сейчас говорит?

Рассказчик рассердился: «Какая на х… быль? Это – правда!»

* * *

В какой, назовите, из мировых столиц стоят памятники сразу трем футболистам? (И раз уж процесс, как говаривал наш недавний руководитель, пошел, то вряд ли есть сомнения в том, что ряд изваяний людям этого цеха продолжится.) Несколько удивляет, правда, что памятники Игрокам возникли во времена, когда все неравнодушное к футболу население страны посвятило себя критике положения дел в нем.

Замечу, кстати (или, пожалуй, некстати), что сегодня к бедам страны можно бы присоединить и пугающую малочисленность всенародно уважаемых людей – не истерически непомерно популярных от искусственной растиражированности и не кликушески боготворимых на выжженной зомбированием почве, а именно уважаемых – спокойно, без воплей и скандирования с приплясыванием – за нечто настоящее и вызывающих долгий интерес непрерывностью судьбы.

Памятнику, если он не в кладбищенской ограде, суждено бывает стать опорой для взгляда в городском ландшафте.

И закрадывается подозрение, что фигурами футболистов в рекламном – отчасти – градостроительстве отдается дань инерции (или это все же чья-то воля?) упрощать сегодняшнюю жизнь до глянцевых истин, когда в миг торжества всего общедоступного заведомо отдается предпочтение расхожей славе перед величием понятного лишь самостоятельно мыслящим…

Однако до такой ли уж степени Москва исключительно футбольный город, чтобы ставить памятники замечательным или несравненным Игрокам – и только?

А все дело, я думаю, в том, что ни в одной стране, кроме нашей, драматизм истории не выражался так отчетливо в судьбах футболистов. И не отливался столь естественно в бронзе их памятников.

В изображениях Николая Старостина, Яшина и Стрельцова – вне зависимости от ценности усилий ваятеля – пожалуй, вся наша история: с лагерями, со Сталиным, с выпивками, с высшими правительственными наградами, со всеобщим обожанием, не исключающим временами глухого равнодушия к жизни былых кумиров нации, с надрывными похоронами и посмертной, в отдельных случаях, славой, возвышающей нас разбуженностью памяти.

Из всех послуживших изваяниям натур Эдуард наиболее точно – что на работе скульптора сказалось, к сожалению, минимально – выразил особенности национального характера в его фольклорном преломлении.

Но памятник (в том числе и футболисту) – идеологический, прежде всего, заказ.

Невнятность для большинства населения послесоветской идеологии и опасное (как всякое незнание) отсутствие интереса молодой части общества к идеологии вчерашней затрудняют восприятие самого факта памятника Эдику – а их, между прочим, в Москве целых два (в то время как у Льва Яшина официально только один: второе изваяние – на стадионе «Динамо» – из-за налоговых, как мне говорили, страшилок именуется как-то иначе).

Для нас же – старожилов, способных все-таки кое-что и упомнить – памятник опальному на протяжении всей футбольной карьеры Стрельцову – прямой вызов ортодоксальности советских времен.

Тем не менее я бы не торопился считать установление памятников хэппи-эндом.

Пожалуй, явление нам Стрельцова в бронзе и разрешает обращение к жизни, прожитой им, с той строгостью, какая может разрушить миф о нем…

Обманчивая близость хэппи-энда, на мой взгляд, всполошила стрельцовских биографов: обретший официальный статус вечный штрафник возводился в тот же ранг, что и скучно канонизированный Яшин. Драматургия увлекательного и словно специально заданного противопоставления исчезала на глазах. Вот и спешат нарушить наступившее равновесие.

Я догадываюсь, что выгляжу эгоистически и ревниво пристрастным к тем, кто в новейших версиях судьбы Эдуарда Стрельцова задерживается с максимальной обстоятельностью не на его футболе, а на жестокости властей, настоявших на непомерности наказания.

Но не сложилось бы у потомков впечатления, что, не случись со Стрельцовым несчастья, слава его была бы гораздо меньшей. А это, согласитесь, обидно для футбола.

Тем более что документальных съемок стрельцовской игры почти не сохранилось: до смешного куцые кадры кинохроники. Ныне давно уже преуспевающий Лев Никитич Гущин – главный в прошлом редактор «МК», «Огонька» и шеф разных других изданий – в бытность свою молодым и безденежным технологом, владельцем любительской камеры, мечтал запечатлеть все победы Эдуарда, но на узкую пленку средств не хватило, а когда разбогател, натура уже ушла. И самое поразительное в том, что никого другого в футбольной империи не нашлось, кто бы осуществил этот не ахти какой оригинальности замысел. Для описания же матчей с участием Эдика репортеры и сочинители в редчайших случаях находили верные слова, а в откликах специалистов больше жестов, мимики и восторженного мычания, сленг их на общепечатную речь бледно переводим, да и они грешат гиперболами: магия Стрельцова равно воздействовала и на знатоков, и на профанов. Остается судить по фотографиям – они весьма выразительны, но лучше передают мощь, чем тонкость футбольных ходов: о тонкости можно догадаться, наслушавшись рассказов. Правда, на снимках, при внимательном рассмотрении, она проступает вроде водяных знаков на крупных денежных купюрах.

Хотим мы того или нет, но памятник Стрельцову напротив стадиона, носящего ныне его имя, самим фактом своего существования вмешивается в распорядок действий, связанных с благородным – кто же спорит – замыслом реабилитации.

Надо решить для себя: кого мы реабилитируем на рубеже веков – Стрельцова или памятник ему?

Если же мы не хотим различать их, то попробуем ответить на другой вопрос: футбольному величию поставлен памятник или жертве строя? Политика вторгается в оба толкования – опять же: хотим мы того или нет…

Я лично предполагаю третье – и готов искать это третье толкование в подробностях жизнеописания Эдуарда.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВОСХОЖДЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

ФАНТАЗЕР ИЗ ПЕРОВА

1

Когда полуторагодовалый Эдик, разбежавшись, впервые ударил по резиновому мячику, соседи по двору принялись уверять Софью Фроловну, что ее сын непременно будет футболистом. Матерей часто обольщают уверениями в необыкновенной одаренности их детей в той или иной области. Но перовские соседи Стрельцовых не ошиблись – Эдуард никем другим быть не мог и остался футболистом, действительно уж, всему вопреки и всему назло.

2

Он выглядел на поле – в свое первое пришествие в футбол – так, как во дворах обычно выглядит парень постарше годами, а то и вовсе взрослый мужик, решивший вдруг поиграть с детворой. Образ этот, пожалуй, грубоват и, наверное, слишком уж приземлен – но расстановку тогдашних (да и позднейших, относящихся уже к футбольной истории) сил он, по-моему, передает поточнее иных эпитетов.

Неслыханная простота – с нескрываемо веселым намеком на безграничное своеволие в игре – и сделала Эдика всеобщим любимцем, едва шипы его бутс весомо вмялись в газон стадиона в Черкизове, тогда именуемого «Сталинцем», а теперь «Локомотивом», что, может быть, для сегодняшнего уха даже больше символизирует мощь, отраженную в облике юного Стрельцова.

Он получил от партнера мяч – и, разворачиваясь с ним, буквально продавил, смял вздумавших помешать ему защитников, а дальше ускорился в сторону ворот и вколотил свой первый гол за команду мастеров на глазах у московской публики, сразу завороженной этим чудом простоты…

Когда он исчез, так же внезапно, как явился, современники принялись сочинять для потомков свои впечатления от стрельцовского начала, справедливо уверовав в неповторимость происшедшего при них явления. И многие твердили про какую-то бразильскую технику – дальше воображение не простиралось – у подмосковного малого, заполученного в нежном возрасте столичным «Торпедо».

Гипербола сразу стала единственной оценкой и того, что делал Эдуард на поле, и того, что он позволял себе не делать. Я ловлю себя на неких крылатых преувеличениях в жизнеописании, в котором откровенно намереваюсь если не приземлить, то хотя бы заземлить легенду о Стрельцове. Но сам он – очень возможно и не желая того и не помышляя о том – слишком уж обжил легенду о себе. И сочиненное о нем едва ли существенно противоречит реальности. Он мне сказал однажды: «Ты же фантазируешь, когда пишешь? Вот и я на поле фантазировал». Так почему в жизни, к которой он приспособлен был явно меньше, чем к игре, он должен был быть реалистом?

Законы игры нарушались им ради законов, писанных для него одного, – он подчинялся по-настоящему только зову собственной игрецкой природы, с чем всем пришлось смириться.

Он принимал, например, мяч на своей половине поля – и весь стадион вставал со своих мест в предвкушении индивидуально ответственного решения…

Но в следующей игре, а нередко и в нескольких играх подряд он бывал никаким, нулевым, как говорят спортсмены. В матче он демонстративно не принимал участия, выглядел лишним человеком на поле. Трибуны негодовали, однако негодовали дежурно, суеверно. Трибуны знали, что единственным фантастически остроумным ходом даже на девяностой минуте игры он сможет совершить невозможное – и восемьдесят девять минут бездеятельности простятся ему: от него ведь и не ждали правильной и полезной игры. Ждали чуда. И впечатление от случившегося надолго заряжало бесконечностью терпения.

Тренер и партнеры иногда чуть ли не насильно выталкивали его на поле – он сопротивлялся, рефлектировал, канючил, что не хочет и не может сейчас играть: «ноги тяжелые». Но вот после этого он иногда играл гениально от первой до последней минуты. Познакомившись ближе со Стрельцовым, я понял, что сравнение великого атлета с принцессой на горошине ничуть не притянуто за уши. Эдуард сказал мне однажды – уже после завершения им карьеры футболиста, – что вообще не любил играть летом: «очень жарко».

Проникнуться его состоянием дано было людям, хорошо его знавшим, – и мне, похвастаюсь, пришлось быть свидетелем того, как чудо подобного проникновения предвосхитило чудо, произошедшее через мгновение на поле.

Из Ленинграда транслировали полуфинал Кубка СССР. Шел год, кажется, шестьдесят шестой. Мы смотрели футбол у меня дома с Борисом Батановым, только-только расставшимся с «Торпедо», и еще с одним приятелем. Под трансляцию пили водку. Когда Стрельцов принял мяч в центральном круге, Борис спокойно сказал: «Можно чокнуться». Мы с приятелем подняли рюмки с некоторым сомнением: Эдуард той поры реже, чем раньше, баловал слишком уж эффектными индивидуальными действиями, восхищал главным образом парадоксами распасовки. Но Борис безошибочно уловил настрой и решение недавнего партнера. Комментатор лишь после забитого гола произнес общие слова об уникальной значимости Эдуарда Стрельцова в отечественном футболе, а мы, благодаря батановскому чутью, успели не только чокнуться, но и выпить за Эдика.

3

…Стрельцов рассказывал, что в детской команде завода «Фрезер» он был самым маленьким по росту, но играл центрального нападающего почти в той же манере, что и потом за мастеров. За одно лето – сорок девятого года – он вырос сразу на тринадцать сантиметров – и совсем мальчишкой стал выступать за мужскую команду завода. Когда после игры взрослые футболисты собирались в кафе, Эдика кормили и совали три рубля в кулак – на мороженое. И поскорее отсылали: «Иди, нечего тебе взрослые разговоры слушать, иди гуляй». И он уходил от них – без всяких обид. И – без сожаления. Вне футбольного поля у него ничего с ними общего не было.

Он ехал из Перова в Москву – на футбол. На стадионе «Динамо» часа по четыре отстаивал в очереди за билетом – школьным, самым дешевым.

«По-настоящему, – говорил Стрельцов, – моей командой был, конечно, „Спартак“. Но из-за Федотова и Боброва – они мне все-таки нравились больше всех – я болел и за ЦДКА.

Московское «Динамо» и ЦДКА побеждали тогда чаще, чем «Спартак». Но в спартаковской игре была раскрепощенность. Никто не жадничал – все играли в пас. Я чувствовал, что в «Спартаке» ценят игрока понимающего: когда придержать мяч, когда отдать. С мячом они охотно, свободно расставались. И никто из спартаковцев, по-моему, не воображал себя героем, когда мяч забивал».

«Мне хотелось, – признавался Стрельцов, – играть в „Спартаке“ и тогда, когда я уже вырос и в „Торпедо“ считался стоящим игроком».

Софья Фроловна в разговорах с журналистами любила рассказывать, в какой бедности они с Эдиком жили: сын прибегал, наигравшись во дворе в футбол, а дома куска хлеба не находилось… Маму Эдуарда можно понять. Она в нестарые еще годы перенесла инфаркт, болела астмой, получила инвалидность, но работала – сначала в детском саду, потом на «Фрезере». И Эдик после семилетки не только играл в футбол за команду завода, но и был слесарем-лекальщиком.

Разговоров о бедном детстве он избегал. Может быть, оттого, что, когда мы познакомились, жил он по советским меркам хорошо – и не в его характере было вспоминать о плохом. На банкете в Мячково по случаю выигрыша чемпионата страны в шестьдесят пятом году он в своем тосте весело говорил о свалившемся на него несчастье, искорежившем всю жизнь, как о «случившемся с ним случае». А может быть, молчал про давнишнюю бедность из-за обостренного с годами чувства справедливости. Он-то знал, что провел детство без отца благодаря женской гордости матери.

В сорок третьем году отец приезжал к ним на побывку с фронта. Его сопровождал ординарец. С четырьмя классами образования, столяр с «Фрезера» Стрельцов-старший уходил на войну рядовым – и стал офицером разведки. «Отец у тебя везучий, – объяснял Эдику ординарец, – столько языков на себе притащил, а на самом ни одной царапины…» Эдик в общем-то знал о хладнокровии, которое отец проявлял в экстремальных ситуациях. До войны у отца с матерью случилась как-то буйная ссора. И Софья Фроловна бросила в мужа горячий, схваченный с электроплитки кофейник. А тот подставил свою огромную ладонь – и кофейник врезался в стену. А потом закурил папиросу и спросил у матери: «Успокоилась?»

Ординарец же сообщил зачем-то Софье Фроловне, что у отца на фронте есть женщина – и мать написала отцу, чтобы домой не возвращался. Он и не вернулся. Жил в Киеве с новой семьей.

Эдуард встретился с ним за всю послевоенную жизнь лишь однажды – уже семнадцатилетним игроком команды мастеров – в Ильинке, когда хоронили деда, работавшего на «Фрезере» фрезеровщиком. И у отца, и у деда, считал Эдик, руки были золотые – отец всю мебель дома сделал сам.

И в Ильинке возник конфликт. Кто-то полез на Стрельцова-старшего с топором. Сын, здоровый парень, испугался – псих этот топором мог убить папу. «Что ты, сынок, – успокоил его отец, – мне его топор…» И, как тогда, закурил.

Софья Фроловна считала, что Эдик – «вылитая я». Но Стрельцову хотелось быть похожим на отца. «Я и похож, – говорил он мне, – у него вот только волосы сохранились»… Эдик полысел, вернувшись из заключения.

«Между нами, мать свою я не уважаю», – сказал он в том разговоре неожиданно для меня. Мать в этот момент жарила нам на кухне котлеты. Я понял так, что он не смог простить ей принципиальности, проявленной по отношению к отцу. Конечно, в послевоенном Перове отца ему очень не хватало. Первая жена Стрельцова – Алла – вообще считала причиной всех бед своего непутевого супруга безотцовщину…

…Футбол, который видел подростком Эдик на «Динамо», по его словам, «в меня прямо впитывался, отдельные моменты тех матчей у меня всю жизнь в памяти».

У них во дворе в Перове был ледник, лед засыпался опилками – и когда лед увозили, освобождалась площадка для игры.

С ощущения этих опилок на подошвах и начиналось, возможно, своеобразие его футбола. Но Стрельцова Стрельцовым сделал еще и талант внимательного и благодарного зрителя послевоенного футбола: матчи, увиденные им на «Динамо», привили ему вкус к элитарному толкованию игры.

4

Кто бы поверил, но я помню в некоторых подробностях свое состояние и суетные мечтания в тот мартовский день, когда я узнал о существовании Стрельцова.

Тринадцатилетний школьник, я сидел, вернувшись с уроков, на кухне в квартире на углу Хорошевского шоссе и Беговой улицы, ведшей к стадиону «Динамо», – что совсем немаловажным было в моем самоощущении, – и читал газету «Советский спорт», которую родители после долгих уговоров выписали мне с нескрываемой горечью: узость моих интересов вкупе с невысокой успеваемостью в учебе резонно вызывали у них большие сомнения в будущем сына. Газета действовала на меня терапевтически – углубляясь в ее чтение, я забывал про все неприятности. Непонятно, правда, как уживалось отсутствие личных достижений с происходящим в большом спорте…

Помню, однако, свое смятение перед открывшейся судьбой еще секунду назад неизвестного мне человека, чья близкая молодость вдруг вдохновляюще подействовала на меня. Я помню полуденное солнце на хрусте сминаемого нетерпением газетного листа. Весной я тогда остро испытывал (и до сих пор испытываю) непонятную тоску. Сейчас – зная все дальнейшее – мне, наверное, легче объяснить происхождение этой тоски нежеланием смириться со своим несовершенством и ожиданием воздействия извне, которое ощущал я несомненно, вчитываясь в никак не окрашенные эмоционально строчки, посвященные предстоящему футбольному сезону.

Я допускаю, что, сложись моя жизнь по-иному, Эдуард бы вошел в нее в иных объемах – почему-то мне кажется, что для внутреннего родства с ним неблагополучия во встречной судьбе должно быть больше, чем благополучия, или, может быть, ровно столько же – для остроты чувства равновесия на грани срыва в никуда…

В газетной заметке ничего не предрекалось – сообщался возраст торпедовского новобранца: шестнадцать лет – и всё.

Но ведь различенной мною в строке информации хватило и впоследствии она подтвердилась – и я уверен, что никому из тех, кто застал Стрельцова, не покажется удивительным мое излишне, может быть, личное восприятие всего, что случилось с ним в футболе.

5

Думаю, что для душевного здоровья Эдика – каким-то чудом сбереженного им всему вопреки, до преждевременного смертного часа – гораздо лучше было бы попозже узнать не славу даже, а тяжесть лидерства, особенно трудного для него по его человеческому складу и вместе с тем неизбежного. Из теперешнего далека не фокус догадаться, что предвестником выпавших на долю Стрельцова бед стала ответственная жизнь уже в семнадцать лет у всех на виду, но без сколько-нибудь надежных опор в чем-либо или в ком-либо.

Перегрузки премьерства и лидерства для юного существа, не созданного ни верховодить, ни подавлять чью-то волю, склонного, напротив, поддаваться любому влиянию, быть ведомым, управляемым и безотказным, необыкновенно осложнили жизнь Стрельцова с первых шагов, которые у него несравненно удачнее получались на траве футбольного поля, чем на почве внефутбольного быта. Общительный и безудержно компанейский парень, не признающий дистанций между людьми и принятой в любом обществе субординации, он был – так уж получилось – изначально обречен на невидимое другим и едва ли осознанное тогда им самим одиночество.

Одиночество это – после всего пережитого гордо, горько и молчаливо, без жалоб и обид осознанное, но по-прежнему незаметное для окружающих – он пронес через всю оставшуюся от ослепительной и жестокой к нему юности жизнь…

6

Изобразив Эдуарда в картине футбола середины пятидесятых взрослым мужиком среди детворы, я отвечаю за правдоподобие предложенного образа, хотя и испытываю неловкость перед огромными в своем значении для нашего футбола заслугах и классе мастерами, которыми восхищаюсь в некотором смысле никак не меньше, чем Стрельцовым. Но не могу иначе как бесцеремонным дворовым сравнением передать свое впечатление от стрельцовского начала и стрельцовского же продолжения.

В поисках подтверждения обращусь к звезде сороковых и пятидесятых годов – Сергею Сальникову.

Москвича Сальникова, бравшего мальчишкой первые уроки футбола в спартаковской Тарасовке (ходили, между прочим, упорные слухи, что Сергей – внебрачный сын Николая Петровича Старостина), после войны немедленно забрали из «Зенита» в «Спартак».

Но проявлялся он там медленнее, чем ожидали от игрока, зарекомендовавшего себя мастером в раннем возрасте. В ленинградском «Зените» – победителе Кубка-44 – знатоки выделяли левого крайнего, опаснейшим манером подающего угловые, умеющего забить и не уступающего в технике никому из признанных знаменитостей.

Стать лидером спартаковцев ему, очевидно, мешала ревность к его таланту ветеранов и нерешительность тренеров, боявшихся конфликтов с этими ветеранами. Но вот сложилась подходящая для Сергея компания (Николай Дементьев, Симонян, Нетто…). Сальникову воздали должное – и вдруг органы госбезопасности потребовали от него перехода в «Динамо», угрожая, по слухам, репрессировать родственников. Сам Сальников не видел себя в «Динамо», Якушин его тоже не жаловал, но когда сошел Сергей Соловьев и Карцев стал уже не тот, каким был, Бескову и Трофимову пришлось согласиться с партнером из чуждого им по стилю клуба. Подчинив себе по-спартаковски свободолюбивого Сальникова, органы все равно ему не доверяли – иначе чем же объяснить отсутствие его в олимпийской сборной? И он, и Никита Симонян наверняка бы усилили потерпевшую фиаско в Хельсинки команду. Но в расцвете сил им выступить не дали – пришлось ждать следующей Олимпиады в Мельбурне, где они, уже в зрелые годы, стали все же чемпионами.

Когда кончился срок ссылки Старостиных и они вернулись в футбол, старший брат потребовал, чтобы и Сальникова возвратили в «Спартак». Обратный переход не обошелся без скандала. Руководители «Динамо» с помощью своих лубянских шефов (для которых времена существенно не изменились) мстили футболисту – с него сняли звание заслуженного мастера. Но никогда он так здорово не играл, как по возвращении в родные пенаты. Место левого края к тому моменту занял молодой олимпиец Анатолий Ильин, но Сергею Сергеевичу и в роли инсайда никто не мог помешать быть в своем амплуа первейшего «технаря» отечественного футбола. Времена стояли либеральные в сравнении со сталинскими – и телекомментаторы не страшились называть игрока, вызвавшего неудовольствие руководства тайной и явной полиции, сильнейшим в стране. Я не был болельщиком ни «Динамо», ни «Спартака», но помню, что всячески желал Сальникову, лишившемуся редко присваемого тогда звания, полноты официального признания.

Тем не менее в том же сезоне пятьдесят пятого года, едва достигший восемнадцатилетия – его день рождения двадцать первого июля – Эдуард Стрельцов эдаким гигантским шагом переступил через привычные представления об искусстве и классе форварда. И стрельцовская игра – куда вроде бы менее стабильная, чем у Сальникова и других выдающихся спартаковцев, задававших тон, – заслонила всех, увлекла, как приключение.

Сказывалось, разумеется, то обстоятельство, что Эдик играл центра нападения.

В послевоенном футболе создавался культ центрфорвардов – игрок с девятым номером на спине обязательно становился и героем кинофильмов про футбол, один из которых так и назывался – «Центр нападения». Фильмы делались совсем не на документальной основе, но публика все равно готова была видеть в «девятке» черты кого-либо из признанных премьеров атаки.

В реальном футболе выбор центрфорвардов был тогда на все вкусы. И те, кто конструировал игру, – Григорий Федотов в ЦДКА (стелющийся, кошачий бег, пусть уже не столь стремительный, как до войны, но способный придать коварный разворот самому простенькому маневру, удар с пол-оборота по высоко летящему мячу и поэтому всегда неожиданный), Константин Бесков в «Динамо» (после войны он играл поэффективнее Федотова, много маневрировал по фронту атаки, увлекая за собой опекающего защитника, тем самым освобождая место для индивидуалиста-инсайда Карцева, иногда игравшего и в центре атаки), Борис Пайчадзе в тбилисском «Динамо» (он значил для своей команды то же самое, что значили для ее московских соперников Федотов и Бесков, но зритель-эстет, вне зависимости от клубных пристрастий, обожал великого грузина за артистичность его игрового поведения и факсимильность исполнения), Никита Симонян (в отличие от вышеназванных он начинал в послевоенном футболе, и с его приходом в «Спартак» связано возрождение самого любимого народом клуба; как игрок новых времен, он был универсальнее предшественников, сложнее укладывался в принятые определения амплуа, отличался бомбардирскими качествами). И те, кто преуспевал в таранной игре, более понятной неискушенному зрителю, однако ценимой и знатоками (ведь нередки ситуации, когда только атлетического склада игроку удается быть по-настоящему убедительным в непосредственной близости к воротам противника) – Сергей Соловьев все в том же московском «Динамо» (быстрее всех бегущий «лось») и Александр Пономарев в «Торпедо» (невысокий крепыш, вероятно, в чисто атлетических статьях уступавший Соловьеву, – как в технике и кругозоре он уступал Федотову, Бескову, Пайчадзе – Пономарев чаще всего превосходил их по бойцовским качествам и, случалось, опережал их в списке лучших). И, пожалуй, если бы не Стрельцов с Ивановым, прямолинейный хозяин на поле «Пономарь» так бы и остался навсегда эталоном торпедовского форварда.

Журналисты, не видавшие в деле ни Боброва, ни Стрельцова, но тяготеющие к расстановке исторических оценок, видят преемником Всеволода именно Эдуарда. Поспорить с этим при желании можно, но незачем. Мысль о «Стрельце» как о преемнике «Бобра» возникла среди футбольной публики сразу же. А кроме того, Бобров со Стрельцовым всегда испытывали приязнь друг к другу, обнаруживая сходство черт в характерах.

Всеволод Бобров закончил карьеру футболиста как раз в том сезоне, по завершении которого торпедовский тренер Маслов, представляя шестнадцатилетнего парня из Перова, одетого в рабочий ватник, предрек – по существующей легенде, – что перед старшими товарищами стоит сейчас с деревянным чемоданом великий в самом недалеком будущем игрок.

Для любителей многозначительных совпадений напомню, что официальный дебют в столице и Боброва, и Стрельцова состоялся на стадионе «Сталинец» в Черкизове в матчах против московского «Локомотива». Ну а о том, что оба вызывали любовное негодование трибун привычкой постоять на поле с безучастным видом, все, не сомневаюсь, знают и без меня.