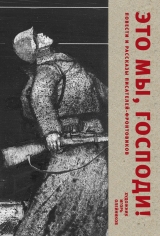

Текст книги "Это мы, Господи! Повести и рассказы писателей-фронтовиков"

Автор книги: Александр Солженицын

Соавторы: Виктор Астафьев,Василь Быков,Даниил Гранин,Константин Воробьев,Татьяна Стрыгина

сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]

Шашок догоняет нас, когда уже устанавливается ночь и в высоком январском небе с острым блеском густо высыпают звезды. В полную силу светит луна. В степи светло, хоть собирай иголки. Густые синие тени неслышно скользят за нами. Тускло сереет кукурузное поле. На краю его мы с Кротовым замечаем подвижную тень. Коня почти не видно в кукурузных зарослях, но над стеблями скользит силуэт всадника. Мы останавливаемся и ждем.

– Фу, думал, не догоню, – с заметным облегчением, что наконец избавился от одиночества в ночном поле, говорит Шашок и придерживает коня. – Ну как, не разбежались фрицы?

– Не разбегутся, – говорю я.

Старшина направляет коня по левой колее и вплотную подъезжает к немцам. Кротов на ходу оглядывается (кажется, он стал спокойнее) и присматривается к всаднику и его лошади.

– Ну что, не откололось?

– Не откололось, – охотно отвечает Шашок. – Заупрямился разведчик. Не хотелось скандал учинять.

Все ясно: Шашок на той самой мухортой лошадке, на которой и приехал в батальон. Значит, Косенко проявил характер до конца. Он такой, наш лейтенант-разведчик!

– Я бы тому коню лучше пулю в ухо, чем вам отдавать, – говорит Кротов.

Шашок не отвечает, пропуская мимо ушей открыто неприязненную реплику, и развязно кричит на немцев:

– Шнель! Шнель, вашу мать! Затопчу, фашисты!

Он и в самом деле подстегивает поводьями коня. Задний немец пугливо выволакивается из колеи, простоволосый едва уклоняется от лошадиных ног. Старшина довольно хохочет.

– Фашисты, такую вашу!.. Уступай дорогу русскому воину!

– А ну кончай! – строго оглядывается Кротов. – Сперва в плен возьми, а потом будешь конем топтать.

Шашок настороженно притихает.

– А вам что, жалко?

– Не жалко, а гадко!

– Значит, защищаете? Немцев защищаете?

– Пошел ты к черту! – взрывается Кротов. – Хочешь дело пришить? Не боюсь я вас!

– Так, так! – многозначительно говорит Шашок и осаживает лошадь.

Немцы переглядываются, видно что-то поняв из этой перебранки, и мне становится неловко: нашли место ругаться! Но это все Кротов. Конечно, он злой, расстроенный, и потому недалеко и до скандала.

Только я напрасно тревожусь, поругаться как следует они не успевают. На очередном повороте колеи в кукурузе нам встречаются люди.

Это связисты. Обвешанные катушками с кабелем, телефонными аппаратами и с оружием на груди, они, завидя нас, испуганно бросаются из колеи. Потом, видно признав в нас своих, несмело выходят из редкой кукурузы и выжидающе застывают на дороге. Взгляды всех четверых почему-то опасливо направлены в сторону.

– Что такое? – спрашивает Кротов.

Связисты топчутся на месте, движения у них робкие, голоса притишенно-встревоженные.

– Там немцы, – наконец сообщает один с карабином на шее.

– Чуть не напоролись, – охотнее добавляет второй, не отводя взгляда от сумеречных кукурузных зарослей.

Двое других молча вглядываются в ночь. Я также всматриваюсь в том направлении, но нигде ничего не вижу. Кажется, повсюду все та же густо исчерченная тенями кукуруза, сверкающее звездами небо и сонная тишина.

– А в штанах у вас еще не того? – вглядевшись в ночь, с издевкой спрашивает Кротов.

– Ей-богу, товарищ командир, – испуганно шепчет первый. – Тянем нитку, вдруг – голоса. Присмотрелись – сидят в кукурузе двое. Один другому прикурить дает, и по-немецки гергечут.

– Иди ты, парень, знаешь куда! – злится Кротов. – Откуда им тут взяться? Вон где немцы! – показывает он назад, на зарево за Кировоградом.

– Безусловно, – с уверенностью подтверждает Шашок. – Я еще засветло тут проезжал, никого не было.

Действительно, откуда тут взяться немцам, уже почти что в глубоком тылу полка? Батальоны ушли далеко вперед, танки еще дальше. Если бы случилось неладное – начальство уже приняло бы нужные меры.

– И танк! Стоит, кукурузой обложенный. «Тигр»! – будто не слыша наших возражений, в каком-то невразумительном трансе твердит связист.

Кротов с нарочитой простоватостью в голосе спрашивает:

– Танк?

– Танк.

– «Тигр»?

– Ага. Наверно, «тигр». Очень большой. Прямо огромный.

– Знаешь, боец! Был бы ты в моей роте, я бы тебе показал «тигра»! Он бы тебе котенком сдался, – грозит Кротов. – А ну, тяните связь, куда приказано. И без паники мне! Живо!

Связисты топчутся на месте. От командирской категоричности у них, судя по всему, мало прибыло решимости.

О чем-то переговариваясь, они остаются, а мы идем дальше. Я начинаю зорче, чем до сих пор, всматриваться в ночные сумерки, Кротов сдвигает на поясе кобуру. Немцы, вряд ли поняв что-нибудь из нашего разговора, тихо бредут своей колеей. Молчаливую настороженность первым нарушает Шашок.

– Младшой, – обращается он ко мне. – Ты это вот что…

Я гляжу на старшину, он, сверху осматриваясь по сторонам, что-то решает.

– Ты вот что… Веди их прямо, а я… А я подскочу в батальон. Забыл одно дело.

Что ж, скачи. Мне что? Только никакого у тебя дела там нет. Просто ты испугался, писарская душа, думаю я. Кротов, недобро сверкнув глазами, оглядывается на него, но молчит. Шашок торопливо заворачивает коня и с места пускает его в галоп.

– Уже наложил, – бросает Кротов.

– Что?

– Наложил, говорю, – громче повторяет ротный. – Ну и черт с ним. Баба с воза – кобыле легче.

Немцы, видимо, все же что-то поняли из нашей заминки. Передний, в очках, не оборачиваясь, сообщает что-то остальным, и чернявый с явной заинтересованностью всматривается в сумеречную даль. Стараясь внимательнее следить за ними, я правой рукой нащупываю рукоятку затвора.

Так мы проходим километр или больше. Никто нам не встречается, поблизости, сдается, ни одного подозрительного движения. Кротов решительно сплевывает на снег.

– Этим тыловикам завсегда черти снятся. Такой уж на…

Он, видно, хочет сказать «народ», но замирает на полуслове и останавливается. Я едва не наскакиваю на него сзади и тут отчетливо, хоть и не совсем реально (словно во сне), вижу впереди людей. Человек пять стоят в кукурузе, всматриваясь в нашу сторону. Рядом темнеет неопределенное пятно – куча кукурузы или какой-нибудь куст. Чуть подальше – другое, а там еще и еще. Все это появляется перед глазами так неожиданно, что, еще ничего не поняв из увиденного, я вздрагиваю от первой и самой страшной догадки: немцы!

Я еще не успеваю вполне осознать опасность, как Кротов сильным рывком выпрыгивает из колеи. Из его груди вырывается приглушенный вскрик, и старший лейтенант, пригнувшись, как хищник, бросается по ту сторону дороги. Секунду я не соображаю, в чем дело. Удивленный взгляд мой устремляется за Кротовым, и тогда я вижу, как один из наших немцев бежит в кукурузу.

– Стой! Стой, гад!..

Это кричит Кротов. На бегу он пытается выхватить из кобуры пистолет, но тот почему-то застрял и не вынимается. Зацепившись за стебель, Кротов падает, тут же пытается вскочить, и тогда первая трескучая очередь прошивает морозный воздух. Я падаю в колею, дергаю рукоятку затвора. Невдалеке в кукурузе что-то вспыхивает. Взрыв обдает лицо снегом. На мгновение в глазах мелькает рука Кротова с задранным локтем. В ней пистолет. Затем радужное пятно в глазах гасит зрение. Не сразу затем из звездной темноты вверху проступают спутанные стебли кукурузы. Над ними неподвижно висит низкий месяц и еще ниже, на снегу, – две тени. Одна лежит в колее, а вторая, падая и вскакивая, уходит в кукурузу. Правда, не к немцам и не назад, а куда-то в сторону от всех. «Удерет», – мелькает в сознании, и я, не целясь, нажимаю на спуск. Автомат коротко вздрагивает, и треск его выстрелов возвращает меня к реальности. На руках и коленях я бросаюсь к немцу, тот впереди также вскакивает и, пригнувшись, широко сигает меж редких стеблей. Я, задыхаясь, кричу: «Назад!» Он испуганно бросается в сторону. Но в несколько прыжков я все же настигаю его и падаю почти рядом. Шумно дыша, он лежит, вглядываясь в меня, и ждет. Одежда его и голова в снегу. Я вскидываю автомат и в лютой ярости хрипло командую: «Назад!» Немец послушно поднимается на колени и торопливо ползет между изломанных стеблей кукурузы. За ним на четвереньках ползу я. Откуда-то сбоку отчетливо доносится встревоженная немецкая речь. Кротова нет. Мерзлые тугие кукурузные стебли путаются под руками, задевают плечи и голову. Но кукуруза все же скрывает нас, и мы торопливо удаляемся от того места, где нас положила очередь. Нас всего двое. Тот, в колее, так и не поднимается. Я не знаю даже, который это из них, как не знаю, который ползет со мной. И непонятно, что с Кротовым! На секунду задержавшись, я оглядываюсь: немцев не видно. Уже начинает казаться, что мы оторвались от них, как вдруг совсем рядом в кукурузе раздается крик:

– Хальт!

– Хальт!

– Хальт, рус!..

И очередь – одна, вторая, две сразу. Мы падаем и по рыхлому снегу опять бросаемся в сторону. Мое внимание раскладывается надвое – одновременно я ловлю все, что угрожает нам сзади, и не упускаю из виду немца. Он вертится как уж, ползет, и я тоже извиваюсь, кувыркаюсь, ползу, чтобы не отстать.

В кукурузе тем временем раздается одиночный пистолетный выстрел, и затем снова, приглушенные расстоянием, доносятся крики немцев. И тут какой-то хрипловато-отчаянный крик, отдаленно напоминающий голос Кротова, останавливает меня:

– Нет! Нет! Сволочи-и…

И снова щелкает слабый пистолетный выстрел – второй. Третий, видно, накрывает очередь, и после ее треска все там стихает.

«Что же это? Как это? Почему такое?» – точно дрожь бьет меня растерянная мысль. Вывалянный в снегу, я лежу меж спутанных будылей кукурузы. Передо мной лежит немец. Я только теперь узнаю его, это тот, очкастый, в мундирчике. Правда, очков у него уже нет. Он тяжело дышит и растерянно моргает своими белесыми глазами. Я вскакиваю на ноги и тут же приседаю от боли в стопе. Нога заметно тяжелеет, что-то горячее, остро-жгучее расползается по стопе. В сапоге становится мокро. «Ну вот и все!» – сжимает сердце тоскливая мысль. Однако я тут же овладеваю собой, поняв, что, растерявшись, погибну. Воля моя свивается в клубок, внимание предельно напрягается, время четко отмеривает решающие для меня секунды.

Привстав на колени, я наступаю на раненую ногу – цела ли хоть кость? Если надломится – тогда все пропало. Но, слава Богу, нога выдерживает, только сильно болит в стопе и жжет. Правда, боль не в счет – боль мы как-нибудь стерпим. Пригнувшись, я толкаю автоматом немца, и мы скрываемся в кукурузном массиве.

Глава шестаяЛюди идут, идут, идут…

И я иду. Иду бесцельно, неведомо куда, навстречу теплой весенней ночи. Вечерняя тишина высокого погожего неба миром и благостью вливается в растревоженную душу. Мелкой трелью рассыпается-журчит «Спидола». Это впереди размеренно шагают, словно плывут в людском потоке, трое молодых парней. Черные вечерние костюмы, остроносые туфли, аккуратно причесанные шевелюры…

Теперь, через двадцать лет, можно судить по-разному, хотя, признаться, я и до сих пор толком не знаю, как все это случилось. Возможно, отступая, немцы намеренно оставили в нашем тылу танковую группировку, а может, наши части в ходе наступления сами обошли ее. Вперед, не обращая внимания ни на что, как можно глубже в оборону противника – было неписаным правилом каждой наступательной операции. А танки остались. Скорее всего, это произошло именно так. Важно было окружить Кировоград, поставить под угрозу разгрома десяток немецких дивизий. И вот в каком-то месте нашего боевого порядка образовалась брешь, в которую вклинились немцы.

Для фронта это было не страшно, для армии тоже. Дивизии было хуже. А вот для нас… Для меня, Кротова, бедолаг раненых, так же как и для беспечных тыловиков, это стадо вопросом жизни и смерти.

Людской поток с тротуара вливается в огромную толпу на площади. Тут памятник. Высоченный, не очень оригинальный монумент, сооруженный по привычным стандартам своего времени. Наверху – орденская звезда Победы. Хлопцы уверенно прокладывают себе путь в толпе, ближе к памятнику. Там же Вечный огонь. Конечно, на могиле Неизвестного солдата. Вокруг шум и толчея. Толпа теснится, сдвигается в сторону, пропуская вовнутрь строй пионеров со знаменами. Лесной аромат хвои от венков настраивает на похоронный лад. Торжественная минута возложения. Людской шум немного притихает, громче звучит марш из репродукторов. Возле памятника слышится какая-то команда, и я думаю: возможно, тут будет митинг? Хотя на митинг как будто не похоже – нет ни трибун, ни руководства. Отработанным, хорошо поставленным голосом юная воспитанница школьной самодеятельности читает стихи. «Никто не забыт, ничто не забыто», – звонкой медью разносятся над площадью бодрые, полные оптимизма слова.

Я пробираюсь меж людей к памятнику. Что мне там надо увидеть? Всюду лица, лица, лица. На меня никто не обращает внимания. Тем лучше. Я понимаю, что найти тут кого-нибудь – безнадежное дело. Иголка в стогу сена. И все же я проталкиваюсь в середину. Гранитное подножие монумента завалено зеленью венков. Сколько еловых веток! На войне они сопутствовали убитым в их последнем земном пути. Вместе с ними клались в могилы, устилая вечное пристанище. Терпкий смолистый запах стоит над площадью.

К огню, однако, не подступиться. Оттуда идут пионеры. Стройные ряды белых рубашек и кофточек. Торжественно алеют галстуки. Я застреваю в плотной группе молодежи. Снова остроносые туфли, каблучки-шпильки, пышные нарядные прически. И откуда-то из-под пиджаков, из карманов – та же приглушенная россыпь транзисторов:

А за окном то дождь, то снег,

И спать пора-а-а-а…

Но никак не уснуть…

– Старина, что смотреть! Прошвырнемся?

– Эдик, нахал! Ну тебя!

– Посмотри, вон та. С ямочкой.

– …Такой чудак! Он мне говорит… Я ему говорю…

Торжественная церемония у памятника их мало занимает.

Они живут своим, куда более привычным и близким. И я их понимаю. В самом деле: прошло двадцать лет. Одни ничего уже не помнят из своего раннего детства. Другие родились после войны. Война для таких своего рода абстракция. Как крепостное право. Оледенение Европы. Неолит.

Медленно я пробираюсь между их плотных рядов. Мне нужен Вечный огонь. Зачем – не знаю и сам. Разве чтобы приблизиться, посмотреть. Во всяком огне есть что-то неизъяснимо притягательное. Возможно, это инстинкт, унаследованный из глубины веков. У древних огонь был источником жизни, средством очищения и жертвоприношений. Теперь он символ другого смысла. Мне хочется только взглянуть на него и тем приобщиться к памяти мертвых.

Не очень деликатно раздвигая людей, я приближаюсь к обелиску. Правда, огня почти не видать. Низкая бронзовая горелка со всех сторон обложена венками. Над хвоей прозрачными волнами струится горячий воздух. В широком молчаливом кругу замерли люди – взрослые и дети, мужчины и женщины. Строгие взгляды всех прикованы к одной точке. Лица торжественно-сосредоточенны. Они мудры и светлы, эти лица. Мне кажется, я никогда не видел такими наших людей. Даже не верится, что это обычные лица самых обыкновенных людей. Впрочем, это те, по судьбам которых всей своей тяжестью прошлась война. Едва вглядевшись, я сразу понимаю это.

Что ж, пожалуй, я не буду тут лишний.

Я вытягиваю голову из-за чьей-то широкой спины и молча стою со всеми. Горелка струит едва приметный на зеленом фоне дымок. Мягкой позолотой поблескивают литые рельефы памятника. Напротив, будто мраморное изваяние, – неподвижно-скорбное лицо женщины. Она в большом темном платке, из-под которого выбивается на лоб прядь белых волос. Невдалеке, скрестив на рычагах руки, инвалид в коляске. И вдруг я слышу тихий вопрос впереди стоящего:

– Он какой, огонь-то? Настоящий?

– Самый взаправдашний, папка. Это от газа огонь. Как на кухне у Кузьмичевых.

Восьмилетний мальчонка тормошит за руку человека. Тот, однако, стоит ровно, едва склонив голову.

– Большой?

– Большой, папка. Только венками завалили – не видать.

– А венков много?

– Много. На мазовский самосвал не вместится.

– Самосвал, он как «студебекер»? Да?

– Что?

Мальчик не расслышал или не понимает незнакомого слова. Я объясняю:

– Много венков. Пожалуй, на «студар» с верхом.

Человек вполоборота поворачивает ко мне побитое порохом лицо:

– Спасибо. Большое спасибо.

Пожалуйста. Хотя зачем благодарности? Зло меченные войной, мы и так отлично понимаем друг друга. Я обхожусь без ноги, он – без глаз. Мы – братья одной судьбы. И мне становится хорошо здесь, в этом тесном строю. На этом стихийном митинге без ораторов. Мальчонка из-под отцовской руки с уважительным любопытством поглядывает на незнакомого человека.

Однако хорошего понемножку. Сдается, долг мой исполнен, и я начинаю выбираться из толпы. Все-таки вечный огонь в память о павших – это здорово. Если только вечность его не окажется слишком короткой. Как те навечные зачисления героев в списки частей, впоследствии расформированных.

Я решительно выбираюсь из толпы. Вдоль тротуара – плотные ряды людей. Кто-то клацает «Зорким». Женщина на вытянутых руках высоко поднимает ребенка. Пусть видит и помнит. Пригодится.

Перейдя тротуар, натыкаюсь на ряд красных газировочных автоматов. Возле них тоже толпятся люди. Щелкают медяки, неторопливо гудят железные механизмы, аккуратно отмериваются ровные порции. Стараясь не ступить в лужу на асфальте, ищу стакан. Возле крайнего автомата, заслоняя друг друга, что-то хитрят двое уже немолодых людей, по возрасту, похоже, фронтовики. У обоих в руках стаканы. Ясно, не с газировкой.

Один из них, перехватив мой озабоченный взгляд, с обезоруживающей фамильярностью подмигивает:

– Одну минутку.

И прячет за автомат бутылку. Я останавливаюсь в сторонке и жду. Мужчины украдкой чокаются. Один рослый, тяжеловатый, с кирпичного цвета лицом. На его пиджаке три ряда орденских планок. Два – Красного Знамени, по одному – Александра Невского и Отечественной войны. У второго, который чуть помоложе, с каким-то простецким помятым лицом, лацкан коричневого пиджака оттягивают две Красные Звезды. Видно, привинтил специально к празднику. Мужчины торопливо пьют и, крякнув, заедают сушеной воблой. Старший выразительным кивком головы указывает на мою ногу:

– Что, на войне?

– На войне.

– А газировку пьешь. Иль не заработал? – грубовато упрекает он и спрашивает: – Стукнуло где?

– На Втором Украинском.

– Сосед. Я с Первого. А этот с Ленинградского, – с треском ломая воблу, кивает он на собутыльника.

Я жду, а он, помедлив, наклоняется над бутылкой. Широкая большая его рука щедро наливает почти полный стакан.

– Давай! За тех, кто хочет, да уже не может.

– Не пью, к сожалению.

На глазах хмелея, человек готов возмутиться:

– Как это не пьешь? Тогда ты не фронтовик. Ты – железнодорожник!

У него неторопливые движения, непререкаемый командирский тон, самоуверенный взгляд человека, знающего себе цену. Тот, что помоложе, напротив, все время смеясь глазами, грызет металлическими зубами воблу и подмаргивает.

– Давай, друг! За русских Иванов.

Мне вовсе не хочется пить, но их непререкаемая категоричность обезоруживает. Неудобно, но разве что за Иванов. Младший отламывает кусок воблы, и я торопливо, захлебываясь, пью. Как на фронте. Случайная чарка среди незнакомых соседей – танкистов или минометчиков. Правда, там не было и следа неловкости.

– Ну и ничего! – одобряет старший. – Справился. Трепался только. В каком звании?

– Я?

– Ну не я же.

– Младший лейтенант.

– Понятно. Ванька-взводный?

– Да. Хотя и ротным был.

– Я тоже. До Берлина вырос в дивизионного.

Соленый кусок рыбы обжигает во рту. Настроением быстро овладевает хмельная благостность. Из репродукторов гремит «Священная война». Рядом ходят, толкаются люди, но мы уже не обращаем на них внимания. Меня интересует мой собутыльник. Насчет дивизионного, по-видимому, он все же загнул.

– Не слишком ли высоко?

– Высоко? Думаешь, до дивизии недобрал? Да? А ну, подсчитаем. Один комплект роты двести человек…

– Смотря какой роты.

– Какой? Штрафной, конечно.

– Штрафной?

Я с новым интересом поглядываю на этого человека. Плечом тот прислоняется к красной обшивке автомата.

– Ну и вот. Двести умножь на двенадцать. Двенадцать раз формировались. Не считая частичных пополнений. Дивизия!

Ну, может и не дивизия, но тоже немало. Я впервые встречаю человека, который на фронте командовал штрафной ротой, и с нескрываемым любопытством гляжу на него. Младший разрывает пачку «Беломора». Возле нас появляется женщина в прозрачной косынке и с медяком в пальцах.

– Стаканчики свободны?

– Заняты! – бросает старший.

– Пьяницы проклятые!

– Цыц, тетка! У нас поминки!

Женщина, отойдя, грозится:

– Вот позову дружинников, тогда помянете. В отрезвитель вас, алкоголиков!

– Что? Дружинников? Зови! Зови дружинников! – начинает распаляться старший и угрожающе ступает от автомата.

Младший, блеснув металлическими зубами, хватает его за руку:

– Кузьмич, спокойно! Спокойно, Кузьмич!

– Что спокойно? – кричит Кузьмич. – Пошли вы!.. Давай еще стакан.

Младший достает из-за пазухи новую бутылку, и Кузьмич натренированно срывает с нее белую головку. Руки его дрожат.

Водка через край стакана льется на асфальт. На этот раз они пьют вдвоем и молча. Я понимаю: пора идти. Но Кузьмич, выплеснув остаток спиртного под ноги, поднимает на меня покрасневшие недовольные глаза:

– Что смотришь? Осуждаешь, да? Осуждаешь? Двенадцать на двести, думаешь, где? В земле! Из плена прибегали! Не усидели до конца войны. Вот! Кто сегодня в героях? Брестская крепость и так далее! А я четверых из Брестской на Сандомирском плацдарме закопал. Вот! Тогда не спрашивали, как в плен попал! Спрашивали, почему не застрелился! Ясно? Ты! Железнодорожник! – с яростью заканчивает он.

– Кузьмич, спокойно! Тихо, Кузьмич, – берет его за пиджак младший.

Кузьмич зло и почти бессмысленно смотрит на меня. Кажется, он уже забыл, кто я, и готов обрушить на меня весь свой накопленный с войны гнев.

– Ладно. Будьте здоровы! – говорю я. – Спасибо.

Младший сжимает мою руку:

– Не за что. Ты не обижайся. Знаешь… Кузьмич, он добрый…

Прихрамывая, я не спеша иду по тротуару. У выпившего хромота становится всегда заметнее. И я не обижаюсь. Вообще пьяницы омерзительны, тем более скандалисты. Но этого, «дивизионного», можно понять. Двести на двенадцать! Невольно озвереешь. Особенно с годами. Когда все это отстоится, усилится в эмоциональном восприятии и прозреет в памяти. Тогда и замелькают мальчики кровавые в глазах.

А Сахно? Видит ли он своих мальчиков? Тех, что погибли от него и из-за него?

Нет, я никудышная размазня. Надо было сразу же задержать его, спросить документы. Если что – позвать на помощь людей. Столько передумано о нем, а когда представилась наконец просто невероятная, может, единственная в жизни возможность, так я растерялся. Фронтовик, называется!

Водка заметно будоражит мое сознание. Хочется что-то предпринять, на что-то решиться. И я бреду, куда ведут меня улицы. Сначала по проспекту, потом на перекрестке сворачиваю за угол. Постепенно поток прохожих на тротуаре редеет. Разом, вспыхнув, загораются вверху фонари. Их круглые шары, как спаренные луны, тускло светятся в небе, над мелкой еще листвой лип. По мере того как темнеет небо, они разгораются все сильнее…