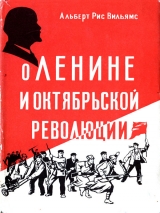

Текст книги "О Ленине и Октябрьской революции"

Автор книги: Альберт Рис Вильямс

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)

Через шесть месяцев я прощался с ним на IV Всероссийском съезде Советов в Москве. Рядом с ним, опираясь на его руку, стояла женщина лет семидесяти, сгорбленная и высохшая. Янышев почтительно представил ее мне как свою учительницу. За пределами России или вне рабочих кругов ее имя было совершенно неизвестно. Но для молодых революционеров из рабочих и крестьян ее имя значило все. С ними вместе переносила она трудности и лишения, сидела в тюрьме. Долгие годы труда и голода довели ее до истощения и убелили сединой волосы, весь ее вид вызывал жалость, но лишь до тех пор, пока не видишь ее глаз. В них все еще горел огонь, который зажег сердца десятков молодых людей, подобных Янышеву, и разослал их во все концы страны в качестве пламенных борцов за дело социалистической революции. Она отдала всю свою жизнь революции, пожалуй, даже не мечтая увидеть ее.

Теперь революция свершилась, она была среди своих, и рядом стоял верный молодой ученик. Правда, промышленность страны была разрушена, немцы находились у ворот Петрограда, в городе свирепствовал голод и холод, но все же, сидя в старинном зале бывшего Благородного собрания и слушая выступление Ленина, она ясно представляла себе приближение нового дня, который принесет всему народу мир, а ей даст возможность спокойно жить в деревне.

– Мы оба от земли и любим ее, – шепотом сказала она мне. – И когда революция закончится, мы с Михаилом собираемся снова жить в деревне.

Глава 4«ГЕНЕРАЛ НА БЕЛОМ КОНЕ»

Летом 1917 года я изъездил Россию вдоль и поперек. Со всех сторон все громче слышался стон исстрадавшегося народа. Я слышал его на текстильных фабриках в Иваново-Вознесенске, на ярмарках Нижнего и на рынках Киева. Он доносился до меня из трюмов волжских пароходов, с плотов и барж, проплывавших по ночам вниз по Днепру. Причиной народного горя была война, проклятая война.

Повсюду я видел страшные разрушения и множество других следов войны. На Украине мне довелось проезжать по тем самым холмистым степям, о которых Гоголь сказал: «Черт вас возьми, степи, как вы хороши!». Мы остановились в небольшом селе, окруженном холмами. Вокруг нашей земской повозки собралось около трехсот женщин, человек сорок стариков и детей и десятка два солдат-калек. Встав на повозку, я обратился к ним с вопросом: «Кто из вас слышал о Вашингтоне?». Один мальчик поднял руку. «Кто слышал о Линкольне?» Три руки. «О Керенском?» Около девяноста. «О Ленине?» Снова девяносто. «О Толстом?» Сто пятьдесят рук.

Им понравилась эта игра, они дружно хохотали над иностранцем и его смешным акцентом. Затем я совершил непростительную ошибку, задав вопрос: «Кто из вас потерял близких на войне?». Почти каждый поднял руку, и, будто завывающий между деревьями зимний ветер, по смеявшейся до этого толпе пронесся тяжелый вздох. Два старика-крестьянина с плачем припали к колесам коляски, и моя трибуна зашаталась. Из толпы, заливаясь слезами, выбежал паренек: «У меня брат – моего брата убили!». Прикрыв глаза платками или уткнувшись друг в друга, зарыдали женщины; слезам не было конца, я не представлял себе, откуда могло взяться столько слез. Кто бы мог подумать, что у этих внешне спокойных людей столько горя.

А ведь таких русских деревень, откуда забрали на войну всех здоровых мужчин, были тысячи. Это одна из бесчисленных деревень, куда с трудом добирались, а подчас доползали калеки, слепые, безрукие. Но миллионы вообще не вернулись. Они лежали в той огромной могиле, которая протянулась на две с половиной тысячи километров от Черного до Балтийского моря – по всему русско-германскому фронту. Там немецкие пулеметы тысячами косили этих крестьян, которых гнали в бой почти безоружными.

Оружия было сколько угодно в Архангельске. Его даже погрузили в вагоны и направили на фронт. Но торговцы, которым эти вагоны нужны были под товары, сунули чиновникам несколько тысяч рублей, и в результате неподалеку от Архангельска военное снаряжение свалили на землю, а вагоны отправили назад, чтобы погрузить в них шампанское, автомобили и дамские наряды, доставленные из Парижа.

Великолепно и весело жили в Петрограде и в больших городах те, кто зарабатывал на войне, но 10 миллионам солдат, загнанным по приказу царя в окопы, война несла лишь страдания и смерть.

И теперь, при Керенском, под ружьем находились все те же 10 миллионов. Их оторвали от плугов и станков и всунули в руки винтовки. Правящие классы шли на любые ухищрения, лишь бы это оружие оставалось в руках солдат. Они поднимали национальный флаг и вопили о «победе и славе»; создавали женские «батальоны смерти», крича: «Позор вам, мужчины, если девушки воюют вместо вас!». Они ставили пулеметы позади мятежных полков, угрожая верной смертью всякому, кто отступит. Но все было бесполезно.

СОЛДАТЫ ВОССТАЮТ

Тысячи солдат бросали винтовки и устремлялись в тыл. Они двигались, словно тучи саранчи, застопоривая движение на железных и шоссейных дорогах, водных путях. Они осаждали поезда, забираясь на платформы и крыши, гроздьями висели на подножках вагонов, нередко сгоняли с полок пассажиров. Кто-то из членов Христианской ассоциации молодых людей утверждал, что видел такой плакат: «Товарищи солдаты! Пожалуйста, не выбрасывайте пассажиров из окон на ходу поезда». Возможно, это преувеличено. Однако наши чемоданы они и в самом деле выбросили из окна.

Это произошло в то время, когда мы ехали в Москву с Александром Гамбергом. Купе вагона было переполнено. Пассажиры, чтобы не замерзнуть ночью, плотно закрыли окно и дверь, и безмятежно уснули. Вскоре воздух стал до того спертым, что буквально нечем было дышать, как в турецкой бане. Чтобы проветрить купе, я открыл дверь и снова улегся спать. Проснувшись утром, мы с ужасом обнаружили, что наши чемоданы исчезли.

Старик-кондуктор объяснил мне: «Какие-то «товарищи»-грабители в военной форме выкинули их из окна, а потом спрыгнули с поезда». В утешение нам он сообщил, что в соседнем купе точно так же украли багаж у одного офицера. Нам было жалко не столько одежды, сколько бесценных наших паспортов, записных книжек и рекомендательных писем, спрятанных в чемоданах.

Спустя две недели нас ждал еще один сюрприз: вызов к начальнику вокзала в Москве. Там находился один из наших чемоданов, который прислали грабители. Одежды в нем не оказалось, но зато налицо были все документы – наши и того офицера.

По правде говоря, если принять в расчет бедственное положение всех этих солдатских масс, которые растеклись с фронта по стране, можно удивляться не числу совершенных ими краж и всякого рода эксцессов, а тому, что их было так мало. И если хоть на сотую долю было правильным то, что рассказывали об ужасных условиях в окопах, приходится удивляться не дезертирству многих солдат, а тому, что их так много еще оставалось на фронте.

Желая увидеть все собственными глазами, я делал неоднократные попытки раздобыть пропуск на фронт. Наконец, в сентябре мои усилия увенчались успехом. Вместе с Джоном Ридом и Борисом Рейнштейном я отправился на Рижский фронт.

С нами ехал длиннобородый громадного роста русский священник, человек симпатичный и добрый, но питавший чрезмерную слабость к чаепитию и разговорам. На дверь нашего купе кондуктор повесил табличку, гласившую: «Американская миссия». Под такой защитой мы выспались, а потом сидели и завтракали, в то время как поезд медленно полз, еле пробиваясь сквозь моросящий дождь. Священник без конца рассказывал о солдатах.

– В старых текстах молитв, – говорил он, – бог назывался царем небесным, богородица – царицей. Нам пришлось это выкинуть, так как народ не хочет осквернять бога. Священники молятся за мир для всех народов, а солдаты в это время кричат: «Прибавь – без аннексий и контрибуций». Затем мы молимся за странствующих, больных и страждущих, а солдаты требуют: «Молитесь еще и за дезертиров». Революция пошатнула веру в бога, но все же солдатские массы религиозны. Во имя креста еще многое можно сделать.

Но империалисты вознамерились сделать во имя креста слишком многое. Они кричали: «Продолжайте войну! Продолжайте войну до тех пор, пока не водрузим крест на куполе собора святой Софии в Константинополе». А солдаты отвечали: «Да... Но прежде чем мы водрузим крест на соборе святой Софии, тысячи крестов поставят на наших могилах. Не нужно нам Константинополя. Мы хотим домой. Мы не хотим, чтобы кто-нибудь захватил нашу землю. Не хотим мы и сами отнимать землю у других».

Но даже если бы они и хотели воевать, то с чем бы они пошли в бой? В Вейдене, старинном городе тевтонских рыцарей, мы оказались свидетелями полного развала армии. Сверху, с серого неба, лил дождь, размывая дороги, а солдатские сердца наливая свинцовой тяжестью. Из траншей навстречу нам поднимались исхудалые, как скелеты, солдаты, с удивлением взиравшие на нас. Мы видели, как изголодавшиеся люди набрасывались на поля, где росла свекла, и съедали ее сырой. Мы видели, как люди босыми ногами шлепали по жнивью, как летнее обмундирование привезли лишь в начале зимы, как увязали по брюхо в грязи и гибли лошади. Обнаглев, буквально над самыми окопами висели бронированные вражеские самолеты, наблюдавшие за каждым передвижением войск, а зенитных орудий не имелось; не было также продовольствия и обмундирования. И в довершение всего люди потеряли веру в руководство.

Так как офицеры и правительство ничего не делали или не хотели делать для солдат, они берут свою судьбу в собственные руки. Повсюду, даже в окопах и на артиллерийских позициях, возникали новые Советы. Здесь, в Вендене, их было три – Искосол, Исколат и Искострел [18]18

Искосол – Исполнительный комитет солдат латвийских частей XII армии; Исколат – Исполнительный комитет объединенных Советов Латвии; Искострел – Исполнительный комитет Совета латышских стрелков.

[Закрыть].

Мы были гостями последнего, Совета латышских стрелков, самых грамотных, самых храбрых и наиболее революционно настроенных солдат. Чтобы укрыться от германских самолетов, солдаты собрались в тенистом овраге, и десять тысяч коричневых гимнастерок слились с окрашенной по-осеннему листвой. Несмотря на то что над ними «висела» опасность, они весело хохотали при одном лишь упоминании имени Керенского и встречали бурными аплодисментами призыв к миру.

– Мы не трусы и не предатели, – заявляли ораторы. – Но мы отказываемся воевать до тех пор, пока не узнаем, за что воюем. Нам говорят, что эта война ведется за демократию. Мы этому не верим. Мы уверены, что союзники – такие же захватчики, как и немцы. Пусть докажут противное. Пусть объявят свои условия мира. Пусть опубликуют секретные договоры. Пусть Временное правительство докажет, что за ним не стоят империалисты. Тогда мы все, до последнего человека, отдадим свою жизнь в бою.

Причина развала русской армии коренилась главным образом не в том, что солдатам нечем было воевать, а в том, что им не за что было воевать.

Имея поддержку рабочих, солдаты были полны решимости покончить с войной.

СУДЬБА «ГЕНЕРАЛА НА БЕЛОМ КОНЕ»

Такой же решимости, но только продолжать войну, была преисполнена буржуазия, поддерживаемая союзниками и генеральным штабом. В случае продолжения войны, буржуазия выигрывала бы втройне: 1) она продолжала бы получать колоссальные барыши от военных заказов; 2) в случае победы получила бы в качестве доли при дележе завоеванного проливы Босфор, Дарданеллы и город Константинополь; 3) это позволило бы отвлечь внимание масс от их все более настойчивых требований о предоставлении земли и передаче им управления фабриками и заводами. Буржуазия следовала изречению Екатерины II: «Чтобы спасти империю от посягательств народа, нужно развязать войну и таким образом подменить социальные устремления национальным чувством». Теперь социальные устремления народных масс ставили под угрозу буржуазную империю помещиков и капиталистов. И если бы война продолжалась, буржуазии удалось бы отдалить день расплаты с массами. Продолжающаяся война поглотила бы энергию, которая могла бы быть использована для революции. Поэтому лозунг «Война до победного конца» стал боевым кличем буржуазии.

Но солдаты уже вышли из повиновения правительству Керенского и больше не поддавались влиянию красноречия этого романтического оратора. Буржуазия начала искать «человека меча». Она говорила: «Россия нуждается в сильном человеке, который не станет терпеть революционных выступлений, а будет править железной рукой. Нам нужен диктатор».

На роль «генерала на белом коне» был избран казачий генерал Корнилов. На совещании в Москве он покорил буржуазию призывами к «политике крови и железа».

По своей инициативе он ввел в армии смертную казнь, расстрелял из пулеметов не один батальон непокорных солдат и выставил их окоченевшие трупы рядами вдоль заграждений. Корнилов заявил, что только такое сильнодействующее средство может излечить Россию от болезни.

В конце августа Корнилов выпустил листовку, в которой заявлял: «Наша великая страна погибает. Из-за давления большинства Советов, состоящего из большевиков, правительство Керенского действует в полном соответствии с планами германского генерального штаба. Пусть же все, кто верит в бога и церковь, просят господа явить чудо и спасти нашу родину».

Он отозвал с фронта 70 тысяч отборных войск. Многие из них мусульмане – туркмены из его личной охраны, татарские и черкесские кавалеристы. Их офицеры поклялись на эфесах шашек, что, когда Петроград будет взят, безбожников-социалистов заставят построить большую мечеть, а потом расстреляют. С аэропланами, английскими броневиками и «дикой дивизией» Корнилов двинулся на Петроград во имя «господа бога нашего и аллаха».

Но он не взял Петроград.

Во имя Советов и революции, как один человек, на защиту столицы поднялись массы. Корнилов был объявлен предателем и поставлен вне закона. Были открыты арсеналы, и оружие роздано рабочим. Красногвардейцы патрулировали улицы, рыли окопы, спешно воздвигали баррикады. Социалисты из мусульман выехали навстречу «дикой дивизии» и во имя Маркса и Магомета призывали ее не выступать против революции. Их призывы и доводы возобладали. Силы Корнилова растаяли, и «диктатор» был взят без единого выстрела. Буржуазия чувствовала себя подавленной после разгрома революцией враждебных сил. Да это и понятно: ведь она возлагала на контрреволюционную вылазку Корнилова все свои надежды.

А пролетарии торжествовали, убедившись, какой грозной силой могут они стать, сплотившись воедино со всем трудовым народом. Окопы и фабрики приветствовали друг друга. Солдаты и рабочие отдавали особую дань уважения матросам, которые сыграли в разгроме корниловщины особенно большую роль.

Глава 5ТОВАРИЩИ МАТРОСЫ

Когда о наступлении Корнилова на Петроград стало известно в Кронштадте и Балтийском флоте, там в мгновение ока все были подняты на ноги. Десятки тысяч матросов, оставив суда и остров-крепость, устремились в город, расположившись там бивуаком на Марсовом поле. Они взяли под свою охрану все стратегически важные пункты города, железные дороги и Зимний дворец.

Возглавляемые матросом-гигантом Дыбенко, они бесстрашно пошли в расположение корниловских войск, чтобы уговорить их не выступать. Они вселяли в сердца белых страх перед революцией и вызывали страстность и революционный пыл у своих товарищей по борьбе.

Их приветствовали как гордость и славу революции. Если находились такие, кто пытался осуждать их за различные выходки в Кронштадте, то им отвечали: когда какой-нибудь контрреволюционный генерал попытается набросить петлю на шею революции, а кадеты намылят эту петлю, то матросы пойдут в бой и, не колеблясь, отдадут жизнь за дело революции.

Так и было во время корниловщины и вообще всегда. По всей России встречал я этих просоленных морскими ветрами людей в синих форменках, с характерной походкой вразвалку. Повсюду они выступали как провозвестники идей социализма. Я слышал, как они выступали на митингах и на рыночных площадях, побуждая к активным действиям самых нерешительных. Я видел, как благодаря их усилиям из дальних деревень начинали посылать продовольствие в города. Позже, во время юнкерского мятежа против Советов, я видел, как эти матросы во главе атакующих бросились на штурм телефонной станции и вынудили юнкеров к сдаче. Они всегда первыми ощущали угрозу революции, всегда первыми спешили к ней на выручку.

Русский матрос дорожил революцией, потому что она несла ему освобождение от кошмарного прошлого. Морскими офицерами старого русского флота могли стать исключительно представители привилегированной касты. Матросы ненавидели их за то, что вводимая ими дисциплина основывалась не на справедливой строгости, а на деспотизме и унижении. Судьба матроса всецело зависела от произвола, капризов и самодурства унтер-офицеров, которых он презирал. С ним обращались, как с собакой, и унижали разными способами, вплоть до надписей, подобных этой: «Для собак и матросов вход воспрещен».

Матрос, как и солдат, имел право отвечать своим начальникам только тремя фразами: «Так точно», «Никак нет» и «Рад стараться», беря при этом под козырек и заканчивая каждую фразу словами «Ваше благородие». За любое лишнее слово ему могли дать пощечину. За малейший проступок наказывали самым жестоким образом. За четыре года было казнено, заключено в тюрьмы или приговорено к каторге 2527 человек. Все это делалось именем царя.

Теперь царей не стало, а сами имена их предавались забвению. Морские корабли получали новые названия, соответствовавшие новому, республиканскому строю.

Так, «Император Павел I» стал «Республикой», «Император Александр II» после того, как его «окропили» краской, стал «Зарей свободы». Уже от одних только этих революционных преобразований прежние самодержцы могли перевернуться в гробах. Но каково было живым – царю и его сыну, когда «Цесаревич» стал «Гражданином», а «Николай II» – прекрасным кораблем «Товарищ».

Товарищ!.. Живший теперь в ссылке в Тобольске экс-царь знал, что последний извозчик стал «товарищем».

Новые названия кораблей написали золотом на лентах лихо надетых бескозырок. И матросы уже повсюду появлялись как вестники и носители свободы, товарищества и республиканского строя.

Изменить названия кораблей дело, конечно, не трудное, но революционные преобразования не ограничивались только этим. Они затронули основы всей жизни, вносили существенные, глубочайшие изменения, свидетельствовавшие о внутреннем, коренном обновлении – демократизации огромного флота.

МАТРОСЫ УПРАВЛЯЮТ ФЛОТОМ

В сентябре я впервые столкнулся с матросами в привычной для них обстановке. Дело было в Гельсингфорсе, где стоял Балтийский флот, прикрывавший морские пути к Петрограду. У причала покачивалась бывшая царская яхта «Полярная звезда». Наш гид, старик, бывший офицер, указал на выкрашенный в желтый цвет пояс бортовой обшивки яхты и проворчал вполголоса:

– Этот пояс сделан из лучших пород красного дерева. Он обошелся в 25 тысяч рублей, но этим проклятым большевикам лень полировать его, поэтому они взяли и закрасили желтой краской. В мое время матрос был матросом, он знал, что его дело скоблить и драить, и занимался своим делом. А если отлынивал, получал в морду. Ну, а сейчас в них словно бес вселился какой-то! Подумать только! Тут, на этой самой яхте, которая принадлежала самому царю, сидит простая матросня и придумывает законы для управления кораблями, флотом, всей страной. Но им и этого мало. Они поговаривают об управлении всем миром. Это называется у них интернационализмом и демократией, а я это называю открытой изменой и безумством.

Таково было изложенное вкратце различие между старым и новым режимом. При старом режиме дисциплина и власть исходили сверху, при новом – от самих матросов. Старый флот был флотом офицеров, новый стал флотом матросов. Эта перемена повлекла за собой и новую переоценку ценностей. Теперь «наведение глянца» в мозгах матросов по вопросам демократии и интернационализма было куда более важным делом, чем наведение глянца на меди и красном дереве.

С другой характерной чертой настроений в новом флоте мы познакомились, когда поднимались по трапу «Полярной звезды», на которой в свое время развлекался Распутин со своими дружками. Тут Бесси Битти, американской журналистке, твердо заявили, что присутствие представительниц ее пола на кораблях отныне запрещено – это было одним из новых правил Совета моряков. Капитан блистал обильным золотым шитьем, был вежлив, но совершенно бессилен.

– Ничего не могу поделать, – беспомощно развел он руками. – Все зависит от комитета.

– Но она приехала за десять тысяч верст, чтобы посмотреть на флот.

– Прекрасно, однако без разрешения комитета нельзя, – ответил он.

Пока мы разговаривали, вернулся посыльный со специальным разрешением комитета, и мы пошли дальше. Повсюду члены экипажа выражали недовольство наличием среди нас женщины, однако всякий раз после пояснений капитана: «С особого разрешения комитета», они любезно отступали.

Этот Центральный комитет Балтийского флота, или, как его обычно называли, Центробалт, заседал в большой каюте-люкс. Это был Совет моряков Балтийского флота. В комитете, состоявшем из 65 человек, 45 из которых являлись большевиками, имелся представитель от каждой тысячи матросов. Комитет состоял из четырех отделов: административного, политического, военного и морского, которые ведали всей жизнью флота. Капитану были выделены смежные каюты одного из бывших великих князей, но в большую каюту ему запрещалось входить. К счастью, мои документы явились волшебным «сезамом», открывшим мне доступ в комитет и его каюту.

Какая ирония судьбы! Всего несколько месяцев назад здесь блаженствовал средневековый самодержец со своими придворными дамами и лакеями. Теперь здесь сидят рослые загорелые матросы и обсуждают проблемы социалистической революции. Каюта приняла строго деловой вид, все лишнее убрано. Рояль и картины сдали в музей. Столы и диванчики покрыли коричневым холстом. Теперь фешенебельный салон превратился в скромный рабочий кабинет. Здесь напряженно работали простые матросы, ставшие законодателями, руководителями, служащими. В новой роли они чувствовали себя несколько неловко, но работали с необычайным рвением – по шестнадцать часов в сутки. Это были мечтатели, захваченные идеей, сила и размах которой обнаруживаются, например, в следующем обращении:

«ОТВЕТ НА ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АМЕРИКАНСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ АЛЬБЕРТА ВИЛЬЯМСА

Русская демократия в лице представителей Балтийского флота шлет пролетариату всех стран теплые слова привета и сердечно благодарит за приветствия наших братьев из Америки.

Товарищ Вильямс – первая ласточка, прилетевшая к нам на холодные волны Балтийского моря, которое вот уже три года окрашивается кровью сынов единой семьи – Интернационала.

Русский пролетариат будет бороться до последнего своего дыхания за объединение всех людей под красным знаменем Интернационала. Когда мы начинали революцию, мы имели в виду не одну только политическую революцию. Задача всех истинных борцов за свободу – это свершение социальной революции. За это передовой отряд революции, в лице матросов русского флота и рабочих, будет биться до конца.

Пламя русской революции, мы уверены, распространится на весь мир и зажжет огонь в сердцах рабочих всех стран, и мы получим поддержку в нашей борьбе за скорейший всеобщий мир.

Свободный Балтийский флот с нетерпением ждет момента, когда сможет пойти в Америку и рассказать обо всем, как страдала Россия под игом царизма и что она переживает теперь, когда поднято знамя борьбы за свободу народов.

Да здравствует американская социал-демократия!

Да здравствует пролетариат всех стран!

Да здравствует Интернационал!

Да здравствует всеобщий мир!

Центральный комитет Балтийского флота4-го созыва».

На том же самом столе, на котором дружески настроенные матросы написали это обращение в доброжелательном тоне, они составили еще одно обращение, полное сарказма. Оно предназначалось их «главнокомандующему» Керенскому. Последний, будучи не в состоянии объяснить свою роль в корниловском мятеже, позволил себе оскорбительный выпад по адресу матросов. Они следующим образом ответили на его поступок:

«Мы требуем немедленно удалить из правительства политического авантюриста «социалиста» Керенского, который губит великую революцию, проводя в интересах буржуазии политику бесстыдного политического шантажа.

Тебе, Керенский, предатель революции, шлем мы наши проклятья. В то время, когда наши товарищи тонут в Рижском заливе и когда мы все, как один, готовы отдать наши жизни за свободу, готовы умереть, сражаясь в открытом море или на баррикадах, ты стараешься погубить флот. Мы проклинаем тебя...»

Однако сегодня у матросов было приподнятое настроение. Они радовались новой удаче: они только что собрали крупную сумму для своих товарищей – солдат Рижского фронта, а теперь вот принимают у себя в гостях первого иностранного товарища. Секретарь комитета эскортировал меня на лоцманском катере на свой броненосец «Республика». Вся команда, собравшись на палубе, издалека шумно приветствовала наше приближение. За обычным официальным приветствием последовали настоятельные просьбы выступить. В то время мои познания в русском языке были весьма скудными, а мой переводчик слабо знал английский язык. Пришлось прибегнуть к известным революционным фразам. Однако достаточно было простого упоминания боевых призывов, чтобы вызвать одобрение у этих последователей социализма. Произнесение лозунгов, окрашенное моим иностранным акцентом, вызвало взрыв аплодисментов, который прогремел, как залп всех орудий корабля.

В этих водах состоялась церемония известной встречи кайзера с царем. Приветствия тогда, конечно, не были такими громкими и тем более такими искренними, как те, которые раздались в тот момент, когда я, американский интернационалист, на командном мостике этого корабля, стоявшего у берегов Финляндии, обменялся рукопожатием с Аверичкиным, русским интернационалистом.

КОРАБЕЛЬНОЕ МЕНЮ, МАТРОССКИЙ КЛУБ И УНИВЕРСИТЕТ

После столь торжественной встречи на палубе мы прошли в помещение судового комитета. Меня забросали бесчисленными вопросами об американском военно-морском флоте, начиная с такого: «Отражают ли американские военно-морские офицеры настроения исключительно высших классов?» – и кончая вопросом: «Содержатся ли американские корабли в такой же чистоте, как наш?» Во время нашей беседы для меня принесли бифштекс с яйцом, а для каждого члена комитета – большую тарелку картошки. Я обратил внимание своих собеседников на разницу в блюдах. Мне объяснили:

– Ваше блюдо офицерское, наше – матросское.

– Тогда зачем же вы совершали революцию? – шутливым тоном спросил я.

Они рассмеялись и сказали: «Революция дала нам то, чего мы хотели больше всего, – свободу. Мы хозяева наших кораблей. Мы сами распоряжаемся своими жизнями. У нас свои суды. Мы можем получить отпуск на берег, когда свободны от вахты. В свободное от службы время нам разрешено носить штатскую одежду. Мы не требуем, чтобы революция дала нам сразу все».

Охватившее весь мир рабочее движение основано на стремлении обеспечить народу не только необходимые жизненные блага, но и на более полном удовлетворении всех его духовных запросов. Проезжая однажды вечером по Гельсингфорсу, мы обратили внимание на то, что на улицах не было видно обычно разгуливающих там группами матросов. Вскоре выяснилась и причина столь необычного явления. Наше внимание привлекло здание, фасад и размеры которого говорили о том, что здесь находится большой современный отель. Мы вошли внутрь, а затем – в зал ресторана, откуда доносились звуки музыки. Здесь, в помещении, уставленном пальмами и сверкающем зеркалами и серебром, сидели обедающие и слушали музыку Шопена, Чайковского, которую временами сменяли звуки американского ритмического танца. Это был первоклассный отель, но вместо обычной клиентуры большого отеля – банкиров, спекулянтов, политических деятелей, авантюристов и богато разряженных дам – он был переполнен загорелыми моряками военно-морского флота Российской республики, которые чувствовали себя здесь полными хозяевами. По задрапированным залам здания ходили теперь смеющиеся, обменивающиеся шутками и спорящие между собой матросы в синих форменках.

Снаружи висела вывеска, на которой крупными буквами написано: «Матросский клуб», а ниже девиз: «Добро пожаловать, моряки всего мира». Когда он открылся, в нем насчитывалось десять тысяч членов, плативших членские взносы. Девяносто процентов его членов были грамотными. Гордостью клуба были пользовавшаяся большой популярностью читальня с периодикой, составлявшей ядро библиотеки, и прекрасный иллюстрированный еженедельник «Моряк».

При клубе имелся также «университет» с различными курсами, начиная от простых, где учили грамоте, и кончая такими, где изучались более сложные предметы. В комитете по учебным вопросам я неосторожно спросил его председателя, в каком университете он учился.

– Ни университета, ни школы я не кончал, – с сожалением ответил он. – У меня нет никакого образования, но я революционер. Мы разделались с царем, но не меньшим врагом является неграмотность. Мы и с ней разделаемся. Это единственный способ создать демократический флот. У нас демократическое управление, но большинство наших офицеров настроены отнюдь не демократически. Мы должны подготовить офицеров из рядовых.

Для работы на курсах он привлек профессоров университета, членов ученых обществ и кое-кого из офицеров.

Как же отразились на флоте эта новая дисциплина и улучшение быта матросов? Мнения по этому поводу расходились. Уничтожение старой дисциплины, утверждали многие офицеры, снизило боеспособность. Другие уверяли, что, как показали испытания в огне войны и революции, флот находится в хорошем состоянии. В качестве примера их боевого духа они приводили сражение у Моонзундских островов. Несмотря на численное превосходство немцев и имевшееся у них преимущество в скорости и дальнобойности, революционные матросы блестяще провели бой с противником. Все признавали, что они продемонстрировали исключительно высокий боевой дух.

Не вызывало никаких сомнений, что матросы гордились своим флотом. Они сознавали, что являются его полновластными хозяевами. Когда катер увозил меня с «Республики», Аверичкин, обведя широким жестом все стоящие в заливе на якоре серые корабли, воскликнул:

– Наш флот! Наш! Мы сделаем его лучшим флотом в мире. Пусть он всегда сражается за справедливость, – и, всматриваясь в нависшую над водой серую мглу. словно надеясь увидеть скрытое за красной пеленой войны, добавил: – пока мы не совершим социалистическую революцию и не покончим со всеми войнами.

В России стремительно нарастала социалистическая революция, и этим морякам суждено было оказаться вскоре в самом круговороте событий.