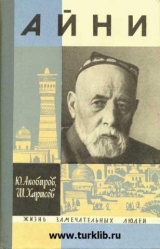

Текст книги "Айни"

Автор книги: Юсуф Акобиров

Соавторы: Шафкат Харисов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)

Состязание

В конце осени 1889 года бабушка попросила внучат приехать, чтоб она перед смертью могла с ними попрощаться. В то время из Бухары в деревню Махалля приехал Шариф-джон-махдум, сын покойного судьи Абдушукура. Остановился он в доме помощника учителя Мулло-Абдусалома. Мулло-Абдусалом для работы по хозяйству пригласил старшего, но, узнав, что и младшие здесь, пригласил всех братьев.

Садриддин кипятил самовар, разливал чай по чайникам и отсылал гостям. К нему подошел мальчик примерно одних лет и одинакового роста, но чуть тоньше и бледнее. Он со вздохом пожаловался Садриддину, что в деревне скучно, что даже не с кем играть в стихи. Один произносит двустишие, другой подхватывает с той буквы, которой закончил первый. Мальчики соревнуются долго. Наконец, на букву «ж» надо было Садриддину найти двустишие. За неимением известного, он сам придумал и сказал экспромтом:

Жожу можу, жожу можу, жожу мож.

Все это жож – сначала мож и после жож.

Это была бессмыслица, набор слов. Жож – горькая трава, а мож – именно бессмыслица.

Мальчик Мирзо-Абдулвохид – сын Шариф-джона – растерялся и побежал к отцу. Скоро его отец Шариф-джон (поэт Садр Зиё) пригласил Садриддина и посоветовал ему учиться в Бухаре. Хозяин дома обещал устроить его.

После отъезда гостей брат, собираясь в Бухару, решил взять и Садриддина.

По обычаям тех лет надо было справить поминки по родителям и устроить обрезание младшим братишкам. Все это требовало денег. Решили продать дом в Верхней Махалле. Продали осла, барана и овцу и на вырученные деньги расплатились с долгами, устроили поминки. Братьев отвезли в Верхнюю Махаллу. Оставили им немного одежды, провизии, денег, а пса Хайбара отвели к дяде-пастуху, у кого его взяли щенком. Садриддин взял себе на расходы пять тенег – семьдесят пять копеек. С этими деньгами он и поехал в Бухару учиться.

Начиналась новая жизнь в городе…

В городе

Как и по всей Средней Азии, здания бухарских медресе были обычно двухэтажные или одноэтажные. Таковы медресе Бухары, Самарканда, Ташкента и многих других городов.

«Вокруг этих зданий тянулись каменные площадки, дворы их мостились жженым кирпичом, поставленным на ребро, стены зданий тоже выкладывались из жженого кирпича, украшались арками, мощными сводами и нишами; мечети при медресе венчались огромными каменными куполами, и все это покрывалось цветными глазированными изразцами. Над зодчеством и украшением медресе работали всегда лучшие мастера, и возведение этих великолепных строений должно было увековечивать славу строителей и правителей, давших средства на это».

Так начинается вторая книга «Воспоминаний» устода Садриддина Айни. Эта книга называется «В городе» и целиком посвящена Бухаре, ее чиновникам, учащимся медресе, торговым рядам, правам и обычаям того времени. Особенно характерна и бесценна первая глава – «Мир-Араб». Из нее мы узнаем о методах обучения вообще в Средней Азии и, в частности, в городе Бухаре, не изменявшихся на протяжении четырехсот лет, о причинах зарождения движения джадидов – организаторов новометодных школ, представителей мелкой буржуазии, а также о причинах бухарской революции.

«…Но наружное великолепие прикрывало внутреннее убожество бухарских медресе. Большинство основных помещений, – пишет устод, – где протекала жизнь учащихся, было убогими, темными, тесными кельями, где два человека обычно помещались с трудом. Эти кельи имели одну только дверь, через которую проходили люди, воздух и свет. Всякие другие отверстия, вроде окон или бойниц, были лишь в немногих кельях.

Готовили пищу, умывались, складывали дрова и уголь при входе в эти каморки, и дым из очага выходил через ту же дверь, потому что строители часто забывали о дымоходе.

Эти старые медресе, построенные три или четыре столетия назад, доныне удивляющие нас своим великолепием, как бы олицетворяли феодальный строй, внешне нарядный, величественный, сверкающий, а внутри темный, удушливый, смрадный, невыносимо тесный. В этих зданиях выражены лицемерие и жестокость феодализма, то средневековье, которое в России давно изучают по книгам в музеях, а я видел сам, пережил и перестрадал, прожив в нем половину своей жизни».

Год в медресе начинался в месяце мизон (22 сентября) и заканчивался в месяце хамал (22 марта).

Изучали арабский язык – морфологию и синтаксис, логику, риторику, естественные науки в богословском понимании, правила омовения, поста, похорон, паломничества в Мекку, зякет, порядок купли и продажи, правила рабовладения и освобождения рабов, правила брака и развода и другие установления шариата: знания, необходимые для религиозной или государственной службы.

Математику, литературу, историю и родной язык изучали на стороне, кто где мог, или вовсе не изучали: знание этих предметов считалось ненужным, даже вредным.

Всякий окончивший начальную школу не умел ни читать, ни писать – был неграмотным. Ученик находил себе учителя в своем медресе или в другом – не важно – и проходил книгу «Бидон» – арабская грамматика на таджикском языке, потом «Начало науки» – основы ислама, арабскую морфологию – по книгам «Муиззи» и «Занджони», синтаксис – по «Авомил», и на все эти книги уходило три года. Изучив эти книги, учащийся переходил к пятилетнему курсу и изучал книги «Шархи мулло» Абдурахмана Джами, «Кофия» – арабский синтаксис, книгу логики «Шамсия», «Хошияи Кутби» (толкование «Шамсии») – годичное занятие, изучение метафизики по книге «Акоиди Насафи».

Четыре года изучали толкование «Акоиди». Два года изучали логику и метафизику по книге «Тахзиб», два года уходило на книгу «Хикмат-ул-Айн» – сверхъестественные науки, два года на «Мулло-Джалол».

Проучившись девятнадцать лет, мулла не умел порой ни писать, ни читать. В год проходили около десяти строк и толкования к ним и толкования к толкованиям, один читал, остальные слушали и потом выкрикивали все, что услыхали. Кто кричал громче – тот считался умнее.

Ученик добровольно сам выбирал учителя, делал ему подарки и учился у него. Подарки учеников – единственный доход учителя, поэтому каждый из учителей стремился прослыть умным, хорошим и добрым учителем, чтоб иметь побольше учеников.

Поэзия не входила в программу обучения: если кто из учащихся и знал стихи, то только благодаря своей любознательности.

Итак, в 1890 году в бухарском медресе Мир-Араб стал учиться двенадцатилетний гиждуванец Садриддин. Жил он вместе с братом Мухиддином в маленькой келье под крышей на четвертом этаже. Изучал «Кофию»: одну главу – с Мулло-Абдусаломом, другую – с Мулло-Бозором, «Мухтасар и Викоя» – с Мулло-Авезом из Ходжента.

Чтобы самому как-нибудь прокормиться, он варил обед для других зажиточных учеников Абдусалома, Мулло-Косима и Мулло-Кори-бека. К тому же в субботу, среду и четверг сотрапезники долго просиживали по вечерам. Садриддин готовил им чай и прислуживал за достарханом. В эти долгие скучные вечера шла неторопливая беседа о наследстве, доходах, смерти и других житейских мелочах. Мальчик с тоской вспоминал деревню, отца, мать и, конечно, добрую старушку Царевну Туту. Только желание получить знания, выбиться в люди, стать ученым муллой (мальчик, пока сам не столкнулся вплотную с миром ханжей и фанатиков, ради наживы идущих на все – даже на лжесвидетельские показания и клевету, – считал, что муллы знают очень много) удерживало его в зловонной «благородной Бухаре», в тесной и неуютной келье на двоих под самой крышей.

Первое приобретение мальчика в полосатых штанах, старой рубашке, потрепанном халате, перевязанном старым платком, по утрам выбегавшего из душной кельи на мощенный красным кирпичом двор в деревянных сандалиях, была книга стихов «Махмуд и Аёз», изданная в Индии.

Отдав одну теньгу из своих запасов в три теньги, Садриддин, прижав книгу к груди, убегал на открытую большую площадку, где другие учили уроки, и, открыв книжку, погружался в мир поэзии.

Мало кого интересовало, что читает новичок, – одни умывались, другие зубрили, третьи отсыпались, четвертые злословили исподтишка, пятые уходили слоняться по узким и кривым улочкам Бухары.

Большая часть учеников – степенные, бородатые, многие даже женатые, давно закончившие все науки и успевшие многое перезабыть, спесивые и чванливые, гордые и самомнительные неудачники, оставшиеся без места. Они при встрече друг с другом злословили, как кумушки, спешили на свадьбы и похороны и жили в тайной надежде, что где-то скончается мулла и дехкане, прослышав об их учености, попросят к себе в деревню. Для некоторых такие мечты сбывались, а для некоторых так и оставались мечтой, несбыточной, неосуществимой, даже трагичной, как, например, для Мулло-Туроба.

Судьба Мулло-Туроба

Однажды ровесник и соученик Садриддина Пирак, тоже любивший стихи, похвалился:

– А я знаю такое, чего не знаешь ты.

– Стихи?

– Нет. Отгадай.

– Сам скажи.

– Я знаю русские слова.

– Поклянись!

– Нет, ты поклянись, что никому не скажешь.

– Клянусь. А разве нельзя знать русские слова?

– Ты спроси у Мулло-Туроба, – ответил шепотом Пирак.

– А ну, скажи что-нибудь по-русски.

– Час!

– Еще скажи.

– Больше не знаю. У меня на бумажке есть. Приходи ко мне, вместе будем читать,

– Где ты их взял?

– У Мулло-Туроба. Он их привез из Самарканда…

Однажды Мулло-Туроб пришел в медресе в туфлях. Все от мала до велика всполошились: мулла надел туфли, он стал русским…

Учителя подговорили учеников украсть у Туроба эти туфли. Фанатики ворвались в келью и переворошили все – им в руки попала тетрадка с русскими словами.

…Мулло-Туроб, предупрежденный (видно, не все были против доброго, отзывчивого и любознательного муллы), бежал из кельи. Минуя старшин Мир-Араба, дав взятку главному судье, он продал свою келью. Это тоже было неслыханным кощунством, и только авторитет главного судьи, скрепившего «священной» печатью купчую, спас Мулло-Туроба от самосуда бухарских мулл и учащихся.

Но вот однажды Пирак решил показать мальчику из Гиждувана Бухару. Они прошли мимо зловонной бойни, ее запах доносился и до кельи на четвертом этаже, наблюдали бесчинства перекупщиков на базаре, а затем отправились на площадь Регистан перед Арком. И тут увидели, как вели на казнь трех смертников. Одним из смертников со связанными руками был Мулло-Туроб…

Значит, ему так и не удалось спастись.

За смертниками рядом с четырнадцатилетним мальчиком плелся больной старик. Садриддину пришлось смотреть, как старика и мальчика наказывают плетками…

Перед Садриддином раскрылся пестрый, разнообразный, неустроенный мир, его люди, его законы.

Еще одна встреча оказалась удивительной и загадочной.

Затмение

В медресе Мир-Араб как-то появился высокий человек в банорасовом халате (обычно эмир, выражая свою благосклонность, дарил такой халат), с маленькой чалмой на большой голове. Он опирался на русскую трость, на ногах у него были туфли.

Ученики, учителя и старшины учеников – все вставали с места и приветствовали вошедшего поклоном, однако он как бы не замечал никого.

Это был Ахмад Дониш.

За глаза муллы злословили о нем, но в глаза его подобострастно приветствовали.

Мальчик из Гиждувана удивлялся: если они его ненавидят, то почему приветствуют, если же они его уважают, то почему злословят?

Такое проявление ханжества и лицемерия заставило Садриддина задуматься. Еще больше он удивился, когда услышал, как Ахмад Дониш мимоходом бросил:

– Сегодня вечером будет лунное затмение.

Если кто-то может предсказать затмение, то, значит, существуют науки помимо тех, которые изучают в медресе девятнадцать лет?

– Он знается с нечистой силой, – шептались вокруг. «Если он знается с нечистой силой, то почему все почтительно встают при его появлении?» – думал Садриддин. И в ответ он услышал:

– Он друг русских…

Если он, друг русских, заслужил уважение простолюдинов (почти все обездоленные обращались к нему за советом и помощью) и ненависть мулл, то почему он свободно разгуливает по Бухаре, входит свободно в медресе и его слова ловят жадно, ему льстят, а бедного Мулло-Туроба сжили со свету только лишь за русские слова, и все это невозможно было ни понять, ни тем более объяснить.

В назначенное Донишем время все учащиеся медресе и муллы поднялись на крышу. Ахмад Дониш тоже был там; рядом с ним были часы, фонарь, тетрадка с цифрами.

Наверно, не один гиждуванец Садриддин, но и многие из учеников усомнились в эту ночь в справедливости и учености своих учителей.

– Ахмад-безбожник сеет неверие и смуту, если б его высочество наш эмир, дай бог ему здоровья и еще многих красивых жен, разрешил с ним расправиться… – сетовали фанатики.

– Его высочество не хочет навлекать беды на свою голову и связываться с неверными. Ахмад – друг белого царя, его знают вельможи русских и Европы, его уважают ученые многих стран…

При изучении «Шамсии» Садриддин встретил объяснение лунного затмения и спросил учителя:

– Вероятно, Дониш вот при помощи такой таблицы и узнал о затмении, и, вероятно, он вовсе и не связан с нечистой силой?

Ведь в детстве боялся же Садриддин семиголового дива, пока отец не рассеял его сомнений…

Мо ответ учителя логики был самый нелогичный:

– Ученые говорят все, что им придет в голову. Они – ученики дьявола, а Дониш – их слуга. Человек, который хочет стать муллой, не должен вдумываться в слова ученых!..

Это циничное признание учителя объяснило Садриддину все, в чем он сомневался и о чем думал в долгие зимние месяцы. Зубрежка, бездумная зубрежка делает учеников муллами и дает им право на жизнь и смерть дехкан; занятия же предметами наук делают ученика ученым, но не дают никаких прав и навлекают гнев власть имущих. Две дороги – по какой идти, что делать – каждый сам решает для себя.

В марте кончились припасы, и Садриддин уехал домой к дяде. Это была встреча с миром детства, грустная встреча: родителей уже не было в живых, в доме Царевны Туты, сказочницы, мудрой старой женщины, жил уже только огромный кот, поля заросли бурьяном, чертополох покрыл заброшенный сад – все пришло в запустение.

Мальчик с дядей Курбон-Ниёзом поехали проведать другого дядю, Ниёз-хона, и там мальчик встретился с героем своих будущих книг – восьмидесятилетним стариком Бобо-Гуломом. Его в детстве выкрали разбойники и продали в рабство Абдурахим-баю и назвали Некадамом. Вот его-то сын Эргаш и был молочным братом Мухиддина, брата писателя.

Через три десятка лет после этой встречи Садриддин Айни напишет очерк «Дедушка раб», а еще позже – роман «Рабы», вобравший в себя всю горечь жизни народной, ее обиды и страдания, ее бесправие и нищету…

Сыны его высочества эмира

После казни Мулло-Туроба и еще двух мулл, нищие, обитавшие в печке, грязные, заросшие, покрытые рубцами и паршой, унесли на носилках тела казненных. На улице они останавливали прохожих и требовали деньги якобы «на саван». Люди, боясь приблизиться к ним, издали бросали им монеты.

«С южной стороны Регистана с тремя носилками в руках показались нищие, покрытые паршой, в золе с головы до ног, – читаем мы у Айни. – На них не было ни штанов, ни рубах, лишь бедра охватывала веревка, державшая рваную тряпку вместо передника, да со спин свисали рваные грязные халаты, тоже опоясанные обрывками веревок.

Все шарахались в стороны при их приближении, а они бежали к яме, волоча носилки и дерзко поглядывая на людей, говоривших:

– Сыны его высочества! Сыны его высочества!»

Сам эмир Абдулахад назвал этих нищих своими сынами. Эмир писал стишки, думал прослыть «поэтом, ученым, муллой, дервишем и святым». Однако, погрязший в пьянстве и разврате, в ханжестве и лицемерии, эмир – притеснитель и тиран – был так же далек от этих званий, как от справедливости, совести и человечности.

Эмир, обращаясь к этим нищим, писал:

Если соперников встретить тебе довелось,

Надо его успокоить, но тело и голову врозь.

Тело врага на носилках, мой сын, подними,

Прочь отнеси и на свалку куда-нибудь брось.

Один из трех казненных в «благородной Бухаре» и был Мулло-Туроб, виновный только в том, что стремился к прогрессу, к знаниям, тянулся к свету, разуму, был добр к людям, любил стихи, изучал литературу и знал наизусть классиков – Навои, Фирдоуси, Рудаки, Джами, собирал «русские слова» в тетрадку… Туроб регулярно посещал мечеть, молился богу и был мусульманином. И вот за эти «преступления» он был зарезан на глазах у жителей Бухары днем на площади Регистан перед Арном, а эмир смотрел на его убийство из-за стеклянной двери и улыбался. После казни эмир ушел в канцелярию вершить государственные дела, а тело Мулло-Туроба схватили «сыны его высочества», бросили на носилки и пронесли по самым оживленным улицам. Там с прохожих нищие брали деньги, грозились, что, если кто не раскошелится, они того заразят паршой. А собрав «на саван», шли в опиекурильню, но даже в пьяном бреду не забывали о носилках, помогающих им зарабатывать. Так продолжалось три дня. На четвертый день жара, мухи и смрадный запах заставили «сынов его высочества» отнести тело покойника к хаузу на окраине Бухары. Там они и бросили его на свалку.

Садриддин, не по-детски впечатлительный, осознал, что за порядок в «благородной Бухаре» – что здесь царит произвол и что надо как-то все изменить. Но как? Когда? Эти вопросы пока оставались без ответа…

Вечеринка в Мир-Арабе

В начале 1891–1892 учебного года в медресе Мир-Араб помощник учителя Мулло-Абдусалом пригласил к себе гостей. На вечеринке прислуживал гостям и был поваром Садриддин. Шариф-джоя-Махдум – чтец группы, Мулло-Назрулло Лутфи – веселый, увлеченный поэзией и стихами переплетчик и хороший каллиграф, Мулло-Рахмат – цирюльник, составлявший в медресе деловые бумаги для богатых купцов, чтоб заработать на пропитание, мулла Окил – веселый, необидчивый, беззаботный молодой человек, мулла Бурхан из Куляба – высокий, плотный, лет тридцати, с огромной черной окладистой бородой, с глазами, окаймленными густыми ресницами, хороший рассказчик занимательных историй, сочетавший грубость горца с остроумием бухарца. Он писал плохие стихи и подписывался «Муштоки» – «жаждущий», но Луфти переиначил его псевдоним и получилось: «Муши тоги», что значило – горная мышь. Тогда Бурхан отказался от этого псевдонима и выбрал себе другой – «Бисмил».

Шариф-джон-махдум узнал Садриддина, вспомнил, что он победил когда-то в деревне в игре байтбарак его «непобедимого всезнайку», и пригласил его к себе жить. Эта вечеринка была последним днем жизни Садриддина в келье под крышей. Весь вечер здесь читали стихи, пели газели, рассказывали нравоучительные истории и приключения.

Садриддин жадно слушал все, что говорилось на вечеринке, как ученик слушает учителя, наконец он нашел людей, близких к литературе и искусству, и потянулся душой и сердцем к ним. Он нашел то, что искал, неосознанно блуждая в потемках и порой заблуждаясь в своих выводах и суждениях: за весь вечер ни один из участников ни словом не обмолвился о вакфе и зякете, чордахе, подношениях и взятках, не позавидовал другому, не позлословил исподтишка. Один только Мулло-Бурхан, на два года отлучавшийся из Бухары, рассказал о своих злоключениях, похождениях, о своей глубокой скорби и чистой любви, и рассказ его – поэтичный, печальный, а иногда и забавный – запомнился мальчику настолько ярко, что через много лет Айни привел его в своих воспоминаниях.

Чтобы рассеять тяжелое впечатление от рассказа Мулло-Бурхана, Мулло-Рахмат, цирюльник, решил развеселить всех историей купца, влюбившегося в женщину из Маргелана, и о том, как, заметив это, приказчик обманул его, явившись к нему на свидание в женской накидке и с закрытым лицом.

Все весело смеялись над рассказом Мулло-Рахмата. Потом еще долго пели, читали стихи, рассказы…

Шариф-джон-махдум, прощаясь с Садриддином, опять пригласил его жить к себе…

Это был последний вечер пребывания Садриддина-гиждуванца в медресе Мир-Араб.

Начиналась жизнь в медресе Говкушон в квартале Гозиён и тесное знакомство с людьми, любящими искусство и литературу, – новая жизнь в доме Шариф-джон-махдума, новый период уже осознанной жизни Садриддина…

Эти беседы сыграли большую роль в становлении Айни, как человека и как писателя.

Впоследствии он вспоминает:

«Я был очень рад; уйдя от живых мертвецов, я вступил в круг людей с живыми сердцами…

Здесь читались стихи, рассказывались веселые истории. Обычно на этих вечерах я и Мирзо-Абдулвохид прислуживали гостям – разливали чай, разносили блюда… Я впитывал в себя все, что здесь говорилось…»

И в то же время в медресе Мир-Араб, где было свыше трехсот студентов и мулл, уже прошедших курс обучения, Айни «не встретил ни одного человека, который хоть бы раз завел разговор о стихах и литературе».

Иногда в медресе приходил и великий просветитель конца XIX века Ахмад Дониш. Его называли ученым и в то же время считали неверным – безбожником. Садриддин часто с интересом рассматривал издали этого высокого, с огромной, склоненной набок головой, проницательными глазами под нависшими бровями, ученого, еретика, безбожника, неверующего муллу. Ахмада Дониша по справедливости можно назвать одним из великих просветителей XIX века. В то время, когда случайно сказанное слово, одежда русского покроя, недостаточно низкий поклон могли повлечь суровое наказание, Ахмад Дониш открыто критиковал медресе и служителей культа, продажность и низкопоклонство чиновников, невежество дехкан, отсталость обычаев, бесправие женщин.

На Кавказе Фатали Ахундов, в Казахстане – Абай, в Татарии – Габулла Тунай, в Средней Азии – Ахмад Дониш – люди одного поколения, просветители конца XIX века, во весь голос, не страшась, открыто и смело бросили вызов суеверию и страху перед власть имущими, существующему режиму и его правителям – всему темному царству насилия и угнетения.

Показать власть имущим пороки существующего строя, открыть глаза правителям на зло, творимое с их ведома и их руками; и тогда правители искоренят зло и справедливость восторжествует!

Как близки они идеалам социал-утопистов: Вольтера, Дидро, Жан-Жака Руссо…

Однако в бухарском эмирате, в стране, самой отсталой в экономическом и политическом отношении, в стране фанатиков и изуверов, в ханжеской «благородной Бухаре», требовались огромная вера в торжество добра, любовь к людям и личные отвага и мужество, чтобы написать книгу «Наводир-ул-вакое».

Почему же не последовала расправа с ученым, более того – почему Ахмад Дониш, слывя муллой-безбожником, мог свободно пройти в медресе, и при его появлении муллы-мударрисы почтительно вставали с мест, прислушивались к его словам и даже не пытались с ним спорить? Правда, за его спиной муллы злословили о нем и поносили его. Почему же фанатики-мусульмане не растерзали его? Кто были его друзья и заступники?

Такие вопросы, вероятно, задавал себе маленький Садриддин…

Через полстолетия (14 декабря 1948 года) в письме к Турсун-заде бывший ученик медресе Садриддин Айни даст ответ на эти вопросы.

Из этого письма мы узнаем, что все великие просветители тогдашней Бухары – ученые и философы – подвергались преследованиям, что соратник Дониша мулла Мультасим бежал, Исо бежал, а потом, вернувшись, стал домоседом, Сарир и Сарат, опасаясь гнева эмира, отошли от просветительской деятельности. Только счастливый случай сохранил для потомства не только труды Ахмада Дониша, но и его самого спас от преследований. Донишу выпало счастье однажды побывать в России, и трус эмир вообразил, что Дониш – «друг русского императора», побоялся его прогнать и вообще так или иначе расправиться с ним.

И опять-таки «счастливый случай» дал возможность скромному ученику медресе Садриддину Айни познакомиться с трудом великого ученого и проникнуться его идеями.

Юноше однажды поручили сличить переписанные с подлинником произведения Дониша «Редкие события». Волей-неволей Садриддину пришлось прочитать всю книгу мудреца от начала до конца.

В первой части книги Дониш излагал свои философские взгляды на строение вселенной, вторая часть была посвящена критике основ эмирской власти, отношениям чиновников к народу, критике деятельности медресе, учителей и учеников, критике методов преподавания всех дисциплин, изучаемых в медресе, а также разбору семейных отношений, брака и развода…

Вторая половина XIX века – присоединение среднеазиатских владений к России, приобщение к ее культуре, к освободительному движению революционеров сыграли огромную историческую роль, стали важным этапам в развитии Средней Азии, но в то же время усложнили и без того запутанные отношения людей, и подточили основы правления бухарского эмирата, и ограничили личную власть эмира. Если в эмирате господствовал феодализм, то вместе с тем уживалось рядом рабовладельчество, как это могло быть только в Средней Азии: рабовладельческие отношения перерастали в буржуазные не революционным путем, а долго и мучительно. К концу XIX века в Средней Азии стал зарождаться капитализм.

Дехкане были полной собственностью бека, который мог их купить, продать, убить. Эмир властвовал над беками, как беки над дехканами. Это была власть светская. Но была еще другая, не менее могущественная: муллы и ишаны творили свое правосудие, и беки старались с ними ладить. Дело было не в одном только господствующем их положении в обществе; они пользовались огромным влиянием среди темного и невежественного народа. Каждое слово их считалось священным и непререкаемым. Стоило, например, какому-нибудь мулле из заброшенного кишлака объявить, что тот или иной чиновник эмира или бека безбожник, как он изгонялся за пределы эмирата или, привязанный к позорному столбу, умирал лютой смертью. А уж что говорить о дехканах, с ними расправлялись еще более простым и жестоким способом.

Ко всему в эмирате творил суд еще кози-колон – верховный судья. Над муллами тоже стоял особый правитель, а существовала еще должность миршаба – начальника ночной стражи. Тот мог, обвинив любого мусульманина, взять с него огромный выкуп или сгноить заживо в зиндане.

Правитель из России, военный генерал-губернатор и его чиновники вершили свой суд независимо от других инстанций. Но все эти «правители» согласовывали свои действия друг с другом и решали сообща один очень важный вопрос: нет ли у обвиняемого богатых родственников или влиятельных покровителей? Если есть – любая вина могла быть оправдана, если нет – независимо от степени вины несчастному грозила смертная казнь, а родственникам его – разорение, обнищание или рабство на чужбине.

Эмир Сайид Алим-хан не был столь грозным и самодержавным правителем, как Тимурл, просто это был маленький бек огромных владений, хотя всюду и вершился суд его именем. Под крылышком эмира подвизались его родственники и агенты английской, германской и турецкой разведок: их целью было отторгнуть Азию от России, сделать своей колонией. В огромном гареме эмира были красивые наложницы многих наций и мальчики 14–16 лет. Этой его слабостью пользовались агенты и предприимчивые беки. Нетрудно было задобрить эмира – достаточно было подарить несколько наложниц для его гарема. Были специальные люди, рыскавшие по кишлакам в поисках молоденьких красивых девушек. Дважды в году эмир отдыхал у себя на даче в Ялте…

Таджикский народ сложил добротное здание – классическую литературу, но…

Но к концу XIX века поэты уже либо подражали классикам, либо на все лады воспевали вино и женщин и «величие» эмира.

Женщин покупали, продавали, убивали, и никто не смел их защитить. У женщины не было никаких прав; человеком считался только мужчина – богатый, знатный, имеющий влиятельных родителей или покровителей.

…Знакомство Садриддина Айни с рукописью Ахмада Дониша «Наводир-ул-вакое» стало целым событием для пытливого и ищущего ученика медресе, произвело переворот в его мировоззрении и миропонимании, было подлинной «революцией мысли», как выразился он сам впоследствии.

Писать просто и ясно, как Ахмад Дониш, писать об окружающей жизни – обычаях народа, бесправии дехкан и произволе чиновников и беков, ишанов и мулл, эмира и знатных людей, писать правду жизни, просвещать, народ, «укрепиться в вере «безбожника» Ахмада Дониша», потому что «нет веры крепче, чем его вера».

Логическим продолжением наивного просветительства было возникновение джадидизма, выродившегося впоследствии, но в свое время сыгравшего свою положительную роль в освободительном движении народа.

Айни, и это естественно, на некоторое время примыкал к движению джадидов: открывал новометодные школы, критиковал некоторые обычаи и учеников медресе, стал выписывать газеты. Но он вовремя порвал с джадидами и бесповоротно стал певцом революции, ее трибуном и глашатаем. Это уже потом, а тогда…

Начало XX века, возникновение и развитие капитализма в Средней Азии, фанатичность служителей культа и произвол правителей, беспощадные споры богословов-схоластов в медресе, пустые, напыщенные стихи с перепевами классических бойтов, восхваление эмира – и вдруг… рукопись «Наводир-ул-вакое» Ахмада Дониша…

Эта книга показала юному Садриддину, что, кроме схоластических знаний, получаемых в медресе, есть другие знания – знания астрономии и математики, литературы и искусства, поэзии; что, кроме веры, насаждаемой в медресе, есть другая вера – вера в величие и достоинство человека. Юноша сожалел, что при жизни Ахмада Дониша (тот умер в 1896 году) он не смог подойти к нему, поговорить с ним. Правда, сам юноша еще не представлял себе, как, какие знания и кому он понесет. Пока что будущее было туманно и неопределенно, но выбор был сделан и найдена достойная цель жизни. Это был 1900 год. Конец XIX века и начало XX века.

Начинался новый век, новая жизнь, назревали бурные события. К этому времени уже Садриддин не прислуживал сынкам богатых родителей, чтобы заработать на хлеб, он теперь помогал воспитанникам медресе учиться читать и писать. Его уже называли мударрисом и к нему обращались воспитанники других медресе. Богатые люди, махдумы и муллы, заискивали перед ним, боялись его острого и меткого слова и его влияния на учеников медресе. В это же время он прослыл ученым и поэтом. Правда, стихи его в большей части были подражанием классическим бойтам, но он освоил форму и ритм и мог свободно вступить в спор с любым, в карман за словом не лез, а ко всему этому он еще и считался мастером плова – ведь он долгое время стряпал и варил состоятельным ученикам, чтобы самому не ложиться с пустым желудком! И теперь, когда собирались друзья, Садриддин-мулла сам варил плов…

Учащемуся медресе запрещалось читать светские книги, не говоря уже о газетах и журналах; писание стихов считалось великим грехом, подлежащим наказанию. Садриддин свои стихи подписывал различными псевдонимами: «Сифли» («униженный»), «Мухтоджи» («нуждающийся»), «Джунуни» («безумный»), а с 1896 года – «Айни». Слово «айни» имеет 48 значений, и самому Садриддину нравилась его благозвучность, к тому же поэт Хайрат одобрил и стихи и псевдоним, поэтому юноша решил оставить себе псевдоним «Айни». Очень скоро все ученики медресе и жители Бухары знали «большого муллу», ученого, поэта Садриддина Айни. Даше близкие друзья стали называть его просто Айни. Уже в 1905 году Афзал Махдум Пирмасти, составляя антологию – тазкира, включил в сборник стихи Садриддина Айни. «Знатоки» классического стихосложения, приверженцы канонического стиля истолковали любовные стихи Садриддина Айни в суфийском смысле. И надо оказать, что то время пока еще было временем поиска формы и содержания, порой даже на ощупь, в потемках…