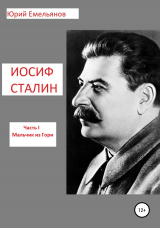

Текст книги "Иосиф Сталин. Мальчик из Гори"

Автор книги: Юрий Емельянов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)

Подпись же «К. Стефин» (скорее всего это означало «Коба Стефин»), стоящая под сталинской работой «Литературные возможности», кажется, не отвечает тем принципам, которыми руководствовался Сталин при выборе вымышленных фамилий. Эта работа, написанная 20 декабря 1909 года, представляет собой раздел «Писем с Кавказа», которые были опубликованы в газете «Социал-демократ» 13 (26) февраля 1910 года. Можно предположить, что «Коба Стефин» подразумевался и в подписях «К. Ст.» и «К. С», которые стояли под сталинскими работами с начала 1910-го до апреля 1912 года. (Лишь в апреле 1912 года он прибег к псевдониму «Солин», а с начала 1913 года впервые написал работу под именем «Сталин».) Выбор такого псевдонима представляется естественным, если к тому времени Сталин решил считать своим днем рождения 9 (21) декабря. Дело в том, что этот день для церкви связан с рядом святых, в том числе и с преподобным Стефаном Новосиятелем.

Образная система Библии была близка к тем представлениям народной культуры Грузии, с которыми он был знаком с детства, и это обстоятельство могло способствовать тому, что рассказы о судьбе иудейского народа и событиях на земле Израиля и Иудеи воспринимались Иосифом Джугашвили как повесть о своей родине и своем народе. Вместе с тем благодаря Священному Писанию привычные с первых дней жизни ключевые представления о родине обретали для Иосифа более широкий смысл. Священники учили, что тексты Ветхого Завета следует воспринимать не как рассказ о неких семьях или историю одного народа, а как всемирную историю о семье народов. Слово же Христа было обращено ко всем людям на Земле. Православие соединяло судьбы разных народов, следовавших, согласно учению этой церкви, единственно верному учению. Поэтому даже народы с различными языками, историческими и культурными традициями – грузины, греки, русские, украинцы, белорусы, сербы, черногорцы, болгары, румыны, молдаване, а также представители других народов, принявших православие, объединялись в едином братстве православных людей. Церковные предания говорили о многочисленных узах, связывающих православные народы. Согласно одному из них, у Богородицы всегда было три удела на Земле – гора Афон в Греции, Киев на Руси и вся Иверия (то есть Грузия). Православие позволяло Иосифу найти твердую основу для последующего поиска им общего в культурах различных православных народов.

С девяти лет Иосиф под руководством священнослужителей изучал тексты Нового и Ветхого Завета. Их смысл не всегда лежал на поверхности, и священники учили его, как надо понимать библейские тексты, чтобы обнаруживать в них вечные для православного христианина истины, а не воспринимать их лишь как источник «полезной информации: исторической, социальной, нравственной», то есть так, как воспринимал эти книги Волкогонов. В истории иудейского народа, изложенной в Ветхом Завете, он видел свидетельства высшей власти Бога над всеми людьми, вне зависимости от их рода и племени. В беспощадных наказаниях, которым Бог подвергал врагов Авраама, в поголовном уничтожении племен, враждебных иудеям, он научился видеть справедливое возмездие тем, кто не признавал истинного Бога. В отступничествах иудеев от Бога его учили видеть примеры извечной человеческой греховности, за которую люди всегда несут суровые, но справедливые кары. Заповеди, принесенные Моисеем с горы Синай, слова Нагорной проповеди он воспринимал как незыблемые правила поведения для всех людей мира. Каждая книга Библии истолковывалась как свидетельство истинности Бога.

Дорогие ему с первых лет детства образы гор и садов, представления о центральной роли семьи в мирской жизни человека, призывы к героической борьбе и победе обретали в библейских текстах священный смысл. На горах, о которых шла речь в Библии, Бог являлся избранным. С горы Синай были принесены Моисеем скрижали, запечатлевшие заповеди Бога. На горе была произнесена главная проповедь Христа. На горах Спаситель вел беседы со своими учениками. Священные для христиан горы олицетворяли возвышенность учения Христа. Земная же церковь сравнивалась с плодоносным садом.

С детства Иосиф не мог не запомнить и слова Христа о его благоволении к бедным людям и осуждении им тех, кто слишком отягощен земным богатством, чтобы думать о Царстве Небесном. Христианский идеал мира, в котором нет неравенства, все люди – братья, не мог не отвечать представлениям о счастливой и справедливой жизни, к которой стремились его родители, их друзья и соседи.

Древние книги Библии служили для Иосифа сводом поучений и пророчеств для его жизни. Он знал, что создатели этих книг давно пребывали вне земной жизни, но верил, что через свои произведения, оставленные людям, они, находившиеся в Небесной Церкви, продолжали влиять на жизнь людей «таинственной силой Духа Святого». Родители и священники убеждали Иосифа в том, что снискать благодать Божию он мог через молитву. Обращаясь молитвой к Богу перед иконой, Иосиф, по совету наставников, старался избегать «многоглаголания». Он учился выражать мысль ясно и емко, тщательно подбирая слова, обращенные ко Всевышнему.

Его вера укреплялась не только многочисленными молитвами. Будучи певчим церковного хора и его солистом, Иосиф постоянно обращался к Богу в песнопениях. Руководители хора заботились о том, чтобы песнопения звучали не только совершенно с музыкальной точки зрения, но и вдохновенно исполнялись. А такого исполнения можно было достичь лишь певчим, находившимся в соответствующем душевном состоянии. Церковь учила, что певцы хора несут особую службу в храме, что музыка и пение не только сопровождают богослужение, они приближают человека к Богу, способствуют «небесному восхождению». Вряд ли можно понять целеустремленность Coco, его упорство в достижении своих целей, его прилежание в учебе, игнорируя его веру в Божию помощь тем, кто следует праведным путем, и в неминуемость Его наказания за неправедные поступки.

О том, что вера Сосо Джугашвили не была формальной или поверхностной свидетельствовал один из соучеников Иосифа по Горийскому духовному училищу: "В первые годы учения Сосо был очень верующим, посещал все богослужения, пел в церковном хоре. Хорошо помню, что он не только выполнял религиозные обряды, но всегда и нам напоминал об их соблюдении".

Стремление стать священником, внушенное ребенку его матерью, способствовало тому, что Сосо с детства внимательно наблюдал за поведением священником, запоминал лексику церковного пастыря, невольно подражал священнослужителям в поведении. Последствия этого внимания можно обнаружить и в дальнейшем. В устных и письменных выступлениях Сталина в годы, когда он порвал с православной верой, звучали обороты из проповедей, катехизисов, а то и цитаты из псалмов. В умении Сталина подолгу и внимательно слушать своих собеседников можно найти сходство с поведением священнослужителя, когда тот внимает исповеди мирянина.

С детства Иосиф видел, что верующие обращаются к священнику как к единственному человеку, который мог их выслушать, разрешить их сомнения, простить их проступки или наказать их. Люди, довольные своей участью, реже обращались к помощи священнослужителя. В церковь и к священникам шли прежде всего те, кто нуждался в духовной поддержке. Постоянно общаясь со священнослужителями и другими церковными лицами, Иосиф рано понял, что беспокоит людей и на что они надеются, каковы общие причины печалей и тревог прихожан. Можно сказать, что священники были своего рода социологами и психологами, поскольку имели огромный практический опыт изучения массового сознания населения и душевного состояния отдельных людей.

Высокие требования к священнику определялись тем, что для истово верующих он был надеждой и утешением, лицом, способным смирить смятение их духа, направить их на путь истины и добра. Проповедь священника должна не просто изложить аргументы в пользу религии, а вдохновить верующих на праведную жизнь. Он должен уметь добиться того, чтобы прихожане доверились ему и откровенно рассказывали о своих грехах и нуждах. Священник должен с предельным вниманием выслушать исповедь верующего.

Исповедь венчается суждением священнослужителя, которое равносильно судебному решению для верующего. Священнослужитель должен был определять степень соответствия или несоответствия поведения верующего правилам церковной жизни. Священник может обосновать свое суждение авторитетными ссылками на священные тексты. У верующего не должно было быть ни малейших сомнений в том, что устами священника гласит Небесная Церковь. Поэтому решения священника должны быть взвешенными, мудрыми, ясными и не подлежащими обжалованию. Иосиф знал, что во власти священника охарактеризовать сравнительно небольшой проступок верующего как шаг к измене Богу и тем самым своевременно предотвратить его грехопадение. Священник мог отказаться отпустить прихожанину грехи, не допустить его к таинству причастия, наложить различные епитимии. Иосиф также знал, что священник может санкционировать прощение тяжких грехов преступнику, чтобы сохранить в душе падшего надежду на спасение и тем самым остановить его на гибельном пути.

В церкви Иосиф учился выражать мысли логично и понятно, быть беспристрастным судьей человеческих поступков, судьей строгим и справедливым. У священнослужителей он учился умению находить слова и манеру поведения, позволявшие смирить злые мысли и буйные страсти паствы, вдохнуть надежду и веру в сердца людей. Очевидно, что примеры священнослужителей оказали влияние на последующую жизнь Сталина и помогали ему строить свои выступления и свое поведение уже в качестве государственного руководителя. Многочисленные очевидцы отмечали, что Сталин умел сделать так, чтобы люди откровенно рассказывали ему о своих делах и проблемах, а он мог их долго и с поразительным вниманием выслушивать.

Есть многочисленные свидетельства и разборов Сталиным проступков людей, которые по своей форме во многом напоминали разборы священниками поведения прихожан, совершавших грехи. Как и православные священники, которые могут долго и сурово разбирать вину прихожан, Сталин мог подолгу «пилить» виновных и указывать им на возможные тяжкие последствия, вытекающие из их, казалось бы, незначительных проступков. Зачастую такие беседы Сталина венчались «отпущением грехов», когда виновник уходил от него не только с чувством облегчения, но и вдохновленный оказанным ему доверием. В то же время Сталин мог жестко «накладывать епитимии» на тех, кто, по его мнению, совершал непростительные проступки.

Иосиф знал, что прихожане с пристальным вниманием следят за каждым шагом священника. Малейшее нарушение сложившихся норм поведения и даже общепринятого внешнего вида могло стать причиной всевозможных пересудов и сплетен как в среде прихожан, так и среди коллег-священников. Иосиф учился «знать свое место» в церковном коллективе и соблюдать строгую иерархию отношений между священником и паствой, между старшими по должности церковнослужителями и младшими. В церкви Иосиф мог впервые столкнуться с интригами, рожденными досужей молвой, завистью и глупостью, и осознать, какие опасности подстерегают всякого, кто находится на виду и вступает на поприще общественной деятельности.

В церкви он получал уроки поведения в обществе, которые, вероятно, ему пригодились в его последующей политической и государственной деятельности. Получая в церкви советы, как вести себя мудро в мирском обществе, где царят злоба и ненависть, мстительность и глупость, Иосиф в то же время запоминал, что преодолеть суетные помыслы можно, одержав победу над страстями.

Есть основания считать, что в своем стремлении к духовному совершенству Сталин обрел те качества поведения, которые потом стали его отличительной особенностью во взрослые годы: отсутствие «поспешности, торопливости, смущения», стремление (хотя и не всегда успешное) сдерживать «горячие мысли», подчеркнутое спокойствие и выдержка. Бывший управляющий делами Совнаркома СССР Я.Е. Чадаев вспоминал: «Внешне он был спокойный, уравновешенный человек, неторопливый в движении, медленный в словах и действиях. Но внутри вся его натура кипела, бурлила, клокотала. Он стойко, мужественно переносил неудачи и с новой энергией, с беззаветным мужеством работал на своем трудном и ответственном посту». Эти наблюдения перекликаются с воспоминаниями А.А. Громыко: «В движениях Сталин всегда проявлял неторопливость. Я никогда не видел, чтобы он, скажем, заметно прибавил шаг, куда-то спешил. Иногда предполагали, что с учетом обстановки Сталин должен поскорее провести то или иное совещание, быстрее говорить или торопить других, чтобы сэкономить время. Но этого на моих глазах никогда не было. Казалось, само время прекращает бег, пока этот человек занят делом». Даже в походке Сталина – когда он мог незаметно и почти неслышно подойти к человеку – было сходство с типичной походкой многих православных священников.

Многие поведенческие черты Сталина сформировались в духовных учебных заведениях под воздействием примеров смиренных священнослужителей, которые сочетали доброжелательность в общении с людьми и умение держать их на определенной дистанции. А.А. Громыко в своих воспоминаниях писал: «В манере поведения Сталина справедливо отмечали неброскую корректность. Он не допускал панибратства, хлопанья по плечу, по спине, которое иной раз считается признаком добродушия, общительности и снисходительности. Даже в гневе – а мне приходилось наблюдать и это – Сталин обычно не выходил за рамки допустимого. Избегал он и нецензурных выражений».

Возможно, что идеал смиренного пастыря оказал воздействие и на бытовые привычки Сталина. А.И. Микоян вспоминал: «В личной жизни Сталин был очень скромен, одевался просто». Он научился, как и священнослужители, довольствоваться неброской и скромной одеждой. Его домашний быт даже в годы его пребывания у власти не отличался роскошью, и в этом, вероятно, также сказывались уроки духовных училищ Хотя Микоян признавал, что Сталин «постепенно стал увлекаться разнообразной едой», бывший нарком продовольствия констатировал, что «раньше обеды у Сталина были как у самого простого служащего: обычно из двух блюд или из трех – суп на первое, на второе мясо или рыба и компот на третье. Иногда на закуску – селедка. Подавалось изредка легкое грузинское вино».

И все же священники, которые обычно своим внешним видом и одеянием демонстрируют смирение, во время торжественных богослужений облачаются в роскошные одеяния. Да и в обычное время они находятся в центре внимания паствы, принимают исключительные знаки уважения со стороны верующих. Склоненные в поклонах люди, их смиренные просьбы о благословении, почтительное внимание, с которым выслушиваются слова священнослужителя, а нередко и восторженный трепет, который вызывают проповеди священника, – все это не могло не оставить следа в сознании человека, который готовился стать пастырем Божьим. Возможно, что церковные службы являлись для Сталина примером, когда он оказался окруженным всеобщим восхищением, почетом и восхвалениями, а его речам, затаив дыхание, внимали его собеседники, массовые аудитории, все советские люди. Однако не исключено, что восприятие священнослужителями пышных церковных церемоний как актов, творимых во славу Божию, напоминало ему, что праздничный ритуал и знаки восторженного внимания людей относятся не к нему лично, а к делу, которое он олицетворял. Именно так он не раз объяснял советские торжественные церемонии и поведение присутствовавших на них людей, которые выражали восторги по случаю его появления.

Есть множество и других свидетельств того, что учеба в духовных учебных заведениях и пребывание в лоне церкви сохранили свое воздействие на Сталина даже после того, как он покинул церковное поприще. Он не раз вспоминал семинарию и говорил о своей несостоявшейся карьере священника. Узнав в ходе беседы с будущим Маршалом Советского Союза Василевским, что тот, учась в семинарии, не собирался стать священником, Сталин шутливо заметил: «Так, так. Вы не имели такого желания. Понятно. А вот мы с Микояном хотели пойти в попы, но нас почему-то не взяли. Почему, не поймем до сих пор». Он на всю жизнь сохранил в памяти церковные песнопения, и Молотов впоследствии рассказывал Чуеву о том, как Сталин с ним и Ворошиловым порой пели православные гимны.

Многие речевые обороты Сталина были взяты из церковного лексикона. В одной из первых же своих статей он прибег к выражению из «Откровения святого Иоанна», заметив: «Стачка и еще раз стачка и сбор копеек для боевых касс – вот альфа и омега их работы». Он не раз употреблял слово «грехопадение», когда обвинял различных деятелей партии в различных нарушениях норм партийной жизни (когда он говорил о лидерах объединенной оппозиции, о председателе Госплана Украины Н.А. Скрыпнике). Иронизируя по поводу жалобы Томского, Сталин использовал библейские образы: в своем заявлении Томский пишет, «что его хотят послать в пустыню Гоби и заставить есть дикий мед и акриды». Говоря о необходимости «использовать период затишья для того, чтобы укрепить партию, сделать ее «всегда готовой» ко всяким возможным «осложнениям», Сталин повторил фразу Христа из Нового Завета: «Ибо «неизвестен ни день, ни час», когда «грядет жених», открыв дорогу новому революционному подъему». Говоря о том, как нелегко определить политические позиции лидеров британских профсоюзов, Сталин использовал слова из 17 псалма Давида: «Нам очень трудно разобраться сейчас, темна вода во облацех». Обращение «братья и сестры», которым открываются церковные проповеди, Сталин использовал в своей знаменитой речи 3 июля 1941 года, а в обращении к народу 9 мая 1945 года он говорил о жертвах, принесенных советскими людьми на «алтарь» Отечества.

Характерные для церковных проповедей речевые повторы можно отметить и в выступлениях Сталина. Его речь, посвященная памяти Ленина, благодаря повторам одного и того же словесного оборота («Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам…») напоминала церковную проповедь.

В конце своего заключительного слова на заседании XV партийной конференции (3 ноября 1926 года) Сталин девять раз повторил фразу «партия не может и не будет терпеть», обращенную к членам «объединенной оппозиции». Слова «каким был Ленин» венчали несколько предложений в его речи 11 декабря 1937 года. В своей последней опубликованной речи 14 октября 1952 года он в схожем стиле проповеди повторял фразы о «знамени», выброшенном буржуазией «за борт», и призывы к зарубежным коммунистам «поднять» это знамя, так как «больше некому его поднять».

Для многих выступлений Сталина была характерна жесткость и категоричность церковной логики. Он нередко венчал свои рассуждения суровой альтернативой из двух крайних вариантов, открывавшихся словами «либо… либо». Две статьи Сталина 1917 года носят характерные для его стиля названия: «Или – или». Подобно тому, как церковные проповеди оснащаются цитатами из Библии с точным указанием места в Священном Писании, Сталин постоянно опирался на высказывания классиков марксизма-ленинизма, точно указывая адрес использованных им фраз. Стиль священнических доказательств правоты того или иного аргумента проявлялся в склонности Сталина расценить сравнительно небольшое отступление от теоретических формул как вопиющую измену основополагающим принципам, приведя в подтверждение целый ряд отсылок к произведениям Маркса, Энгельса и Ленина.

Пребывание в лоне церкви помогли Сталину понимать психологию верующих и роль священников, а потому его явно раздражала атеистическая пропаганда, которая игнорировала особенности религиозного сознания верующего человека. В своем выступлении 22 октября 1924 года Сталин говорил: «Иногда некоторые товарищи рассматривают крестьян как философов-материалистов, полагая, что стоит прочесть лекцию по естествознанию, чтобы убедить мужика в несуществовании Бога. Они не понимают часто, что мужик смотрит на Бога по-хозяйски, то есть мужик иногда не прочь бы отвернуться от Бога, но его часто раздирают сомнения: «А кто его знает, может, Бог и в самом деле существует; не лучше ли будет ублаготворить и коммуниста, и Бога, чтобы надежнее было для хозяйства». В узком же кругу Сталин значительно резче отзывался об антирелигиозной пропаганде. Давая своему секретарю И.П. Товстухе указания, какие книги подобрать для его библиотеки, он попросил, чтобы тот не брал «антирелигиозную макулатуру».

Было также известно, что Сталин не разделял требований о ликвидации церкви и религии, которые выдвигались Союзом воинствующих безбожников в качестве ближайших задач. О его негативном отношении к планам запрета религии писал и генерал армии А.В. Хрулев, вспоминая свою беседу с И.В. Сталиным и М.И. Калининым в январе 1943 года.

Сталин не только считался с влиянием церкви на сознание части советских людей, а исходил из того, что церковь является хранительницей культурных ценностей, имеющих значение как для верующих, так и для неверующих. Напутствуя А.А. Громыко, которого в 1939 году назначили на должность советника в посольство СССР в США, Сталин дал ему совет, который будущему министру иностранных дел СССР показался неожиданным: «А почему бы вам временами не захаживать в американские церкви, соборы и не слушать проповеди церковных пастырей? Они ведь говорят четко на чистом английском языке. И дикция у них хорошая. Ведь недаром многие русские революционеры, находясь за рубежом, прибегали к такому методу для совершенствования знаний иностранного языка».

Из рассказа маршала Василевского о том, как Сталин не раз проявлял заботу по отношению к его отцу-священнику, видно, что Сталин понимал священнослужителей, их нужды, и ему не были безразличны их судьбы. Поскольку в довоенное время члены партии должны были рвать связи с родственниками-священнослужителями, будущий маршал поступил так же и в отношении своего отца. Узнав об этом, Сталин, по словам Василевского, «сказал, чтобы я немедленно установил с родителями связь, оказывал бы им систематическую материальную помощь и сообщил об этом разрешении в парторганизацию Генштаба». Как вспоминал Василевский, «через несколько лет Сталин почему-то вновь вспомнил о моих стариках, спросив, где и как они живут. Я ответил, что мать умерла, а 80-летний отец живет в Кинешме у старшей дочери, бывшей учительницы, потерявшей во время Великой Отечественной войны мужа и сына. «А почему бы вам не взять отца, а быть может, и сестру к себе? Наверное, им здесь было бы не хуже, – посоветовал Сталин». Кажется, что руководитель коммунистической партии мысленно представлял себе, как сложилась бы его судьба, если бы он стал священником, и старался облегчить условия жизни хотя бы одного священнослужителя.

Упомянутые примеры скорее всего были лишь внешними проявлениями глубокого воздействия православной церкви на его сознание. Судя по всему, Сталин сохранял привязанность к ценностям, которые были ему близки в начале жизни, хотя это было не всем очевидно. О том, что многое в отношении Сталина к вере и церкви оставалось долгие годы скрытым, свидетельствовало изменение государственной политики по отношению к Русской православной церкви. Этот поворот был ознаменован встречей Сталина с высшими иерархами православной церкви в сентябре 1943 года, когда был решен вопрос о восстановлении института патриархии. После этого патриарха и высших иерархов Русской православной церкви стали неизменно приглашать на парады на Красной площади и торжественные мероприятия, проводившиеся Советским правительством в Кремле.

Глава 5. ТРОПА К ПАРНАСУ

Вряд ли ученик Тифлисской семинарии мог помышлять о том, что он сможет формировать политику великой страны в отношении православной церкви, лишь оказавшись вне ее. Скорее всего учеба в семинарии рассматривалась им как важная ступень на пути к его священнической деятельности. Почти пять лет Иосиф в семинарии постигал богословскую премудрость, а также ряд других предметов. Он особенно успешно занимался по истории, русскому языку и логике. В то же время очевидно, что Тифлис открыл для Иосифа много возможностей за пределами семинарии, о которых он, вероятно, и не задумывался в Гори.

Переезд в Тифлис был равносилен для Иосифа выходу в большой мир. Население Тифлиса было в 26 раз больше населения Гори. Впрочем, здесь было всего гораздо больше, чем в Гори: здесь было много больших и богатых домов, здесь было больше движения на улицах, больше магазинов. Солист церковного хора, лучший ученик православного училища Гори, вожак подростковых компаний был никому не известен в большом городе. Более того, здесь на него многие смотрели свысока, как всегда и везде смотрят жители большого города на выходцев из деревни и маленьких городков. Как и в Гори, 15-летний Иосиф Джугашвили был в Тифлисе представителем национального меньшинства, но в этом городе, являвшемся центром Грузии, доля грузин была еще меньше, составляя всего лишь немногом более четверти населения.

Однако есть основания полагать, что подросток не был настолько подавлен размерами Тифлиса и преобладанием в нем негрузинского населения, чтобы не попытаться узнать о новой жизни как можно больше и постараться преуспеть в этой жизни, полной необычайных возможностей. Как и многие юные выходцы из небольших городков и деревень, Иосиф проявлял характерные для них любознательность и желание все узнать про новый мир. Его друзья тех лет запомнили бросавшуюся в глаза энергичность Иосифа. Г.И. Елисабедашвили вспоминал: «Не раз приходилось мне видеть его пробирающимся в толпе с такой быстротой, что просто невозможно было догнать его. Можно было только удивляться, как ловко и быстро Coco, в своей кепке, в легком пальто и в своей синей сатиновой блузе, опоясанной поясом с кистью, пробирается по улице сквозь шумливые массы людей. Так как он шагал всегда прямо, – мы, близкие товарищи, – прозвали его «Геза» (человек, идущий прямо. – Прим. авт.).

Видимо, Иосиф быстро открыл возможности, которых не существовало в маленьком городе Гори. Например, здесь была «Дешевая библиотека», где он мог брать книги для чтения дома. Если же Иосиф видел интересные книги в букинистических магазинах, которых не было в библиотеке, но купить которые ему было не по средствам, он старался выхватить из их содержания самое существенное, пока листал книгу, стоя у прилавка. Так он развил способность скорочтения и умение быстро схватывать суть содержания книг.

Его товарищ по семинарии Г. Глурджидзе вспоминал: «Иосиф увлекался чтением «посторонних» книг. Вокруг него собирались товарищи. Чтобы лучше разбираться в интересовавших нас вопросах, мы читали «Историю культуры» Липперта, «Войну и мир», «Хозяин и работник», «Крейцерову сонату», «Воскресение» Льва Толстого, а также Писарева, Достоевского, Шекспира, Шиллера и др. Книга была неразлучным другом Иосифа, и он с нею не расставался даже во время еды».

Помимо художественных произведений, Иосиф жадно поглощал и общеобразовательную нехудожественную литературу, несмотря на запреты начальства. В марте 1897 года в кондуитном журнале семинарии появилась запись: «отобрано у Джугашвили Иосифа книга «Литературное развитие народных рас» Летурно». (При этом было замечено, что «в чтении книг из «Дешевой библиотеки» названный ученик замечается уже в 13-й раз».) Комментируя это событие, Роберт Конквест писал: «Доктор Шарль Жан Мари Летурно (1831 – 1902) был автором целой серии книг, посвященных «эволюции» собственности, брака, политики, религии и так далее… В целом эти книги представляли собой обширные и невероятно скучные энциклопедии разнообразных знаний, составленные тогдашним французским радикалом… «Литературное развитие различных рас человечества» (другой перевод названия той же книги. – Прим. авт.) представляет собой произведение на 574 страницах. То, что Сталин взялся за эту книгу, свидетельствует как о его тяге к самообразованию, так и о скуке семинарской жизни». Очевидно, что Иосиф читал Летурно не от скуки и не из желания убить свободное время, которое было крайне ограниченным у семинаристов. Вероятно, тяжеловесный труд французского автора открыл Иосифу возможность охватить как можно больше предметов, находившихся за пределами семинарского учебного курса.

Конквест не исключает и того, что в те же годы Иосиф Джугашвили читал книгу Дарвина «Происхождение человека» и Чарлза Лейлла «Древность человека», которые «в то время были в ходу среди студентов». Кроме того, по сведениям Конквеста, Иосиф «ознакомился с Фейербахом, Боклем, Спинозой, жизнеописаниями Коперника и Галилея, «Химией» Менделеева».

Одновременно он читал и перечитывал книги грузинских авторов. Среди них называли произведения Ильи Чавчавадзе, Важа Пшавелы. Как свидетельствуют очевидцы, даже во время занятий в семинарии Иосиф тайком читал и перечитывал «Витязя в тигровой шкуре». Повесть о верности любви и дружбе доблестных витязей Востока, побеждавших орды врагов, бравших штурмом неприступные крепости, одолевавших диких зверей и проливавших потоки слез по своим возлюбленным, сохранила свое очарование и через несколько столетий после ее создания. Возможно, впоследствии Сталин, личная жизнь которого была омрачена смертью первой жены и самоубийством второй, не раз вспоминал строки поэмы, в которой так много сказано о страданиях героев, разлученных с любимыми.

Поэма рассказывала о деятельности царей и полководцах, вероломстве врагов, прикрывавших коварные ловушки лживыми заверениями в своей покорности, предательстве целых народов (так ведут себя хатабы по мере продвижения в их земли Автандила и его войска). Автор поэмы предупреждал, что еще большую опасность представлял собой тайный враг. Руставели писал: «Из врагов всего опасней враг, прикинувшийся другом. Мудрый муж ему не верит, воздавая по заслугам». В мире, наполненном обманом и коварством, благородные герои были вынуждены постоянно скрывать свои подлинные чувства и намерения. Автандил, страстно любящий принцессу Тинатин, притворяется влюбленным в Фатьму, чтобы добиться осуществления своих планов. Страстная любовь Тариэла к принцессе Нестан-Дареджан заставила его убить принца Хорезма, но истинная подоплека убийства была скрыта его заявлениями о желании спасти родную Индию от власти иноземца.

Читая поэму, Иосиф осваивал язык древней поэтической символики, в котором слова «луна» и «солнце» использовались для сравнений с прекрасными девами, «роза» могла обозначать даму сердца или румянец ее щек, а «замерзающая роза» или «поникшая фиалка» означали страдавших от любви рыцарей. В поэме «нарцисс» служил для обозначения глаз витязя, «рубин» был символом его губ. У прекрасных дам губы были «кораллами», а зубы – «жемчугами». Поэтическая символика позволяла Руставели сравнивать предмет любви Тариэла с «тигрицей», а покрывавшая витязя тигровая шкура служила ему постоянным напоминанием о прекрасной принцессе.