Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №08 за 2009 год"

Автор книги: Вокруг Света Журнал

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)

Что было до большого взрыва?

А было ли у Вселенной начало? Мы описали безгранично расширяющийся космос, порождающий все новые «большие взрывы», но хотелось бы знать, всегда ли Вселенная была такой? Многие находят такую возможность весьма привлекательной, поскольку она избавляет от некоторых трудных вопросов, связанных с началом Вселенной. Когда Вселенная уже существует, ее эволюция описывается законами физики. Но как описывать ее начало? Что заставило Вселенную появиться? И кто задал ей начальные условия? Было бы весьма удобно сказать, что Вселенная всегда пребывает в состоянии вечной инфляции без конца и без начала.

Эта идея, однако, сталкивается с неожиданным препятствием. Арвинд Борд и Алан Гут доказали теорему, которая утверждает, что хотя инфляция вечна в будущем, она не может быть вечной в прошлом, а это значит, что у нее должно быть какое-то начало. И каково бы оно ни было, мы можем продолжать спрашивать: а что было до того? Получается, что один из основных вопросов космологии – с чего началась Вселенная? – так и не получил удовлетворительного ответа.

Единственный предложенный до сих пор способ обойти эту проблему бесконечной регрессии состоит в том, что Вселенная могла быть спонтанно создана из ничего. Часто говорят: ничто не может появиться из ничего. Действительно, материя обладает положительной энергией, и закон ее сохранения требует, чтобы в любом начальном состоянии энергия была такой же. Однако математический факт состоит в том, что замкнутая вселенная обладает нулевой энергией. В общей теории относительности Эйнштейна пространство может быть искривленным и замыкаться на себя подобно поверхности сферы. Если в такой замкнутой вселенной двигаться все время в одну сторону, то в конце концов вернешься туда, откуда стартовал, – точно так же, как возвращаешься в исходную точку, обойдя вокруг Земли. Энергия материи положительна, но энергия гравитации – отрицательна, и можно строго доказать, что в замкнутой вселенной их вклады в точности компенсируют друг друга, так что полная энергия замкнутой вселенной равна нулю. Другая сохраняющаяся величина – электрический заряд. И тут тоже оказывается, что полный заряд замкнутой вселенной должен быть нулевым.

Если все сохраняющиеся величины в замкнутой вселенной равны нулю, то ничто не препятствует ее спонтанному появлению из ничего. В квантовой механике любой процесс, который не запрещен строгими законами сохранения, с некоторой вероятностью будет происходить. А значит, замкнутые вселенные должны появляться из ничего подобно пузырькам в бокале шампанского. Эти новорожденные вселенные могут быть разного размера и заполнены разными типами вакуума. Анализ показывает, что наиболее вероятные вселенные имеют минимальные начальные размеры и наивысшую энергию вакуума. Стоит появиться такой вселенной, как немедленно под влиянием высокой энергии вакуума она начинает расширяться. Именно так и начинается история вечной инфляции.

Космология Блаженного Августина

Следует оговориться, что аналогия между возникающими из ничего вселенными и пузырьками шампанского не совсем точна. Пузырьки рождаются в жидкости, а у вселенной нет никакого окружающего пространства. Зародившаяся замкнутая вселенная – это и есть все имеющееся пространство. До ее появления никакого пространства не существует, как не существует и времени. В общей теории относительности пространство и время связаны в единую сущность, называемую «пространством-временем», и время начинает свой отсчет лишь после того, как появляется Вселенная.

Нечто подобное много столетий назад было описано Августином Блаженным. Он пытался понять, что делал Бог до того, как создал небеса и землю. Свои размышления над этой проблемой Августин изложил в замечательной книге «Исповедь». Вывод, к которому он в итоге пришел, состоит в том, что Бог должен был создать время вместе со Вселенной. До того не было времени, а значит, бессмысленно спрашивать, что было раньше. Это очень похоже на ответ, который дает современная космология.

Вы можете спросить: что заставило Вселенную появиться из ничего? Как это ни удивительно, никакой причины не требуется. Если взять радиоактивный атом, он распадется, и квантовая механика предсказывает вероятность его распада за определенный интервал времени, скажем, за минуту. Но если спросить, почему атом распался именно в данный конкретный момент, а не в другой, то ответ будет состоять в том, что не было никакой причины: этот процесс совершенно случаен. Аналогично не требуется причины и для квантового создания Вселенной.

Законы физики, которые описывают квантовое рождение Вселенной, – те же самые, что описывают ее последующую эволюцию. Из этого, по-видимому, следует, что законы существовали в некотором смысле прежде, чем возникла Вселенная. Иными словами, законы, похоже, не являются описанием Вселенной, а обладают неким платоновским существованием, помимо самой Вселенной. Мы пока не знаем, как это понимать.

Об авторе

Александр Виленкин – директор Института космологии в Университете Тафтса (Бостон, штат Массачусетс). Он окончил Харьковский университет в 1971 году, в 1976-м эмигрировал из СССР, в 1978-м стал профессором Университета Тафтса. Виленкин – один из ведущих современных космологов, автор концепции вечной инфляции, появившейся как развитие инфляционной космологии Алана Гута, совместно с которым написал ряд научных работ. Известна полемика между Александром Виленкиным и Стивеном Хокингом по вопросу о том, как именно случилось квантовое рождение Вселенной. Виленкин является сторонником антропного принципа, согласно которому существует множество вселенных и лишь немногие из них пригодны для жизни разумных обитателей. Причем Виленкин считает, что из антропного принципа можно получить нетривиальные предсказания, позволяющие подтвердить существование недоступных наблюдению вселенных. Бурные дискуссии вызвала научно-популярная книга Александра Виленкина «Мир множества миров: в поисках других вселенных», опубликованная на английском языке. В этом году она выходит на русском.

Александр Виленкин

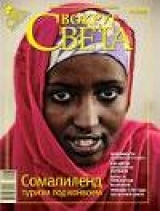

Страна, которой нет

Принято считать, что на всей территории Сомали свирепствуют голод, нищета и насилие. Республика Сомалиленд – одно из непризнанных государств, возникших на землях некогда единой страны, – исключение. Здесь война закончилась еще в 1991 году, а нынешний хрупкий мир если и не привлек толпы туристов, то по крайней мере позволил путешествовать без бронежилета тем немногим, кто решил посмотреть на эту страну.

В Сомалиленд не летают пассажирские самолеты. По крайней мере в Аддис-Абебе, столице соседней Эфиопии, так говорят все. «Но ты можешь полететь на грузовом со своими, – сказал мне кто-то. – С русскими». Летчики, которых здесь по старой памяти называли русскими, на самом деле были украинцами. Еженедельно они вылетали из пустынного эфиопского городка Дыре-Дауа в сторону столицы Сомалиленда – Харгейсы. Их самолеты не были рассчитаны на транспортировку пассажиров. Они везли кат – побеги произрастающего в Эфиопии слабонаркотического растения, листья которого в Сомалиленде жевали практически все: мужчины на улицах, женщины и дети по домам. «Они возьмут тебя бесплатно, – пообещали мне. – Это же твои братья». Я кивнул, но все равно сел в автобус.

Прямых маршрутов не было: на пути от Аддис-Абебы к сомалийской границе транспорт приходилось менять трижды, и его без того чудовищное состояние при каждой пересадке только ухудшалось. Последний автобус, который вез меня из буйного эфиопского городка Джиджига в приграничную деревню Тог-Ваджале, более походил на мчащийся по горам мусорный контейнер. Он подскакивал на крупных камнях, заваливался на поворотах, бессильно ревел на подъемах и скрипел стертыми тормозами на спусках.

Потом горы закончились. Контейнер скатился в долину и в последнем рывке добрался до Тог-Ваджале. «Я еду в Сомали», – сказал я разморенному жарой пограничнику. Это был первый эфиоп, который не вздрогнул при этом слове: все, кому я до этого сообщал о своем намерении, смотрели на меня как на сходящего в ад. Но здесь, в полукилометре от границы, иррациональный страх уступал место обычной апатии. «Вы едете в Сомалиленд», – лениво поправил меня пограничник и поставил в паспорт смазанный выездной штамп. Там, с противоположной стороны границы, тоже была Тог-Ваджале – такая же низкая, маленькая и пыльная. Между двумя Тог-Ваджале – эфиопской и сомалилендской – лежали 300 метров ничьей земли. Утоптанная до плотности асфальта, она была покрыта толстым слоем полуистлевших полиэтиленовых пакетов и пластиковых бутылок. Подрывая их своими узкими мордами, по ничьей земле бродили в поисках пищи чьи-то козы. Среди коз взад и вперед проносились быстрые подростки с садовыми тележками. Из Эфиопии в Сомалиленд тележки шли доверху груженными различным товаром.

Обратно возвращались пустыми. У шлагбаума меня окликнул сомалилендский пограничник: «В Сомалиленд?» Я кивнул. Пограничник сделал вялый разрешающий жест. Поднимать ради меня шлагбаум ему не хотелось. Я пролез под ржавой железной трубой, обмотанной тряпками и рваными пакетами. «Велкам ту Сомалиленд, – сказал кто-то. – Харгейса? Тэкси?»

Благодаря английскому влиянию в Сомалиленде практически не пьют кофе, а кофемашины используют лишь для получения вспененного чая с молоком. Фото: SWIATOSLAW WOJTKOWIAK

Такси было единственным видом регулярного междугороднего транспорта в стране. Поджидавшие пассажиров возле рынков и на окраинах городов таксисты садились за руль лишь после максимального заполнения. Для стандартного праворульного универсала «Тойота Марк 2» подразумевалась такая рассадка, при которой трое человек, подгибая ноги, устраивались на сиденье, установленном в багажнике, четверо – на сиденье за спиной водителя и двое – на переднем пассажирском.

Передние места были самыми привилегированными. Я сел на правую половину пассажирского сиденья. Колено уперлось в рукоятку передач. «О’кей?» – спросил водитель. Я осторожно кивнул. Я еще не знал, что в дороге мне придется поднимать ногу каждый раз, когда потребуется переключать скорости, как, впрочем, и того, что к этому можно быстро привыкнуть и даже добиться с водителем полной синхронизации.

Полная синхронизация наступила лишь тогда, когда, въехав в столицу, я сказал: «Мне нужен отель «Ориент». Моя нога по-прежнему инстинктивно вздрагивала, ожидая, что сейчас будет переключение с третьей на четвертую. В моих руках был распечатанный на цветном принтере листок бумаги, рассказывающий об «Ориенте»: «Старейший отель Сомалиленда. С 1953 года».

Путаное переплетение улиц, начинавшееся еще на окраинах Харгейсы, здесь, в центре, приобретало характер контролируемого хаоса. Вокруг меня ревел и бился о стены отеля субботний базар – пыльный, как вывернутый наизнанку мешок от пылесоса. Лицо покрывал ровный слой серой грязи, но мой внешний вид никого не смущал. От такси до двери отеля меня отделяли всего несколько метров, однако за это время мне успели пожать руку не меньше дюжины человек и не меньше 40 сказали: «Велкам ту Сомалиленд». Другие не решались подойти и просто издали разглядывали меня – так, как я не стал бы разглядывать даже гуляющего по Красной площади снежного человека с бензопилой. В стране, где туристы бывают немногим чаще, чем на дне Марианского желоба, пожать руку удивительному придурку хотел каждый второй.

Здесь, в отстроенном центре города, люди улыбались так же, как и на окраинах, которые в основном состояли из жилых развалин. Разбитые бомбардировками дома были наскоро отремонтированы при помощи старых досок, листового железа, распрямленных консервных банок и полиэтиленовой пленки – все прочие стройматериалы в нищей стране позволить себе могли немногие. Старейший отель Сомалиленда был явно среди этих немногих. Я вошел внутрь и прикрыл за собой новенькую дверь. «Мне нужен номер», – сказал я портье. Тяжелый латунный ключ, переживший все войны и сохранившийся, видимо, с того самого 1953 года, лег в мою пыльную руку. Потом, побросав вещи на широкую, как плот, кровать и громко включив «Аль-Джазиру» на китайском телевизоре, я долго стоял в старой ванной старейшего отеля Сомалиленда, выколачивая из одежды пыль, а из носа у меня текла черная вода.

Хотя нормы ислама соблюдаются в Сомалиленде строго, встретить женщину в никабе здесь можно нечасто. Сомалийки предпочитают пестрые одеяния и прикрывают волосы платками. Фото: STUART FREEDMAN/PANOS/AGENCY.PHOTOGRAPHER.RU

Я вышел на улицу, когда солнце уже скатывалось за невысокие дома. Здесь, в центре города, от разрушений практически не осталось и следа. Все вокруг было построено уже после войны. Сомалилендцы не восстанавливали столицу – они просто постепенно возводили новую. Разрушенные бетонные дома заменялись другими, точно такими же – здесь никогда не было архитектурных достопримечательностей, а пыльный ветер мгновенно придавал новым домам благородный оттенок старины.

Базар постепенно затихал вместе с жарой, улицы быстро пустели. Вдоль дороги понуро ужинали грузовые ослы, запряженные в короткие двухколесные тележки. Продавцы подержанной обуви сметали пыль со своего нераспроданного товара и укладывали его в огромные мешки. Торговцы фруктами, предлагавшие мандарины, гуавы и манго, зажигали над своими прилавками маленькие электрические лампы. Торговцы верблюдами и мелким скотом, пригнавшие свой товар рано утром с выпасов, медленно гнали его обратно.

Отовсюду пахло сладким сомалийским чаем с молоком. За столами многочисленных чайных сидели большие компании усталых мужчин. Столы были сварены из ржавого листового железа и металлолома неизвестного происхождения, более всего напоминающего детали военных устройств. На дверях и вывесках этих заведений яркой нитрокраской были нарисованы пестрые блюда сомалийской кухни: рис, мясо и макароны – в самых разных сочетаниях. Но усталые мужчины спрашивали только чай.

Я не хотел чая и бродил по засыпающему городу в поисках хороших гуав. Любой, кого я спрашивал о цене, говорил: 1000 шиллингов штука. Ценовое единообразие было здесь нормой. Хорошие гуавы я купил недалеко от центра, возле огромного ржавого советского МиГа. Выкрашенный в хаки самолет стоял на высоком кирпичном постаменте. Это был памятник жертвам 1988 года, когда такие же самолеты стерли Харгейсу с лица земли. Тогда, в 1988-м, именно здесь сепаратистское СНД – Сомалийское национальное движение – фактически объявило войну Сиаду Барре, президенту Сомали с 1969 года, требуя его отставки. Тот ответил бомбардировкой мятежного города. Считается, что тогда погибло от 2000 до 5000 человек, а около 300 000 северных сомалийцев бежали в соседнюю Эфиопию.

Однако то, что Барре задумывал как акцию устрашения, стало сигналом к временной консолидации всех сил. Несколько повстанческих армий возникли на юге страны, и уже в 1990 году диктатор оказался окружен в Могадишо. Новый, 1991 год он встретил на окраине города в своей укрепленной резиденции «Вилла Сомалия», больше похожей на бункер. Жестокие уличные бои продолжались весь январь 1991 года, а 27-го Барре понял, что война проиграна. За несколько минут до того, как президентская «Вилла Сомалия» оказалась в руках повстанцев, он сел в танк и бежал из города. Потом, уже в 1992-м, обосновавшийся на юге страны недалеко от кенийской границы Барре предпринял несколько неудачных попыток снова взять власть в свои руки. Но его просто не заметили. Забыв о бывшем президенте, вся страна разделилась на небольшие сражающиеся за власть группировки. В мае 1992 года Барре вновь сел в танк и направился к кенийской границе – просить политического убежища, однако Кения не приняла его. Дальше – в согласившуюся приютить его Нигерию – Барре отправился уже без танка.

Наверное, по логике вещей, здесь, на площади Харгейсы, должен был стоять не МиГ, а памятник тому самому танку, который навсегда увез диктатора из страны. Но, похоже, у непризнанных государств своя логика в возведении монументов.

Восстановление зданий, разрушенных в ходе войны, – главная проблема страны. Фото: STUART FREEDMAN/PANOS/AGENCY.

PHOTOGRAPHER.RU

Слишком много сомали

На сегодняшний день то, что принято называть Республикой Сомали, продолжает свое существование лишь на бумаге. В ходе гражданской войны, начавшейся в 1988 году и продолжающейся в отдельных районах до сих пор, страна не только лишилась централизованной системы управления, но и развалилась на множество небольших государств. В разное время здесь возникали государства Галмудуг, Маахир, Джубаленд, Юго-Западное Сомали, Нортленд, Пунтленд и Сомалиленд. При этом законно избранное правительство официального Сомали, давно утратившее контроль над ситуацией, продолжало утверждать, что успешно борется с сепаратизмом. Впрочем, без какого-либо давления ослабевшего центра большинство микросомали, созданные, как правило, воюющими друг с другом за власть полевыми командирами, развалились сами собой. На момент подписания номера в печать (ситуация в стране меняется быстро) на территории официального Сомали можно наблюдать три государства: собственно Республика Сомали и непризнанные Пунтленд и Сомалиленд, формально находящиеся на ее территории. Пунтленд, впрочем, никогда не делал категоричных заявлений. Дистанцировавшись от центра, он не стал провозглашать независимость, а заявил, что просто ждет лучших времен и готов войти на правах широкой автономии в гипотетический Сомали будущего. Путь Сомалиленда сложился иначе: с 1960 года он делал все возможное для того, чтобы стать самостоятельным государством, включая недвусмысленные заявления о том, что ради этой цели готов даже к войне с соплеменниками. Со стороны постоянные военные конфликты в Сомали кажутся чем-то удивительным, поскольку в теории это единственное мононациональное государство Африки, все жители которого исповедуют единую веру – ислам суннитского толка – и говорят на одном языке. Однако на практике долгое, сложное и не до конца изученное формирование сомалийцев как этноса разделило этот народ на две большие враждующие группы, каждая из которых, в свою очередь, делится на многочисленные враждующие кланы. Принято считать, что усиленное дробление началось в VII—VIII веках, когда на северные территории современного Сомали прибыли арабские колонисты и торговцы. Впрочем, определенная разобщенность между Севером и Югом, обусловленная природными условиями, существовала и до этого: северяне всегда были кочевниками-скотоводами, южане – оседлыми земледельцами и рыбаками. Прибытие арабов вскоре позволило северным сомалийцам, называющим себя «самале» и проживающим на территории современных Сомалиленда, Джибути и части Эфиопии, считать себя потомками пророка. Это стало началом презрительного отношения к южанам, которых северяне называли «саб» и считали потомками смешанных браков чистокровных сомалийцев и негроидного населения – из проживающих на южных границах племен вагоша и баджуни. Собственно, по принципу разделения на скотоводческий Север и земледельческий Юг в свое время территорию и поделили европейцы: первый оказался в руках британцев (Британский Сомалиленд), второй – итальянцев (Итальянский Сомали). Помимо этих двух колоний существовал еще и Французский Сомалиленд (ныне Республика Джибути), но на его территории сомалийцы всегда были этническим меньшинством, как и на территории Эфиопии и Кении. Когда в 1960 году из двух бывших колоний – Британского Сомалиленда и Итальянского Сомали – было создано единое независимое государство, среди враждующих кланов началась борьба за сферы влияния. Все северяне-самале были едины в одном: установление столицы на юге страны – в Могадишо – было серьезным ударом по их самолюбию. И главным поводом для стремления к независимости. К тому же бывшая британская колония Сомалиленд перед включением в состав нового государства успела побыть независимой пять дней после ухода британцев. С 26 июня по 1 июля 1960 года Сомалиленд официально считался самостоятельным государством, успев даже выпустить собственные марки. После чего, опасаясь агрессии со стороны Эфиопии, было принято решение присоединиться к Республике Сомали. Очевидно, что уже тогда это многим казалось ошибкой, однако на протяжении 28 лет никаких серьезных действий никто не предпринимал. Лишь в 1988 году, когда в Сомали началась борьба против режима Сиада Барре, все скрытые межклановые конфликты вылились в гражданскую войну, которая продолжается до сих пор. На сегодняшний день из всех частей страны одному лишь Сомалиленду удалось хоть как-то выбраться из схватки. В 1988 году полностью сровненный с землей (разрушения в его столице, Харгейсе, в ходе гражданской войны достигали 85%), Сомалиленд уже в 1991 году объявил себя независимым государством в границах британской колонии. Все это вряд ли нравится кому-то с Юга. Однако продолжающаяся на там война за власть делает существование более-менее стабильного Сомалиленда вполне безопасным. По крайней мере до окончания конфликта. Ведь на флаге существующего лишь де-юре Сомали все еще изображена пятиконечная звезда, символизирующая единство всех сомалийских земель. Восстановление зданий, разрушенных в ходе войны, – главная проблема страны

Зариба сегодня часто заменяет на блокпостах колючую проволоку. Фото: STUART FREEDMAN/PANOS/AGENCY.

PHOTOGRAPHER.RU

Главная палка страны

Если набрать в строке любого поискового сайта слово «хангол», то результатом в лучшем случае будет лишь статья о венгерском глаголе «хангол», что значит «настраивать». По какой-то невероятной несправедливости главный сомалилендский сувенир и негласный национальный символ совершенно неизвестен за пределами страны. Лишь однажды хангол был вскользь упомянут европейскими путешественниками: в книге англичанина Чонси Хью Стиганда «В Абиссинию через неизведанные земли» (1910). Однако его описание хангола ограничилось одной фразой: «Палка с рогатиной на одном конце и с крюком на другом, используемая для того, чтобы при изготовлении зарибы подцеплять и подталкивать вперед ветки». Полагая, что слово зариба известно всем его читателям, Стиганд не стал уточнять, что это такое. На самом деле термином «зариба» обозначаются невысокие заборы из уложенных друг на друга небольших кустов, срубленных целиком под корень. Такие заборы окружают деревни и загоны, надежно защищая их от хищников и вороватых бабуинов. Так как зариба – это, строго говоря, эквивалент колючей проволоки, для ее строительства выбираются самые колючие разновидности пустынных кустов. Работа с таким материалом весьма опасна и может оставить глубокие, подолгу не заживающие царапины, нарывы и занозы. Для того чтобы этого избежать, и нужен хангол, который даже сегодня есть у каждого деревенского жителя. Как и писал Стиганд, это действительно палка, на одном конце которой – рогатина, а на другом – крюк. Крюк служит для того, чтобы, подцепив куст, нагнуть его к земле, открывая доступ к корню для топора. Кроме того, с его помощью нарубленные кусты стаскиваются в нужное место. Рогатина же служит для того, чтобы пододвигать секции ограды друг к другу, уплотняя их. Хангол – это еще и оружие, которым можно отгонять собак и попрошаек. А также (возможно, даже в первую очередь) это элемент стиля – до сих пор все модели в обязательном порядке расписываются национальными узорами, а иногда покрываются лаком. Несмотря на утилитарное предназначение, продаются ханголы отнюдь не в хозяйственных лавках. На главном рынке Харгейсы ими торгуют с тех же лотков, что и духовной литературой или одеждой для хаджа. Необходимо помнить, что по сомалилендским меркам хангол – вещь отнюдь не дешевая. За расписанный, но не покрытый лаком вариант просят полтора доллара. Цены на лакированную версию могут достигать трех.

Лаас-Гиль. Туризм под конвоем

...Я шел по пустыне и с ужасом следил за тем, как садилось солнце. Автоматчик давно отстал. Вначале я оглядывался и даже махал ему рукой, а потом перестал. Я был налегке и в кедах. Он – в мешковатой форме, с раздолбанным «калашниковым» и в тяжелых пластмассовых шлепанцах. Наверное, с моей стороны было нехорошо бросать его посреди пустыни. Тем более что он был приставлен ко мне самим министром культуры. Но солнце должно было сесть через полтора часа, а до пещер Лаас-Гиль оставалось еще несколько километров.

Прогулка по пустыне не была запланирована. Три часа назад в Харгейсе я сел в машину. Она быстро мчалась по плохой асфальтовой дороге, а потом, сбавив скорость, пронеслась мимо подбитого еще в начале 1990-х танка и въехала в крошечную деревню Лупато. Из низких глиняных домов выходили удивленные высокие люди. За их спинами робко жались удивленные козы. Автоматчик поднял с пола свой автомат и вертикально установил его на сиденье. Ему дали приказ охранять меня, и здесь, в Лупато, у него наконец появился повод это продемонстрировать. Под удивленными взглядами машина проехала деревню насквозь.

Сразу за домами начиналась пустыня. Мелкие камни со свистом полетели из-под колес, сама машина весело подпрыгивала на крупных. Ствол автомата методично заколотил в крышу. В глазах автоматчика появилось что-то вроде тревоги.

Считается, что на сегодняшний день в пещерном комплексе Лаас-Гиль обнаружено и отмыто не более 20% наскальных изображений. Фото:

ALAMY/PHOTAS

И тут отвалился глушитель. Машина успела отъехать от Лупато совсем немного, низкие глиняные дома еще виднелись вдали. Водитель выругался и полез под машину. Его белая рубашка в один момент стала грязно-коричневой. Ржавый глушитель лежал в стороне, как сбитая грузовиком собака. «Это надолго», – сказал водитель. До Лаас-Гиль оставалось еще не меньше семи километров. Солнце постепенно катилось к горизонту. «Надолго», – согласился я и быстро пошел вперед. Автоматчик какое-то время стоял рядом с машиной, пытаясь определить, кому сейчас больше требуется помощь, а потом побежал за мной.

Мы шли вместе не больше пяти минут, а потом он отстал. Без автоматчика я прошел, наверное, пять километров и вдруг увидел идущего навстречу полицейского. Наверное, нужно было удивиться. Но я не удивился. Здесь, в пустыне, полицейский мог охранять только Лаас-Гиль, и, значит, он пришел оттуда. Мы поравнялись, пожали руки и молча пошли рядом, глядя на то, как солнечный свет постепенно приобретает красный закатный оттенок и как от редких невысоких кустов вытягиваются длинные тени.

В какой-то момент полицейский поднял обе руки вверх и сложил из них гору. Потом резким движением правой перерубил гору пополам и сказал: «Лаас-Гиль». Я посмотрел вперед. Там, вдали, виднелась невысокая песчаного цвета гора с аккуратно срезанной вершиной. Это и был Лаас-Гиль – крупнейший и древнейший во всей Африке комплекс пещер с наскальными изображениями. «Верблюжий источник» – так это переводится с сомалийского. Но верблюдов вокруг не было.

Рисунки, многим из которых 10 000 и даже 11 000 лет, в 2002 году обнаружили французы. Они пробыли здесь всего несколько месяцев: сделали сотни фотографий, натянули перед парой пещер колючую проволоку и навсегда ушли.

Теперь, тщательно сторонясь оставленных заграждений, здесь бродили только покрытые пылью голодные бабуины. Их шерсть сверкала на закатном солнце пыльным золотым блеском. Крупные самцы, распушив гривы, смотрели на нас сверху вниз, недовольно порыкивая на мелких, которые торопили всю стаю к бегству. «Манки», – на всякий случай пояснил полицейский. Только когда мы начали подниматься к первой пещере, они неохотно – сплоченной мохнатой кучей – принялись поспешно уходить за гребень горы, оставляя за собой небольшое песчаное облако.

По данным ООН, уровень грамотности в Сомалиленде – 37,8%, что можно считать достаточно высоким показателем. Фото: STUART FREEDMAN/PANOS/AGENCY.

PHOTOGRAPHER.RU

Лаас-Гиль – это тысячи наскальных изображений, оставленных жившими в этих пещерах с IX по III тысячелетие до н. э. скотоводами-кочевниками. Их богом была корова. Если верить исследованиям, коровы тогда были очень мелкими – значительно меньше современных. Но бог не может быть меньше человека, и кочевники Лаас-Гиль рисовали корову в два человеческих роста. Нарисованные 10 000 лет назад люди едва доставали нарисованным 10 000 лет назад животным до груди. Сами коровы, густо покрывающие пещерные своды, по виду казались очень далекими от своих потомков. Их странные вытянутые шеи с геометрическими узорами напоминали какие-то инородные объекты, однако на самом деле символизировали церемониальные одеяния, в которые древние укутывали скот во время обрядов.

Почитаемые животные были прорисованы тщательнее, чем поклоняющиеся им люди и тем более путающиеся в ногах у людей собаки. Древние кочевники рисовали многое из того, что видели вокруг – даже жирафов, которые давно ушли из этого региона на юг. Но всех тех, кто не давал им молоко, они изображали очень условно. Короткая черта – голова, длинная черта – тело, четыре черты – ноги: это собака. Длинная черта – шея, короткая черта – тело, четыре черты – ноги: это жираф. Бабуинов кочевники не рисовали вовсе.

На соседних холмах были точно такие же пещеры. «Там, там и там! – Полицейский вытягивал палец в разные стороны, а потом обвел все вокруг рукой. – Везде!» Мы шли по узкой каменистой тропе. Пахло обезьянником провинциального зоопарка: по одним им известным соображениям бабуины гадили только на утоптанную землю. И тут полицейский присел на колени. Перед ним была небольшая пещера глубиной в одно спальное место. Идеальный способ переждать дождь и выспаться. Полицейский плюнул на палец и потер серовато-красную стену. Ничего не произошло. Он плюнул и потер снова. Под его грязной ладонью показались плечи древнего человека. Широко расставив свои нарисованные руки, он приветствовал и прославлял скрытую под слоем грязи одетую в церемониальную ткань корову.

Французские археологи отмыли и описали лишь малую часть своего случайного открытия. Уходя, они оставили Лаас-Гиль в руках cомалилендского Министерства культуры и туризма, но это было плохое решение. В министерстве, расположенном на окраине Харгейсы, я был утром этого дня.

«Министра сейчас нет, – сказал долговязый парень в застиранной кепке. – Совещание». – «Мне нужно попасть в Лаас-Гиль», – сказал я. «Невозможно, – сказал парень. И добавил: – Без вооруженного конвоя». – «Мне не нужен конвой», – сказал я. «Это закон». – «Я хочу видеть министра». – «Совещание», – развел руками парень. «А вы?» – «А я всего лишь заместитель». – «Без полномочий?» – «Совещание». Разговор замкнулся в кольцо. Я сел на продавленный диван и уставился на дверь. Толстые министерские мухи мгновенно облепили мои ступни. И тут появился министр. При виде его мухи разлетелись, как от ветра. Министр яростно посмотрел на меня, как на одну из мух. «Журналист?» – «Турист», – успокоил я. «Лаас-Гиль?» – спросил он. Я кивнул. «Наше разрешение, без которого вас не пустят на территорию, будет стоить шестьдесят долларов». – «Повторяю: я не журналист», – сказал я. «Сорок долларов». – «Десять», – предложил я. «Двадцать пять». – «Двенадцать». Министр сделал вялый жест долговязому парню в кепке, они стали отчаянно шептаться. Пару раз я слышал слово «Россия». Наконец министр сказал: «Пятнадцать долларов. Это все, что мы можем для вас сделать. Это максимальная скидка, на которую может пойти министерство».