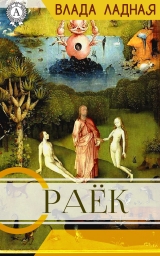

Текст книги "РАЁК"

Автор книги: Влада Ладная

Жанр:

Исторические детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Рутина власти.

Мне хотелось путешествовать, открывать земли, ухаживать за женщинами, обворожительно некрасивыми, как сама жизнь. А приходилось сидеть в четырёх тоскливых стенах, подписывать нудные бумаги и встречаться со старыми грымзами и хрычами.

Власть – не упоение, не вино, не страсть, а – долг. Мелкобуржуазный предрассудок. Плешивенькая добродетель среднего класса.

Строгий распорядок дня, отчёты, реестры, указы, постановления. Неизменно в одни и те же часы, с одним и тем же выражением лица, и, в конце концов, с одними и теми же мыслями. Движение по кругу. Заворожённость. Бессмыслица.

Не только ничего не будит воображенье, – но убивает последние его остатки.

Власть – это серость.

А что серость может дать людям?

* * *

Чего же искал я? – Неизвестного. Даже если это неизвестная ложь. Место, где я был бы первый. Сомнений. Нарушений. Запретов.

Это и есть моя истина.

* * *

Ужасно то, что истина – это всегда бездна, всегда запредельность, которая человеку не по силам. А те, кто идут по этому пути до конца, перестают быть человеком: погибают или – переходят в иное состояние, перерождаются при жизни в монстров, в фанатиков. Или в гениев?

* * *

Искать истину – всё равно что носить воду в горстях, вместо того, чтобы войти в неё или пить её, ощущать её внутри себя.

Истина уже в нас, а не вовне. Надо лишь распечатать её там, не надо никуда при этом бежать.

* * *

Ошибки – единственная наша свобода.

Но я лишил своих подданных права на неё. Безошибочность и совершенство – худшие из рабств. Их-то я и навязал окружающим. Люди ненавидели меня не за тюрьмы и не за ссылки. Ссылка ещё не несвобода. Можно быть свободным и там.

Люди меня ненавидели за то, что я хотел их сделать совершенными.

* * *

Но если истина – всё-таки свобода, а свобода – ошибки, значит, истина – это ошибки, неправильность и ложь.

* * *

«Государство – это я», – говаривал один мой предшественник.

Но ведь государство – машина. Выходит, и я – всего лишь механизм.

Но должен ли править людьми бесчувственный автомат? Захотят ли люди быть под властью самой бесстрастности, если сами они обуреваемы страстями? Как же нам тогда понять друг друга? И как можно сметь править людьми, если нисколько на них не похож, если не плоть от плоти их, если совсем им чужой, пришелец, инопланетянин?

Сомнения, сомнения.

Душу свою я разнимал постепенно на детальки, как китайскую головоломку.

И вот разъял до последнего винтика и разложил перед собой.

Но теперь уже никак не могу собрать воедино.

Продолжение рассказа МайиКнязь меня многому научил.

От умения чистить картошку до работы на компьютере. Возлюбленный вбивал мне в голову бухгалтерский учёт и теорию Эйнштейна, умение водить автомобиль и оказывать первую медицинскую помощь, правила хорошего тона – я всё-таки освоила, как пользоваться рыбным прибором и представлять гостей друг другу – и особенности экономики стран Западной Европы.

Как танцевать, как вести себя во время катаклизма, как поднять бровь, чтобы поставить на место светского хлыща, как отличить мейсенский фарфор от поповского. Как определить, натуральный ли шёлк, какие фирмы предпочитать при приобретении парфюмерии и ювелирных украшений, как ухаживать за цветами в оранжерее, как обороняться при нападении грабителя приёмами каратэ. Как накачивать нужную группу мышц для идеальной коррекции фигуры, как ухаживать за волосами, как вылечить хворь народными средствами – всё Мигелева педагогическая победа.

Без князя я была бы ограниченной, косолапой, неумело накрашенной клушей с кошмарной химией на пережжённых волосах и с кучей комплексов неполноценности.

Муж не ленился ходить со мной по салонам красоты и врачам, чтобы мне подобрали безупречный имидж, исправили произношение и походку. Любимый делал для меня то, что должны были бы сделать папа с мамой.

Князь меня слепил наново, создал, сотворил из ничего. Даровал мне музыкальный слух и художественный вкус, вылечил близорукость.

И вот этого всего я и не могу Мигелю до сих пор простить.

* * *

Ведь это моё «я» – было его «я».

Может быть, я и стала гармоничной и современной, – но меня-то не стало вовсе.

Появилась какая-то чужая мне женщина, которая заняла моё тело, всё в нём перекроила по-своему, а меня загнала в тёмный угол и яро запрезирала.

Когда Пигмалион лепит Галатею, – он на самом деле её уничтожает.

А возможно, и Бог, создавая, нас уничтожил?

По образу и подобию своему, – так где же здесь мы?

И не потому ли творение вместо благодарности часто испытывает к творцу – ненависть?

* * *

А может, всё и не так?

И не любовь это вовсе свирепствовала?

И вместе мы были вот зачем:

– Я тебя никому не отдам, ни за что не отпущу, никогда от тебя не избавлюсь, – твердил мне князь. – Не изменю, не сбегу, не освобожу тебя.

Это ты виновата в том, что всё случилось.

Ты притянула тех тварей в саду твоим внутренним паскудством. Они бы на тебя никогда не польстились, если бы ты их к себе не позвала скверной внутри себя. Сука не захочет, так кобель не вскочит.

И это ты убила нашего ребёнка. Ты его не хотела. Не сберегла. Не сохранила. Твоя внутренняя грязь – это в ней захлебнулся наш бедный мальчик.

Я тебя никогда не отпущу – даже не пытайся бежать, – потому что это моё наказанье тебе. Это тебе пожизненная каторга. Это моё тебе проклятье.

И знаешь что? Я думаю – я уверен теперь, – что и звезду Полынь наслала на нас ты. Взорвала, заразила, просеяла наши тела сквозь атомное сито, как муку для своего будущего замеса.

Только ты могла такое разрушение осилить. Только от тебя мог исходить на этой земле такой мощный и чёрный заряд энергии. Это ты погубительница нашего мира.

* * *

Но нет, всё не так. И я не так о князе – не о нём рассказываю.

Лицо. Когда в него возвращался свет – это было как божественное озарение. Самадхи. Сатори. Прикосновение к небу.

Мне лицо Мигеля казалось пульсаром красоты, благородства и счастья. Только когда я на мужа смотрела, я могла чувствовать себя полноценной и живой. Это был источник тепла, энергии. Я становилась вялой и сонной, если ненадолго теряла лицо князя из виду.

Я могла смотреть на это лицо часами, как смотрят на огонь. На струящуюся воду, на звёзды.

Праздник любования цветущей сакурой – вот что это было для меня.

Моё тело при этом становилось чужеродным, просто отступало от меня, как море при отливе от берегов. И от меня оставался – только взгляд, которым я преследовала лицо Мигеля. Я вся была этим взглядом. А потом растворялся в вечности и взгляд.

Любовь – это способ полностью презреть телесные рамки, отделаться от себя, как от назойливой мухи.

Любовь – это смерть.

* * *

Если любовь растворяет меня в моём избраннике, кого же ему и любить, как не самого себя? И кто его будет любить после моего самоуничтожения?

А венценосец именно этому меня и учил, этого и требовал: жить ради другого, дышать ради другого. Учил саморазрушению.

Как в христианстве. «Я» – источник всех зол на земле. «Я» надо защищать, охранять и кормить. И мы убиваем, воруем и предаём ради этого.

И только отказ от «я» – позволяет соединиться с Богом.

Существование вне Бога – бесконечное страдание. «Я» – это и есть ад.

А рай – самоистребление ради другого.

Самоубийство.

Высшее наслаждение – и высшее преступление.

И нет у этой задачи решения. Нет у лабиринта выхода. Нет трагедии горше.

* * *

Лицо моего избранника и было вратами Бога.

И когда я впадала в это лицо всей своей сутью и астральными телами, – я не исчезала. Я расширялась до крайних пределов мира, и границы мои совпадали с границами бесконечности. Я ею и становилась, когда меня не было.

Я во всё обращалась. И внутри меня шелестела листва и сияло солнце, роились небесные тела. Я была смена дня и ночи, времён года. Поступь Вечности.

Соединение с Богом – превращение в Бога.

* * *

Но князь был одновременно и Бич Божий.

Он был запредельно, бессмысленно, безрассудно жесток.

Неужели это единственное, за что я его любила?

* * *

Мигель был испытание, которое Бог посылает не нам, – самому себе.

Слуги для революционного аристократа были члены семьи. Он уступал им павильоны и дворцы для проживания и отдыха. Бесплатно.

Благородный рыцарь лечил слуг за свой счёт и доставал лекарство их детям. Нанимал ребятам платных учителей и сам давал уроки. Устроил малышам целый детский городок в нашем парке, так что хозяевам и ступить было некуда. Там полно было игрушек, аттракционов, цирковых площадок, кафешек с мороженым и лимонадом, кружков и секций, от мягкой игрушки до авиамоделизма, от английского языка до квантовой физики.

Ланселот страны Блаженных в неурожайные годы бесплатно раздавал хлеб голодным из своих запасов. На княжеские деньги существовали богадельни, бесплатные столовые для бедных, фонды помощи неимущим, приюты для бездомных животных. Помазанник Божий выплачивал стипендии способным студентам. Он содержал инвалидов. Он никогда не оставлял беспризорными сирот.

Он был настоящий князь. Ему власть была нужна как воздух. Но не ради власти. – Чтобы облагодетельствовать подданных.

Мигель действительно был своим слугам отцом. Обо мне, своей жене, он заботился не больше, чем о своих кухарках.

Но это всё-таки была – власть.

Князь был злопамятен не из вредности – из чувства справедливости. Никогда ничего не забывал. Воздавал прямо тут, на земле, за зло – злом, за добро – благом.

Слугам за опоздание на три минуты – карцер на хлеб и воду. За опоздание на двадцать минут – застенок.

За нарушение дисциплины – публичная порка и отсидка в погребе.

Все карцеры нашего владыки были битком набиты, и каждый день кто-то вопил под его розгами на конюшне. И даже его детский городок, который наш господин называл лагерем, – лагерем и был. Малыши вставали в шесть утра по военному сигналу, обливались ледяной водой, ходили только строем и подчинялись суровой армейской дисциплине.

Ужас был в том, что землевладелец был жесток – из милосердия. И так как он был убеждён, что ничего плохого не делает, что он людям несёт добро, – то пределов его жестокости не существовало. Добро можно творить бесконечно.

* * *

Князь так понимал свой долг перед своей семьёй – своими слугами. Революционер на троне боялся их избаловать и потому опасался оставить промах безнаказанным. Покоритель ацтеков и наказывал из любви, как Господь Бог. Мигель пытался предотвратить вседозволенность.

Но людей ниже себя по положению он действительно любил и жалел. Он лез во все дыры, встревал во все свары и поножовщины от Харбина до Чили. Защищал всех слабых и вечно ходил с подбитым глазом, с разорванным рукавом и свежими шрамами.

Князь способен был при виде раздетого нищего снять с себя дорогое кожаное пальто – и отдать, а сам уйти по морозу в одном свитере, и простудиться, и чуть не умереть, и ни о чём не сожалеть никогда.

А и тот нищий-то наверняка не был нищим, а обыкновенным мошенником.

Князь давал в долг каким-то африканцам и латиноамериканцам, каких видел в первый раз в жизни, астрономические суммы и не требовал возврата.

Подлинный аристократ, он искренне верил, что не имеет права, не может быть счастлив, пока хоть один бедняк в этом мире остаётся несчастным.

Да что куртка или деньги! Князь действительно был готов отдать за других свою жизнь.

Да что свою, – он и мою бы отдал, а её он ценил гораздо дороже. Я ведь стала княгиней – и, значит, суровый долг повелевал мне отдать жизнь за своих подданных – моих детей.

Однополчане моего мужа рассказали мне, как во время войны он закрыл своим телом сопливого грязного местного мальчишку, поймал его пулю. Мигель был так тяжело ранен, что его пришлось в селении оставить и отступить.

Отец ребёнка и его семья Мигеля выхаживали и прятали, но кто-то всё же моджахедам стукнул. Они отца ребёнка собирались расстрелять, если папаша не скажет, где офицер. Отец ребёнка молчал. И тогда мой муж с простреленным лёгким выполз из укрытия сам.

И ведь Мигель знал, что его не убьют сразу. Над ним на славу потешились. Чудом наши его отбили в последнюю минуту перед казнью.

И я знаю, что если бы всё повторилось, Мигель опять бы выполз из своей дыры и ещё раз прошёл через это.

Но я знаю и другое: когда князь считал это своим долгом, на войне мирных жителей сам расстреливал.

Таким уж наш венценосец был – Вселенной. А у бесконечности границ и краёв не бывает.

Ни в плохом, ни в добром.

* * *

Мигель был слишком наивным, простодушным. Ведь его враг потом не победил – перехитрил князя.

Он всё решал за нас, своих слуг и домочадцев: что такое хорошо и что такое плохо. И добро, и зло мы принимали только из его рук, с его одобрения и рекомендации.

А то, что князь добром не признавал, подлежало уничтожению. И попробовали бы мы его решение оспорить.

И хозяин Райка бы драчлив, чванлив, заносчив, бил по рукам за добрые советы, хлестал по щекам за осторожные сомнения. Порол за желание избавиться от его опеки и помощи. Мстил за отказ от его благодеяний.

Мой муж страшно боялся, что мы пропадём без него. И делал всё, чтобы мы без него выжить не сумели, оказались нежизнеспособными и беспомощными.

И наш обладатель, как ребёнок, всё время требовал благодарности за свои щедроты, он жаждал од, восхвалений, фимиама. Причём не столько самому себе, сколько своему сану и самой идее делания добра. И это не хочется признавать, – но князь в самом деле их заслуживал, этих хвалебных песнопений, даже самых неумеренных.

Повелитель требовал хвалы из чувства справедливости по отношению и к себе самому тоже. Муж не получал от хвалы удовольствия. Просто это был уже наш долг. И князь выслушивал дифирамбы холодно, бесстрастно, с достоинством.

Но мы-то, вынужденные всё время кланяться и благодарить, мы возненавидели за это унижение не только самого князя.

Мы возненавидели – саму идею делания добра.

* * *

Князь подучивал беззащитных нападать на обидчиков первыми, и слабые из жертв превращались в палачей.

Властелин Райка подбивал безропотных давать отпор любыми средствами: подкуп, обман, предательство угнетателей – всё было к месту, всё годилось для борьбы со злом.

И Мигелито не замечал, как его ученики, борясь со злом, – во зло превращаются.

А если и замечал, – прощал им это. Всё прощал. Потому что это были его ученики, его дети, его любовь.

Превыше всего в этом мире князь ненавидел унижение, унижение малых и сирых – в особенности. И чтобы победить эту напасть, исповедовал незыблемый принцип: «Пусть победит справедливость, даже если мир перевернётся».

Вот поэтому мир владыки и перевернулся.

* * *

Но, может быть, и это уловка: что князь побеждён и обманут.

Он ведь хорошо усвоил приём: через смерть возродиться во всём блеске и великолепии.

Вдруг тот, второй, напрасно празднует победу и торжествует. А князь не обманутый, а обманувший. И он вовсе не умер.

Вдруг он ещё вернётся, на этот раз совершенным и светозарным и спасёт этот мир, как он мечтал всегда.

* * *

Может, это не наш властитель опростоволосился и провалился, – а мы. Может, не он оскандалился и оказался недостоин существования, – а мы недостойны князя. Не он, а мы не выдержали испытания жизнью.

И может быть, князь простит нас за это, как всегда, в конце концов, прощал. И даст нам время и шанс созреть для нового испытания.

И тогда настигнет нас уже бесповоротно и навсегда.

* * *

Оттого, что наш властелин кормил нищих, они переставали работать и становились ещё беднее.

Оттого, что он защищал слабых, они переставали бороться и становились ещё слабее.

Помощь вождя губила. Становилась проклятьем.

Он дарил людям надежду, давал им гарантии сытого существования, – и жизнь этих людей становилась настолько устроенной, рассчитанной и распланированной, что это отнимало у них всякую неожиданность, а, значит, – надежду.

Князь давал подданным уверенность и стабильность, – и это становилось казематом для них. Ибо стены этой стабильности невозможно было пробить, и от оков этой уверенности невозможно было избавиться.

* * *

Сиятельнейший был чрезмерен для этого мира. Слишком хорош и слишком плох. Жить в таком напряжении, в вечном экстазе невозможно.

Его можно было или обожать – или ненавидеть.

Или – как это делала я – обожать и ненавидеть запредельно в одно и то же время.

* * *

Может, повелитель понял, что лучшая помощь детям – это отказ в помощи.

И он ведь так и поступил с нами, в конце концов.

Когда князь был само добро, это приносило нам одни скорби и страдания.

Когда он стал воплощённым злом, это повернуло нас самих к добру, нас добром стать заставило.

Зло властелина, может быть, научит нас наслаждению жизнью и сделает нас счастливыми.

Возможно, ни в чём князь не разочаровался и не ожесточился нисколько.

Просто он научился творить добро – единственным, настоящим, безошибочным способом.

* * *

В нашем Райке это князь был бесшабашным, отважным, жизнерадостным Петрушкой в красном фригийском колпаке.

И это Мигель дразнил и бил палкой квартального – символ насилия.

И это наш вождь обманывал саму смерть – уж не меня ли?

В нашем Райке он, как сам народ, – был бессмертным.

* * *

А! Вот вы о чём. – Каково это быть княгиней?

Спасибо. – Хреново.

Вот я только утром разосплюсь, – пора вставать. Князь с княгиней имеют жёсткое расписание. И в девять у нас приём просителей из научного общества.

Пока очкастые зануды подробно – садюги – излагают суть своей научной проблемы, на которую деньги понадобились, я умираю со скуки, не понимая ничего.

Мигель же умудряется во всём разобраться, вникнуть во все тонкости и ещё задаёт вопросы на засыпку.

Одиннадцать. Мне бы поваляться на диванчике после двухчасового сидения, шест проглотивши. – Мы отправляемся инспектировать детские учреждения.

Детей приходится целовать, и дети – это ж дети! – кусаются, плюются и писаются. Мы снимаем пробы. А каша в таких количествах не лезет мне в горло.

Час дня. Посещение культурных учреждений. Мигель субсидирует для подданных свой театр рабочей молодёжи, свою картинную галерею, куда любой трудяга может выставить очередную мосластую бабищу в спецовке (холст, масло, 134 на 92 метра). Есть своё издательство, своя газета и журнал. Я вынуждена добросовестно штудировать шестисотстраничный опус о жизни рабочего класса.

Обед. От всех напрягов я есть хочу безумно, – но!.. Иностранные гости смотрят в микроскопы, правильно ли я пользуюсь ножом и вилкой и нет ли ошибок в моём французском. К тому же у меня диета. Но я же не могу есть не то, что все. Посадить всех гостей на диету невозможно. Лопаю калорийную еду. Копец талии.

После обеда прогулка в парке.

От Мигеля мне не удаётся отделаться даже в туалете. За ним увязывается почти весь штат прислуги: мажордом, придворный шут, ватага арапчат, свора комнатных собачек и их смотрительница, моя дуэнья – зачем она мне, если князь успешно справляется с её функциями? – приживалки, вдовые двоюродные тётки, воспитанницы – старые девки, шеренги бедных родственников, которых можно, конечно, выносить, но при условии, чтобы они не галдели, не шушукались за спиной, не сплетничали, не кляузничали друг на друга, не нашёптывали на меня князю, не лебезили, не попрошайничали и не клялись фальшиво в вечной любви и преданности.

Вечер. Самое страшное. Светские мероприятия.

По дороге меня ждут мерзкие выкрики из толпы, а в залах – мерзкие взгляды элиты. Толпа меня ненавидит за то, что я её покинула. Элита – за то, что не внутри неё родилась и выросла.

Мигелю будут прощать всё. Если он блистает утончённостью, его воспевают за врождённый аристократизм. Если он груб и вульгарен, его славят за близость к народу и демократичность.

Если же я утончённа, – я выпендриваюсь. А если – не дай Бог – вульгарна, чёрного кобеля не отмоют добела, припёрлась из грязи в князи, яблочко от подзаборной яблони недалеко падает.

При этом Мигель в своё время сделал так, чтобы я адаптировалась в этой среде, пригласил лучших преподавателей. Зато теперь не прощает ни одного промаха. За каждый я потом дома, в спальне, схлопочу пощёчину. Князь ничего не забудет, не упустит ни одной мелочи.

И с другой стороны баррикад великосветская тусовка тоже ловит мои промахи и тоже ничего не прозевает, обсосёт мне все косточки, переберёт всё моё грязное бельё, просклоняет каждый мой взмах ресницами.

Приятно быть элегантной. Но когда это становится неизбежностью – мучительно. Так и тянет выступить распустёхой, ходить расхристанной.

Замечательно улыбнуться. Но растягивать рот двадцать четыре часа подряд – мышцы лица немеют.

Весело потанцевать. Но отбывать это, как воинскую повинность или барщину…

Уже утром мы возвращаемся в Раёк. Я получаю свою порцию затрещин. Потом мой горячо любимый супруг, соблюдающий обет целомудрия, целует мне почтительно ручки. И мне позволено забыться сном часов на пять. Или четыре.

Быть княгиней – это не иметь на себя лично и десять минут в день. Это находиться в центре внимания круглые сутки, и от этих бессонных глаз вокруг начинаешь чувствовать себя разведчиком в тылу врага. Мания преследования развивается. Без конца оглядываешься, как затравленный зверёк. Проверяешь причёску и надеваешь выражение лица, как парадное платье.

И оттого, что всегда стараешься быть на высоте, вечно выглядеть чьим-то идеалом, – вдруг начинаешь чувствовать себя обманщицей и испытываешь стыд, из-за попыток быть людям приятной терзаешься муками совести.

Быть княгиней – это не сметь ляпнуть глупость или жаргонизм. Обнаружить перед другими свою боль в ногах. Не иметь права на ошибки и слабости. А живой человек черствеет и тупеет без них. Да-да. Чтобы развивать ум – надо ошибаться.

Быть княгиней – значит, просто никогда не быть собой.

Каково быть княгиней? – Каторжная участь.

* * *

Бедные родственники – отдельная сага. Попробуй человек при деньгах, при власти не оказать помощь родственникам, – ославят за жестокость, за бессердечие, за бесчеловечность.

Но попробуй оказать им помощь, – и все вокруг завопят о круговой поруке, о семейном клане, о мафии, о камарилье, о том, что всю страну разворовали внучатым племянницам на булавки.

Заметному человеку ничего нельзя.

Даже дышать.

* * *

Но, несмотря на все эти ужасы, – как же мы были счастливы!

Лето. Мы с девочками из княжеского сиротского приюта делаем в саду желе из красной смородины.

Дощатые столы в саду засыпаны сахаром. У нас до локтей течёт густейший алый сок.

Мигель с пацанами лазает по деревьям и бросается, – но всё время мимо, мазила! – в нас недозрелыми яблоками. Грызёт их с хрустом там, в вышине – фу, кислятина – и, ссыпавшись с яблоками вниз, жонглирует ими. Девчонки мажут ему щёки и нос смородиновым соком. Получается клоун. Он делает стойку на руках, ходит, вытаращив глаза от ужаса, по верёвочке, расстеленной на земле.

Солнце сквозь призму яблоневой листвы дробится в радугу.

Золотые пятна лежат на траве так, словно кто-то кроил платье из света и разбросал вокруг оставшиеся лоскутки и кусочки ткани.

Мотылёк дрожит в воздухе, как лёгкая рябь на воде.

Мошкара в луче солнца вышивает воздух.

Бабочки сбиваются в пару и обволакивают друг друга орбитами, когда каждый в любви попеременно служит то лучезарным солнцем, вокруг которого вращается планета, то планетой, заворожено свершающей свой путь вокруг солнца.

И мы с Мигелем были таковы: мы попеременно служили друг другу солнцем – и вассалом, светилом – и спутником, центром вселенной – и прозябающим на краю восторженным почитателем.

* * *

Потом наступает вечер. Детей уже уложили спать. А мы с Мигелем всё ещё медлим в саду на плетёных стульях.

Ладони мои пахнут ягодами, как в детстве. Земля благоухает теплом, медовыми соками, чем-то терпким – земля бродит под нашими ногами, как молодое вино.

Что-то тихо сверчит в кустах. Каждая ветка свешивается прямо нам в распахнутую душу. Такое чувство оторванности от всех скорбей, такое сладкое забытьё, которое я испытывала, просто сидя рядом с Мигелем, я чувствовала только в детстве, когда любящая ребячья душа ещё ничем не опечалена и ничего не знает об одиночестве и тоске, о нищете и предательстве, о суровом неустранимом долге. Тогда живёшь не по «я хочу» и не по «я должна», – а просто живёшь. И счастлива ты оттого, что мама напекла блинчиков, а ты нашла в саду цветное стёклышко, светло и радостно счастлива.

* * *

Смеркается. В темноте истово белеют мальвы и смутно светится изнанка вывернутых листьев и разворошённой травы. Звуки слышны издалека, за километры, но смягчённые, словно ходят на мягких лапках, словно их обкатали до ласковой округлости, как голыши в морском приливе.

Воздух под деревьями уже брюнет, но ещё ослепительный блондин – над кронами.

Потом – некое трепетанье, и деревья, которые днём излучали свет, – теперь его поглощают. Минуту назад удерживающие день, теперь они усиливают ночь.

Небо в вышине, в центре, вдруг обращается напоследок в сгусток энергии, сжимается пружиной – и распускается вновь, как кристалл соли в воде – уже во тьме.

Странно, но для того, чтобы всё это увидеть и этим восхититься, мне нужен был мой князь. Как гадалке, чтобы увидеть будущее, нужен хрустальный шар.

Мигель помогал мне прозреть и увидеть красоту жизни. Он научил меня быть счастливой просто оттого, что дышишь, что видишь свет, что зима и лето чередуются с бесспорностью.

Мигель был моим магическим кристаллом.

* * *

И совсем за полночь князь повёл меня через парк в дальнюю рощу.

Я вдохнула, – и земля ушла у меня из-под ног.

Как будто с этим вздохом я преобразилась изнутри, – осветилась. Как будто вместе с ночными запахами мне включили и слух, и зрение. Раньше окружающий мир был немного ненастоящий, как бутафорское восковое яблоко. Я жила – и не очень-то и жила. Жизнь от меня словно была отгорожена пуленепробиваемым стеклом: и звуки поглуше, и краски пожиже.

И вдруг это стекло лопнуло, и через пробоину сама жизнь хлынула в меня со всей её разворачивающей душу яркостью, гулом, грохотом, визгом, болью.

Я шла за Мигелем в темноте, как собака, верхним чутьём. Под кустами и деревьями скопилось дневное душистое тепло, а на открытых пространствах запахи уже почти смыло свежим воздухом. Но время от времени в этой свежести медленно и осмысленно протекала согретая благоуханная струя, как поток розового масла в ключевой воде.

Я двигалась за князем и нюхала садовые скамейки, следы в песке, лопухи, забор и репейник.

Пахло всё: каждый ствол дерева по-своему, и самой сладкой была яблоневая кора.

Пах каждый листок и травинка. Дурманящий запах крапивы. Сухой, но терпкий – медленно остывающих камней. Маслянисто-медовый – запах подсолнухов.

Я впервые остро почувствовала собственный запах: с привкусом горечи, с ароматом мяты и чего-то едкого, жадного. Запах зрелой женской плоти. Все мои поры распустились, словно на теле зацвели мириады жгучих цветов.

Я почувствовала аромат Мигеля. Это был запах чёрного хлеба, диких пчёл. Запах грозы – пыльного смерча, металлический привкус молний. Запах тревоги, запах скверных предчувствий, ужасных вещих снов – и освободительная струя всё смывающей влаги.

Это был запах библейского всемирного потопа.

* * *

Мигель словно создал этот мир специально для меня и вручил мне его. И не пресным, безвкусным, как промокательная бумага.

Его мир был опьяняюще страшным и душу выворачивающе сладким. Плотским. В этом мире вопроса – быть или не быть – не существовало. На запах этого мира побежишь, прорвёшься, поползёшь, как матёрый волк – на запах парного животворящего тела, всеми своими порами, жаром и уязвимостями кричащего: «Возьми, возьми меня! Отведай теперь же!»

* * *

Мой повелитель обратил для меня все камни этого мира – в хлебы, всю воду – претворил в вино, каждый вздох – в потрясение, а мою ничейно-несущественную жизнь – в неповторимое чудо.

Вот княжеские дары.

Мы с Мигелем печём картошку. Огонь – внизу лиловый – выходит из поленьев сотней струек, сотней косичек восточной красавицы, словно полено потеет пламенем. Сердцевина у него спелая, розово-пшеничная и сплетённая уже в один поток. А концы – ржавые и похожи на секущиеся волосы.

Мы бросаем в огонь сухую полынь, – и горчайший дым врывается в наши души. Мы чувствуем себя древними жрецами, соблюдающими тёмное таинство.

Полынные ветки тлеют долго. Отсветы жонглируют сами собой и друг другом. Огонь то выходит на поверхность язычками, то, проходя сквозь стену, погружается в глубь дерева и тихо светит, словно сквозь слюдяное теремное окошко. У поленьев обнаруживается не просто прозрачная глубина, – насквозь просвечивающая бездна.

И вдруг в доли секунды дерево спохватывается, что мы подсмотрели неположенное, и захлопывает у нас перед носом свои пропасти, бросив нам в лица горсть золы.

Последний порыв ветра вздувает пламя, и оно пресекает в воздухе само себя, как цветок, который сам себя срывает.

* * *

У нас были свои праздники. Любования ураганом. Наслаждения облаками ночью. Созерцание тьмы.

Ветер. Как он мял деревья в вышине, сжимая плоть листвы в жестоких горстях, выдавливая её до крови, выкручивая её, словно выполосканное бельё.

Облака в небе, на разной высоте, шли в противоположных направлениях и с различной скоростью. Те, что ниже, неслись с бешенством стрелы, выпущенной в смертельного врага. Те, что выше, неспешно и плавно шествовали, словно королевская свита, скорбно, но с достоинством провожающая властелина в последний путь.

Ночью в середине июля Мигель водил меня на вершину холма над рекой.

Мы, городские жители, если видим природу, то только в цветочном горшке. Если чуем запахи, – только бензина. Если созерцаем ночь, – только над ближайшим электрическим фонарём.

А здесь тьма без искры цивилизованного света. Внизу с дотошностью доисторического чудовища проползала многотонная река. Вверху с осмысленным злорадством засматривался на нас, как на добычу, космос.

А на холме куда-то исчезло время. Мы из него выпали в вечность.

Величавая, нетленная, с широко открытыми, бездонными, но ничего не видящими очами, без намёка на мысль или чувство, но с ощущением своей неразрывной связи с творцом, она бесстрастно следовала сквозь нас, как через деревенский полустанок без остановки – слепящий огнями поезд, перевозящий членов царствующей династии.