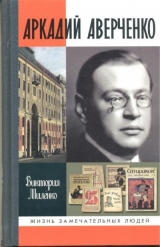

Текст книги "Аркадий Аверченко"

Автор книги: Виктория Миленко

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)

Приведенный фрагмент как нельзя лучше показывает профессиональные редакторские качества Аверченко: даже малоизвестный автор Н. А. Карпов, даже попрошайка и выпивоха Евгений Венский могли рассчитывать на его покровительство, если приносили талантливые рукописи. Судя по всему, за талант Аркадий Тимофеевич мог простить человеку многое: в 1914–1915 годах в «Новом Сатириконе» появились произведения Александра Грина и Владимира Маяковского, которые имели в Петрограде скандальную известность.

Александр Степанович Грин прослыл неуравновешенным, сильно пьющим человеком, склонным под воздействием винных паров сквернословить и устраивать дебоши в публичных местах. По воспоминаниям Ефима Зозули, Грин мог явиться в «Новый Сатирикон» в конце рабочего дня и лечь спать на редакционный диван. В один из таких вечеров Зозуля попытался найти ему место в гостинице, но совершенно пьяного Грина никто не хотел селить. Наконец место в одной из гостиниц нашлось. Однако Александр Степанович был настроен экстремистски – прямо в вестибюле он остановился перед мирной старушкой в темной мантилье и с необычайной злобой обратился к ней:

– Вы требуете от нас бытовых рассказов? Мы должны описывать ваши засаленные капоты? Так вот заявляю вам: не буду я описывать ваши (следовали эпитеты) капоты. К чертовой (было сказано иначе) матери! И не думайте требовать. Плевал я на всю вашу гнусную, подлую жизнь вместе с вашим царем (следовало определение)!

Старушка чуть не лишилась чувств, а Зозуля содрогнулся, потому что неподалеку стояли два офицера и могли услышать последние слова об императоре. Уже в гостиничном номере, сидя на диванчике, Грин продолжал отпускать по адресу старушки такие бранные реплики, что Зозуля не выдержал и начал хохотать.

– Что вам сделала эта старушка? – спросил он. – Почему вы думаете, что ей обязательно нужны бытовые рассказы?

Через некоторое время, протрезвев и вспомнив эпизод со старушкой, Грин тоже начал хохотать (Зозуля Е. Д. Сатириконцы).

Несмотря на особенности поведения Грина, Аверченко очень ценил его талант и относился к нему по-человечески тепло. Он часто повторял, глядя вслед Александру Степановичу: «Странный человек, но интересный и талантливый». Первой книгой, выпущенной издательством «Новый Сатирикон» в 1915 году, стала повесть Грина «Происшествие на улице Пса». Вот что вспоминал об этом писатель Лев Гумилевский в очерке «Далекое и близкое»:

«Как-то я занес рассказ, показавшийся мне юмористическим, в „Новый Сатирикон“. Аверченко в редакции бывал редко, принимал посетителей секретарь его Ефим Давыдович Зозуля, тогда еще молодой, еще не полысевший, но уже важный, толстеющий, облаченный в черный пиджак и серые брюки. Он взял рукопись и велел позвонить через неделю-две. Рассказ был принят, и я зашел в редакцию. За столом Зозули, как гость, сидел прекрасно выбритый, прекрасно одетый господин, немного полный, красивый и ленивый. Это и был Аверченко. Он поздоровался со мной и учтиво подал мне книгу, которую только что рассматривал с лица, корешка и обреза.

– Это первая наша книга, – сказал он, – нравится вам?

На серой обложке с маркой „Сатирикон“ в верхнем углу было напечатано „А. С. Грин“ и заголовок по первому рассказу, кажется, это было „Происшествие на улице Пса“.

Я отвечал, что книга издана прекрасно».

Поэтесса «Нового Сатирикона» Лидия Лесная в книге «Воспоминания об Александре Грине» (М., 1972) оставила интересные свидетельства о взаимоотношениях Аверченко и Грина:

«Петербург. Невский проспект. Худой высокий человек в пальто неопределенного цвета широко шагает по обледенелому тротуару. Руки засунуты в карманы, голова втянута в плечи, поднят воротник, и шляпа надвинута до бровей. <…>…человек торопится войти наконец в подъезд дома № 88. Он поднимается на второй этаж. Направо дверь с надписью „Ягурт Простокваша“, налево – „Редакция журнала ‘Новый Сатирикон’“. Он входит. Приятное тепло охватывает человека в пальто; он направляется к секретарскому столу. Я отрываю взгляд от сигнального номера журнала.

– Здравствуйте, Александр Степанович. Принесли что-нибудь?

Он протягивает вчетверо сложенный лист писчей бумаги.

– Очень хорошо. Завтра передам Аркадию Тимофеевичу.

– Завтра?!

Рухнула надежда на аванс. Маленький аванс…

– Завтра…

– Я позвоню Аверченко, скажу, что вы принесли материал. Он разрешит бухгалтерии. Приходите завтра в двенадцать. Хорошо?

Он смотрит в стол. Молчит. <…> Грина считали мрачным, угрюмым человеком, говорили: „Он странный“. Он был глубоко замкнутым…

Отношение Аверченко к Грину имело характер покровительственной симпатии. Ему нравилось бродить с ним после редакционных совещаний по набережным. Странно было видеть их вместе: излучающий здоровье, улыбающийся человек атлетического сложения, всегда элегантный, а рядом Грин – в темном пальто с поднятым воротником, бледный, хмурый. Впрочем, разговаривая с Аверченко всегда вполголоса и где-нибудь в отдалении от насмешливых сотрудников, Грин начинал усмехаться. <…>

Вспоминается такой случай.

Александр Флит, юрист по образованию, служил юрисконсультом в каком-то учреждении, и вдруг – написал стихотворение! Молодой поэт принес его в „Новый Сатирикон“. Спустя неделю пришел за ответом.

– Нет, – добродушно сказал Аверченко, – у нас это не пойдет.

Флит решил никогда больше не писать ни строчки.

Но – написал, принес, – и тот же результат. А Флиту, как на грех, очень понравилась сатирико-юмористическая атмосфера редакции журнала. Он стал захаживать, перезнакомился со всеми и подружился с нелюдимым Грином. Взволнованный „возвратами“ друга, Грин решил поговорить с редактором.

– Аркадий Тимофеевич, не мне, конечно, вас учить, но с Флитом как-то несправедливо поступают. Его стихи читает Бухов и не пускает. Разве они так уж плохи, эти стихи?

– Бухов говорит, что у Флита нет лица, что он „накрапывает“, а не пишет.

– У Флита абсолютный литературный вкус. И вы помните, как не шли и не шли рассказы Ефима Зозули, а Флит придумал заголовок „Недоношенные рассказы“, и сразу изюминка появилась [52]52

Ефим Зозуля, как помним, свидетельствовал в воспоминаниях, что заголовок «Недоношенные рассказы» придумал сам Аверченко.

[Закрыть]. Помните?

– Да-да… Пусть он напишет басню, я сам почитаю.

Сражение было выиграно – басни понравились. Флит стал постоянным сотрудником».

Как видим, никакие выходки Грина не могли повредить уважению, которое питал к нему Аверченко. Впрочем, Александр Грин мог совершить нечто эпатажное только в нетрезвом виде. А вот у молодого Владимира Маяковского скандал был концепцией повседневного поведения. Буквально за несколько дней до появления в редакции «Нового Сатирикона» поэт стал причиной ЧП в «Бродячей собаке». 11 февраля 1915 года с эстрады кафе он прочитал свое стихотворение «Вам!», общий пафос которого и нецензурная лексика в конце шокировали аудиторию. Некоторые дамы упали в обморок. По итогам этого выступления был составлен полицейский протокол. При этом присутствовали Тэффи и Алексей Радаков. Тем не менее через две недели, 26 февраля, на страницах журнала Аверченко появляется сатирический «Гимн судье» Маяковского!

Аверченко дал Маяковскому работу в очень сложную для поэта жизненную пору безденежья и даже голодания. Тот в поисках хоть какого-то заработка просил Чуковского познакомить его с Власом Дорошевичем, однако Дорошевич в ответной телеграмме Корнею Ивановичу написал: «Если приведете ко мне вашу желтую кофту, позову околоточного…» «Король фельетона» Дорошевич, как видно, репутации Маяковского испугался. «Король смеха» Аверченко оказался смелее, хотя об общей политике неприятия футуризма «Сатириконом» и «Новым Сатириконом» мы уже говорили. На страницах журналов неоднократно появлялись злая и меткая критика, шаржи, высмеивающие деятелей этого течения. Приведем, к примеру, стихотворение Василия Князева «Признание модерниста» (1908):

Для новой рифмы

Готовы тиф мы

В стихах воспеть,

И с ним возиться,

И заразиться,

И умереть!

Особенно радикально был настроен Аркадий Бухов: при упоминании о футуристах его буквально начинало трясти. В 1913 году в «Новом Сатириконе» было опубликовано его стихотворение «Легенда о страшной книге»:

Ему надевали железный сапог

И гвозди под ногти вбивали,

Но тайну не выдать измученный смог:

Уста горделиво молчали.

………………………………….

Конвой зарыдал и задумался суд,

Вдруг кто-то промолвил речисто:

«О, ваше сиятельство! Пусть принесут

Стихи одного футуриста».

…………………………………………..

Измученный молча поднялся с земли

В предчувствии страшного мига.

«Довольно! – сказал он. – Пытали огнем,

Подвергли ненужным обидам…

…………………………………………….

Но если стихи футуриста читать —

Нет: лучше ботинок железный.

Какую там тайну вам надо узнать?!

Пожалуйста – будьте любезны!»

Бухов не мог забыть футуристов даже в 1921 году в эмиграции. «Вы, конечно, слышали о футуристах, – писал он в фельетоне „По черепу стукают“. – <…> Когда-то литературные старцы говорили: пер аспера ад астра – через препятствия к звездам. Литературная молодежь футуристического толка выразилась определеннее: через базар – в участок! Другие футуристы тоже работали и бродили по той же тропинке. Футурист Гольцшмит ездил с лекциями по городам и публично разбивал о свою голову доски. Лекция называлась „Дорогу красоте!“. При чем здесь красота – осталось секретом г. Гольцшмита. Во всяком случае, было только ясно, что дорогу к красоте надо пробивать собственным черепом через дубовые доски. Футурист Бурлюк тоже читал лекции, но без досок, а с ботинком, который он ставил на кафедру и говорил: „Это красота – а Венера Милосская безносая кукла“. Футурист Василий Каменский читал свою поэму „Стенька Разин“ <…> в цирке, сидя верхом на лошади, лицом к лошадиному заду и держась за лошадиный хвост. Будет. Таких примеров можно было бы набрать сотни». Особенно Бухов ненавидел Маяковского и писал, что тот «заметен только в хорошем издании, где все пишут грамотно и талантливо, заметен, как чирей на здоровом теле».

Однако далеко не все сатириконцы недолюбливали Маяковского. Алексей Радаков, к примеру, находился под большим его влиянием, хотя был гораздо старше. Именно он и привел поэта к Аверченко, который, по некоторым свидетельствам, сказал Владимиру Владимировичу: «Вы пишите, как хотите, это ничего, что звучит странно, у нас журнал юмористический». Думается, что Аркадий Тимофеевич угадал в Маяковском большой талант (в это время на поэта обратил внимание и Максим Горький) и смог абстрагироваться от дурачеств и эпатажных выходок, которыми славился молодой футурист. Аверченко сумел очень деликатно дать понять Маяковскому, что его талант накладывает на него определенную ответственность.

– Слушайте, Маяковский! – часто говорил он. – Вы же умный и талантливый человек, и ясно, что у вас будет и слава, и имя, и квартира, и все, что бывает у всех поэтов и писателей, которые этого заслуживают и этого добиваются. Так чего же вы беситесь, ходите на голове, клоунадничаете в этом паршивом кабаре «Привал комедьянтов» и так далее? Честное слово, для чего это? Чудак вы, право!

Когда Маяковский пытался что-то ответить, Аверченко не давал ему этого сделать и обращался к кому-нибудь из присутствующих: «Нет, серьезно, вы скажите, ведь человек ломится в открытые двери! Ну, что ему надо? Какого рожна? Парень молод, здоров, талантлив…»

Василий Князев так выразил впечатление от прихода Маяковского в журнал: «Маяковский – это огромный утес, обрушившийся в тихий пруд. Он в короткое время… поставил на голову весь „Сатирикон“… переполнив журнал лирикой, в ущерб сатире и юмору. <…>…можно было негодовать, улюлюкать, злобствовать, но в глубине души чуткие (не я, конечно) сознавали – это биологически необходимо, чтоб бегемот пришел в посудную лавку „Сатирикона“ и натворил там мессинских бесчинств» (письмо Арк. Бухову от 28 мая 1935 года) [53]53

РГАЛИ. Ф. 2041. Оп. 1. Ед. хр. 189. Л. 12–12 об., 13.

[Закрыть]. Само присутствие Маяковского, его приходы в редакцию, шумные дискуссии, которыми они сопровождались, остроумные и отнюдь не всегда безобидные пикировки с сотрудниками журнала, с начальством вносили в редакционную жизнь разнообразие и беспокойство. Маяковский не давал скучать, а Аверченко иногда подливал масла в огонь, провоцируя его. Писатель Виктор Ардов вспоминал: когда Маяковского мобилизовали и обрили голову, Аверченко заметил: «Вы всегда все перевыполняете в два раза», намекая на то, что поэту следовало бы обрить только полголовы, как каторжному.

Маяковский прижился в «Новом Сатириконе», в котором опубликовал 25 из 31 написанного за это время стихотворения и отрывки из поэмы «Облако в штанах». Ему нравилось работать с Радаковым, который взялся иллюстрировать стихотворения «Гимн судье», «Гимн взятке», «Гимн здоровью», «Гимн ученому», понимая, что Маяковского надо иллюстрировать не так, как других поэтов. Так родился новый творческий союз, который через несколько лет еще проявит себя в «Окнах сатиры РОСТА». Радаков вспоминал, что ему долго не удавался рисунок к ироническому «Гимну ученому» (1915):

Сидит все ночи. Солнце из-за домишки

опять осклабилось на людские безобразия,

и внизу по тротуарам опять приготовишки

деятельно ходят в гимназии.

Проходят красноухие, а ему не нудно,

что растет человек глуп и покорен;

ведь зато он может ежесекундно

извлекать квадратный корень.

Иллюстрация получалась какой-то неубедительной. Маяковский, который сам был по образованию художником, долго смотрел на рисунок и сказал: «А вы спрячьте голову ученого в книгу, пусть с головой уйдет в книгу». Радаков так и сделал. И рисунок тематически выиграл.

Ефим Зозуля свидетельствовал, что Маяковский относился к делам редакции «Нового Сатирикона» очень серьезно, а в присутствии Аверченко вел себя «как послушный мальчик». На пятничных совещаниях поэт выглядел настолько прилично, что Петр Потёмкин, славившийся своим простодушием, даже заметил однажды:

– Владимир Владимирович, у нас вы совершенно не хамите.

– Если вас это мучает, могу сепаратно зайти к вам домой и нахамить, – ответил тот.

Сотрудничество в «Новом Сатириконе» предоставило Маяковскому возможность выхода к широкой читательской аудитории, однако впоследствии, когда журнал был закрыт большевиками как антисоветский, поэт писал, что работал в нем «в рассуждении чего б покушать» («Я сам». 1922).

2

С началом Первой мировой войны коллектив «Нового Сатирикона» во главе с его редактором, Аркадием Аверченко, занял активную патриотическую позицию. В последнем июльском номере за 1914 год в редакционной статье сообщалось:

«Когда перед всем народом встает одна, всех объединяющая великая задача, – отстоять свое отечество, отстоять свою самостоятельность, когда десятки тысяч семейств провожают своих любимых на войну, когда скоро появятся люди в глубоком трауре и в церквах будут поминать дорогие имена павших в бою воинов, – тогда не только смех, но даже слабая улыбка являются оскорблением народному горю, народной печали… Тогда неуместен смех – тот самый смех, который в мирное время так нужен, так всеми любим.

И, однако, мы считаем своей необходимой задачей, своей обязанностью, внести свою хотя бы крошечную долю, увеличивающую всеобщее воодушевление, внести хотя бы каплю в ту огромную волну патриотизма, в стихийный девятый вал, который мощно подымет на своем сверкающем гребне к небу всех нас, заставляя забыть партийные раздоры, счеты и ссоры мирного времени.

В грозный час испытаний да будут забыты внутренние распри. <…>

Мы, сначала, хотели приостановить на время войны наш журнал. Перед надвигающимися великими событиями, в это страшное для всего мира время, наше дело нам показалось никому ненужным, не имеющим никакого значения и интереса – слишком подавило нас, как и всех, величие происходящих событий. Но потом мы сказали себе:

– Пусть каждый в этот грозный для родины час принесет пользу своему отечеству, как он умеет и как он может…

Мы были бы счастливы, если бы Новому Сатирикону удалось запечатлеть на своих страницах наше великое и страшное время. Запечатлеть наших врагов и друзей, геройство, страдание, ужас, печаль, коварство, красоту и мерзость войны».

Сатириконцы отныне обратили свой критический талант против внешнего врага – немцев и их союзников. Страницы журнала запестрели фельетонами и карикатурами, высмеивающими императора Вильгельма, австрийцев и турок, болгарского царя Фердинанда. Мысли об этих фигурах не покидали Аверченко даже во время отдыха. 8 августа 1914 года, находясь в гостях в Куоккале, он оставил следующую запись в недавно появившемся альманахе «Чукоккала»:

«Не потому, что мы воюем с Вильгельмом, а вообще – нахожу, что Вильгельм смешон. Можно ошибиться в одном случае… Ну, в двух!.. Ну, в трех!!

А то:

1. Думал, что Англия будет нейтральна… – Ошибся.

2. Думал, что Япония будет против России. – Ошибся.

3. Никогда не думал, что Япония будет за Россию. – Ошибся.

4. Думал, что Бельгия безмолвно пропустит немцев. – Ошибся.

5. Думал, что Италия будет за немцев. – Ошибся.

6. Думал, вероятно, что Италия будет нейтральна. – Ошибся.

7. Надеялся на мощь Австрии. – Ошибся.

Итого – 7 ошибок. Это именно те 7 бед, за которые – один ответ» (Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского. М., 2006).

Аркадий Тимофеевич по состоянию зрения мобилизации не подлежал. В декабре 1916 года он прошел полное медицинское освидетельствование, в результате которого был признан «вовсе негодным» к военной службе и зачислен в ополчение второго разряда. Два других владельца «Нового Сатирикона» – Радаков и Ре-Ми – проходили службу в тыловой военно-автомобильной школе, которая готовила шоферов и мотоциклистов. В «Чукоккале» сохранился шуточный рисунок Ре-Ми от 28 июня 1915 года, на котором он изобразил самого себя в солдатской форме, с ружьем и заплечным рюкзаком. В комментарии к этому шаржу Чуковский писал: «Художник Ре-Ми, ожидая призыва в армию, попытался вообразить, каким он будет в солдатской форме. Получилось нелепое чучело. <…> На самом деле в солдатской форме он оказался еще непригляднее» (Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского). Алексей Радаков уже в 1920-е годы любил порассказать, как он был «душкой-военным» и «дамы просто падали, падали, такой я был красавец!». В той же автомобильной школе с сентября 1915 года работал чертежником Владимир Маяковский, а Виктор Шкловский обучал новичков водить машины на Марсовом поле. Радаков вспоминал, как они весело проводили время: «Служба у нас была довольно странного порядка, несколько даже юмористического. Нам надо было расквартировать войска, пришедшие с фронта. Предположим, приезжает с фронта какая-нибудь часть. Например, приходят военные автомобили, велосипедисты, нам надо было находить соответствующее помещение в городе и представлять. Для этого надо было ехать в Думу, хлопотать и черт знает что» (Радаков А. А. Воспоминания. Запись 26 апреля 1939 г. Рукопись. БММ).

Мобилизованы были также Саша Чёрный (служил в 13-м полевом госпитале в районе Варшавы), Василий Князев и Аркадий Бухов, которые сразу же после призыва были демобилизованы: первый – по болезни, второй из-за «неблагонадежности».

В первые годы войны волна патриотизма захлестнула все слои русского общества. Владелец «Вены» снял вывеску заведения и заменил ее на «Ресторан И. С. Соколова»; Тэффи в июле 1916 года сфотографировалась для журнала «Солнце России» в костюме сестры милосердия. Подпись под снимком гласила: «Известная писательница Н. А. Тэффи, отвозившая подарки нижним чинам в действующую армию». Аверченко же писал о проявлениях героизма на фронте, высмеивал тыловые будни: разгул спекуляции, воровства и взяточничества. В одном из фельетонов 1915 года он утверждал, что к бессовестному торговцу, повышающему цены на товары первой необходимости, следует обращаться с вопросом: «Где же ваш патриотизм, которым охвачена вся порядочная, приличная Россия?»

Сатириконцы, смотревшие на мир иронично и подмечавшие любые проявления фальши, с первых месяцев великих событий стали высмеивать «паразитов войны» – писателей и журналистов, сделавших «патриотизм» своей профессией. Александр Грин в скетче «Редактор и писатель. Сцены из военной жизни» (1914) рассказал о том, как некий Редактор ни за что не хотел брать у Писателя рукопись о жизни Марины Мнишек, не отвечающую нуждам «текущего момента»:

« Редактор( уныло). Гм… Мнишек. Кажется, я вас понимаю. Родословная кайзера?

Писатель. М-м-м… н-н-нет.

Редактор. Извините, я очень занят. Потрудитесь объяснить, в чем дело.

Писатель( задумчиво, с убеждением). Оригинальный, яркий характер этой женщины, общий колорит ее личной жизни…

Редактор( строго). При чем же тут война?

Писатель. Я и говорю, что ни при чем.

Редактор. Милый, читатель требует военных, злободневных рассказов.

Писатель. Разве? Я не слыхал. А где вы читали об этом?

Редактор. Извините, мне некогда… ( Смотрит на писателя с ненавистью.) А где вы видели, чтобы теперь кто-либо читал иное, чем рассказы о войне?»

Писатель, так и не угодив Редактору, удаляется ни с чем. Вслед за ним в кабинет заходит беллетрист Бяшко, пишущий по всем требованиям «текущего момента»:

« Бяшко. <…> Останетесь довольны. Дело происходит в траншеях. Масса выстрелов.

Редактор. И пулеметы есть?

Бяшко. Все, все. Бронированные форты, пулеметы, цеппелины и даже фугасы.

Редактор( влюбленно). Господи! Даст же Бог человеку! Роскошь пера! Пиршество красок! Быт, кровь и огонь!

Бяшко( нерасслышав). А? Да: герой избит в кровь и брошен в огонь».

Аналогичную проблему поднимал Аверченко, к примеру, в фельетоне «Специалист по военному делу. Из жизни малой прессы» (1915), в котором высмеял дилетантов, пишущих о войне и не понимающих смысла многих специальных терминов. Описанный в фельетоне разговор редактора газеты с «военным обозревателем» вызывает улыбку:

«– Какую вы написали странность: „Австрийцы беспрерывно стреляли в русских из блиндажей, направляя их в них“. Что значит „их в них“?

– Что же тут непонятного? Направляя их в них, – значит, направляя блиндажи в русских!

– Да разве блиндаж можно направлять?

– Отчего же, – пожал плечами военный обозреватель, – ведь он же подвижен. Если из него нужно прицелиться, то он поворачивается в необходимую сторону.

– Вы, значит, думаете, что из блиндажа можно выстрельнуть?

– Отчего же… конечно, кто хочет – может выстрелить, а кто не хочет – может не стрелять.

– Спасибо. Значит, по-вашему, блиндаж – нечто вроде пушки?

– Не по-моему это, а по-военному! – вспылил обозреватель. – Что вы, издеваетесь надо мной, что ли? Во всякой газете встретите фразы: „Русские стреляли из блиндажей“, „немцы стреляли из блиндажей“… Осел только не поймет, что такое блиндаж!»

Аркадий Тимофеевич забавлялся и тогда, когда видел проявления экзальтированного отношения к военной теме, ставшей модной. В его записной книжечке этого времени мы обнаружили такую зарисовку:

«– Кто вы?

– Военный…

– Слава Богу! Первый военный…

– О нет, я военный портной» [54]54

РГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1. Д. 84. Л. 4.

[Закрыть].

Веря в целебную силу смеха, Аверченко нередко выступал перед ранеными в госпиталях. Однажды водном из лазаретов с ним произошел интересный случай, описанный в рассказе «Страшный мальчик». Однако прежде чем привести из него цитату, просим читателя вспомнить обстоятельства севастопольского детства писателя, а именно хулигана Ваньку Аптекарёнка, державшего в страхе мальчишек Артиллерийской слободки. Вспомнили? Теперь предоставим слово Аркадию Тимофеевичу:

«12 ноября 1914 года меня пригласили в лазарет прочесть несколько моих рассказов раненым, смертельно скучавшим в мирной лазаретной обстановке.

Только что я вошел в большую, уставленную кроватями палату, как сзади меня, с кровати, послышался голос:

– Здравствуй, фраер. Ты чего задаешься на макароны?

Родной моему детскому уху тон прозвучал в словах этого бледного, заросшего бородой раненого.

– Вы это мне?

– Так-то не узнавать старых друзей? Погоди, попадешься ты мне на нашей улице, узнаешь, что такое Ванька Аптекарёнок!

Страшный мальчик лежал передо мной, слабо и ласково улыбаясь мне.

Детский страх перед ним на секунду вырос во мне и заставил и меня и его (потом, когда я ему признался в этом) рассмеяться.

– Милый Аптекарёнок? Офицер?

– Да.

– Ранен?

– Да. – И в свою очередь: – Писатель?

– Да.

– Не ранен?

– Нет.

– То-то. А помнишь, как я при тебе Сашку Ганнибацера вздул?

– Еще бы! А за что ты тогда до меня „добирался“?

– А за арбузы с баштана. Вы их воровали, и это было нехорошо.

– Почему?

– Потому что мне самому хотелось воровать.

– Правильно. А страшная у тебя была рука, нечто вроде железного молотка. Воображаю, какая она теперь…

– Да, брат, – усмехнулся он. – И вообразить не можешь.

– А что?

– Да вот, гляди.

И показал из-под одеяла короткий обрубок.

– Где это тебя так?

– Батарею брали. Их было человек пятьдесят. А нас, этого… меньше».

Летом 1915 года Аверченко предпринял поездку, которая в печати была названа «кавказскими вечерами». Он выступал перед ранеными в Кавказских Минеральных Водах и старался отвлечь этих людей от тяжелых мыслей, развеселить. Писатель намеренно отбирал для публичного исполнения довоенные произведения, позволяющие разрядить тревожную атмосферу и бездумно посмеяться. Газета «Пятигорское эхо» 15 июня 1915 года писала с благодарностью: «Этот высокий человек с таким добродушным характером и насмешливым лицом приехал к нам в то время, когда сумерки сделались особенно тягостными и мрачными, когда так трудно было дышать в спертом воздухе, и сказал только одно слово – смейтесь! Мы послушно рассмеялись, и как-то сразу стало легче, веселее на душе».

Новые военные реалии вызывали новые темы творчества: к 1915 году в «Новом Сатириконе» прочно утвердился смеховой сюжет, рожденный условиями жизни при объявленном «сухом законе». С 19 июля 1914 года вследствие царского указа о запрещении производства и продажи всех видов алкогольной продукции на всей территории России торговля алкогольными изделиями была прекращена. Протестный «алкогольный» юмор сатириконцев был доброжелателен к пьющим. Они настолько иронически относились к «сухому закону», что в 1915 году выпустили целый сатирико-юмористический сборник «Осиновый кол на могилу зеленого змия», в котором скептически рассматривали перспективу всеобщей трезвости. Содержание этой книги не может не вызвать улыбку: Аркадий Бухов «Всемирная история пьянства», Исидор Гуревич «Алкоголизм и медицина», Александр Рославлев «Пьяные стихотворения» и т. д.

Аверченко написал для сборника четыре фельетона: «Осиновый кол», «Сухой праздник (Неорождественский рассказ)», «Гипнотизм» (Очерк) и «Непонятное». В фельетоне «Осиновый кол», открывающем сборник, сатирик четко определил свою позицию:

«Позвольте мне поплакать, читатель – мой интимный доверенный друг, – знаете, о чем? Об исчезновении на Руси пьянства. <…>

Кажется, радоваться бы надо?

Жена пьяного сапожника, как и я теперь, тоже радуется, что прибрал Господь, выкинул из русской жизни пьяного зверя, а все-таки, когда покойника начнут опускать в наскоро сколоченном гробу в могилу, хлопнется простодушная баба оземь и завоет истошным голосом:

– И на кого ж ты меня поки-и-нул? И что же я теперь без тебя, милостивца (?!), делать буду?! И пришла же мне без тебя смертушка-а-а!! <…>

Вот так же, как вдовая жена издохшего сапожника, плачу и я тихими интеллигентскими слезами над трупом издохшего русского пьянства.

Будь ты проклято, анафемское, но все-таки много в тебе было своеобразной поэзии, уюта и прелести закостеневшего, сложившегося быта».

Далее автор скорбит о том, что грядущие поколения ни за что не поймут «весь пьяный дух» русской литературы, ведь «тесно нанизаны ее перлы на пьяную нитку, и мерцают эти перлы поярче, пожалуй, других перлов – не пьяных». Не поймут потомки ни «гениально-пьяное вранье Хлестакова», ни «Вия», ни «Певцов» Тургенева… Провожая Зеленого змия в последний путь, Аверченко произносит патетическую речь на его воображаемой могиле: «Милостивые государыни и милостивые государи! Кого мы хороним? Кого мы лишились? Зеленого змия мы хороним. Пьянства мы лишились… Дорогой покойник! Ты был нашим спутником, нашим утешителем, вдохновителем и верным другом <…> Могильщики! Засыпайте! Плотник! Где плотник? Приготовили ли вы заказанный вам трезвой Россией осиновый кол? Здесь? Благодарю вас! Потрудитесь забить его так, чтобы от земли выдавался конец не больше аршина… На память потомкам! Делайте свое дело, плотник!»

Запрет на продажу спиртного особенно огорчал Александра Степановича Грина. Вот он сидит, глубоко погрузившись в кресло, и думает о чем-то невеселом. Редакционное совещание закончилось. Аверченко щелкает замком портфеля и собирается уходить.

– Господин заядлый пессимист, – говорит он Грину, – бросьте вашу черную мерехлюндию, едем обедать к Альберту [55]55

Ресторан «Король Альберт» находился на набережной Мойки, 58.

[Закрыть].

Грин отвечает медленно, подбирая рифмы:

Уважаемый патрон,

Приглашеньем я польщен,

Но в ресторанах запрещен

Благородный выпивон.

– Какой смысл там обедать? – спрашивает он.

– Чай будем пить! – с веселой беззаботностью отвечает Аверченко. – Едем, едем!

Приехали в ресторанчик, где Аверченко был завсегдатаем. Немедленно подскочил официант:

– Что прикажете, Аркадий Тимофеевич?

– Дайте нам чайку.

– Уж это как водится!

– И севрюжинки с хреном.

Официант принес на подносе две чашки и два пузатых фарфоровых чайника.

Аверченко налил Грину:

– Пейте залпом, он холодный.

Грин глотнул – портвейн! В другом чайнике была английская горькая! «Вот что значит завсегдатай!» – с восхищением воскликнул Грин.

Когда Александр Степанович пересказывал этот случай в редакции, кто-то предложил ему тоже стать завсегдатаем «у Альберта». Грин на это лишь молча вывернул пустые карманы. Выражение «благородный выпивон» с тех пор стало крылатым среди сатириконцев. Некоторым, правда, не нравился компонент «благородный». Тэффи, к примеру, предлагала свой вариант: «Радость сердца выпивон».

Алкогольные напитки были лишь одним из пунктов в списке бытовых лишений петроградцев. Ухудшилось снабжение населения продовольствием, выросли очереди захлебом, электричество подавалось вполнакала. Хозяйственные затруднения выразились в том, что «Новый Сатирикон» вынужден был экономить бумагу, а это, в свою очередь, привело к сокращению объема журнала с 16 до 12 страниц. В рассказе Аверченко «Уют пропал» (1917) изображено тоскливое существование компании столичных жителей, которые коротают вечер за стаканом плохого чая при тусклом свете электричества в нетопленой квартире:

«Муфта вывалилась из окна, и ветер острой, холодной волной дунул нам в лицо, донеся до наших ушей обрывок чьего-то нечеловеческого, жуткого по своей безысходности, крика на улице:

– Изво-о-о-зчик! Изво-о-о…»

В журнале Аверченко к 1917 году нарастают ноты пессимизма и апокалиптические настроения. В первом номере за 1917 год был дан такой прогноз на февраль: «Торговцы маслом пожиреют. Сыру не будет ни со слезою, ни без слезы. Блины будут со слезой. В новом кабинете появится министр, который через 24 часа станет старым». Революция не казалась сатириконцам близкой.