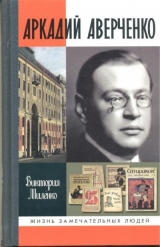

Текст книги "Аркадий Аверченко"

Автор книги: Виктория Миленко

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)

Атмосферу проводимых в «Летучей мыши» вечеров описывал Иван Бунин в «Чистом понедельнике» (1944). Герои рассказа рассматривают «актеров, с бойкими выкриками и припевами изображавших нечто будто бы парижское, <…> большого Станиславского с белыми волосами и черными бровями и плотного Москвина в пенсне на корытообразном лице, – оба с нарочитой серьезностью и старательностью, падая назад, выделывали под хохот публики отчаянный канкан <…> Потом захрипела, засвистала и загремела, вприпрыжку затопала полькой шарманка».

В этом кабаре служила Мария Марадудина – первая в России женщина-конферансье. Она имела амплуа интеллигентной женщины, несколько склонной к эксцентризму. Появлялась на сцене в вечернем платье, с подкрашенными ярко-рыжими волосами, играя гостеприимную хозяйку, пригласившую гостей-зрителей. Чтобы им было интересно, рассказывала анекдотические истории, главным образом бытового содержания. Остроумно отвечала на реплики, поступавшие из зала. Создавалось впечатление, что эти разговоры ведутся экспромтом, хотя на самом деле они готовились заранее. Представляя артистов, Марадудина характеризовала их преимущественно с бытовой точки зрения.

Эта актриса очень дружила с Аркадием Аверченко (их дружба продолжится до конца его жизни). После представления она подсаживалась к писателю за столик и рассказывала забавные истории об общих знакомых. Одну из них записал Корней Чуковский в одном из модных игорных домов. Марадудина носила красивое кольцо с самоцветом, который называла сапфиром, а Куприн настаивал на том, что это желтый топаз. Они поспорили. Условия пари были закреплены в специальном документе, надиктованном Куприным Чуковскому: «Пари между А. И. Куприным и М. С. Марадудиной. Он, Куприн, утверждает, что камень, который она, М. С. Марадудина, носит на пальце, – желтый топаз. Она же в дерзостном и яростном ослеплении утверждает, что камень этот – желтый сапфир. Выигравший требует с проигравшей стороны все, что хочет». Ниже – рукой Куприна: «Сие моей подписью удостоверяю. А. Куприн». Экспертиза установила, что камень – действительно топаз. Как именно проигравшая выполнила условия пари, история умалчивает.

Мария Марадудина была добрым другом Аверченко, а ведущей актрисой «Летучей мыши» Еленой Маршевой он некоторое время был увлечен (или она им). Он хранил ее портрет с достаточно интимной дарственной надписью: «Любимому, остроумцу, радующему душу и ухо, очаровательному мужчине, вкусно и волнующе пахнущему, радующему тело!» [40]40

1РГАЛИ. Ф. 32. Оп. 1.Д. 236. Л. 6.

[Закрыть]

Маршева была замужем за племянником Саввы Морозова. Современники восхищались талантом этой актрисы: «У Маршевой – выразительный танец. Она то представляет севрскую статуэтку со старинных часов, то первая в сюжете синих Пьеро, одном из счастливых номеров „Мыши“, где столько увлекательной легкости, пленительной выдумки и веселой игры. Она же героиня „Похищения Европы“ – оживленного осколка античной вазы, она же негритенок» (Эфрос Н. Театр «Летучая мышь» Н. Ф. Балиева. 1908–1918. М., 1918).

После октября 1917 года Елена Маршева прошла тот же путь, что и Аверченко: бежала в Ростов-на-Дону, Харьков, Крым, а затем за границу.

Дружба с артистами и хорошее знакомство с законами сценического искусства позволили Аверченко и его сатириконцам устраивать собственные костюмированные балы! Начиная с 1909 года они арендовали для этой цели зал Дворянского собрания. В оформлении праздничного интерьера участвовали все художники «Сатирикона». Вместе с Аверченко они придумали развесить огромных картонных паяцев, от которых к публике спускались веревочки. Танцующие непрерывно дергали за них и создавалось впечатление всеобщей беспрерывной пляски. Сатириконские балы, по словам очевидца, «по уморительному убранству, занятным выдумкам мало уступали знаменитым парижским балам „Кам-з-ар“» (Хохлов Е. А. «Сатирикон» и сатириконцы // Русские новости. 1950. № 257).

Корнфельд вспоминал: «Бал „Сатирикона“ был событием, которое на следующий день подробно описывали все газеты. Все наши художники и наши друзья – артисты-комики всех петербургских театров приняли деятельное участие в декорации танцевального зала, в приеме гостей и художественно-артистической программе. Гвоздем нашей программы была постановка нового балета: „Карнавал“ Шумана в постановке знаменитого балетмейстера Михаила Фокина, в оригинальных костюмах и декорациях Бакста и в исполнении артистов императорского балета, причем Арлекином был сам Фокин, Коломбиной – очаровательная Тамара Карсавина, а роль Пьеро (этому трудно поверить!) согласился взять на себя Мейерхольд (это было единственным в его жизни выступлением в балете)» (Корнфельд М. Г. Воспоминания).

Несколько иначе об этом же событии вспоминал художник Анненков: «Роль Пьеро <…> должна была остаться драматической, пантомимной, а не балетной, и <…> решили обратиться к Мейерхольду. Мейерхрльд <…> с удовольствием принял предложение». Сотрудничество с будущим великим режиссером не помешало, однако, Аверченко в 1910 году раскритиковать его спектакль «Шут Тантрис»: «…действующие лица все глупеют, дичают и поступки их постепенно лишаются простой здравой человеческой логики и смысла» («Шут Тантрис»).

Актерская среда быстро «засосала» редактора «Сатирикона». Он чувствовал себя за кулисами как рыба в воде и посвятил здешним нравам немало произведений («Преступление актрисы Марыськиной», «Подмостки», «Мой первый дебют»).

Аркадий Тимофеевич выделял три симптома заболевания сценой: исчезновение растительности на лице, маниакальное стремление к сманиванию чужих жен и бредовую склонность брать у окружающих деньги без отдачи. Самому ему не было свойственно лишь последнее.

В биографии Аверченко можно выделить две стадии театральной «болезни»: первая – публичные выступления с чтением своих рассказов, вторая – участие в постановках по собственным пьесам в качестве актера (этим пришлось заниматься в эмиграции).

О публичных выступлениях Аркадия Аверченко (например, в Большом зале Благородного собрания, в московском литературно-художественном кружке) сохранились многочисленные отзывы. Большинство из них – негативные. Они свидетельствуют о том, что писатель читал свои рассказы тихо и невыразительно, явный дефект речи мешал восприятию, не удавались ему и речевые имитации (например, еврейский акцент). Неприятие у публики иногда вызывал и внешний вид Аверченко. Коллеги писателя (например, Зозуля) считали, что он заразился от актеров дурновкусием в одежде: «…они (актеры. – В. М.) узнали его слабую сторону и пользовались ею вовсю. Аверченко – очень неглупый и жизненно опытный человек – поддавался лести, как подвыпивший купчик. Правда, надо было знать, как льстить ему <…> Он расцветал, когда ему говорили, что он удивительно ловко носит фрак (а фрак сидел на нем не так уж грациозно), что у него вкус к материям, костюмам, обуви, что он понимает толк в яствах, в винах, в светской жизни, в великосветских порядках… Тут он „таял“ от удовольствия. Ему, севастопольскому мещанину, получившему „великосветское образование“ в дешевых кабачках <…> – ему это льстило» (Зозуля Е. Д. Сатириконцы).

Обратим внимание на описание внешнего вида писателя образца 1914 года: «Когда глядишь из зрительного зала на сцену, на г. Аверченко, одетого в модный фрак с огромной розой в лацкане и в ажурных носках, то кажется, что перед глазами „душка“ опереточный тенор». Или другой отзыв того же времени: «Бинокль позволил мне разглядеть Аверченко и навсегда запомнить его <…> На нем была визитка, брюки в полоску, лаковые башмаки, серые гетры» (Поляновский М. А. Аверченко в советском телевидении).

Многие вспоминают, что в петлице всегда был цветок (это подтверждают и фотографии).

Выступления Аверченко иногда проваливались. Об одном таком случае вспоминал И. И. Шнейдер, помощник известного импресарио В. Н. Афанасьева:

«Летом 1915 года в Пятигорске после вечера юмора Аркадия Аверченко мы сидели с ним и Афанасьевым в ресторане пятигорского вокзала. Аверченко был мрачен. Две бутылки белого вина были выпиты. Разговор не клеился. На вечере Аверченко, как всегда, плохо читал свои полные юмора рассказы…

– Вот Лермонтов, – сказал он, – жил здесь долго, любил, страдал, ссорился, веселился. Здесь и погиб. Но вот не приходило же ему в голову устроить „вечер поэзии Лермонтова“… Шума здесь много, а скучно. Ночь теплая, а душа индевеет… Пойти бы на место дуэли Лермонтова и там застрелиться…» [41]41

РГАЛИ. Ф. 1337 (Коллекция воспоминаний). Оп. 4. Д. 42. Л. 92–93.

[Закрыть]

Но остались и положительные отзывы о выступлениях писателя. Вот один из них, принадлежащий украинскому журналисту Н. Полотаю: «Аверченко вышел на сцену и стал, как всегда, спокойно читать фельетон про одного сахарного спекулянта, а потом про дурака-городового. Публика заливалась смехом. Сам же Аверченко при чтении никогда не смеялся, только озорно поблескивали стекла его пенсне. После одной остроумной фразы раздались аплодисменты. Смеялись и хлопали все, кроме пристава, который жил на нашей улице. Он сидел красный, как рак, сконфуженно крякал и, видимо, пытался что-то сказать. Потом вдруг встал и, нарочито громко стуча сапогами и шашкой, двинулся к выходу. Когда он проходил мимо сцены, Аверченко шутливо скрестил на груди руки, слегка поклонился и, проводив пристава снисходительным взглядом, сказал приглушенно в публику: „Не извольте беспокоиться, их сиятельство изволили торжественно отбыть по естественной полицейской нужде“» (цит. по: Шевелев Э. На перекрестках, или Размышления у могилы Аркадия Тимофеевича Аверченко // Аврора. 1987. № 3).

Возможно, Аверченко-чтец и был плох, но Аверченко-сценарист был популярен и всенародно признан. Когда он входил в зал Литейного театра, вся публика почтительно вставала…

Картина богемно-артистической жизни Петербурга 1910-х годов будет неполной без упоминания клуба-кабаре «Бродячая собака», открытого в ночь с 31 декабря 1911 года на 1 января 1912 года в подвале дома номер 5 на площади Искусств. Как и большинство кабачков-кабаре Западной Европы, российская «Бродячая собака» стала порождением романтических антибуржуазных настроений на буржуазной почве. Петербургская богема искала себе пристанища, где могла бы спастись от окружающих хаоса и дисгармонии. Таким пристанищем и стала знаменитая «Собака», просуществовавшая до 1915 года. В немыслимой тесноте погребка, душного и прокуренного, рождалось совершенно новое ощущение – свободы, тесной братской связанности с другими. Для веселого времяпрепровождения богеме нужны были деньги, ради которых на вечера «Собаки» приглашались богатые люди, далекие от искусства, но желавшие к нему «примазаться». Их в кафе презирали, называли «фармацевтами» [42]42

Александр Вертинский писал по поводу прозвища «фармацевт»: «Статистикой уже доказано, вероятно, что наибольшее количество любителей всякого рода искусств – от поэзии до театра, живописи и музыки – в прежнее время всегда выходило из среды людей, принадлежавших к почтенной профессии фармацевтов. Почему? Не знаю. Может быть, потому, что профессия очень уж скучная и выписывать латинские рецепты микстур и порошков, конечно, менее интересно, чем декламировать стихи Бальмонта или сонеты Петрарки» (Вертинский А. Н. Дорогой длинною… М., 2008).

[Закрыть], но терпели.

В кабаре собирались литераторы разных направлений – и футуристы, и акмеисты: В. Каменский, А. Кручёных, Б. Лившиц, В. Гнедов, В. Маяковский, В. Хлебников, Н. Гумилёв, О. Мандельштам, А. Ахматова, М. Кузмин, С. Городецкий. Граф Алексей Николаевич Толстой являлся одним из соучредителей.

Сатириконцы имели к «Собаке» самое непосредственное отношение. Петр Потёмкин был одним из активных участников мероприятий клуба. Вместе с женой, актрисой «Кривого зеркала» Евгенией Хованской, он часто исполнял в «Собаке» пародийные танцевальные номера. Постоянными посетителями были Радаков (он работал также сценографом и оформлял ширмы для выступлений Маяковского) и Тэффи. Они агитировали Аверченко сходить в «Собаку», но он отнекивался, потому что к этому времени далеко ушел от богемной роли «бродячего пса».

Все же в один из зимних вечеров Аркадий Тимофеевич с верным Ре-Ми, идя по Невскому, решили заглянуть в подвал на площади Искусств. Вход им преградил огромного роста оборванный человек в пенсне, который завопил во всю глотку:

– Фармацевтов не пускаем!!!

– Кого? – переспросил вежливый Ре-Ми.

– Фармацевтов!!! – негодовала загадочная фигура, в которой Аверченко начинал узнавать музыканта Николая Цыбульского по прозвищу «граф Оконтрер». – Фармацевтам нельзя!!! Также не пускаем Регинина и Брешко-Брешковского!!! Вы кто такие?!!

На минуту в душе Аркадия Аверченко проснулся отчаянный севастопольский мальчишка-хулиган и он со всей мочи дал Цыбульскому в ухо. Ре-Ми подключился. Началась драка – настоящее «ледовое побоище». Летели глыбы снега, бросались галошами. Цыбульскому разбили пенсне, от чего он протрезвел и понял свою ошибку.

Заглаживать вину перед Аверченко пришлось «хунд-директору» «Бродячей собаки» Борису Пронину, который просил ходатайствовать за себя Тэффи. «Потом все это уладилось, – вспоминал он, – так как Тэффи была всецело наша, бывала на собраниях, „Собаку“ очень любила; и потом Радаков и Ремизов стали частыми гостями, а Саша Чёрный и Аверченко заходили изредка» (цит. по: Шульц мл. С. С., Склярский В. А. Бродячая собака. СПб., 2003. С. 105).

С этих пор заманить редактора «Сатирикона» в подвал можно было разве что чем-то чрезвычайно экзотическим. Такой «приманкой» были для него футуристы. Однажды писатель получил официальное письмо с эмблемой «Бродячей собаки» (пес, поставивший правую переднюю лапу на античную маску) – его приглашали на вечер футуропоэзии. Среди выступавших Аверченко особенно привлек Василиск Гнедов – один из первых «Председателей земного шара», как его называл наряду с собой Велимир Хлебников. Аркадий Тимофеевич предвкушал веселый вечер.

К одиннадцати часам он спускался по узкой крутой лестнице под навесом, которую освещал красный фонарь. В гардеробной Аверченко встретил сам Борис Пронин. Он со всеми был на «ты»:

– Здравствуй, Аркадий Тимофеевич, – гостеприимно распахнул он объятия. – Как живешь? Что тебя давно не видно? Заходи, наши все собрались.

Пронин четко выдерживал основную концепцию общения в «Собаке» – «все между собой считаются знакомы».

Прежде чем войти в основной зал кабаре, Аверченко задержался у конторки, на которой лежала «Свиная книга». В ней посетители оставляли свои автографы, поэты – экспромты, художники – зарисовки. Эту книгу придумал и принес в подвал Алексей Толстой. На первой странице Аверченко увидел его стихи:

Поздней ночью город спит.

Лишь котам раздолье.

Путник с улицы глядит

В темное подполье…

Аркадий Тимофеевич занял свое место за круглым столом, над которым висела необычная люстра: деревянный круг с тринадцатью свечами на цепях. На этот круг были небрежно наброшены длинная белая перчатка и черная бархатная полумаска.

На эстраде в правом углу зала появился Василиск Гнедов и закричал:

Приползу к вам наглокрикий

Мрака бесного жилец,

Маяковисто великий,

Гнедопупистый и дикий,

Я Крученовасиликий

На все руки молодец.

Аверченко хохотал. «Поэму конца! Поэму конца!» – просил он Гнедова.

Гнедов объявил: «Поэма конца!» и сделал серьезное лицо. Он быстро поднял перед волосами и резко опустил руку вниз, а затем вправо вбок! Что поделаешь: слов в этой поэме не было…

Аркадий Тимофеевич не всегда был в «Собаке» зрителем. 21 ноября 1913 года в качестве русского «короля смеха» он был приглашен конферировать на вечере встречи с французским «королем смеха» – кинокомиком Максом Линдером.

Сколько раз Аверченко видел на киноэкране этого невысокого элегантного человека со щегольскими усиками! Фильмы с его участием – «Макс в опере», «Макс ищет невесту», «Макс идет напролом» – смотрел весь Петербург. И вот теперь он встречает его в «Бродячей собаке»!

Как только Линдер появился на пороге, Аверченко подал знак и публика начала скандировать:

Мама-киндер,

Браво, Линдер!

Браво, Макс!

Так-с!

Аркадий Тимофеевич, провожая гостя к почетному креслу, невольно стал причиной разочарования публики в киногерое. Линдер хотя и носил высокие каблуки, но при росте 1 метр 58 сантиметров рядом с очень высоким Аверченко смотрелся невыразительно.

Аркадий Тимофеевич любил французскую кинокомедию и мечтал о появлении этого жанра в отечественном кинематографе. Мечтали об этом и первые русские кинорежиссеры. Московская фирма «А. А. Ханжонков и К°», выпустившая в 1911 году первый русский «блокбастер» «Оборона Севастополя», в 1912 году заключила с Аверченко и Тэффи договоры о написании сценариев для кинокомедий. Год спустя Аркадию Тимофеевичу довелось самому сниматься в кино. Ханжонков устроил импровизированную охоту в местечке Тосно под Петербургом и пригласил в качестве охотников российских литераторов. Выбор пал на тех из них, кто не умел стрелять и никогда не держал в руках ружья. Аверченко был одним из них. Для съемок заблаговременно были заготовлены полушубки, валенки, ружья и все необходимое для охоты на лосей. Инсценировались картины сговора, привала, стойки, загона, возвращения. Отснятый материал вошел в комедию «Корифеи русской литературы на охоте».

В 1914 году комедию «Блюститель нравственности» по сценарию Аверченко снял Яков Протазанов, впоследствии прославившийся как мастер сатирического кино.

Год спустя Аркадий Тимофеевич заключил договор о сотрудничестве с московским «Товариществом Венгеров и Гардин», имевшим кинопавильон на крыше уже знакомого нам «дома Нирнзее» в Большом Гнездниковском переулке, 10. В этом павильоне были сняты две комедии по сценариям Аверченко – «Без пуговиц» и «Торговый дом по эксплуатации апельсиновых корок», – причем в одной из них он снимался сам. В конце 1916 года Гардин и Венгеров поссорились: первый вышел из товарищества, а второй в 1918 году, успев спасти оборудование и негативы, эмигрировал в Германию. Кто знает, где теперь фильм с участием Аркадия Тимофеевича?

Любовь Аверченко к кинематографу и театру органично сочеталась с увлечением актрисами. Его «театральные романы» обсуждал весь Петербург.

Александра СадовскаяСтрашная штука – женщина, и обращаться с ней нужно, как с ручной гранатой.

А. Аверченко

Сегодня уже невозможно установить, когда и при каких обстоятельствах писатель познакомился с актрисой Александрой Яковлевной Садовской. Не подлежит сомнению одно: в 1912 году их роман был в полном разгаре. Вышедший в том же году сборник рассказов Аверченко «Круги по воде» имел посвящение этой женщине. Это о многом говорит: писатель счел необходимым открыто заявить о своем увлечении, несмотря на то, что его возлюбленная была замужем.

Муж Садовской, Анатолий Левант, некоторое время работал антрепренером Нового драматического театра (улица Офицерская, 39), в труппе которого с 1908 по 1911 год играла его жена. На сцене этого театра и мог увидеть Садовскую Аверченко.

Если условно считать датой начала их романа 1912 год, то ему тогда было 32 года, а ей 24. Несмотря на молодость, Александра Яковлевна многое пережила. Вот что она рассказывала о себе:

«Родилась я в г. Казани в 1888 г. Детство мое прошло в мрачной обстановке скитов. С двух лет я почти не виделась с отцом. Студент Казанского университета, он, по настоянию деда, принужден был бросить занятия и уехать в Петербург в поисках работы. Я была оставлена на попечении бабушки и жила у нее до 14 лет. Приехав в Петербург, я была ошеломлена совсем новым и чуждым миром. Среди знакомых и товарищей отца было много актеров и писателей – земляков-казанцев. Таким образом, я встретилась с Е. Н. Чириковым, автором „Евреев“, Найденовым, автором „Детей Ванюшина“. Жилось нам с отцом трудно. Он едва сводил концы с концами, служа в какой-то меховой фирме и получая грошовое жалованье. Отца, конечно, очень угнетала моя дикость и безграмотность. Он чувствовал себя виноватым передо мной за то, что, сам неверующий, свободный от религиозных предрассудков, он сумел вырваться из своей среды, а меня оставил там. Средств и возможности у него не было, чтобы дать мне образование в гимназии. Но, на мое счастье, моя двоюродная сестра занялась моим воспитанием и кое-как подготовила меня к 5 классу гимназии.

Мне не было еще 17 лет, когда мой отец умер. Через полгода после его смерти я вышла замуж. Муж был доктором и культурным человеком, любившим искусство. Он много мне помогал в моем развитии. Непродолжительные поездки за границу расширили мой кругозор. Посещение музеев и театров Парижа и других европейских городов оставило огромный след и обогащало воображение. И я стала уже по-настоящему готовиться к сцене. В театральную школу я поступить не могла, так как обязательное для этого гимназическое образование мое не было закончено.

Я начала брать уроки сценического искусства у Ев. Пав. Карпова [43]43

Евтихий Павлович Карпов – драматург и режиссер. Занимал пост главного режиссера в театре А. С. Суворина (издателя «Нового времени») в Петербурге: долгое время был управляющим труппой Императорского Александринского театра. Из пьес Карпова наиболее прочно держалась в репертуаре русских театров «Рабочая слободка».

[Закрыть], а позднее и у Ан. Пав. Петровского, у которого была своя студия. И я вместе с его учениками брала уроки пластики, танцев и слушала лекции.

В 1908-м я выступила уже как актриса в театре <…> (на Мойке, бывший театр Яворской), где режиссером был Е. П. Карпов. Первая же роль в пьесе „Их четверо“ <…> обратила на себя внимание театральной общественности. А. Р. Кугель в „Театр и искусстве“ написал хороший отзыв обо мне. И другие журналы и газеты тоже откликнулись доброжелательно <…> Начала я свою артистическую деятельность среди больших мастеров того времени – П. В. Самойлов, Н. Н. Рыбников, Д. А. Александровский, Т. С. Свободин. С пьесой „Их четверо“ меня приглашали на гастроли в провинцию. Мне пришлось играть в Ростове-на-Дону <…> Следующий сезон я служила в Новом драматическом театре. <…>

С 1910 г. по 1923 г. я работала в Павловске в железнодорожном театре. Павловск – это был филиал Александринского театра, где работа шла под руководством А. П. Петровского <…>» («Автобиография А. Я. Садовской»).

Роман Аверченко с Садовской протекал бурно. Вот они, закутавшись в шубы, мчатся вдвоем в «моторе» по Каменноостровскому проспекту в сторону Черной речки. Здесь, на севере столицы, их ждут пиршественный стол и крахмальные скатерти зимнего кафешантана «Вилла Родэ». На самом деле, это никакая не вилла, а обыкновенный ресторан с румынским оркестром, приглашенными знаменитостями артистического мира, коньяком и шампанским. Сколько раз они видели здесь Распутина, Александра Блока. Аверченко, склонившись к Садовской, читает ей стихотворение Блока о «Вилле Родэ»:

Я сидел у окна в переполненном зале.

Где-то пели смычки о любви.

Я послал тебе черную розу в бокале

Золотого, как небо, аи [44]44

Это стихотворение А. А. Блока под названием «В ресторане» (1910) было вызвано встречей поэта с Марией Дмитриевной Нелидовой в ресторане «Вилла Родэ». – Прим. ред.

[Закрыть].

Аверченко у входа встречает сам хозяин – Адольф Родэ – и ведет к столику. С Аркадием Тимофеевичем многие посетители раскланиваются, а Садовскую провожают глазами, ведь у ресторана – дурная репутация. Считается, что дамам бывать здесь неудобно. (Корней Чуковский и первая жена Куприна Мария Карловна Давыдова вспоминали, что в «Вилле Родэ» имелся «первоклассный притон», весьма популярный среди «золотой молодежи».) Как видно, репутация Аверченко служит для Садовской хорошей гарантией.

Их любовная связь быстро переросла и в творческий союз. Весной 1912 года они вместе гастролировали в Одессе, Кишиневе, Киеве, Ростове-на-Дону, Харькове (здесь Аверченко наверняка показывал Садовской места своей юности).

Два года спустя, в мае 1914 года, они вновь едут вместе на гастроли по Волге. Выступают в Рыбинске, Ярославле, Костроме, Нижнем Новгороде, Казани, Симбирске, Самаре, Сызрани, Саратове, Царицыне, Астрахани.

О том, как вел себя Аверченко по отношению к Садовской, оставила воспоминания Тэффи:

«Аверченко был молодой, красивый и приятный и, конечно, немало времени отдавал жизни сердца. Он долго дружил с милой актрисой Z, но, конечно, не был суров и по отношению к другим поклонницам своего таланта. Среди них оказалась очень видная представительница петербургского демимонда, прозванная „Дочерью фараона“, потому что отец ее был городовым, а у нас тогда городовые носили кличку фараонов. Эта „Дочь фараона“ часто бывала за границей, много читала и выровнялась в светскую даму.

Как-то Аверченко сговорился с ней позавтракать. Сказал своей актрисе, что у него очень важный деловой завтрак. И вот как раз, когда он под ручку с „Дочерью фараона“ входил в ресторан, мимо проезжала на извозчике та самая актриса и увидела их.

– Вы говорили, что у вас деловое свидание? Так вот, я видела, с каким деловым человеком вы пошли в ресторан! – укоряла его Z.

– Видели? – невинно спросил Аверченко. – Чего же тут удивительного. Эта дама и есть тот деловой человек, с которым мне очень важно было поговорить. Она ведь… очень известная… это самое… она антрепренерша нескольких театров на юге… то есть в Харькове, в Ростове… и вообще. Уговорил ее поставить мои пьесы.

– Антрепренерша? – оживилась актриса. – Ради Бога, познакомьте меня с ней. Я мечтаю поиграть один сезон в Харькове.

– Ну конечно, с удовольствием. Только она сегодня утром уже уехала…

Актриса очень сожалела.

Месяца через три были именины Аверченко, которые он всегда многолюдно праздновал в ресторане „Вена“. <…> Среди гостей оказалась и „Дочь фараона“. Она поднесла имениннику золотой портсигар с бриллиантовой мухой – ну как же можно было не пригласить такую „поклонницу таланта“.

Но тут произошел неожиданный пассаж. Как только вошла в кабинет актриса Z., так тотчас же и узнала знаменитую антрепренершу всех южных театров. Сейчас же подсела к ней и начала очаровывать. Как выкрутился из этой истории Аверченко, он мне не рассказывал, но, очевидно, „вырвался“ благополучно, или выручил кто-нибудь из друзей» (Тэффи. Мои современники).

Видимо, отношения Аверченко и Садовской не были безоблачными: у него бывали увлечения другими женщинами, иногда он был подвержен переменам настроения. По воспоминаниям Ефима Зозули, однажды Аверченко сказал ему: «Знаете, Зозуля, я не хвастун, но я много хорошего получил от жизни: хлебнул я и славы, знал и знаю женщин, товарищи относятся ко мне прекрасно, денег у меня более, чем достаточно, могу позволить себе все, что хочу… Но, знаете, Зозуля, о чем я мечтаю, как о единственном высшем счастье? О, если бы мне удалось это осуществить! Я был бы счастлив, если б мог построить большую яхту, какое-то судно для океанского плаванья, которое управлялось бы несколькими людьми, и чтобы я был один на этом судне, совершенно один… Верьте, годами не пристал бы к берегу… Серьезно».

Аверченко мог нанять извозчика и часами один колесить по Петербургу, наблюдая его жизнь. Ездил на стрелку Елагина острова любоваться закатом. Мог купить букет фиалок и радоваться, как ребенок, красоте цветов. Иногда на него накатывало мистическое настроение, и тогда квартира наполнялась иконами и запахом ладана…

Роман Аверченко и Садовской был длительным, но все-таки они расстались. Почему? На этот вопрос писатель сам отчасти ответил в рассказе «Бритва в киселе» (1915). Герой его, литератор Ошмянский, – медлительный и ленивый философ, очень напоминающий автора. Его всячески пытается женить на себе драматическая артистка Бронзова, деятельная и инициативная. Он вроде бы ей и не возражает, но ничего и не предпринимает. В конце концов, она кричит: «Помнишь, я при первом знакомстве назвала тебя киселем, а ты меня бритвой. Пожалуй, так оно и есть. Я – бритва, я хотела, чтобы все было по-моему, я мечтала о счастье, я знала, что ты безвольный кисель, и поэтому мое было право – руководить тобой, быть энергичным началом в совместной жизни… Но что же получилось? Бритва входила в кисель, легко разрезывала его, как и всякий кисель, и кисель снова сливался за ее спиной в одну тягучую аморфную массу. Бритва может резать бумагу, дерево, тело, все твердое, все определенное – но киселя разрезать бритва не может! Я чувствую, что я тону в тебе, и поэтому ухожу!»

Наши длительные поиски хоть каких-нибудь дополнительных сведений о Садовской неожиданно привели в Оренбург. Оказалось, что с 1934 года актриса работала в местном драматическом театре имени М. Горького, в музее которого сохранились о ней материалы. Директор музея Мария Николаевна Рябцева сообщила, что Садовская оставила огромный след в жизни театра. О ней и по сей день рассказывают молодым актерам и гордятся ею не менее, чем тем, что в 1952–1953 годах в театре играл Леонид Броневой. (Здесь будущему шефу гестапо из фильма «Семнадцать мгновений весны» предложили сыграть роль молодого Владимира Ульянова в спектакле «Семья».)

– Да, это наша Садовская, – рассказала Мария Николаевна. – Мы совершенно случайно узнали о ее романе с Аверченко. Она конечно же всю жизнь скрывала… Об их связи мы узнали от Олега Евгеньевича Милохина, мать которого – актриса петербургского театра «Фарс» Лидия Ивановна Куровская – в 1914–1917 годах встречалась с Садовской и Аверченко в ресторане «Вилла Родэ». Спустя многие годы Куровская, как и Садовская, оказалась в Оренбурге. Две женщины часто общались и вспоминали Петербург.

Материалы, которые предоставила в наше распоряжение Мария Николаевна, позволили в общих чертах восстановить картину жизни Александры Садовской после революции. Наиболее подробные сведения содержатся в «Автобиографии», которую уже приводили выше и приводим далее в незначительном сокращении:

«Там (в Павловском театре. – В. М.) я работала до революции, а с приходом советской власти я оставалась во главе этого дела и одновременно я работала как заведующая художественной частью при детскосельском [45]45

Детское Село (с 1918 года) – бывшее Царское Село; с 1937 года – город Пушкин.

[Закрыть]политпросвете, куда меня направила на работу М. Ф. Андреева, кот<орая> в то время возглавляла зрелищные предприятия Петрограда. Кроме того, с 1918 до 1921 г. очень часто была в культурно-просветительных поездках по Сев<еро>-Западному Краю <…> В 1920 г., обслуживая военные части Сибирского полка около Витебска, мне выпало большое счастье встретиться с Михаилом Ивановичем Калининым. Перед нашими концертными выступлениями проводились митинги, которые вел Михаил Иванович. Его простота, чудесное товарищеское отношение к нам, актерам, надолго остались в моей памяти.

С 1923 г. я уехала из Ленинграда на периферию и работала во многих городах и не всегда стремилась в крупные центры. Я была в Пскове, Саратове, Астрахани, Уфе, Челябинске, Ашхабаде, Иваново-Вознесенске, Оренбурге, Кузнецке, Рыбинске, Муроме, Вятке, Чебоксарах, Саранске и опять Оренбурге (ныне Чкалове), где я уже работаю 11-й год и где меня избрали депутатом Горсовета. Мне приходилось очень много обслуживать заводов и фабрик в районе Горький, Ярославль и Рыбинск. Во всех сезонах я занимала ведущее положение героини» (1945 год).

В годы Великой Отечественной войны актриса тоже была в строю. Вот что писал о ней оренбургский корреспондент А. Анастасьев в статье «Александра Садовская», опубликованной в 1945 году в местной газете (к сожалению, название не указано) в рубрике «Знатные люди Южного Урала»:

«В трудный сорок второй год в Чкаловском театре имени Горького шла пьеса „Русские люди“. Спектакль был далек от совершенства, но среди позабытых образов до сих пор живет Мария Николаевна Харитонова – скромная, по-русски отважная женщина. Сколько тоски и страдания было в ее глазах, когда она смотрела на предателя-мужа, какую внутреннюю силу излучала она в момент отравления гестаповского офицера!