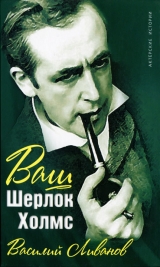

Текст книги "Ваш Шерлок Холмс"

Автор книги: Василий Ливанов

Жанры:

Современная проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)

Пастернак приступил к написанию романа в 1946 году, в период полного обожествления личности Сталина, и образ «сводного брата» главного героя был им, безусловно, тщательно продуман. Знакомя опытного литератора Спасского с главами романа, включающими первое появление Евграфа – Грани, автор, очевидно, хотел проверить правильность выбранного им приема для существования этого Живаго в общем повествовании, не слишком уточняющего эту фигуру, но обязательно «интригующую» и «характерную для времени».

Спасский удостоверил, что это удалось. Итак, в романе утверждался еще один Живаго, ровесник века, чекист, исполняющий роль ангела-хранителя главного героя романа. Но функции спасителя, приданные автором Евграфу, выходят далеко за рамки родственных отношений с Юрием Живаго. По замыслу Пастернака – и этот замысел вряд ли оспорим – чекисту Живаго предназначается защищать и весь роман, и, конечно, его автора.

В контексте того времени и личной биографии члена Союза писателей Бориса Пастернака это особенно понятно. Есть безусловное сходство в истории взаимоотношений Б. Пастернака и М. Булгакова с властью, со Сталиным.

Обоим Сталин, неожиданно для них, звонил по телефону. Оба проявили растерянность. Оба хотели возобновить разговор – и одинаково безрезультатно. Оба надолго лишались возможности публиковать свои произведения, оба находились под угрозой ареста и т. д.

Булгаков, доведенный до отчаяния, решил защищать свое право полноценно работать и свои уже написанные произведения, задумав в 1936 году и через три года закончив пьесу «Батум», воспевающую Сталина.

В этом явном восхвалении Сталина «неуправляемым» Булгаковым «лучший друг писателей» верно усмотрел не верноподданническую угодливость автора, а некий замаскированный «бунт» под маской покорности.

Пьеса «Батум» выглядела абсолютно чужеродной, фальшивой в ряду всего созданного Булгаковым. Нет, не этой вызывающей уступки добивался Сталин от писателя, а полной покаянной покорности, так сказать, органического перерождения.

Пастернак тоже искал способа защититься. Но сделал это замаскированно льстиво, тонко, артистично и, да простит меня Борис Леонидович, трусливо. Ко времени окончания романа Сталин был уже стар. Половина мира пела славу победительному генералиссимусу, в освобожденной Европе воздвигались гигантские монументы «вождя всего прогрессивного человечества».

О себе Сталин говорил в третьем лице: «Сталин считает…»

Он не нуждается теперь в верноподданнических восхвалениях какого-то «небожителя».

А по стране по велению «лучшего друга чекистов» катилась волна новых репрессий. И если вождь вот-вот навсегда уйдет со сцены – исполнители его воли останутся.

Скорого разоблачения «культа личности» никто не предполагал, вплоть до свершившегося факта – навсегда памятного выступления Хрущева.

В этих обстоятельствах уповать можно было только на милость таких, как Евграф Живаго.

Вот голодный Юрий Живаго внезапно заболевает тифом, его, обессиленного, подбирают на московской улице, привозят домой умирающим. Но о, чудо! Он не умер – выздоравливает.

Читаем Пастернака:

«Жена кормила его белым хлебом с маслом и поила чаем с сахаром, давала кофе. Он забыл, что этого не может теперь быть, и радовался вкусной пище, как поэзии и сказке».

Пастернак не позволяет своему герою задуматься: откуда у его сводного брата такое изобилие продуктов в умирающей с голоду Москве – ведь такой интерес вполне естественен для любого человека, тем более в положении Юрия, но не в интересах автора ставить точки над «и».

Не интересуется доктор и происхождением точной информации о том, что ждать гражданам типа Юрия Живаго от советской власти в ближайшем будущем, – это тоже странно. Но по воле автора Юрия Живаго вполне должны удовлетворять уверения его жены, что «он тебя обожает, тобой зачитывается. Он из-под земли такие вещи достает! Рис, изюм, сахарин такой чудный, загадочный. По-моему, у него какой-то роман с властями».

Любой читатель мог бы объяснить Юрочке Живаго, чем занят его сводный брат и откуда у него продукты и точная информация о будущих действиях революционных властей, а точнее – ЧК.

Так, заручившись противоестественным неведением своих героев, автор сам затевает «роман с властями».

Юрий Живаго когда-то вылечил человека, оказавшегося важным государственным деятелем. И при необходимости, так сказать, в счет докторского гонорара, пользуется его услугами. В «Собачьем сердце» Булгакова есть персонаж, вылеченный профессором Преображенским от дурной болезни. Причем этот персонаж является сослуживцем Евграфа Живаго.

И не будет натяжкой предположить, что лет эдак через десять [13]13

Действие «Собачьего сердца» происходит в 1931 г.

[Закрыть]после смерти доктора Живаго его сводный брат, тоскующий по благотворительности (а в отношении к доктору Евграф только этим и занимается в романе Пастернака), явится с услугами взамен гонорара (подмеченное Пастернаком обыкновение советских государственных деятелей) к булгаковскому доктору, профессору Преображенскому, когда-то излечившему Евграфа от дурной болезни (почему нет?).

Так вот булгаковский «евграф» принес профессору донос на него и желает спасти от ареста. У Булгакова происходит такой разговор:

«– Вы позволите мне это оставить у себя? – спросил Филипп Филиппович (Преображенский. – В. Л.), покрываясь пятнами. – Или, виноват, может быть, это вам нужно, чтобы дать законный ход делу?

– Извините, профессор, – очень обиделся пациент и раздул ноздри, – вы действительно очень уж подозрительно смотрите на нас. Я… – И тут он стал раздуваться, как индийский петух».

Живаго не покрывался пятнами, подобно своему булгаковскому коллеге. Интересно, покрывался ли пятнами сам Пастернак, продолжая живописать о благородстве и бескорыстной доброте своего «загадочного» Грани? Продолжим читать Пастернака:

«Он тут же, не пройдя и ста шагов по улице, наткнулся на шедшего во встречном направлении сводного брата Евграфа Живаго. Юрий Андреевич не видел его больше трех лет и ничего не знал о нем. Оказалось, Евграф случайно в Москве, куда приехал совсем недавно. По обыкновению, он свалился как с неба и был недоступен расспросам, от которых отделывался молчаливыми улыбочками и шуточками. Зато с места в карьер, минуя мелкие бытовые частности, он по двум-трем заданным Юрию Андреевичу вопросам проник во все печали и неурядицы и тут же, на узких поворотах кривого переулка в толкотне обгоняющих их и идущих навстречу пешеходов составил практический план, как помочь брату и спасти его. Пропажа Юрия Андреевича и пребывание в скрытности было мыслью Евграфа, его изобретением.

Он снял Юрию Андреевичу комнату в переулке, тогда еще носившем название Камергерского, рядом с Художественным театром. Он снабдил его деньгами, начал хлопотать о приеме доктора на хорошую службу, открывающую простор научной деятельности, куда-нибудь в больницу. Он всячески покровительствовал брату во всех житейских отношениях. Наконец, он дал брату слово, что с неустойчивым положением его семьи в Париже так или иначе будет покончено. Либо Юрий Андреевич приедет к ним, либо они сами к нему приедут. За все эти дела Евграф обещался взяться сам и все устроить. Поддержка брата окрыляла Юрия Андреевича. Как всегда бывало и раньше, загадка его могущества оставалась неразъясненною. Юрий Андреевич не пробовал проникнуть в эту тайну».

И «внезапное» появление Евграфа, и все его действия, ухватки и разнообразные возможности не требуют комментария. Как и авторская «тайна».

Потом Евграф так же внезапно появится у гроба главного героя, организует его похороны и расспросит, точнее, допросит, главную героиню – Лару.

Потом «Лариса Федоровна провела несколько дней в Камергерском. Разбор бумаг, о котором была речь с Евграфом Андреевичем, был начат с ее участием, но не доведен до конца. Состоялся и ее разговор с Евграфом Андреевичем, о котором она его просила. Он узнал от нее что-то важное.

Однажды Лариса Федоровна ушла из дому и больше не возвращалась. Видимо, ее арестовали в те дни на улице, и она умерла или пропала неизвестно где, забытая под каким-нибудь безымянным номером из впоследствии запропавших списков, в одном из неисчислимых общих женских концлагерей севера».

Правда требовала ясно сказать, что Лара арестована Евграфом. Но не ждите этой правды от Пастернака. Эта однозначная правда могла не понравиться Евграфу реальному. Поэтому снова «загадка»: «не возвращалась», «или пропала неизвестно где». Ведь автор «и не пробовал проникнуть в эту тайну».

Зато к концу романа Евграф Андреевич достигает вершин благородства и человеколюбия. К окончанию войны, будучи в чине генерал-майора, Живаго удочеряет внебрачного ребенка Юры и Лары.

И вот какую участь он готовит осчастливленной им бедной девушке:

«Я тебя, говорит, так не оставлю. Тут еще надо будет кое-что выяснить, разные подробности. А то, говорит, чего доброго, я еще в дядья к тебе запишусь, произведу тебя в генеральские племянницы. И в обучение отдам в вуз, в какой захочешь. Ей-богу, правда».

Не составит большого труда рассекретить «загадочную» фигуру Евграфа Живаго, чтобы «тайна» его перестала быть «неразъясненною».

Читатель расстается с Евграфом Живаго, когда тот, дослужившись до чина генерал-майора (а это по тем временам высокий чин НКВД), командует, судя по фронтовой обстановке, в небезызвестном СМЕРШе. Уж не Евграф ли Андреевич отдавал приказ об аресте «врага народа» артиллерийского капитана Солженицына?

Ведь служебный путь «сводного брата» вплоть до генеральского чина прослеживается во времени, заключенном в романе, от ЧК через ОГПУ – НКВД – МГБ.

Справедливости ради следует сказать, что среди чекистов встречается немало честных и смелых людей, пытавшихся сопротивляться бесчеловечным методам режима, но хорошо известно, что таких сталинская мясорубка перемалывала с особой жестокостью. Известно также, какие личные и служебные качества проявили чекисты, которые сумели уцелеть при замене Менжинского на Ягоду, Ягоды на Ежова, а Ежова на Берию.

А пастернаковский Евграф Живаго именно из таких – бериевский генерал.

Думаю, что этот расчетливо предназначенный в литературные защитники и обряженный поэтом в бумажный веночек добродетельных побуждений реальный генерал Живаго был расстрелян задолго до присуждения Пастернаку Нобелевской премии, а то бы он всласть посмеялся, слушая сегодня петушиные крики поэта А. Вознесенского: «Духовной альтернативой тирании стал Пастернак. XX век выбрал его для решения известного русского противостояния – Поэт и Царь» и т. д. и т. п.

Предваряя роман, Пастернак писал: «Этот герой (Юрий Живаго. – B. Л.) должен будет представлять нечто среднее между мной, Блоком, Есениным и Маяковским».

Но разве милостями и благотворительностью лубянских «евграфов» жили названные поэты, да и сам Пастернак, совершивший такой постыдный сговор со своей совестью?

Шел 1957 год.

Помню, как по возвращении из Переделкина от Пастернака мама почему-то шепотом сообщила мне:

– Борис Леонидович сказал, что этот роман («Доктор Живаго». – В. Л.) дороже ему его физической жизни. Какой ужас!..

Лицо у нее было перепуганное, страдающее.

Дремучее невежество Хрущева в вопросах искусства было уже хорошо известно. Вокруг освободителя народа от «культа личности» Сталина уже роилась компания всяческих проходимцев, старающихся нагреть руки на новой конъюнктуре. Кем-то из этой компании роман Пастернака был представлен Хрущеву как «нож в спину» его гуманистической политике. При болезненном, измордованном Сталиным самолюбии его бывшего соратника этого оказалось вполне достаточно. Хрущев – что для него естественно – романа сам не читал. Да и зачем? «Верные люди» вовремя дали «сигнал», и – размахнись, рука, раззудись, плечо!

Любителя народных пословиц и поговорок теперь могло остановить только уничтожение обидчика.

Все это понимали близкие друзья Бориса Леонидовича, но их усилия отвести от Пастернака удар пропали даром.

Не могу не сказать еще об одном обстоятельстве, прямо связанном с характером Бориса Леонидовича.

Отказ от Нобелевской премии в смысле психологическом, глубоко личном – это, в сущности, та же история со злополучным архитектором. Став лауреатом Нобелевской премии, Борис Леонидович к своим восхвалителям вне родины уже не чувствовал живого интереса. Его душевные силы сосредоточились на желании скорейшего признания на его родине. Он возжаждал чудесного обращения в свою веру прежде всего тех, кого – и он это знал – можно было заставить «обольститься» Пастернаком только по постановлению партии и правительства. Но чем страшнее была травля, тем больше его душа жаждала чуда признания от никогда не уважаемых им и не ценимых им людей.

Я весь мир заставил плакать

Над красой земли моей.

Так неужели, в конце концов, и эти «межеумки» не заплачут? Без этой «победы» он не мог чувствовать себя счастливым.

В одно из воскресений снежной зимы 58-го года мы, Ливановы, приехали в Переделкино. Я готовился к первой своей роли в кино и отращивал усы.

Мы шли по дорожке между высоких сугробов. Светило зимнее яркое и холодное солнце.

Борис Леонидович встречал нас, стоя на обледенелом крыльце. На нем была старая меховая безрукавка, у ног крутились две лохматые собаки.

– Вася! Боже мой, это теперь никакой не Дэвид Копперфилд, а какой-то князь Трубецкой!

В этот день Пастернак читал нам «Вакханалию». В середине чтения жена Пастернака Зинаида Николаевна резко поднялась и вышла из комнаты.

– Ну Зи-ина! – загудел ей вслед Борис Леонидович. – Это же не имеет отношения, это же стихи!

Больше мне не суждено было увидеть Пастернака.

Юмор Бориса Ливанова

Шутки, остроумные замечания и определения моего отца, Бориса Николаевича Ливанова, прославленного артиста и режиссера Московского Художественного академического театра, моментально становились достоянием городского фольклора. Благодаря своей афористичности со временем некоторые утрачивали авторство, воспринимались как народные.

В последнее время объявились пошляки, охочие приписывать Борису Ливанову остроты, которые он никогда не произносил, в ситуациях, в которых никогда не бывал.

Поэтому-то я и решил, дорогие читатели, познакомить вас с подлинно ливановским юмором.

Старый знакомый Ливанова при встрече:

– Борис, посмотри, какую дурацкую, уродливую трость мне подарили!

– Ты так думаешь? А по-моему, она тебе очень к лицу.

Один драматург принес Ливанову свою пьесу о Курчатове.

Борис Николаевич прочел пьесу и, встретившись с автором, сделал ему ряд конкретных замечаний и предложений по доработке, без которой, по мнению Ливанова, пьеса была не готова для сценического воплощения. Тем более что драматург хотел, чтобы Ливанов пьесу ставил и сам играл роль Курчатова.

Вместо продолжения работы драматург отправил свое произведение на закрытый конкурс Министерства культуры, где получил первую премию.

После этого позвонил Ливанову:

– Борис Николаевич, вы будете ставить мою пьесу?

– А вы ее доработали?

– Нет. А вы разве не знаете мнение Министерства культуры?

– Знаю, – ответил Ливанов. – Но я могу поставить пьесу, а мнение я поставить не могу.

Ливанов требует от актера, чтобы тот точно выполнил его режиссерское задание. Актер пробует раз, другой, третий.

– Борис Николаевич, я не могу это сыграть. Я еще молодой актер. Мне 28 лет.

– В твоем возрасте лошади уже дохнут!

Идет генеральный прогон спектакля «Егор Булычев», актеры в гриме и костюмах. Внезапно Настасья Платоновна Зуева, исполняющая роль Знахарки, прерывает сцену, подходит к рампе и спрашивает, обращаясь к Ливанову-режиссеру, в темный зрительный зал:

– Боречка, я забыла, какая у меня здесь «сверхзадача»?

– Какая «сверхзадача», Настя! – простонал в ответ Ливанов. – Билеты уже продают!!!

Театральный критик, выступая на юбилее артиста Юрия Леонидова, называл его роли «полотнами».

– Когда наш юбиляр создавал это полотно… А в этом сотворенном им полотне… – И т. д.

После выступления критика Ливанов сказал юбиляру:

– Юра, я думал, что ты – артист. А ты, оказывается, полотняный завод.

Один молодой актер на гастролях театра отмечал свой день рождения, который завершился пьяным дебошем в гостинице, где проживала труппа.

На следующий день почтенный мхатовец старец М. Кедров выговаривал провинившемуся:

– Не понимаю, зачем надо было пить водку? Ведь можно было отметить свой день рождения лимонадом.

– Ну, тогда это был бы твой день рождения! – заметил Ливанов.

После войны Алла Тарасова, прославившаяся в роли Анны Карениной, оставила своего мужа И.М. Москвина и стала женой героического летного генерала Пронина. Пронин был крепыш среднего роста, очень широкоплечий, почти квадратный, с ничем не примечательными чертами лица.

Стареющий Москвин воспринял уход жены болезненно, в театре ему сопереживали. Тарасовой, очевидно, хотелось найти какое-то достойное оправдание своему поступку.

– Борис, – обратилась она к Ливанову, – правда, Пронин – это вылитый Вронский?

– Алла, перечитай «Анну Каренину», – посоветовал Борис Николаевич.

Растолстевшему приятелю-художнику:

– У тебя портрет совсем за раму вышел.

«Актеров нельзя допускать в судебные заседатели. Они по любому поводу могут вынести только один приговор: кровавая смертная казнь. На Шекспире воспитаны».

Во время гастролей в Киеве три администратора – один мхатовский и двое местных – затеяли концерты с участием молодых актеров. Два концерта до спектакля и один после. И так целую неделю. Молодые актеры радовались: подработаем. И трудились из последних сил. Когда конвейер концертов остановился, администраторы получили солидные денежные премии, актеры – ничего. В театре разбушевался стихийный митинг.

Обманутые актеры ринулись за правдой к Ливанову, одному из руководителей театра.

– Борис Николаевич, вы слышали, что произошло?

– Слышал. Все правильно.

– Как? Почему?

– Потому что премии получают доярки, а не коровы.

…– Рожденный ползать – летать не может.

– Летать рожденный – заползать может.

…– Оптимизм – это недостаточная осведомленность.

Заседание руководства театра. Ливанов, войдя в комнату, обращается к Станицыну, сидящему в кресле:

– Пересядь, пожалуйста, здесь обычно сижу я.

– Борис, какая разница. Вон свободное кресло.

– Нет, здесь у каждого льва своя тумба.

В последние годы во МХАТе «старики» между собой почти не разговаривали. Бывало, сидят в антракте в закулисном фойе театра, в гримах и костюмах, молчат и думают каждый о своем.

И вдруг один из «стариков», ни к кому персонально не обращаясь, начинает рассуждать вслух:

– Ну чего у меня нет? Я – народный артист Советского Союза, член партии… орденоносец… Постоянно занят в репертуаре. Чего у меня еще нет? У меня прекрасная пятикомнатная квартира в центре… дача, очень хорошая… Две государственных премии… Да… я еще и режиссер… у меня есть свой театр, я там художественный руководитель… меня на казенной машине возят… а еще у меня есть своя машина… «Волга»… На здоровье, тьфу-тьфу, не жалуюсь. Ну, чего у меня еще нет?

В повисшей тишине раздается голос Бориса Николаевича:

– Совести у тебя нет.

Борис Николаевич Ливанов.

Борис Ливанов. Шаржированный автопортрет.

Алла Тарасова. Рисунок Б. Ливанова.

Михаил Кедров. Рисунок Б. Ливанова.

В конце сороковых годов, в период борьбы с «космополитизмом», театр захлестнула мутная волна конъюнктурных пьес-однодневок. Не миновала эта беда и МХАТ.

Актеры пытались, как могли, «дорабатывать» скороспелые пьесы, сами исправляли тексты своих ролей, пытаясь внести в них ноты правдоподобия и человечности. Меняли названия, чтобы они не звучали как агитлозунги.

В те поры директором театра была Алла Константиновна Тарасова.

Однажды на художественном совете придумывали новое название очередной пьесы.

Алла Тарасова предложила:

– «Под алым стягом».

– Мне нравится, – сказал Ливанов. – Но маленькая поправка: «Под стягом Аллы».

Жизнь состоит из подготовки к ней.

А я волосы отпустил. Совсем!

Очень худощавому актеру:

– У тебя не телосложение, а теловычитание.

В театре:

– Борис Николаевич, вас просят зайти в художественную часть.

– Как это художественное целое может зайти в художественную часть?

Труппа Саратовского драмтеатра встречает гостей-мхатовцев.

– Борис Николаевич, а у нас есть актер Ливанов – ваш однофамилец.

– Замечательно! В каждом театре должен быть свой Ливанов!

Любуясь природой:

– Так красиво, что даже грустно!

Перед выпуском спектакля:

– Все в театре волнуются. Но по-разному. Я потому, что не уверен в своем успехе, а некоторые товарищи потому, что не уверены в моем провале.

«Молодость, как таковая, интересна только в телятине».

Врач, выписывая Бориса Николаевича из больницы после инфаркта:

– Ну вот, мы вернули вам все ваши достоинства.

– Верните мне мои недостатки!

В доме Ливановых часто собиралось дружеское застолье. Отец и мама всегда сидели напротив друг друга в торцах длинного стола. Кто-то из друзей поинтересовался, почему они сидят именно так.

– Чтобы избежать рукопашной, – ответил Борис Николаевич.

Когда родилась первая внучка:

– Ну вот, я впал в дедство.

Когда исполнилось 66 лет:

– Я эту дату воспринимаю так: 33 с фасада и 33 с тыла.

Присвоение знаменитых имен различным театрам сделалось почти обязательным. Коллегии Министерства культуры Е. А. Фурцева объявила, что в «высших инстанциях» принято решение присвоить Камерному театру имя А. С. Пушкина.

Естественно, члены коллегии поинтересовались: почему?

– Как вы не понимаете, товарищи? – укорила министр культуры. – Театр находится недалеко от памятника Пушкину. На бульваре.

– Ну, тогда, – подал реплику Ливанов, – его лучше назвать Бульварный театр.

Во время пребывания театра в Нью-Йорке знаменитый актер и педагог Ли Страссберг, знаток системы Станиславского, попросил Бориса Николаевича дать пресс-конференцию. Студию Страссберга заполнили не только журналисты, но актеры, писатели, режиссеры. Один из первых вопросов:

– Такой художник, как вы, должен верить в Бога. Что вы на это ответите?

– Говорить об этом не будем, – последовал ответ. – Вы, американцы, и Христа любите из-за его мировой популярности.

Зал разразился овацией.

Однажды, выступая в Министерстве культуры перед членами коллегии, среди которых был и Ливанов, министр Фурцева развивала свою любимую идею об организации повсюду, где только возможно, «художественной самодеятельности», и договорилась до того, что, по ее мнению, «самодеятельность должна скоро вытеснить профессиональное искусство».

– Борис Николаевич, – прервав речь, обратилась она к Ливанову. – Я вижу, вы что-то рисуете в блокноте и меня не слушаете? Вы что, со мной не согласны?

– Я слушаю, – ответил Ливанов. – Вы радуетесь тому, что профессиональное искусство скоро исчезнет, а я – профессионал. Вот вы бы, Екатерина Алексеевна, стали пользоваться услугами самодеятельного гинеколога?

Обсуждение закончилось гомерическим хохотом всех присутствующих.

Образованием ума не заменишь.

При переполненном зале во Всероссийском театральном обществе показывали новый фильм американского режиссера С. Крамера «На берегу». На экране разворачивается трагедия гибели человечества в атомной войне.

По окончании фильма потрясенные зрители в немом молчании потянулись из зала. Кто-то шепотом спросил Бориса Николаевича:

– Правда, страшно?

– Нет, – громко ответил Ливанов, любимый ученик Станиславского. – Я понял: бац! – и – здрасте, Константин Сергеевич!