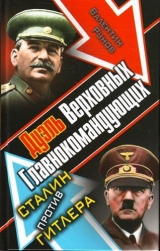

Текст книги "Дуэль Верховных Главнокомандующих. Сталин против Гитлера"

Автор книги: Валентин Рунов

Жанры:

История

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

«Внезапное» нападение

Вто же время не выдерживает критики и миф о том, что нападение Германии на СССР было полной неожиданностью для советского руководства.

О внезапном нападении фашистской Германии на СССР 22 июня 1941 года написано во всех советских энциклопедиях и учебниках, в это почти полвека свято верил каждый советский человек. В конце 80-х и начале 90-х годов в печатных органах начали появляться публикации различных авторов о том, что агрессия Германии вовсе не была внезапной для Советского Союза, а стала частью антинародной политики сталинского режима. Только немногие исследователи рассматривали события 22 июня 1941 года не как преступную деятельность или головотяпство советского руководства, а как результат сложной военно-политической игры между А. Гитлером и И. В. Сталиным. Еще позже появились работы, в которых внезапность (неожиданность) рассматривается с позиций военного искусства, как следствие конкретно проводившейся работы на уровне генеральных штабов, командующих, командиров, их штабов и войск.

В 2001 году вышла в свет книга доктора военных наук генерала армии В. Н. Лобова «Военная хитрость», в которой достижение внезапности рассматривается как высшее проявление военной хитрости и действенное средство достижения победы над врагом. В предисловии, ссылаясь на высказывание древних полководцев, он, в частности, пишет: «Хитрость в войне всегда расценивалась как рациональный и необходимый вид деятельности, так как она выступала как коэффициент силы, т. е. увеличивала силу или мощь удачливого хитреца. Отказ от использования хитрости в войне подрывал собственную силу. Поэтому, когда все остальные элементы силы в войне были равны, хитрость позволяла экономичнее использовать свои возможности, достигая более быстрой победы с наименьшими затратами и жертвами. В случае неравенства соперников хитрость помогала более слабой стороне компенсировать количественное или другое отставание…

Выдающиеся полководцы (как и государственные деятели. – Авт.) побеждали, потому что при прочих равных условиях превосходили противника в гибкости ума и твердости воли, творчески использовали принципы военного искусства, умножая их эффективность в данной конкретной обстановке. По мере возможности они заставляли работать на себя даже неблагоприятные факторы, навязывали врагу свой план действий, наносили по нему внезапные удары с самой неожиданной и наиболее чувствительной для него стороны. Они не считали решающим фактором успеха одну только силу – сама по себе она еще не определяет характера и исхода борьбы. Ведь навязать свою волю, достичь победы меньшими силами над превосходящим противником возможно лишь тогда, когда творчески и умело используются достижения военного искусства, когда новые средства и приемы вооруженной борьбы надежно скрыты от противника и он введен в заблуждение относительно замыслов, наличия сил и готовности их к действиям».

Таким образом, ставка на военную хитрость, одной из целей которой было достижение внезапности, всегда рассматривалась как составная часть военного искусства. Времена «рыцарского» двоеборства на равных условиях давно прошли. Каждый старался упредить противника в действиях или же разгадать планы действий другой стороны заранее для того, чтобы своевременно подготовить врагу ловушку. И в том и в другом случае ставка делалась на дезинформацию и внезапность, и в выборе средств для их достижения уже не считались. А преуспевала в этом деле Германия и, естественно, ее лидер Адольф Гитлер.

В штабах и войсках вермахта, где службу проходило большое количество офицеров и генералов еще старой кайзеровской армии, получивших хорошее академическое образование и имевших большой боевой и служебный опыт, вопросам военной хитрости традиционно уделялось большое внимание. Внезапность, как одно из проявлений военной хитрости, всегда была на первом месте. Свое отношение к военной хитрости они постарались привить и А. Гитлеру, который к концу 30-х годов был уже большим специалистом в области хитрости политической.

Первой большой неожиданностью для многих стран Европы было быстрое создание вооруженных сил Германии. Эта огромная работа была проделана под носом мировой общественности и успешно завершилась к 1939 году. В результате этой работы А. Гитлер получил мощные вооруженные силы, уже «натасканные» на боевых действиях в Испании, оккупации Чехословакии.

Крупным шагом по дезинформации будущего противника были кампании с использованием визитов иностранных экспертов, которые затем у себя дома распространяли сказки о мощи и неуязвимости Германии. Нередко это делалось по незнанию истинного положения вещей, нередко – с определенным умыслом, с целью устрашения.

В августе 1938 года, когда чехословацкий кризис еще только подогревался, Г. Геринг по приказу А. Гитлера пригласил руководителей французских ВВС с инспекционным визитом. Начальник французского штаба авиации генерал Жозеф Вюллеме дал согласие и взял с собой несколько человек. Французам показали прекрасно оборудованные казармы личного состава люфтваффе, современные аэродромы с рядами новейших по тому времени самолетов, практические занятия летчиков. Затем Вюллеме и его сотрудников провели по ультрасовременному авиационному заводу в Ориенбурге. Они увидели десятки средних бомбардировщиков на линии сборки, безупречные бомбоубежища, зарытые глубоко в землю, в которых все было в полной боевой готовности. Они увидели, как в полете Хе-111 работает на одном двигателе. Затем французов пригласили посмотреть на авиационный завод с борта самолета Хе-111. Когда этот самолет снизил скорость до максимума, рядом по заранее обговоренному плану со свистом пронесся самолет Хе-100. Когда оба самолета приземлились, немцы повели ошеломленных визитеров к Хе-100 и объяснили, что этот самолет только недавно закончил заводские испытания и уже принят на вооружение.

– А сколько времени потребуется для того, чтобы запустить его в серийное производство? – спросил Вюллеме.

Ему ответили:

– Вторая линия уже готова, а третья войдет в строй через две недели.

Это не соответствовало действительности, но хитрость удалась, и французы были практически в шоке. Позже Вюллеме признался, что был потрясен тем, что увидел в люфтваффе, и мрачно предсказал, что «начнись война, как вы предполагаете, в конце сентября, то за две недели не останется ни одного французского самолета».

Одновременно Германия целеустремленно и не без успеха влияла на мировое общественное мнение через американцев. В качестве информатора выступал полковник Чарлз А. Линдберг, который начиная с 1936 года посещал Германию по заданию американской военной разведки именно с целью изучения истинного положения дел в люфтваффе. Неизвестно на каком основании, но этот разведчик дал информацию о том, что ВВС Германии являются одними из самых мощных в мире.

Во время своего второго визита в рейх в октябре 1937 года Линдберг сообщил, что люфтваффе имеет в своем распоряжении воздушный флот в количестве 10 тысяч самолетов, из которых 5 тысяч бомбардировщиков, и ежемесячно получает от 500 до 800 новых машин. На этом основании он сделал заключение, что люфтваффе «сильнее, чем все военно-воздушные силы других европейских стран, вместе взятых».

Полученная таким образом информация была изучена в Великобритании и США на самом высоком уровне. Вскоре после этого, в сентябре 1938 года, на встрече в Мюнхене Франция и Великобритания отдали Германии пограничный район Чехословакии. А еще несколько дней спустя Линдберг получил из рук Геринга в знак благодарности Крест германского орла. В Соединенных Штатах он также был отмечен высокой наградой.

В 4.45 утра 1 сентября 1939 года вермахт внезапновторгся на территорию Польши. Несмотря на существование англо-французских договорных обязательств перед Польшей, А. Гитлер знал, что обе эти страны останутся «безучастными» к судьбе Польши. Причиной этого в том числе стала и дезинформация. В своей речи, произнесенной в 10 часов утра 1 сентября в рейхстаге, которая одновременно передавалась по радио для всего мира, А. Гитлер заявил: «Больше 6 лет я был занят строительством вооруженных сил Германии. Во время этого периода более 90 млрд рейхсмарок было израсходовано на строительство сегодняшнего вермахта. Наши вооруженные силы являются самыми оснащенными вооруженными силами в мире, и они превосходят немецкую армию 1914 года. Моя уверенность в них никогда не будет поколебима».

Заявление А. Гитлера о 90 млрд рейхсмарок было сильным преувеличением, преднамеренной ложью, для того чтобы воодушевить немцев и внушить страх своим противникам. И, тем не менее, ему поверили. Один немецкий экономист послевоенного периода, занимавшийся изучением этого вопроса, отметил: «Общественные взгляды на размеры вооружения были сильно преувеличены. Немецкое правительство в то время ничего не делало, чтобы опровергнуть эти взгляды; напротив, они являлись необходимой пропагандой, создавая иллюзию военной мощи, которой в действительности не могло быть в таком масштабе».

Хитрость Гитлера закончилась вторжением в Польшу в сентябре 1939 года, когда поляки решили сопротивляться, а после двух дней демонстрации «нерешительности» Великобритания и Франция формально вступили в войну. Но могущественные франко-британские силы в то время ограничились только незначительными действиями, словно думали, что еще могут договориться с Гитлером. Последовал шестимесячный период, позже названный «странной войной», во время которого вермахт получил возможность усилить свою мощь.

Затем последовали внезапные атаки германских войск на Данию, Бельгию, Норвегию и, наконец, на Францию. Для Нидерландов война закончилась через пять дней. За этот же короткий период времени фактически была решена судьба Бельгии, Франции и английских экспедиционных сил. Для немцев все шло по плану, и не только по плану, а в соответствии со стратегическими и тактическими замыслами. Их успех превзошел даже самые смелые мечты А. Гитлера. Немецкие генералы были поражены молниеносной быстротой и размахом собственных побед. Авторитет А. Гитлера в стране и армии креп не по дням, а по часам.

В плане военного искусства показательной была операция немецких войск, проведенная против Бельгии и англо-французских войск в Арденнах. В конце четвертого дня немецкого наступления их танковые части, введенные в прорыв вслед за пехотой, захватили четыре моста через реку Маас. На следующий день, 14 мая, лавина прорвалась. Немецкая танковая группировка, невиданная в истории войн по численности, концентрации боевой техники, мобильности и ударной мощи, поддерживаемая большой массой бомбардировочной и штурмовой авиации, прорвалась через 9-ю и 2-ю французские армии и устремилась к Ла-Маншу. У каждой танковой дивизии имелась своя самоходная артиллерия и по одной бригаде мотопехоты, вслед за танковыми дивизиями шла мотопехота в готовности добить отсеченного (окруженного) противник и закрепиться на достигнутых рубежах. Это было наступление, организованное по самой передовой теории военного искусства того периода, о котором только можно было мечтать. В результате этой операции 27 мая король Бельгии пошел на безоговорочную капитуляцию, а англо-французские войска оказались прижатыми к морю в районе Дюнкерка.

5 июня немцы неожиданнопредприняли массированную атаку против французов на Сомме, перейдя в наступление на фронте около 400 километров. И снова в наступление после мощных авиационных ударов вслед за пехотой рванулись танковые дивизии вермахта. Французы не смогли организовать сопротивление. 14 июня немцы без боя вошли в Париж. 17 июня Петен взмолился о перемирии.

На повестке дня был Советский Союз, решение о нападении на который было принято в Берлине в начале 1940 года. К тому времени советская разведка уже много лет внимательно следила за военными приготовлениями Германии. Уже в 20-е и первой половине 30-х годов на основании беззаветно преданных делу революции кадров и по линии Коминтерна была создана довольно густая и активная сеть агентуры, работавшая в сопредельных государствах в интересах СССР. Большой вклад в становление и развитие советской военной разведки внес Ян Карлович Берзин, который возглавлял Разведывательное управление с 1924 по 1935 год. В этот период начали работать такие видные советские разведчики, как Р. Зорге, Л. Маневич, С. И. Мрочковский.

Безусловно, репрессии 1937–1939 годов опустошительной волной прошлись по кадрам советской военной разведки. Тогда только в центральном аппарате, по некоторым данным, было репрессировано около 300 человек. В этой «мясорубке» пострадали: начальники Разведывательного управления комкор Семен Петрович Урицкий (апрель 1935 – июнь 1937) и армейский комиссар 2-го ранга Ян Карлович Берзин (июнь – август 1937), Александр Григорьевич Орлов (сентябрь 1937–1939); заместители начальника Разведывательного управления корпусной комиссар Артур Христофорович Артузов (май 1934 – январь 1937), старший майор госбезопасности Михаил Константинович Александров (январь – август 1937), комдив Александр Матвеевич Никонов (январь 1935 – август 1937); начальники 1-го (Западного) отдела корпусной комиссар Отто Оттович Штейнбрюк (январь 1935 – апрель 1937), комдив Оскар Ансович Стигга (апрель – ноябрь 1937), полковник Александр Иванович Старутин (ноябрь 1937 – май 1939). Такая же кадровая чехарда происходила и в других отделах. Коснулись репрессии и начальников разведывательных отделов западных военных округов.

После ареста А. Г. Орлова в апреле 1939 года начальником Разведывательного управления РККА был назначен комдив (в последующем генерал-лейтенант) И. И. Проскуров, который не имел никакого опыта в организации разведывательной работы. В июне 1940 года на этом посту его сменил генерал-лейтенант Ф. И. Голиков, также очень далекий от разведки.

Безусловно, кадровая текучка в руководстве разведкой нанесла огромный вред делу, при том что на местах продолжали эффективно работать грамотные и преданные люди.

В Польше в период с 1933 по 1939 год действовали советские разведчики во главе с немецким журналистом Рудольфом Горрнштадтом. Членами созданной ими группы были советник германского посольства Рудольф фон Шелиа, служащий того же посольства и корреспондент Герхард Кегель, немецкая журналистка Ильзе Штёбе. После захвата немцами Польши Горрнштадт выехал в Москву, а остальные устроились на работу в Министерство иностранных дел в Берлине. В 1942 году Штёбе и Шелиа были арестованы и казнены, Кегель работал успешно до конца войны, а затем занимал руководящие посты в ГДР.

Нелегальным резидентом в Польше с 1936 года был болгарский коммунист Никола Василев Попов. Он эмигрировал из Болгарии в СССР в 1923 году, получил хорошее военное образование, имел большой опыт работы в системе Разведывательного управления, с 1926 года периодически выезжал для работы за рубеж. Получив задание работать в Польше под псевдонимом «Черный», он создал в этой стране хорошую агентурную сеть, которая по своим возможностям выходила далеко за пределы этой страны. Но после нападения фашистской Германии на СССР связь Попова с Центром практически прервалась. В январе 1943 года он был арестован и расстрелян.

В Венгрии советским военным атташе и резидентом разведки в июне 1940 года был назначен полковник Николай Григорьевич Ляхтеров, который с 1939 года занимал пост заместителя начальника агентурного отдела Разведывательного управления РККА. Позже в Будапешт была направлена группа сотрудников этого отдела. Этой группе удалось добыть и направить в СССР много важной информации, касающейся не только Венгрии, но и других стран.

Легальным резидентом в Чехословакии в 1939–1941 гг. был Леонид Андреевич Михайлов («Рудольф»), который под именем Леонида Ивановича Мохова заведовал канцелярией Генерального консульства СССР в Праге. Ему удалось создать в этой стране развитую агентурную сеть, но непосредственно перед нападением Германии на СССР он был разоблачен и был вынужден вернуться в СССР. Позже начальник пражского гестапо докладывал своему шефу Р. Гейдриху, что летом 1941 года была раскрыта в Чехословакии сеть советской разведки, в связи с чем было арестовано около 200 человек.

В Болгарии в 30-е годы существовала одна из самых мощных сетей советской разведки, которой руководил В.Т. Сухоруков (1935–1937). Однако в марте 1937 года его отозвали в Москву и арестовали. В мае в Болгарию прибыл новый советский военный атташе и резидент полковник Александр Иванович Бенедиктов («Хикс»), который до этого успешно работал в Персии и Афганистане. Новому резиденту удалось осуществить вербовку идейного сторонника СССР Стояна Засимова, генерал-майора болгарской армии, члена Военного союза офицеров, недовольных политикой существовавшего в стране режима. Эта организация добывала ценные сведения. Но в марте 1942 года «красный генерал» и многие его товарищи были арестованы и расстреляны гестапо.

Кроме данной, в Болгарии в пользу СССР работало много других групп разведчиков и отдельные агенты. Ценная разведывательная информация из этой страны поступала в Москву практически регулярно вплоть до конца Великой Отечественной войны.

Об агрессивных планах германского правительства в отношении СССР советская разведка докладывала уже в марте 1935 года. «Германское правительство и партия установили единый взгляд на миссию Германии на Востоке. Конкретные цели состоят в следующем: предрешено вооруженное столкновение с СССР».

Вполне понятно, что с этого времени германская агентура на территории Советского Союза действовала постоянно, но особенно она активизировалась после присоединения к СССР осенью 1939 года территорий Западной Белоруссии и Западной Украины, ранее принадлежавших Польше. Тогда в составе капитулировавшей польской армии находилось много белорусов и украинцев, семьи которых оказались на территориях, занятых Красной Армией. Германское командование и спецслужбы, проведя предварительную работу с этими людьми, заявило о готовности передать военнопленных советской стороне. В связи с этим 16 октября 1939 года народный комиссар внутренних дел СССР Л. П. Берия направил директиву № 807 опергруппе НКВД на Белорусском фронте «Об организации приема от германского командования и проверки военнопленных белорусов и украинцев, имеющих семьи на советской территории». Этой директивой предписывалось штабу Белорусского фронта принять от германского командования 20 тысяч человек военнопленных, обеспечить их питание и бесплатный проезд по железной дороге к местам жительства.

Сразу следует оговорить, что первоначально никаких репрессивных мер по отношению к этим лицам не предусматривалось, за исключением указания в процессе приемки обеспечить выявление офицеров, разведчиков и подозрительных лиц. О том, как проводилась эта работа, сколько было выявлено германских агентов и сколько их оказалось на советской территории, не сообщается.

В это же время наблюдается и массовый переход на территорию Германии людей, оказавшихся на землях занятых Красной Армией (Западная Украина и Западная Белоруссия). Так, на конец октября 1939 года было задержано 465 человек, а в лагерях беженцев скопилось до нескольких десятков тысяч человек. Советское командование рассматривало вопрос обмена беженцами, не упуская при этом, конечно, возможности внедрить в их среду своих агентов.

Таким образом, обмен военнопленными и беженцами между СССР и Германией осенью 1939 года создал условия обеим сторонам для засылки своей агентуры на сопредельные стороны. Конечно, качество основной массы этих агентов было низким. Но среди них могли находиться и специалисты высокого класса, способные правильно оценивать обстановку и передавать важные донесения. Другое дело – как стороны воспользовались этой возможностью?

Большую помощь разведкам Германии и СССР оказали документы и агентурная сеть бывшей польской специальной службы (пляцувка), захваченные в результате осенних войсковых операций 1939 года. На основании этих документов наряду с разгромом агентурной сети поляков на своей территории и Германия и СССР приложили все усилия, чтобы использовать польских агентов в своих интересах.

Также германское командование (нередко через румын или венгров) получило возможность добывать разведывательные сведения с территории СССР через отряды антисоветской повстанческой организации, деятельность которой в западных областях Украины началась уже в конце осени 1939 года.

Разведывательная информация о подготовке Германии к нападению на СССР из различных источников начала поступать в феврале 1940 года. Тогда от различных источников начала поступать информация о переброске германских войск на территорию Польши к границам СССР. Первое такое донесение поступило от управления пограничных войск НКВД Украинского пограничного округа 16 февраля 1940 года. В нем говорится о переброске двух дивизий, пехотного полка и танковой части, проведении подготовительных мероприятий для приема других частей. Правда, в конце донесения делается заключение: «Причины переброски войск не установлены, однако не исключается, что это связано с распоряжением немецкого командования о производстве с марта 1940 года призыва в армию… поляков».

26 мая 1940 года в НКВД УССР поступило сообщение от пограничных войск НКВД УССР «О разведывательных полетах германских самолетов в погранполосе» в период с 24 по 26 мая 1940 года.

19 июня 1940 года была представлена сводка 5-го (разведывательного) управления РККА о положении в Германии, Румынии и Латвии. В ней, в частности, указывалось об усилении германских войск на границе с Литвой 16 и 17 июня. На советско-румынской границе происходило сосредоточение двух горнострелковых бригад.

Эта информация прежде всего шла по линии НКВД СССР. В 1995 году под эгидой Федеральной службы контрразведки Российской Федерации Академией Федеральной службы контрразведки был издан многотомный труд «Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне», представленный как сборник документов. В первом томе этого труда, предлагающем документы периода ноябрь 1938 – декабрь 1940 года, содержится (документ № 94) докладная записка 1-го управления ГУПВ НКВД СССР № 19/47112 в НКВ СССР «О приготовлении Германии к войне с СССР» от 28 июня 1940 года. Это были отрывочные сведения, полученные от случайных источников – чинов эстонского и литовского пароходства, которые не так давно побывали на территории Германии. В частности, в этом документе говорится: «… 24 июня 1940 г. второй штурман литовского парохода «Шяуляй»… говоря об успехах Германии, сказал, что после разгрома Англии и Франции Германия обратит свои силы против СССР. Ему якобы известно, что в Германии в настоящее время обучаются парашютизму и русскому языку десятки тысяч мужчин в возрасте от 16 до 20 лет, которые предназначены для парашютных десантов на время войны с СССР.

В самом конце декабря 1940 года начальнику разведывательного управления Красной Армии от военного атташе из Берлина поступило телеграфное донесение, в котором тот сообщил, что от высокоинформированных военных кругов узнал о том, что Гитлер отдал приказ о подготовке к войне с СССР, а война будет объявлена в марте 1941 года. Но чья-либо резолюция на данном документе, хранящемся в архиве, отсутствует.

Уже 12 января 1914 года в разведывательной сводке № 2 Управления пограничных войск НКВД УССР сообщалось, что 9 декабря район города Санок посетил главнокомандующий германской сухопутной армией генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич, который произвел смотр войск и укреплений в данном районе. В этой же сводке сообщалось о прибытии в приграничную полосу новых германских частей, строительстве там казарм для личного состава, бетонированных огневых точек, погрузочно-разгрузочных площадок на железной дороге и аэродромов.

Вслед за этим отмечаются частые случаи нарушения германской стороной государственной границы СССР. Так, начальник пограничных войск НКВД БССР 24 января 1941 года в своем докладе также сообщает о развертывании в Варшаве штаба армии, а на территории пограничных уездов – штаба армейского корпуса, восьми штабов пехотных и одной кавалерийской дивизий, 28 пехотных, семи артиллерийских, трех кавалерийских и одного танкового полков, двух авиационных школ.

Ниже сообщалось: «С момента заключения Конвенции по 1 января 1941 года всего на границе с Германией возникло 187 различных конфликтов и инцидентов… За отчетный период зафиксировано 87 случаев нарушения границы германскими самолетами…»

В связи с необходимостью максимального улучшения агентурно-оперативной работы органов государственной безопасности и возросшим объемом этой работы Политбюро ЦК ВКП(б) 3 февраля 1941 года принимает специальное постановление о разделе Наркомата внутренних дел СССР на два наркомата: Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) и Народный комиссариат государственной безопасности (НКГБ). На НКГБ возлагаются задачи по ведению разведывательной работы за границей и борьбе с подрывной, шпионской, диверсионной, террористической деятельностью иностранных разведок внутри СССР. Ему также поручается вести оперативную разработку и ликвидацию остатков всяких антисоветских партий и контрреволюционных формирований среди различных слоев населения СССР, в системе промышленности, транспорта, связи, сельского хозяйства и пр., а также осуществлять охрану руководителей партии и правительства. Этим же постановлением было предписано осуществить организацию республиканских, краевых, областных и районных органов НКГБ и НКВД.

8 февраля 1941 года принимается следующее Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР о передаче особого отдела из НКВД СССР в ведение Наркомата обороны СССР и Наркомата ВМФ СССР. «Возложить на особые отделы НКО и НКВМФ (Третьи управления) задачи: по борьбе с контрреволюцией, шпионажем, диверсиями, вредительством и всякого рода антисоветскими проявлениями в Красной Армии и Военно-Морском Флоте; выявление и информирование соответственно народного комиссара обороны и народного комиссара Военно-Морского Флота о всех недочетах и состоянии частей армии и флота и о всех имеющихся компрометирующих материалах и сведениях на военнослужащих армии и флота».

Этим же документом определялось, что «все назначения оперативного состава третьих управлений НКО и НКВМФ, начиная с оперуполномоченного полка и соответствующей ему единицы во флоте, производятся приказами народных комиссаров обороны и Военно-Морского Флота». Так в структуре Красной Армии и Военно-морского флота возникли мощные карательные органы, обладающие огромными полномочиями и неподотчетные командующим и командирам тех формирований, при которых они действовали. Было определено, что начальник 3-го отдела корпуса подчиняется начальнику 3-го отдела округа (фронта) и командующему войсками округа (фронта), а начальник 3-го отдела дивизии – начальнику 3-го отдела корпуса и командиру корпуса.

7 февраля 1941 года 2-е управление НКГБ СССР сообщило о распространяющихся слухах среди дипломатического корпуса в Москве о готовящемся нападении Германии на СССР. При этом было указано, что целью нападения Германии являются южные районы СССР, богатые хлебом, углем и нефтью. А 8 февраля эту же информацию подтвердил агент берлинской резидентуры НКГБ СССР Корсиканец.

9 марта 1941 года из Белграда поступило телеграфное донесение от военного атташе в адрес начальника Разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии. В нем сообщалось, что «германский генштаб отказался от атаки английских островов, ближайшей задачей поставлено – захват Украины и Баку, которая должна осуществляться в апреле – мае текущего года, к этому сейчас подготавливаются Венгрия, Румыния и Болгария».

В марте 1941 года из Берлина поступило еще два секретных сообщения от агента по кличке Корсиканец. В первом сообщалось о подготовке ВВС Германии к военным действиям против СССР. В нем, в частности, говорилось: «Среди офицеров штаба авиации существует мнение, что военное наступление против СССР якобы приурочено на конец апреля или начало мая. Эти сроки связывают с намерением немцев сохранить для себя урожай, рассчитывая, что советские войска при отступлении не смогут пожечь еще зеленый хлеб». Во втором в очередной раз подтверждалось о планах Германии в отношении войны против СССР. При этом указывалось, что основной целью агрессора могут стать хлебная Украина и нефтяные районы Баку. Также приводились высказывания начальника генерального штаба сухопутных войск Германии генерала Ф. Гальдера о низкой боеспособности Красной Армии. Оба эти сообщения были доложены И. В. Сталину, В. М. Молотову и Л. П. Берии.

24 марта 1941 года поступило сообщение берлинской резидентуры НКГБ СССР о подготовке генерального штаба авиации к военным действиям против СССР. И в этом документе подчеркивается, что «в штаб авиации регулярно поступают фотоснимки советских городов и других объектов, в частности г. Киева».

31 марта 1941 года начальник внешней разведки НКГБ СССР сообщал народному комиссару обороны СССР о продвижении германских войск к границе Советского Союза. Говорилось о переброске конкретных соединений и частей германской армии. В частности, он докладывал, что в приграничных пунктах генерал-губернаторства против Брестской области германскими властями предложено освободить все школы и дополнительно подготовить помещения для прибытия ожидаемых воинских частей немецкой армии.

В начале апреля 1941 года начальник внешней разведки НКГБ СССР сообщил вышестоящему начальству о том, что по его заданию в Берлине агент по кличке Старшина встретился с другим агентом по кличке Корсиканец. При этом Старшина, ссылаясь на другие источники, сообщил о полной подготовке и разработке плана нападения Германии на Советский Союз. По имевшимся сведениям, «оперативный план армии состоит в молниеносном внезапном ударе на Украину и продвижении на восток. Из Восточной Пруссии одновременно наносится удар на север. Немецкие войска, продвигающиеся в северном направлении, должны соединиться с армией, идущей с юга, этим они отрезают советские войска, находящиеся между этими линиями, замыкая их фланги. Центры остаются без внимания по примеру польской и французской кампаний.

5 апреля 1941 года Управление пограничных войск НКВД УССР сообщает о строительстве немцами аэродромов и посадочных площадок в приграничных с СССР полосах. Всего с лета 1940 года по май 1941 года на территории Польши было построено и восстановлено 100 аэродромов и 50 посадочных площадок. Непосредственно на территории самой Германии за это время было сооружено 250 аэродромов и 150 посадочных площадок.