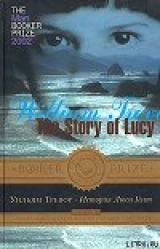

Текст книги "История Люси Голт"

Автор книги: Уильям Тревор

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)

Уильям Тревор

История Люси Голт

Посвящается Джейн

Один

1

Капитан Эверард Голт ранил этого парнишку в правое плечо ночью двадцать первого июня тысяча девятьсот двадцать первого года. Они вторглись в его владения, и он выстрелил из окошка в верхнем этаже один-единственный раз, целясь поверх голов, а потом стоял и смотрел, как они бегут прочь, три темные фигуры, и две волокут на себе третью.

Они приходили, чтобы поджечь дом, и визит их не был неожиданностью, потому что подобное случалось и раньше. В тот раз они пришли позже, глубокой ночью, в самом начале второго. Тогда их спугнули овчарки, но через неделю овчарок нашли во дворе отравленными, и капитан Голт понял, что скоро к нему придут снова. «Мы уже и так с ног сбились, – сказал приехавший из Инниселы сержант Толти. – Верите, капитан, просто разрываемся на части». Лахардан не был единственным домом, которому угрожала опасность; недели не проходило, чтобы кого-нибудь не убили, вне зависимости от того, как полицейские в очередной раз пытались перераспределить силы. «Дай бог, чтобы поскорей все это кончилось», – сказал сержант Толти и уехал. Беспорядки в стране усиливались, все больше напоминая гражданскую войну, и военного положения никто не отменял[1]1

С 1919 по 1921 год в Ирландии шла фактически партизанская война между, с одной стороны, подпольной Ирландской республиканской армией и, с другой, британскими полицейскими частями и бригадами т.н. «черно-пегих» – нерегулярными карательными отрядами, которые по большей части формировались из бывших фронтовиков. Отсюда особая нелюбовь к последним – за что во многом и поплатился капитан Голт, к тому же будучи еще и землевладельцем, англоирландцем, женатым на англичанке. (Здесь и далее прим. перев.)

[Закрыть]. По факту убийства собак дела возбуждать не стали.

Когда наутро после ночной стрельбы рассвело, на усыпанном морскими камушками автомобильном развороте со стороны фасада обнаружилась кровь. За деревом нашли две канистры с бензином. Гальку разровняли граблями, запачканные камушки, пару ведер в общей сложности, унесли и выбросили подальше.

Капитан Голт решил, что теперь все пойдет как надо: свой урок они получили. Он написал в Инниселу, отцу Морриссею, и попросил при случае – если до священника вдруг дойдут слухи о раненом, – передать соболезнования и пожелать скорейшего выздоровления. Он никоим образом не хотел, чтобы пролилась кровь; он всего лишь хотел дать понять, что с ним подобный номер не пройдет. Отец Морриссей ответил на его письмо. Домашние всегда считали его человеком отпетым, подытожил он свои рассуждения об имевшем место несчастном случае, но во всем его письме сквозила какая-то странная неестественность: в подборе слов, в строении фразы, как если бы он так и не понял, что ни убивать, ни ранить этого мальчика никто не собирался. Он написал, что передал весточку той семье, о которой шла речь, но ответа не получил.

Капитану Голту тоже приходилось получать ранения. Вот уже шесть лет, с тех самых пор как его комиссовали по инвалидности с передовой, в теле у него сидели кусочки шрапнели, которые теперь уже никто вынимать не станет. Из-за этого ранения ему пришлось поставить крест на военной карьере; отныне он навсегда останется капитаном, что, конечно, досадно до крайности, ибо он рассчитывал дослужиться до куда более высокого звания. Впрочем, во всем остальном ему жаловаться на жизнь не приходилось. Утешение, и немалое, всегда можно было найти и в счастливом браке, и в ребенке, которого родила ему жена, Хелоиз, и в собственном доме. Он бы нигде не смог быть так счастлив, кроме как в этом подведенном под сланцевую крышу трехэтажном доме, где белые оконные рамы и тонкие филенчатые переплеты веранды у входной двери смягчали суровую серость камня. Справа от дома, сквозь широкие и высокие сводчатые ворота, можно было попасть в мощенный галечником двор, откуда такие же мощеные дорожки вели в яблоневый сад и в огород. Передние комнаты выходили на широкий круг, половину которого составляла усыпанная морской галькой подъездная площадка; на другой разбили газон и посадили вдоль крутого лесистого склона полосу голубых гортензий. Из верхних комнат в задней части дома открывался вид на море, не ограниченный ничем, кроме морских горизонтов.

Корни ирландских Голтов уходили в туманную даль веков. Перебравшись сюда из Норфолка – по крайней мере, так было принято считать в семье, хотя и без особой уверенности, – они сперва осели на дальних западных окраинах графства Корк. Скромную эту династию основал бывший наемник, которому в силу каких-то невнятных причин нужно было найти местечко потише и никуда из него не высовываться. Где-то в самом начале восемнадцатого века семейство, давно уже успевшее перейти в разряд уважаемых и довольно-таки состоятельных, перебралось немного восточнее, и в каждом поколении кто-нибудь из сыновей непременно продолжал фамильные связи с армией. Потом они купили землю в Лахардане; начали строить дом. Протянули к нему длинную и прямую подъездную аллею, обсадив ее по обе стороны каштанами, и привели в порядок росший вдоль ручья лес. Следующие поколения завезли из графства Армаг яблоневые саженцы и насадили сад; огород тоже понемногу увеличивался в размерах, но не слишком. В 1769 году в Лахардане останавливался лорд Таунсенд, тогдашний вице-король Ирландии; а в 1809-м, когда в «Стюарте Дромана» не оказалось ни одной свободной спальни, – Дэниел О'Коннелл[2]2

Дэниел О'Коннелл (1775–1847) – ирландский юрист, борец, исключительно мирными методами, за права католиков. Создал в 1823 году т.н. Католическую ассоциацию, добился в 1829 году права для католиков избираться в британский парламент и на следующий год сам стал членом парламента от графства Клэр. Был очень популярен в Ирландии, хотя и вызывал много нареканий со стороны националистических «ястребов».

[Закрыть]. Таким образом, история время от времени касалась этих мест; но то, о чем здесь действительно крепко помнили, о чем говорили из раза в раз, так это о рождениях, смертях и свадьбах, о домашних происшествиях, о перестановках и перестройках в той или иной части дома, о вспышках ярости и о примирениях. В 1847 году одного из Голтов разбил удар, и он три года пролежал без движения, хотя и не без чувств. В 1872-м шесть месяцев продолжалась пагубная карточная игра, в течение которой поле за полем переходило к соседям, О'Рейли. Жуткая и скоротечная эпидемия дифтерии скосила семью в 1901-м, оставив из пятерых человек живыми только ныне здравствующих Эверарда Голта и его брата. В гостиной над письменным столом висел портрет какого-то предка, имени которого, сколько помнили себя нынешние Голты, никто не знал: суровое, строгое выражение лица, насколько под густыми бакенбардами можно было рассмотреть лицо, невыразительные голубые глаза. Других портретов в доме не было, хотя с тех пор, как изобрели фотографию, появились альбомы с карточками родственников и друзей и самих Голтов из Лахардана.

Все это – дом и остатки пастбищ, морской берег под бледными глинистыми утесами, тропинка вдоль берега к рыбацкой деревушке под названием Килоран, подъездная аллея, над которой давно уже сомкнулись ветви разросшихся старых каштанов, – было частью Эверарда Голта в неменьшей степени, чем черты его лица, в которых можно было увидеть некоторое сходство с лицом на портрете, и прямые темные волосы. Высокий и стройный человек, которому нечего было скрывать от других людей и у которого с некоторых пор совсем не осталось амбиций, он уже давно решил принять ту судьбу, которая ему выпала: прилежно вести доставшееся ему по наследству хозяйство, приманивать в ульи пчел, корчевать выродившиеся яблони и сажать вместо них новые. Он сам чистил в доме дымоходы, мог подновить раствором растрескавшиеся стыки между камнем и вставить новое оконное стекло. Забравшись на крышу дома, он заделывал появляющиеся время от времени в листовом свинце маленькие дырочки; нужно было замазать каждую секкотином, и на какое-то время этого хватало.

Во всем этом ему часто помогал Хенри, медлительный, крепко сбитый человек, который почти никогда не снимал шляпы, по крайней мере в светлое время суток. Много лет назад Хенри женился и перебрался в сторожку возле ворот, в которой теперь жили только они вдвоем с Бриджит, поскольку детей у них не было, а родители у Бриджит умерли. Раньше у ее отца в распоряжении было еще два человека, и все они ухаживали за лошадьми, и вообще делали все то, с чем Хенри теперь управлялся в одиночку в полях и на подворье. Ее мать была прислугой в доме, а до нее – бабушка. Бриджит была такая же крепко сбитая, как ее муж, с широкими, сильными плечами и уверенной манерой двигаться; на кухне она была единственная хозяйка. Горничная, Китти Тереза, помогала Хелоиз Голт справляться с домашними делами, для которых тоже когда-то требовалась никак не одна пара рук: раз в неделю из Килорана приходила старая Ханна – стирать одежду, постельное белье и скатерти и отскребать плитку в прихожей и каменный пол в задней части дома. Жить как раньше, на широкую ногу, в Лахардане уже не получалось. Длинная подъездная аллея шла по земле, которая за карточным столом перешла в собственность к О'Рейли. С тех пор у Голтов только и осталось пастбищ, чтобы прокормить маленькое стадо фризских коров.

Через три дня после ночной стрельбы Хелоиз Голт прочитала письмо, которое пришло от отца Морриссея, потом перевернула его и прочла еще раз. Она была стройная, неширокая в кости женщина, ей было чуть за тридцать, длинные светлые волосы уложены так, чтобы подчеркивать черты лица, чтобы придать ее серьезному красивому лицу ту нотку строгости, которая то и дело вступала в явное противоречие с улыбкой. Вот только улыбка эта стала теперь редкой гостьей – с той самой ночи, когда ее разбудил выстрел.

Вообще-то Хелоиз Голт была не из робкого десятка, но на этот раз она поняла, что ей страшно. Она тоже была из офицерской семьи, и то обстоятельство, что за несколько лет до замужества она осталась совершенно одна, после того, как умерла ее мать, овдовевшая еще во время войны с бурами, ничуть не выбило ее из седла. В беде ли, в скорби самообладание было ее естественным состоянием, но тут вдруг выяснилось, что автоматически, само по себе, оно не возникает: стоило ей только представить себе, что эти люди хотели поджечь дом, в котором спала она сама, ее ребенок и ее служанка. А еще были отравленные псы, и оставшееся без ответа письмо в семью того парня, и кровь на камнях.

– Мне страшно, Эверард, – наконец призналась она, когда держать это чувство в себе стало совсем невмоготу.

Они прекрасно знали друг друга, капитан и его жена. У них был один на двоих стиль жизни, общая иерархия забот и ценностей. Оба в ранней юности близко познакомились со смертью, и это сразу их сблизило, а после свадьбы заставило острее ценить семейное чувство, возникшее после рождения ребенка. Когда-то Хелоиз казалось само собой разумеющимся, что у нее будут другие дети, и она до сих пор не отказалась от мысли, что по крайней мере еще одного они могут себе позволить. Но со временем муж настолько мягко и ненавязчиво убедил ее в том, что никоим образом не вменяет ей в вину отсутствие сына, который со временем мог бы унаследовать Лахардан, что она прониклась – и по мере того, как рос ее ребенок, проникалась все сильнее и сильнее – чувством благодарности за это единственное произведенное ею на свет человеческое существо и за то чувство, которое связывало их всех троих между собой.

– Страшно? Не очень-то это на тебя похоже, Хелоиз.

– Это все из-за меня. Из-за того, что я, англичанка, хозяйничаю в Лахардане.

Хелоиз настаивала на том, что причиной излишнего внимания к их дому была именно она, но убедить в этом мужа ей так и не удалось. Он напомнил ей, что Лахардан в этом смысле ничуть не являет собой исключения и что подобное происходит сейчас по всей Ирландии. Это не просто дом, а поместье, и пусть земельная собственность Голтов давно пришла в упадок, одного наличия оной вполне достаточно, чтобы спровоцировать ночных поджигателей. А еще ему пришлось признать, что оказанного отпора, пожалуй, не достанет, чтобы заглушить в злоумышленниках тягу к разрушению, какими бы причинами эта тяга вызвана не была. С тех пор какое-то время Эверард Голт спал после обеда, а по ночам нес стражу; и хотя его ни разу так никто и не потревожил, сама его озабоченность безопасностью дома в сочетании с мрачными предчувствиями жены все более усугубляла царившее в доме беспокойное умонастроение, нервозность, которая сказывалась на всех его обитателях, не исключая в конечном счете и единственного в доме ребенка.

* * *

Восьмилетняя, то есть почти уже девятилетняя Люси подружилась в то лето с О'Рейлевым псом. Эта большая игривая зверюга – наполовину сеттер, наполовину ретривер – приблудилась к О'Рейли примерно с месяц тому назад; хозяева уехали, а пса бросили, высказал предположение Хенри, и после непродолжительного выяснения отношений О'Рейлевы дворовые собаки приняли чужака за своего. Хенри сказал, что тварь он совершенно бессмысленная, папа – что он зануда и надоест кому хочешь, особенно когда скатывается с обрыва под ноги первому показавшемуся на пляже человеку с единственной целью: навязаться в компанию. Клички псу О'Рейли не дали, да и вообще навряд ли заметили бы – так сказал Хенри, – если бы он сбежал от них и приблудился к кому-нибудь еще. Когда Люси и папа плавали рано-рано по утрам, папа всегда гнал пса прочь, если замечал, что тот скачет по пляжу. Люси считала, что это немного слишком, но вслух этого не говорила; как не признавалась в том, что когда она купается в одиночку – чего ей никто не разрешал, – безымянный пес возбужденно носится по галечнику вдоль самой кромки, но в воду не заходит, а иногда хватает одну из ее сандалий и носится с сандалией во рту. Хенри сказал, что пес старый, но вдвоем с Люси на пляже он превращался едва ли не в щенка, а потом ложился без сил и вываливал длинный розовый язык. Однажды она так и не смогла найти сандалию, с которой играл пес, хотя потратила на поиски все утро. Ей осталось только выкопать со дна ящика с обувью старую пару и надеяться, что никто не заметит подмены – никто и не заметил.

Когда в Лахардане отравили собак, Люси предложила этого пса одной из них на замену, потому что у О'Рейли он никогда так по-настоящему и не прижился; но это предложение было принято безо всякого энтузиазма. Не прошло и недели, как Хенри взялся натаскивать двух щенков-овчарок, которых уступил ему по сходной цене один фермер из окрестностей Килорана. Люси была очень привязана к обоим родителям – к отцу потому, что с ним всегда легко, к маме потому, что она такая красивая и добрая. Но в то лето она очень на них обижалась, потому что они не разделяли ее привязанности к псине О'Рейли, и Хенри тоже, а потому она обижалась и на него; по прошествии времени ей казалось, что только эта обида и должна была остаться в памяти от тогдашнего лета, да и осталась бы, если бы не история с ночной стрельбой.

Люси никто ничего не рассказывал. Отцовский выстрел ее не разбудил и превратился во сне в звук ветки, обломившейся под напором ветра; а еще Хенри сказал, что овчарки, должно быть, забрели на отравленную землю. Но неделя шла за неделей, вкус лета менялся, и подслушивание стало основным источником информации.

– Постепенно все утихнет, – сказал папа. – Уже и сейчас идут разговоры о перемирии.

– Будет перемирие или нет, от этого легче не станет. И все это понимают. И чувствуют. Нас никто не сможет защитить, Эверард.

Люси стояла в холле и слышала, как мама говорит, что им, наверное, следует уехать, что, скорее всего, у них просто нет выбора. Она не поняла, о чем идет речь, не поняла, что должно утихнуть. Она подошла поближе к слегка приоткрытой двери просто потому, что голоса звучали тише, чем были на самом деле.

– Мы не должны забывать еще и о ребенке, Эверард.

– Да, конечно.

А на кухне Бриджит сказала:

– Мореллы уехали из Клэшмора.

– Слышал, – тягучий голос Хенри настиг Люси уже на собачьей дорожке, то есть в коридорчике, который вел от кухни к задней двери. – Уже слышал.

– А им ведь уже за семьдесят.

Хенри какое-то время помолчал, а потом заметил, что в такие времена люди всегда рассчитывают на самое худшее, и, если началась заваруха, многие считают, что лучше перестраховаться. Гувернеты уехали из Эглиша, сказал он, Прайоры из Рингвилла, а еще Свифты и Бойсы. Куда ни пойдешь, только и разговоров о том, кто еще уехал.

И тогда до Люси дошло. Она поняла, что такое «заброшенный дом», из которого приблудился пес. Она представила себе оставленную мебель и вещи, потому что и об этом тоже шла речь. А когда до нее дошло, она убежала из коридорчика, и ей было все равно, что взрослые услышат, как она бежит и как громко стукнула дверь во двор, а услышав это, они поймут, что она их подслушивала. Она побежала в лес, к ручью, где всего несколько дней назад помогала папе выстраивать в рядок камни, чтобы переходить по ним на другой берег. Они собираются бросить Лахардан – и ручей, и лес, и берег моря, плоские скалы, где после отлива остаются лужи с креветками, комнату, которую она видит каждое утро, когда просыпается, куриное квохтанье во дворе, индюшачье кулдыканье, и ее следы, первые следы на нетронутом пляже, когда она утром идет в школу в Килоран, и водоросли, которые можно поднять и посмотреть по ним, какая будет погода. Ей придется придумывать коробки, чтобы уложить в них раковины, которые лежат у нее в спальне на столике у окна, и еще для шишек, и для палки, похожей на кинжал, и для кремешков. Ничего выбрасывать нельзя.

Она попыталась представить себе, куда они могут уехать, и непредставимость этого несуществующего места придавила ее окончательно. Она села и поплакала в густых зарослях папоротников, в нескольких футах от воды. «Вот тут нам всем и крышка», – сказал Хенри, когда она подслушивала, и Бриджит с ним согласилась. А еще в другой раз папа сказал, что в Ирландии самый страшный враг – это прошлое.

Весь остаток дня Люси провела в потаенных местечках в лесу у ручья. Она попила воды из родника, который папа нашел, когда сам был маленьким. Она полежала в траве в том месте, где сквозь ветви всегда пробивалось солнце. Она поискала развалюху Падди Линдона, которую ей все никак не удавалось найти. Падди Линдон появлялся иногда из леса как самый настоящий дикий человек – глаза налиты кровью и волосы не расчесывались отродясь. Именно Падди Линдон подарил ей палку, похожую на кинжал, и научил высекать из кремешков искры. Часть крыши у него в лачуге совсем провалилась, сказал он ей, но зато другая часть ничего, держится. «Вот мученье-то мне с этим дождем, – обычно говорил он. – Льет и льет, а дерн у меня на крыше старый, совсем не держит. Я с этой крышей в ящик сыграю раньше времени».

Дождь изводил его, дождь издевался над ним, как будто беса какого к нему приставили, так он говорил. А потом однажды папа сказал: «Падди, бедолага, помер», – и она тоже плакала.

Потом ей надоело искать лачугу, где когда-то жил Падди Линдон, – впрочем, надолго ее никогда не хватало. Почувствовав, что проголодалась, она пошла сквозь лес под гору, вышла к ручью, а вдоль него – к дороге, которая вела в Лахардан. Единственные звуки здесь были: звук ее собственных шагов и звук шишки, если ей приходило в голову отфутболить шишку ногой. Дорога нравилась ей, пожалуй, даже больше, чем какое-либо другое место, хотя если идти по ней к дому, то все время получается в гору.

– Ты только посмотри, как ты поцарапалась, – Бриджит резким тоном принялась выговаривать ей на кухне. – Дитё ты, дитё, как будто без тебя нам забот мало.

– Я из Лахардана никуда не поеду.

– Да что ты такое говоришь.

– Не поеду, и все тут.

– Ты сейчас отправишься наверх, Люси, и отмоешь коленки. Вся вымоешься, пока родители тебя не увидали. И вообще, ничего пока не решено.

Наверху Китти Тереза сказала, что наверняка в конечном счете все будет в порядке, – она всегда и во всем видела только светлую сторону. Именно так неизменно складывались дела в грошовых любовных романах, которые мама Люси покупала для Китти Терезы в Инниселе, а сама она потом зачастую пересказывала Люси: истории о несчастьях и о разбитой любви, которые всегда вели к счастливому концу. Золушки приезжали на бал, дуэль на шпагах обязательно выигрывал самый симпатичный из двух претендентов, а скромность вознаграждалась сказочным богатством. Однако на сей раз светлая сторона подвела Китти Терезу, ей только и осталось повторить еще раз: наверняка в конечном счете все будет в порядке.

* * *

– Другого дома у меня уже не будет нигде и никогда, – сказал Эверард Голт, и Хелоиз ответила, что и она теперь тоже навряд ли где-то еще сможет почувствовать себя по-настоящему дома. В Лахардане она была счастлива так, как ей еще никогда не доводилось в жизни; но за раненого будут мстить, а как же иначе.

– Даже если они будут ждать, пока не кончится смута, той ночи они все равно не забудут.

– Я напишу родителям этого мальчика. Отец Морриссей считает, что в этом есть смысл.

– Ты же знаешь, мы вполне сможем прожить на мои деньги.

– Давай я все-таки попробую написать его родителям.

Она не стала настаивать на своем. Ни теперь, ни позже, когда прошло несколько недель, а ответа на письмо все не было; ни еще того позже, когда муж сел в таратайку, съездил в Инниселу и отыскал там семью, которой нанес оскорбление действием. Они предложили ему чаю, и он принял приглашение, надеясь, что это добрый знак и что засим последует примирение; он был готов заплатить любую сумму, чтобы только уладить дело. Они выслушали его предложение, и все это время босоногие дети сновали туда-сюда, то в кухню, то из кухни, и время от времени кто-нибудь из них вертел колесо мехов, и от горящего торфа взлетали искры. Но никакого ответа он так и не получил, если не считать обычных вежливых фраз. Тот сын, которого он подстрелил, тоже сидел за столом, но не сказал ни слова, на капитана смотрел презрительно, и рука у него висела на перевязи. Под конец капитан Голт сказал – и почувствовал себя ужасно неловко, из-за того, что ему приходится такое говорить, – что когда-то в их доме останавливался Дэниел О'Коннелл. Само имя было – легенда, а человек был борцом за права угнетенных; но время, по крайней мере в этой убогой избушке, лишило прошлое волшебного ореола славы. Эти трое ребят всего-то навсего пошли ставить силки на кроликов и заблудились. Им не следовало нарушать границы чужой собственности – понятное дело, с этим никто не спорит. Капитан Голт не стал упоминать о канистрах с бензином. Он вернулся в Лахардан, чтобы провести еще одну бессонную ночь.

– Ты права, – сказал он жене несколько дней спустя. – Так уж всегда выходит, что в конечном счете ты оказываешься права, Хелоиз.

– На сей раз меня это совсем не радует.

Эверард Голт пропал без вести в 1915 году; и это ожидание без какой бы то ни было уверенности в результате было самым одиноким временем в жизни Хелоиз, а двухлетняя дочь – ее самым большим утешением. Потом пришла телеграмма, и она, закрыв глаза, испытала приступ совершенно эгоистического чувства облегчения: в телеграмме говорилось, что мужа комиссовали из армии по инвалидности. Тогда она дала себе клятву, что, сколько бы судьба ни отвела им прожить вместе, она никогда больше с ним не расстанется, и ее решимость была в своем роде знак благодарности за ниспосланный судьбой несчастный – и счастливый – случай.

– Все время, пока я у них сидел, они думали о том, что я нарочно пытался убить их сына. Я почти физически это чувствовал. Они не поверили ни единому моему слову.

– Эверард, у нас с тобой есть мы и есть Люси. Мы можем начать все сначала где-нибудь в другом месте. В любом другом месте, которое нам понравится.

Жене всегда удавалось вдохнуть в Эверарда Голта силы, утешить его, как будто пролить бальзам на застарелую боль мелких невзгод и поражений. Они станут жить на деньги из ее наследства, здесь она права; они люди не бедные, хотя, конечно, им никогда уже не достичь столь прочного положения, какое было у Голтов до потери земель. Условия жизни будут не слишком отличаться от нынешних, даже и вдали от Лахардана. В Ирландии наконец наступило долгожданное затишье, но его почти никто не заметил: так мало в него поверили.

Разговоры в гостиной и на кухне продолжались, на одну и ту же тему, хотя и с двух разных точек зрения. Придя в ужас от всего услышанного, горничная принялась задавать вопросы, и ей ответили. Для Китти Терезы Лахардан тоже был родным домом вот уже двадцать лет с хвостиком.

– Ой, мэ-эм! – пролепетала она, перебирая пальцами краешек фартука, и вся залилась краской. – Ой, мэ-эм!

Но если для Китти Терезы и впрямь наступил конец света, для Хенри и Бриджит все складывалось отнюдь не так трагично, или, по крайней мере, им так казалось. Хозяева про них не забыли, они могли, если хотели, остаться жить в сторожке при условии, что будут присматривать за большим домом; коровы тоже должны были перейти в их собственность, хотя бы во временную, чтобы они могли сводить концы с концами.

– В любом случае на маслобойне вам станут платить больше, чем мы сможем себе позволить, – уверила их Хелоиз. – Нам кажется, что это вполне справедливо.

А капитан добавил, что пройдет время, и все уляжется, другого выхода нет.

Хелоиз сказала дочери, что они уедут в Англию, нужно только подыскать Китти Терезе какое-нибудь новое место, она ей обещала, и отправить уведомление старой Ханне.

– Мы что, надолго? – спросила Люси, зная, что услышит в ответ.

– Да, надолго.

– Насовсем?

– Нам бы этого вовсе не хотелось.

Но Люси знала, что так оно и будет. И Мореллы, и Гувернеты уехали насовсем. Бойсы перебрались на север, сказал Хенри, а дом пошел с аукциона. Она поняла скорее интонацию, чем слова, но сказано было именно так.

– Мне очень жаль, Люси, – сказал папа. – Мне правда очень жаль.

Во всем была виновата мама, но и он тоже был виноват. Они были оба виноваты: и в том, как подавленно молчала старая Ханна, и в том, какие красные глаза были у Китти Терезы, а передник у нее промок от слез, которые безостановочно катились у нее по щекам и по шее, так что Бриджит по двадцать раз на дню говорила ей, чтобы она перестала. Хенри, ссутулившись, с мрачным видом ходил по двору.

– Ой, какая ты у нас модница! – воскликнул папа как-то утром, когда она вышла к завтраку в красном платье, – притворяясь, что ему весело.

Мама разлила у буфета чай и подала к столу чашки с блюдцами.

– Давай-ка не куксись, хорошая моя, – сказала мама и склонила голову набок. – Не куксись, ладно? – попросила она еще раз.

Хенри проехал на телеге под окнами, повез на маслобойню фляги со сливками; ничуть ни повеселев, Люси сидела и слушала, как стихает на подъездной аллее стук копыт. Две минуты: как-то раз за завтраком папа засек время по карманным часам.

– Подумай, каково бедной дочке лудильщика, – сказала мама. – У нее никогда не было крыши над головой.

– У тебя всегда будет крыша над головой, Люси, – пообещал ей папа. – Нам всем время от времени приходится привыкать к чему-то новому. Просто приходится, леди, и все.

Ей нравилось, когда он называл ее леди, но сегодня утром ей это совсем не понравилось. Она не понимала, зачем нужно привыкать к чему-то новому. А когда они ее спросили, она сказала, что не хочет есть, хотя есть ей хотелось.

Потом на пляже был прилив, и волны набегали на изрисованный чаячьими следами песок и на маленькие бугорки, оставленные песчаными червями. Пес О'Рейли бегал за толстыми стеблями водорослей, которые она ему бросала, и думала при этом: и сколько же, интересно, осталось дней. Никто ей этого не сказал; а она не стала спрашивать.

– А теперь давай иди домой, – приказала она псу, указав рукой на обрыв, а когда тот не послушался, стала говорить с ним папиным голосом.

Дальше она пошла одна – мимо каменистой гряды, которая выдавалась в море, как палец, потом через ручей, там, где были уложены камни для переправы. Поднявшись немного вверх по лесистому склону балки, она перестала слышать море и внезапные, отрывистые вскрики чаек. Сквозь лесную полутьму пробивались длинные узкие полосы света. «Я эту лощину еще и до середины не прошел», – говорил обычно Падди Линдон. Он у себя возле хибары расчистил делянку, сказал он ей однажды, и каждую весну сажает там картошку; но сегодня она была не в настроении идти искать его хижину.

– Кто со мной поедет в Инниселу? – спросил в тот день после обеда папа, и, конечно же, она сказала, что тоже хочет ехать. Папа откинулся в таратайке, устроился поудобней, небрежно пропустив между пальцами вожжи. В первый раз его возили в Инниселу, сказал он, в пять лет, чтобы подрезать уздечку под языком.

– А что такое уздечка?

– Маленькая такая перемычка у человека под языком. Если она слишком короткая, человек косноязычный.

– А что такое косноязычный?

– Это когда человек не может говорить так, чтобы всем было понятно.

– А ты не мог?

– Говорят, что не мог. В общем, было не очень больно. Зато потом мне подарили набор мраморных шариков.

– А мне кажется, должно быть очень больно.

– Ну, тебе-то это не грозит.

Шарики лежали в плоской деревянной коробке с крышкой, которую можно было сдвинуть в сторону, а потом задвинуть на место. Она стояла в гостиной, рядом с доской для багатели[3]3

Настольная игра, в которую играют на доске с лунками, куда нужно закатывать шарики.

[Закрыть]. Когда взрослые принимались играть в багатель, ей приходилось вставать на табурет, чтобы все видеть, но она знала, что это были те самые шарики, потому что он однажды ей об этом уже говорил. И забыл об этом. Иногда он забывал про такого рода вещи.

– А в Килоране есть рыбак, который совсем не умеет говорить, – сказала она.

– Я знаю.

– Он пальцами разговаривает.

– Ага.

– Сразу видно, когда он хочет что-то сказать. А другие рыбаки его понимают.

– Да, такие дела. Кстати, не хочешь подержать вожжи?

В Инниселе папа купил в магазине Домвилла новые чемоданы, потому что своих было мало. Один из продавцов вышел из магазина за ними следом и сказал, что ему очень жаль. Если бы ему сказали, что так все обернется, он бы ни за что не поверил, сказал он. Не думал, что доживет до таких времен.

– Даст Бог, еще вернетесь, капитан.

Папа все кивал и ничего ему на это не отвечал, пока наконец не протянул ему руку и не назвал мистером Ботвеллом. Новые чемоданы никак не хотели умещаться в таратайке, но в конце концов с ними сладили.

– Ну что ж, – сказал папа; в таратайку он садиться не стал, но взял Люси за руку так, что она поняла: им пора.

Он умел открывать дверь в магазине Аллена так, чтобы не зазвенел колокольчик. Он просто приоткрывал ее чуть-чуть, протягивал руку и перехватывал рычажок у притолоки, а потом распахивал дверь, и они входили. Он перегибался через стойку, снимал с полки стеклянную банку и высыпал конфеты в чашу весов. Он ссыпал их в бумажный пакет, ставил пакет обратно на весы и закрывал банку стеклянной крышечкой. Больше всего ему нравились лакричные ириски с нугой, и ей тоже. Лимонная сладкая свежесть, было написано на серебристых обертках лакричных ирисок.

Пока он отвешивал конфеты, ей очень хотелось смеяться, впрочем, как всегда, но она не смеялась, потому что все испортишь. Он распахивал дверь, и звенел колокольчик. «Четыре с половиной пенса», – говорил он, когда из задней двери выходила девушка с косами. «Господи, как вы меня напугали!» – говорила девушка.

Пока они ехали через город, правил он всегда сам. Он крепко держал в руках вожжи, сидел прямо, поддергивая то одну, то другую, и время от времени перехватывал их обе одной рукой, чтобы помахать кому-нибудь.