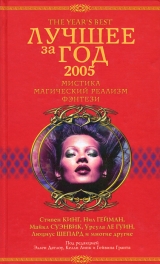

Текст книги "Лучшее за год 2005: Мистика, магический реализм, фэнтези"

Автор книги: Стивен Кинг

Соавторы: Нил Гейман,Урсула Кребер Ле Гуин,Майкл Суэнвик,Келли Линк,Стив Тем,Паоло Бачигалупи,Нина Кирики Хоффман,Брайан Ходж,Дейл Бейли,Томас Лиготти

сообщить о нарушении

Текущая страница: 47 (всего у книги 53 страниц)

Бенджамин Розенбаум

Долина Великанов

Рассказы Бенджамина Розенбаума печатались в «Harper's», «Asimov's», «McSweeney's», «The Infinite Matixx» и «Strange Horizons». «Долина Великанов» была опубликована в первом выпуске возрожденного «Argosy». Издательство «Small Beer Press» выпустило в 2003 году маленькую книжку Розенбаума «Другие города» («Other Cities»), весь гонорар и издательский доход от которой был пожертвован в фонд «Grameen Foundation USA», занимающийся организацией микрокредитных банков по всему миру. Недавно Розенбаум вновь переехал из Швейцарии в округ Колумбия. О своем рассказе он говорит, что написал его, тоскуя по собственной бабушке Элизабет, «которая, наверное, вообще не стала бы уходить в Долину Великанов, а осталась бы, чтобы бороться с оккупацией, или смирилась бы с ней и затем организовала бы реконструкцию».

Я похоронила родителей в семейном мавзолее серого мрамора в сердце города. Я похоронила мужа в свинцовом ящике, канувшем в ил на дне реки, где лежат все, кто служил на речных судах. А когда кончилась война, я похоронила своих детей – всех четверых – в белых холщовых саванах на этих новых кладбищах, бывших прежде нашими полями: все земли от дельты реки до самых холмов.

У меня была одна внучка, которая пережила войну. Иногда я встречала ее: в ярко-розовом платье, со стаканом шипучки в руке, опирающуюся на руку какого-нибудь иностранного офицера с эполетами, на краю мраморного патио. Она никогда не оглядывалась, чтобы посмотреть на меня – нищета, неудача и сомнительная политическая репутация в те дни прилипали как зараза и означали практически одно и то же.

Молодые были по большей части мертвы, а стариков увезли – как нам было сказано, «чтобы они смогли научиться новым необходимым вещам и вернуться, когда будут готовы внести свой вклад». Так что это был город бабушек. И именно в баре для бабушек на берегу реки – прихлебывая горячий чай с ромом и поглядывая через плечо на работниц с пристани, играющих в маджонг, – я впервые услышала о Долине Великанов.

Мы все смеялись, услышав об этом, – за исключением аптекарши, горбоносой, с запекшимися в морщинах лица румянами, которая была разгневана.

– Мы живем в современную эпоху! – кричала она. – Вам должно быть стыдно за себя!

Странница поднялась из-за стола. Она была костлявой, с загрубевшей кожей и скрюченной, как старая ворона, в голубом шелковом шарфе, с черными как сажа спутанными волосами. Белки ее глаз были пронизаны красными прожилками.

– И все же, – ответила странница и вышла за дверь.

Над аптекаршей смеялись не меньше, чем над странницей. Нас веселила мысль, что кто-то еще может быть гордым, что кто-то еще верит в великанов или в стыд. В баре было трудно дышать от ликования. Обнаружить кого-то еще более уязвимого и глупого, чем мы сами, после того, как у нас было отнято все, что мы имели, – это было восхитительно.

Но я пошла вслед за странницей по мокрым улицам. Из доков сочился запах рыбы; в канавах здесь и там валялись обугленные обломки. Я догнала ее, когда она уже входила в свой дом.

Она пригласила меня внутрь, предложив чай и массаж. Ее пальцы были корявыми и морщинистыми, как сучья деревьев на холмах. Ее запах напоминал мед, пролежавший какое-то время в темной комнате, слегка забродивший. Он пьянил.

Наутро сверкающий солнечный свет омывал стены и пол, а странницы и ее узелка уже не было.

Я поспешила домой. Мой дом пережил войну, его коричневые глиняные стены стояли нетронутыми, хотя от сада и дворика остались лишь кучи почерневших булыжников. В моем доме было пусто и холодно.

Я собрала шесть сухарей, немного оливок, кусок твердого сыра, одно хорошее платье, дорожную одежду, взяла свои таблетки и очки, бутылку вина, флягу с водой и кухонный нож. Некоторое время я сидела в полутьме своей гостиной, глядя на покрывало, которое вязала крючком, бесформенной грудой лежащее передо мной.

Моя внучка. И мать, и отец ее работали на виноградниках, и ребенком она часто играла днем у меня во дворе. До крови ободрав колени о камни, она не плакала. Зато она плакала от досады, когда старшие ребята делали что-нибудь, чего не могла она, – вязали узлы, ловили цыпленка. Она сидела у меня на коленях, прижавшись ко мне, ее маленькое тело вздрагивало, а маленькие кулачки медленно ударяли меня по спине – один, потом другой. По вечерам она забиралась на стену моего дворика и сидела там, как птица на насесте, вглядываясь в сторону виноградников, и ее глаза горели как свечи, выискивая первые признаки возвращающихся родителей.

Я решила не брать с собой нож. Я не знала, ждут ли меня неприятности на КПП, но здравомыслящие бабушки полагаются скорее на моральное превосходство, чем на силу, – оружие горькое, слабое, тщетное, но это то оружие, с которым мы умеем управляться лучше всего. Вместо ножа я взяла губную гармошку.

Поскольку в комнате странницы стояла миска со свежими гроздьями, я направилась в сторону виноградников. Поскольку в подошвы ее башмаков впечаталась красная пыль, я прошла виноградники насквозь и углубилась в безрадостные засушливые холмы. И поскольку Долина Великанов должна была быть потаенной, я миновала холмы и приблизилась к подножию заснеженных гор.

Я поняла, что вышла на нужный КПП, когда увидела, что солдаты, махнувшие мне, чтобы я проходила, роются в узелке странницы, споря из-за ее шелковых шарфов.

Пробираясь сквозь дикие заросли, я увидела дым ее костра – выбившуюся белую нитку на небе цвета старой холстины.

Ее глаза были еще краснее, чем прежде. Ее одежда была в грязи, и я поняла, что солдаты повалили ее наземь, – очевидно, она боролась за свои шарфы.

Она вырвала у меня узелок и раскрыла его, как отрывают повязку, присохшую к ране. Мои вещи полетели на землю: мои сухари, моя дорожная одежда, моя фляжка, мой сыр. Я молча смотрела на нее; у меня болели руки. Потом, обнаружив гармошку, она начала смеяться. Я мягко взяла узелок у нее из рук и принялась раскладывать наши вещи на плоском камне, а она стояла и смеялась, закрыв глаза.

Ее ложе было мягким, и кожа ее спины была теплой.

Она не говорила мне, как выглядят великаны. Я не знала, были ли это звери, или воины, или мудрецы. Я думала, что они могут оказаться опасными: разодрать в клочья мое старое тело, разорвать его своими острыми зубами и пожрать. Моей могилой станет не мавзолей, не свинцовый ящик и не белый саван, а кишки великана. И тогда мое тело окажется полезным. Тогда я, может быть, найду себе успокоение и мои испытания закончатся.

Когда мы подошли к ущелью, служившему входом в долину, стоял ужасный холод. Я жалела, что не взяла с собой более теплых вещей. Долина изгибалась перед нами, она была широкой и заросла лесом. Странница взяла меня за руку, ведя вниз по тропе.

– Уже скоро, – пообещала она.

Первый великан улыбнулся при виде нас. У него был большой круглый живот и ласковые глаза, слишком крупные для его лица, полные губы и косматые бурые волосы, напоминающие паклю. Он был нагим, его короткий толстый пенис мотался из стороны в сторону при ходьбе. Пенис был размером с кухонную табуретку.

На плечах великана, держась за его косматые волосы, сидела маленькая смуглая женщина. Ей было не больше пятидесяти лет, на ней были изодранные остатки медицинской униформы: белый лабораторный халат, черные брюки, сандалии. Она выглянула, бросив на нас взгляд, и тут же спрятала лицо в густой шевелюре своего великана.

Странница отпустила мою руку и побежала по долине, кого-то выкликая. Худощавая рыжеволосая великанша с тяжелыми грудями вышла из пещеры и подняла ее с земли.

Я шла следом, не сводя глаз со странницы. Великанша подбросила ее в воздух, выше башни минарета, – и вновь поймала. Подбросила – и вновь поймала. Внутри у меня похолодело от ужаса. Если она упадет оттуда, то разобьется вдребезги! Странница заливалась смехом. Великанша широко ухмылялась. Ни одна из них не взглянула на меня.

Я побрела дальше по долине. Великаны с любопытством поглядывали на меня, ели плоды с деревьев, спали у реки. В конце концов я остановилась перед одним из них, сидящим опершись спиной о ствол дерева и застенчиво разглядывающим свои руки. Его кожа была красно-коричневой, как тиковое дерево, волосы – черными и курчавыми. Он поднял меня и посадил к себе на колени.

Вот как обстоит дело с великанами. Вот почему никто не хочет уходить отсюда. Они держат тебя. Тебе стоит лишь крикнуть или позвать, и сильные ладони, большие, как кухонный стол, поднимут тебя и примутся баюкать. Великаны шепчут и напевают, они прикасаются огромными мягкими губами к твоему животу, к твоей спине. Они перебирают твои волосы пальцами, большими, как тарелки, – и такими чуткими. Ты засыпаешь у них на сгибе руки или на плечах, держась за их космы. Великанши кормят тебя грудью – огромной мягкой грудью, размером с лошадь, с большим, как кувшин, соском. Их молоко сладкое и густое, как крем-брюле.

Они прижимают тебя к груди и напевают, и ты прижимаешься своим старым, истерзанным, ноющим телом к этому огромному пространству плоти и дышишь – просто дышишь.

Мы видели самолеты. Как-то однажды ночью в одну из пещер ворвался снаряд. Там спала великанша с тремя маленькими бабушками на животе. Снаряд разыскал их в туннелях пещеры. Земля взревела, и содрогнулась, и разверзлась. Из устья пещеры повалил дым. Мы не стали заходить внутрь и смотреть, что там осталось.

Так, значит, на нас охотятся. Моя подруга-странница опять потеряла покой. Но я не уйду отсюда. Когда над нами появляются самолеты, мы прячемся. В пещере я сворачиваюсь на груди у моего великана, зарываюсь лицом в волоски длиной с поварешку и толщиной с одеяло. Я чувствую взгляд моей внучки далеко, далеко отсюда – выискивающий, голодный, ждущий.

Томас Лиготти

Чистота

Томас Лиготти родился в 1953 г. в Детройте, штат Мичиган. Многие его рассказы публиковались в жанровых журналах и антологиях и вошли в состав сборников «Песни мертвых мечтателей» («Songs of Dead Dreamers»), «Словарь ночи» («Noctuагу»), «Гримскрайб, его жизнь и работы» («Grimscribe: His Life and Works»), «Мучительное воскресение Виктора Франкенштейна» («The Agonizing Resurrection of Victor Frankenstein»), «Фабрика кошмаров» («The Nightmare Factory») и других.

За свои рассказы, новеллы и сборники писатель удостаивался премии имени Брэма Стокера, Британской премии фэнтези и премии International Honor Guild.

Уникальный, индивидуальный стиль Томаса Лиготти прослеживается во всех его произведениях, в том числе и в «Чистоте» – рассказе, который был впервые опубликован в журнале «Weird Tales».

В то время мы жили в съемном доме – не в первом и не в последнем в долгой череде подобных местечек, где обитала наша семья в годы моего детства. Вскоре после переезда в тот самый дом мой отец посвятил нас в свою философию «жизни в арендованном доме». Он объяснил, что иначе жить и невозможно, а любая попытка зажить по-другому была в его интерпретации худшим из заблуждений.

– Мы должны смириться с тем, что у нас нет никакой собственности, – говорил он мне, моей матери и сестре, возвышаясь над нами и активно жестикулируя, в то время как мы все сидели на арендованном диване в арендованной комнате. – Ничто в этом мире нам не принадлежит. Любая вещь – это что-то, что сдается внаем. Даже наши собственные головы заполнены идеями заимствованными, перешедшими от одного поколения к другому. Что бы вы ни думали, как бы вы ни думали, ваши мысли будут такими же, как мысли бессчетного количества других людей. Они уже оставили свои впечатления обо всем на свете, так же как задницы других людей оставили свои отпечатки на диване, на котором вы сейчас сидите. Мы живем в мире, где любая поверхность, любое мнение или чувство – словом, все запятнано телами и мыслями посторонних людей. Вши – вши интеллектуальные и живые, вши других людей – постоянно ползают и по нам, и вокруг нас. От этого невозможно избавиться.

Тем не менее мой отец старательно пытался игнорировать этот факт все то время, когда мы жили в очередном арендованном доме. На этот раз нам досталось особо завшивевшее местечко в плохом районе, который граничил, пожалуй, с еще более плохим районом. Дом наш, ко всему прочему, был домом с привидениями, что, в общем-то, было нормой – во всяком случае, для домов, которые предпочитал арендовать мой отец. Несколько раз в год мы паковали вещи и переезжали из одного дома в другой. При этом расстояние между нашими временными пристанищами всегда было достаточно большим. И каждый раз, когда мы первый раз входили во вновь арендованный дом, отец восклицал, что это действительно местечко, где он мог бы хоть что-нибудь довести до конца. Вскоре после переезда он начинал проводить все больше времени где-то в подвале дома, иногда неделями не поднимаясь наверх. Нам же запрещалось вторгаться в подвальные владения отца – до тех пор, пока он не приглашал нас принять участие в каком-нибудь очередном своем замысле. Чаще всего я был единственным, кто мог поучаствовать в опытах отца, поскольку мои мать и сестра обычно отправлялись на долгие прогулки, о целях которых они мне никогда ничего не рассказывали. Мой отец всегда списывал долгие отлучки жены и дочери на какие-нибудь праздники, скрывая свое безразличие или же доводя до логического конца то отсутствие интереса, которое он проявлял к их прогулкам. Не могу сказать, чтобы я возражал против этого, благо меня предоставляли самому себе. (Меньше всего я скучал по матери и ее, как она говорила, «европейским» сигаретам, отравляющим воздух в нашем доме.) Как и все члены семьи, я был мастером по части выдумывания всяческих способов занять себя в свободное время целиком и полностью, не обращая внимания на то, было ли мое увлечение «арендованным» или же нет.

Однажды вечером (это была поздняя осень) я поднимался в спальню, как раз готовясь к одной из своих проделок, когда внезапно раздался звонок в дверь. Это было крайне необычно для нашей семьи. В то время ни матери, ни сестры не было дома (они как раз отправились на одну из своих долгих прогулок), а отец уже много дней не показывался из подвала. Я подумал, что надо бы открыть дверь, вняв надрывающемуся звонку. Звука звонка я не слышал тех пор, как мы переехали в этот дом, – и даже не мог припомнить, чтобы я слышал его хоть раз в одном из тех домов, в которых провел свои детские годы. (По какой-то причине я всегда думал, что мой отец отключал все дверные звонки в доме, как только мы въезжали в него). Я приближался к двери неохотно и медленно, надеясь, что нарушителю (или нарушителям) нашего спокойствия надоест ждать, и они уйдут. Звонок зазвонил снова. И тут случилось невероятное: мой отец поднялся из своего подвала. Я стоял в тени, на лестнице, и видел, как он, грузный, слегка сутулый, шел через гостиную, на ходу сдирая с себя грязный лабораторный халат. Он забросил халат в угол и подошел к двери. Само собой, я подумал, что отец ожидал гостя, который, возможно, имел какое-то дело в связи с его работой. Однако это было не так – во всяком случае, принимая во внимание то, что я смог подслушать, прячась на верху лестницы.

Судя по голосу, гость был молодым человеком. Отец пригласил его в дом, держась непринужденно и приветливо, – насколько я мог судить, все это было сплошным притворством. Мне стало интересно, как долго мой отец сможет поддерживать такой тон беседы. Это было совсем не в его манере. Он даже пригласил посетителя устроиться в гостиной, где они могли бы поговорить «о деле» – выражение это звучало сверхстранно, особенно из уст моего отца.

– Как я уже говорил, – сказал молодой человек, – я занимаюсь тем, что рассказываю людям об одной очень влиятельной организации.

– «Граждане за веру», – перебил его отец.

– Вы слышали о нашей организации?

– Боюсь, что немного. Но мне кажется, что я поддерживаю ваши основные принципы.

– Тогда, вероятно, вы захотите сделать пожертвование, – поспешно сказал гость.

– В общем-то, да.

– Это чудесно!

– Но только на том условии, что ваши принципы будут проработаны, улучшены и станут представлять собой нечто прямо противоположное тому, что вы имеете в данный момент.

Этим и закончилась попытка моего отца быть непринужденным и приветливым.

– Что?.. – Брови молодого человека поползли вверх, демонстрируя его недоумение.

– Я объяснюсь. У вас в голове засели два принципа – кстати, не исключено, что только они и позволяют вашей голове не развалиться на части. Первый принцип – это принцип наций, стран и, соответственно, шумиха из-за «родного края» и «земли наших предков». Второй – принцип богов. Ни один из ваших принципов не связан с объективной реальностью. Они всего-навсего мусор, засоряющий вашу голову. В одну-единственную фразу – «Граждане за веру» – вы умудрились впихнуть два принципа – или загрязнителя, как я это называю, – из основных трех, которые должны быть уничтожены целиком и полностью до того, как род человеческий сможет хотя бы приблизиться к чистому пониманию мира. Без этого чистого понимания – или чего-то, отдаленно его напоминающего, – все вокруг – сплошная катастрофа и будет оставаться катастрофой и дальше.

– Я так понимаю, вы не собираетесь делать пожертвования? – спросил гость.

Мой отец тут же сунул руку в правый карман брюк и вытащил пачку денег, свернутую трубкой и перевязанную для верности толстой резинкой. Он показал ее молодому человеку:

– Вы получите эти деньги, но только если сможете выкинуть из головы свои никуда не годные принципы.

– Я не согласен с тем, что моя вера – это всего лишь что-то, что находится в моей голове.

В этот момент я подумал, что отец насмехается над гостем исключительно для собственного удовольствия, вероятно, давая себе отдых от работы, занимающей все его время последние несколько дней. Однако буквально тут же я заметил перемену в тоне отца, показавшуюся мне зловещей: он перешел от интонаций иконоборца старых времен, которого из себя разыгрывал, к какому-то странному отчаянию. При этом он был полон симпатии к молодому человеку.

– Прошу меня простить. Я не собирался утверждать, что штука вроде веры существует только в чьей-то голове. Как я могу убеждать вас в этом, когда нечто подобное обитает в этом самом доме?

– Он существует в каждом доме, Он – везде и во всем, – сказал юноша.

– Ну конечно, конечно. Но этого чего-то очень много именно в этом доме!

Я тут же заподозрил, что отец заранее выяснял, есть ли в доме привидения, – еще до того, как арендовать его. Хотя и нечасто. Я уже помогал отцу в небольшом деле по поводу присутствия в доме привидений и того, что это присутствие может означать (во всяком случае, мой отец назвал это именно так – настолько, насколько он вообще любил объяснять свои опыты).

– Подвал? – спросил гость.

– Да, подвал, – ответил отец. – Я могу показать.

– Не в моей голове, а в вашем подвале, – еще раз уточнил молодой человек, стараясь прояснить для себя, что же именно утверждает мой отец.

– Да, да. Давайте, я покажу вам. И после этого сделаю щедрое пожертвование в пользу вашей организации. Что скажете?

Гость ответил не сразу, и, должно быть, потому отец позвал меня. Я поднялся на несколько ступенек выше и немного подождал, а потом стал спускаться по лестнице так, словно и не подслушивал их разговор все это время.

– Это мой сын, – сказал отец гостю, который встал, чтобы пожать мне руку. Молодой человек был худ, одет в костюм из сэконд-хенда – словом, он был в точности таким, каким я его себе представлял, когда подслушивал на лестнице.

– Дэниэл, этому джентльмену и мне надо заняться кое-каким делом. Я хочу, чтобы ты проследил за тем, чтобы нас не беспокоили.

Я сделал вид, что готов выполнить все указания отца.

Отец повернулся к гостю, указывая путь в подвал.

– Мы ненадолго.

Нет сомнений, что мое присутствие – то есть то, что я выглядел нормальным, – повлияло на решение молодого человека спуститься в подвал. Мой отец знал это. Не знал же он того, что я тихо покинул дом, как только за ним закрылась дверь подвала. Впрочем, отца это не беспокоило. Я, пожалуй, остался бы дома, если бы действительно интересовался тем, как далеко продвинулся эксперимент отца – тот самый, участником которого я был на ранних его стадиях. Однако тем вечером я хотел повидаться с подругой, жившей в соседнем районе.

Если быть точным, она жила не в том плохом районе города, где мы снимали дом, а в том районе, который был еще хуже. Ее квартира находилась всего в паре улиц от нас, но ведь есть же разница между теми районами, где напротив дверей и окон жилых домов находятся бары, и теми, в которых не осталось уже ничего, что нужно было бы защищать, или сохранять, или вообще как-то заботиться. Это был просто другой мир – странный мир опасности и уличных беспорядков, мир обшарпанных домов, стоящих очень близко друг к другу, домов выжженных, почти полностью разрушенных, домов с черными провалами вместо дверей и окон… и пустырей, над которыми светила луна – тоже иная, чем во всех других местах на этой земле.

Как-то раз я нашел одинокий дом, ютившийся на краю пустыря, полного теней и битого стекла. И дом этот выглядел такой покосившейся развалюхой, что даже мысль о том, что там может кто-то жить, заставляла мое воображение работать, придумывая какие-то мрачные тайны. Подойдя поближе, я заметил тонкие, уже превратившиеся в тряпки простыни вместо занавесок на окнах. И только под конец увидел мягкий, приглушенный блеск зеркала внутри дома – тогда, когда уже устал приглядываться.

Пока я стоял, рассматривая останки боковой дорожки у дома, одна из простыней слегка отодвинулась и женский голос позвал меня:

– Эй, ты! Да, ты, малыш. Нет ли у тебя при себе деньжат?

– Есть немного, – ответил я, повинуясь этому властному голосу.

– Тогда не мог бы ты мне помочь?

– Чем именно?

– Не мог бы ты зайти в магазин и купить мне немного салями? Той, которая в длинных палках, не в коротких. Я заплачу тебе, когда вернешься.

Когда я вернулся из магазина, она снова окликнула меня из-за освещенной лампой простыни:

– Поосторожнее там, на крыльце. Дверь открыта.

Единственным источником света во всем доме был маленький телевизор на металлической подставке. Он стоял напротив дивана, который, казалось, был почти полностью скрыт тушей негритянки непонятного возраста. В левой руке она держала банку с майонезом, а в правой – недоготовленный хот-дог, который, видимо, был только что извлечен из бумажного пакета, валявшегося здесь же на полу. Негритянка слизнула майонез с пальцев, закрыла банку и пристроила ее опять же на диване, который, похоже, был единственным предметом мебели в комнате. Я протянул ей колбасу, и она сунула мне в руку деньги. Там было ровно столько, сколько я уплатил за салями, – плюс еще один доллар.

Я с трудом верил в то, что действительно нахожусь в одном из домов, на которые заглядывался с того самого времени, как мы переехали в этот район. Ночь была холодной, а дом не отапливался. Телевизор, должно быть, работал на батарейках, потому что я не заметил, чтобы к нему подходил электрический шнур. Мне казалось, что я преодолел какой-то огромный барьер и проник на аванпост чудес, который долгое время был позабыт миром, в место, совершенно оторванное от реальности. Я хотел спросить негритянку, нельзя ли мне будет пристроиться в каком-нибудь углу и никогда больше не покидать этот дом. Но вместо этого поинтересовался, можно ли мне воспользоваться туалетом.

Она молча посмотрела на меня и достала что-то из-под диванных подушек. Это был фонарик. Негритянка протянула его мне:

– Возьми-ка вот это – и будь поаккуратней. Вторая дверь внизу, в холле. Не первая дверь, вторая. И смотри, не свались там.

Я спустился вниз; фонарик освещал всего несколько футов немытых выщербленных досок лестницы. Я открыл вторую дверь – как мне и было сказано – и закрыл ее за собой. Комната, в которой я очутился, была не просто уборной – это был огромный клозет. У дальней стены была здоровая дыра в полу. Я посветил туда фонариком и увидел, что дыра ведет прямо в подвал дома. Там, внизу, валялись осколки фаянсовой раковины и разбитый стульчак, которые, должно быть, провалились в подвал из ванной, что когда-то располагалась в первой комнате – той, мимо которой мне было велено пройти. Поскольку ночь была холодной, а в доме не топили, то запах не был таким уж жутким. Я присел на корточки у края дыры и посветил фонариком вниз – настолько далеко, насколько это позволял его слабый луч. Но все, что я смог разглядеть, это битые бутылки из-под того пойла, которое, должно быть, активно потребляют люди, находящиеся, как говорится, на самом дне общества. Я начал думать о тех вещах, которые могут скрываться в глубине подвала, и совершенно заблудился в своих мыслях.

– Эй, малыш! – услышал я голос негритянки. – Ты в порядке?

Вернувшись в комнату, я увидел, что к негритянке пришли другие гости. Когда они прикрыли лица руками, я сообразил, что все еще держу в руке зажженный фонарик. Я выключил его и вернул женщине, по-прежнему лежащей на диване.

– Спасибо, – сказал я, прокладывая себе путь среди остальных гостей к двери. Перед тем как выйти, я обернулся и спросил, можно ли мне будет зайти к ней еще как-нибудь.

– Как хочешь, – ответила негритянка. – Только принеси мне салями, ладно?

Так я познакомился с Кэнди. Я приходил к ней еще много раз после нашей случайной встречи той ночью. Конечно, я навещал ее не только ночью. Иногда, когда Кэнди была занята собственными делами, я держался подальше, в то время как множество самых разных людей – молодых и старых, черных и белых – приходили и уходили. Иногда же, когда Кэнди была не так уж занята, я пристраивался рядом с ней на диване и мы вместе смотрели телевизор. Порой мы разговаривали, несмотря на то что наши беседы всегда были короткими и поверхностными и заканчивались сразу же, как только разговор доходил до той пропасти, что разделяла наши жизни, которую ни один из нас не мог преодолеть. Например, когда я рассказал ей о «европейских» сигаретах моей матери, Кэнди никак не могла уяснить само слово «европейские» (хотя, возможно, у нее были трудности с каждым словом). Точно так же и я частенько не мог вспомнить ничего из своего собственного небогатого жизненного опыта, что помогло бы мне понять что-то, что Кэнди походя упоминала в разговоре.

Я приходил к ней уже что-то около месяца, когда Кэнди сказала мне (безо всякой связи с происходившим):

– Знаешь, у меня когда-то был малыш – примерно твоего возраста.

– И что же с ним случилось?

– А, его убили, – ответила она так, словно ее ответ все объяснял и не требовал никаких комментариев.

Я никогда больше не спрашивал Кэнди об этом, но не мог и позабыть ее слова – и то, как отстранение она говорила о том убийстве.

Уже после я выяснил, что в районе, где жила Кэнди, действительно были убиты несколько детей. Некоторые из них, похоже, стали жертвами маньяка-убийцы, который орудовал в самых плохих районах города за несколько лет до нашего переезда сюда. (К слову сказать, об этом мне сообщила моя же мать. Она с непередаваемо неискренним видом предупредила меня о «каком-то опасном извращенце», который, по ее словам, режет глотки детям направо и налево в том самом районе, «где живет твоя подруга».)

В тот вечер, покинув наш арендованный дом после того, как мой отец удалился в подвал вместе с нашим посетителем в костюме из сэконд-хенда, я шел по улице, ведущей к дому Кэнди, и думал о том убийце. Казалось, что улицы сжимаются вокруг меня, становясь долгим кошмаром, обладающим гипнотической силой, кошмаром, который заставляет твое воображение воспроизводить массу ужасных образов и событий снова и снова – вне зависимости от твоего желания забыть их. Конечно, это было после того, как я узнал об убитых детях. Хотя мне совсем не хотелось стать жертвой маньяка, но сама возможность такой ситуации только усиливала мое восхищение этими тесно стоящими домами и узкими улочками между ними, где тени накладывались одна на другую и почти целиком накрывали этот плохой район.

Я шел к дому Кэнди, держа руку в кармане куртки. Там у меня было кое-что, сконструированное отцом. Эту штуку можно было применить в том случае, если кто-то решит причинить ущерб моему физическому здоровью, как сказал бы мой изобретательный родитель. У моей сестры было такое же устройство, внешне напоминающее авторучку. (Отец строго-настрого запретил нам говорить кому-либо – даже матери! – об этих приборчиках. Впрочем, наша мать вполне могла за себя постоять – благодаря мелкокалиберному пистолету, приобретенному давным-давно.) Иногда мне очень хотелось показать мое оружие Кэнди, но я все-таки не нарушил слова, данного отцу, – и молчал. В любом случае, у меня было с собой еще кое-что, данное мне отцом, что я собирался показать Кэнди этим вечером. Оно мирно лежало в маленьком бумажном пакете, который болтался в моей руке в такт шагам. По поводу этого предмета мне не поступало никаких указаний молчать или никому его не показывать – хотя, вероятно, отцу просто не могло прийти в голову, что я вообще захочу кому-то это показать.

То, что я нес Кэнди, лежало в низкой широкой баночке и представляло собой, выражаясь языком моего отца, побочный продукт эксперимента – вернее, первой его фазы, которая завершилась незадолго до того, как мы переехали в этот город.

Я помогал ему в этом эксперименте. Я уже говорил, что наш дом (как и все дома моего детства) был домом с привидениями, во всяком случае настолько, насколько это вообще возможно. Эта потусторонняя сила наиболее четко проявляла себя на чердаке дома – я чувствовал это и проводил там много времени (еще до того, как стал постоянно наведываться к Кэнди). В этом странном призрачном присутствии не было ничего необычного для меня с моим-то опытом. Казалось, что эта сила концентрируется вдоль деревянных балок под самой крышей; я даже представлял себе, что кто-нибудь из прежних обитателей нашего дома мог покончить с собой, повесившись на одной из этих балок. Такие предположения не интересовали моего отца; напротив, он всячески отрицал существование привидений или духов и запрещал даже упоминать эти слова.

– На чердаке ничего нет! – объяснял он мне. – Это всего лишь взаимодействие твоего сознания с пространством чердака. Здесь есть ряд силовых полей, как и в любом другом месте. И эти силы, по неизвестным мне пока причинам, проявляются в одних местах более явно, чем в других. Понимаешь? Не чердак населяет привидениями твою голову, а твоя голова населяет чердак привидениями. В некоторых головах этих привидений больше, вне зависимости от того, привидения это, боги или существа из дальнего космоса. Это не имеет отношения к реальности. Тем не менее это индикатор реальных сил, живых и даже созидательных, в которых твой разум видит какое-то там привидение или черт знает что еще. Я хочу, чтобы ты помог мне это доказать. Просто позволь мне использовать вот этот аппарат, чтобы откачать из твоей головы то, что населяет чердак призраками. Откачивание охватит только очень маленькую часть твоего мозга, потому что иначе… впрочем, лучше не думай об этом «иначе». Поверь, ты даже ничего не почувствуешь.