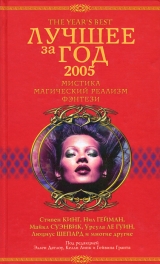

Текст книги "Лучшее за год 2005: Мистика, магический реализм, фэнтези"

Автор книги: Стивен Кинг

Соавторы: Нил Гейман,Урсула Кребер Ле Гуин,Майкл Суэнвик,Келли Линк,Стив Тем,Паоло Бачигалупи,Нина Кирики Хоффман,Брайан Ходж,Дейл Бейли,Томас Лиготти

сообщить о нарушении

Текущая страница: 20 (всего у книги 53 страниц)

Реже, когда было совсем тяжело, казалось, что и бездны уже не существует, что кто-то неведомый заполнил ее томительными остатками ужасных намерений. Бывали моменты, когда я одним глазом следил за разворачивающейся резней, а другим – находил некоторую эстетику в ужасной сцене. Словно кто-то другой смотрел через мое плечо, как каменщик любуется на возведенную им стену.

Раздался щелчок затвора, я оглянулся по сторонам и увидел, что Мидори только что сфотографировала меня. Я верил, что снимок может принести несчастье, но никак не мог решиться запретить ей это. Вряд ли она меня послушала бы. Для нее война обладала многими разными лицами. А для меня Мидори всегда была малой частицей природы с конной черных блестящих волос, с твердыми, как скала, убеждениями и неопределимым, как у всех восточных женщин, возрастом.

Она с готовностью открывала свое сердце беженцам, а они, как мне казалось, это чувствовали, даже если и не могли понять ни слова на незнакомом языке. В одной стране за другой, стоило им заметить ее открытость и готовность помочь, как самые израненные сердца открывались ей навстречу, а взамен Мидори сулила им донести их мольбы до остального мира. Она была способна прочитать целые истории по одному взгляду.

– О чем ты задумался? – спросила она, опуская фотоаппарат. – Ты был так далеко отсюда.

– Я забыл.

– А теперь ты здесь, но говоришь неправду.

– Когда я был еще подростком, у меня было множество книг о Второй мировой войне, – сказал я, испытывая желание открыться ей. – На самом деле я их почти не читал, лишь просматривал подписи под фотографиями. Каждый из нас хранит в памяти некоторые общеизвестные кадры, вроде «Водружения флага на Иводзиме». Но меня чаще привлекали те снимки, которые кажутся стоп-кадрами, моментальным срезом продолжающейся истории. Я смотрел на фотографию парня, выскакивающего из окопа или прячущегося в укрытии, и спрашивал себя: сколько ему осталось жить? Вернется ли он когда-нибудь в свой дом?

– Никогда не смогу забыть фотографию двух немецких солдат. Это не моментальный снимок, поскольку они оба смотрят в камеру. Скорее всего, фото было сделано под конец войны, поскольку один из них кажется совсем ребенком. В то же время ничто не указывает на то, что перед нами добровольны. Лицо мальчика поражает неправдоподобной гладкостью кожи, а каска слишком велика для него. Она выглядит словно шляпка гриба на ножке. А вот второй солдат… Стоит только взглянуть на него, и сразу становится понятно, что он участвует в войне с самого тридцать девятого. С небритого лица смотрят глаза тысячелетнего старца. Мне всегда было интересно, что же он увидел, что смотрит таким образом? Так что… минуту назад я задумался о том, что мне известно. Вот и все.

Та война всегда занимала мои мысли, как никакая другая. Особенно германская сторона. Никогда не мог быть уверен, что полностью понимаю немцев, и вряд ли смогу понять, но я не собираюсь выяснять обстоятельства нарушения Версальского договора. В первую очередь меня интересовало, что за идея могла овладеть умами народа и правителей, с такой беспощадной силой толкнув целую нацию к войне. Все общество сверху донизу мобилизовало свои силы с целью уничтожить остальные народы, поработить и захватить соседние страны. Да, были и другие, кто обладал иммунитетом, но их было слишком мало. Я ужасался тому, что такая маленькая страна, если посмотреть на карту мира, смогла победить своих соседей, намеревалась овладеть всем миром, высасывала свежие экономические и людские ресурсы из проигравших соседей, извергалась подобно вулкану, пока не истощила свои внутренние силы.

Я не перестаю удивляться, что побежденные, избежавшие гибели, могли отказаться от оружия, могли вернуться в свои дома и доживать до старости, вспоминая войну как кошмарный сон.

«Это не повторится», – говорили победители, клялись быть бдительными и сами верили своим обещаниям всем сердцем. Но все они рано или поздно умирали, а добрые намерения не могут передаваться по наследству.

Вот что меня больше всего пугает: вдруг то, что произошло в нацистской Германии, снова где-нибудь случится?

Иногда я высказываю эти опасения вслух, но люди вокруг только усмехаются. «О чем ты беспокоишься? Ты живешь в единственной в мире сверхдержаве». Но это обстоятельство не кажется мне таким же успокаивающим, как остальным.

Мы с Мидори оставались на крыше, пока спустившаяся ночь не собрала в одно черное пятно горы и улицы, а крошечные участки истощенного войной города не осветились огоньками незатухающих пожаров.

– Если я погибну во время съемок, а ты окажешься рядом, – сказала она, – не сделаешь ли ты мои снимки?

– Я не могу обещать. – Хватит ли у меня хладнокровия? Одно дело незнакомцы, а Мидори – это совсем другое. От одной мысли о ее гибели у меня сжималось сердце. – А ты этого хотела бы?

– Именно об этом я и прошу, – сказала она, поскольку я не понял с первого раза. – Не сделаешь ли ты мои снимки?

Бывают моменты, когда я переживаю битвы и катастрофы, которые никогда не видел и не мог видеть, поскольку время изменило оружие и технологии.

Я размышляю над необходимостью сойтись вплотную с врагом, чтобы драться на мечах и боевых топорах, булавах и молотах. Тогда приходится ждать, пока не увидишь белки глаз своего противника. И кровь из его ран. В этом случае легче понять жестокость и ярость, чем в случае падения двухтонной бомбы, хоть она и наносит неизмеримо больший ущерб. Здесь отрубаются руки и ноги, лица и тела разбиваются всмятку, головы летят с плеч.

Какими живописными и яркими были поля боев в древности, какое пиршество для волков и воронов. Яркость придавала не столько кровь, сколько сверкающее оружие и доспехи, разноцветные вымпелы и знамена, под которыми шли в бой и погибали.

И еще звуки, придающие особую торжественность. Какофония гремящих барабанов, волынок и огромных ревущих труб. Война – это театральная постановка. Вид стоящего напротив врага невероятно возбуждал и вызывал яростные крики с обеих сторон.

По крайней мере до того, как им оставалось только шагнуть навстречу друг другу.

Начиная со следующего утра, мы принялись за работу: налаживали отношения с местными жителями, которые могли служить проводниками, водителями, переводчиками. Вместе с местной милицией мы участвовали в нескольких рейдах и планировали сопровождать их отряды по мере развития кампании. Джеф и Лили записали интервью с командиром, который на данный момент управлял Баградой по законам военного времени. На первый взгляд он показался мне достаточно хладнокровным, хотя мой опыт и подсказывал, что он с нетерпением ожидает контратаки армии Кодреску.

Прошла почти неделя, когда я получил приглашение посетить полицейский участок – зловещее серое здание, в котором размещался военный штаб и, как я узнал позже, содержались пленные, представляющие особый интерес в отличие от обычных крестьян, призванных на военную службу. На тот момент из пленных был только один раненный в бою полковник армии Кодреску, отставший во время отступления и схваченный два дня тому назад при попытке перейти границу в том же самом месте, где мы въехали в страну.

– Мы подумали, что тебе будет полезно выслушать и противоположную сторону, – сказал мне Дэнис, лейтенант, с которым я успел познакомиться. Его английский был достаточно хорош, чтобы преодолевать языковой барьер в случае необходимости. – Только он наверняка будет лгать. Они всегда так делают, если попадают в плен.

Меня проводили в подвальное помещение, и Дэнис остался, чтобы переводить. Завидев нас, полковник поднялся с пола и вскарабкался на деревянный топчан, привинченный к стене; серая тень метнулась по полу. Он играл с крысой. А может, собирался ее убить и съесть.

В плохо подогнанном штатском костюме он не был похож на военного. Левая рука болталась на перевязи, хотя и абсолютно бесполезной, поскольку пуля угодила в локтевой сустав. На лице были заметны синяки, некоторые из них совсем свежие. Раньше, вероятно, он был плотным мужчиной, но после двух или трех недель скудного рациона его кожа обвисла складками. Меня допустили на эту встречу только по той причине, что допросы были уже бесполезны. За предыдущие два дня из него вытянули все, что можно, и теперь он годился только на роль забытого пленника.

Я приготовил камеру, но медлил снимать, подходящий момент еще не наступил. Я хотел, чтобы полковник расслабился и его высокомерие проявилось в полной мере. Хотелось получить портрет человека, убежденного, что его тюремщики, несомненно, более низкого социального происхождения, нежели он. А пока на его лице отразилось задумчивое любопытство, словно он пытался вспомнить мое лицо.

Дэнис приказал часовому встать у запертой двери в камеру. Вряд ли стоило бояться раненого полковника, но все меры предосторожности соблюдались, и его здоровую руку пристегнули наручниками к поврежденной. В помещение принесли два стула, и мы могли сесть достаточно близко, чтобы спокойно поговорить. Я включил диктофон и для начала задал несколько вопросов. Дэнис перевел их полковнику. Пленник явно не хотел тратить время на ответы – он произнес несколько отрывистых слов без тени раскаяния.

Наконец полковник что-то пробормотал, обращаясь к Дэнису, и тот смущенно замолчал, не решаясь перевести очевидную грубость.

– Он говорит… вы ему наскучили. Он спрашивает, собираетесь ли вы разговаривать о чем-нибудь, кроме политики, вождей и военных действий.

– Тогда спроси, что может его заинтересовать, – ответил я.

Дэнис перевел мой ответ, и полковник, услышав его, выпрямился, опираясь спиной на каменную стену. Он коротко улыбнулся мне, рассеянно обвел взглядом подземелье, а в это время его язык, как у лягушки, выскочил изо рта, обвел губы и снова спрятался. Наконец, взгляд полковника остановился на зарешеченном окне под самым потолком. Отсюда невозможно было что-нибудь увидеть, но свежий воздух все же проникал внутрь.

– Баграда всегда была красивым городом, вы согласны? – через Дэниса спросил полковник. – Но теперь, я думаю, она стала еще красивее. Вы удивлены, что я так считаю? Могу объяснить, даже без дополнительных вопросов.

Он терпеливо и уверенно подождал, отлично зная, что я кивну в знак согласия.

– Скажите, – заговорил он снова, – будучи мальчишкой, приходилось ли вам поймать живую лягушку или ящерицу, положить ее на доску и разрезать просто из любопытства, чтобы посмотреть, что у нее внутри? Вы ведь не станете этого отрицать?

На моем лице появилось явно запоздалое осуждение детского любопытства, но другого ответа полковник и не ожидал. Я и сейчас еще помню, как прорезал отверстие в боку пойманного карася, как под острым шилом лопнул трепещущий плавательный пузырь и забрызгал меня озерной водой.

– Разве вы не восхищались красотой внутренностей? – все более восторженным тоном продолжал полковник, тогда как Дэнис переводил его слова монотонным речитативом. – Разве не казался этот вид еще более прекрасным от мысли, что животное больше никогда не станет целым? – Он улыбнулся маленькому окошку, в котором мог видеть только небо. Казалось, описанная картина стоит у него перед глазами. – Все остальное – только вопрос масштаба.

За годы моих странствий я заметил у некоторых людей, необязательно в данный момент находившихся за решеткой, хотя многие из них побывали в тюрьме, одну особенность. В них, в самой их сущности было что-то не так, и чем дольше они жили, тем сильнее проявлялось это отличие, которое я могу назвать только признаком вырождения. Так выглядят состарившиеся серийные убийцы, особенно в тот момент, когда предаются воспоминаниям.

На небритом, покрытом стального цвета щетиной лице полковника выступила испарина, затем струйка пота скатилась и исчезла в морщинах. Я знал, что он – один из них. Несомненно, он был военным, но в первую очередь в нем было что-то еще.

Полковник поморгал маленькими свиными глазками и похлопал по красной потрескавшейся коже на раненой руке.

– Представьте себе молодую женщину, даже девочку, – продолжил он через Дэниса. – Свежая, хорошенькая, она всю жизнь провела в своей деревне и почти ничего не знает об остальном мире. Местный священник утверждает, что она живет в чудесном месте, и она верит ему и каждый день смотрит на горные вершины. А теперь представьте ее лицо, когда ей впервые придется столкнуться с тем, что могут сделать солдаты, когда они поступают так, как им хочется и как угодно долго. Раньше она была красивой… но теперь… теперь она стала совершенной…

Чем дольше говорил полковник, тем труднее становилось Дэнису оставаться беспристрастным, переводя его речи. Даже его дыхание стало прерывистым. Насколько я знал, у Дэниса было три младших сестренки. Наконец он не выдержал, сорвался с места, ударил полковника в лицо, потом еще раз. Тот ударился головой о стену и рассмеялся, выплевывая кровь.

Похоже, интервью закончено.

– Как вы сами понимаете, – дрожащим голосом произнес Дэнис, – полковник совсем болен.

Но пленник хотел еще что-то сказать мне, и Дэнис недоуменно смотрел на него, словно не понимал и половины его слов.

– Что он сказал? – спросил я.

– Мне это совершенно непонятно, – ответил Дэнис. – Он говорит… возможно, он недостаточно хорошо объяснил то, что он делает… Но он говорит, что вы из тех людей, которые должны понимать – я стараюсь подобрать правильное слово – эстетику. Дальше еще более странно. Он говорит, что не знает, как назвать то, чье желание мы стремимся утолить, иногда даже этого не сознавая, но оно повсюду, видит все, и крысы служат ему глазами.

Дэнис замолчал и сплюнул на пол.

– Как я вам уже говорил, полковник, по-моему, сошел с ума. Стоит только посмотреть на книжку, обнаруженную в его вещах.

Полковник прервал его, заговорив с Дэнисом, но глядя прямо на меня. Незнакомые слова, казалось, повисли в воздухе, пока Дэнис растерянно переводил взгляд с пленника на меня.

– Он спрашивает о шраме у вас сзади на шее, – неуверенно стал переводить Дэнис, – видно ли его так же отчетливо, как раньше.

Я восстановил в памяти весь отрезок времени, что мы находились в камере, и понял, что ни разу не поворачивался спиной к этому человеку. Я был уверен в этом: привычка выработалась за долгие годы разговоров с куда более опасными преступниками, чем полковник. Но даже если и поворачивался, разве можно было рассмотреть шрам, скрытый волосами и воротником? И все же в тот момент я мог думать только об одном: о тех моментах, когда наводил объектив на сцену бойни и ощущал за своим плечом постороннее присутствие. Настолько близко, что вздох удовлетворения шевелил волосы у основания шеи.

– Я не вижу причин продолжать этот разговор, – сказал я.

Дэнис подул на ушибленную руку и позвал часового, чтобы отпереть камеру.

Вероятно из-за того, что мы не ожидали ничего подобного от такого пленника, как полковник, ему удалось зайти настолько далеко. Как только открылась железная дверь, он внезапно соскочил с лежанки и рванулся вперед, оттолкнул меня и Дэниса, чуть не сбив с ног, потом отшвырнул часового. Его запястья все так же были скованы наручниками, но ноги были свободны. Полковник проскочил между нами, рванулся вверх по лестнице и бросился бежать, словно давно мечтал об этом моменте.

Воспользовавшись всеобщим замешательством, он даже сумел выскочить из здания и выбежать на улицу. Но к тому времени подбежали еще несколько солдат. Они не стали преследовать его. Дэнис и я выбежали из двери как раз в тот момент, когда они неторопливо, почти лениво, прицеливались ему в спину.

Мне и раньше приходилось видеть, как умирают люди, и не один раз. Насколько я могу судить по своему опыту, это происходит или пугающе быстро, или тянется мучительно долго. Они падают как подкошенные или умирают целую вечность. Однажды я даже сделал фото – русского солдата в Афганистане, выпрыгнувшего из горящего кузова грузовика после налета моджахедов на колонну. Я не знаю, видел ли он что-нибудь, но никогда не смогу забыть, как он полз по земле, словно раздавленное животное, а его обгоревшее и окровавленное лицо умоляюще смотрело на меня через объектив. С тех пор, как только заходит разговор о воинских подвигах и славе, мне хочется показать тот снимок.

А полковник… Я никогда не видел, чтобы люди умирали так, как он.

Пули, казалось, только подталкивали его вперед. Он продолжал ковылять, роняя капли крови на заплеванный тротуар, но никак не хотел падать. Лишь спотыкался, как человек, у которого связаны руки. Второй залп окончательно раздробил раненую руку, разорвав ее надвое. Обрубок выскользнул из перевязи и волочился по земле, удерживаемый наручником, еще десять или двенадцать шагов, пока лучший из стрелков не уложил беглеца на землю, но тело долго еще продолжало судорожно подергиваться.

Несколько мгновений мы все только молча смотрели на тело.

В голове бились три мысли:

Полковник ни на секунду не мог надеяться убежать.

Эта сцена была разыграна специально для меня.

Его смерть имела определенную причину.

На седьмой день творения, согласно старой легенде, Бог отдыхал.

По всей видимости, Он считал свой отдых таким же превосходным, как и все, что он сотворил и одобрил раньше. Заслуженное вознаграждение после тяжелой работы, самый выдающийся результат которой ходил на двух ногах, точил копья и укрощал энергию атома.

Еще и сейчас люди теряются в догадках, когда и как все повернуло в худшую сторону. Как случилось, что превосходно налаженная система на этой голубой планете, третьей по счету от Солнца, дала сбой и даже самые жестокие природные потрясения не могут восстановить первоначальный порядок?

Ответ очевиден.

Как уснувший на посту часовой, старый Ублюдок спал за работой.

Той ночью в постели с Мидори я едва мог заставить себя прикоснуться к ней.

Даже при вполне обычных обстоятельствах я не мог не сознавать, насколько она миниатюрна, хотя раньше это вызывало лишь нежное восхищение и ничуть не ослабляло силы нашей страсти. Я никогда не мог причинить ей малейшую боль.

Но этой ночью, когда мы оба настолько устали, что могли только лежать рядом, я не переставал думать о ее хрупкости; сейчас она представлялась мне почти сверхъестественной. Мидори казалась такой уязвимой.

К этому времени мы узнали все о массовых изнасилованиях, об окруженных колючей проволокой поселках, где подручные Кодреску в целях этнической чистки выращивали новое поколение. Эти сведения случайно просачивались наружу от его же боевиков.

Я видел доказательства.

В тот момент, когда полковник погиб под пулями, я забыл о той книге, которую нашли в его вещах и о которой говорил Дэнис. Пока солдаты убирали останки беглеца, он спросил, не хочу ли я взглянуть на эту книгу, не хочу ли узнать, что он был за человек.

Да. Нет. Да.

Сначала Дэнис получил разрешение, потом в той комнате, где хранились все улики преступлений, как мирных, так и военных, он вынул книгу из ящика стола и протянул мне. Томик в твердой обложке, первоначально довольно тонкий, а теперь распухший, как будто между его страниц хранились какие-то бумаги. Название на незнакомом мне языке было недоступно, но я смог прочитать имя автора и понял, что это за книга. За пятьсот лет до Рождества Христова китайский полководец но имени Сунь Цзы написал настолько совершенное пособие по тактике войн, что оно использовалось и в наши дни. Ею руководствовались все, начиная с Мао Цзедуна до инспекторов на Уолл-стрит. На первый взгляд «Искусство войны» было закономерной находкой в вещах полковника.

– Ты только открой ее, – посоветовал мне Дэнис.

Я увидел, что текста не было видно, да он и не представлял интереса: страницы книги служили фоном для фотографий, как в альбоме. От клея и фотокарточек они стали толстыми и жесткими. И так по всей книге, где бы я ни открыл.

На первом же снимке был запечатлен солдат в довольно грязном мундире, шагнувший вправо от стоящей на коленях у каменной стены женщины. На земле перед ней лежал небольшой сверток. Влажное пятно – свидетельство преступления – темнело на камне. Конечно, мне приходилось слышать о том, что солдаты разбивали о стены головы младенцам, держа их за лодыжки, но до сих пор я не встречал этому ни одного свидетельства.

Я наугад перевернул страницы – и снова свидетельство. На этот раз я мог убедиться, что полковник – если фотографии делал он сам – хорошо знал, о чем говорит, рассказывая об изнасиловании девочек. Он знал еще о многих вещах, гораздо более ужасных, которыми теперь уже не мог похвастаться.

Нет необходимости описывать каждый из нескольких десятков снимков.

Но они сохранились. Как опасная инфекция.

Я нес их с собой по улицам Баграды. Держал при себе, пока ел холодную лососину из банки. Они были со мной, когда я лег в постель и едва мог заставить себя прикоснутся к бедру Мидори, да и то лишь щекой, а не рукой. Я прижимался небритым лицом к нежной теплой коже и думал: «Она может погибнуть. Просто ради забавы. Здесь это случается».

Нет, конечно, не стоит описывать остальные снимки.

Вот только почему полковник решил, что из всех окружающих людей только я мог понять эстетику того, что он называл работой?

Просто домыслы, решил я для себя. Просто игра воспаленного ума безумца, который считал, что его работа служит удовлетворению некоего существа, использующего крыс в качестве глаз. Порочный человек, хранящий, а может, и снимающий фотографии, которые я никогда не стал бы делать. Потому что я намного лучше его, не так ли?

Но это не помешало мне их рассматривать.

Все. Каждую. Первую.

Безумный и порочный человек, который каким-то образом рассмотрел шрам сквозь меня.

В первый день Разрушения – догадки неизвестного о том, как это могло быть.

Нетрудно представить себе группу приземистых, коренастых мужчин, одетых в потрепанные шкуры, снятые с животных, вооруженных грубо обработанными орудиями, сосредоточенно изготовленными при свете костров. Причиной стычки мог послужить спор из-за свежего трупа гигантской антилопы или бизона, а может быть, из-за удобного укрытия.

Чью-то руку с толстыми обломанными ногтями, испачканную в охре при попытке запечатлеть подобие убитых животных на стене пещеры. Но удар дубины, разбивающий вдребезги чей-то череп и швыряющий противника на землю, не имеет ничего общего с охотой, когда животных лишают жизни, испытывая чувство, близкое к благоговению.

Легко представить, как он смотрит на окровавленные мозги, смешанные с грязью, как воздух шумно втягивается широкими ноздрями, а из груди вырываются звуки, означающие одобрение.

В дождливом Сиэтле, на чердаке, где я иногда живу, иногда работаю, а иногда просто смотрю на стены, они свисают с лески, протянутой от гвоздя к книжной полке. Они не похожи на выстиранное белье, скорее напоминают змеиные шкуры, сверху их удерживают прищепки, а снизу подвешен груз, сдерживающий их упрямое желание свернуться.

Для тех, кто проявляет пленки, есть две категории работ. Есть снимки, сделанные быстро и нечетко, часто второпях; они предназначены для сиюминутного просмотра. А есть те, которые мы приберегаем на потом, храним свернутыми в герметичных капсулах, их цвета богаче, тени полнее; мы говорим себе, что они важнее, они дольше будут популярными, что некоторые из них даже запомнятся.

И вот я вставляю в глаз лупу, наподобие монокля, и наклоняюсь, чтобы просмотреть пленки, еще не просохшие на леске, и каждый из кадров кажется мне шедевром, каждый удивляет. Но ни один из них не принадлежит мне. Когда я впервые просматриваю то, что видела она, мне кажется, что я смотрю ее глазами.

Я вижу лица жителей Баграды, их редкие улыбки и частые слезы. Я вижу прозрачную отчетливость нищеты в городе и его окрестностях, вижу, как уменьшилось население. Я вижу самого себя на крыше гостиницы, вдали от дома, вижу, как она видела меня, и удивляюсь, как она могла любить такого потрепанного годами и странным образом жизни типа, а потом грущу, что она не могла меня любить хоть немного дольше.

И еще я гадаю, действительно ли я стал видеть лучше, правда ли все, что я слышал о компенсации ощущений. Полная глухота на одно ухо и на восемьдесят процентов на второе – достаточный повод ожидать возмещения.

Мне кажется важным сохранить в памяти те последние звуки, которые я слышал отчетливо. Я должен в любое время мысленно включить кнопку и снова прокрутить их, хотя бы в воспоминаниях… И мне кажется, что мне это под силу, хотя с радостью отказался бы от последних двадцати процентов неполноценного слуха, лишь бы их не слышать.

Смех. Я до сих пор помню тот смех, что привлек наше внимание.

Она готовилась на следующее утро отправиться в один из лагерей насилия. Освобожденный, но с оставшимися там женщинами, поскольку он превратился в один из импровизированных госпиталей. Не в силах прогнать воспоминания о книжке полковника, я хотел попросить ее отказаться от поездки, но понимал, что такая просьба может ее оскорбить.

Там представители Красного Креста. С ней все будет в порядке.

Смех.

Мы уже подходили к гостинице, когда этот смех раздался приблизительно в двух кварталах от нас. Мы остановились. Этот звук в разгромленном городе был подобен солнечному лучу в царстве тьмы. Со дня приезда в Баграду мы почти не слышали смеха. Более того, это был детский смех, смех множества детей. Что бы ни вызвало это веселье, мы просто должны были успеть запечатлеть необычное явление, пока оно не исчезло.

Сначала, пока мы не подошли ближе, все выглядело так обычно. Просто группа ребят, резвящихся посреди пустынной улицы, смеющихся и кричащих, играющих в футбол. Подобные сцены в этот же момент можно было наблюдать на улицах Берлина и Мадрида, Дублина и Чикаго, везде, где люди жили в мире… А раз это происходит и здесь, значит, есть надежда. Есть свет.

Мы щелкали фотокамерами и подходили ближе, потом снова снимали и снова приближались, но Мидори первая увидела в мелькании ног и клубах пыли, что у этого мяча есть лицо, борода и сломанные зубы.

Теперь я с легкостью могу обвинить их во всем. Если бы мы не наткнулись на них, мы не оказались бы не в том месте и не в тот момент. Если бы мы так не поразились их смеху, а потом жестокой причине, его вызвавшей, мы на несколько мгновений или минут раньше обратили бы внимание на грозные звуки, предварявшие контрнаступление армии Кодреску на город, который он сдал не так давно.

Смех и пронзительный вой летящих снарядов – вот последние звуки, которые я помню.

А потом ряд отдельных моментов. Мальчишки и куски их тел в воздухе. Пронзительное чувство невесомости и головокружения – я тоже в воздухе. Привкус пыли и теплая влага крови на шее, вытекающей из правого уха. Чувство полного одиночества из-за абсолютного отсутствия звуков. Весь мир словно накрыли плотным одеялом.

«Снимай», – шептали ее губы, когда я нашел Мидори. Я прочел слова по губам, и их движения загадочно соответствовали гулу в моем левом ухе. «У тебя по лицу течет кровь». Она зря тратила слова и время, ведь ни один из нас не мог забыть разговор на крыше гостиницы. «Снимай».

Но чтобы выполнить ее просьбу, я должен был сначала отпустить ее.

В том наследстве, за которое я теперь отвечаю, есть последний кадр на последней пленке:

Мидори лежит на улице, чья-то рука с правой стороны кадра прижата к ее щеке.

Это моя рука, но она может быть и чужой, это не имеет значения. Я не мог и в мыслях допустить, чтобы кто-то имел возможность подумать, будто она умерла в одиночестве. В техническом отношении снимок совершенно испорченный, он сделан через треснувший и покрытый пылью объектив. Мне кажется, мир простит этот недостаток… хотя он стал гораздо хуже, когда ее не стало.

А теперь пора вернуться к изначальному вопросу:

Сможет ли хоть один снимок передать симфонию руин Баграды?

Такой снимок существует только в моем воображении, поскольку рядом не оказалось ни Дулана, ни Барнетов, чтобы запечатлеть этот момент: посреди улицы на коленях стоит мужчина; он неподвижен и спокоен, несмотря на царящий вокруг хаос. Ему нетрудно сохранять спокойствие, ведь у него, как у священника, подающего последнее причастие, есть цель. Вы видите его только со спины, и еще труднее рассмотреть тело, над которым он склонился, – то ли подростка, то ли миниатюрной женщины. Они могут быть кем угодно, неопределенность очень важна. Их лица, наоборот, не имеют значения.

В этом снимке важен фон: поднимающиеся клубы черного дыма, в которых кто-то может увидеть жестокие лица, темные норы, откуда выглядывают крысы, стараясь не пропустить ни одной детали зрелища, а вокруг изломанные силуэты стен и крыш, почти прекрасных в своем разрушении. Так трагично, словно искусный художник превратился в вандала и в отчаянии набросился на собственное эпическое полотно.

Снимок утверждает, что мы не просто мазки краски на его полотне.

Мы еще и волоски в его кисти, и лезвие его ножа.