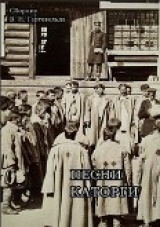

Текст книги "Песни каторги"

Автор книги: Сергей Максимов

Соавторы: Влас Дорошевич

Жанры:

Поэзия

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)

Вставал с слезами на заре,

Ложился спать в заботах…

Окончивши срок, как видно из той же его стихотворной биографии, он пошел искать работы по Забайкалью, но, – как бедный ссыльно-каторжный везде в пренебрежении, везде в загоне, – не мог ничего добиться. Наконец, его охватила общая болезнь всех поселенцев – «тоска по родине». Эта тоска, постоянная жалоба, и отчаянно-безнадежное положение ссыльного выражается во всех его стихотворениях.

Нет, прошла, знать, жизнь моя;

Я свое отжил;

Хотя на свободе я,

Но без всяких сил.

. . . . . . . .

И далее:

Я изгнанник родины;

Мне не быть на ней.

Это ядовитое сознание невозможности увидеть когда-нибудь родину, вместе с чувством глубокой скорби и раскаяния за свою молодость, все более и более растравляло жизнь этого человека. Мокеев ударился под влиянием этой тоски в запой; он блуждал по городам, по базарам, прося милостыни, – как рассказывает сам, – валялся в больнице, должно быть, в белой горячке, и жизнь смололась. Стихотворения его начали мельчать; в них он начал себя выставлять забитым, униженным и смотавшимся безнадежно. Г. Максимов застал этого, по виду скромного и тихого человека, в безнадежных запоях. Несмотря на то, что он иногда получал деньги от родных, что не раз пристраивался к месту у сибирских купцов, которых он местами воспевает, он не мог однако до последнего времени ужиться в Сибири. Он постоянно терзался мыслью, что «отца, брата, мать родную должен схоронить в живых», т. е. не видать, «забыть подругу детства» и т. д.; он решил, что нет ему места в чужой стороне, нет крова, и эта мысль постоянно его преследовала. Таким образом, Мокеев был чисто ссыльным поэтом; он не только изображал каторгу в прежней ее форме с каторжным житьем простого человека, но он испытывал всю участь поселенца в Сибири, смотрел на жизнь глазами ссыльного, испытывал все его чувства, все муки и всю раздирающую боль изгнания. Поэтому все его произведения проникнуты глубокою жизненною правдою. В то же время этот арестантский поэт, вышедший из народной среды и писавший для простого народа, как видно, уже находился под обаянием новой литературы; у него видно близкое подражание Пушкину, Лермонтову, Жуковвскому, Полежаеву и Кольцову. Стих его до того близок к этим поэтам, что иногда решительно невозможно отличить его подражаний от оригиналов, но рядом с этим перемешиваются и стихи, напоминающие склад прежней арестантской песни и ее арестантский язык. Точно так же наряду с прекрасными и выдержанными стихотворениями попадаются лакейские и писарские вирши, имеющие сюжетом – лесть благодетелям, выпрашиванье двугривенного, воззвание к водке и т. д.

Вот, например, замечательное по безукоризненности стихотворение:

Узник

Что не вольная пташка в клеточке,

И не робкая рыбка в неводе,

Грустит молодец в тюрьме каменной

За железною за решеточкою.

После горьких слез, после мрачных дум

Добрый молодец вспомнил родину,

Вспомнил юные дни невозвратные,

Когда жил еще с отцом с матерью.

Ах, ты молодость, жизнь прошедшая.

Жизнь прошедшая – подневольная!

Ты успела лишь обольстить меня

И сокрылася за сини-моря.

Для кого же я по ночам не спал?

Кому сыпал я сребро-золото?

Не тебе ли я буйной-ветреной

Платил дань не раз почти жизнью?

Такие стихи острожного поэта напоминают вполне стихи Кольцова и Полежаева, напр. стихотворение «у меня ли молодца ровно в двадцать лет, со бела лица спал румяный цвет» и т. д.

Подобными же стихами поэт описывает самую жизнь арестантской среды. Таково, например, описание предчувствия арестанта перед наказанием. В этом же стихотворении необыкновенно верно изображено прежнее наказание, известное под именем «Зеленой улицы», столь часто встречающееся в арестантских стихотворениях и взятое тюремным поэтом, вероятно, из живых рассказов, если не самим испытанное.

Ночь перед наказанием

Месяц в небе возвестил

Час полуночи глубокой

И случайно свет пролил

В свод тюрьмы моей жестокой.

Грусть чугунною плитой

Налегла ко мне на грудь,

И без страха я не мог

Сердцем трепетным вздохнуть.

Бьет полночь; никто ни слова;

Всюду спали крепким сном;

Только оклик часового

Раздавался под окном.

Ветер вольный, ветер сильный

По корридору шумит.

А сердце вещее дрожит

И будто ждет чего-то злого,

И на слова мои ни слова

Мой часовой не говорит.

Проходит ночь; душа скорбит…

Рассвет мне страшен, как могила.

Чего же сердце так заныло?

Скажи, чего тебя страшит;

Скажи, чего тебя пугает!

А вот и описание казни.

На место казни я пришел;

Со всех сторон толпы бежали.

Определенье мне читали:

Четыре тысячи пройти

И вечно чтоб в Сибири хладной

В работе каторжной пробыть.

Я слышал приговор ужасный.

Потом, «Повзводно» – закричал

На офицеров батальонный.

Склоня я голову стоял

Угрозы слушал я невнятно

. . . . . . . . . . . .

Раздали палки по рядам,

К прикладам руки привязали,

«Дробь» – барабанщикам сказали;

В моих глазах померкнул свет.

Иду в рядах; пощады нет;

Удары сыплют в спину градом,

А я без чувств верчу прикладом.

Прошел 500, – ходить не мог.

Не раз меня сбивали с ног,

Не раз водой меня полили.

Начальник закричал: «Отбой!»

Тряслися ноги подо мной;

Дыханье я переводил;

Не то был мертв, не то был жив;

Не знал, что делалось со мной.

И долго в забытьи я был…

Тогда лишь принял мало силы,

Когда мне фельдшер кровь пустил

. . . . . . . . . . . .

Чрез час в больнице я лежал;

За мной товарищи ходили.

Ни дня – ни ночи я не знал,

Не мог сидеть, не мог ходить,

С трудом лишь мог проговорить,

Чтоб мне рубашку намочили.

Это стихотворение, по-видимому совершенно выдержанное, внезапно оканчивалось словами на манер арестантской песни:

Так десять дней ее мочил (рубашку)

И облегченье получил.

Много глубины чувства встречаем мы в стихотворениях Мокеева, посвященных его личным воспоминаниям. Таково напр. описание чувств ссыльного при оставлении родины. Стихотворение это начинается подражанием пушкинскому «прости, Москва», мы его не вносим, но вот оригинальные его строфы:

Последний раз «прости» родному

Приюту должен я сказать,

Последний раз кресту златому

Приходской церкви долг отдать.

Сказав «прости», не тройкой мчаться

Мне суждено по столбовой, —

Идти в цепях, душой терзаться

С полуобритой головой.

И на этапах в казематах,

В сырой забившись уголок,

Мечтать о доле невозвратной

И слезы лить на злобный рок.

Прости отчизна, край отрадный!

В изгнанье вечно я решен,

Туда, где россыпи ужасны,

Как башни, где хребты стоят,

Где нет невинных развлечений,

Равнин, украшенных полей,

И где упреки и презренья

Должно нести душе моей.

Там буду жить с подругой-скукой,

Вдали от милых, сиротой,

С воспоминаньем и разлукой

Страдать в работе вековой!

Вот как автор изображает судьбу свою в ссылке:

Из жизни ссыльного

За преступленье я лишен

Отечества святого,

И нить влачится бытия

Среди чужого крова.

Чужие нравы и народ…

Обычай встретил новый;

Не тот лазурный небосклон

И климат уж суровый…

В Петровском был и на Коре

В тяжелых я работах,

Вставал с слезами на заре,

Ложился спать в заботах.

В тюрьме сидел и вольно жил,

Тянулся год за годом.

Надежды я похоронил

Под чуждым неба сводом.

Тянулись так пятнадцать лет…

Надежда появилась,

Мелькнул погасшей жизни свет,

Свобода мне открылась.

Я взял билет и с ним пошел,

Летел я вольной птицей,

С ним проходил хребты и дол —

Станица за станицей.

Куда ж, зачем? и сам не знал;

Тащился я усталый.

Нигде привет меня не ждал

В одежде обветшалой.

Войдешь в станицу и с трудом

Ночлег найдешь с приветом.

В другой всю ночь из дома в дом

Проходишь до рассвета.

Глядят с презреньем на меня;

Не видно сожаленья, —

И час от часа, день от дня

Я чуждый стал терпенья.

Не мил и божий свет мне стал

И в тягость увольненье.

Я шел вперед и рассуждал:

«Ах, где стряхну мученье!»

В деревне жить, пахать, косить

От роду я не знаю

Снопы вязать и молотить

Совсем не понимаю.

Далее мы извлекаем следующие лучшие строки, где поэт жалуется на бедность.

О бедность, бедность, недруг злой!

Твоя волшебна сила,

Ты сколько гениев, с тобой

Сроднившихся, стемнила!

Орел парит до облаков.

Чей взор с его сравнится?

Подрежь крыло, – он не таков,

Не та уж будет птица.

Он вместе с курами живет

И с робостью шагает;

Сердитый гусь его клюет;

Петух его пугает.

Такая ж доля бедняка:

Он вянет в самом лете,

Когда могучая рука

Сжимает его в свете.

В этом, хотя и несовершенном, стихотворении вполне верно рисуется судьба поселенца в Сибири, который не знает, куда деваться, которому Сибирь противна, люди и местность чужды, и где ему, по получении свободы, становится «не мил божий свет» и «в тягость увольненье».

Поэзия Мокеева в этом случае превосходно изображает поселенческое или ссыльное миросозерцание. Антипатия его к Сибири, как к стране ссылки, проявляется у него везде; поэт изображает ее «холодной» и «ужасной»; он видит здесь

Не тот лазурный небосклон

И климат уж суровый,

хотя Забайкалье в южной Сибири и отличается мягким и прекрасным климатом. Поэт говорит, что он осужден

Туда, где россыпи ужасны, —

Как башни, где хребты стоят,

«Где люди, как звери, опасны

И правых без вины винят».

Несмотря на то, что в своих стихах он воспевает гостеприимство и покровительство многих благодетелей из сибирских жителей, – взгляд на Сибирь и сибиряков у него остается озлобленным. Нравы ему крайне чужды и противны; «чужие нравы и народ, обычай встретил новый», пишет он. Его поражает, например, карымский чай или ватуран (чай с маслом, молоком и солью), который употребляют жители Забайкалья. «Я все привык переносить» – говорит ссыльный,

Но не могу сносить я муки:

Карымский чай с кумиром пить.

Ссыльному все кажется дико и глупо; все его мучит, даже «карымский чай»; вся Сибирь для него как будто только один коринский рудник, окруженный хребтами. В своей ненависти к стране ссыльный поэт доходит даже до того, что влагает свое чувство ветру, который говорит:

Определен был небесами

Я парус в море навевать;

Мне душно здесь между горами

В Сибири хладной завывать.

А потому ветер так же хочет в край родной, как и ссыльный. Такая черта в высшей степени характерна. Подобные чувства наполняют всех поселенцев в Сибири. Место изгнания всем им одинаково противно. У поэта присоединяется к этому бедственное положение, бедность и наклонность к крепким напиткам. Он так же не умел, как все поселенцы, «в деревне жить, пахать, косить, снопы вязать и молотить»; зато тем неудержимее влечет чувство поэта к воспоминаниям и к родной местности. С необыкновенно теплым чувством он обращается к ним.

Я описал бы все полней

И в рифме больше бы явилось,

Когда б спокойствие ко мне

Хотя на миг бы возвратилось,

Хотя на миг бы мог забыть

Родимый край и кров священный,

Или надеждою мог жить,

В глуши Сибири отдаленной.

Да, мне надежд счастливых нет.

Прости, прелестное былое!

Знать, прежних дней и прежних лет

Не возвратит ничто земное.

Эта безнадежность ссылки именно и составляет самые жгучие страдания ссыльного в Сибири. Вот прекрасные поэтические строфы, навеянные этими же чувствами.

Как же мне не грустить

О прошедшей весне?

Мое сердце болит

О родной стороне.

Оглянусь я в ту даль,

Даль глубокую,

Где девицу любил

Черноокую,

Ее локон кудрей

Целовал-миловал,

И слезинку с очей

Пил, как нектар святой.

Я могу не грустить

Лишь в забвеньи одном;

Научите ж забыть

О былом, о родном!

Это стихотворение даже безукоризненно-прекрасно. Наконец, вот еще стихотворение, замечательное по выработанной форме стиха, написанное в виде эпитафии арестантам и, как видно, относящееся к тому старому времени, когда для преступников еще не было отменено телесное наказание:

Спите, трупы под землею!

Сон ваш мирен и глубок;

Ни с несчастьем, ни с бедою

Незнаком ваш уголок.

Мать сыра земля – защита

Вам от гибели прямой;

Ею ваша грудь закрыта;

Вы не встретитесь с бедой.

Недоступны вам раздоры;

Стон не встретит вас ничей;

Там не встретят ваши взоры

Кнут и грозных палачей.

Подобные стихотворения ясно показывают, до какого совершенства уже достигла поэтическая форма в арестантско-народном творчестве.

Такими стихами пушкинско-лермонтовского склада описывалась судьба простого арестанта, его горе и несчастия, и эти стихи составляли исключительное достояние каторги. Арестантская среда показала этим, что она может не только давать даровитых поэтов, но и понимать прелести нового литературного стиха и быстро осваиваться с ним.

На переход старой русской народной песни к новому, хотя и неудовлетворительному стилю, нельзя поэтому смотреть как на регресс и на утрату поэтического чутья в народе, как уверяли славянофилы, а за ними утверждает и г. Максимов. Неудовлетворительная стихотворная форма мещанских, фабричных, солдатских, писарских, лакейских, а затем и арестантских песен есть только первая подражательная форма новой литературной поэзии. Это, так сказать, только пена, прибиваемая к народной жизни из просвещенных слоев общества, за которою должны следовать более чистые волны, приносящие ей вполне выработанный литературный стих – наследство лучших поэтов. Центр просвещения, моды, инициативы находится теперь в просвещенных классах общества; отсюда постепенно распространяется цивилизация, охватывая разные слои народа и ассимилируя в себя его лучшие силы. Народ перестает ныне жить своею самобытною, замкнутою жизнью, как прежде. Пропасть, отделяющая его от просвещенных классов, все более уменьшается; поэтому склад просвещенной жизни, привычки, нравы, литературный язык и литературная форма поэзии должны все более проникать в него. Что теперешняя подражательная поэзия есть только переходная форма и что народ готов перейти к формам языка и поэзии, выработанным нашею литературою, при первой возможности, – это доказывается историею острожной песни и тюремного творчества. Затем не столько нужно печалиться о том, что наш народ оставляет древнерусские формы поэзии, сколько содействовать его переходу к новейшим образцам, для чего необходимо дать ему поскорее возможность познакомиться с сокровищами наших лучших поэтов. Дай только Бог, чтобы в новых формах народ мог выражать лучшие и более отрадные явления своей жизни, чем те, которые отмечены в оканчивающей свое существование арестантской песне.

В. М. Дорошевич. Песни каторги

Замечательно, – даже страшная сибирская каторга былых времен, мрачная, жестокая, создала свои песни. А Сахалин – ничего. Пресловутое:

«Прощай, Одеста,

Славный (?) карантин,

Меня посылают

На остров Сахалин»…

кажется, – единственная песня, созданная сахалинской каторгой. Да и та почти совсем не поется. Даже в сибирской каторге был какой-то оттенок романтизма, что-то такое, что можно было выразить в песне. А здесь и этого нет. Такая ужасная проза кругом, что ее в песне не выразишь. Даже ямщики, эти исконные песенники и балагуры, и те молча, без гиканья, без прибауток правят несущейся тройкой маленьких, но быстрых сахалинских лошадей. Словно на козлах погребальных дрог сидит. Разве пристяжная забалует, так прикрикнет:

– Н-но, ты, каторжная!

И снова молчит всю дорогу, как убитый. Не поется здесь.

– В сердце скука! – говорят каторжане и поселенцы.

«Не поется» на Сахалине даже и вольному человеку.

Помню, – в праздничный какой-то день из ворот казарм выходит солдат – конвойный. Урезал, видно, для праздника. В руках гармония и поет во все горло. Но, что это за песня?

Крик, вопль, стон какой-то. Словно вопит человек «от зубной боли в душе». Не видя, что человек «веселится», подумать можно, что режут кого. Да и не запоешь, когда перед глазами тюрьма, а около нее уныло, словно тень, в ожидании «заработка» бродит старый палач Комлев.

– Ты зачем пришел с поселья?

– Слыхал, что вешать будут. Думал три целковых заработать. Без меня некому.

В тюрьме поют редко. Не по заказу. Слышал я раз пение в Рыковской «кандальной».

Дело было под вечер. Поверка кончилась, арестантов заперли по камерам. Начальство разошлось. Тюремный двор опустел. Надзиратели прикурнули по своим уголкам. Сгущались вечерние тени. – Вот-вот наступит полная тьма. Иду тюремным двором, остановился, как вкопанный. Что это, стон? Нет, поют.

Кандальники от скуки пели песню сибирских бродяг «Милосердные»… Но что это было за пенье! Словно отпевают кого, словно похоронное пенье несется из кандальной тюрьмы.

Словно отходную какую-то пела эта тюрьма, смотревшая в сумрак своими решетчатыми окнами, – отходную заживо похороненным в ней людям. Становилось жутко…

«Славится» между арестантами, как песенник, старый бродяга Шушаков, в селении Дербинском, – и я отыскал его, думая «позаимствоваться». Но Шушаков не поет острожных песен, отзываясь о них с омерзением.

– Этой пакостью и рот поганить не стану. А вот что знаю – спою.

Он поет тенорком, немного старческим, но еще звонким. Поет «пригорюнившись», подпершись рукою. Поет песни своей далекой родины, вспоминая, быть может, дом, близких, детей. Он уходил с Сахалина «бродяжить», добрался до дому, шел Христовым именем два года. Лето целое прожил дома, с детьми, а потом «поймался» и вот уж 16 лет живет в каторге. Он поет эти грустные, протяжные, тоскливые песни родной деревни. И плакать хочется, слушая его песни. Сердце сжимается.

– Будет, старик!

Он машет рукой:

– Эх, барин! Запоешь, и раздумаешься. Это не человек, это «горе поет!»

Но у каторги есть все-таки свои любимые песни. Все шире и шире развивающаяся грамотность в народе сказывается и здесь, на Сахалине. Словно слышишь всплеск какого-то все шире и шире разливающегося моря. В каторге очень распространены «книжные» песни. Каторге больше всех по душе наш истинно народный поэт, – чаще других вы услышите: «То не ветер ветку клонит», «Долю бедняка», «Ветку бедную», – все стихотворения Кольцова.

А раз, еду верхом, в сторонке от дороги мотыгой поднимает новь поселенец, потом обливается и поет: «Укажи мне такую обитель» из некрасовского «Парадного подъезда».

Поет, как и обыкновенно поют это, на мотив из «Лукреции Борджиа».

– Стой. Ты за что?

– По подозрению в грабеже с убивством, ваше высокоблагородие.

– Что ж эту песню поешь? Нравится она тебе, что ли?

– Ничаво. Промзительно!

– А выучился-то ей где?

– В тюрьме сидемши. Научили.

Приходилось мне раза три слышать:

«Хорошо было Ванюшке сыпать» (спать) – переделку некрасовских «Коробейников».

– Ты что же, прочитал ее где, что ли? – спросил я певшего мне сапожника Алфимова.

– Никак нет-с. В тюрьме обучился.

Из чисто народных песен каторга редко-редко поет «Среди долины ровныя», предпочитая этой песне ее каторжное переложение:

– «Среди Данилы бревна»…

Бессмысленную и циничную песню, которую, впрочем, как и все, тюрьма поет тоже редко. Любят больше других еще и малороссийскую:

«Солнце низенько,

Вечер близенько»

И любят за ее разудалый припев, который поется лихо, с присвистом, гиканьем, постукиванием в ложки «дисциплинарных» из бывших полковых песенников, с ругательными вскрикиваниями слушателей.

Почти всякий каторжанин знает, и чаще прочих поется очень милая песня:

«Вечерком красна девица

На прудок за стадом шла.

Черноброва, круглолица

Так гусей домой гнала:

Припев.

Тяга, тяга, тяга, —

Вы, гуськи мои, домой!

Мне одной любви довольно,

Чтобы век счастливой быть,

Но сердечку очень больно

Поневоле в свете жить.

Припев.

Не ищи меня, богатый,

Коль не мил моей душе!

Что мне, что твои палаты?

С милым рай и в шалаше»…

Или последний куплет варьируется так:

«Вместо старого, седого,

Буду милого любить.

Ведь сердечку очень больно

Через злато слезы лить!»…

Песня тоже нравится из-за припева. И помню одного паренька, – он попался за какой-то глупый грабеж, – как он пел это «тяга, тяга, тяга, тяга!» Всем существом своим пел.

Раскраснелся весь, глаза горят, на лице «полное удовольствие»: словно и впрямь видит знакомую, родную картину.

Очень принято и тоже чаще других поется сентиментальная песня:

Звездочка моя ночная,

Зачем до полночи горишь?

Король, король, о чем вздыхаешь,

Со страхом речи говоришь?

«Красавица моя драгая,

Да полюби-ка ты меня;

Со сбруей, сбруей золотой

Дарю тебе коня».

– Не надо мне твоей златницы,

Не нужен мне твой добрый конь. —

Отдай, отдай коня царице,

Жене прелестной дорогой.

А мне, мне, красной ты девице,

Верни души моей покой…

Король, с женою расставаясь,

Детей к благословенью звал:

«Прощай, жена, прощайте, дети!

Едва от слез он им сказал, —

Живите в дружеском совете,

Как Сам Господь вам указал,

Не мстите злом за зло в ответе,

Платите добротой!» – сказал…

Эта сентиментальная песня про короля, кинувшего свое королевство из-за любимой девушки, поется с большим чувством.

Но все эти песни поются только молодой каторгой, – и вызывают негодование стариков:

– Ишь, черти! Чему обрадовались!

Особенно, помнится, разбесила одного старика песня про девицу, которая «гусей домой гнала». Припев «тяга, тяга» приводил его прямо в остервенение.

– Начальству жалиться буду! Покоя не даете, черти! —

орал он. А это угроза на каторге не обычная.

– Да почему ж тебе, дедушка, так эта песня досадила? —

спрашиваю.

– А то, что не к чему ее играть.

И, помолчав, добавил:

– Бередит. Тфу!

Бог весть, какие воспоминания бередили в душе старого

бродяги эти знакомые слова: «тяга, тяга» {Так в деревне сзывают гусей.}.

Из специально тюремных песен из Сибири на Сахалин пришли немногие. Если в тюрьме есть 5–6 старых «еще сибирских» бродяг, они под вечерок сойдутся, поговорят о «привольном сибирском житье»:

«Сибирь-матушка благая, земля там злая, а народ бешеный!»

И затянут под наплывом нахлынувших воспоминаний любимую бродяжескую: «Милосердные наши батюшки», – я приводил эту песню в статье: «Каторжный театр». Поют, и вспоминается им свобода, беспредельная тайга, «саватейки», бешеный, но добрый сибирский народ. А сахалинская каторга, не знающая ни Сибири, ни ее отношений к каторге, смеется над ними, над их воспоминаниями, над их песней.

– Нешто это возможно, чтоб чалдон (по-нашему обыватель) был к варнаку добрый! Ни в жисть не поверю! – говорил мне один, – да и не один, – «сахалинец».

Есть еще излюбленная «сибирская» песня, которую время от времени затягивает каторга:

«Вслед за буйными ветрами,

Бог защитник – мой покров,

В тундрах нет зеленой тени,

Нет ни солнца ни зари,

Вдруг являются, как тени,

По утесам дикари.

От Ангары к устью моря

Вижу дикие скалы, —

Вдруг являются, как тени,

По утесам дикари.

Дикари, скорей, толпою

С гор неситеся ко мне, —

Помиритеся со мною:

Я – ваш брат, – боюсь людей»…

Когда эту песню, рожденную в Якутской области, поет каторга, – от песни веет какою-то мрачною, могучею силой.

Сколько раз я жалел, что не могу записать мотивов этих песен!

Интересно было бы записать напев и этой, когда-то любимой, а теперь умирающей каторжной песни:

«Идет он усталый, и цепи гремят,

Закованы руки и ноги.

Покойный и грустный он взгляд устремил

По долгой, пустынной дороге…

Полдневное солнце бесщадно палит,

Дышать ему трудно от боли,

И каплет по капле горячая кровь

Из ран растравленных цепями…»

Эта песня – отголосок теперь упраздняемых «этапов».

И пела мне каторга свою страшную песнь, которую я назвал бы «гимном каторги». Что за заунывный, как стон осеннего ветра, мотив. Всю душу истомившуюся вложила каторга в этот напев. И когда вы слышите эту песню, вы слышите душу каторги.

«Посреди палат каменных, ты подай, подай!

Ты подай весточку в Москву каменную,

В Москву каменну, белокаменну…

Ты воспой, воспой, жавороночек,

Ты воспой, воспой! Ты воспой, воспой

Про ту горькую да неволюшку.

Кабы весть подать да отцу рассказать

Про то, что со мною случилося

На чужой на той сторонушке…

Я не вор ведь был, не убивец,

Но послали меня, добра молодца, —

Попроведать каторги, распроклятой долюшки.

На чужой на той сторонушке

Больно тяжко ведь жить!

Эх, невеста моя!.. А ты, матушка!

Позабыла меня, словно сгинул я.

Но ведь будет пора, – и вернусь снова я,

За все беды и зло уж я вам отплачу, —

Будет время, вернусь…

Ты о том подай, жавороночек,

Подай весточку, – ты подай, подай!..»

Мне пели ее в тюрьме под вечер, после поверки. Пели все.

Здоровый парень, сидя на нарах и глядя куда-то вверх, покрывал хор своим заливным тенором и уныло выводил про жавороночка, пел про обиду и месть, словно мечтал вслух. А из темных углов неслось это надрывающее душу:

– Ты подай, подай…

Унылое, безнадежное. Горло себе перерезать можно, слушая такое пение.

Но все эти песни, в Сибири рожденные, на Сахалин привезенные, как я уже говорил, не любит каторга. Они «бередят». И если уж петь, – она предпочитает другие, – «веселые». Их нельзя передать в печати. И что это за песни! Это даже не цинизм… Это совсем уж черт знает что: бессмысленнейший набор слов, из сочетания которых выходит что-то похожее на неприличные слова.

Вот вам что поет каторга. Говорят, что песня – это «душа народа». И каторга поет песни, от которых то веет сентиментальностью, этим «суррогатом чувства», который часто заменяет у людей настоящее чувство, то вечно ноющей раной – тоскою по родине, то злобой, то пережитыми страданиями, то напускным «куражом», то цинизмом и каторжной «оголтелостью».

А чаще всего каторга молчит.