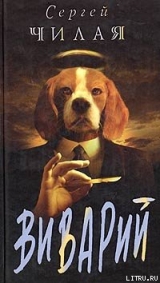

Текст книги "Виварий"

Автор книги: Сергей Чилая

Жанр:

Триллеры

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)

Глава VII. Собаки

Фрэт давно, легко и просто адаптировался к нелегким условиям содержания, исправно справляя свои обязанности, и теперь по лавкам Вивария резвилось, дружелюбно покусывая друг друга, более трех десятков молодых, выносливых и очень инбридных[52]52

инбридинг: скрещивание близкородственных форм животных в пределах одной популяции

[Закрыть] биглей, готовых для использования в хирургических экспериментах. Он знал: через пару недель в Цех в рамках обмена специалистами на три месяца прилетит the blood brother Abraham, his cobber, [53]53

… друг-негр Эйбрехэм, близкий кореш (жарг.)

[Закрыть] чтоб привести Виварий в соответствие с общепринятыми нормами и жениться на Славе, и ждал нетерпеливо, переступая ногами, глухо постукивая о мокрый пол толстым хвостом и тревожно внюхиваясь в привычно мерзкие запахи собачьей жизни… Однако дешевый самолетный виски окрест, с которым у него ассоциировался Эйбрехэм, способный враз заглушить остальные, ноздри не ловили. Ожидание the burr-head[54]54

черномазый (жарг.)

[Закрыть], знакомство с которым продолжалось чуть больше суток, но которого держал теперь за этническую родину, что в штате Пенсильвания, хоть и ревновал к Славе, и при котором заговорил впервые, изматывало его сильнее давнего перелета через океан и первых дней жизни в Виварии.

Он стал раздражительным и нервным, и не понимал, что происходит, и стыдился беспечности, ленности и легкомыслия, казалось, навечно подмешанных в московский воздух, и все сильнее обретавших для него в последнее время статус привычности, но более сокрушался из-за недавней стычки с одноглазым беспородным Пахомом, the real mongrel dog, [55]55

дворняга

[Закрыть] на которого обрушился излишне агрессивно:

– Ты не должен приставать к Лорен, Пахом! – воинственнно сказал тогда Фрэт. – Не думай, что ревную и не обижайся… Твоя простонародная сперма может испортить инбридинг будущих биглей, на чистоту которых потрачены десятилетия труда умных людей. Их усилия могут быть за минуту сведены на нет твоей сексуальной неразборчивостью…, даже если Лорен не забеременеет и все ограничится простым спариванием… Я вынужден вмешаться, старина…

– Drop dead! А пошел, ты! – сказал Пахом незлобливо, посвечивая единственным глазом. Это была одна из немногих реплик, которые он твердо знал и которые действовали безотказно при его удивительных для собаки размерах.

Фрэт не стал ввязываться в дискуссию, понимая, что Пахом признает только силу, и, приготовившись продемонстрировать ее в случае нужды, отвернулся и, разглядывая хорошо знакомые крюки, вбитые в стены, к которым крепились недлинные цепи собачьих ошейников, и вслушиваясь в полуха в неравномерные удары о пол который год отваливающихся со стен кафельных плиток, озаботился мыслью, что давно витала в помещениях Вивария, густея, пока не сформировалась в его голове окончательно, поражая своей законченностью и необычностью…

– Если отрешиться от большинства званий, должностей и наград Ковбой-Трофима, его великолепного хирургического мастерства, давно забытого умения играть на скрипке, и старательного подражания демократизму американских хирурргов, останется сильно роднящее их с Пахомом… непреодолимое стремление портить жизнь более совершенным и тонким существам, и чего здесь больше: вечной нелюбви простолюдина к высокой породе, зависти или желания возвыситься, возобладав над жертвой, не знают ни один, ни другой…, – размышлял Фрэт, понимая, что утрирует, возможно, и что движут им ревность и злость: не самые лучшие советники, но поделать с собой ничего не мог, и, повернувшись к Пахому, усердно поводящему носом в попытках уловить, сводящие с ума запахи под хвостом красотки-бигля, сказал миролюбиво:

– Допускаю, что тебе нравится Лорен, как и ты ей, однако вечные законы биологического мира не позволяют вам спариваться, пока для обоих существуют сексуальные альтернативы… Бери любую другую суку и делай, что хошь…

Фрэт хотел оскалить клыки и не смог, и подумал молча: – А Ковбой-Трофим…и три его женщины, породистые, как бигли? Или я к нему не справедлив, и он, если и творит зло, то по неведению..?

– Совсем не обязательно соглашаться с собеседником, чтоб найти с ним общий язык, – прервал его размышления Пахом, неожиданно демонстрируя высокий ум и удивляя. – Боюсь, твоя Лорен влюблена в Захара, светло-рыжего боксера со второго этажа, что заходит к нам иногда…

– Интересы Захара не идут дальше запахов Лорен. В этом смысле он всего лишь токсикоман, – подвел итог Фрэт и в памяти опять всплыл знаменитый хирург, cradle-snatcher, удачливо владеющий душой и телом их общей на двоих любимой женщины – младшей Лопухиной, а услужливый нос вытащил из кафельных углов собачьей комнаты и разлил вокруг, приводящий его в неистовство, острый запах свежей спермы Ковбой-Трофима, которым часто пахла Елена. Фрэт зарычал неожиданно свирепо и застучал толстым хвостом о пол, созывая собак и устрашая, и Пахом вдруг почувствовал такие непомерные силу и мощь в бигле, с которыми никогда не сталкивался, что ему отчаянно захотелось помочиться, и, чтоб не сделать это публично, поджал хвост…

– Он сердится не на тебя, Пахом, – успокоила дворнягу Лорен. – …на себя…, – и заулыбалась, и присела привычно, завидя, как в дверь протискивается боксер Захар, почти касаясь коротким загнутым носом близкого лба.

Боксер боком приблизился к Лорен и привычно сунул морду в пах, словно собрался напиться грудного молока из отвисших сосков вечно беременной или кормящей подруги предводителя биглей, и замер, наслаждаясь запахами, и все вокруг рассмеялись, вспомнив недавние Фрэтовы пророческие слова, и Фрэт засмеялся тоже. Услыхав смех, боксер неохотно вытащил морду из-под Лоры и удивленно оглянулся, широко мотнув языком, в попытке подобрать слюни, и, поняв, что не получилось, тряхнул головой и густая слюна, как шрапнель полетела по сторонам…

– Постарайся не принимать Ковбой-Трофима слишком близко к сердцу, Фрэт, – сказала умница Лорен, прижимая зад к полу. – Он не такой плохой, как кажется… Ты еще не стал специалистом в человеческих душах… Они другие…, хоть и живем по одним биологическим законам, про которые ты только что вещал… Возможно, им не хватает прагматизма американцев, зато есть нечто большее, что так нравится нам…

– Хочешь сказать, их виварии качеством похожи на наши…, или душа также широка, как у Пахома? – обиделся Фрэт. – У нас другие цели. Нам не пристало жить вместе с людьми по одним правилам… Большинству из нас…

– О мотивах нашего поведения нам ничего не известно. Все, что мы можем – это преданно служить им и любить, но не так, как любишь ты Елену Лопухину или Станиславу…, – сказала Лорен. – Нельзя предаваться двум порокам сразу, хотя не это главное… Как бы высокопарно ты не старался декларировать свои цели, для них ты всего лишь лабораторное животное, пусть и образцовое, и даже умеющее говорить и думать лучше многих из них… – Лорен перевела дыхание, перешагнула через назойливого токсикомана Захара и добавила: – Не ты ли говорил недавно Лопухиной, стараясь понравиться, как никогда не старался понравиться мне, что мальчишки бросают в лягушек камни ради забавы, но лягушки умирают по-настоящему… Мы здесь все – лягушки и ты не исключение.

– В тебе говорит ревность, – сказал удивляясь Фрэт.

– Как и в тебе, когда ты осуждаешь предводителя Цеха…, – принялась возражать Лорен, – а то большее, что так нравится нам и чего нет у американцев, это их доброта, отсутствие брезгливости и потрясающая толерантность…

– Нет! – перебил Фрэт. – Толерантность – это всего лишь терпимость. Их главный грех и главная прелесть – терпеливость, сексуальность и загадочность…

– Ты слишком литературен, Фрэт, – сказал Захар, отвернув морду от Лорен. – Как ни старайся, человеком тебе не стать, даже если кто-то из них будет заниматься с тобой любовью… and all the same you will be shit out of lack[56]56

– и ты все равно окажешься в жопе (жарг.)

[Закрыть]

– Holy fuck! – вмешался Пахом. – You're the shity boxer! [57]57

– Мать твою, неблагодарный боксер! (жарг.)

[Закрыть] Это Фрэт научил тебя и всех нас премудростям, которые ты выкладываешь теперь , как собственные… Он позволяет тебе обнюхивать и вылизывать участок под хвостом Лорен и размышлять, и рассуждать, и хоть иногда чувствовать себя биологически близким им… по духу, не по природе…

Боксер помолчал, прислушиваясь к словам Пахома, попытался опять слизнуть языком слюну, достававшую пола и вдруг неожиданно для всех по-дворняжьи опрокинулся на спину перед Фрэтом, задрав кверху лапы и подставляя нежащищенный пах.

– Будет тебе, Захар, унижаться, – сказал Пахом. – Ты ведь тоже благородных кровей, как бигли… Может, лучше даже… Просто в тебе нет их генных технологий…, только память…

– А мне по душе русский мат, которому научил Пахом, – внезапно заявил Фрэт, стараясь сгладить неловкость от выходки боксера. – Подозреваю, что с его помощью можно сформулировать и выразить удивительно четко, проникновенно и глубоко, любую человечсекую мысль…, даже самую завуалированную… Беда только, что Предводительница наша Хеленочка категорически запрещает пользоваться им, полагая, из-за аристократической породы своей, мат самым грубым и низменным слоем человеческой речи.

– А мой хозяин говорит, – благодарно среагировал на заявление Фрэта боксер Захар, поднимаясь на лапы, – что мат исторически присущ русскому языку и свидетельствует о наличии глубокой внутренней культуры человека, только надо знать где, когда и с кем пользоваться им.

– Интересно, кто твой хозяин? – спросил Фрэт, но боксер не успел ответить… Дверь отворилась, на пороге появился голубой дог Билл.

– Здравствуйте, джентелмены! – Похожий на спаривающихся журавлей Билл, потерянный хозяевами несколько месяцев назад и так сильно отощавший в Виварии из-за декабристского отказа есть местную пищу, что казался остовом крупной селедки, энергично махнул длинным хвостом, похожим на пастуший кнут, и все притихли в ожидании хлопка, вместо которого последовал несильный перестук копыт, будто лошадь с динными ногами в подковах осторожно прошлась по цементному полу Вивария…, и глядя на дога хотелось сказать:

– С кем не бывает…

А рядом с Биллом семенил приземистый шарпей, уставив морду в пол, демонстративно не глядя на собак и лишь изредка поворачивая морду в сторону дога в ответ на подергивания невидимого поводка. И сразу в комнате запахло порохом гражданской войной, красными звездами на шлемах и седлах, и даже на спинах красноармейцев, что выжигали на Дальнем Востоке недальновидные белогвардейцы, кровью, бессмысленной смертью, несправедливостью, незабытыми обидами, такими сильными, что мешали задуматься об общих истоках, которые трактовались сторонами настолько воинствующе противоположно, что гугенготы с католиками казались мирными детьми, побивающими лягушек камнями… И тогда Фрэт, осознавший себя предводителем и не собиравшийся расставаться с этой должностью, сказал, приседая под тяжестью взаимных претензий сторон, беспочвенных и надуманных, потянувших за собой события гораздо более зловещие и кровавые по своим масштабам:

– Страшно не то, что они и мы разачарованы статусом своим, страшно, что помним про это все время…

– Ты слишком умный для Вивария, Фрэт! – сказал Билл, разрушая паузу, что возникла после странного заявления Фрэта, и брезгливо переступая высоченными журавлинными ногами под несильный перестук невидимых подков-когтей. – Разочарование, статус… Ерунда!… Ты бы еще обеспокоился кровосмешением среди собак…

– В греческих трагедиях кровосмешение – обыденность, избежать которой им удавалось лишь мастурбируя в презервативе… – Фрэт с удовольствием расхохотался.

– Почему тебя не заботит, чем кормят нас? – наседал Билл. – Знаю, доктор Борщев поджидает, когда позвонит по объявлению мой хозяин и, заплатив, заберет домой… А если не позвонит? Захара никто не забирает уже целый год. Где его хозяин? Почему не приходит? Мы для экспериментов не годимся… и шарпей тоже, из-за высокой породы…, и Борщев ждет, чтоб мы сдохли с голоду сами, потому как убить – рука не поднимается…, а мы не собираемся…, даже с этой кормежкой…

– Значит вы не рабы бессмыссленных обязательств, – выкладывая почти весь свой словарный запас, скромно заметил наблюдательный Пахом, делающий под присмотром Фрэта поразительные успехи в овладении человеческими формулировками.

– Здравствуйте, собаки! – негромко сказала Елена Лопухина, непривычно осторожно входя в Виварий вместе с клубящимся морозным воздухом, и оглядываясь в поисках стула без спинки, чтоб усесться против бигля и слегка раздвинуть колени, и позволить ему втянуть в ноздри притягательный запах женской плоти…

– Your cobber will arrive this evening, Frat, by the Delta Air Lines, – сказала Лопухина и удивленно оглянулась на напряженно молчавших собак. – What's up, beagle? [58]58

– Твой дружок прибывает сегодня из Штатов рейсом Delta Air Lines… Что случилось?

[Закрыть]

– Nothing very special, [59]59

– Ничего

[Закрыть] – ответил Фрэт, – если не брать в рассчет людские недальновидность и безрассудство… Можно мне поехать со Славой в аэропорт встречать Авраама… Я для него в Москве, как кусок Пенсильвании, обжитой русскими… Что-то случилось, дорогуша? На тебе лица нет…

– Фуу, Фрэт! Ты заговорил языком телевизионных сериалов…

– Исключительно для тебя. Меж собой мы говорим о другом. Хочешь, спроси шарпея, – и все посмотрели на шарпея, необычно плотного и могучего несмотря на приземистость, а он, почувствовав внимание, увысился ростом и стал смуреть, поправлять серую солдатскую шинель в безуспешных попытках расправить складки и под конец начал бряцать винтовкой за спиной, тускло поблескивающей примкнутым штыком…

– Ты веришь в чудеса, собака? – спросила Елена и не став дожидаться ответа, продолжала: – Помнишь Марка Рывкина, которому имплантировали плаценту с эмбрионом? Ему теперь Чацкого играть или Хлестакова, или писать «Тамань», как молодой Лермонтов… Не узнать его, будто воды живой напился… Мне страшно, Фрэт. Это противоречит общепринятым представлениям о природе человеческой патофизиологии…

– It's too good to be truth. [60]60

– Слишком хорошо, чтоб быть правдой.

[Закрыть] Страшно тебе совсем по другим причинам, а не потому, что результат противоречит биологическим законам, – перебил ее бигль. – В событии превалирует криминальный компонент, размывающий блестящий научный результат… Вряд ли это крестный ход… или заслуженная индульгенция. Не стану поучать: твоя кровь, что контролируемо передавалась на протяжении нескольких столетий от Лопухиных к Лопухиным, не позволит совершить поступки сильно выходящие за рамки человеческой морали…, как ни старайся, хотя натворила ты дел поганых достаточно…

– Знаю… Думаешь, придется отвечать? Когда слышу слово «прокуратура» и вижу их начальника, выдающего себя за партнера Жизели, у меня начинается неконтролируемый распад эндотелиальных клеток: организм пожирает самое себя… Этот фланг почти не защищен, если не следователь Волошин, что захочет рисковать репутацией и карьерой ради меня…

– Или твоих сексуальных услуг?

– Он прекрасный любовник… Темпераметный и выносливый… Ковбой-Трофим по сравнению с ним пятиклассник… Нельзя требовать от одного человека слишком многого… Волошин на государственной службе… – Она задумалась на мгновение: – Может, ты прав и его влюбленность больше похожа на служебное рвение…

– А твоя?

Она не стала отвечать, привычно завороженная Фрэтовым пенисом с костью внутри, розово посвечивающим, не освещая, как всегда не вовремя появляющимся в рыжем подбрюшьи.

– Есть еще Ковбой-Трофим, – сказал Фрэт не очень уверенно. – Его авторитета и социальной значимости хватит, чтоб вытащить тебя из любого дерьма, в которое сам и усадил… Это его долг! – он стал раздражаться. – Почему молчишь?

И она сразу вспомнила недавний разговор с Вавилой, так похожий на этот мелодикой своей и паузами…

– Сдается, Ленсанна, наш патрон даже внешне не проявляет признаков долженствующей ему по статусу активности в отношении вашего дружка-важняка из Генпрокуратуры и его ассистента с намертво завязанным узлом на галстуке, что огородили Цех старательно выкопанным глубоким рвом… Теща-целка… Так не бывает… Или Ковбой-Трофим после ордена намертво уверовал в собственную безнаказанность…?

– Выбирай выражения, Вавила! – Лопухина привычно посмотрела вниз, чтоб убедиться в привлекательности бедер и, скользнув со стола, прошлась по кабинету, касаясь руками спинок кресел, шкафов с медицинской литературой, пестрых конвертов на столах, поглядывая на мальчика-купидона на часах, который год уже мотающегося вместе с маятником меж двух полноватых девах в сандалиях с модными до сих пор завязками сыромятной кожи до колен… – Неужто полагаешь еще, что нарыли они серьезное что-то…, чего нет и быть не может? Или думаешь, что служишь в малиннике бандитском, где замочить прохожего ради будущих органов его так же просто, как…

– …как два пальца обоссать… Простите, Ленсанна… Малина, не малина, а Кровбой-Трофим должен был давно остановить их и убрать из Цеха…, а не сделал… Знаете почему? Знаете: или все очень серьезно или специально подставляет вас… нас… в качестве ритуальной жертвы, или все вместе сошлось…

Лопухина перестала перемещаться по кабинету, касаясь руками вещей, и, остановившись перед Вавилой, сказала, сразу же проникаясь верой в слова свои:

– Результат, что получили, вшив в стенку подвздошной артерии Рывкина фрагмент матки с эмбрионом, наша самая надежная индульгенция, которая не просто защитит…, но вознесет к вершинам…

– Если решат принести нас в жертву в назидание другим, Ленсанна, с воспитательной ли целью, в качестве отвлекающего маневра или потому что просто попали в жернова судебные, мы обречены…, даже находясь на вершине…, и даже ваши любовные игры со следователем не помогут… Простите, подлеца, за грубость…

– Вавила! – сказала она растерянно. – Кто мы? Бандиты с большой дороги, а я – маленькая разбойница, предводительница банды, мурыжащая Герду? Или мы все-таки врачи-траснплантологи, спасающие обреченных, страдающие вместе с ними, разрабатывающие новые методы лечения…?

– Не знаю, – стал нервничать Вавила. – Похоже, мы научились совмещать эти две ипостаси… В нашей стране пока все идет backasswards. Ваша формулировка…

– Фрэтова…

– Тем болеее. Ему со стороны виднее, – гнул свое Вавила. – Надо убрать следователей из Цеха.

– Зачем?

– Может это и банально, но тогда они уберут нас… В прошлом году весной мы трансплантировали почку братану одного из первых лиц то ли МУРа, то ли Генпрокуратуры. Я попрошу, чтоб в статистике узнали фамилию… Вы нанесете визит его неоперированному родственнику… Вы видели его несколько раз. Плотный, крупный, похож на борова, затянутого в дорогой кашемировый костюм от хорошего портного… и такой же тугой шелковый плащ с пропиткой… Пойдете?

– Если посылаешь, пойду, конечно, – улыбнулась Лопухина и, роясь в карманах халата в поисках сигарет, и вытаскивая оттуда всякий ненужный хлам, добавила, привычно оставляя за собой последние слово: – Статистиков не тревожь… Помню и фамилию, и телефон, и должность этого неоперированного господина из Прокуратуры…

Фрэт смотрел на Лопухину, дожидаясь ответа, а она, возвращаясь в Виварий после короткой беседы с Вавилой, сказала неожиданно:

– Я была в Третьяковской Галлерее недавно с его бывшим любимым учеником, доктором Спиркиным, и перестала таращиться на Фрэтов пенис, и нервно оглянулась, и, завидев привычно стоящую за спиной Славу, томящуюся в ожидании скорой поездки в аэропорт, успокоилась и отвернулась к окну с сухими от мороза стволами деревьев с тонкой корой, такими настоящими, словно писал их художник-примитивист фламандской живописной школы, и погрузилась в иной мир: большая белая мраморная лестница, хрустальные люстры, анфилада залов, увешанных прекрасными картинами знаменитых русских художников, творивших на переломных этапах развития искусства, бесстыдно национализированых когда-то ленинским декретом, и проходила зал за залом, изредка останавливаясь у самых любимых своих полотен, вслушиваясь в нестандартные комментарии и импровизации доктора Спиркина, удивительно точно совпадавшие с ее собственными ощущениями…

– Для настоящего художника главное не цвет и даже не содержание, – излагал Анатолий Борисович. – Главное – время, которое имеет цвет и форму, и художнику удается останавить время, картина глядит на тебя сама, заполняя пространство перед взором, проникая в настроение и чувства… И в музыке так: … клавиша – цвет…

Третьяковская Галлерея, чудо-терем, сотворенный по эскизам Васнецова, была почти пуста в тот день, если не считать немногих организованных российских экскурсантов, похожих на иностранцев, и чужеземных туристов, напоминавших недавних советских провинциалов, топчущихся вокруг экскурсоводов, что словами старались описать природу красок на знаменитых холстах, с которых почти ощутимо текли проповеди добра и духовности, что она зябко передернула плечами в попытке поистязать себя или очиститься…

– Я пригласил тебя сюда, Принцесса, – сказал доктор Спиркин, когда они остановились перед полотном Архипа Куинджи, – чтоб услышать правду-матку про…, что сотворила со старым еврейцем Рывкиным, которому давно была пора сандали отбросить…, а он теперь вроде молодого жеребца и готовится старательно топтать кобылиц на несуществующей конюшне твоего патрона… Выкладывай… и не пытайся впарить мысль про малоизученные эффекты высококачественного гемодиализа… Этот тезис годится для следователя Волошина…

Он замолчал, давая Лопухиной время для ответа, и стал неотрывно разглядывать загадочный лес, освещенный невысокой и неяркой луной, темный и тем не менее отчетливо видимый, словно имел другой, неведомый зрителю, источник света, глубоко упрятанный за деревья, краски, грунт и даже холст…, и от этого, подчеркнуто простой и мирный по живописной манере ночной пейзаж становился напряженно пророческим и глубоким, словно глядят на вас со стены не привычные стволы с густой листвой, а святой Лука в сером клобуке с черным подбоем и тяжелым крестом на толстой цепи или видится серо-коричневый Ночной Дозор на лошадях, в латах, шлемах, с арбалетами и копьями, но странно тревожный, будто боится самого себя…

– Опасность тем страшней, чем маловероятней, – сказал Анатолий Борисович, с трудом выдираясь из цепких лап ночного леса под луной или чудом каким-то избегая стражей Дозора. – Не молчи… Мы могли бы с тобой легко договориться по понятиям и бабкам…, – и видя, что не понимает, перевел: – Мы могли бы рассмотреть необычайно прибыльную и взаимовыгодную кооперацию, а ты упорно ищешь поражения…, будто не хирург известный, а лесбиянка-мазохистка… Куда дела беременную донорскую матку, что доставили тебе по-дешевке мои молодцы… вместе с фаллопиевыми трубами…? Что значит тот разрез в паху Рывкина, заявленный тобой, как наложение артерио-венозного анастомоза и как он связан с увеличенной в размерах беременной маткой, которую оттуда в брюхо Рывкина не ввести ни в жисть…, как ни старайся?

– …Ну ты сука, Принцесса! – начал закипать ученик Ковбой-Трофима в ответ на молчание Елены. – Не кобенься! Все одно прознаю… Не таких, как ты, колол. – Он грязно выругался и, схватив за локоть, потащил через анфиладу залов к далекому окну до потолка, не обращая внимания на растревоженных старушек-смотрительниц, привставших привычно с жестких стульев.

– Сейчас он заставит сеть на подоконник, раздвинет бедра коленом и попытается ввести член во влагалище прямо при служительницах, как делает это Ковбой-Трофим у себя в кабинете, – подумала она, равнодушно двигаясь рядом со Спиркиным к высокому окну, почти не удивляясь происходящему…

Они подошли к простенку между окнами и Спиркин, в котором, несмотря на тщательно подобранную дорогую одежду, даже внешнее изящество, хороший вкус и стиль, которыми он старательно компенсировал недостаток образованности, чувствовался неуловимый уголовный шарм, то ли из-за зуба золотого в глубине рта, то ли слишком больших перстней, забрался неловко на подоконник и уселся удобно, будто на корточках, как зеки, вызвав ее улыбку, и болтая ногами, сказал совсем не страшно, продолжая несильно придерживать за локоть:

– Ты выдаешь мне тайну Рывкинского выздоровления, принцесса…, а я избавляю от присмотра лягавых, которым засадить тебя, как два пальца обоссать… Сечешь?

– Боюсь, профессор Трофимов уладит это дело без вашей помощи, – отреагировала, наконец, Лопухина, посмотрела на него сверху вниз и стала высокомерной, и вспомнила, наконец, что происходит из дворян, и хотела добавить еще: «голубчик!», но не решилась…

– Дура! – искренне рассмеялся Спиркин. – Мало знать себе цену… Надо еще пользоваться спросом. Ковбой и пальцем не пошевелит, чтоб отбить тебя у ментов. Даже, когда пыль осядет… Претензии у прокуратуры серьезные… – Он посмотрел на нее внимательно. – Очень серьезные. Кто-то должен отвечать. Догадалась, кто? Правильно… Теперь колись… Меня твоя гордыня давно достала…

А она стояла и смотрела в никуда, пораженная проницательностью этого человека и необычностью места, где открылась правда его слов, и весь ее прошлый жизненный опыт, и мозг, и тело яростно восставали, молчаливо раздирая душу…

– А Ковбою почему ничего не сказала? – доносился до нее голос Анатолий Борисыча, отраженным эхом холстов на стенах. – На институтской конференции в пятницу все равно доложишь… А девушку беременную из Бирюлево, что стала донором матки для твоих… исследований, пришлось умертвить…, правда, молодцы мои разобрали ее перед этим на части, – добил он ее тем же глухим голосом-эхом, продирающимся сквозь ночной Куинджевский лес под луной…

– Нет! Не может быть! – Она в ужасе вырвала локоть из цепких пальцев Спиркина и в замешательстве повторяла то ли себе, то ли ему, перступая от волнения ногами:

– Не может быть… не может быть… Не может человек…так глубоко и серьезно постигший живопись… быть убийцей… убийцей…

– А ты думала мои молодцы органы для трансплантации таскают из анатомических музеев, предварительно сливая из банок формалин? Пойдем, взглянем на Малявинских женщин, – сказал он как ни в чем не бывало. – В них праздник светлый, как в тебе… Жалко такого лишаться…, но придется…, а что делать? – Он внимательно посмотрел на Лопухину: – Поверишь, если скажу, что лучше всего убеждает время? Молчишь… К сожалению, времени у нас с тобой – в обрез…

Ученик Ковбой-Трофима неуклюже сполз с подоконника и потащил ее за собой, в зал раннего Малявина с доминирующим ярким буйством красного всех оттенков. Они молча постояли возле «Девки», а потом двинулись к «Вихрю», пламенеющие краски которого напоминали огромный костер, заставлявший меркнуть не только соседние картины по стенам, но удивительно бледнеть лица посетителей…

– Ранний Филипп Малявин был гением. В Российской Академии художеств это поняли сразу и зарубили его дипломную работу… Вот эту, – сказал доктор Спиркин, – перед которой мы стоим… Он рано уехал из России, – продолжал он, отвернувшись от гигантского полотна «Вихря». – И чем старше становился и мудрее, тем хуже писал… Приехав в Мальме, куда судьба забросила его спустя полвека после «Вихря», написал на гостиничном бланке: «Интересно вернуться и вновь опять жить: испытывать, видеть и делать, что уже ушло без возврата и забыто». – Спиркин оглянулся, мазнул взглядом Малявинские холсты и отпустил локоть Лопухиной:

– В его ранних холстах почти нет сюжета… Они молчат, как ты, но чувствуешь, что с них прямо в зал течет восторг и радость, и печаль, и предчувствие беды… Счастливые русские художники, несмотря на бедность, пьянство и душевные болезни, проповедовали своими полотнами столько доброты, духовности и такую чистоту помыслов, что собрание их картин могло бы светиться ночами и переделывать людей сильнее исправительных колоний… К сожалению искусство не способно предоставить зрителю механизмы достижения желаемых целей и лишь указывает на них, как Библия… А дочь Малявина, чтоб похоронить отца, продала за бесценок более 50 полотен торговцу картинами из Страсбурга…

Он помолчал, пристально вглядываясь в один из Малявинских портретов, тоже кричаще красный, с молодой крестьянкой девкой во весь рост и продолжал, будто себе самому говорил:

– Чудо, как хороша, смела, чиста и прекрасна, будто тоже дворянских кровей… На тебя похожа чем-то… Посмотри внимательно… А Малевич, почти однофамилец его, самый дорогой сегодня русский художник, считал изображение геометрических фигур наивысшей формой искусства… Пойди разберись… – И неожиданно добавил:

– Не знаю, что лучше: зло, приносящее пользу или добро, приносящее вред…. Кто это сказал, принцесса…?

– Что ты ему ответила? – уныло спросил Фрэт и отвернулся к окну с такими черными замерзшими стволами, что казалось, никогда уже не оживут…

– Сказала: «Не знаю…».

– А он?

– Он говорит: «Микельанджело…».

– А ты? – настаивал Фрэт, будто ответ ее что-то значил. Он смотрел на неподвижные деревья, ожидая когда она ответит, и понял скоро, что не дождется, и сказал тогда сам: – Похоже, крестный ход состоялся… Не знаю только, в оба ли конца? Ты совершила открытие в трансплантологии и доктор Спиркин понимает это лучше тебя, что совсем не значит, что можно забывать о правилах без ущерба для себя самой… Будто не знаешь, что в России рассматривают только два варианта развития событий: наихудший и маловероятный…

А Елена вдруг поднялась привычно легко без помощи рук, будто вырастая:

– Я ответила Спиркину: «Вряд ли Микельанджело имел в виду почечную трансплантологию» – и добавила: – Нам пора в аэропорт! – и посмотрела на Славу, и улыбнулась: – Собирайся! Возьмем с собой Фрэта…

– Можно я сяду рядом с тобой, Хеленочка? – нервно попросил Фрэт, когда они подошли к машине.

– Конечно! – обрадовалась она. – Я думала, ты попросишься за руль…

Они стояли в зале прилетов большого шереметьевского аэровокзала, похожего архитектурой на колхозный амбар времен коллективизации, сбитый из алюминиевых реек вместо привычно крошащихся стропил. Слава, серьезно принаряженная гардеробом Лопухиной, заметно нервничала, кусая ногти, и беспричинно дергая бигля за ошейник, а он вдруг почувствовал резкий запах blind tiger – дешевого виски, который подавали в самолетах Delta Air Lines и завырывался поводком из потной Славиной руки…

– Отпусти его, – сказала Елена, пытаясь отыскать в сумке надрывающийся телефон и, наблюдая боковым зрением, как Фрэт рванул вперед, расталкивая ульяновским лбом пассажиров, заметила: – Телефон тоже нервничает, – и перстала искать.

Выдержав недолгую паузу, телефон зазвонил опять. Она сразу нашла трубку и сказала: «Да!», продолжая контролировать глазами выход из Зеленой зоны и увидела, по крику Станиславы и вытянутому ее пальцу, высоченного негра в ярко-зеленой напряженной куртке-парке, как в мульфильмах, натянутой на оранжевый горнолыжный комбинезон и, удивившись цветовым решениям Славиного дружка, перевела взгляд вниз, чтоб убедиться не забыл ли он надеть лыжные ботинки «Solomon» из дорогого пластика, и увидала Фрэта, показавшегося щенком рядом с улыбавшимся гигантом…