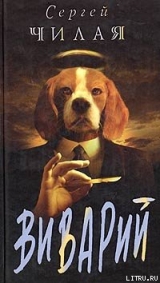

Текст книги "Виварий"

Автор книги: Сергей Чилая

Жанр:

Триллеры

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)

Ковбой-Трофим долго молчал, трудно дыша в трубку, а потом сказал устало, почти мирно:

– «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем, просто и не укоряя, и будет дано ему…». Новый Завет. Послание Иакова – Он помолчал и добавил жестко: – Всякий раз, когда запоздалая добродетель спешит помочь уклониться от выполнения взятых обязательств, превратности подобного шага бывают просто недпредсказуемыми…

– You can't predict the future, but you can always prepare for it? [79]79

Если не можешь предугадать будущее, постарайся хотя бы подготовиться к нему

[Закрыть] – сказал доктор Спиркин. – Самоучитель английского для студентов неязыковых вузов. Под редакцией Бонка… – И нажал кнопку отбоя на телефонной трубке…

Фрэт сидел перед дверью, отделявшей его от Елены Лопухиной, вторые сутки: выбраться через узкое отверстие, что располагалось высоко вверху, почти под потолком, чтоб привести Волошина, он не мог, как ни старался, каждый раз в прыжке раня лапы и грудь…

Они успели обсудить множество разных дел, но Фрэт лучше всего помнил ее первые слова: «I was always beholding the Lord in my presence…», [80]80

Вижу Господа пред собой непрестанно… Новый Завет. Деяния, 2:25

[Закрыть] сильно удивившие его. Раньше в ней святости было не больше, чем грибов в подмосковном лесу зимой…

– Здравствуй, собака! – сказала она потом. – Спасибо, что пришел… Я ждала… с надеждой… Похоже, становлюсь гугенотом и готова умереть…, не за веру, конечно, за поступки… и не страшно совсем…

– Мы русские живем надеждой всегда… в отличие от остальных, – сказал Фрэт и сразу увидел себя сидящим на задних лапах на невысокой песчаной дюне…, глубоко и ритмично вздыхающий океан за спиной и плотную небольшую толпу пленных чарли или япошек, замерших в неподвижном поклоне, чуть освещенных луной в негустых с просветами облаках… Им тоже было нестрашно тогда в приступе почти нечеловеческой благодарности…, но надежды не было в их душах совсем, и он явственно ощущал это

– Когда тебя оперировали? – спросил Фрэт, глядя сквозь железную дверь на пропитанную кровью марлевую повязку на чуть изогнутом операционном шве в боку, зная уже, что теперь там у нее нет почки, и что пошли пятые сутки, и не дожидаясь ответа, сказал, счастливый, что жива:

– Гугеноты – это реформаторы… во все времена, в Европе… Америке… В России гугеноты – это Лопухины…, и ты одна из них… И не уничтожить вас так просто, не извести, хоть гугеноты только и делали, что умирали… В средние века католик не мог заснуть, на зарезав предварительно гугенота… А в 1572 году, летом по сигналу колокола аббатства Сен-Жермен католики потрошили их так старательно и трудолюбиво, что порешили разом тридцать тысяч душ. По тем временам цифра колоссальная… А что к смерти приготовилась за грехи, и что не страшно, верю… Может, в рай попадешь…, хоть в аду общество куда как приятнее… Жить однако гораздо трудней… Дмитрий Лопухин, родной братан твоего деда, что слыл ярым гугенотом-протестантом, если знаешь про то, неистово служившим Богу без посредников, с которым был на «ты», раздал миллионное состояние свое и предпочел мученической, как у Христа смерти почетной и принародной, постыдную растительную жизнь юродивого в сибирской глуши, зато общался с Господом без посредников…, по телефону, за что преследовался властями церковными и светскими, как преследовались потом бездарным ЧК твои предки…, смешно и постыдно, если бы речь не шла о человеческих жизнях…

– Я помню эту историю, Фрэт… Смутно, обрывками очень давней памяти на осколках уцелевших наследственных ДНК…, будто со мной приключилось, – обрадованно сказала Елена, трудно сползая с операционного стола и подходя согнувшись к толстой железной двери на массивных петлях.

– Может, потому и не была православной, как дед с бабкой…, как большинство на Руси…

– Дед и бабка твои, что родили и воспитали Анну Лопухину, научившую стойкости тебя, будто знала все наперед и готовила к худшему, закаляя душу и тело…, были сами необычайно сильны духом и поплатились за это…, за породу с четвертой резус-отрицательной кровью… – Фрэт замолчал, понимая, что по странному совпадению ее самою в прямом смысле слова из-за редкостной группы крови привязали к операционному столу в подвале ненавистного Вивария и извлекли почку…

– Глупая собака! Если бы не мама, что не верила ни во что, но готовила меня к этому…, устраивая тренировочные тревоги на корабле, где я была вроде крысы…, как бы я выжила одна в подвале после травматичной нефрэктомии…, без еды, антибиотиков, перевязочного материала…, только системы для переливания крови и емкости с растворами, что нашла в шкафах и которые пила, и вводила себе внутривенно.

– Как ты смогла расстегнуть фиксаторы для рук и ног на операционном столе? – спросил Фрэт.

– Не знаю… Самое высшее наслаждение – сделать то, что по мнению других сделать не можешь. – Она улыбнулась, медленно сползла спиной по железной двери на корточки, чуть морщась от боли, и продолжала: – Несколько раз появлялась женщина с косой в темном балахоне, вроде моего халата…

– I'm simply freezing…, – говорила я ей. – Очень холодно здесь…

– Привыкай! – отвечала она.

– Что вы собираетесь косить? – спрашивала я и она исчезала…, а потом снова… Странно… Я, Елена Лопухина – гугенот… Знаешь, чтоб согреться и хорошенько повентилировать легкие, я бросала резиновые пробки от бутылок с внутривенными растворами в ту корзину у стены…, а потом вставала, собирала, чтоб бросать снова и снова… Почти не промахивалась… Похоже, я заплатила сполна…

– То был только Божий суд, – грустно сказал Фрэт.

– Значит будет еще? – печально удивилась она.

– Не знаю… Знаю только, что ты непоследовательна…

– А кто был последователен со мной и справедлив? Кто, Фрэт? Отвечай! Государство столько лет?! Ковбой-Трофим? Доктор Спиркин? Следователь Волошин…? – она вдруг задумалась и замолчала…

– Не горячись… Может в непоследовательности и в том, что противоречива кроется один из секретов твоей прелести… А следователь Волошин играет в нашей команде вместе с Вавилой, Станиславой, Эйбрехэмом… – Фрэт на глазах становился самонадеянным. – Полагаю, есть еще люди… Их не очень много, но они честны и благородны, как бигли, в отличие от власти, которая еще может позволить себе все: жестокость, несправедливости, обман…, и число их станет расти, хоть пока они не слишком дальновидны и не любят заглядывать в свое будущее… Ты одна из них…, может лучшая… из-за породы, отваги, дерзости научной, неизбывной энергии и любопытства…

– Если ты, вспоминая биглей, имеешь в виду российский средний класс, собака, то лучше всех о нем говорит наш Вавила…

– Почему ты замолчала? – удивился Фрэт. – Продолжай!

Она улыбнулась за дверью, приложила руку к ране и сказала: – Он говорит, как всегда цитируя кого-то: «Если в дерьмо натыкать палочек, оно не станет от этого ежиком…».

– Система мотиваций давно утрачена в нашей с тобой стране, Хеленочка… Ее надо выстраивать заново, – сказал Фрэт и уткнул нос в толстую железную дверь, чтоб почувствовать и согреть спину Лопухиной.

– Вряд ли это обстоятельство снимает формальные запреты… Мне нужна Библия, – попросила Лопухина, как просят стакан минеральной воды..

– Ты собралась служить Богу? – удивился бигль.

– Нет…, людям…

– Тогда иди и служи… На первых порах знание текстов не обязательно… Если полагать, что обе книги Заветов, в которых обобщены правила бытия и эстетика поведения, написаны Господом, то познакомившись с ними, ты прознаешь мнение лишь одной стороны… Поэтому, если служить людям, то без посредников…, как служил им Дмитрий Лопухин, родной братан твоего деда… К тому же: «Много читать – утомительно для тела». Это тоже Господь…, в Екклезиасте. – Фрэт почувствовал, как теплеет тело младшей Лопухиной за толстой железной дверью.

Была глубокая ночь, когда Фрэт услышал шорох ключа в замке наружной двери… Потом открыли еще один замок. Он подошел, стараясь узнать человека, орудующего ключами, и, не узнавая, встал сбоку, готовясь к схватке… Дверь отворилась, шумно проскрипев на весь Сокол, и вошедший смело вступил в пространство подвала, и уверенно направился к металлическому прямоугольнику на массивных петлях у дальней стены, заставленной старыми больничными кроватями…

Помешкав недолго, подбирая в темноте ключи, он открыл тяжелую дверцу и сразу поток света из потаенной операционной, и скопившиеся там запахи заполонили подвал тревожно и ярко, восстанавливая почти реально события последних дней, бессмысленных и жестоких, преступных с позиций общепринятой морали и необыкновенно эффектиных на взгляд другой стороны, даже продуктивных, наиболее прагматично реализовавших множество сомнительных, связанных между собой экономических и нравственных проблем-идей, про которые Федор Достоевский говорил когда-то: «Хорошая идея всегда должна быть недосягаемо выше, чем возможности ее осуществления»…

И если с этим еще можно было поспорить, то полукриминальные или криминальные связи участников этого проекта, не вызывающие сомнений, требовали отдельного рассмотрения… И Фрэт тогда спросил себя:

– Ты готов, бигль, обсуждать их с этим человеком или проще и справедливее перегрызть ему горло…? – И не находя ответа проник за ним в операционную…

– Здравствуй, Принцесса! – сказал человек и Фрэт признал в нем доктора Спиркина, которого никогда раньше не встречал… и не стал встревать в разговор.

– Мог загубить тебя десять раз, когда почку забирал… Понимаешь про что я…, а не загубил… Только неприятностей нажил…

– И ты, сукин сын, называешь это неприятностями?! – хотел заорать Фрэт и промолчал, приготовившись слушать дальше…

– … и самые большие для себя самого, – продолжал тот, не обращая внимания на Фрэта, потому что не слышал и не видел его, лишь младшую Лопухину, босую, в черном, замызганном кровью и грязью, халате для ванной, подпоясанном бинтом, с надписью Nike на спине, подчеркивающим невероятную прелесть этой странно независимой и красивой женщины с желтыми глазами-блюдцами с зеленой каймой, сидящей на корточках у стены, у которой пятого дня извлек здоровую почку, чтоб пересадили какому-то ханыге из «Едственной России»…

– Не стану просить прощения, Принцесса, – продолжал монолог доктор Спиркин и потянулся рукой к наклейке на послеоперационном шве, поглядеть нет ли нагноения…, и, потрогав еще свежий шов, и убедившись в отсутствии воспаления, сказал привычно гордясь делом рук своих: – Как ни старайся, мастерство не проходит… Хошь, в окопе оперируй, хошь в лифте, рана не нагнаивается…, не хуже, чем у Ковбой-Трофима…

Он замолчал, всматриваясь в Лопухину, в надежде отыскать в лице презрение к себе и гадость, и не находил…, а на обличительные тексты ее не рассчитывал и подавно, и от этого терялся, и страдал сильнее, чем от будущих приговоров судейских, не в силах выносить тяжесть собственных обвинений.

Он увидел, как она внезапно поднялась с прямой спиной, отделившись от стены, будто не было раны в боку, и двинулась к операционному столу, и удивительно легко забралась на него, поражая неожиданной пластикой движений и села, заняв ставшую, видимо, привычной позу с согнутыми в коленях ногами, которые обхватила длиннющими руками, склонив на них голову…

– Господи! – подумал Спиркин, чувствуя, в который раз ком в горле, заставляющий нервно сглатывать и тревожно дышать… – Не видел ничего прекраснее этой раненной женщины, так непринужденно и свободно сидящей на операционном столе в подвала институтского Вивария почти в Центре Москвы после нефрэктомии бандитской… Тебе, дорогой Малявин такие сюжеты не снились…, хотя ты и с простыми крестьянскими девками творил на холстах чудеса… А дорогой операционный стол кажется здесь чем-то совершенно чужеродным, неуместным, словно из космоса завезли и забыли за ненадобностью…

– Знаешь, – сказал он вслух, наконец, стараясь быть осмотрительным, чтоб не навредить учителю: – ездили с Ковбоем в Сызрань недавно… В школе, где учился он, висит в просторном корридоре доска и фотографии: на одной – мальчик Глеб, посредственный ученик, невзрачный и худой, смущенный очень, стриженный наголо, как стригли их всех тогда, будто ученики потенциально будущие зеки; и нынешний – недосягаемый для обычной публики, академик Трофимов, хирургический гений, почти небожитель, оперирующий первых лиц государства, всего с двумя скромными значками на парадном сюртуке: Лауреата Ленинской Премии и Героя Социалистического Труда, а на шее, на голубой ленте самый почетный нынешний орден – Святого Апостола Андрея Первозванного: большой темный серебрянный орел с Андреевским крестом на груди, с молниями и венками в лапах, а вокруг – на голубом эмалевом фоне: «ЗА ВЂРУ И ВЂРНОСТЬ»…

Спиркин старался быть немощным и смиренным, и искренне демонстрировал готовность претерпеть, и, пожалуй, лучше всех в подвальной операционной Вивария, знал за что…, и стремился к наказанию, потому что будущее без расплаты было хуже мученической смерти…, и истово собирался покончить счеты с жизнью, и беспокоило только одно: где и как лучше сделать это, чтоб разом расплатиться за все…, и не знал пока…

Он долго расхаживал по подвалу, пытаясь понять, как смогла она выжить, брошенная хирургами, анестезиологом, сестрой и няньками, последних и не могло быть там, в бандитской операционной, выстроенной с согласия и на деньги Цеха, без которых уцелеть после подобных операций невозможно…, и не находил ответа, убеждая себя, будто верил и знал: выживет…

– Мы разыскали в Сызрани сестру твоей матери, Принцесса, – сказал он, надеясь, что эта информация подбодрит и разговорит ее…

Но она молчала, сидя на операционном столе, не обращая внимания на распахнутый халат, свисающий по бокам на цементный пол с давно развязавшимся бинтом, бесстыдно и целомудренно демонстрируя подвальному миру тщательно ухоженную когда-то и мертвую теперь плоть, от которой ни человек, ни бигль не могли отвести глаз и рефлекторно, совсем простолюдно, всей пятерней с наслаждением почесывала давно немытую кожу вокруг заживающего операционного шва…

– Ее арестовали в сорок седьмом… Насиловали на допросах…, как тебя, наверное, мои молодцы… Она повесилась в камере, полной народу, на чулке и никто не помешал… А могилу не нашли…

– Нашли, – подумал Фрэт и опять промолчал.

Спиркин нервно перемещался по подвалу, натыкаясь на операционный стол, подставки для капельниц, невыключенный наркозный аппарат, моргающий красным в режиме stand by, тазы с заскорузлым перевязочным материалом, пропитанным старой кровью, и не видел ничего.

– Какая, к черту, спираль развития! – закричал он пронзительно и отчаянно себе самому, внезапно остановившись, и, похоже, не очень услышал, увлеченный предстоящими покаянием и расплатой. – Мы движемся по кругу… Нет! Мы топчемся на месте: Лиза Лопухина, Елена…, тюрьмы, насилие, смерти без могил, памяти и памятников…

– Почему вы не убили меня, когда извлекли почку? – спросила она и не дождавшись ответа добавила, будто выносила вердикт: – Значит вам я обязана жизнью…

– Прощай, Принцесса! – Спиркин, безуспешно старался посмотреть ей в лицо и не находя для этого сил, и совсем не возбуждаясь видом бесстыдно голой женской плоти меж острых колен, продолжал смущенно, будто и не врач вовсе: – Наступает твое время… Не упусти… Нельзя рассчитывать на наше самоуничтожение: мы необычайно живучи, постоянно перекладывая с себя ответственность на других… Только такие, как ты, предводители смогут вытащить нас и спасти от самих себя, высоконравственных подонков, всеядных и трусливых, которых даже бездарная власть смогла оставить в дураках, неспособных иметь собственное мнение и отвечать за свои поступки…, старающихся сохранить только внешний антураж, пристойность и сомнительный душевный покой…, и пребывание в дураках нам начинает нравиться все больше…

Он взялся за ручку двери, посмотрел на Лопухину, заметил, наконец, бигля, улыбнулся печально и продолжал, неуверенно:

– Мы шли другой дорогой…, может, и короткой, но криминальной… бандитской… и обманывали себя, как могут делать это только хорошо образованные люди: необычайно убедительно, искренне и правдиво, подменяя незаметно даже для самих себя эквиваленты ценностей, будто понуждали нас к этому власти, и не так уж все потому страшно… «Ибо каждый раньше других берет и ест свою собственную вечерю, и кто голоден, а кто пьян».[81]81

Новый завет. Первое Послание к Коринфянам, 11:21

[Закрыть]

– Ответь, Принцесса… Пожалуйста… Знаю, что не должен спрашивать…, даже смотреть на тебя не должен, после того, что сделал… Провалиться сквозь землю должен…, но она еще носит… пока… держит…

Он больше не стал оборачиваться, лишь осторожно старался прикрыть дверь с позванивающими ключами в замке… – Скажи, сможешь исправить, что были мы должны: я, Ковбой-Трофим…, наши друзья – охотники на кабанов…, тысячи других умных и образованных людей, честных почти и смелых…, а не исправили, лишь хуже сделали…?

– Чтоб добро побеждало зло не надо вступать с ним в сражение, – заметил Фрэт.

– Подождите! – сказала Лопухина, останавливая бигля. – Можно ли довериться вам? – И он сразу оставил дверь, и повернулся к ней лицом. – Возможно, вы правы… и тогда мы все больны… Но выздороветь можно только вместе… По-одиночке не выжить… Надо объединиться в стаю…, взяться за руки…, чтоб стать биглями… и гугенотами…, но не в подвалах Вивария… Оставайтесь… В вас силы и умения гораздо больше моих…, и ума, и образованности… Нам предстоит осознать самих себя…, свое предназначение… «Мы, сильные, должны носить немощи бессильных и не себе угождать…». – Она победно посмотрела на Фрэта. – Послание к Римлянам…

Доктор Спиркин перешагнул, наконец, порог операционной, хоть видно было, что больше всего сейчас ему не хочется уходить отсюда.

– Прощай, Принцесса! – сказал он. – Мне уже не научиться не угождать себе… Поздно… Ступай в Цех, бигль, и скажи, чтоб забирали ее…

– Господин Волошин? Простите, что так поздно. – Спиркин сидел в машине, припаркованной к праздничному, особенно по ночам из-за умелой подсветки, зданию Третьяковской галлереи, рассматривая хорошо знакомый богатый фасад, имитирующий терем с красно-белыми узорами, красочной майоликой на декоративном фризе под крышей, ажурную решетку, массивный металлический декор и могучую фигуру Павла Третьякова перед входом.

– Меня зовут Анатолий Борисович Спиркин… Ничего не говорит мое имя…? Сомневаюсь… Я человек, которого вы так старательно и безуспешно ищите… Доктор Лопухина дала мне ваш телефон… Нет… С ней все в порядке…, если порядком можно назвать то, что произошло… Сейчас ее жизни ничего не угрожает… Да скажу конечно… Из-за этого и звоню… Подвал Вивария… С ней Фрэт… Говорящий бигль… Так и думали…, и меня вспомнили…? Удивительная проницательность для вашего заведения… Говорю вам: она жива! Нет… Хорошо… Приходите завтра в Третьяковскую галлерею… к открытию… Там и поговорим… Зал, где висят картины Малявина… Никогда не бывали? У вас есть прекрасная возможность залатать дыру в своем образовании… Простите… Не собирался обидеть вас… Служители музея укажут… Конечно… Я ушел оттуда час назад… Думаю, ее уже доставили в Цех…

Подъехав утром к зданию Галлереи Волошин увидел машину Скорой помощи и два милициейских «Volvo», коллективно машущих красно-синими мигалками, тревожно и неуместно возле всемирно известного музея, и забеспокоился беспричинно, будто связан был со случившимся уже тем, что появился здесь неурочно, и, показывая служебное удостоверение, и проходя за нервно трепещущие ленты пластикового ограждения, был уверен почти, что сукин сын Спиркин успел натворить дел паскудных и черных даже здесь, привычно издеваясь и сводя счеты с ненавистным ему ментовским людом, к которому Волошин справедливо причислял и себя…, и, останавливая одного из дружно снующих вокруг сыщиков, демонстрирующих профессионализм и служебное рвение толпе посетителей, оттесняемой неулыбчивыми милиционерами, спросил:

– Что случилось, коллега?

Тот посмотрел, помолчал, взвешивая на невидимых весах должность и возможности Волошина, облаченного в модное дорогое пальто и длинный очень двусторонний шарф, небрежно обмотанный вокруг шеи, сказал, не дрогнув ни одним мускулом в улыбке:

– А ..й его знает, товарищ майор! – И заспешил дальше с равнодушной спиной.

Обозленный и уязвленный Волошин вошел в музей, толкнув тяжелые дубовые двери, с намерением узнать, где Малявинский зал, почти не веря в близкую встречу с человеком, удалившим здоровую почку любимой своей женщине, однако заслышав суету в гардеробе, спустился вниз… У самых дальних вешалок, в слепом закуте прохода, загораживаемый спинами людей в униформе Скорой помощи, милицейских и гражданских куртках, сидел, прислонившись спиной к стене, вытянув недлинные ноги в глубоких зимних туфлях, пожилой человек артистической наружности, одетый с дорогой чуть заметной небрежностью в темно-серый костюм с невидимой полоской или клеткой, как на нем самом, черно-коричневый шейный платок и длиннополое суконное пальто, похожее на шинель…Рядом валялся армейский пистолет… Несильно пахло порохом… Крови не было… И Волошин удивительным лягавым чутьем сразу признал в нем вчерашнего своего ночного телефонного собеседника, доктора Спиркина Анатолия Борисовича…, что настойчиво зазывал сюда…

– Позвольте! – строго сказал он, протискиваясь вперед, держа удостоверение в вытянутой руке. – Следователь по особо важным делам Волошин… Генеральная Прокуратура… – Два последних слова действовали сильней всего, расчищая ему дорогу.

– Что-нибудь было в карманах…, в руке или на полу возле него? – спросил Волошин, зная почти наверняка, что сейчас один из них протянет записку, адресованную ему…

– Может это…, – неуверенно сказал кто-то и протянул незаклеенный узкий конверт с быстрой надписью от руки:

Следователю Волошину.

Он отошел, вытянул сложенный втрое в длинну лист плотной бумаги и прочел:

Г-ну Волошину

Следователю по особо важным делам

Генеральная Прокуратура

Москва

С детства знал: ум для того, чтоб делать глупости и не бояться…, и делал всю жизнь и не боялся. Однако итог оказался настолько неутешительным, что продолжать стало бессмысленным, а с дороги свернуть и сделать вид, что ничего не случилось – себе дороже… Думал раскаяние спасет… Не спасает, потому как оно, к сожалению, – просто боязнь ответного зла…

Хотел порешить себя подле Малявинских картин, которые люблю безмерно, а передумал, чтоб не напакостить перед ними…, чтоб не видели, как стреляюсь. Потому в подвал пошел… Не надейтесь однако, что самоуничттожение в нашей среде примет массовый характер после моего ухода…

Анатолий Спиркин

PS. Без меня и без Султана покойного, асситента моего, система нелегального забора доронских органов, что создал, вряд ли станет функционировать успешно… Однако встроена она в структуры государственной медицины, и бизнес этот слишком прибылен, и хлопот никаких, если не считать сегодняшний случай…. А доктор Лопухина, которую пытался втянуть в свой бизнес силой преступной…, объяснила мне, недавно, что ум для того нам, чтоб отличать добро от зла…

Волошин постоял в подвале немного, не обращая внимания на суету вокруг, перечитал еще раз, сложил, положил в конверт и не оборачиваясь направился к выходу…

Весна случилась внезапно, будто засидевшись прыгнул шарпей, чтоб доставить себе удовольствие: высоко, легко и свободно, играючи даже…, а потом, словно застеснявшись легкомыслия, засмурел, привычно насупил брови и складки коже-шинели на голове, и погрузил в них глаза, и помедлил, выжидая… Однако зажигательные праздничные марши братьев Покрасс, сопровождавшие присевшего шарпея с покачивающейся старой винтовкой за спиной, с шорохом и блеском сабель, извлекаемых из ножен бойцами Первой

Конной, что маячили на ближних холмах, уже носились в воздухе, возвещая: весна пришла…

Неизвестные молодые люди в дешевых зеленых пластиковых куртках с картинкой бесконечных рядов саженцов елей на спинах и надписью GasProm латинскими буквами, незаметно и быстро привели в порядок институтский парк, отмыли от грязи и листьев голую Нюру в фонтане, старательно натирая шампунем участок между бедрами и полные груди, и, не толпясь возле кабинета одного из многочисленных замов Ковбой-Трофима по хозяйству, в ожидании бабок, как любил теперь говорить Фрэт, сели в поджидавший их микроавтобус «Ford» вместе с садовым инвентарем и покатили, и казалось навсегда…

Поредевшая и отощавшая голубинная стая, к которой за зиму присоединилось несколько ворон, чувствовала себя по-началу непривычно в обихоженном парке с набирающей яркий зеленый цвет хвоей и толстыми темными почками лип и кленов, и не очень старательно рылась по бокам асфальтовых дорожек, начисто забыв ежедневные визиты Егора Кузьмича с эмалированным ведром объедков из столовых Цеха… А когда неприметная дверь черного хода отворилась однажды и вышла оттуда молодая девка-санитарка, рослая и полная, в знаковом ватнике, сапогах с недодернутыми до конца молниями на могучих икрах и неизбывным ведром с надписью Неотл. Хиру, стая не отреагировала, продолжая с отвращением перебирать сухие травинки и прошлогодние хлебные крошки, успевшие за зиму превратиться в несъедобные твердые камушки… А потом как-то сразу усекли, что деваха с ведром и в ватнике, неуверенно остановившаяся у свежевычищенного фонтана с медной Нюрой, поблескивающей на солнце голой грудью и треугольником в паху – их новый Егор Кузьмич, и снявшись с дорожек плотной шелестящей тучкой двинулись к ней, и окружили бесстрашно, замерев над головой в полете, цепляясь за ватник, усаживаясь на края ведра, оживая внезапно после долгой зимней заторможенности, даже норовя спариваться на плехач девахи…

Эйбрехэм, в ярком горнолыжном наряде и больничных суконных тапках без задников, похожих на лыжи охотников-чукчей медленно двигался в сторону Вивария, слегка опираясь на Станиславу, голова которой иногда появлялась из подмышки гиганта, а впереди невозмутимо сдержанно, как подабает настоящему английскому джентелмену, уверенно вышагивал Фрэт, будто указывал дорогу, и лишь изредка оборачивался, чтоб контролировать события и дистанцию…

– Митя Борщев, – журчала по-английски Слава, вымуштрованная Фрэтом, – ушел от нас… Заявление написал…, сам… Станет служить в хайпермаркете на Соколе… у метро… грузчиком похоже… Тамошние девки-продавщицы в восторге… С Рывкиным, слава Богу, все в порядке…, по пока не выписыват…, наблюдают.

Она вдруг остановилась и стала печалиться, позабыв на мгновение раненного бойфренда, проникаясь, может, впервые, мыслью о несправедливой и жестокой Митиной судьбе и дурацком его уходе…, а потом, внезапно веселея и возбуждаясь от огромного Абрамова тела, завидела вдруг сквозь пуховые пластиковые доспехи гигантский пенис, непохожий ни на что, примятый вместе с яичками-теннисными мячами тугими прорезиненными трусами, под которыми парились и прели, готовые в любой момент к мощному марофонскому забегу, который уже не остановить, и стала стараться ненароком коснуться ветеринаровой плоти.

– Ремонт в Виварии еще не начинали, миленький мой: тебя ждут… Лечащий врач говорит, через неделю сможешь начать ходить по палате… – Она громко рассмеялась, заражая смехом негра, представляя, как удивился бы строгий маленький доктор со второго этажа Цеха, где лежит ветеринар, завидя его, направляющимся в собачник, и спросила бездумно: – Почему ты молчишь все время?

– Не знаю… – Негр посмотрел на Фрэта, ожидая помощи, но тот, занятый собой, часто и сильно, будто любимый наркотик, втягивал в ноздри весенний московский воздух, пыльный и ветренный, немного монотонный и скучный, с привкусом нищего бытия, стекающего из открытых форточек и дверей подъездов близлежащих домов, забегаловок, дешевых магазинчиков, сопровождающего пешеходов, привычно спешащих неведомо куда, чтоб усесться поскорее в маленькой убогой кухне небогатой квартирки или конторы или цеха….

Фрэт вдыхал с удовольствием выхлопы старых автомобилей без катализаторов, поглощающих угарный газ, запахи дешевой больничной еды, лежалых листьев, переживших почти бесснежную зиму, непахнувших ничем подснежников, которые вот-вот должны были появиться в парке… Однако теперь эти запахи все чаще прерывались всплесками хорошо кондиционированных помещений с дорогими отделкой и интерьером, ухоженным персоналом в новостройках вокруг, высоких и престижных, рассчитанных на биглей – будущих богатых и благополучных российских средних граждан…, умных и предусмотрительных…, готовых постоять за себя и свое добро…, и публика, двигающаяся по улицам, несла с собой запахи дорогой одежды, одеколона, мыла…, и он искренне радовался, будто настоящий московский старожил, и доля его стараний в наметившимся прогрессе, не многим ниже, чем у некоторых уважаемых в городе людей… Фрэт вдруг остановился и спросил себя удивленно: – С чем ты сравниваешь нынешнюю московскую окраину, бигль…? С богатым Питсбургом, штат Пенсильвания…? Пару лет назад здесь теснились ларьки с несъедобной пищей, бесполезными лекарствами-дженериками и такой же неносимой одеждой и прочей копеечной ерундой… А случалось и убивали…., мочили порой и также часто, как теперь драят за день полы и стены подземных переходов на Соколе…, – и он двинулся дальше, наслаждаясь Москвой, обществом Авраама и Станиславы, тащившихся сзади, и Елены Лопухиной, поправлявшейся после бандитской нефрэктомии в своем кабинете, куда старательный Вавила распорядился перенести функциональную кровать…, и казалось, что никогда не был так счастлив, как сегодня…, и вдруг учуял привычный запах беды, нерешенных проблем, канцелярский дух, что исходил от следователей, вражеский запах Ковбой-Трофима, а потом все затмил запах предстоящего ремонта Вивария… и оглянулся, чтоб посмотреть на Эйбрехэма и соразмерить его возможности с будущим renewal… [82]82

возрождение

[Закрыть]

– Мы не станем делать ремонт, Фрэт, – неожиданно произнес негр, читая мысли бигля. – Легче выстроить новый Виварий, легкий и современный…, а здание отреставрировать и продать… Может по московским меркам Виварий не относится к памятникам архитектуры, но в Питсбурге, штат Пенсильвания, откуда мы оба родом, выстроилась бы длинная очередь из местных богачей, чтобы пожить в таком доме…

– Администрация Цеха настаивает на ремонте, – сказал бигль. – Знаешь ведь…

– Знаю. Поэтому сохраним целостность здания только снаружи, а внутри поменяем все…

– А деньги? – Фрэт втягивался в дискуссию, привычно забывая про миссию свою служить людям в хирургических опытах, а не обсуждать стратегию ремонта Вивария…, но продолжительное пребывание в Москве, непохожей ни на какой другой город мира, делало свое: он все больше становился человеком из будущего российского среднего класса.

– Деньги дадут американские фонды…, общество защиты животных… Это моя забота, бигль. Понял?! – И поворачиваясь к Станиславе, выздоравливая на глазах и чувствуя в себе нарастающее сексуальное желание, с которым пока удавалось совладать, Авраам сказал: – Мы должны поскорее жениться, дорогая, чтоб легализовать надолго мое пребывание в Москве и получить должность заведующего Виварием, как обещала госпожа Лопухина…