Текст книги "Ленинъ как мессия"

Автор книги: Савелий Дудаков

Жанр:

Публицистика

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц)

Третья встреча была «общественной» – Анненков был у Финляндского вокзала, при возвращении Ульянова из эмиграции. Для нас интересно и то, что в этом поезде вместе с «немецким шпионом» ехал и знаменитый эсер Борис Савинков, он же писатель Ропшин. Его-то и встречал художник. Оба не дослушали речи с броневика.

Сын-Анненков к марксизму был равнодушен, а его отец во время июльского восстания 1917 года в негодовании порвал и сжег все письма Ленина. Об этой вспышке, конечно, последний не узнал и, находясь у власти, предложил отцу через Марка Елизарова занять пост наркома по народному страхованию. Отец отказался, и все его счета были блокированы – он за минуту стал нищим. Далее интересно то, что после смерти старого народовольца (в его квартире говорили, что повесили не того Ульянова) в 1920 году, мать художника получила приличную пенсию, как «вдова революционера». Это было сделано лично вождем. Юрий Анненков задает вопрос, на который нет ответа: «Был ли это у Ленина просто акт политического лицемерия или жест, вызванный желанием очистить свою совесть, я не берусь судить. Второе предположение так же возможно, как и первое»59.

Тут же Анненков приводит воспоминания Лядова, как Владимир Ильич в Женеве на представлении «Дамы с камелиями» вытирал слезы платком. Последнее согласуется с воспоминаниями Горького, который рассказал «Ильичу» о петроградской легенде.

Княгиня Ч. просила подаяние для своих собак. Не стерпев голода и унижения, она пыталась утопиться, но преданные собаки спасли хозяйку. – «Если это выдумано, то выдумано неплохо. Шуточка революции» – и, помолчав и перебирая бумаги на столе, сказал задумчиво: – «Да, этим людям туго пришлось, история – мамаша суровая и в деле возмездия ничем не стесняется»60.

В 1921 году «советская власть» заказала Анненкову портрет Ленина. Инстинктивно художник предполагал, что вождь будет «играть» занятость: с трудом поднявшись с кресла, якобы оторвавшись от бумаг.

Но ничего подобного не произошло. Как только художник появился в дверях, Ленин быстро и учтиво поднялся навстречу. Между ними произошел диалог, в котором проявилось ленинское обаяние. «Я – жертва нашей партии… она заставляет меня позировать художникам». Он поинтересовался в чем его «обязанность» и как его собираются изображать. Подлинные слова ответа Анненкова следующие: «…Ленин олицетворяет собой движение и волю революции» и именно это он предполагает отразить в портрете.

Ленин (улыбаясь): – «Но, простите, я ведь только скромный журналист. Я предполагал, что на вашем портрете буду изображен просто сидящим за столом.

Когда увижу ваш холст осуществленным так, как вы его мне представляете, то я непременно залезу под стол от смущения».

Анненков: «Право и привилегия художника – создавать образы и даже легенды. Если наши произведения оказываются в противоречии с правдой, то будущее наказывает за это прежде всего нас самих. Но лишать себя этого права мы, художники, не можем и не должны. О Ленине-журналисте, простите меня, я не задумывался, а писать портрет обывателя с бородкой я считаю сейчас несвоевременным». Ясно, что художник защищает свободу творчества. Ленин был достаточно чутким, чтобы понять позицию живописца, точнее, оппозицию, к безобразию, творимому в стране. «После короткого молчания (я сказал, конечно, много лишнего), Ленин улыбнулся и произнес: – «Хорошо. Я нахожу недопустимым навязывать художнику чужую волю.

Оставим это право буржуазным заказчиком. Поступайте так, как вам кажется наиболее правильным. Я в вашем распоряжении, приказывайте, я буду повиноваться.

Но сначала договоримся честно: я подчиняюсь партийной дисциплине, я исполняю волю партии, но я – не ваш сообщник». И рассмеявшись: – «Ответственность, как вы сказали, останется на ваших плечах»61.

Весь диалог интересен. Верно, что Ленин не был позером. Он отличался этим от других диктаторов, будь то Муссолини, «обожавшим обожание»; Гитлера с его нарочитыми жестами и любовью к кинематографу; и, конечно же, Сталина, чьи безобразные портреты и бюсты украшали даже выставку, посвященную Рембрандту. (Лион Фейхтвангер «Москва 1937»).

Нет ни одного не художественного портрета или скульптуры Ленина, созданных при жизни вождя. Все они – художественны – это реакция живописцев на естественность поведения вождя. О дальнейших халтурах лучше не говорить.

Можно сравнить воспоминания Анненкова с воспоминаниями Ф. И. Шаляпина в книге «Маска и душа». Шаляпину пришлось защищать хозяйственное состояние театра от разбазаривания: декорации, костюмы, реквизит и пр., накопленное десятилетиями в Мариинском театре. Шаляпин едет в Москву и добивается встречи с Вождем! Это было сложно, но намного проще, чем аудиенция с Г. Е. Зиновьевым. «Я вошел в совершенно пустую комнату, разделенную на две части, большую и меньшую. Стоял большой письменный стол. На нем лежали бумаги, бумаги. У стола стояло кресло.

Это был сухой и трезвый рабочий кабинет. И вот из маленькой двери, из угла покатилась фигура татарского типа с широкими скулами, с малой шевелюрой, с бородкой.

Ленин.

Он немного картавил на «Р».

Поздоровались.

Очень любезно пригласил сесть и спросил, в чем дело. И вот я как можно внятнее начал рассусоливать очень простой, в сущности, вопрос. Не успел я сказать несколько фраз, как мой план рассусоливания был немедленно расстроен Владимиром Ильичей. Он коротко сказал:

– «Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Я все отлично понимаю». Тут я понял, что имею дело с человеком, который привык понимать с двух слов, и что разжевывать дел ему не надо. Он меня сразу покорил и стал мне симпатичен.

– «Это, пожалуй, вождь», – подумал я.

А Ленин продолжал:

– «Поезжайте в Петроград, не говорите никому ни слова, а я употреблю влияние, если оно есть, на то, чтобы Ваши резонные опасения были приняты во внимание в Вашу сторону». Я поблагодарил и откланялся. Должно быть, влияние было, потому что все костюмы и декорации остались на месте и никто их больше не пытался трогать. Я был счастлив»62.

Потрясающий рассказ. Ленин очаровывает певца, быстро схватывая проблему и быстро ее решая. Но, почему нельзя говорить ни слова, что это за кокетство о возможном наличии его влияния? Можно предположить, что Ленин щадил самолюбие «партайгеноссен» и предпочел, чтобы дело спустить на тормозах. Кажется так. Но… на реквизиты хватило власти, а на жизнь человека (Великие князья, Таганцев, Гумилев) нет!

Ужас… И это прекрасно понимал Федор Иванович: «…Я не знал, что такое Ленин.

Мне вообще кажется, что исторические «фигуры» складываются либо тогда, когда их ведут на эшафот, либо тогда, когда они посылают на эшафот других людей. В то время расстрелы производились еще в частном порядке, так что гений Ленина был мне, абсолютно невежественному политику, мало еще заметен»63.

Уместно здесь привести мысли Шаляпина о русской революции: – «Кто же они, сей дух породившие? Одни говорят, что это кровопийцы; другие говорят, что это бандиты; третьи говорят, что это подкупленные люди, подкупленные, чтобы погубить Россию. По совести должен сказать, что крови пролито много, и жестокости было много, и гибелью, действительно, веяло над нашей родиной, – эти объяснения большевизма кажутся мне лубочными и чрезвычайно поверхностными. Мне кажется, что все проще и сложнее, в одно и то же время. В том соединении глупости и жестокости, Содома и Навуходоносора, каким является советский режим, я вижу нечто подлинно российское. Во всех видах, формах и степенях – это наше родное уродство. Я не могу быть до такой степени слепым и пристрастным, чтобы не заметить, что в самой глубокой основе большевистского движения лежало какое-то стремление к действительному переустройству жизни на более справедливых, как казалось Ленину и некоторым другим его сподвижникам, началах. Не простые же это были в конце концов, «воры и супостаты»64. Далее Шаляпин описывает те низы общества, которые пошли на службу новому режиму. По мановению волшебной палочки страна не могла превратиться в рай: горбатенький сапожник не превращался в Апполона Бельведерского. Все сатирические типы русской литературы – от Фонвизинских до Зощенских «пришли и добром своим поклонились Владимиру Ильичу Ленину…»65.

Пока же во имя «светлого Завтра» разрушались музеи и «сжигались Рафаэли», в надежде на то, что «девушки в светлом царстве грядущего будут прекрасней Милосской Венеры» (Владимир Кириллов «Мы», 1917 г.), но человеческий материал плохо поддавался усовершенствованию66. Вероятно, в этом нравственная драма, которая укоротила жизнь Ленина.

Хотелось бы в свете выше рассказанного коснуться легенды «О самом человечном».

Какие-то основание были, особенно, что касалось его случайного окружения.

Легенда основана на знаменитых «ходоках», появлявшихся время от времени в Кремле.

Чаще их принимал всесоюзный староста, впоследствии отодвинутый даже от этой номинальной работы: «Уже не баловал Калинин кремлевским чаем ходоков». (А. Т.

Твардовский «За далью даль»).

Но иногда ходоки появлялись и у Ленина. Есть рассказ или миф В. А. Карпинского.

Крестьяне появляются на пороге кабинета вождя. Им неловко, но робость быстро проходит: Ильич обвораживает просителей. Дело, по которому они решились просить правду у «Самого» действительно деликатное. Крестьяне заготовили кирпичи для постройки деревенской церкви. Но сельсовет бдел и отобрал заготовленный материал.

Сам разговор нам неизвестен. Неясно и к каким аргументам прибегал Ленин, чтобы сохранить лицо в вопиющем беззаконии, учиненном местной властью. Если бы дело было только в низших звеньях бюрократии! Государственный аппарат вел войну на уничтожение с «опиумом для народа». Аресты, расстрелы, снятия колоколов, разрушение, ограбление и надругательство над мощами, заселение монастырей и прочее. Следует для вразумления ныне живущих напомнить, что с одинаковым рвением уничтожались мечети и синагоги, молитвенные дома и буддистские храмы.

Компромисс, которого добился Ленин с ходоками был следующий: предсовнаркома дает распоряжение сельсовету вернуть крестьянам кирпичи, а крестьяне построят из него… школу 67. Вывод один: большевик ни на йоту не отступил от провозглашенной им линии.

Возвращаясь к иконографии Ленина укажем, что большинство критиков первое место отводят работам Натана Альтмана. К пятидесятилетию со для рождения Ленина (1920 г.) отдел ИЗО Наркомпроса (ну и аббревиатура, язык сломаешь: Отдел Изобразительных Искусств при Наркомате Просвещения), естественно при поддержке А. В. Луначарского добился разрешения работать в кабинете Ленина именно Альтману, Ленин заочно был знаком с Альтманом: он одобрил первый герб РСФСР, исполненный художником. В семейном архиве сохранилась его рукопись «250 часов с Лениным.

Страницы моей жизни». Работал Альтман шесть недель подряд, почти без «прогулов»: вторую половину апреля, май, первые числа июня 1920 года. Работал по пять-шесть часов ежедневно. Ленин имел право в шутку жаловаться английской художнице Клэр Шеридан, что «последний скульптор поселился на целые недели в его кабинете».

По словам англичанки Ленин поклялся, что после такого испытания больше никогда этого не допустит! Началось с пропуска в Кремль с красноречивым текстом «Тов.

Альтману, скульптору Владимира Ильича…», так сказать, придворный живописец. «Самого»

Ленина «обманули»: Луначарский сказал Предсовнаркому, что все дело займет час-полтора, причем Ленин отказался сидеть неподвижно, говоря, что позирование приведет к «неестественности» в портрете. Альтман должен был лепить вождя. Со своим станком, с ящиком глины, необходимыми инструментами, он занял часть кабинета.

Началось так:

Вошел Ленин.

– «Здравствуйте товарищ Альтман!», сказал он, сел за письменный стол и принялся за работу. Я старался не мешать ему, занялся своей. Когда Ленин сидит, он кажется выше своего роста. У него большая голова, крупное туловище, большой выдающийся вперед лоб, очень своеобразный череп, срезанный на темени, широко расставленные глаза часто щурятся. На второй день моей работы Ленин, сощурясь и не поднимая головы, посмотрел в мою сторону и сделал единственное за все время замечание по поводу работы. Он нашел, что нос сделан не совсем верно. Но работа была в такой стадии, когда носа еще не могло и быть: отдельные черты лишь намечались. Я объяснил ему это. Он удивился и сказал: «А Луначарский говорил, что работа будет продолжаться два-три раза по получасу».

Я заявил, что не говорил этого, и что работа будет продолжаться гораздо дольше.

Ленин ничего не ответил»68. Но не в этом суть. Однажды они разговорились. И это понятно: нельзя не замечать человека, маячившего перед Его очами длительное время. Ленин принадлежал к типу людей, сосредоточенность которых в работе была такова, как говорили о шахматисте Вильгельме Стейнице, что ему во время партии можно было делать ампутацию ноги, а тот бы этого не заметил. Друг по ссылке отметил эту высшую интеллектуальную концентрацию: «Легенда гласит, что Архимед, углубленный в решение своей геометрической задачи, не одарил ни малейшим знаком внимания римского солдата, который обнаружил по отношению к нему достаточно явные агрессивные намерения. Ильич в этот момент (во время шахматной партии. – С.Д.) напоминает Архимеда. Повидимому, если бы кто-нибудь крикнул сейчас: «пожар! горим! спасайтесь!…» – он бы и бровью не пошевельнул. Цель его в жизни в данную минуту заключается в том, чтобы не поддаться, чтобы устоять, чтобы не признать себя побежденным. Лучше умереть от кровоизлияния в мозг, а все-таки – не капитулировать, а все-таки выйти с честью из затруднительного положения»69.

Альтман продолжает: – «…Ленину, по-видимому, сказали, что я «футурист».

Поэтому Ленин спросил «футуристическая ли скульптура, которую я делаю. Я объяснил, что в данном случае моей целью является сделать его портрет, и что цель диктует и подход к работе». Ленин был любопытен и попросил показать футуристические «шедевры». Альтман принес репродукции и фотографии некоторых художников, которые с интересом были рассмотрены вождем. По-видимому, они были весьма далеки от его передвижнического вкуса и он корректно высказался, что ничего в этом не смыслит, пусть в этом деле разбираются специалисты, он де не компетентен. «С глубокой серьезностью относясь к искусству, он старательно отстранял от себя решение вопросов в этой области, не желая, по-видимому, чтобы из его личных вкусов делались директивы. В вопросах искусства он во всем доверялся Луначарскому»70. Хотя есть любопытное замечание Марка Шагала: «Ленин перевернул ее (Россию) вверх тормашками, как я все переворачиваю на своих картинах»71.

Короче, модернизм не воспринимался революционером. Работа Альтмана происходила на фоне работы вождя, который в то время трудился над рукописью «Детская болезнь левизны в коммунизме», принимал посетителей, говорил по телефону, часто подходил к географической карте: в эти дни поляки наступали на Западе. Работать мастеру было тяжело: быстрая смена выражений вождя была схвачена в ряде рисунков. «Лепить скульптурный портрет Ленина было нелегко. Владимир Ильич не позировал, был углублен в свою работу. Обычно он сидел низко наклонившись над столом, и я видел лишь верхнюю часть его головы. Поэтому я должен был пользоваться всяким случаем, чтобы зафиксировать Ленина с разных сторон.

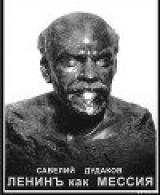

Я решил делать наброски в то время, когда он разговаривал с людьми». Это была как бы стенографическая работа, попытка уловить образ, что оказалось очень тяжелым делом, но благодарным. Из-под рук художника вышел гениальный бюст Ленина.

Собственно голова вождя – суть вождя. Мастер понимал, что надо добиться максимального сходства, по крайней мере зафиксировать для будущего Личность!

Мало у кого в истории искусства был такой благодатный материал. И понимая, что сложность характера «не уложить» в скульптуру, Альтман ограничивает задачу: надо показать ведущие черты характера. Он строит композицию бюста как композицию круглой скульптуры, воспринять которую можно лишь обойдя со всех сторон.

Удивительно, но Альтман сумел передать громадный ум, интуицию, динамику, энергию, концентрацию воли и, хотел того или нет Натан Исаевич, но и жестокость, кроющаяся в монгольском разрезе глаз и в острой бородке. Работу экспонировали в 1925 году в Париже. На нее не могли не обратить внимание. Это был первый Ленин, увиденный на Западе, Несмотря на протесты белой эмиграции, она получила золотую медаль! Возможно, художник был доволен. Работу десятки раз репродуцировали и выставляли на выставках. Но это были двадцатые годы. А уже в тридцатые – шедевр исчезает. Его заменяет добренькие Ленины, тиражируемые в невероятном количестве.

Альтмана травили и как художника-формалиста, и как еврея, и мастер, наверно, пожалел, что в ноябре 1917 года «распаковал чемоданы», отказавшись выехать в США.

А была уже виза в руках и билеты… И скажем правду – художник измельчал: после гениального портрета Анны Ахматовой и бюста В. И. Ленина последующие работы его плохо смотрятся.., Искусство должно быть свободным. Хотел ли этого Ленин?

Маловероятно. Вождь и Мастер расстались вполне дружески. К 50-летию Ленина Альтман подарил барельеф Степана Халтурина (!?), который до сих пор находится в кабинете Вождя.

Так как рукопись Альтмана по понятным причинам никогда не публиковалась, то любые извлечения из нее очень интересны. Из коротких бесед, которые художник имел с Лениным, следует отметить одну, в которой выяснилось, что Ленин довольно равнодушно относился к искусству: «Я могу двадцать раз слышать одну и ту же мелодию и не запомнить ее»72. Впрочем, это не столько самооговор, а самоотречение: политика съедала всё свободное время. Многие художники, например Верейский и Кустодиев, отметили слишком подвижную фигуру вождя. Кустодиев испытывал потребность увидеть Ленина в кинематографе. «Простая фотография не передает конструкцию головы, жестикуляцию, мимику». И все это совпадает с замечанием А.В.Луначарского, что Ленин похож на себя только в кинематографе: как всякая динамическая натура, он что-то утрачивает в статическом изображении73.

Сам Б. М. Кустодиев для статьи «О портретах Ленина», написанной для Лениздата, к изданию сборника, к сожалению не увидевшего свет, писал: «Самое существенное в вопросе о портретах Ленина – это то или иное задание, данное портретисту. Ленин-ученый – одно лицо; Ленин-агитатор, говорящий речь на площади – другое и т.д. На чем же остановиться? Если говорить о каком-то одном портрете, который должен суммировать все стороны характера и деятельности Ленина, то от художника требуется синтез целого ряда образов. Всякий же синтез, понятно, будет субъективен»74.

И – раз зашла речь о скульптуре,– стоит вспомнить еще одного мастера. Разговор идет о Науме Львовиче Аронсоне (1872-1943), получившем мировую известность и стоит вспомнить восторженную и забытую статью о его творчестве, принадлежащую А.

И. Куприну. Я уже в «Парадоксах…» о ней писал. Но и здесь можно повторить.

Писатель часто посещал ателье Аронсона в Париже. Однажды, привлеченный слухом о том, что скульптор создал необычный портрет Ленина75, Куприн писал об увиденном:

– «Вот и Ленин, вылепленный из пластелина слабо-зеленого цвета, Это несомненно он.

Именно таким я видел его однажды, глядя не по поверхности, а вглубь. Правда, преувеличены размеры его головы, как преувеличены: его алгебраическая воля, его холодная злоба, его машинный ум, его бесконечное презрение к спасаемому им человечеству, и полное отсутствие милых, прелестных человеческих чувств, подаривших миру и поэзию, и музыку, и любовь, и патриотизм, и геройство.

Голова Ленина совсем голая. Череп, как купол, и видно, как под тонкой натянутой кожей разошлись от невероятного напряжения больного мозга, черепные швы. Рот чересчур массивен, по это рот яростного оратора. Громадная, вдумчивая работа. Но я – косоглазый. Одновременно с бюстом Ленина я вижу висящий на стене давнишний, горельефный портрет Пастера. Там тоже человек, настойчиво углубленный в мысль.

Но суровое лицо его прекрасно, и внутренний благой смысл его будет ясен каждому дикарю. Впрочем, и Ленин будет ему ясен. Как же не различить разрушение от созидания»76.

Да, однажды А. И. Куприн встретился с Лениным на аудиенции. Дело было, по словам писателя, в начале 1919 года (писатель запамятовал: это было 25 декабря 1918 года, еще до наступления Юденича, когда в октябре следующего года Куприн бежал за границу с остатками белых войск. А может быть Куприн продолжал жить в старом временном измерении…), и по словам писателя, его дело не стоило и ломаного гроша. Но ему пришлось встретиться с «самодержцем всероссийским». Куприн решил издавать беспартийную газету, как он назвал «народную». М. Горький сочувственно отнесся к идее, но предрек неудачу. В Москве Александр Иванович встретился с Львом Борисовичем Каменевым. Для успеха предприятия последний советовал ввести в газету полемику: «Вы можете хоть ругать нас» – сказал он весело. Но про себя писатель подумал: «Спасибо! Мы знаем, что в один прекрасный день эта непринужденная полемика может окончиться дискуссией на Лубянке, в здании Чека», и отказался от «любезного» совета.

Здесь небольшое историческое отступление. Наполеон после 18 брюмера приказал закрыть только в Париже 160 газет из 173(!)77. Диктатура Робеспьера тоже не дремала. Так что у большевиков были хорошие учителя. Воспользовавшись предлогом для встречи с Лениным, Куприн стал хлопотать. Все шло быстрее, чем можно было ожидать. Свидание было очень быстро получено после звонка к «госпоже Фотиевой».

А именно, на следующее утро в девять часов дня «монарх» ожидал писателя.

Единственное затруднение для Куприна была его идентификация, ибо документов у него не было, но удостоверение личности было выдано в комиссии по ликвидации армии Южного фронта. (Как известно, в начале войны Куприн поступил на службу и занимался обучением новобранцев. В 1915 году демобилизовался по состоянию здоровья и вместе с женой Елизаветой Морицовной Гейнрих открыл у себя в Гатчине небольшой госпиталь), К Куприну присоединился неназванный поэт, «проштрафившейся» перед новой властью, «оскорбив» женщин фразой «красный воин не должен быть бабой», за что был выруган госпожой Крупской в «Московской Правде».

В Кремль пройти тогда можно было без больших трудностей. Писатель специально это оговаривает: «Надо сказать, нигде нас не обыскивали». К сведению – это было спустя всего полгода после покушения на Ленина. (Текст выделен мной. – С. Д.) Посетители шли по запущенному зданию в комендантском крыле. Поднимались они по каменной, грязной, пахнувшей кошками лестнице на 3-й этаж. Приемная – жалкая, пустая, полутемная, с немытыми окнами и единственным хромым столом в углу. И секретарша оказалась невзрачная: бледнолицая, с блекло-голубыми глазами. Ждать было недолго – всего несколько минут. Некий, страшного вида охранник, в поношенной одежде, пропускал посетителей в кабинет. «Подобного рода внушительных мужчин можно было видеть раньше в качестве ночных швейцаров в самых подозрительных гостиницах Киева, Одессы или Варшавы».

Все это описание чисто внешнего неприятия новых господ Кремля, дополняется закономерным отталкиванием от Ленина: «Просторный и такой же мрачный и пустой, как и передняя, в темных обоях кабинет.

Три черных кожаных кресла и огромный стол, на котором соблюден чрезвычайный порядок. Из-за стола подымается Ленин и делает навстречу несколько шагов. У него странная походка: он так переваливается с боку на бок, как будто хромает на обе ноги; так ходят кривоногие, прирожденные всадники. В то же время во всех его движениях есть что-то «облическое», что-то крабье. Но эта наружная неуклюжесть не неприятна: такая же согласованная ловкая неуклюжесть чувствуется в движениях некоторых зверей, например, медведей и слонов. Он маленького роста, широкоплеч и сухощав. На нем скромный темно-синий костюм, очень опрятный, но не щегольской: белый отложной мягкий воротничок, темный, узкий, длинный галстук. И весь он сразу производит впечатление телесной чистоты, свежести и, по-видимому, замечательного равновесия во сне и аппетите.

Он указывает на кресло, просит садиться, спрашивает, в чем дело. Разговор наш очень краток. Я говорю, что мне известно, как ему дорого время, и поэтому не буду утруждать его чтением проспекта будущей газеты; он сам пробежит его на досуге и скажет свое мнение. Но Ленин все-таки наскоро перебрасывает листки рукописи, низко склоняясь к ним головой. Спрашивает – какой я фракции. «Никакой, начинаю дело по личному почину». «Так!» – говорит он и отодвигает листки. – Я увижусь с Каменевым и переговорю с ним». Все это занимает минуты три-четыре».

Здесь Куприну повезло: в разговор вступил поэт, и писатель получил роль наблюдателя: «Ни отталкивающего, ни величественного, ни глубокомысленного нет в наружности Ленина. Есть скуластость и разрез глаз вверх, но эти черточки не слишком монгольские: таких лиц очень много среди «русских американцев», расторопных выходцев из Любимовского уезда Ярославской губ. («Ярославский расторопный мужик» -литературный эпитет прошлого. – С. Д..) Купол черепа обширен и высок, но далеко не так преувеличенно, как это выходит на фотографических ракурсах…

Ленин совсем лыс. Но остатки волос на висках, а также борода и усы до сих пор свидетельствуют, что в молодости он был отчаянно, огненно-красно рыж.

Об этом же говорят пурпурные родинки на его щеках, твердых, совсем молодых и таких румяных, как будто бы они только что вымыты холодной водой и крепко-накрепко вытерты. Какое великолепное здоровье! Разговаривая, он делает руками близко к лицу короткие тыкающие жесты. Руки у него большие и очень неприятные: духовного выражения их мне так и не удалось поймать. Но на глаза его я засмотрелся. Другие такие глаза я увидел лишь один раз, гораздо позднее. От природы они узки; кроме того, у Ленина есть привычка щуриться, должно быть, вследствие скрываемой близорукости, и это, вместе с быстрыми взглядами исподлобья, придает им выражение минутной раскосости и, пожалуй, хитрости. Но не эта особенность меня поразила в них, а цвет их райков. Подыскивая сравнение к этому густо и ярко оранжевому цвету, я раньше останавливался на зрелой ягоде шиповника. Но это сравнение не удовлетворяет меня. Лишь прошлым летом в Парижском зоологическом саду, увидев золото-красные глаза обезьяны лемура, я сказал себе удовлетворенно:

«Вот, наконец-то, я нашел цвет ленинских глаз». Разница оказывалась только в том, что у лемура зрачки большие, беспокойные, а у Ленина они – точно проколы, сделанные тоненькой иголкой, из них точно выскакивают синие искры.

Голос у него приятный, слишком мужественный для маленького роста и с тем сдержанным запасом силы, который неоценим для трибуны. Реплики в разговоре всегда носят иронический, снисходительный, пренебрежительный оттенок – давняя привычка, приобретенная в бесчисленных словесных битвах – все, что ты скажешь, я заранее знаю и легко опровергну, как здание, возведенное из песка ребенком. Но это только манера, за нею полнейшее спокойствие, равнодушие ко всякой личности.

Вот, кажется, и все. Самого главного, конечно, не скажешь: это всегда так же трудно, как описывать словами пейзаж, мелодию, запах. Я боялся, что мой поэт никогда не кончит говорить, и потому встал и откланялся. Поэту пришлось последовать моему примеру. Мрачный детина опять выпустил нас в щелочку. Тут я заметил, что у него через весь лоб, вплоть до конца правой скулы, идет косой багровый рубец, отчего нижнее веко правого глаза кажется вывороченным.

Я подумал: «Этот по одному знаку может, как волкодав, кинуться человеку на грудь и зубами перегрызть горло». Ночью, уже в постели, без огня, я опять обратился памятью к Ленину, с необычайной ясностью вызвал его образ и… испугался. Мне показалось, что на мгновенье я как будто вошел в него, почувствовал себя им. В сущности, – подумал я, – этот человек, такой простой, вежливый и здоровый, гораздо страшнее Нерона, Тиверия, Иоанна Грозного. Те, при всем своем душевном уродстве, были все-таки людьми, доступные капризам дня и колебаниям характера.

Этот же – нечто вроде камня, вроде утеса, который оторвался от горного кряжа и стремительно катится вниз, уничтожая все на своём пути. И при том, подумайте! -камень в силу какого-то волшебства – мыслящий! Нет у него ни чувств, ни желаний, ни инстинктов. Одна острая, сухая непобедимая мысль: падая – уничтожаю»78.

Мне кажется, озлобленность у Куприна несколько преувеличена. Все это – горечь голодной безнадежной эмиграции, заставившей его в конце жизни «приползти» умирать к родному очагу. Не в укор, а для справки, Александр Иванович – потомок татарского рода, мог спокойно подойти к зеркалу и увидеть самого себя. Его внешность напоминала внешность Ленина, его монгольский разрез глаз, скуластость. Как хотите, а есть что-то общее в облике писателя и политика. Не отметил, также, писатель картавость Ульянова: это необъяснимо.

Обычно все подчеркивают эту особенность речи. Что же касается описания запустения, грязи, бледных барышень и звероподобных охранников – нас это не должно отталкивать. Время Гражданской войны – не для создания идеальной канцелярии, даже для первого лица государства. Длинные ковровые коридоры, кабинеты, обставленные новейшей мебелью, обширные приемные и т.п. – все это было впереди, но вряд ли бы писатель Куприн получил так быстро доступ к «самодержцу».

Мне лично воспоминания Куприна кажутся даже слабыми с точки зрения писательского мастерства. Мастерство отказывает ему, потому, что Александр Иванович не откровенен: Ленин понравился Куприну, Но он поборол в себе это чувство, потому что рядом были расстрельные списки, цензура, голод, война, разруха.

Но если бы писатель покопался в своей памяти, то, конечно же, должен был вспомнить свои собственные предсказания. После «Поединка», принесшего мировую славу, Куприн на немецком языке опубликовал статью «Армия и революция в России» в 1906 году. Опубликовал в бесцензурной венской газете «Neue Freie Presse». (Антисионисты, бдите: это была газета, в которой работал Теодор Герцль и Макс Нордау!) О будущем своей родины Куприн пророчески писал: «Отвратительное невежество прикончит красоту и науку… И вчерашний раб, упившийся и покрытый кровью, будет плясать на этих развалинах при зареве горящих здании с куском человеческого мяса в руках…»79.

У Горького в описании Ленина широта мышления на порядок выше, чем у Куприна.

Таков рассказ, как бы мы сказали сейчас, об экологии. Ленин, говоря со своим идеологическим врагом А. А. Богдановым – Малиновском об утопическом романе: «Вот вы бы написали роман для рабочих на тему о том, как хищники капитализма ограбили землю, растратив всю нефть, все железо, весь уголь, это была бы очень полезная книга, господин махист!»80. При этом надо учесть, что высокообразованный, мягкий человек Богданов был влюблен в Ленина. Тот же азартно играл в шахматы с Богдановым и, проигрывая, сердился, даже унывал по-детски. Но и эта детская обидчивость не нарушала целостной слитности его характера.