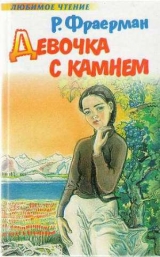

Текст книги "Девочка с камнем"

Автор книги: Рувим Фраерман

Жанр:

Детская проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 6 страниц)

Ямщик часто перегибался с саней и поглядывал вниз, на завертку оглобли.

– Вот горе, – бормотал он: – завертка оборвется, на морозе не завяжешь.

Дед и Андро тоже смотрели вниз, и обоим становилось страшно.

Веревка порвалась, когда спускались с горки и уже видны были постройки совхоза – силосные башни без окон и высокий ветряной двигатель с железными крыльями. Ямщик снял рукавицы. Два раза садился он на корточки у оглобли и два раза вставал, сердито глядя на свои закоченевшие руки. Узел нельзя было развязать. Ямщик сказал Андро:

– Дай-ка, мальчик, твой пояс, а то мы замерзнем.

Андро было очень жаль пояса, отдавать его не хотелось, но солнце в небе стояло такое страшное, мутное, в лучистом оранжевом круге, что он решил: «Пусть лучше пропадет мой пояс».

А зато старик дал ему подержать кнут. Сам он тоже распоясался и дрожал, как Андро. И прежде чем браться за оглоблю, он засовывал пальцы в рот и клал их под теплый язык. Дед тоже садился на корточки и помогал ямщику. Андро же нечего было делать. Он размахивал кнутом, отгоняя замерзшую ворону, которая все норовила сесть на сани.

Потом тронулись дальше.

И вот уже пустая улица, ветряк и каменная башня, которую видел с пригорка Андро. Дома стояли большие и веселые среди снежных полей. Но Андро все казалось, что поставлены они здесь нарочно, а жить в них нельзя. Как можно в них жить, когда кругом такой холод?

Наконец сани остановились у крайнего дома. Дед взял Андро под мышки и внес в избу, а сам ушел в контору отыскивать сына.

В избе действительно никого не было. Андро потопал ногами. Валенки скрипели, под ногами кололо.

Вдруг с печки раздался тонкий голос:

– Полезай сюда!

Андро посмотрел вверх и увидел только лохматую голову. На печку он не полез, а продолжал стоять посреди избы, топая ногами. С печки спрыгнул кот и прошел мимо Андро к столу, на котором стоял глиняный горшок со сметаной. У кота не было ни хвоста, ни ушей. Затем слезла девочка, без валенок, в толстых шерстяных чулках, перевязанных у колена тесемкой. Она остановилась перед Андро и внимательно осмотрела его. От изумления Андро перестал топать. Девочка была вся белая: у нее были белые чулки, белые волосы, и даже глаза ее показались Андро белыми.

Помолчав секунду, она засмеялась, показала Андро на его нос и сказала:

– Сопатку отморозил.

И Андро начал тереть свой нос.

В избу вошла высокая старуха, согнала кота со стола и закричала на девочку:

– Манька, кому сказано, масло вспахтать!

Как она своим криком и маслом напомнила Андро его бабку!

Девочка, не торопясь, будто дразня старуху, взяла со стола горшок со сметаной и, присев у окна на табурет, начала сбивать масло.

По мере того как Андро отогревался и приходил в себя, обычные его мысли овладевали им. Манька показалась ему стоящим человеком, с которым можно поговорить. Он хотел спросить у нее, не знает ли она, кто убил царя, но, вспомнив грека с ножом, спросил только, почему у кота нет ни хвоста, ни ушей.

Манька, болтая мутовкой в горшке, ответила:

– Озорной он, две ночи дома не ночевал, отморозился.

Потом, подождав, когда старуха вышла в сени, протянула Андро мутовку со сметаной и добавила:

– Лизни.

Как и у себя дома, в Стояновке, Андро не посмел этого сделать. Отступив на шаг, он сказал со страхом:

– Нылзя, нылзя, это не твое масло!

– А то чье же? – с обидой ответила Манька.

В это время в избу вошел дед, с ним еще кто-то, хорошо знакомый, и Андро вместе со своим тулупом, с валенками, с мыслями, вертевшимися у него в голове, очутился на руках у отца.

Морозы давно прошли, и наступила весна, такая же, как в Стояновке, синяя и жаркая.

Андро сбросил тулуп, валенки и снова надел свои толстые башмаки. Однажды он хотел обойти с отцом сады и огороды совхоза. Но это оказалось невозможным. Они были огромны, и сотни волов не могли бы запахать их в день. Тогда Андро попросил отца посадить его к себе на плечи. Отец посадил. Но как высоко ни забирался Андро, он не мог увидеть конца огородам.

Андро уже привык здесь к тому, чтобы все, что он видит, принадлежало тому, с кем он говорит. Поэтому Андро, не слезая с плеч отца, сказал:

– Большой у тебя огород, отец. Мы теперь богаче мельника Словейко.

– Мы теперь богаче всех мельников Словейко, что живут в Болгарии и на всем свете. И каждый человек тут богаче их, – оказал отец, шагая по полю.

– Каждый? – переспросил Андро.

– Нет, не каждый, а только тот, кто работает.

– Вот это хорошо! – сказал Андро, трясясь на плече отца. – Я тоже буду работать.

И Андро все лето ходил с бабами полоть картошку. Он так усердно выдергивал из грядок молочай и сурепку, что получил за это от совхоза новые, очень легкие башмаки и матросскую шапочку. Свои толстые башмаки он забросил, а матросскую шапочку носил всегда набекрень и был похож на маленького юнгу.

Об одном жалел Андро – о том, что в садах совхоза нет винограда и маслин. Зато здесь росли сливы и отец ни разу не кормил Андро мамалыгой. Он ел пшеничный хлеб, молоко и масло. Он был счастлив.

Минул год. Андро уже ходил в школу вместе с Манькой. Снова были морозы. И однажды учительница сказала:

– Вот, дети, скоро у нас годовщина Красной Армии. Кто мне скажет, что такое Красная Армия и за что она боролась?

Сорок детских рук поднялись над головами.

– Скажи ты, Маня.

Маня ответила:

– За землю.

– Так, это верно, крестьяне боролись за землю. Но ведь Красная Армия – рабоче-крестьянская. За что же рабочие боролись? Кто скажет?

Снова сорок рук поднялись над головами.

Поднял руку и Андро.

– Скажи ты, Андро.

Андро вскочил и крикнул:

– За землю!

Дети засмеялись. Манька, сидевшая позади Андро, ущипнула его за спину. Андро оглянулся, увидел смеющиеся лица и крикнул еще громче, еще тверже:

– За землю!

Класс шумел, учительница смеялась, а Андро упрямо шептал: «За землю, за землю!», и наконец заплакал, так как не знал пока, за что же еще, кроме земли, могут бороться люди.

1934

Путешественники вышли из города…

Памяти Аркадия Гайдара

Однажды летом мы поехали с Гайдаром на рыбную ловлю в один из глухих районов, расположенных в лесном краю, в стороне от большого города.

Ночь, когда мы выехали из Москвы, была тихая, редкая по своей прелести, сулившая нам такой же тихий, ясный и жаркий день.

Мы решили не спать и провести эту ночь в беседе. С нами был мальчик.

Я не знал, где познакомился с ним Гайдар и каким образом вовлек его в это путешествие. Но я хорошо знал, что дети привязывались к Гайдару мгновенно, даже на улице, даже с первого разговора, и следовали за ним куда угодно, словно повинуясь какому-то волшебству, которым владел он один.

Однако этот мальчик немного встревожил меня. Это был не совсем обыкновенный мальчик. Он писал стихи, На нем был суконный берет, едва прикрывавший ему голову, а в руках он принес огромный пук удочек, которых хватило бы на целую ватагу тех белоголовых деревенских ребятишек, к которым мы ехали в гости.

Рюкзак его был туго набит. Он с трудом снял его с плеч и бросил прямо на пол.

– Я читал недавно один американский рассказ, как там ловят форель на кузнечика, – сказал он нам. – Они берут с собой не только палатку и керосинку, но еще и два одеяла – одно, чтобы постелить на сырую землю, а другим укрываться. Вот это настоящие путешественники! Ничего не боятся…

«Уж не Монтигомо ли это Ястребиный Коготь?» – подумал я и вопросительно поглядел на Гайдара.

Но Гайдар только хитро усмехнулся и опустил оконное стекло вагона.

– Американец, – сказал он мальчику, – вот посмотри-ка лучше на звезды.

Мы выглянули в окно. За окном было хорошо. Московское небо, озаренное с земли огнями, уже кончилось и над нами и над сонными елями за полотном дороги простиралось другое небо, полное больших звезд, от которых сквозь темный воздух, казалось, плыли тонкие светлые нити до самой травы на косогорах.

Но мальчик не посмотрел даже на звезды и начал вдруг читать свои стихи.

Стихи были плохие, и я думал, что Гайдар тотчас же скажет об этом бедному поэту.

Но Гайдар спросил его только:

– Скажи мне, друг мой, а почему ты решил стать писателем? Любишь литературу, что ли?

Мальчик ответил сразу:

– Да! А потом я думаю, что в жизни легче всего быть писателем.

– Так, так… – подтвердил Гайдар. – Ну что ж, брат, может быть, ты и прав. Хочешь, напишем с тобой рассказ? Делать в дороге все равно нечего.

Мальчик был необыкновенно польщен. Он снял свой берет и придвинулся поближе к Гайдару.

– Пожалуй, можно попробовать, – сказал он. – А как это сделать, Аркадий Петрович?

– Просто, брат, – ответил Гайдар. – Только, чур, уговор: ты начнешь, а я закончу.

– Так будет лучше, – согласился мальчик, – а то я никогда не знаю, как нужно кончить.

– А я как раз никогда не знаю, как начать, – сказал Гайдар.

Я тихонько рассмеялся, с любопытством ожидая, чем кончится эта игра, которую Гайдар никогда не затевал зря.

– Какой же мы рассказ будем писать? – спросил мальчик.

– Какой хочешь, – ответил Гайдар. – Но лучше что-нибудь с приключениями, вроде Жюль Верна. Мы тоже, брат, едем с тобой в большие леса, на глухие озера, – кто его знает, что с нами может приключиться. Воображение у тебя есть. Вот и начинай. Поставь удочки в угол – их никто не возьмет, надень свой берет на голову и подумай. А то можешь и не думать, сразу начинай. Ты напиши только первую фразу, а я напишу вторую.

Гайдар вынул из своей полевой сумочки, которую всегда носил с собой, синюю тетрадку и карандаш и положил перед мальчиком на столик.

Сначала мальчик был несколько озадачен, увидя перед собой карандаш и бумагу, а потом сделал все, как Гайдар говорил: сел поближе к свету и задумался. Однако думал он недолго и, написав первую фразу, прочел нам ее вслух.

Она гласила:

«Путешественники вышли из города…»

– Вот и отлично! – воскликнул с особенным удовольствием Гайдар. – Первая фраза у нас уже есть, а вторую… а вторую я напишу завтра.

Мальчик был крайне разочарован:

– Завтра, Аркадий Петрович? А я думал – сейчас.

– Нет уж, брат, завтра, как выйдем из города, я напишу вторую. Мы с тобой пойдем обратным ходом. Что напишем, то и сделаем. А теперь ляжем-ка спать.

Гайдар закинул на полку свою холщовую сумку, в которой держал хлеб, чай и сахар, и сам полез наверх, очень легко поднимая на руках свое большое тело. Вскоре он заснул.

Мальчик тоже прилег на скамью, подложив под голову свой берет.

А открытая тетрадка с первой, написанной мальчиком фразой всю ночь пролежала на столике.

В город мы приехали утром.

Солнце уже рассыпало жаркий и острый блеск над булыжной мостовой и асфальтом. Пыль быстро нагревалась.

Мы потихоньку пошли.

Ни Гайдар, ни мальчик не вспоминали больше о рассказе, и мне казалось, что их ночной разговор был забыт обоими.

Надо было шагать. Путь наш лежал через весь город, до берега реки.

Сначала идти было легко. На привокзальной улице росли молодые липки, которые бросали тень на почерневшей от каменного угля песок. Женщины брали воду из колонок, и шум бегущей струи и звук железных ведер в их руках как будто умерили немного все усиливающийся зной.

Однако мальчик уже два раза просил у встречных женщин напиться. Тяжелый рюкзак оттягивал его плечи, удочки мешали движению. Пот начал выступать на его лице.

Мальчик вдруг остановился и сказал Гайдару:

– Аркадий Петрович, разве мы не сядем на автобус? У меня есть деньги.

– У меня тоже есть деньги, – ответил Гайдар. – Но дело, братец, в том, что из города нам надо выйти, а не выехать. Вот если бы ты написал: «Путешественники выехали из города на автобусе», я бы, пожалуй, поехал – оно, верно, лучше, чем пешком.

– А когда же можно будет нам поехать? – спросил мальчик.

– А вот когда мы оглянемся назад и в самом деле сможем написать в тетрадке, что путешественники вышли из города, тогда поедем.

Мальчик потихоньку вздохнул и пошел дальше, свободной рукой вытирая пот с лица.

А город, чем больше мы углублялись в него, тем шире расстилался перед нами.

В полдень мы миновали лишь центр с его магазинами и перекрестками, по которым с мягким резиновым шумом пробегали машины. Солнце плавилось в собственном зное, тени лежали у самых ног, на размягченном от жары асфальте.

Потом открылись перед нами более тихие улицы, где мы увидели высоко над рекой старинный собор, сложенный из красного камня, с тяжелым куполом, с белыми узорными колонками. В его тени мы немного посидели и заодно наточили свои складные ножи у проходившего мимо точильщика.

Потом мы снова пошли дальше.

Мальчик поминутно останавливался и, оглядываясь назад, на город, спрашивал у Гайдара:

– А теперь можно написать так?

– Посмотри вокруг, – отвечал ему Гайдар, – вышли ли мы из города.

А город все не кончался.

Уже начались его окраины со щелистыми заборами, с деревянными домами, с палисадами, с зеленой травкой, пробивавшейся меж камней, по которым, подпрыгивая, катились автобусы, перевозившие пассажиров с пристани на вокзал.

На одном из поворотов шоссе, круто загибавшего направо, мальчику показалось, что город уже кончился.

Перед взорами открылись луга, огороды, убегавшие самой реке.

– Вот теперь он уже кончился! – воскликнул мальчик.

Но за поворотом снова показалась улица, где дома теснились еще гуще прежнего.

На глазах у мальчика показались слезы. Он присел на край дороги и сказал:

– Что же мне теперь делать? Я не пойду дальше, я лучше уйду назад на вокзал и вернусь домой.

– Возвращайся, – сказал ему Гайдар. – Но тогда мы не напишем с тобой рассказа и ты не узнаешь, что было в нем дальше.

– Теперь мне это все равно, – ответил мальчик и поднялся на ноги, так как тяжелая голубая машина уже приближалась к нам.

Гайдар не удерживал мальчика и попрощался с ним спокойно:

– Прощай. Ничего, брат, не могу поделать. Надо было тебе сначала выйти из города, а потом уже написать в тетрадке: «Путешественники вышли из города».

Когда мальчик уехал и мы, отдохнув немного на краю дороги, двинулись дальше, я поглядел на лицо Гайдара.

Оно было задумчиво, сурово и печально, и даже как будто жестокость отражалась на нем. Я никогда не видел его таким.

– Зачем ты это сделал, Аркадий? – спросил я его.

Он ответил:

– Зачем, ты спрашиваешь? Он виноват вдвойне. Он не знал того, о чем пишет, и не захотел узнать, что будет дальше. Что, если в самом деле он станет писателем?

Я промолчал, хотя мне было жаль мальчика.

Но я знал, что там, где касалось правды в искусстве, Гайдар ничего и никому не прощал – даже такому мальчику.

1947