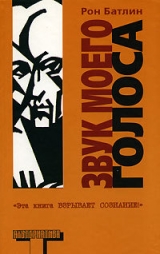

Текст книги "Звук моего голоса"

Автор книги: Рон Батлин

Жанр:

Контркультура

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)

Глава 9

Следующее утро было прекрасным. Никакого похмелья. Подарок судьбы. Ты проснулся за несколько минут до звонка и, хлопнув будильник по голове, отправил его спать. После этого, лежа в восхитительном состоянии мира и покоя, ты впустил в комнату поток солнечного света, который все раскрасил в естественные тона – даже экстравагантность японского халата Мэри. Она тоже еще спала. (Тебя не удивило ее присутствие, конечно, нет воспоминаний – нет и сюрпризов.) Малейшее движение могло разбудить ее, поэтому осторожно ты приподнял себя с подушек и выскользнул из-под одеял. Дюйм за дюймом, постепенно, ты модулировал свое положение из горизонтального в вертикальное. И тут увидел таз.

Чистый таз стоял у кровати. Ты не помнил, чтобы ставил его сюда. Ты снова посмотрел на него. Обычный таз. По крайней мере тебя не тошнило: таз был чист. Не многое вспоминалось из того, что произошло после твоего прихода домой: было поздно, и Мэри уже лежала в постели. Ты присутствовал на бесконечных встречах, где нужно было пересмотреть концепцию упаковки, потом работал с бумагами. Не особо запоминающийся вечер. Однако ты чувствовал себя неважно – принес таз по пути из кухни. К счастью, он тебе не понадобился. Теперь все было нормально. Ложная тревога. Тем не менее нет нужды тревожить Мэри по пустякам, поэтому ты решил захватить таз с собой и отнести вниз.

Твоя одежда беспорядочно ниспадала на пол со спинки стула. Ну и пусть, подумал ты. Надо взять что-нибудь новенькое, специально для нового утра. Что-нибудь свежее, чистое и хрустящее; что-нибудь светлое. Только тихо: ты не хочешь разбудить Мэри, поэтому – ничего хрустящего.

Осторожно, бесшумно, мягко – открываем ящик с носками, ящик с бельем, отделение для рубашек, дверцу гардероба. Какой костюм? Костюм под стать дню, конечно. Промежуточный – между днем внутри тебя и днем снаружи, устраивающий и того, и другого. Светло-голубой, решил ты. Сдержанный, но подчеркивающий глубинную радость.

Схватив таз в одну руку, ты захлопнул дверь спальни с отнюдь не бесшумным щелчком и – вниз по лестнице, по две ступеньки за раз. Не так быстро, однако. Одна ступенька. Две. Три. И четыре, и пять, и шесть, потом – поворот. Семь, девять, одиннадцать, и так до самого низа.

В кухню. Таз – на место, где ему должно быть. Потом – чай, тосты и Моцарт. Прекрасное утро. Ты открыл заднюю дверь и сделал глубокий вдох: прекрасный день. Птицы поют, деревья шуршат от удовольствия, цветы растут, благоухают и все вокруг расцвечивают. Кусты, каменный забор, небо. Еще один глубокий вдох и – назад к тостам.

Стол накрыт, ты собирался позвать всех вниз. Чашки и тарелки, ложки и тарелки. Скорее, ты торопишь своих домашних, чтобы увидеть сад, услышать птиц, чтобы дышать и жить.

Стол выглядел прекрасно, чай был отличным (и еще был лишний кипяток на всякий случай). Был мармелад, мед, масло, джем и «Шреддиз». Пир. Ты позвал их на пир. Были тосты, холодное свежее молоко и…

И они вошли! Ты поприветствовал их: доброе утро, стул для Элиз; стул для Тома; стул для Мэри, доброй твоей жены. И последний стул – для себя, любимого. Все вместе наконец. Семейный завтрак. Семейный пир.

Улыбки и горячий намасленный тост. Четыре наполненные до краев чашки, с лимоном для Мэри. Замечательно, замечательно. Три заспанных личика, три зевающих ротика. Сад все еще светится, чай вкусен, и Моцарт – Моцарт! Концерт номер десять, написан, когда ему было десять, две сотни лет назад, и все так же свеж, как в это утро…

– Нельзя попасть на радио, если тебе всего десять, – высказался младший Том.

– Почему же, можно, – рассмеялся ты.

– А я попаду? – спросил он.

– Если напишешь музыку, такую же хорошую, как эта, – ответил ты, потом немного промурлыкал мелодию, дирижируя себе ножом для масла. – Следующим будет рондо – отличная вещь!

– Рондо скучное, – изрекла Элиз.

– Скучное? – переспросил ты с притворным скептицизмом.

– И еще слишком громкое. – Мэри протянула руку и сделала звук тише. Это были первые слова, которые она произнесла после того, как спустилась. Утреннее приветствие.

Какое-то время она сидела – очень тихо. Потом попила чаю. Ты встал рано, чтобы приготовить завтрак для всех – сюрприз! И все, что она смогла сказать, это: «Музыка слишком громкая».

Ты выпил еще чашку чая. Сад был за окном, и небо тоже. Солнечный свет. Мэри просто устала, и все. Ты улыбнулся ей. Три минуты минуло. Рондо.

Моцарта должен был превзойти его сын, так тебе рассказывали. Стандартная шуточка ведущего концерт, хотя утверждают, что настоящим отцом Франца Ксавера был Зюсмайр, ученик Моцарта, тот, который закончил «Реквием». Ты не слышал ничего из того, что написал сын. Интересно, должно быть, подумал ты. Мэри разговаривала с Томом о его уроках плавания и визите к бабушке сегодня вечером. Элиз захотелось апельсинового сока. У Франца Ксавера Моцарта было более сорока опусов. Им сегодня пренебрегают. Фортепианное трио. Еще минута прошла, и ты подумал про себя: «Справедливо пренебрегают».

Прошло еще десять минут – и завтрак окончен.

Ты сообщил Мэри, что хотел бы ей что-то показать. Время выбрал не самое подходящее; ты знал, что она злится, и все же повел ее в сад. Ты хотел обнять ее и сказать, что любишь ее. Ты знал, что момент не самый подходящий.

Патио. Что она думает о том, если у них появится патио, где вся семья могла бы собираться за столом летними вечерами?

– Я мог бы перенести навес повыше, – предложил ты. – И выложить дорожку брусчаткой, или как там называют этот камень. От застекленных дверей до самой лужайки.

Мэри ничего не ответила. Она стояла рядом с задней дверью. Ты продолжал говорить, развивая предложенный проект: всепогодный стол с четырьмя стульями и еще двумя дополнительными, складными, на случай гостей. Какой цвет подойдет лучше, спросил ты ее? А зонт – посередине? Дополнительная розетка на боковой стене – для лампы, не очень яркой, впрочем. И, конечно, зафиксированной в положении выше, чем…

Не говоря ни слова, Мэри пошла назад к дому. И хотя ты понимал, что это ухудшит положение, ты последовал за ней.

– Что с тобой происходит? – требовательно спросил ты. Она сверкнула на тебя глазами, но ничего не ответила. – Я спрашиваю, что с тобой?

Она повернулась, чтобы выйти из кухни. Ты потянулся и схватил ее за руку.

– Отпусти, – твердо сказала Мэри.

– Я задал тебе вопрос.

– И?

– И хочу получить ответ, – продолжал настаивать ты.

– Что же, тогда тебе только и остается, что хотеть, – ответила она и отвернулась. Потом вышла в холл и позвала Тома и Элиз.

Несколько мгновений ты продолжал стоять в кухне. Затем последовал за ней. Мэри открывала переднюю дверь. Том скорее всего уже вышел; Элиз обернулась, чтобы помахать на прощание. Еще через мгновение дом опустеет – кроме тебя, оставшегося здесь в изоляции.

– Мэри… – начал ты.

– Вечером, Моррис. – Затем, закрывая за собой дверь, добавила: – Если ты будешь дома и не будешь слишком пьян.

Ты слышал, как они спускаются по ступеням, потом идут по гравию дорожки. Хлопнула дверь машины, завелся двигатель, и Мэри отъехала.

Еще почти минуту ты продолжал стоять посреди холла, затем вернулся в кухню, где поднял свой кейс, запер заднюю дверь и выключил радио. Пора идти.

Ты прибыл на станцию на несколько минут раньше, чем надо, – в восемь семнадцать к поезду восемь двадцать три, поэтому стал вышагивать по платформе взад и вперед. Потом сел возле шоколадных автоматов. Взгляд в пустое небо. Взгляд вниз на пути, на ограждение, предупредительную надпись, расписание. Человек в белой вязаной куртке и джинсах спросил у тебя время. Ты сказал. Опьяняющий запах духов: мимо прошла женщина в красных туфлях. Мужчина с серыми заспанными глазами. Краснолицый мужчина, опухший.

На звук поезда, въезжающего на станцию, ты обернулся и заметил белый листок бумаги, мелькнувший перед окном машиниста. Надолго секунды ты вспомнил о коттедже, в котором жил ребенком, о его белых стенах, потом поезд резко затормозил. Наполовину въехав на станцию.

Машинист выскакивает на платформу в нескольких футах от тебя. Он кричит:

– Я кого-то задавил! Я кого-то задавил! – и бросается назад в кабину. Через окно ты слышишь, как он жалуется в рацию: – Я кого-то задавил! Я кого-то задавил!

Машинист похож на тонущего – руки бешено машут, рот широко открыт.

Пассажиры высунулись из окон и открыли двери вагонов, чтобы посмотреть, что происходит. Те, кто собирался сесть на поезд, подошли к краю платформы и глядят вниз, стараясь там что-то получше рассмотреть. Рассмотрев, тут же немедленно отворачиваются от мешанины цветов под колесами. Ты смотришь на нее. Совершенно незнакомый человек обращается к тебе – ты киваешь и продолжаешь смотреть. Совершенно незнакомый человек обращается к кому-то еще. Вы втроем смотрите вниз на останки человека в белой вязаной крутке и джинсах. На мешанину цветов. Меньше минуты назад он стоял рядом с тобой. А сейчас он находится еще дальше, чем ты только начинаешь осознавать.

Еще один незнакомец обращается к тебе. Похоже, всем необходимо поговорить, что-то сказать кому-то. Ты ощущаешь это вокруг себя и внутри себя. Что-то вроде паники. Тебе тоже хочется заговорить, дотронуться до кого-то.

Машинист стоит возле моторного вагона. Он молод, едва ли даже твоего возраста. Какой-то мужчина держит его за руку, чуть повыше локтя, словно поддерживая. По другую сторону от машиниста возбужденно разговаривают мужчина и женщина. Ты улавливаешь фразу: «Как быстро, как быстро». Машинист повторяет свою версию и трясет головой. Его прощают, оправдывают, его поддерживают, его слушают. Прощен, оправдан, поддержан, выслушан, еще раз и еще.

Ты вышагиваешь взад-вперед, глядя то на мертвое тело под колесами поезда, то на активность вокруг машиниста – пытаясь понять значение того, что произошло. И хотя ты никогда раньше не видел человека в белой вязаной куртке и джинсах, ты чувствуешь, что должен быть расстроен. Рядом плачет женщина.

Часть пассажиров начинает расходиться, чтобы выбрать другие варианты добраться до места назначения. Люди стоят группами, обсуждая наличие такси и автобусов: как долго еще придется ждать, пока не восстановят движение поездов? Возможно ли так перевести стрелки, чтобы поезда обоих направлений могли останавливаться у другой платформы?

Ты чувствуешь сильную тягу присоединиться к одной из этих групп: толпе на такси, тем, кто за другую платформу, тем, кто прощает. Кажется, они начинают осознавать, что произошло. Что касается тебя, ты все так же продолжаешь перебегать взглядом с мертвого Человека на машиниста и назад – как будто это критическое расстояние, неожиданно открытое тобой, расстояние между прошлым и будущим, и ты в отчаянии пытаешься решить, где твое место. Назад и вперед движешься ты, в замешательстве от того, что в своем шоковом состоянии представил как две стороны одного и того же существа: мертвого – и живого, все еще плачущего от чувства вины. Неожиданно кто-то спрашивает, не хотел бы ты составить компанию на такси.

Ты оглядываешься как раз перед тем, как выйти с платформы: поезд застыл, наполовину въехав на станцию, придавая картине очень статичный вид. Как фотография. На первый взгляд может показаться, что ничего неожиданного нет: это поезд, въезжающий на станцию, а это ожидающие его пассажиры. У тебя, однако, имеется другая, более мрачная интерпретация – и на долю мгновения ты останавливаешься у билетного турникета, чувствуя необходимость вернуться и еще раз убедиться в происшедшем. Потрогать металлический фартук моторного вагона; вновь увидеть тело, лежащее под колесами. Ты хочешь быть уверен, что трагический элемент, Который на таком расстоянии можно только чувствовать, не идет от тебя и никоим образом не принадлежит тебе; что в данном случае твоя природа совершенно безгрешна…

– Пойдемте, – зовет тебя какой-то человек, – такси ждет.

Ты поворачиваешься и идешь за ним.

Солнце светило в твой заполненный грязью, поглощенный грязью кабинет. Настолько ярко, что ты не мог даже выглянуть в окно. Вместо этого ты смотрел на многоцветные графики, Мондриана, папки с голубыми спинками. И неожиданно увидел спину, обращенную к тебе. Кэтрин выходила из кабинета. Внезапно. Гневно.

Секунду назад ты засунул руку ей под юбку. Она стояла рядом с твоим столом, а теперь вихрем вылетает из кабинета. Все еще с блокнотом в руке.

Она стояла рядом с тобой, совсем близко, наклонившись в попытке разобрать текст одного из полученных писем. Ее палец двигался по строчке.

– В отношении даты отгрузки, мы полагаем, что… Разве они не должны были указать точную дату?

Она прижала кончик своего пальца к запятой, после которой, по ее мнению, должна была стоять дата, и так мягко прижала, что тебе с трудом верилось, что она не касается тебя.

– Ты имеешь в виду здесь, Кэтрин? – предположил ты, тоже показывая на запятую, твой палец почти коснулся ее.

– Да, и здесь тоже, – указала она на подобную ошибку на другой строке ниже по тексту письма. – И еще раз, – добавила она, потянувшись, чтобы перевернуть страницу, причем ее ладонь и твоя рука соприкоснулись в мимолетном контакте. Твоя левая рука возлежала на подлокотнике директорского кресла, которое медленно повернулось, пока ее тыльная сторона не коснулась бедра Кэтрин. Она не отодвинулась.

– И наконец, – продолжила она, – когда они пишут что-то о штрафных санкциях…

Ты дал волю руке, которая совсем слегка отделилась от подлокотника кресла, сохраняя с ней контакт, но войдя еще и в контакт с ее бедром. Кромка юбки. Она по-прежнему не двигалась; она ожидала, что ты…

– Кэтрин! – зовешь ты ее, как только она бросается к двери. Но все уже происходит где-то внутри тебя, даже ее плач у тебя на плече, пока ты успокаиваешь ее, говоря, что так, а что этак. Все прокручивается у тебя внутри. Тебе нужно лишь проиграть это вслух: произнести слова, воспроизвести жесты, а она, в свою очередь, сыграет свою роль.

И вот, чуть не смеясь от осознания простоты вещей, ты поднимаешься с кресла.

– Кэтрин, – повторяешь ты, беря ее за руку. Ты повернешь ее, а она будет сердитой и в слезах. Ты будешь успокаивать ее, говоря, как много она значит для тебя, и всегда значила – с тех пор как вы впервые встретились. То первое утро у лифта, она только начала здесь работать… помнит ли она, спросишь ты. Ты повернешь ее лицо к себе, чтобы видеть слезы, и это тебя так тронет, что ты обнимешь ее и начнешь гладить по волосам.

Твоя рука у нее на плече.

– Кэтрин, я…

Она поворачивается к тебе, почти в слезах. Тем не менее ты не отпускаешь ее плечо.

– Кэтрин, – еще одна попытка, – ты должна понимать…

– Как вы могли? – Она дрожит.

– Просто…

– Нет, нет. – Она смотрит в сторону. – Что вы… – медленно начинает она. – Вы могли подумать, что я?..

– Кэтрин. – Ты приблизился к ней на полшага.

Ее лицо очень бледно.

Хотя ты понимаешь, что будет только хуже, ты придвигаешься еще чуть ближе, чтобы положить руки ей на плечи, притянуть к себе, успокоить.

– Послушай, Кэтрин. Я знаю, что ты чувствуешь. Мне очень жаль…

Ты говоришь спокойно и неторопливо, показывая ей, как глубоко ты тронут. Мгновение, прежде чем продолжить, ты колеблешься.

– Неужели так неправдоподобно…

– Ничего. Не. Говорите. – Ее голос неожиданно становится твердым. Она делает паузу после каждого слова, как будто перед усилием, необходимым, чтобы произнести следующее. – Ничего.

И делает шаг назад.

– Не касайтесь меня больше. Никогда, – добавляет Кэтрин. Затем, после неуверенной паузы: – Ублюдок.

Когда она произносит слово «ублюдок», ты замечаешь, что ее голос чуть-чуть срывается. Вот-вот она заплачет – и тогда ты сможешь прижаться к ней и успокоить.

Ты продолжаешь свое предыдущее предложение, словно ожидал, что она перебьет тебя, а на самом деле все в порядке.

– Неужели так неправдоподобно, – продолжаешь ты, – что я могу испытывать к тебе чувства?

Какое-то время она пристально смотрит на тебя, ничего не говоря. Хороший знак. Она, конечно, не верит тебе. Она удивлена. Но поскольку она молчит, ты продолжаешь:

– Это… – Ты слегка отворачиваешься в сторону, как бы смущенно. – Все идет не так, Кэтрин.

Сейчас ты смотришь ей прямо в глаза; ты искренен.

– Мне не хотелось, чтобы это произошло именно так. Только не так, – повторяешь ты с сожалением, поднимая руку, чтобы она не перебивала. Сейчас ты на самом деле намерен быть искренним.

– Я не хотел, чтобы все так случилось. – Ты говоришь почти горестно, но будто тебе стоит больших усилий не выдать свою горечь – тебе ведь стыдно.

Она все еще не верит тебе – однако слушает. Теперь ты рассказываешь, как много она значила для тебя, «уже когда мы встретились тем утром у лифта». Помнит ли она?

Она кивает, по-прежнему молча.

Ты продолжаешь: ты замечал ее и болтал с ней в холле; потом она стала твоим секретарем. Как трудно было, говоришь ты ей, видеть ее так близко, день за днем – и все же не иметь возможности что-либо сказать. Однако насколько труднее было бы без нее. Понимает ли она, что это значит?

Так много раз ты уже почти начинал говорить ей, говорить нечто, что могло позволить тебе… Здесь, вместо того чтобы закончить предложение, ты делаешь неопределенный жест. Но – или телефон зазвонит, или кто-то прервет, или – ты бросаешь взгляд в сторону – ты просто не можешь.

Ты приводишь конкретные примеры.

Ты продолжаешь: всякий раз, когда ваши пальцы встречались при передаче письма на подпись, это было как будто – она все еще слушает – как будто…

И это предложение ты оставляешь незаконченным и нежно кладешь руку ей на плечо.

– Очень тяжело, Кэтрин, очень тяжело, – медленно повторяешь ты, глядя прямо ей в лицо. – А теперь все разом вырвалось наружу – и все не так.

Пауза. Ты спрашиваешь участливым тоном:

– Понимаешь?

Снова пауза. Потом – очень легкое нажатие на ее плечо, перед тем как приготовиться перенести руку ближе к ее шее.

Ты снова задаешь вопрос:

– Ты можешь это понять, Кэтрин? Понять, что я имею в виду? – Ты говоришь очень медленно, осторожно. Искренне.

Она бросает на тебя взгляд. Молча. Смущенно.

– Ох, Кэтрин, Кэтрин, – произносишь ты тихо-тихо, будто не хочешь, чтобы она слышала, как ты произносишь ее имя. Теперь легчайшим движением можно повернуть ее к себе. Говорить больше нет нужды. Через несколько секунд ты ее обнимешь.

Очень тихо у тебя в кабинете; несколько мгновений ты и Кэтрин стоите рядом, глядя друг на друга, не говоря ни слова.

У нее за плечом ты видишь три грузовика – напротив, у погрузочной рампы. Кладовщик сидит в стороне на пустом ящике с планшетом в руках, отмечая, какие бисквиты уже погрузили. С такого расстояния точно не разглядеть, когда он делает пометки. Он говорит с одним из грузчиков, тем, который прислоняется к пустой тележке – возможно, фургон только что загрузили, и они ожидают, когда тот отъедет.

Ты начинаешь нежно, очень нежно гладить Кэтрин по волосам. Она не отстраняется. Когда раздается звук заработавшего двигателя, ты начинаешь ласкать ее щечку. Потом – почти сразу же – делаешь небольшой шаг назад и кладешь обе руки ей на плечи. Теперь ты улыбаешься – однако не радостно, а как друг улыбается другу.

– Все хорошо? – мягко спрашиваешь ты. Нежно.

Она улыбается в ответ, вначале скорее застенчиво, потом с большей уверенностью. Теперь тебе хочется поцеловать ее, но ты знаешь, что пока рано. Вместо этого ты привлекаешь ее к себе и, еле касаясь, проводишь губами по ее лбу.

Ты скользишь рукой по спине Кэтрин, нежно и чувственно обнимая ее. Она не отстраняется – и теперь ты знаешь, что можешь расслабиться.

Уже четвертый час – время, когда ты обычно общаешься с безупречным и невидимым океаном. Немного бренди и Баха, планировал ты раньше; но вместо этого ты сидишь, глядя прямо перед собой – на ту часть стены, где висят графики производительности. Снаружи доносятся звуки грузовиков и крики грузчиков. Однако ты не поворачиваешь кресло, как обычно, в сторону окна, чтобы смотреть на небо, на чистые воды. Осознаешь ли ты, насколько тревожно тебе, насколько ты испуган?

Кэтрин тебе поверила. Ты держал ее в объятиях до тех пор, пока она не поверила каждому твоему слову. Успех. Очередной успех. Однако когда она вышла из комнаты, ты уставился прямо перед собой и сосредоточился на шуме за окном. Со всем усердием. Как будто от него зависела твоя жизнь.

Слушая, ты пытался представить себе погрузочную рампу, грузовики, автостоянку, другие строения, старался в уме построить из них картину. И сделать все правильно. Ты закрыл глаза, сосредоточиваясь все сильнее и сильнее.

Расслабиться не получится – ни на секунду; ты отмечаешь каждую знакомую деталь: автостоянка, погрузочная рампа, тележки, большие деревянные ворота, шиферная крыша, цвет неба, белые облака. Но как только ты доходишь до белого цвета, приходится начинать все заново. Все должно быть на месте – и в безукоризненном порядке, иначе… Иначе что? Откуда тебе знать.

Ты начинаешь снова: автостоянка, погрузочная рампа, тележки, большие деревянные ворота…

Неожиданно ты встал с кресла и вышел из комнаты, мимо стола Кэтрин; ее уже здесь нет. Потом прямиком в машинописное бюро. Никто не обращает на тебя внимания, пока ты идешь по проходу между двумя рядами стучащих машинок и склоненных голов. Мимо растений в кадках, вешалки и в коридор.

Лифт внизу, на первом этаже, поэтому ты нажимаешь кнопку. Ждешь несколько секунд, снова нажимаешь. Еще через несколько секунд ты идешь дальше по коридору в сторону лестницы.

Три пролета вниз, по две ступеньки зараз, потом по другому коридору с двумя холлами для посетителей: занавески, кресла, низкие столики с журналами. Через большие стеклянные двери – на улицу.

Свежий воздух. Глубокий вдох. Недолго стоишь на ступенях. Один из проходящих мимо мужчин приветствует тебя, но ты не обращаешь внимания. Стеклянная дверь захлопывается за ним. Ты остаешься на лестнице смотреть на стоянку: машины въезжают и выезжают…

Та начинаешь идти в направлении погрузочной рампы. У нее стоят два грузовика и несколько человек в комбинезонах. Солнце светит – один из мужчин разделся до пояса, он очень загорелый. Мужчины кричат друг на друга. Ты приближаешься к ним. Музыка рэгги несется из радио-приемника, прислоненного к одной из колонн. Ты примерно в десяти футах, когда самый молодой из них, мальчишка с коротко постриженными волосами, замечает тебя. Он выглядит агрессивно.

Ступеней, ведущих на рампу, не видно – ты помнишь, что они находятся сбоку. Тебе кажется, будто бредешь по дну мелкой бухты, между огромными сухогрузами, глядя вверх, на людей, стоящих на пристани.

Стриженый кричит «Стэн!» и кивает в твоем направлении.

Человек постарше, с бумагами и планшетом, выходит из-за одного из грузовиков. Бригадир той твоей первой недели здесь; он стоит на краю пристани и смотрит вниз на тебя.

– Проблема, что ли? – спрашивает он. Отнюдь не дружественное приветствие – неужели не узнал?

Ты не отвечаешь сразу и, поскольку вполне вероятно, что ты мог не расслышать, он поворачивается к стриженому.

– Выключи, Барри. Радио выключено. Тишина.

Ты продолжаешь стоять недвижно, глядя сначала на пожилого, потом на остальных, которые теперь уже все подошли к краю рампы.

– Вам чем-нибудь помочь? – вежливо спрашивает Стэн. – Мы почти закончили погрузку.

Стоя, как и стоял, ты не отвечаешь. Руки твои опущены вниз, кулаки сжаты. Ты тяжело дышишь. Стэн ободряюще смотрит на тебя, он пытается выяснить, что тебе нужно.

– Вам чем-нибудь…

Твоя правая рука сжимается еще сильнее. Ты уже почти готов сделать шаг в сторону рампы.

Неожиданно стриженый юноша начинает смеяться. На лицах тех, кто постарше, тоже появляются усмешки. Стэн бросает гневный взгляд на молодого.

– Ты! – неожиданно кричишь ты, показывая пальцем на стриженого. Твоя рука дрожит. – Ты! – повторяешь еще громче. – Да что ты знаешь о?.. – и нерешительно останавливаешься. – О… О… – Ты не можешь закончить предложение.

Стриженый резко прекращает смех и оборачивается на бригадира.

– Не сметь! Не сметь смеяться! – продолжаешь ты кричать и делаешь два шага в его сторону. Ты очень зол. – Не сметь! – Твоя рука трясется, но тебе удается указывать ею на парня, акцентируя каждое слово движением указательного пальца. – Не-сметь-смеять-ся!

Какое-то время никто не двигается. Твоя рука все еще вытянута вперед. Потом ты неожиданно даешь ей упасть, поворачиваешься и идешь прочь.

Через несколько секунд ты слышишь, как мальчишка говорит:

– Я ничего такого не хотел, Стэн, честно. Правда не хотел.

Ты уходишь очень быстро и не слышишь ответ бригадира.

На полпути к стоянке ты несколько минут смотришь на главное здание, пытаясь понять, которое из окон твое. Какому-то водителю приходится дать сигнал, чтобы ты освободил дорогу. Потом ты идешь дальше. Проходишь через стеклянные двери, заходишь в лифт, три этажа до офиса, где поворачиваешь свое кресло так, чтобы смотреть на океан, протягиваешь руку в тумбу стола за полной на три четверти бутылкой бренди и надеваешь наушники. «Торжественная месса» Бетховена.

Вторая сторона: нисходящее соло скрипичной интродукции к «Бенедикту» наполняет все твое существо. Прогулка по вечернему воздуху после ужина, подумал ты. Да, Мэри вполне может предложить прогуляться по вечерней прохладе. Не очень далеко – до парка и обратно. Самое большее – пятнадцать минут, после чего вы вернетесь домой, чтобы провести остаток вечера вместе.

Разговоры, музыка, чтение, телевизор, да что угодно.

«Бенедикт» становился громче. Вкус бренди, уверенность, которую оно придает; потом скрип спинки директорского кресла, когда ты с трудом поднялся на ноги.

Пятнадцатиминутная прогулка, глоток свежего воздуха, взгляд на ночное небо перед тем, как…

В последнюю минуту ты устоял, прислонившись к небольшой полке рядом со шкафом с папками.

Небольшая пауза, и тут полка не выдерживает твоего веса.

Ощущение падения.

Ты хватаешься за книги и папки на полке, потом за бумаги, сложенные на ней.

Ты хватаешься за верх металлического шкафа, за металлические ручки, за мягкий голубой ковер, на котором ты теперь уже лежишь.

Падаешь в тишину, которая давит на тебя все сильнее и сильнее. Входит в тебя, в твои закрывающиеся глаза, в твой рот, полный слюны.

Тишина. Шуршание пленки. Время идти домой. Освежающая сиеста, а теперь пора домой. Водрузить на место кассету, книги, папки и бумаги. Уборка в конце рабочего дня. Четыре сорок пять. Время каталогизировать бренди и стакан. Выглянуть из окна, поправить галстук и отряхнуть пыль с костюма. Домой. К Мэри. «Наказания» сегодня у ее матери. Только вы вдвоем. Весь вечер.

Тогда будет ужин-сюрприз. Приготовленный тобой. Все – твоей работы. Вы да пара бутылок «корбье» для равновесия. Или «божоле».

Пальто, стеклянный холл, «до свидания», лифт, растения в кадках, низкие столики, стеклянные двери, переулок, станция.

Где белый цвет на мгновение мелькает перед въезжающим на станцию поездом.

Шесть остановок. Пешком. Винная лавка, мясная, булочная, зеленщик, входная дверь, ключ и – входим.

Закончен бисквитный день, ты возвращаешься домой, думая, какого черта? Ужин. Но вначале первостепенные вещи: поставить ритмичный квартет Гайдна, довести до комнатной температуры вино, наточить овощной нож под опус 33. Мэри скоро будет дома – перейдем на повышенную передачу.

Ты наслаждаешься темпом «ларго» и протягиваешь руку за смесью трав, когда неожиданно начинает идти снег. Ты вновь выпрямляешься, вытягиваешь руку, и, конечно, на ладони ненадолго остаются несколько кристалликов. Ты пробуешь их на вкус. Настоящие. Тают у тебя на ладони.

Рондо уже заканчивается, когда раздается звонок. Еще раз. Это Мэри.

– Ключ в замке, – заявляет она.

Ты говоришь ей, что она великолепно выглядит, особенно с волосами, зачесанными назад, так необычно.

– Парикмахер? – спрашиваешь ты.

– Ты оставил ключ в замке, – настаивает она.

– Сюрприз. Ужин – сюрприз, – объявляешь ты. И улыбаешься.

– Но?.. – Она удивлена. Ты улыбаешься.

– Нам нужны не объяснения, а вино. Ты подаешь ей бокал.

– И музыка.

Ты переворачиваешь пластинку и поднимаешь бокал за сюрпризы. Затем за ужин-сюрприз.

Берешь ее бокал и ставишь его на сервант.

Твоя левая рука – в ее правой, и ты ведешь в танце – оживленном аллегро.

Она выключает газ. Хочет помочь? Отлично. Легкий поцелуй в губы. Тебе надо переодеться во что-то более удобное, поэтому ты предлагаешь ей еще бокал и помешиваешь в кастрюлях с готовящимся ужином.

Ты улыбаешься.

Вверх по лестнице – по три ступеньки зараз. Мощный всплеск мессы си-минор – «Славься», – чтобы лучше приготовиться. Снять дневной костюм, в ванную – побриться и ополоснуться. И в заключение – шлейф одеколона и непринужденная вечерняя одежда.

Только сначала ты делаешь погромче Баха, чтобы ему можно было подпевать.

Со всеми этими бисквитами на работе так хорошо вернуться домой. «Наказаний» нет, Мэри внизу, ужин готовится, Бах. Тебя заполняют ощущения мыла, жары, стали, пластика, пастельных цветов, мелькание света и твое собственное отражение.

То, что осталось от комнаты, переполняют звуки хора, солистов и оркестра. Достаточно?

Осталось выбрать галстук; ты красиво завязываешь узел. Аккуратно опускаешь воротник. Проводишь рукой по гладкой щеке. Делаешь мессу громче. Громче. Выбираешь пару запонок и…

– Ты оглох? – спрашивает стоящая рядом женщина с очень яркой помадой на губах. Это Мэри. – Я кричу целую вечность. Тебе звонят.

– Да, слегка громковато, – соглашаешься ты.

Ты делаешь звук тише, проходя мимо и – в пустоту, оставшуюся после ушедшего звука, ты ведешь за собой эту девушку с длинными черными волосами.

– Мэри, – начинаешь ты.

– Скорее, тебя ждут – по телефону.

И когда ты поворачиваешься, снова начинает падать снег. Уже не одинокие снежинки, нет, теперь все вокруг тебя стало цвета белизны.

Спотыкаясь и хватаясь за перила, ты спускаешься из спальни в холл. Стоит немалых усилий раз за разом поднимать и опускать ноги. Чувствовать каждую отдельную ступеньку, пока ты спускаешься, шаг за шагом, туда, в густо падающий снег. В сгущающуюся тишину.

Наконец ты достиг последнего пролета: ты должен спасти себя, ставить на ступеньку только одну ногу за один раз, стараться не ходить все большими и большими кругами. Твой тезка, ты почти засмеялся вслух, уже обогнул земной шар. Ты должен через силу двигаться вперед, вытянув перед собой руки. Если бренди не идет к одинокому путнику, тогда одинокий путник… Ты почти смеешься вслух.