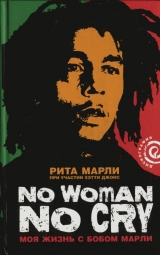

Текст книги "«No Woman No Cry»: Моя жизнь с Бобом Марли"

Автор книги: Рита Марли

Соавторы: Хэтти Джонс

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)

РИТА МАРЛИ

при участии Хэтти Джонс

NO WOMAN NO CRY

Моя жизнь с Бобом Марли

I remember when we used to sit

In the government yard in Trenchtown…

In this bright future, you can't forget your past…

Боб Марли

Пролог

Люди спрашивают, что я чувствую, когда случайно слышу его голос по радио. Но так уж нас крепко жизнь связала – Боб как будто всегда со мной, мне всегда что-нибудь о нем напоминает. Мне не надо дожидаться, пока он запоет.

Он и в самом деле пообещал мне, прежде чем закрыть глаза в последний раз, что всегда будет рядом. Это было 11 мая 1981 года; доктора сказали, что он умирает от рака, и надежды нет. Но Боб еще держался, он не хотел уходить.

Я подложила руку ему под голову и пела «God Will Take Care of You» – «Бог о тебе позаботится». Но потом я расплакалась и сказала:

– Боб, пожалуйста, не оставляй меня, не уходи.

Тогда он поднял глаза и ответил:

– Не уходи – куда? Зачем ты плачешь? Хватит плакать, Рита! Продолжай петь. Пой. Пой!

И я стала петь дальше, и тогда поняла, что песня как раз об этом: «Я тебя никогда не покину – где бы ты ни была, там буду и я…»

Поэтому, когда я слышу его голос сейчас, это лишь подтверждает, что Боб всегда рядом, везде. Потому что его действительно можно услышать повсюду. В любой части света.

И что интересно, большинство людей слышит только его. Но я слышу больше, потому что присутствую почти во всех его песнях. Так что я слышу и свой голос тоже, слышу себя.

Глава первая

«TRENCH TOWN ROCK»

(«Тренчтаун-рок»)

Я с детства была амбициозной. Я просто знала, что без этого никак в окружении громил, воров, проституток и мошенников – в Тренчтауне такого добра было предостаточно. Но рядом с плохими жили и хорошие люди, сильные, талантливые, старающиеся быть достойными. Парикмахеры. Водители автобусов. Швеи. Боб и сам некоторое время работал сварщиком.

Я росла под опекой моего отца, Лероя Андерсона, музыканта, работавшего столяром и плотником. Иногда он брал меня на свои плотницкие работы или послушать его игру на саксофоне. Он сажал меня на край верстака в своей мастерской возле дома и называл разными ласковыми именами – «солнышко» или уменьшительными от моего полного имени, Алфарита Констанция Андерсон. Оттого, что моя кожа была очень темной, в школе меня прозвали «Чернушкой». Я с детских лет не понаслышке знала о расовом неравенстве и долго недооценивала себя из-за цвета кожи. На Ямайке так исторически сложилось. Как поется в старой американской песне, «if you're black get back, if you're brown, stick around…» («если ты черный, иди подальше, если ты смуглый, можешь остаться…»).

Тренчтаун был, да и сейчас остается гетто в Кингстоне, столице Ямайки. В те времена там царил самострой. Люди захватывали участок земли, получали на него официальное разрешение и потом строили на этой земле все, что могли. Там встречались дома из картона, ржавого железа, бетонных блоков. Будто в Африке, хижина на хижине. На Ямайке по-прежнему предостаточно таких мест.

Когда мне было пять лет, моя мать, Синтия «Вида» Джарретт, оставила папу, меня и моего брата Уэсли, чтобы создать новую семью с другим мужчиной. (С собой она взяла другого моего брата, Донована, у которого была более светлая кожа). Я любила маму, потому что когда люди смотрели на нас и говорили: «А это чьи детишки?», «А вон та чья девочка?», в ответ всегда слышалось: «А, да это дети Биды», «Это Бидина единственная дочка, какая хорошенькая девочка».

Но я все-таки продолжала жить то с мамой, то с ее мамой, моей бабушкой, пока мой отец наконец не решил это прекратить. Может быть, он ревновал Биду к другому мужчине и чувствовал, что нам нечего там делать. Так или иначе, я чаще бывала у бабушки, потому что лицом была похожа на нее – семья моей матери кубинского происхождения – и мне она нравилась. Я даже терпела дым ее сигар – она курила их задом наперед, горящим концом в рот! Ее двор был полон внуков, отпрысков пяти дочерей, всем нужен был присмотр. Бабушка нас пасла, варила огромный котел кукурузной каши на завтрак, и мы с двоюродными братьями-сестрами четырех, пяти и шести лет ели эту кашу с крекерами и отправлялись в подготовительную школу.

Когда мой отец решил, что лучше нам жить с ним, он призвал на помощь свою сестру Виолу. Детей у Виолы не было, но она была замужем и пыталась построить свою собственную жизнь. Нами она не собиралась заниматься, пока не вмешались наши дедушка с бабушкой, которые нас очень любили, и не попросили ее подумать хорошенько. «Ты должна помочь Рою, – вроде бы сказал наш дедушка, – потому что детки хорошие и им нужна твоя забота». Этот дедушка, портной, умер примерно в то же время, когда тетушка Виола Андерсон Бриттон согласилась взять нас к себе. Так что я не успела с ним познакомиться, но мне есть за что сказать ему спасибо. Вряд ли я хоть что-нибудь потеряла, не оставшись с матерью; напротив – думаю, что я выросла порядочной женщиной благодаря тетке, отцу и брату; каждый из них сыграл свою роль. Мы должны были поддерживать друг друга.

Тетушка шила свадебные платья в партнерстве со своей сестрой Дороти «Титой» Уокер, которую мы, детишки, звали «Толстая Тетушка». Во всем Кингстоне люди знали: если хочешь, чтобы на свадьбе все было идеально, от невесты и жениха до мальчика-пажа, «Две Сестры» – это то, что нужно. И не забудьте про торт – тетушка могла и его сделать – от одного до пяти слоев! А еще некоторое время она содержала закусочный киоск у дороги перед нашим домом, где мы продавали имбирное пиво, пудинг, рыбу, пончики, чай и суп. Все сгодится, чтобы свести концы с концами. Ее муж, Герман Бриттон, был водителем. Он относился ко мне очень хорошо, и я считала его своим отчимом, но с тетушкой у него было не все гладко и они ругались каждую пятницу, когда он вечером приходил домой пьяный. В остальном он был тихий и мирный. Мистер Бриттон имел двоих сыновей вне брака, и впоследствии они с тетушкой разошлись.

Я не знаю, как тетушке это удавалось, но дом 18А по Гринвич-парк-роуд, где мы жили, выглядел лучше всех остальных в округе. Изначально это был «казенный» дом: деревянный каркас с крышей из оцинкованной жести, часть правительственной программы по жилищному строительству. Теперь же в нем было три спальни, швейная мастерская, открытая кухонная пристройка, туалет – выгребная яма, веранда; вокруг был забор с калиткой, которую можно было запереть – редкость для Тренчтауна, где в те дни все кругом было открыто нараспашку и можно было запросто войти в чей угодно двор. У нас имелось радио, а позже и телевизор, и даже вода приходила по трубам прямо в наш двор, так что не надо было ходить на колонку, как делало большинство живущих по соседству людей.

Несмотря на то, что у нас всегда были обязанности по дому, тетушка нанимала одного или двух помощников, которые занимались хозяйством, пока она шила. Одним из них был Мас Кинг, он помогал тетушке делать пристройки к дому или ремонтировать крышу, пострадавшую от ветра или сильного дождя. Но верховодила всегда она: Мас Кинг подавал ей гвозди, а она их забивала! Тетушка была женщина с характером, маленького роста, но энергичная и напористая. Она могла легко довести кого угодно. Ей было немногим больше тридцати, когда мы переехали жить к ней, и она по-прежнему выглядела симпатичной и по-женски привлекательной. Сколько я ее знала, она всегда следила за своей кожей и фигурой. Но в ней было гораздо больше, чем просто внешность: я называла ее «сельский староста», потому что ей было дело абсолютно до всего. Все к ней приходили жаловаться, советоваться, и если что-то происходило в округе, то ей об этом сообщали в первую очередь. Еще она проводила лотерею: ей сдавали деньги, а в конце недели проводился розыгрыш. Она была и кормилицей, и местным «правительством», например, следила, чтобы все ходили голосовать, – как я уже сказала, она была «за старшего». Я знаю, непросто для такой женщины взвалить на свои плечи еще двух маленьких детей, но я думаю, что она это сделала с открытым сердцем, потому что любила своего брата и уважала родителей. И для нас она стала любимой тетушкой – самой-самой любимой.

Как-то папа делал табуретки в своей мастерской во дворе, и для меня тоже сделал одну. Все знали, что это табуреточка Риты – пусть всего лишь скамеечка на четырех ножках с квадратным сиденьем, но очень аккуратно сделанная и лакированная. Так что сразу было видно: чей-то папочка хороший столяр. Я часто сиживала на своей табуреточке в свободное время или пристраивалась на ней рядом с тетушкиной швейной машиной, чтобы помогать тетушке или просто смотреть и учиться. Впоследствии я стала для нее подшивать юбки и всякое такое.

Тетушкино уменьшительное имя было Вай, а у меня было для нее свое прозвище – Вай-Вай. Стоило мне только назвать ее Вай-Вай, и все шло отлично. Но когда она шлепала меня, я думала: «За что? Как она может?! Если бы она меня любила, то не шлепала бы! Наверное, это потому, что она всего лишь моя тетя. Как было бы здорово, если бы она была моей мамой!» Много раз, когда меня наказывали, я садилась на свою табуреточку за углом дома и плакала, не забывая оглядываться по сторонам – если бы кто-нибудь увидел, они бы обязательно наябедничали: «Там вон Рита плачет, ма-ам!» Так что я плакала тайком, думая: «Почему, почему она меня ударила? Потому что у меня нет мамы? Потому что у меня нет настоящей мамы?..» И тут я начинала рыдать, громко и безутешно, чтобы тетушка непременно вышла и увидела меня и услышала мои слова. Потому что она считала, что другая мама кроме нее мне не нужна.

Иногда меня все же отводили в дом моей матери. Там мне приходилось спать с полутора десятками других детей, делать то и это, подметать там и тут, и никто особенно не обращал на меня внимания. И постепенно я начала понимать, что это не мой дом – и слава богу. У тетушки, где у меня была собственная комната и где обо мне заботились, – вот где было мое место.

Когда мне было девять лет, моя мать вышла замуж и не позвала меня на свадьбу. Такое непросто выдержать, особенно маленькой девочке. Я не хотела, чтобы тетушка знала, как мне плохо. Я чувствовала, нельзя ей ничего говорить, особенно когда она сказала: «Твоя мать не знает, что ты девочка, она даже трусики тебе не покупает». Конечно, я в очередной раз почувствовала себя брошенной.

Но тетушка была мудрее меня.

– Нечего страдать, – сказала она. – Она не хочет тебя приглашать? Ну и что! Я сошью тебе красивое платье, наряжу тебя, и мы пройдем мимо их дома, и все увидят, какая ты красивая и какая у тебя дешевка-мать.

Вот такая была у меня тетушка: она могла быть очень суровой, если ей это казалось необходимым. Но у нее были принципы, и она всегда держала голову высоко. Настоящая праведница! За это я ее уважала и старалась ее любить и не подводить. Когда мы с Уэсли выросли, мы говорили нашему отцу: «Были времена, когда мы даже не знали, где ты, а тетушка всегда была с нами».

Андерсоны были музыкальной семьей. Помимо моего отца и тетушки (которая пела в церковном хоре), я была хорошо знакома с моим дядей Кливлендом, сильным баритоном, которого неизменно звали на свадьбы и другие праздники. Так что я росла рядом с музыкой. И поскольку очень рано выяснилось, что у меня есть голос, тетушка учила меня песням, а потом говорила своим заказчикам: «А вот Рита может вам спеть свадебную песню». Я любила петь и в церкви – я истинная христианка с самого детства. Я знаю, что есть Бог, я люблю Его и всегда чувствовала, что Он рядом. (К тому же у пастора был сын Уинстон, который провожал меня до дома после церкви и целовал у калитки.)

По субботним вечерам на «RJR», одной из двух ямайских радиостанций, шла передача под названием «Судьба стучится в дверь». Стоило туда попасть, и о тебе узнавали люди, которые потом могли вытащить тебя из дыры вроде Тренчтауна и пригласить в какую-нибудь полезную организацию наподобие скаутов, или могли дать немного денег и отправить тебя в какую-нибудь поездку. Мне исполнилось десять, когда тетушка спросила:

– Не хочешь ли ты, Рита, попробовать свои силы на радио?

Милая тетушка, она так в меня верила! Я ответила:

– Хорошо, а что я буду петь?

И она сказала:

– Молитву Господню, потому что это очень важная песня, и ты должна ее спеть.

Она усаживала меня на мою табуреточку возле швейной машины и день за днем распевала за шитьем «Отче наш», а я повторяла за ней:

– Отче наш… Иже еси на небесех… Да приидет царствие Твое…

И когда мы доходили до конца, она говорила:

– А теперь мы сложим наши ручки вот так: «Слааа авься»…

В тот день, когда должна была состояться передача, тетушка нарядила меня в кринолин, сногсшибательную голубую юбку и блузу с кружевными оборочками. Я была слишком мала ростом для микрофона, и организаторам пришлось поставить меня на ящик, но я их всех сразила! Сейчас я помню только слова: «Сегодняшний победитель нашего конкурса… Рита Андерсон!» И все кричат:

– Ты победила! Рита, ты победила!

Я поднялась на сцену и впервые сорвала аплодисменты. Я была такая маленькая – но, как я сейчас думаю, очень смелая! И вот с того самого дня я решила стать певицей.

Часто единственным способом держаться на плаву для семьи на Ямайке была и остается эмиграция: один из членов семьи уезжает за границу и посылает домой деньги. Как сейчас люди едут в Нью-Йорк, так раньше нашим спасением была Англия. Добирались пароходом, билеты стоили дешево, семьдесят пять фунтов. Хотя годы могли уйти на то, чтобы сэкономить эти деньги, в конечном счете схема была всегда одна: если не хочешь сидеть у разбитого корыта, езжай в Англию и найди работу. Когда мне было тринадцать, тетушка заявила моему отцу:

– Ты убиваешь свою жизнь неизвестно на что. Где твое честолюбие? Нельзя же вечно сидеть на Ямайке и пилить доски или играть на саксофоне два раза в неделю. Рита уже подросла – скоро лифчик будет носить!

Тетушка купила отцу билет в Лондон и сказала:

– Давай, стань наконец человеком.

И так он вместе с остальными отправился в Лондон. Он водил такси, да и его столярные умения пригодились, но все же он умудрялся находить работу и как тенор-сак софонист, живя в разных европейских городах.

Мы с Уэсли думали, что со временем, через пару лет, папа возьмет нас к себе. Нам вечно твердили: «Если будете себя хорошо вести, поедете к отцу в Англию. Если будете вести себя как следует…» Я мечтала об этом и представляла, как однажды скажу друзьям: «Я уезжаю в Англию, потому что там мой отец. Папа нас вызвал к себе». Но этой мечте не суждено было сбыться, потому что отцу постоянно не хватало денег. Хотя он поддерживал с нами связь, я не видела его больше десяти лет. Боб встретился с ним раньше меня! Поэтому тетушка значила для меня так много – она давала мне стимул блюсти себя. Она подарила мне надежду на будущее. Она говорила: «Если мать бросила тебя и отец уехал, это не повод махнуть на себя рукой. Я – твоя тетушка, и я говорю, что ты тоже станешь человеком».

Через улицу от нашего дома, на другой стороне Грин вич-парк-роуд, располагалось старое кладбище, где лежало большинство католических покойников Тренчтауна. Хотя мы ничего особенно не боялись, жизнь напротив кладбища отличалась своеобразием. Мы всегда находились лицом к лицу с жизнью и смертью, потому что каждый день привозили три или четыре тела и проходили как минимум одни богатые похороны с красивыми цветами и венками. Наш сосед Тата служил там смотрителем, а его мать, мамаша Роза, была тетушкиной лучшей подругой. Так что мы всегда могли попасть на кладбище – пролезть через колючую проволоку ограды или даже войти через ворота, если нам так хотелось. И поскольку Тата знал, что мне нужны ленточки для школы и что мы с тетушкой любим цветы, то после особенно пышных похорон он посылал кого-нибудь позвать нас. Когда процессия расходилась, я пробиралась туда. Другие дети спрашивали: «Тебе не страшно?» Или говорили: «Ой, ты ходишь в школу через кладбище! Я тебя боюсь!» Но тогда вступались мои друзья: «Чушь! Вы совсем глупые. Подумаешь, кладбище! Зато у Риты есть голова на плечах, она даже петь умеет!»

У нас была семейная традиция: собираться по вечерам и петь под сливой во дворе – в том самом дворе, про который позже пел Боб в своей знаменитой песне. С самых малых лет двор был для меня особенным местом, где я могла не только поплакать после тетушкиных шлепков, но и побыть наедине с собой. Земля там была плотная, чистенько подметенная (часто моими же усилиями), а на сливовом дереве весной появлялись красивые желтые цветы. Я любила срывать еще зеленые, клейкие внутри сливы, разламывать пополам и прилеплять на уши – получались чудесные сливовые сережки.

Когда мне было четырнадцать, Толстая Тетушка скончалась, и ее сын, мой одиннадцатилетний двоюродный брат Константин «Дрим» Уокер, перебрался жить к нам. Поскольку раньше они с Толстой Тетушкой жили на соседней улице, мы с Константином всегда были дружны и благодаря «Двум Сестрам» росли практически как родные брат и сестра. Тетушка научила нас петь в гармонию, и Дрим стал моим «аккомпаниатором», изображая голосом оркестр. По вечерам, во дворе, мы с ним выступали вместе. Все песни, которые звучали по радио, мы разучивали на голоса. Мы слушали радиостанции Майами, игравшие ритм-энд-блюз, Отиса Реддинга, Сэма Кука, Уилсона Пиккета или Тину Тернер, группы «The Impressions», «The Drifters», «The Supremes», «Patti LaBelle and the Bluebells», «The Temptations» – переслушали буквально весь мотаун. Но в Тренч тауне было не обойтись и без ска и более старой музыки, такой как ньябинги или менто, уходящей корнями в африканские традиции, – ведь и в Штатах на радио крутили не только соул и поп, но и фолк и традиционный блюз.

Иногда мы с Дримом устраивали шоу и собирали зрителей, которые платили нам по полпенни с человека. Люди из округи, соседи, их дети, хорошие, плохие – все ждали наших «особых вечеров». Даже кое-кто из папиных друзей-музыкантов – Роланд Альфонсо или Джа Джерри – приходил послушать нас. С помощью папы мы сделали «гитары» из банок от сардин: папа прибивал к банке вместо грифа кусок доски, а потом мы натягивали струны. Наши «гитары» были маленькие, но звучали!

В школе на Слайп-Пен-роуд мое имя сократили с «Ал фариты» до «Риты», учитель сказал, что иначе не помещается в журнал. Школа была государственная и достаточно престижная; мы носили белые блузки, синие гофрированные юбки и синие галстуки и считали, что нам повезло. Не знаю, как тетушке удалось меня туда устроить, потому что для этого нужно было как минимум жить в том районе и происходить из хорошей семьи, а также иметь солидные рекомендации. Вряд ли это было про мою честь: я жила в гетто без матери, а папа был простым столяром и музыкантом без постоянного источника доходов. Думаю, тетушке пришлось подергать за кое-какие веревочки – может быть, она раздобыла рекомендательное письмо от какого-нибудь члена своей партии, ведь она была главой районной секции. Я показала себя достойной ее стараний. Я всегда любила школу, была «смышленой девочкой», как говорили мои учителя, – причем не только в науках, но и по части здравого смысла, – и схватывала все на лету. Кроме математики. Но я очень старалась, и во всем остальном была на высоте.

В начальной школе во время обеденного перерыва в классах собирались разные вокальные группы и соревновались между собой. Я была одной из ответственных, и если намечался концерт – часто накануне праздников, – то миссис Джонс, моя любимая учительница, говорила: «Рита, нам нужны какие-нибудь песни». Она предоставляла нам место и время для репетиций. Я говорила всем в моей группе, что делать, какие части петь и когда. А сама тайком мечтала, что когда-нибудь стану второй Дайаной Росс.

На Ямайке образование бесплатное только в начальной школе, а потом надо платить деньги. Я получила половинное пособие для средней школы – это означало, что государство обеспечивало половину, а вторую половину должна была доплачивать семья. А вместо семьи у меня были только тетушка и брат Уэсли. И через некоторое время у нас начались трудности с деньгами на завтрак, на книги, на то и на это. Но потом Уэсли – который в то время ходил в колледж – решил перейти на вечернее обучение, а днем работать. Что за чудо был мой брат! Они с тетушкой всегда меня поддерживали и были уверены, что я выбьюсь в люди, что у меня есть для этого нужные качества (хотя тетушка и впадала иногда в сомнения, когда видела мои оценки по математике).

Уэсли проводил много времени в колледже, но к тому времени, как мне исполнилось семнадцать, я уже мечтала поскорее найти работу, слезть с его шеи и ни от кого не зависеть. Я понимала, что нельзя вечно жить за тетушкин счет. Мыслей стать певицей у меня не было – если хочешь выжить на Ямайке, нужно быть реалистом. Так что по окончании школы я прямиком отправилась учиться на медсестру. И поскольку лучшим вариантом для всякой нуждающейся юной девушки была работа секретарши, то еще я записалась на вечерние курсы стенографии и машинописи. Тогда у меня уже появился бойфренд, один из двух близнецов, которые тоже любили петь и пробовали создать нечто вроде ямайской версии знаменитого соул дуэта «Sam and Dave». По вечерам после работы мой друг поджидал меня с курсов и мы совершали длинные романтические прогулки.

И вот, как и многие девушки моего возраста, я увлеклась и сбилась с пути. Я дожидалась возможности начать работу в одном из больших госпиталей в Кингстоне (туда брали только с восемнадцати лет), когда забеременела. Подростковый секс был ужасным позором в то время, во всяком случае, с точки зрения тетушки. Я не осмеливалась ей рассказать, но меня выдала утренняя тошнота.

– Что это ты плюешься? – грозно спросила она. И мне пришлось сознаться.

Это был один из самых страшных грехов, которые я могла совершить под тетушкиным бдительным оком. Все были во мне разочарованы. «Давайте отвезем ее к доктору и избавимся от проблемы», – вот что они решили.

– Нет-нет, ты не можешь оставить ребенка, – сказала мама мальчика. – Мой сын слишком молод, и ты слишком молода, вы ни за что не справитесь, вам обоим надо вернуться в школу.

Она отправила парня в Англию – насильно, потому что мы любили друг друга, и он хотел стать отцом. Несмотря на его отъезд я решила все равно родить ребенка, хотя тетушка требовала, чтобы я пряталась под кроватью или за дверью, когда к нам кто-то заходил.

Я очень боялась, но не теряла присутствия духа и вскоре родила в госпитале «Джубили» моего первого ребенка, девочку, которую я назвала Шэрон. Надо ли удивляться, что она тут же стала тетушкиной любимицей и королевой бала. Что же до меняло свой девятнадцатый день рождения я встретила, по-прежнему дожидаясь работы в госпитале и забыв про дальнейшее образование.

Рождение Шэрон не особенно переменило нашу домашнюю жизнь. Мы с Дримом продолжали разучивать песни, которые слышали по радио. По вечерам мы пели во дворе под сливой. Часто к нам присоединялась Марлен Гиффорд по прозвищу Красотка, моя подружка, которая еще училась в средней школе. Она любила приходить поиграть с ребенком и держала меня в курсе последних слухов и происшествий. У нее был хороший голос, и из нас получалось неплохое трио. Однажды, когда мы репетировали перед одним из дворовых концертов, я сказала им:

– Знаете, а ведь мы могли бы создать группу. – Тогда чуть ли не каждый житель Тренчтауна пытался петь, или играть на каком-нибудь инструменте, или создать вокальную группу.

В то время, в середине шестидесятых, все, кого я знала, были в восторге от нового стиля ямайской музыки, известного как «рокстеди». Нашими любимыми звездами были «Toots and the Maytals», Делрой Уилсон, «The Paragons», Кен Бус, Марсия Гриффитс и особенно группа, называвшаяся «The Wailing Wailers». «The Wailers» записали несколько синглов в стиле рокстеди в студии неподалеку от того района, где мы жили. В Кингстоне тогда существовало какое-то количество маленьких студий, часто они служили побочным бизнесом для своих хозяев. Например, «Beverly's Records» размещалась вместе с мороженицей (помимо этого, владелец торговал еще и канцтоварами), в другом случае студия сосуществовала с магазином крепких напитков. «Studio One» на Брентфорд роуд принадлежала человеку по прозвищу Сэр Коксон. Настоящее имя его было Клемент Додд, он был большим поклонником ямайской музыки и очень многое сделал для ее продвижения.

Когда я узнала, что «The Wailing Wailers» каждый день проходят мимо нашего дома по дороге в студию, я сказала Дриму и Марлен, что мы должны непременно с ними познакомиться и спеть для них. Однажды вечером я увидела, как они идут мимо кладбища, и мы все втроем выбежали помахать им. Глядя на этих ребят – их тоже было трое, – я подумала: «Ну что ж, выглядят они неплохо, я могла бы с ними подружиться». Хотя тетушка не переставала мне говорить: «Не ищи больше мальчиков на свою голову, у тебя уже есть один ребенок, теперь остынь немножко. Или ты идешь работать, или обратно в школу, или мне придется отправить тебя к отцу – ты здесь живешь не затем, чтобы добавлять мне проблем!»

Тем не менее, я начала обращать внимание на «The Wailers» и слушать их по радио. И вот однажды, довольно скоро, они остановились перед нашим домом и помахали мне в ответ. Питер Тош, самый высокий из них, перешел улицу, в то время как двое других парней облокотились на кладбищенскую стену, пощипывая струны гитары. Питер представился – его настоящее имя было Уинстон Хьюберт Макинтош, – поздоровался, спросил, как меня зовут, и назвал меня «милой девушкой».

– Так вы, значит, «The Wailers», – сказала я. – А там кто?

– Это Банни, – ответил он. – А другой – Робби.

– Привет! – крикнула я через улицу, все это время соображая, как бы упомянуть, что мы умеем петь.

После этого я предложила Дриму:

– Давай отрепетируем песню Сэма и Дэйва «What Is Your Name?».

В следующий раз, когда «The Wailers» шли мимо и остановились нас поприветствовать, я сказала Питеру:

– Между прочим, мы тоже поем немного.

И он ответил:

– Ну давайте тогда, ребята, спойте.

Тетушка была со мной очень строга после рождения Шэрон, мне даже не позволялось разговаривать с чужими парнями на улице.

– Не заставляй меня чувствовать себя старухой только потому, что я родила ребенка! Я еще молода и могу найти свое счастье! – кричала я в ответ на ее поучения.

Но правило оставалось правилом: я могла говорить только через забор. Так что когда Питер согласился нас послушать, я открыла ворота и встала одной ногой во дворе, а другой снаружи. И мы запели.

На следующий день не только Питер, но и тот, которого звали Робби, подошел к нашему дому. В этот раз я была одна. Мы поздоровались, но он застеснялся, и я подумала: «Ой, какой милый мальчик». А потом Питер сказал:

– Похоже, ты порядочная девушка, да и петь вроде как умеешь, не хочешь ли как-нибудь сходить с нами на прослушивание к Коксону?

Это было предложение, которое требовалось хорошенько обдумать. Не собираются ли они завести меня подальше и изнасиловать? В конце концов, Тренчтаун был полон опасных хулиганов, и большинство из них умело петь.

К тому времени, правда, несколько знакомых папы были в курсе наших с Дримом вокальных талантов. Энди Андерсон и Дензил Ланг тоже были приятелями Коксона, и они согласились замолвить за нас словечко.

Возбужденные и немного нервные, Марлен, Дрим и я отправились в студию – а там в это время находились «The Wailing Wailers», и они смотрели на нас со смесью удивления и интереса. Все прошло лучше некуда: мы спели несколько песен, потом Коксон попросил Робби поиграть для нас на гитаре, и мы спели еще несколько номеров под его аккомпанемент.

Я заметила, что для всех троих музыкантов было важно видеть, что мы с Дримом выросли в строгости, что мы впитали дисциплину и что за нас Коксону поручились старшие мужчины, знающие толк в музыке. Робби в особенности отнесся ко всему этому одобрительно. Я думаю, он почувствовал интерес ко мне именно тогда. Но в тот первый день я просто осматривалась и не сосредоточивалась ни на одном из них. Просто находиться у Коксона в студии, где бывали артисты, которых обычно слышишь по радио, – это уже было восхитительно!

Знала ли я, что через несколько коротких месяцев этот Робби Марли, застенчивый гитарист, станет любовью всей моей жизни? Подозревала ли я, что он будет движущей силой музыкальной истории, всемирно признанным ее героем?

Нет и нет! В этот момент я думала только о тетушкином назидании: «Не смей задерживаться, ребенка надо сразу же приложить к груди, когда проснется!»