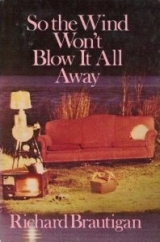

Текст книги "Чтобы ветер не унес это прочь"

Автор книги: Ричард Бротиган

Жанры:

Современная проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)

– В «Макдональдсе» мне не долили соус на «Биг–Мак».

– Ты хочешь сказать, что стрелял в людей из–за того, что тебе не нравится физкультура? и потому, что в гамбургере оказалось мало соуса?

Пацан смутится – впервые после начала бойни – потом спросит:

– А что – по–вашему, этого мало? А если бы вам так? Поставьте себя на мое место, – будет долдонить мальчишка, устраиваясь на заднем сиденье полицейской машины и направляясь к досрочному освобождению из колонии, которое наступит ровно через восемь лет и семь месяцев.

Его выпустят из тюрьмы в двадцать один год – мужчину с младенческой физиономией и задним проходом в три дюйма диаметром.

– Стрелять собрался? – В дверях бензоколонки появился старик. От холода он потирал руки – день стоял сырой и облачный. Всю ночь шел дождь, но поздним утром часов около девяти прекратился.

Все вокруг пропахло дождливой зимой.

– Ага, – сказал я. – Надо учиться не промазывать.

– Сегодня подходящий день, – ответил старик.

Я плохо понял, что он имел в виду, но, чтобы доставить старику удовольствие, сказал «да». Удовлетворенный старик вернулся к себе в конторку и уселся у пузатой печки – может, до темноты он и продаст еще пару галлонов бензина.

Летом здесь шла бойкая торговля червяками и шипучкой, но сейчас стоял февраль, до жары и рыболовного сезона оставалось еще три месяца.

Почему–то люди неохотно покупали у старика бензин. Несмотря на то, что колонка располагалась на перекрестке дорог. На свете очень много загадок, которые так и остаются неразгаданными.

Старика это, похоже, не волновало – его устраивало такое положение дел. Вполне возможно, заправочная станция служила ему лишь ширмой для торговли червяками. Каждое лето он продавал несметное количество червей – в десяти милях от перекрестка находилось озеро, и дорога к нему шла как раз мимо этой заправки. В округе водились крупные червяки, которых все называли ночными ползунами, и старик скупал их у нас, пацанов, по центу за штуку.

По ночам мы, подсвечивая себе фонариками, собирали червей на газонах. Единственное условие – трава должна быть мокрой. Лучше всего, если вечером шел дождь, но неплохо получалось и тогда, когда газоны просто поливали из шлангов.

Я тоже собирал ночных ползунов и носил старику. Я вываливал перед ним горсть червей, старик тщательно их пересчитывал и давал за каждого цент. Он никогда не расплачивался ни четвертаками, ни пяти– или десятицентовыми монетами. Только пенни. Медь он пересчитывал не менее старательно, чем ночных ползунов.

Каждый день весной и летом дети приносили на бензоколонку червей для пересчета и получали за них пенни для своих нужд. Простейший ранний капитализм: выползавшее первоначально из земли впоследствии превращалось в стаканчик мороженого. При этом старик никогда не отказывался от червяков, даже если рыбалка на озере шла плохо. У него всегда находилось место для сосчитанных ползунов и запас монет для новых подсчетов; но нужда в этом возникала редко – червячная торговля шла хорошо.

Другое дело бензин.

Подсчеты старика часто прерывали приезжавшие за червями рыболовы. Он продавал им ползунов в пинтовых картонках, добавляя туда для свежести мокрую землю и мох. По дюжине в каждой картонке.

Перед тем, как оторваться от червяков или центов, старик доставал блокнот и записывал туда наши имена вместе с количеством доставленных червей. Разобравшись с покупателем, старик возвращался, досчитывал ползунов и отмерял нужное количество монет.

Если какой–нибудь рыбак приезжал за своей дюжиной во время подсчета червей, старик писал в блокнот: Джек 18. Это означало, что он отсчитал 18 червяков, и процедура еще не закончена.

Старик отлучался, продавал червей, возвращался обратно и продолжал считать, начиная с 19. Если к появлению покупателя он пересчитал уже всех червей, предположим, их получилось 175, то в блокноте появлялась запись: Джек Итого 175 – в этом случае, вернувшись, старик начинал отсчитывать пенни.

Если же его отвлекали от выкладывания центов, старик писал в блокнот: Джек Итого 175, уплачено 61, после чего выходил, продавал червей, возвращался и продолжал отсчет с 62.

Так постепенно наши руки наполнялись одноцентовыми монетами. Всегда новенькими. Старик специально ходил за ними в банк. Старыми центами он не расплачивался никогда.

Я не знаю.

По–моему, бензоколонка существовала только потому, что старик слишком любил считать червей и центы. Другой причины я придумать не могу.

А вы как думаете?

Червячный бизнес происходил в той части заправки, где должен был размещаться гараж. Вместо того, чтобы поднимать домкратом машины, выяснять, что в них не так с тормозами, коробкой передач или развалом колес, менять покрышки и делать другую полезную работу, старик считал в гараже червяков и монеты.

Там, где должны были стоять рядами колеса, вытянулись длинные деревянные ящики, заполненные тысячами ночных ползунов, а место канистр с машинным маслом занимали в ожидании червей пирамиды пинтовых картонок.

В маленькой конторке стоял холодильник, в котором старик хранил готовые для продажи ящики с червями. Температуру он регулировал так, чтобы червяки оставались свежими – не замерзли и не задохнулись от жары. Он называл эти ящики червячниками. Старик слишком много времени проводил в гараже за подсчетами, поэтому рядом с конторкой он поставил колокольчик. А около него – табличку: ЗВОНОК ДЛЯ ЧЕРВЕЙ.

Может поэтому никто и не покупал на заправке бензин.

Если человеку нужен бензин, он без труда найдет место без ЗВОНКОВ ДЛЯ ЧЕРВЕЙ.

Большинство автомобилистов именно так и поступало – судя по тому, что старик продавал не больше двадцати галлонов, да и то не каждый день.

У входа в конторку стоял большой ящик, в котором старик держал шипучку. Летом он каждое утро сваливал туда по несколько кирпичей льда, и бутылки просто плавали в обломках – самая холодная и самая вкусная шипучка в мире. В жаркие дни этот ящик превращался для пацанов в настоящую Мекку. Когда жара становилась нестерпимой, на помощь приходила бутылка с холодной шипучкой. Старик доверял пацанам. Рядом с ледяным ящиком стояла консервная банка, куда мы опускали пятицентовые монеты или пенни.

Хотел бы я сейчас выпить той шипучки.

К бензоколонке подъехал на велосипеде Дэвид. К рулю он прижимал ружье 22–го калибра. На всякий случай повторю: в то время сразу после войны никто не удивлялся, увидев у мальчишки оружие.

– Хочешь шипучки? – спросил старик, выглядывая из дверей конторки.

– Подождем до лета, – ответил Дэвид.

– Ладно, – сказал старик, – как хочешь.

И ушел к себе на заправку ждать лета.

Мы покатили к заброшенному яблоневому саду, ехать предстояло около трех миль. Тучи сгустились почти до темноты, но ветра не было. Наполненный сыростью воздух не шевелился. Повсюду чувствовался слабый влажный запах гнили. Такая в западном Орегоне зима: бесконечный дождь – день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем бесконечный дождь.

– Как спалось? – спросил я.

– Опять тот же сон, – сказал Дэвид. – Но уже лучше. Совсем не страшно. Оно просто появилось и исчезло. Я его опять не рассмотрел, но теперь это неважно.

– А мне приснился Джон Уэйн, – сказал я.

– И что он делал? – спросил Дэвид.

– Ничего особенного, – сказал я. – Что обычно делает Джон Уэйн?

– Ты сам был у себя во сне? – снова спросил Дэвид.

– Нет.

– А я у себя был, – сказал он.

– Везет, – сказал я. – Свой сон я смотрел просто как кино. Тоже хотел туда попасть, но не мог встать со стула. Пришлось сидеть и смотреть. Даже без попкорна.

Дорога к саду шла мимо домов бедняков. Их построили – так кажется – сразу после Первой Мировой войны, но почему–то дома оказались неподходящими для жилья, и люди, их заселившие, постепенно разъехались – остались только самые бедные.

У дверей ржавели сломанные машины, которые больше никогда и никуда не поедут. От них отвинчивали детали в надежде собрать из нескольких машин одну так, чтобы она некоторое время могла передвигаться. Но и это мало кому удавалось.

Зимние ветры сломали во дворах деревья, растрепали и измучили кукурузу на грядках.

Собаки, когда мы проезжали мимо их владений, принимались лаять, но эти шавки выглядели настолько убого, что не представляли абсолютно никакой угрозы. Рядом с домами играли дети. Вид у них был тоже растрепанный и измученный. Словно их не рожали, а бросили валяться, подобно початкам кукурузы после осеннего урожая.

Из труб выползал низкий плотный серый дым. Он с таким трудом перемещался в воздухе, что, в конце концов, просто повисал нелепой и никому не нужной простыней – как те, что люди оставляют болтаться на бельевых веревках.

Завидев нас, на дорогу выбежал пацан лет десяти и поднял крик.

– Эй, вы, козлы на великах! – орал он. – У меня тоже будет велосипед!

Мы оставили его позади, словно голос из приснившегося нам сна; я оглядывался на этот сон, видел, как он кричит, но не слышал ни звука. Еще один несчастный мальчишка, сходящий с ума из–за нищеты и отца–алкоголика, который постоянно его бьет, повторяя, что из мальчишки не получится ничего путного, и он кончит так же, как его отец, – в этом папаша окажется прав.

Старый сад рос на склоне холма примерно в полумиле от главной дороги. Чтобы туда добраться, мы свернули на грунтовку. Ехать по узкой колее было тяжело, колеса вязли в грязи. Дома кончились. На обочине валялись обломки фермерских железяк и остатки заборов, которые никто не собирался чинить.

Бурую траву разъели бесконечные грозы – наша осенняя и зимняя судьба.

Тучи постепенно снижались – судя по их виду, в любой момент мог пойти дождь, но нас, как истинных детей тихоокеанского запада, это не волновало: мы давно привыкли к сырости. Дождь нам не мешал. На этот случай имелись накидки и резиновые сапоги.

Мы продолжали крутить педали, и от колес во все стороны летела грязь. Ехали мы очень медленно. Иногда приходилось слезать с велосипедов и толкать их руками.

По дороге давно никто не ездил – наверное, с закрытия охотничьего сезона. Осенью здесь часто бродили любители пострелять фазанов, но сезон кончился несколько месяцев назад, и с тех пор дорога опустела.

Колея уперлась в сгоревшую ферму и в половину амбара. То есть, одна половина амбара еще стояла, а другая рухнула – он был слишком стар, чтобы держать себя целиком.

– Я всегда бываю в своих снах, – сказал Дэвид.

Может, наша дружба держалась только на том, что Дэвид мог пересказывать мне свои сны и делал это постоянно. Сны были нашей главной темой, и заводил эти разговоры всегда он.

Об этом я думал, с натугой крутя педали. Мы познакомились с Дэвидом в июле, и с тех пор я только и слушал о его снах – особенно о кошмаре, который он никак не мог разглядеть.

Вряд ли он пересказывал их одноклассникам или родителям. Я был почти уверен, что, кроме меня, о том, что ему снилось, не знал ни один человек на свете. Вряд ли он говорил об этом со своей подружкой.

Если бы у меня была такая девчонка, я бы пересказал ей все свои сны, но, вполне возможно, именно потому, что мне снилась по ночам всякая ерунда, у меня и не было такой девчонки.

Дэвид не говорил с ней о снах – сейчас я в этом уверен. Их отношения строились на чем угодно, только не на снах – хотя, как я уже сказал, мы с ним никогда о ней не вспоминали.

Как–то я спросил у Дэвида что–то, насчет этой девочки – вместо ответа он заговорил о том, сколько в среднем мячей выбивает Джо ДиМаджио [12]12

Джо ДиМаджио (1914–1999) и Тэд Уильямс (р. 1918) – профессиональные американские бейсболисты.

[Закрыть]Больше я не заводил этих разговоров, потому что меня ничуть не интересовало, сколько в среднем мячей выбивает Джо ДиМаджио. Я болел за Тэда Уильямса.

– Значит, себя ты во сне не видишь? – спросил Дэвид, когда мы подъехали к сгоревшей ферме.

– Хочу, но не получается, – ответил я.

– А мне и хотеть не надо, – сказал он. – Я там всегда. По–другому не бывает.

Мы слезли с велосипедов.

Упали тяжелые капли дождя – пока еще редко и через долгие промежутки. Они двигались медленно – так, что при желании каждую каплю можно было обойти вокруг.

Деревья в старом яблоневом саду были усыпаны гнилыми яблоками. Мы зарядили ружья и принялись их сбивать. Колоссальное удовольствие – смотреть, что вытворяет пуля, врезаясь в гнилое яблоко. Оно разлетается на части, а злобная пуля летит дальше, выстругивая по дороге белые желобки на пока еще живых яблоневых ветках.

Две коробки наших патронов должны были показать яблокам, кто здесь хозяин. Мы расстреляли штук по двадцать каждый, потом Дэвид решил сходить на другой конец сада, где в густых кустах обычно прятались фазаны. Наверное, он потому и не любил стрелять на свалке – здесь, в старом саду был шанс подстрелить фазана, хоть это еще ни разу Дэвиду не удавалось.

Так он и ушел на другой конец сада – смотреть, нет ли там чего–нибудь интересного. Я сел на упавший с дерева огромный яблоневый сук и стал ждать, когда он вернется. Я думал о том, почему одичал этот сад, и почему никому не было до него дела.

Может, когда сгорел дом, хозяева решили здесь больше не жить – место напоминало им о несчастье, и сад тоже был частью этих воспоминаний.

Яблочная торговля их больше не интересовала. Иногда в жизни происходят события, о которых хочется поскорее забыть, вот они и поселились там, где ничто не напоминало им о сгоревшем доме, и, начав сначала, выстроили себе новое приятное прошлое.

Вокруг падали большие капли холодного серого дождя, а небо опускалось все ниже и ниже. Как будто ему хотелось потрогать верхушки деревьев или накрыть их серым зонтом.

Я чувствовал, что промокает одежда, но не обращал на это внимания.

Я думал о Дэвиде и о нашей сонной дружбе.

Я пытался вспомнить, как она начиналась. Не такое это обычное дело: дружба двоих держится на том, что один человек пересказывает другому свои сны, и тем не менее, именно они были сутью наших отношений, особенно тот странный сон, который сильнее всего мучил Дэвида – где его пугало то, что он пытался рассмотреть, но не мог.

Меня это интересовало, но не сильно. Я больше притворялся заинтересованным, потому что дорожил Дэвидом, несмотря на то, что наша дружба держалась только на его снах.

И тут раздался выстрел.

Я вздрогнул и услыхал, как в мою сторону сквозь заросли прорывается фазан. Птица тарахтела, словно заржавевший самолет. Птица неслась прямо на меня. Я почти видел, как она скользит у самой травы.

Не задумываясь над тем, что делаю, я схватил ружье, выстрелил, но промазал – поднявшись в воздух перед самым моим носом, птица полетела в сторону сгоревшей фермы и рухнувшего амбара.

Через секунду звук моего выстрела растворился в воздухе вместе с фазаном. Стало тихо, и я опять услыхал, как падает дождь – большие февральские капли, похожие на маленькие водяные шары.

Эти всплески дождя через два месяца вызовут к жизни прекрасную зеленую весну, но меня здесь уже не будет. Перед тем, как выстрелить из ружья, я даже не встал с коряги. Я нажал на курок, но не попал по птице – это было настолько очевидно, что я не стал стрелять второй раз. Только смотрел, повернув голову, как она улетает к рухнувшему амбару.

Потом до меня дошло, что и птица, и сопровождавший ее выстрел появились с той стороны, куда ушел Дэвид; я вскочил и закричал на весь сад:

– Мимо! – Вряд ли он знал, что птица улетела, ведь он должен был слышать мой выстрел.

Но куда девался Дэвид? Почему его до сих пор нет?. Он никогда не упускал случая лишний раз выстрелить по фазану, а для этого нужно его догнать.

Где Дэвид?

– Дэвид! – кричал я. – Он улетел! Он полетел к амбару!

Дэвид не отвечал.

Обычно он с большим азартом начинал беготню и стрельбу по фазанам – не помню, чтобы Дэвид хоть раз подстрелил какую–нибудь птицу, но он не терял надежды. Так же, как он не терял надежды рассмотреть свой сон.

– Дэвид!

Молчание.

Я вглядывался в тяжелую мокрую траву. Он должен быть в ста ярдах отсюда, не больше.

– Дэвид!

Снова молчание.

– Дэвид!

Молчание долгое, тяжелое.

– Ты меня слышишь?

Я был уже почти на месте – Дэвид! – я здесь. Дэвид сидел на земле, зажимая обеими руками правую ногу, сквозь пальцы через равные промежутки времени бил фонтан крови.

Он был очень бледен, а на лице застыло сонное выражение – так, словно его только что разбудили или, наоборот, он готов вот–вот уснуть.

Кровь казалась слишком красной и все время пульсировала. Как будто в нем было бесконечно много крови.

– Что случилось? – Я нагнулся, чтобы разглядеть эту кровь, покрывавшую теперь землю. За всю свою жизнь я не видел столько крови, и никогда не представлял, что кровь может быть такой красной. Как будто его ногу кто–то завернул в странный текучий флаг.

– Ты попал в меня, – сказал Дэвид.

Голос звучал откуда–то издалека.

– Плохо.

Я пытался что–то сказать, но у меня пересохло во рту так, словно его натерли изнутри песком.

– Если бы болело, – сказал он. – Ведь совсем не больно. О, господи, если бы болело.

Пуля задела бедренную артерию на правой ноге.

– Если не заболит, я умру, – сказал Дэвид. Он стал как–то странно валиться на бок, словно падал с самого медлительного в мире стула. Он все так же держался за ногу, ставшую теперь кровавым морем в заброшенном февральском саду. Он смотрел на меня снизу вверх, и глаза его исчезали. Через минуту их не станет.

– Я попал в фазана? – спросил он.

– Нет. – Мой голос был ветром в пустыне Сахаре. – Прости. Я тебя не видел. Я стрелял в фазана. Я не знал, что ты здесь.

– Значит, не попал?

– Нет.

– Ну и ладно, – сказал Дэвид. – Мертвые не едят фазанов. Нехорошо, – сказал он. – Нехорошо.– Он выпустил ногу и провел окровавленной рукой по глазам, словно пытаясь что–то разглядеть в надвигающемся тумане. Из–за размазанной по лицу крови он стал похож на индейца.

О, ГОСПОДИ!

– Я сейчас позову на помощь. Все будет хорошо, – проговорил я. Потом бросился бежать, но Дэвид меня остановил:

– Теперь ты знаешь, что мне снилось?

– Да, – сказал я.

– Я его больше не увижу, – сказал Дэвид.

Чтоб ветер не унес все это прочь

Пыль… в Америке… пыль

Меня судили за преступную небрежность при обращении с оружием, но оправдали. Я рассказал всю правду, и мне поверили. У меня не было причин его убивать. Я просто слушал, что ему снилось.

Через три дня во вторник Дэвида похоронили, и вся школа перестала со мной разговаривать.

Его очень любили – спортивную форму, в которой он играл в баскетбол, превратили в музейный экспонат. У входа в гимнастический зал стоял стеклянный шкаф со спортивными кубками – туда же за стекло положили спортивную форму, развесили фотографии и поставили медную табличку, на которой написали имя и фамилию Дэвида, а также то, каким он был замечательным спортсменом и отличным учеником. Табличка сообщала, что он родился 12 марта 1933 года и умер 17 февраля 1948–го.

Через месяц Дэвиду должно было исполниться пятнадцать лет.

Мы к этому времени ушли с вэлфера, и мать работала официанткой. Город был маленький, ей перестали давать чаевые, так что…

Нас ничего здесь не держало. В школе я несколько раз подрался. Моей вины в том не было. Моя вина была в том, что я не купил гамбургер. Если бы в тот день мне по–настоящему захотелось гамбургера, все было бы иначе. На планете жило бы одним человеком больше, и он рассказывал бы мне о своих снах.

Изо дня в день мать твердила, что я не виноват.

– Надо было купить гамбургер, – отвечал я.

Она была терпеливой женщиной и не спрашивала, что я хочу этим сказать.

Одно и то же повторялось много раз.

Наконец она сказала:

– Я не понимаю, о чем ты говоришь.

– Это не имеет значения, – ответил я.

Позже, почти через год после того, как мы перебрались в другой город, и я, как за соломинку, ухватился за свои нелепые исследования всего, что имело отношение к гамбургерам, мать вдруг сказала – здорово меня при этом испугав, ведь я уже успел привыкнуть к тому, что она как бы не замечала моих гамбургерных изысканий, хотя прекрасно понимала, что происходит.

– Может, ты купишь себе гамбургер?

Я никогда ей не говорил о том гамбургерном решении, которое привело меня к коробке с патронами – потому и удивился, когда она сказала, чтобы я купил себе гамбургер.

– Сейчас уже поздно, – ответил я.

Ничего не сказав, она вышла из комнаты.

На следующий день я подвел черту под исследованиями гамбургеров. Я отнес заметки, интервью и все остальные документы на берег реки, протекавшей по городу нашего изгнания, и сжег их в жаровне для пикников неподалеку от тоскливого орегонского зоопарка – малочисленные звери там были вечно мокры от дождя, такая уж этой земле выпала доля.

На убогой площадке, огороженной специальным противоциклонным забором, стоял тощий и насквозь промокший койот и глядел, как я жгу неимоверное количество бумаг, посвященных происхождению, секретам приготовления и разновидностям гамбургеров.

Как только догорела последняя бумага, и пепел перемешался с забвением, койот ушел.

На обратном пути я остановился у клетки с черным медведем. У него была жалобная морда. Медведь не отрываясь смотрел на мокрый цементный пол. И даже не взглянул в мою сторону. Прошло столько лет, а я по–прежнему его помню. Сейчас он уже, наверное, умер. Медведи не вечны, но я помню:

Чтоб ветер не унес все это прочь

Пыль… в Америке… пыль

Теперь, когда вы все знаете, я могу наконец выпустить этих людей из застывшей на 32 года фотографии, и вот грузовик с мебелью уже подъезжает к пруду.

Мотор взвыл, грузовик остановился, мужчина и женщина вышли из кабины. Увидав меня, они ничуть не удивились: почти каждый вечер я был у них в доме незваным гостем.

– Привет, – сказали они медленно, голоса прозвучали в унисон и немного по–оклахомски. Привет получился не особенно дружеским, но и не сердитым. Я ответил таким же обыкновенным приветом.

Они назначили мне что–то вроде испытательного срока, и все же я чувствовал, что здесь, на берегу пруда, у нас потихоньку завязывается осторожная рыболовно–товарищеская дружба. Впереди у меня было все лето, чтобы как следует их изучить. И я надеялся их переупрямить.

Неделю назад они предложили мне посидеть на диване; это оказалось нелегко: мужчина и женщина были такими огромными, что вдвоем занимали его почти целиком. Но я все же протиснулся между ними, словно последняя капля зубной пасты из тюбика.

Им было под сорок, ростом больше шести футов; они весили по 250 фунтов каждый, носили комбинезоны с нагрудниками и кеды. Понятия не имею, чем они занимались и на что жили, поскольку ни разу не слышал, чтобы они говорили о работе.

Но чем бы эти люди ни занимались в жизни, они делали это вместе – почему–то я в этом уверен. Они были не из тех, кого можно представить по–отдельности. Наверняка они вместе приходили на работу, вместе работали и вместе обедали в перерыве, всегда одетые в одну и ту же одежду. Что бы они ни делали, к этому занятию прилагались комбинезоны с нагрудниками и кеды.

Я почти видел, как они заполняют анкету для приема на работу.

В графе «предыдущий опыт», они пишут «комбинезон с нагрудником и кеды».

Еще мне думалось: чем бы ни занимались эти люди, сразу после работы они садятся в машину и едут к пруду. Наверное, даже не переодеваются, поскольку весь их гардероб составлен из разных по цвету и фасону, но похожих друг на друга комбинезонов с нагрудниками и кед.

Вполне возможно, что и для воскресного утра у них имелись специальные комбинезоны и кеды; они надевали их в церковь и не обращали внимания на то, что другие прихожане стараются сесть от них подальше.

И еще: чем бы эти люди ни занимались в жизни, это не сделало их богачами; свидетельство тому – изрядно потертая мебель в кузове грузовика, которая и с самого начала была не из дорогих. Обычная старая мебель – подобной рухлядью набиты дешевые меблированные квартиры.

Эта мебель была точной копией обстановки, среди которой я прожил все свои двенадцать лет. У новой мебели обычно нет характера, зато у старой есть прошлое. Новая мебель всегда молчит, старая – всегда разговаривает. Прислушавшись, можно узнать много интересного о славных или тяжелых временах, которые ей довелось пережить. Есть, кажется, даже кантри–вестерн–песня о говорящей мебели, только я забыл название.

Послав мне беглый привет, мужчина и женщина принялись выгружать из кузова диван. Они работали настолько умело и слаженно, что диван выскочил из грузовика, как банан из кожуры. Они поставили его у самой воды так, чтобы можно было сидя ловить рыбу, но при этом оставалась узкая полоска земли, не дававшая промокнуть кедам.

Затем они вернулись к грузовику и стащили оттуда кресло. С диваном цвета египетской мумии оно сочеталось плохо. Обивка кресла была цвета засохшей крови.

Женщина сама вытащила из кузова кресло, мужчина в это время стоял рядом и ждал, когда она отойдет, чтобы достать что–нибудь другое. Кресло переместилось к пруду, заняв свое место неподалеку от дивана, а мужчина вытащил из кузова два журнальных столика и поставил их с разных его боков. Женщина за это время вернулась к грузовику и принесла оттуда кресло–качалку.

Затем они установили на берегу небольшую дровяную плиту и стали сооружать в углу гостиной маленькую кухню.

Солнце садилось, и пруд был абсолютно тих. На противоположном берегу у лодочного причала стоял старик и смотрел в нашу сторону. За все то время, что люди выгружали свою мебель, он ни разу не пошевелился. Берег прятался в тени, и старик тоже казался тенью, почти неразличимой среди других теней.

Мужчина и женщина выгрузили из кузова коробку с продуктами, утварь и маленький кухонный столик. Мужчина разжег в плите огонь. Они привезли с собой даже дрова. Он очень ловко управился с плитой: та моментально разогрелась и можно было начинать готовить.

Краснокрылые дрозды расселись на верхушках камышей и обзванивали теперь других птиц, сообщая, что сейчас уже поздно, и они продолжат разговор на рассвете.

Чиркнул первый сверчок.

Звук получился таким громким и чистым, словно сверчок был кинозвездой из фильма Уолта Диснея. На месте Диснея я послал бы к этому сверчку агента подписывать контракт.

Мужчина жарил гамбургеры.

Они вкусно пахли, но я не обращал внимания – еще не наступил февраль и вслед за ним много долгих месяцев, когда после того выстрела я не мог думать ни о чем, кроме гамбургеров. Сейчас я совершенно спокойно вдыхал аромат жареного мяса.

Женщина достала из машины три когда–то электрических, а теперь керосиновых лампы. Керосин отлично справлялся со своим делом, хотя, питаясь электричеством, лампы наверняка горели бы ярче.

У них была еще одна интересная особенность. Эти люди не позаботились отрезать провода, оставив их просто болтаться по земле. Нельзя сказать, чтобы провода выглядели нелепо, но и уместными их назвать тоже трудно. Интересно, почему они их не отрезали?

Женщина поставила рядом с диваном высокий торшер и зажгла фитиль. Свет теперь падал на журнальный столик.

Затем она принесла картонную коробку, и достала оттуда две фотографии в высоких резных рамках. Судя по всему, на одной фотографии были изображены ее родители, на другой – его. Очень старые снимки, тонированные в стиле начала века. Женщина поставила их на один из столиков.

На другой она водрузила часы, и над прудом теперь разносилось их тяжелое мрачное тиканье. Звук был таким, словно сама вечность, если бы даже захотела, не смогла обмануть эти часы. Рядом расположилась медная собачья фигурка. Эта, тоже очень старая собака вполне могла служить компаньоном или поводырем у слепых часов.

Я, кажется, забыл сказать, что перед тем, как поставить на столик часы и собаку, женщина постелила кружевную салфетку.

Да, забыл, значит говорю сейчас; такая же кружевная салфетка лежала на столике с фотографиями их родителей. Нужно добавить, что родители не носили комбинезоны с нагрудниками и кеды. Они были одеты в выходные костюмы, очевидно по моде 1890–х годов.

Еще одна керосиновая лампа освещала кухонный стол и плиту, где жарились гамбургеры, но эта лампа была вполне обыкновенной. Я хочу сказать, что она ничем не отличалась от простой керосиновой лампы.

В кастрюле закипала вода для «крафтов» [13]13

«Крафт» – фирма, изготавливающая удобные пищевые полуфабрикаты.

[Закрыть]а на столе стояла банка с консервированными грушами.

Таким был сегодня вечером их ужин – 32 года назад.

Дым, выбираясь из плиты, сначала судорожно искал трубу, но не найдя, успокаивался и медленно полз по земле, как потерянный калека.

Гостиная готова – только об одной вещи я забыл упомянуть: о журналах «Нэшнл Джиогрэфик», разложенных на столиках у дивана. Иногда, если клев был слабым, они в ожидании рыб читали «Нэшнл Джиогрэфик».

Они варили кофе в огромном железном кофейнике, набирая в него воду из пруда. Готовый кофе разливался в железные кружки. Они сыпали туда огромное количество сахара. За один вечер у них уходил фунтовый пакет. По этому напитку, наверное, можно было ходить. Муравьи, если бы им достался глоток такого кофе, были бы на седьмом небе от счастья.

Сидя в траве, я молча наблюдал за тем, как эти люди устанавливают на берегу пруда свои ритуальные декорации жизни.

Они почти не разговаривали, а редкие фразы касались далеких каких–то далеких от них людей.

– Биллу бы здесь понравилось, правда Отец? – спросила она.

Они всегда называли друг друга Отец и Мать – в тех случаях, когда вообще хоть как–то друг друга называли. Они не тратили время на разговоры. Эти люди так долго прожили вместе, что им больше не о чем стало говорить.

– Да, Мать, он был бы доволен. Хороший пруд.

– Не знаю, зачем люди все время переезжают с места на место, правда, Отец?

– И я не знаю, Мать.

Он перевернул на сковородке гамбургер.

– Бетти Энн уехала в 30–м, – сказал он.

– Значит Билл или в 29–м, или в 31–м, я помню, между ними был год разницы, – сказала она.

– Не понимаю, зачем им понадобилось уезжать, – сказал он.

– Не забывай, мы ведь тоже уехали, – сказала она.

– Это совсем другое дело. Нам нужно было уехать, – сказал он. – А им нет. Вполне могли остаться. Если бы захотели, жили бы там до сих пор, – сказал он.

Она ничего ему на это не ответила.

Она бестолково засуетилась по гостиной, как обычно поступают женщины, когда хотят что–то обдумать.

К первому сверчку присоединились другие, но их голоса не имели отношения к кинозвездам. Самые обыкновенные сверчки. Голливудский агент не поехал бы в Орегон подписывать с ними контракт.

С трудом я еще мог рассмотреть на противоположном берегу старика, глядевшего на нас со своего причала, но он быстро растворялся в темноте. Начав свой путь, ночь не останавливается.

– Как сегодня «крафты»? – рассеянно спросила женщина.

Перьевой метелкой она смахивала с мебели пыль, севшую за время долгого пути по грязной развороченной дороге, которая и привела их к орегонскому пруду в июле 1947–го – второго года с тех пор, как небо перестало разрываться от грохота бомбардировщиков и истребителей, прежде валившегося людям на головы, словно запись хит–парада Второй Мировой войны из музыкального автомата, который включили на полную мощь и отправили к звездам.