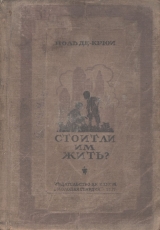

Текст книги "Стоит ли им жить?"

Автор книги: Поль Генри де Крюи

Жанр:

Медицина

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)

Но нигде, по всему южному побережью страны, ни в одном округе или штате Америки не было места, куда могла бы поехать маленькая умирающая страдалица Жанна…

А если бы даже и были такие места, откуда взять денег на эту поездку?

Да, в этом главное. Откуда их взять?

Здесь я должен предупредить некоторых общественно настроенных граждан, которые сочетают в себе доброту с деловитостью, которые верят в идею доходной благотворительности и которых, может быть, тронет судьба Жанны и других девочек вроде нее, что с их стороны будет величайшей глупостью помещать капиталы в строительство южных курортов для ревматических детей. Даже если тысячи мальчиков и девочек будут этим спасены, даже если люди типа Кобэрна, изучив тайну живительного южного климата, смогут по-настоящему перетащить климат юга на север, – даже в этом случае такое помещение капитала будет плохим предприятием. Потому что родители сердечнобольных детей не возят их зимою на юг…

Но вернемся к рассказу матери. Не было в Америке места, куда бы могла поехать маленькая Жанна, поэтому она осталась дома, и когда у нее не болело сердце, то нужно было прямо удивляться, – рассказывала мать, – какая она веселая и радостная.

Дело было в субботу. Да, да, она хорошо помнит, что это случилось именно в субботу. У Жанны вдруг заболел живот. Все утро она хныкала и жаловалась на животик. В полдень у нее пошла носом кровь, и это кровотечение никак нельзя было остановить, ни холодными примочками, ничем. В шесть часов пришел доктор, осмотрел девочку и стал очень серьезным. Жанна была бледна, как полотно, и лежала пластом, только моментами начинала корчиться и хныкать от боли. Позвали еще одного доктора, и они сообща решили, что Жанне нужно делать переливание крови!

В округе, где жила Жанна, не так легко было устроить переливание крови маленькой девочке, не состоявшей кандидаткой в Лигу юных.

И вот в семь часов вечера, в холодную, снежную ноябрьскую ночь худой, полуголодный отец взял на руки умирающего ребенка, дядю посадили за руль, и они отправились сквозь темноту и вьюгу за триста километров в университетскую больницу в Энн-Арборе…

Университет, конечно, мало чем мог помочь Жанниному сердцу. Но там можно было получить кровь и к тому же совершенно бесплатно. Что могло быть лучше?

Дальнейший ход событий окрыляет нас бодростью и надеждой, потому что он показывает, что бедность, царящая в нашей невероятно богатой стране и не позволяющая всем гражданам жить по рецепту Рэйли, сокрушает детское сердце только в физическом смысле, но вовсе не в том смысле, что делает детей печальными.

Мать Жанны превосходно мне это объяснила. Отец рассказывал, что их маленькая дочка была положительно в восторге от поездки в автомобиле, и только моментами вскрикивала от боли. Когда они останавливались, она лежала такая тихая и радостная. Она открывала глазки, смотрела на папу и улыбалась счастливой улыбкой.

Так дело шло до самой фактории Келлога и К°, у Беэттл-Крика.

Как только проехали факторию В. К. Келлога, «великого друга детей», Жанна вскрикнула… в последний раз. Потом она затихла, и это спокойствие продолжалось так долго, что они встревожились и остановили машину. Отец взял ее на руки и вынес на снег, к фарам автомобиля. Снег валил хлопьями, – рассказывала мать, – и тут Жанна открыла вдруг глаза, посмотрела на папу и наградила его последней, широкой улыбкой. Казалось, она чувствовала, что эту улыбку надо сделать особенно приятной, чтобы оставить ее папе на память…

В Эльбионской больнице, куда они поторопились свернуть, отец и дядя Жанны выяснили, что последняя улыбка Жанны, там, в снегу, при свете автомобильных фар, была действительно последней. Было уже полвторого ночи, и было очень холодно, и не требовалось больше никакого переливания крови, которая отпускалась даром в больнице мичиганского университета.

И они все втроем под снежной метелью двинулись обратно в Грэнд-Хэвен.

X

Познакомившись с историей маленькой Жанны и потрясенный ею до глубины души, я стал думать о знакомых мне богатых людях, о том, как некоторые из них разбогатели благодаря тому, что ценили науку и с поразительной ловкостью насаждали ее на пользу человечества. Эти люди не были сами творцами науки, на которой наживались. О нет, эти открытия, эти знания были общенародным наследием! Они упорно раскапывались в последние двести с лишним лет тысячами пытливых, смелых, трудолюбивых, настойчивых и самоотверженных людей. Это наследие предназначалось для всех. Оно должно было стать общедоступным, как воздух, как солнечный свет. Это богатство великие люди не могли захватить с собой в могилу, даже если бы захотели, но они и не хотели этого, они трудились в поте лица, чтобы оставить это наследство всему человечеству…

И вот, не уяснив себе еще, как следует, что люди с деньгами, все без исключения, смертельно боятся эти деньги потерять и что этот страх определяет всю их жизненную философию, я – по своей простоте – написал одному видному человеку, рассказав ему о том, как в стране с неисчислимыми богатствами, с беспредельными возможностями хорошей жизни, бедность является причиной смерти детей вроде Жанны, и как от этой подлости и гнусности меня тошнит и выворачивает наизнанку…

Он очень вежливо мне ответил. Он призывал меня к терпению. Он сказал, что тысячи лет подряд миллионы детей умирают, и мы бессильны сразу их всех спасти.

А что касается тошноты, он шутливо посоветовал мне принять порошок соды.

Но я понял теперь одно: что никакая сода меня не излечит, пока существует этот позор и бесстыдство.

Я узнал, что ловкие люди, завладевшие нашим общим научным наследством, никогда не захотят им поделиться.

Я узнал, что их алчность, основанная на страхе, сделала их равнодушными к сердечным страданиям детей.

Я понял, что вопрос, который стоит на очереди и который, в конце концов, поднимет друга на друга и брата на брата, заключается в одном:

Кто хозяин науки?

Как только народ, рабочие массы поймут всю подноготную историю детей вроде Жанны, как только они уяснят себе, что именно лишает их пищи, одежды, жилья, науки, которая может сделать их сильными и счастливыми…

Как только они поймут все это, они наконец объединятся, памятуя о мученичестве миллионов детей, подобных Жанне…

Они вспомнят о том, что войны между народами устраиваются только для того, чтобы отвлечь их гнев от своих собственных угнетателей, от убийц их собственных детей посредством бедности…

И они спросят: если во время войны всегда находятся неограниченные кредиты для истребления людей, чтобы война ни под каким видом не могла прерваться из-за недостатка долларов, франков, марок или фунтов…

Почему же нехватает средств на вооружение науки, чтобы она могла дать спасение и жизнь всем детям с разрушенным сердцем, как у Жанны?

И последний решительный вывод станет достаточно простым и ясным, чтобы вызвать народный гнев и призвать массы к действию.

И тогда, несмотря на слезоточивые газы и рвотные бомбы, несмотря на все ружья и пулеметы, послышится марш-марш-марш, мерный шаг миллионов, пока вожди народа не встретятся лицом к лицу с теми, кто присвоил себе наше общее наследство. И вожди народа спросят:

– Кто хозяин науки?

И сами ответят на этот вопрос.

Глава восьмая

ДЕТИ СУМРАКА

I

Что же мне делать? Что я могу сделать? Готовы ли массы итти отвоевывать свое наследство? Должен ли я расстаться с комфортом Уэйк-Робина и присоединиться к тем, кто уже встал на борьбу? Поскольку я не отдал всех своих сил и способностей, чтобы предотвратить нелепую смерть Жанны, я частично за нее отвечаю. Поверьте, это совсем не весело – посмотреть себе в глаза и признать себя соучастником ненужной, бессмысленной, непростительной смерти, а честно сказать – убийства десятков тысяч американских детей…

Но как мне лучше использовать свои способности? Достаточно ли я делаю, рассказывая все эти вещи трудящимся миллионам в десятицентовых журналах? Может быть, я должен вступить с ними в непосредственное общение? И снова мне пришлось убедиться в том, что из всех моих личных грехов и недостатков самым худшим является малодушие. Кто я такой, чтобы обвинять богачей в чувстве страха, если сам спокойно отсиживался в долине Уэйк-Робина, когда рвались газовые бомбы и трещали винтовки на улицах Толедо, когда бэзбольные клюшки дробили черепа в Миннезоте, когда забастовщики Сан-Франциско шли за гробами своих павших товарищей! Не могло быть двух мнений о том, чью сторону я держу, – с точки зрения моего благополучного существования в Уэйк-Робине.

Но смогу ли я использовать свои способности, если пойду и стану рядом с рабами капитала? Легко, конечно, ответить – нет, и я снова вспомнил слова Отто Кармикаеля: «Не спешите, милый. Успокойтесь. Вы – впереди своего времени». Отто, со своим орлиным охватом событий за шестьсот лет назад и на тысячи лет вперед, всегда оставлял меня в дураках, как только я начинал хорошо видеть.

Как бы то ни было, ко мне вернулось мое обычное упадочное состояние. Эти приступы робости посещали меня периодически всю жизнь.

Не спасовал ли я тридцать лет тому назад, когда Джон Ионкмен подбил меня на драку с Мартом Хивджи, и Март, который был моложе меня, ударил меня по лицу, а я ему не ответил?

Не из боязни ли столкнуться с жизнью за стенами университета я зарылся в науку, вместо того чтобы приступить к практической медицинской деятельности? В колледжах, куда вы вносите ежемесячную плату за посещение, так тихо и уютно. Таково было мое вступление на путь американского гражданина, и что это было, как не приноравливание, приспособление к тем же самым рефлексам страха? Сидя в лаборатории, я не имел никакого представления о действительных причинах болезни и смерти детей. Я ни о чем не думал, кроме микробов, и в течение ряда лет интересовался здоровьем своих микробных культур больше, чем смертью детей. Так могло тянуться всю жизнь…

Но вот ударил набатный колокол войны, во время которой мне опять-таки не раз приходилось убеждаться в своей трусости. Разве не заставил меня покраснеть храбрый сержант Сэведж у Септсаржа, и забуду ли я свое позорное поведение под Дансюрмезом, когда бесстрашный маленький лейтенант-медик Алек Мак-Лод звал меня принять участие в сражении 10 ноября? Но войне я обязан вот чем: она вышибла меня раз навсегда из моего уютного ассистентского места, а вскоре после того я вынужден был совсем распрощаться с наукой, как средством к существованию. Эта неприятность дала мне возможность понять, что наука для науки – это чистейший вздор. В целях заработка мне пришлось сделаться репортером науки, и тут для меня стало ясно, что охота за микробами, которая ограничивается порогом лаборатории, не что иное, как пустая забава. Так я сделался чем-то вроде антимикробного миссионера, задавшегося целью увлечь людей на борьбу за свою жизнь и за жизнь своих детей.

Тогда, в дни «бума» двадцатых годов, я еще верил, что борьба со смертью прогрессирует так медленно потому, что люди не знают о существовании хороших больниц и клиник, честных и способных врачей, новейших спасительных открытий, сывороток, вакцин, дезинфицирующих средств…

Но вот глаза мои открылись. Забытые дети, проблема – доллары или дети, коллективная борьба со смертью, засуха в Висконсине и разбитое сердце маленькой Жанны – все эти события последнего страшного года убедили меня в том, что в основе страданий и смерти детей лежит не человеческое незнание, – во всяком случае, не одно только незнание.

Я снова стал искать фактов, сильных и уничтожающих фактов. Однажды, в жаркие сентябрьские дни, находясь с женой в Цинцинати, я узнал о происходящей там борьбе со смертью, самой странной, волнующей и потрясающей борьбе, какую мне когда-либо приходилось видеть. Она велась не в лаборатории и не в больнице, как объяснил мне доктор Жюльен Бенжамен. Ни сыворотки, ни пробирки, ни обезьяны в этой борьбе не участвовали. Борцы ни разу даже не взглянули в микроскоп на своих невидимых врагов, которых собирались разгромить всерьез и навсегда.

Будучи представленным этим людям в их душной, сырой, вонючей, грязной маленькой конторе и познакомившись с их волнующей, опасной, революционной затеей, я вынужден был сознаться, что, с научной точки зрения, не совсем удобно называть их охотниками за микробами. Если сравнить их очаг науки с лабораториями современных профессоров-бактериологов, эти цинцинатские молодцы покажутся просто молокососами. Но пионерские замыслы этих людей по своему размаху не уступали самым эффектным затеям Коха и Пастера.

Только они были во много раз страшнее.

Они доказывали на факте, что этим двум величайшим гениям, которые замкнулись в своей ненависти к микробам, никогда даже в голову не приходило, что микробы подчас бывают менее страшны, чем люди. Чудесные лаборатории Пастера и Коха – а я, надо сказать, кое-что понимал в этом – были не более, как театрами, по сравнению с мастерской цинцинатских исследователей. Работы Пастера и Коха были обыкновенной борьбой, где микробы были незримыми гадами, где черное было черным, а белое – белым, но в эти жаркие сентябрьские дни в Цинцинати дело пахло тем, что наши искатели наткнулись на преступника, который был человеческим существом, был везде и всюду, был чем угодно, только не невидимкой…

Я мог видеть его в зеркале каждое утро, когда садился бриться. Первый поверхностный взгляд на борьбу, происходившую в Цинцинати, убеждал в том, что я и сам виноват, и все мы виноваты в нашей преступной терпимости к массовому убийству детей – с помощью условий, созданных руками человека.

II

Стояла осень, было не очень жарко, и не так уж скверно пахло в Цинцинати. Мы с Рией довольно весело собирались посмотреть на работу цинцинатских исследователей. Уезжая из Уэйк-Робина, где было столько солнца и цветов, где воздух очищен дыханием озера Мичиган, мы считали для себя большим подвигом покинуть нашу тихую долину, обменяв ее на зловоние Цинцинати.

Мы прокатились по открытой, солнечной Индиане и распили бутылочку воды под названием «Железный конь». Проехав линию прекрасных лесистых холмов, окружающих Цинцинати, мы спустились в сумрачную гавань, где бывает темно даже днем…

Такова эта низменная часть города в долине реки Огайо. Такова гавань, где у вас, если вы имели несчастье здесь родиться, вдвое меньше шансов дожить до годовалого возраста, чем у ребенка, рожденного в холмах. Здесь, где сознательный младенец вообще не захотел бы родиться, мы наблюдали работу наших безмикроскопных охотников за микробами. Они не являлись носителями каких-нибудь устрашающих званий и титулов, но не было также оснований относиться к ним с научным высокомерием. Доктор Флойд Эллен, секретарь цинцинатского общества здравоохранения, весьма любезен; он кажется вам просто приятным, молодым, хотя и седовласым джентльменом, пока вы хорошенько не разобрались в том, с каким поразительным талантом он превращает черные колонки цифр в смертеразрушительную истину.

Патроном Эллена является Бликер Маркетт, который отнюдь не доктор, но в то же время тончайший специалист по части темных сторон муниципального хозяйства. Это маленький овод, кусающий сытых цинцинатцев, – притом совершенно безвозмездно, – чтобы растравить в них недовольство грязью, нищетой, мраком своего города. Ничего нет особо оригинального в исследовательской работе Маркетта и Эллена, – их предупредил за несколько лет Говард Уиппл Грин из Кливлэнда, и мне кажется, что от Грина-то Эллен и взял свою идею. Но поле применения этой новорожденной науки в Цинцинати было прямо удивительным. Слишком удивительным! Настолько удивительным, что не верится даже, как у них могло хватить сил довести до конца свой страшный эксперимент, имевший целью доказать, что смрадный ужас цинцинатского «дна» был, пожалуй, больше, чем… только некрасивым.

Нужно сказать здесь совершенно открыто, что этот контраст между бедностью и богатством можно установить почти в каждом большом американском городе, с теми же печальными результатами для его гражданской репутации. Честь и слава гражданам Цинцинати, что они отнеслись поощрительно к этой страшной науке. Достаточно ли только они учли все ее сложные зловещие выводы? Просто не знаю, с чем еще можно сравнить этот образец гражданской доблести в летописях Америки…

Поводом для развертывания своей оригинальной науки Маркетту и Эллену послужила скандально высокая цифра смертности в Цинцинати. Еще бы, с 1920 до 1930 года цифра смертности в «Городе королевы» все время шла выше средней статистической смертности в САСШ. Между тем как общая цифра смертности в штате Огайо и в остальной части Соединенных Штатов шла вниз, – при бурном ликовании чиновников здравоохранения, – можно было свихнуть себе глаза, чтобы увидеть хоть малейшую наклонность к снижению у зловещей кривой, иллюстрирующей число умирающих цинцинатских жителей.

В статистике «прироста и рождаемости» крупнейших американских городов, Цинцинати, несмотря на энергичную борьбу за здоровье своих граждан, был, разумеется, весьма далек от звания чемпиона. Гораздо больше людей из каждой тысячи населения закапывалось здесь в землю ежегодно, чем в Мильвоки, Детройте или Филадельфии. Делались, конечно, попытки найти какое-нибудь оправдание для этой незавидной славы «Города королевы». И действительно, в Цинцинати ведь была масса стариков! Город не так уж разукрашивал себя в период общего сумасбродства последних лет «бума». Он не швырял безрассудно деньгами на индустриализацию. Поэтому в нем средний возраст населения старше, чем, скажем, в Детройте, куда нахлынули сотни тысяч молодых рабочих, – а ведь известно, что старики умирают скорее молодых!

Затем нужно принять во внимание, что десятую часть населения Цинцинати составляют негры. А разве не факт – слегка, академически, так сказать, плачевный, – что цветные, с тех пор как они из обыкновенных рабов превратились в рабов капитала, мрут, как мухи, в наших северных городах? Во всяком случае, нас интересуют, главным образом, данные, касающиеся белых. А эти данные, создавшие нам такую печальную известность, собраны весьма грубо и приблизительно. Больные тянулись из всей округи за сотни километров в соблазнявшие их больницы Цинцинати, – а если уж ты попал в больницу, то будь готов к смерти, – и из тысячи умиравших в этих приютах спасения большинство было вовсе не цинцинатцами!

Таковы были, в общих чертах, оправдания, утешавшие огорченных, общественнонастроенных граждан из цинцинатского общества здравоохранения. Но оправдания неуместны в охоте за истиной. И, спускаясь с холмов, откуда гавань с извивающейся по ней рекой выглядит так живописно, спускаясь в сумрак этой гавани, которая так страшна вблизи, – делая это изо дня в день, Маркетт и Эллен крепко уяснили себе простую истину…

Существуют два совершенно разных города Цинцинати. Так же, как есть два Нью-Йорка, Чикаго, Бостона и Сан-Франциско.

Но ведь это же детское открытие. Оно, вероятно, не раз приходило в голову тем тысячам цинцинатских интеллигентов, которые ежедневно снуют вниз и вверх по разным делам. Это должны были, разумеется, заметить и университетские доктора и охотники за микробами. Это, может быть, даже чересчур наглядно. Такое открытие можно было сделать в любом большом городе мира от Токио до Глазго. И вот Маркетт и Эллен, сделав этот контраст живым и ярким, превратили его в одно из самых жутких открытий в истории борьбы человека со смертью.

III

Один Цинцинати, который имеет еще некоторое право называться «Городом королевы», который можно увидеть на открытках, – это город типичных американских домов, от скромных до самых изысканных. Цинцинати холмов, который Флойд Эллен определяет, как сотню тысяч на высшей ступени экономики, – в этом городе нам незачем особенно задерживаться.

Расстанемся с тем, что рекламные писаки назвали бы «шикарным обслуживанием в Отеле Нидерланд-Плаца», где мы отдыхали, запасаясь силами к предстоящему испытанию, и отправимся с Маркеттом и Элленом в другой город, расположенный в низине, имеющей претензию называться «Уютной долиной реки Огайо». Здесь их мастерская, их лаборатория. Это так называемая гавань, где в некоторых кварталах по двести человек стиснуты на площади в двести квадратных метров – и это в нашей громадной, просторной Америке!

Это их «фабрика правды», где убийство занимает второе место в ряду причин смертности среди цветных джентльменов, где белые мальчики учатся у своих цветных братьев искусству удара, сражающего противника насмерть.

Это Цинцинати, где кожа маленьких мальчиков и девочек остается бледной даже в летнее время, когда они резвятся на зеленых площадках; а эти площадки таких размеров, что если бы они все сразу на них собрались, то пришлось бы не меньше пятнадцати тысяч малышей на один гектар…

Такова эта гавань, этот Цинцинати, который доктор Флойд Эллен определяет, как сотню тысяч на низшей ступени экономики.

Для ознакомления с печальными картинами жизни в шумной и тесной лаборатории Маркетта и Эллена, мы с Рией были поручены вниманию миссис Тукер с ее энергичными школьными сиделками и мисс Айдесон из «Лиги улучшения жилищ». Но прежде чем эти своеобразные охотники за микробами поведут нас по темным улицам, где громадные толпы цветного населения не разучились еще смеяться над своим несчастьем, нужно хорошо усвоить себе одно наблюдение Бликера Маркетта, а именно, что огромное большинство этих квартиронанимателей – люди хорошего гражданского образца, нисколько не ответственные за условия, в которых они живут.

Итак, мы отправились. Мы шли быстро, стыдясь самих себя, мимо белых людей, забывших о том, что такое улыбка. На каждом шагу мы натыкались на кошек, собак, иногда на крыс. Я не мог долго смотреть на бурную пляску маленькой белой оборванки, старавшейся развить тепло, которым одежда не могла ее обеспечить…

(Она превращала энергию в тепло, чтобы согреть свое полуголое тело…

Жизнь – это борьба за энергию, говорит знаменитый химик Фредерик Содди…

Эта маленькая танцовщица расточительно тратила энергию, которую могла бы сберечь с помощью хорошего платья…

Но энергия безгранична, говорит инженер Говард Илгнер… Сила беспредельна, говорит Отто Кармикаель…)

Но кто же тогда смеет отказывать этой крошечной, рыженькой, неестественно пылко танцующей девочке в ее доле примитивных жизненных благ?

Мы поспешили дальше, держа в памяти слова Бликера Маркетта, что эти жители задворок, в большинстве своем, честные и порядочные люди, старающиеся при всех неблагоприятных условиях дать своим детям право на жизнь. Сейчас мы это посмотрим. Мы взбираемся по лестнице, грязь которой маскируется царящей на ней темнотой, и входим в двухкомнатную квартиру негритянки, матери восьми детей. Ее муж – рабочий; зарабатывает пять долларов в неделю; пособия они не получают. Бледные лучи октябрьского солнца проникают сквозь маленькое чистое окошечко, освещая трех «пикканини». На них рваные, но чистенькие пальтишки, потому что в комнате холодно. На зов матери из двери появляется еще мальчик постарше, лет пяти; он идет к нам, покачиваясь на рахитичных ногах, выставив вперед большой голодный живот.

– О, нет, мадам, я не могу покупать молоко каждый день. Если бы я могла иметь его через день, было бы очень хорошо.

Эта черная мамаша, по выражению сиделок, была «активисткой». Она водит детей в клинику – конечно, мадам! Они теперь все пьют рыбий жир, они не должны походить на своего маленького братца, ни в коем случае, мадам…

Из этой мрачной берлоги, от доброй матери с ее литром молока через день на восемь ребят, мы выбрались снова на свежий воздух Америки, где Генри Уоллес затевает сократить молочные стада, потому что имеется слишком много молока; где дома не строятся, потому что имеется слишком много стали, слишком много цемента, кирпичей, леса, стекла и железа…

…Но нехватает денег!

Мы снова дышим полной грудью и вспоминаем, как Бликер Маркетт назидательно проповедывал великие истины в цинцинатском обществе здравоохранения. Маркетт в своем докладе цитировал мудрые слова покойного доктора-педиатра Альфреда Гесса. Гесс говорил, что, по последним научным данным, солнце является не только предохраняющим, но и активным лечебным средством против рахита; поэтому доктор Гесс, – который при всей своей гуманности был довольно-таки богатым человеком, – авторитетно указывал, что активисты по охране младенчества должны регулировать заботу о детях так, чтобы ни один ребенок не был лишен солнечного света…

Я остановился здесь же на улице и стал дико хохотать; я хохотал до того, что у меня даже живот разболелся. Бликер, вероятно, принял бы это за истерику и подумал, что я не могу выносить этого зрелища, и лучше бы он просто рассказал мне это на словах…

Но теперь я уже могу это выносить. Наконец-то я научился это выносить, и я все-таки смеюсь и говорю: о, Бликер, что вы за наивный человек и что вы за простофиля, и каким круглым профаном в экономике был, вероятно, ваш доктор Гесс. Вы с доктором Гессом говорите, что дети должны иметь солнечный свет? Бесплатный солнечный свет для всех? Но, Бликер, джентльмены, ваша наука, конечно, весьма интересна, – это крупнейший шаг в борьбе со смертью, это – целое событие в истории медицины, но мы, люди практики, основатели и участники ссудных обществ, владельцы недвижимости, помещики, банкиры, владеющие закладными и создающие кредиты для нового строительства, мы с величайшим сожалением должны вам указать на то, что солнечный свет, заливающий дома, это – штука дорогая. Мы преклоняемся, джентльмены, перед вашими знаниями, но Америка вынуждена подтянуть живот, чтобы расплатиться за безумие войны, за сумасбродство тех лет, когда в горшках сидели куры. Солнечный свет – это не дешевая вещь…

…А денег нет.

Но довольно смеяться. Этот день – одна сплошная черная вереница лестниц, сменяющих одна другую. Это – путешествие в необыкновенную и страшную страну, по темным коридорам и залам, отравленным вонью лоханок, помойных ведер, горшков, мусорных ящиков и клозетов; и эту картину, если только хорошо поискать, можно увидеть в закоулках любого большого города. Меня тошнит, я еле удерживаюсь от рвоты; Риа лучше меня это переносит, и ее серые глаза не могут оторваться от страшного зрелища… Хорошо, что не нужно взбираться по лестнице, а можно прямо с улицы войти в трехкомнатную квартиру первого этажа, – если вам угодно так ее назвать, – где живет белая мать с шестью детьми.

Пятеро из них здесь, с матерью. Они собрались в этой единственной отапливаемой комнате и жмутся к чуть тепленькой плите. Мухи вьются над лицом грудного младенца. Они ползают по его соске и по грязным худеньким ручкам. Он лежит на куче лохмотьев в старой корзинке…

– Ну, что вы, мадам, ему не три месяца. На прошлой неделе ему уже исполнилось восемь месяцев.

Остальные дети не лучше. Они без чулок, в рваных незашнурованных ботинках. Они пристально нас рассматривают, и взгляд у них, как у маленьких старичков. Трудно выдержать взгляд этих детских глаз с синими кругами и покрасневшими веками. Пособие? О, нет, мадам! Мой муж работает. Он зарабатывает до семи долларов в неделю. Да, конечно, нужно бы повести детей в клинику, но как оставишь маленького, – он ведь так ужасно кашляет, и что ни съест, все выбрасывает обратно. Мне, конечно, не хочется, чтобы они заболели той болезнью, от которой умерла их сестра. Да, это было прошлым летом. А их брат, – ему уже десять лет, мадам, – сейчас он лежит в санатории, с той же болезнью – туберкулезом позвоночника.

Мы поспешили на улицу, и улица показалась нам такой печальной и угрюмой в этот холодный ноябрьский день 1934 года. Мы вспомнили, какой великолепный доклад о новых методах борьбы с туберкулезом прочитал Бликер Маркетт в 1926 году, в назидание своим товарищам из общества здравоохранения.

Разве знаменитый «солнечный» доктор Роллье не доказал, что ТБ костей, суставов и кожи излечивается действием прямых солнечных лучей? Не сказал ли он, что можно создать у слабых, предрасположенных детей такую сопротивляемость, что опасность белой смерти значительно уменьшится?

И я уж не смеялся, а только вспоминал бедного Бликера, которому из года в год приходится жить среди этого ужаса… И которому трезвые дельцы, практические люди могут дать исчерпывающее разъяснение по поводу распределения солнечного света среди масс…

Существующим экономическим строем предусмотрен крупный налог за пользование солнцем, и наказанием для тех, кто не может платить налога, для сотен тысяч, стоящих на низшей ступени экономики, является смерть.

Изможденная тридцатилетняя «старуха» открывает дверь и впускает нас в чистую комнату с двумя двуспальными и одной простой кроватью. Это спальня-столовая-кухня ее двухкомнатной квартиры. Всю обстановку составляет один стул. На полу стоит большая картина, с разбитым стеклом, изображающая Скалу Веков. Она оставлена этой даме в утешение. На одной из кроватей, без матраца, но с чистой белой простыней, лежит девочка лет двенадцати. Она больна ангиной. На зов матери входят еще мальчик и девочка, двойни-восьмилетки, за ними плетется крепкий мальчуган, лет четырех. У него в руках тарелка с холодными бобами, которые он с аппетитом уплетает. Да, муж этой дамы человек положительный, работал на одном месте двенадцать лет. И жилось им не плохо, пока была работа. Обзавелись хорошей обстановкой, и почти целиком ее оплатили – нехватило только пятидесяти долларов…

И мебельщики, конечно, все забрали, за исключением вот…

Она указала рукой на кровати, стул и картину Скалы Веков.

После того, как милая, ласковая сиделка Хэггерти посмотрела у девочки горло, – нет ли тут дифтерии, доброй, старой, ненужной уже дифтерии, которая грозила как раз разыграться в эпидемию, – мы собрались уходить. Маленький четырехлетний пожиратель бобов вдруг дернул Хэггерти за полу.

– Пожалуйста, дай мне твои перчатки, – попросил он.

– Если я тебе их отдам, у меня замерзнут руки. Ты хочешь, чтобы у меня замерзли руки?

Мальчик посмотрел на нее долгим, серьезным взглядом. Потом сказал:

– А у тебя ведь есть карманы!

Когда мы вышли, Хэггерти сказала, что для нее самое трудное, к чему она никак не может привыкнуть, это – отказывать детям. Вот чему не мешало бы поучиться Бликеру Маркетту и Флойду Эллену, пока еще не поздно. Пора уж им оставить свои фантазии о хороших жилищах, о медицинском обслуживании, о солнце. Наши ростовщики могут научить их простой истине, что настало время, когда, в интересах экономии, детям надо отказывать…

Бликер Маркетт и Флойд Эллен действительно требуют слишком многого. Они хотят, чтобы человечество немедленно начало пользоваться своим законным наследством, бесценным наследием науки для борьбы со смертью, для насаждения силы и жизни в этом мире страданий.