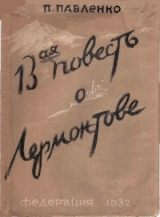

Текст книги "13-ая повесть о Лермонтове"

Автор книги: Петр Павленко

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)

Мадам Адель, лукаво оглядывая его, беззвучно смеялась.

– Ну, мы с вами теперь будем друзьями,– сказала она.– Я просто хотела поговорить

с вами на вашем же языке.

– Вы очень чутки, мадам,– сказал он, кривя рот.

– Не сердитесь,– попросила она.– Я вам сейчас расскажу одну поучительную

историйку. Вы, должно быть, знаете, что в романе «Флориани» Жорж Занд изобразила с

большой прозрачностью упрямое обожание Шопена и его капризный характер?

– Так-с,– кивнул головой поручик.

– Когда она читала роман в рукописи художнику Делякруа и Шопену, жертва и палач

вызывали у Делякруа одинаковое удивление: Жорж Занд не была нисколько смущена

прозрачными разоблачениями, а Шопен просто не понимал, в чём дело. Это показывает,

мой милый Лермонтов, что для того, чтобы быть понятным, нужно с каждым говорить на

его языке. На месте Жорж Занд я написала бы слова на «Похоронный марш», назвав его

«Похороны нашей любви», и поместила бы пьесу на его пюпитре...

– Так-с, а я бы сказал ему,– перебил её поручик,– я бы сказал ему: «Вашей матерью

я никогда не была, любовницей перестала быть, неужели вы принимаете меня за свою

кормилицу?» Вот я как бы сказал ему, мадам... И простите. Разрешите откланяться. Я

немного болен.

– Идите,– сказала она.– Итак, мы едем вместе в Кисловодск?

Она вписала себя в его дни, кик экспромт. Он так много лгал в жизни, что все события

перестали играть для него какую бы то ни было роль. Он был уверен, что нет ничего, чего

нельзя было перелгать. В сущности, ему было совершенно неважно, станет ли она его

любовницей. Гораздо важнее, чтобы в этом был убеждён свет. Его питерское бельё

износилось, и нового он не заказывал, он боялся своего запаха и мог любить близко тех,

кого уже не уважал и перед кем никакими грехами своими не стеснялся. Как женщин, он

знал без лжи и фиглярства черкешенок с линии. Они поили его по утрам айраном и

считали пот его барским и очень приятным. Все увлечения его были всегда

сноподобными. Конец был всегда безразличен после навязанного чем-то посторонним

начала.

Дни в Кисловодске завертелись циклоном. Генеральша Верзилина с дочерьми,

генеральша Мерлини, барышни Озерские, старуха Прянишникова с племянницей, Реброва

и приезжая француженка, мадам Аделаида Омер де Гелль прикатили на праздник

коронации и на бал, который по этому случаю давался в городе.

За табором девиц устремились офицерские мундиры. Всезнающие портнихи называли

имена лучших кавалеров, которые рассчитывали участвовать в бале,– князь Трубецкой,

князь Шаховской, Неклюдов, Раевский, Бенкендорф (сын всесильного государева жандар-

ма), Лев Сергеевич Пушкин (брат поэта), Дорохов, князь Василий Голицын,

Дмитриевский, Михаил Юрьевич Лермонтов, Сатин, Грушницкий. Бросив охоту, спешили

вернуться к балу Столыпин и Глебов; князь Васильчиков и Мартынов также обещали быть

из Железноводска.

Бал был блестящий. Лермонтов имел успех перед всеми. После бала за городом

устроили джигитовку. Лабинские казаки кувыркались на конях и подымали с земли на

лихом карьере серебряные рубли. Лермонтов хотел одиночества. Мадам Адель была одета

в амазонку, и он несколько раз предложил ей поехать в горы.

Но она отказывалась, заинтересованная шумной казачьей игрой.

– Вот уже триста лет, как я вижу это. Надо что-нибудь другое,– шепнул он ей с

досадой.

– Что вам нужно?– спросила она, не оборачиваясь.

– Не знаю. Что-нибудь другое. Не мне – находить. Я ожидаю. Чтобы кто-нибудь

приготовил другое.

Она засмеялась.

– Другое, другое... Любя, вы довольствуетесь старыми играми, старыми способами,

не так ли?

– Уйдёмте отсюда, я вас умоляю,– сказал он.

Она погрозила ему пальцем:

– Другое, другое, Лермонтов,– и засмеялась тихонько.

В ту же ночь, возвращаясь в город, он, чтобы угодить мадам Адель, сказал Ребровой,

что он её не любит и никогда не любил. Но оказалось, раньше, чем он решился на это

признание, Реброва поведала мадам Адель тайну своего сердца, сказав, что любит

Мишеля и что он тоже её любит, только боится сознаться. Получилось смешно, и Мишель,

бросив обеих, умчался вперёд с бывшей здесь же какой-то своей петербургской знакомой.

Адель, кость от кости Авроры Дюдеван, известной уже в те годы под именем Жорж

Занд, не столько писательницы чувств, сколько подруги писателей, сама не прочь была

повеселиться с бойким гусаром. На бал в Кисловодске она явилась одетой в платье gгi dе

регlе и в чёрной кружевной шали, т. е. так, как была одета княжна Мэри при первой

встрече с Печориным. Здесь уже знали, благодаря болтливой Ребровой, что молодой Аль-

фред Мюссэ истекал у её ног стихами. Девушка из бедной семьи, красавица с длинными

галльскими ногами, она рано начала писать стихи и коллекционировать рискованные

желания. После стихов Мюссэ она расчётливо быстро отдала руку пожилому учёному

Игнатию Омер де Гелль, геологу и путешественнику. Он увез её в Грецию, она грелись на

солнце у развалин Акрополя, писала стихи на его холмах, открытых морю и ветру, она

была в Миссолунги, в комнате, где умер Байрон и где его друзья сулиоты торговали его

вещами и автографами и гордились женщинами, которых когда-либо касалась

неразборчивая рука великого сумасброда. В Стамбуле, где Игнатий Омер де Гелль сочинял

с мудрым терпением философа свои геологические сумбуры,– Адель собирала цветущие

впечатления на весёлых кладбищах Скутари и на базарах Галаты. Пышный

провинциализм Стамбула, шествовавшего на улицах в носилках, несомых армянами,

похожими на аравийцев, сытые пляски в гаремликах, где читались Вольтер и Рабле вместе

с анекдотами Хаджи-Наср-Эддина и бредовые оргии в потайных клубах на Кабристан-

Сокак, где европеянки собирались помечтать о мужчинах и покурить гашиш, открывали ей

просторные горизонты.

После пыльного великолепия Афин и очарования стамбульских дней она увидела

тусклые пески Каспия. В Астрахани, обкуренной коричневой пылью и запахом

курдючного сала, она вдруг напечатала стихи:

«Вдали от родины я набрела на волшебный оазис в пустыне,

Полный блеска, ума и красоты...»

И когда тамошний губернатор, ошеломлённый такой её безграничной любезностью и

отчасти польщённый, почтил её богатым обедом, ей показалось, что оазис действительно

найден, что судьба начинает сдавать ей козыри.

Геолог был учёным и милым человеком, но, к счастью, супругом самых скромных

возможностей, и мадам Адель совершала займы любви, как истая парижанка и поэтесса.

Геморроидальный голландский консул Тебу де Мариньи, поэт, гидрограф и

контрабандист оружием, искал её ласк и уже много лет подряд готов был заменить

геолога. Мечты её голодных девических сумерек сбывались.

«Журнал д’Одесса», где от нечего делать печатались беглые греки и гувернёры из

одесских семейств, помещал её стихи и рассказы. Поэты и путешествия стали обычны.

Слава приходила в путешествиях через поэтов...

Женщина, у которой душа из стихов и длинные галльские ноги, располагает

сложнейшей бутафорией флирта.

Адель могла бы в нём опередить Жорж Занд, если бы мадам Жорж Занд когда-либо

позволила себя опередить.

Дни в Кисловодске вертелись циклоном. Чернявый поручик блистал в ореоле трёх

граций – Ребровой, Адель и своей петербургской знакомой. Он обращался со всеми тремя

как с любовницами. Петербуржанка принимала это как должное и всеми силами старалась

афишировать гусара.

После бала, на рассвете, когда Мишель, расхрабрясь, сказал Ребровой, что он её не

любит и никогда не любил,– Адель увела растерявшуюся девушку к себе. Мишель

отправился проводить петербуржанку. Но через час он постучался у двери Адели.

– Вы один?– спросила она.– Вы ко мне или к ней?

– К вам или к ней,– ответил он,– это зависит от вас. Меня преследуют. Вы можете

спасти меня.

Это было простое пари. Никаких неприятелей не было. Он оставался до утра у Адель

Омер де Гелль,– в соседней комнате лежала растерзанная слезами Реброва,– гусар и

поэтесса говорили о стихах, о Европе, о Байроне, словно ничего не случилось. В ту ночь

мадам Адель не задерживала его у себя. И на рассвете гусар спустился через окно, чтобы

выиграть второе пари: он проехал верхом со своей петербургской франтихой мимо окон

Ребровой и мадам Адель. Адель отказала ему в доме, но в тот же день они виделись. При

встрече она наговорила ему дерзостей, и он был взбешён, поражён и обезоружен. Он

попытался завернуться в плащ неудачника, но был безжалостно осмеян. Он хотел овладеть

ею, но она умело остановила его игру и этим сохранила право приказывать.

– Я ещё никогда не отдавалась фигляру. Будьте кем вам угодно, Лермонтов, но будьте

собой.

Тогда, склонившись у её ног, как ребёнок, смуглый, курносый ребёнок, он перебирал

складки её платья своими тонкими острыми пальцами, скручивающими спиралью

железные шомпола, и правдиво говорил ей что-то бессвязное и трогательное.

Он ненавидел Грушницкого, он мечтал для себя о печоринском байронизме, но, боясь

мнений света, осмеял и Печорина, чтобы не подумали, неровен час, об автопортрете. Он

плевал вокруг себя, чтобы никто сквозь плевки не коснулся его души. Душа его была в

плевках. Сквозь слякоть грязных плевков одна вот протянулась рука в пот, в грязь, в плев-

ки и по-женски больно схватила за упрямое сердце, где скрипели машины шагреневые

башмаки и помнился экзотический айран обязательных черкесских наложниц.

Не оставляя места у её ног, он набросал ей на память стихи.

Прочтя их и гладя его жёсткую голову, она похвалила:

– Недурно для русского.

Он вскочил и ушёл, почти не прощаясь.

Она снова перестала его принимать.

Раздвинув узкие жалюзи моих строк, я глубоко погружаю глаза в их краткие встречи в

августе, в Кисловодске, в любви.

30 августа мадам Адель уехала с супругом-геологом в Крым... Гусару был даден адрес

– Ялта, poste restante. Она приглашала его приехать за ответными стихами, обещая там

«увенчать его пламя».

На линии он опять отпустил баки и позволил волосам густо покрыть подбородок. Это

было не по форме, как и нежелание зачёсывать виски, но растительность была так слаба,

что начальство не делало из этого случая к придирке.

Дорохов лежал раненным в Пятигорске, и Мишель без помех пожинал лавры

оригинала и храбреца. Он осунулся и сделался ещё как-то сутулее, смех его стал остёр, как

рыдание, он выглядел теперь суровым и добрым в то же время.

29 сентября он был в деле. 3 октября обратил на себя внимание отрядного начальника

расторопностью и пылкой отвагой.

Октябрь пришёл в боях. Заплесневевшие облаками горы были угрюмы и грохотали

поздними громами. Дожди сочились бесконечно, и солнце бродило неизвестно где,

неделями укрытое от земли серой шерстью набухших дождями туч.

Эхо стало отзывчивее, будто где-то между горами и небом освободились полые дали, и

голос касался их скользких стен и падал назад, как бумеранг.

Кабаны стадами подрывали леса. Неуклюже укладывались снега на горных склонах,

подминая холодные цветы эдельвейсов. Зима выпалывала лес.

«Человеку надо четыре времени года,– говорят старые черкесские песни – весну,

чтобы любить, лето, чтобы жить, осень для спокойных мыслей и зиму для отдыха и сна».

Мирный чеченец Казбич приводил продавать коней, и Мишель купил четырёх

кабардинцев, тощих, как гончие псы, пружинящих каждым мускулом. По утрам

переводчик обучал его татарскому языку. Мишелю виделась Мекка, базары Тавриза и

Мерва, голубые мечети Бруссы. Он дымил трубкой, раскуривая её своими стихами, и

скучал от затяжного уюта и безделья. Он почти ничего не писал, т. е. ничего не сохранил

из того, что писалось. Стихи его были отпечатками дней, дни же были бездейственны.

Он почти ни у кого не бывал. Люди наскучили ему бесконечно, а без людей и стихи

писались горячей. Только небо да горы, да краски чеченских лесов, да бедную музыку

чеченских песен терпел он, всё же остальное было противно ему. И он мечтал теперь не о

том, чтобы найти весёлые и шумные впечатления,– нет, цельные чувства боялся

расходовать он, а берёг для стихов. Хотелось иного: чтобы другой кто-нибудь пришёл и

влил в него, ничего взамен не требуя, свежее вино чувств. Иногда он посылал за Казбичем,

и тот устраивал в мирных аулах пляски под бубен и тару. Музыкантов сгоняли плетьми,

танцовщиц одаривали деньгами.

Мишелю подавали айран в низких широких чашках и мёд и укладывали на мутаках,

как важного гостя. У горцев чудесные «сумахи» – тонковорсные ковры,– и отлично тан-

цуют их тонконогие девушки протяжные танцы.

Ничем не стесняем, он много думал о себе. Кто он? И не мог сказать твёрдо и точно, и

должен был находить ответ, сравнивая себя с друзьями и недругами. В те дни почиталась

модной раздвоенность чувств, введённая и обиход Байроном и обжитая в русском

сознании Пушкиным. Любить жизнь и ею тяготиться, верить, кощунствуя; знать,

сомневаясь; убеждаться – как бы в шутку. Ненавидеть тем сильнее, чем необдуманнее.

В этом был стиль времени, стиль раскалывающегося дворянства, и будто трещина про-

шла через его тело и одну половину оставила с дворянством, а другую накренила в бок —

к разночинству, и потому все мысли, все чувства делали прыжок из одной половины в

другую, лишая себя цельности и единства. Он это знал, но только знать себя было мало. А

вывод? Нет, в самом деле, кем он себя признавал? Беда в том, что никем. Уже давно стало

старосветской чертой замыкать себя в узко-дворянских поводках, но точно также низкими

и наивными признавались тенденции разночинства.

Он перебирал в уме друзей и недругов.

Чаще всего ему на ум приходили Дорохов, Максим Максимыч, Сатин, Мартынов.

Провинциальный бонапартизм Дорохова, наигранная жизненная небрежность его,

светскость, доведённая до уровня полковых салонов, были понятны Лермонтову, но

усваивались не просто. Это был игрок в смерть, помещик, промотавший состояние в

храбрость, офицер империи, нашедший новые линии поведения в опытах омерзительной

пустоты тыловой офицерской жизни и буффонады карательных войн на Кавказе. А

Максим Максимыч был тихий и добросовестный обыватель, пробившийся в офицеры. Он

служил в армии, как в лабазе – чинно, добропорядочно, хозяйственно. Всех, с кем воевал,

не ненавидел, но и не баловал, своих уважал, хозяйство империи блюл, как положено. А

Сатин был дворянин, родился и хотел умереть дворянином, какой бы жизнь ни далась,

какой бы смерть ни явилась – без выбора. И хуже всех был Мартынов, который никем не

хотел быть. И Мартынов больше всех раздражал его. Где мог, он вызывал его на то, чтобы

высказаться, проговориться, выделиться, определиться. И всегда должен был отступать.

Человек не проступал сквозь мундир офицера.

12 октября на фуражировке за Шали Лермонтов в конном строю атаковал

превосходные силы «хищников» и убил многих собственной рукой. Через три дня, 15-го,

командуя своими и дороховскими охотниками, он овладел переправой через реку Аргунь и

рассеял скопища «хищников», препятствовавших движению отряда.

В солдатской шинели, каприза ради носимой, и в красной канаусовой рубахе он

жестоко охотился за Кавказом. Горцы знавали его в лицо и, восхищаясь, как дервишем,

оставляли в живых.

А он отправлял в ночь лазутчиков вызнать, был ли утром в бою англичанин Бель, что

делал и не говорил ли про него чего-нибудь. Чтобы вызнали о том обязательно.

Но Бель не принимал в боях участия и не имел случая любоваться дерзкою храбростью

русского.

Вспоминалось: «Ты молод, вижу я! За славой привыкнув гнаться, ты забыл, что славы

нет в войне кровавой с необразованной толпой».

После Аргунского боя Мишель испросил четырнадцатидневный отпуск. Кони и слуги

были оставлены в крепости, и с собой он наметил взять одного камердинера Соколова.

Друзья допытывались, куда он едет.

– Ещё наверное не знаю,– говаривал он уклончиво.– Не решил. Хочу где-нибудь

отдохнуть.

Стал он носить на шее небрежно повязанный чёрный платок и рубаху сменил на

старый военный сюртук без эполет, но доверху застёгнутый, так, чтобы из-под него

виднелось ослепительной свежести бельё, которое он запросто надевал на грязное тело.

С линии он поехал в Пятигорск, из Пятигорска, не задерживаясь, в телеге,

запряжённой сытыми казацкими конями, взял направление на Тамань, чтобы зачеркнуть

две тысячи вёрст, отделявшие его от мадам Адель. И дороге он проявил необыкновенный

аппетит, хотя и худел с каждым днём. Он почти не спал и целые дни проводил в

непрерывном возбуждении, орал с ямщиками песни, дулся в карты с Соколовым, а на

станциях упивался водкой и рассказывал под честное слово секрет, что он родом чеченец,

но выкормлен важным князем и теперь едет к султану торговать пленными. Лохматая

чеченская папаха, серебряная шашка и баловной мат делали его кумиром всех

станционных дам. «Легче плакать, чем страдать без всяких признаков страданья».

Уже кричали по ночам осенние ветры. Дороги были и скользки и тяжелы, кони

истекали грязью, как поросята. Меняя лошадей и телеги, Мишель обгонял версту за

верстой. Под вечер он обязательно уже напивался и спал, громко храпя до середины ночи.

Ночью же просыпался среди тишины, чувствуя ломоту во всём теле и тяжесть в голове.

Может быть, отсутствие впечатлений в ночной тишине, может быть, слабая, а потому

ясная работа мозга после сна помогали ему в эти минуты осознать ложность своего

поэтического побега. Ему хотелось бы жить в вечном огне высоких и напряжённых

страстей, в солнцевороте героических подвигов, и, как щенок без чутья, он искал их,

судорожно цепляясь за всё, проходящее мимо.

Он завидовал Белю. Часто, будто во сне, продумывал он его поведение у горцев,

представлял, как этот Бель организует чеченцев, натравливает их на русских, привозит в

горы оружие и вывозит в обмен на него дагестанские ковры, шерсть, кожи, лес и по ночам

пишет в Англию, что он открыл страну неизмеримых возможностей.

Михаил Юрьевич легко себя ставил на место Беля и даже думал, что он сделал бы

больше него. Действительно, горный Кавказ был страной неизмеримой, неисхоженной.

Бель, по-видимому, не любил её, Бель только вывозил ковры и привозил пули и ружья.

Он завидовал Егорке Оружейникову, вахмистру, убежавшему в горы с полусотней

казаков. Егорка писал письма к своим полкам, звал их в горы, обещал каждому земли,

сколько войдёт в желание, молодых жён, славу и почёт.

Егорка звал своих обживать пустынные леса Чечни, где всем места хватит без крови и

где округ народ смелый, разбитной и честью живёт. Егорка обещал сохранение веры и

освобождение от всех налогов, а тех стариков, которые всем добром ему отслужат, обещал

отправить в святые земли, куда дорога помощью султана будет открыта каждому.

Он завидовал Казбичу, вору и подлюге, который жил, ни о чём не заботясь, одной

своей страстью – к коням. Проходили над его землёй раздоры и войны, но ничто не

трогало и не пугало Казбича – были ещё на Кавказе кони, которых стоило уводить, и

вырастали девушки, с которыми весёлой казалась жизнь. Но такой страсти не знал Михаил

Юрьевич. У него было много страстей, и на одну большую не мог бы он сменять их.

Он завидовал Максиму Максимычу. Ему нравился неторопливый деловой шаг того,

кулацкая скопидомность во всём и расчёт. Ему нравилось, что Максим Максимыч исполу

приторговывает тут садик, там клок кукурузника, старую мельницу или лужок, беспокоит-

ся о налогах на горцев (он с ними в компании, на паях), рассуждает насчёт шерстомоек и

всегда знает, где какого бежавшего в горы распродаются с казённых торгов вещишки и у

себя в крепости в шести сундуках хранит бешметы, кинжалы, шёлковые женские рубахи,

чубуки, подседельники и коврики разных назначений, хотя был он человек кочевой.

Обо всём этом теперь часто думал поручик и любил себя представлять в различных ро-

лях – то Белем, то Оружейниковым, то Максимом Максимычем.

Но кем бы ни представил – всегда знал, что – будь правда – лучше бы всё сделал,

чем тот, настоящий.

И смешно становилось. Ему всё было близко, что угодно.

И оттого ничего своего, не отданного от себя – не было. О Беле знал он – как стать

лучше него, и о Максиме Максимыче, и об Егорке, а о себе не знал. Мог бы жить за

десятерых, во всех их десяти шкурах. И это было смешно.

Вот представит себя в десяти людях – и смешно.

И как-то не понимал он, что люди смеются, когда им смешно, но никогда не смеются

люди, чтобы им стало смешно. Он же смеялся именно так, ища в смехе веселья, которого

не было внутри. В полусвете ночей он понимал многое из того, что делало ложным его

дни, но наступало утро – и, вместе с солнцем и биением жизни, его снова волной

охватывали впечатления. Иногда по ночам шли стихи. То были строчки недорождённых

когда-то песен, два-три слова, оставшихся в памяти, или неясные фрагменты новых

запевов.

Многое напоминало «Мцыри» – поэму, ещё не успевшую раствориться в памяти меж

других, взявшую много усилий и воли. Он думал часто, что сам он – Мцыри, убежавший

на волю из монастыря, и в эти минуты проступали стихи, очень похожие на те, что им

были где-то, когда-то написаны. Он любил повторять о себе эпиграф к «Мцыри» —

«вкушая, вкусих мало меда и се аз умираю». Строчки шли отдельными волокнами, и было

неизвестно, в какой стих они выльются. Но мотивы тоски и сиротства сплетались с

другими – с запевами пафоса и мудрой холодностью агасферовой. Эти строки осторожно

копил он для «Демона», над которым не переставал работать даже в пути. Героический

пафос слагается,– знал он,– из поступков, которые нужно делать, и поступков, которых

делать нельзя, но в жизни он делал всё, что подвёртывалось, а потом безвольно плутал в

океане лживых и честных дел своих, чтобы по-хозяйски, всегда любовно, подобрать тут и

там, где бы ни пришлось, следы свежерождённых стихов.

Было грустно, что он не знал, для кого их пишет. Гусарам они представлялись

напыщенными без меры, философствующим разночинцам – чересчур офицерскими, то

есть сантиментальными, без глубокого смысла, а ценителями поэзии рассматривались, как

проявления пушкинской школы, ещё не нашедшие своего голоса и своей темы. Когда он

говорил в гневе – думали, что это гусарский запал, когда он становился в позу

отвергнутого – называли его невротиком, и дошло до того, что он сам не знал, какой

голос оставить себе, чтобы не быть похожим на кого-нибудь. Он пробовал выбирать себе

голос вместо того, чтобы согласиться на тот, что дан ему временем – голос человека,

прибитого к краям двух эпох, одной – родившей его, и другой – отвергнувшей.

Холмистые предгорья Кавказа расплетались косицами низких долин, долины

сходились одна с другой в просторные степи, и в них и дышалось и думалось легче. Степи

были студёны и гулки.

Он перебрался через пьяный осенний Азов, и уютный тёплый дождишко встретил его

на крымских берегах. Солнце мигало, как медленная молния, поминутно прячась и выходя

из-за туч, день ломался по нескольку раз, земля была сыра и дни неторопливо сонны.

Мягкие женственные горы и розовый песок дорог, незлобивые краски привыкших к

человеку цветов, их ласковый аромат – всё было ново после Кавказа, дымящего

обвалами, тяжелоглыбого, широкогорого, пронизанного рубцами ущелий, повитого

дикими реками. Цветы Кавказа пахли скупо – запахом вольного одиночества. Гордые

птицы там пели острые песни, гнездясь на грязных, вздыбленных скалах. Там грозы

ревели пьяными рёвами и стучали в крыши гор огненными кулаками. Здесь всё было

другое. Горы легли на лапы, как добрые псы, мягко выгнув крутые хребты свои, и птицы

пели не для себя, а для человека, и цветы цвели для людей, а не для себя.

И человек приказал цвести одним и завянуть, исчезнуть другим. Он указал горам их

предел и протянул, как границы их царства, свои дороги, в бандажи виадуков он взял

непокорные реки и кандалами мостов приковал их к издавна проторённым руслам.

Голубые дни пахли свежими дынями. Загорало море.

На яхте «Юлия», принадлежавшей Тебу де Мариньи, мадам Адель огибала крымские

берега. Гидрограф становился с каждым днём настойчивее. Двухлетние муки его любви

грозили разразиться ошеломляющим ударом, и мадам Адель обещала ему себя. На борту

«Юлии» находился между тем её муж, и для романтических встреч яхта была неудобна.

Теряя рассудок в предощущении награды, Тебу де Мариньи вёл себя взбалмошным

ребёнком. Он выдумал тысячи способов, чтобы осторожно разобщить супругов, он менял

направление яхты, он носился с проектами опасных экспедиций к немирным горцам и,

наконец, что-то решив, бросил якорь в Балаклаве и поместил мадам Адель в Мисхоре, у

Ольги Станиславовны Нарышкиной.

Заинтересованная приготовлениями своего пылкого поклонника, мадам Адель

разделяла его волнения. Близость новых ласк, вскрывающих очарование двухлетнего

флирта, сделала её нервной от страсти самкой. Седой красавец Тебу де Мариньи,

готовящий себе и ей любовное ложе, этот нервный Тебу де Мариньи, этот суеверный Тебу

де Мариньи, делающий роман, как опытный и терпеливый полководец, рождал в ней

острое любопытство тела.

Приготовления к страсти иногда в состоянии заменить самую страсть. Мадам Адель,

для которой влечения тела были средством к большой игре, гораздо больше любила

открывать новые возможности, чем подытоживать достигнутое.

В Мисхоре, у Нарышкиной, Адель вторично вынуждена была повторить своё обещание

Тебу де Мариньи, заодно позволив ему некоторые традиционные у любовников вольности.

Они условились встретиться назавтра, после большой, для виду затеянной прогулки.

Накануне их встречи они втроём – Игнатий Омер де Гелль, мадам Адель и Тебу де

Мариньи – проводили вечер на яхте. Разговоры вертелись вокруг героических тем, и гид-

рограф рассказывал о своих странствиях, как если бы он измерял не глубины морей, а глу-

бины страстей человеческих. Берега Азовского моря порастали в его рассказах романами и

авантюрами.

Было темно, когда горничная привезла письма с берега.

– Вы знаете,– сказала Адель,– приехал Лермонтов!

– Ха!– сказал гидрограф.

А супруг мадам Адель улыбнулся и сказал любовно:

– Гамэн. Но величайший поэт. Рад видеть.

И специально обернулся к мадам Адель:

– Я не шучу. Ты вглядись в него.

– Я вгляжусь,– серьёзно ответила та и потом засмеялась.– О, м’сье, я вгляжусь.– И

поцеловала лоб мужа.

– Ха! – сказал, отвернув глаза, гидрограф.

Немного погодя он обратился к мадам:

– Я бы мог, если вы хотите, пригласить его с нами, а? Скажу откровенно, я не люблю

его, но...

– С нами? – спросила Адель.– Куда это с нами?

Тебу де Мариньи бросил заговорщицкий взгляд на Адель и опасливо кивнул на

супруга.

– Что это значит – с нами? – ещё раз спросила Адель.– Я сама теперь жду его

приглашений.

– Ха! – крикнул Тебу.– Я оборву ему уши, мерзавцу. Как вы находите это? – и он

обратился к мужу.

– Гамэн, гамэн,– покачал гот головой.– Мальчишка. Но очень незаурядный поэт.

Отбросив стул, Тебу выскочил из салона.

Супруги Омер де Гелль встали, чтобы отправиться к себе на берег.

В бороздинской роще, близ Кучук-Ламбата, мадам Адель и Лермонтов отстали от ком-

пании. Он говорил много, с красноречием, способным обратить вспять свои же мысли.

Часто между двух фраз он спрашивал её:

– Ты любишь меня?

– Нет, нет, Лермонтов, я не люблю вас.

Он вновь погружался в рассказы о душе, тоскующей по ясности, о русских женщинах,

для которых любовь – простой, навеки затвержённый пасьянс.

Ои говорил ей о том, что меняет женщин, как мундштуки, что он не помнит их имён,

что он ненавидит эти мягкие, сытые женские сладости, которыми женщины хвастаются,

как произведениями добрых фирм.

– Знаете, Лермонтов, я не могу сказать вам – люблю ли вас. Я рада вас видеть, рада

быть с вами, я скучаю, когда вас нет, я люблю ваши дерзости, но подумать, что я могла бы

жить с вами изо дня в день, в кругу ваших диких страстей... Нет, я не могла бы так жить.

Заблудившийся над рощей ливень расплевался вдруг крупными каплями. Блуждая по

заброшенным тропкам в поисках приюта, они набрели на охотничий киоск Нарышкиных и

там сыграли скучную партию в биллиард, как будто ничего не было говорено.

Закончив игру, он прочёл ей из Гейне четыре строчки. Он любил их и всё старался

перевести стихотворение целиком:

Они любили друг друга долго и нежно,

С тоскою глубокой и страстью безумно-мятежной,

Но, как враги, избегали признанья и встречи,

И были пусты и холодны их краткие речи.

... Он тихо заснул, её ожидая. Сосна над ним струила тёплый мёд. Дымок осеннего

зноя устилал низины леса. Во всём теле была усталость, но голова работала бодро.

Сняв старый боевой мундир, оставив заботы о днях, недругах и общественном мнении,

он отдыхал. Всё казалось легко осуществимым.

– Родной мой мальчик,– она коснулась его нежным поцелуем,– я тебя замучила? Ты

устал?

– Мне некуда девать свободу,– сказал он, нежась в полусне.– У меня так просторно

в душе, как никогда.

– Поедем в Анапу,– предложила она.– Тебу де Мариньи предлагает мне проехаться

на «Юлии». У него какие-то дела с тамошними горцами. Поедем?

– С тобой – куда угодно,– смеялся он.

– Ты посмотришь Кавказ с другой стороны. Хорошо?

Он вдруг что-то сообразил и сказал, заговорщицки пригибая к глазам брови:

– Да, кстати, мне ведь и по службе надобно побывать в Анапе.

– Ты мне этого не говорил,– удивилась она.

– Ну да, не было случая,– ответил он.– Сначала, конечно, надо в Питер, а потом в

Анапу.

– Вот странно!

– Ничего странного, радость моя: война, служба, секреты... Но ты, пожалуйста,

никому ни слова.

Но к вечеру он забыл о своей лжи относительно служебной поездки в Анапу и уже

выдумывал смешные истории, как он вдруг явится к горцам в качестве французского

гостя, как он встретит чеченских князей и будет учить их побеждать войска российского

императора.

– А дела? – спросила мадам Адель.

– Какие дела? – ответил он.– Я ведь еду, чтобы быть с тобой.

И вспомнил утреннюю ложь:

– Это я сказал для твоего мужа. Иначе неудобно.

– Ты боишься мнения света? Ты боишься мужа? Ты стесняешься Тебу? Тебе стыдно

любить меня?

– Нет, видишь ли, тут просто деловые соображения. Мне надо быть в Питере, радость

моя, между тем я нахожусь в Крыму. Но Питер, понимаешь, тоже секрет...

Но, по правде говоря, Питер ему был нужен так же, как горцы в Анапе. Питер был

выдумкой, чтобы скрыть истинную цель его пребывания в Крыму.

... Волосы её были черны, но не пружинны и не кольчаты, как косы грузинок, а

шёлково-просты и податливы, укрощённые цивилизацией.

Волосы её пахли тончайшей розой, будто был это их врождённый запах. Для них

берегла она в своих странствиях снадобья анатолийских прелестниц – жёлтую кровь

сырых и мясистых смирнских роз. Вся она была – Восток, стилизованный Жераром де

Нервалем из окон неаполитанских альберго.

Остроумие было такой же чертой её характера, как и любопытство. Остроумие было её

родным языком, на котором она позволяла себе говорить с ошибками, извинительными

для хозяина языка. Перед нею все другие говорили на нём с акцентом. Лермонтов же